Тема 9. Цифровые приборы измерения частоты

9.1. Общие сведения

Во многих областях науки и техники измерение частоты электромагнитных колебаний является одним из самых распространенных видов измерений.

Частотой колебаний f называют число полных колебаний в единицу времени

f = n/t,

где t - время существования n колебаний.

Для периодических сигналов частота f = 1/Т, где Т - период колебаний, который определяется как наименьший интервал времени, через который повторяются мгновенные значения периодического сигнала.

Таким образом, частота - это физическая величина, численно равная числу идентичных событий в единицу времени.

Частота электромагнитных колебаний однозначно связана не только с периодом колебания Т, но и с длиной однородной плоской волны в свободном пространстве λ:

f = c/ λ,

где с ≈ 3 ∙ 108 м/с — скорость света в свободном пространстве; λ - длина волны, м.

Теоретически измерения частоты, времени и длины волны равноценны, но практически в большинстве случаев измеряют частоты, реже - интервалы времени. Длина волны при необходимости легко вычисляется, а на сверхвысоких частотах и измеряется.

Диапазон частот электрорадиотехнических сигналов простирается от долей герца до тысяч гигагерц. Например, спектр частот, применяемых для радиосвязи, радиовещания и телевидения упорядочен. Этот спектр разбит на девять полос, внутри которых частоты изменяются в 10 раз.

В соответствии с ГОСТ 24375-80 такое разделение частот по полосам и их метрические наименования приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Стандартные полосы частот

| № | Диапазон частот | Диапазон волн |

| 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | 3...30 кГц, очень низкие 30...300 кГц, низкие, НЧ 300...3000 кГц, средние, СЧ 3..30 МГц, высокие, ВЧ 30...300 МГц, очень высокие, 300...3000 МГц, УВЧ 3...30 ГГц, сверхвысокие 30...300 ГГц, крайне высокие 300...3000 ГГц, ГВЧ | 100...10 км, мириаметровый, СДВ 10...1 км, километровый, ДВ 1000..100м, гектометровый, СВ 100...10 м, декаметровый, KB 10...1 м, метровый, УКВ 100...10 см, дециметровый, ДДМВ 10...1 см, сантиметровый, СМВ 10...1 мм, миллиметровый, ММВ 1...0.1 мм, децимиллиметровый, ДЦММВ |

Измерение частоты в основном осуществляется двумя основными методами:

- преобразованием частоты в постоянное напряжение, измеряемое стрелочным или цифровым вольтметром;

- дискретного счета – подсчетом цифровым счетчиком числа периодов сигнала за эталонный промежуток времени.

Первый способ широко применялся в аналоговых приборах. При высоких требованиях к точности всегда используется второй метод.

Метод дискретного счета лежит в основе построения электронно-счетных частотомеров (ЭСЧ), используемых для измерения частотно-временных параметров электрических сигналов.

9.2 Цифровой частотомер

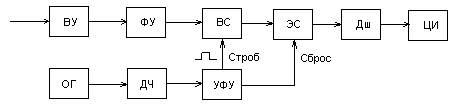

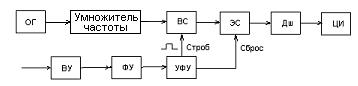

Упрощенная структурная схема ЭСЧ в режиме измерения частоты представлена на (рис.9.1). Схема содержит следующие элементы: входное устройство (ВУ), формирующее устройство (ФУ), временной селектор (ВС), опорный генератор (ОГ), делитель частоты (ДЧ), устройство формирования и управления (УФУ), электронный счетчик (ЭС), дешифратор (Дш) и цифровой индикатор (ЦИ).

Рисунок 9.1 – Структурная схема ЭСЧ в режиме измерения частоты

Входное устройство обеспечивает усиление или, наоборот, ослабление входного сигнала и его фильтрацию.

Формирующее устройство преобразует исследуемый сигнал в последовательность импульсов, частота следования которых равна частоте исследуемого сигнала.

Временной селектор представляет собой логическую схему, которая обеспечивает пропускание на электронный счетчик сформированные импульсы измеряемой частоты только при наличии на управляющем входе стробирующего импульса, длительность которого определяет время измерения.

Опорный генератор является источником сигнала калиброванного временного интервала. В этих целях, как правило, используется высокостабильный термостатированный кварцевый генератор частотой 1 или 5 МГц. С помощью формирующего устройства опорного генератора вырабатывается последовательность импульсов, поступающих на делитель частоты. Делитель частоты формирует последовательность импульсов, частота следования которых в 10n (n = 1, 2, 3...) раз ниже частоты сигнала опорного генератора.

Устройство формирования и управления на основе сигнала, поступающего с делителя частоты, обеспечивает получение прямоугольного строб-импульса, длительность которого определяет время счета и соответственно время измерения.

Электронный счетчик обеспечивает подсчет и запоминание числа импульсов, прошедших через селектор за время строб-импульса.

Информация с электронного счетчика через дешифратор поступает на цифровой индикатор, на табло которого появляется информация в единицах частоты. Перед началом нового цикла измерений необходимо подготовить счетчик, сбросив показания прошлого цикла. Это делается через цепь сброса от устройства управления.

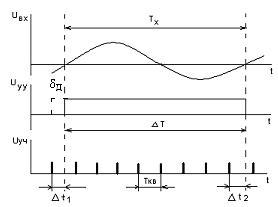

Таким образом, как следует из описания структурной схемы прибора, при измерении частоты на первый вход ВС поступает последовательность импульсов с периодом Тх, определяемым частотой исследуемого сигнала fх, причем Тх = 1/fx. На второй вход ВС поступает строб-импульс длительностью

∆Т=10nТкв, (9.1)

где Ткв — период следования импульсов с опорного кварцевого генератора.

На электронный счетчик проходит группа импульсов, число которых

(9.2)

(9.2)

Если не учитывать погрешность дискретизации и сравнивать значения для ∆Т из равенств (9.1) и (9.2), то имеем

откуда

(9.3)

(9.3)

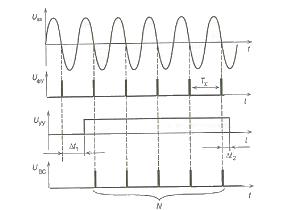

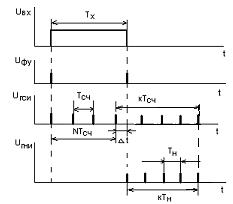

Таким образом, измеряемая частота равна числу импульсов N, образованных из измеряемого сигнала, а fкв ∙ 10-n — коэффициент, определяющий единицу измерения частоты и число значащих цифр при отсчете (рис.9.2).

Рисунок 9.2 – Временная диаграмма работы ЭСЧ в режиме измерения частоты

Принято выделять две основные составляющие погрешности измерения частоты δf. Первая составляющая - это погрешность формирования образцового интервала времени ∆Т, в течение которого временной селектор пропускает импульсы, т.е. проводится измерение. Эта погрешность определяется погрешностью меры, т.е. нестабильностью частоты кварцевого генератора δкв.

Вторая составляющая – погрешность дискретизации δД, возникает за счет потери части периода измеряемых импульсов ∆t1, ∆t2 и приблизительно составляет ∆N = ±1 импульс.

Относительная погрешность дискретизации

(9.4)

(9.4)

Тогда, относительная погрешность измерения будет равна

(9.5)

(9.5)

9.3 Цифровой измеритель периодов

Схема содержит те же функциональные элементы, что и цифровой частотомер (рис.9.3).

Рисунок 9.3 – Структурная схема ЭСЧ в режиме измерения периода

Принцип действия цифрового измерителя поясняется на (рис.9.4). Исследуемый сигнал поступает через входное устройство на формирующее устройство. В формирующем устройстве и устройстве формирования и управления вырабатывается строб-импульс с крутыми фронтами, длительность которого определяет время открытого состояния временного селектора. Если не учитывать погрешность порогового устройства при формировании прямоугольного импульса, то можно считать, что длительность строб-импульса

∆Т равна периоду исследуемого сигнала Тх.

Рисунок 9.4 – Временная диаграмма работы ЭСЧ в режиме измерения периода

На второй вход временного селектора поступают импульсы, период которых Ткв задается опорным генератором. Умножитель частоты (УЧ) увеличивает частоту следования этих импульсов в 10m раз (m = 1,2,3…). Число импульсов, считываемых с временного селектора без учета погрешности дискретизации, равно

(9.6)

(9.6)

Следовательно, период (длительность) измеряемого временного интервала без учета погрешности определяется числом импульсов, прошедших через временной селектор:

(9.7)

(9.7)

Как и в цифровых частотомерах, Ткв ∙ 10-m определяет единицу измерения и число значащих цифр при отсчете. Погрешность измерения периода Тх определяется тремя составляющими.

Первая – отклонение частоты кварцевого генератора δкв.

Вторая составляющая погрешности — это методическая погрешность. Она определяется некратностью интервалов Тх и ∆Т и называется погрешностью округления (дискретности) — δД.

Из временных диаграмм (рис. 9.4) следует, что период измеряемого сигнала с учетом общей погрешности дискретизации (дискретности) ∆tД определяется равенством

(9.8)

(9.8)

где ∆tД = ∆t1 — ∆t2. При этом максимальная абсолютная погрешность дискретизации определяется изменением числа счетных импульсов на ±1, а максимальная относительная погрешность дискретизации

Рассматриваемая методическая погрешность носит случайный характер. При распределении этой погрешности по равномерному закону, среднее квадратическое значение погрешности за один период

При измерении n периодов погрешность δД1T уменьшится в n раз и при измерении больших интервалов становится сравнимой с δКВ.

Третья составляющая погрешности цифрового измерителя возникает при формировании из входного сигнала импульса, определяющего измеряемый период ∆T. Это обычно происходит за счет нестабильности порогового устройства, формирующего стробирующий импульс, а также из-за флуктуационных шумов и других помех, присутствующих в измеряемом сигнале. Все это вызывает случайные изменения длительности формируемого импульса и соответственно погрешность измерения δЗ называемую погрешностью уровня запуска.

Таким образом, результирующая погрешность цифрового измерителя периода

Электронно-счетные частотомеры, кроме рассмотренных режимов работы, обычно работают в режиме измерения отношения частот и режиме измерения интервалов времени. В этих режимах исследуемые сигналы подаются на два раздельных входа «В» и «Г».

Заметим, что во всех рассмотренных режимах имеет место погрешность дискретизации, имеющая случайный характер. Величину этой погрешности можно уменьшить путем многократных измерений, однако, при этом увеличивается время измерений. Вместе с тем при измерении временного интервала, например, длительности фронта импульса, погрешность дискретизации можно уменьшить на основе использования нониусного метода.

9.4 Измерение временных интервалов нониусным методом

Нониусный метод измерения временных интервалов позволяет снизить погрешность дискретизации, которая имеет место при использовании метода дискретного счета для измерения коротких временных интервалов, например фронтов импульсов.

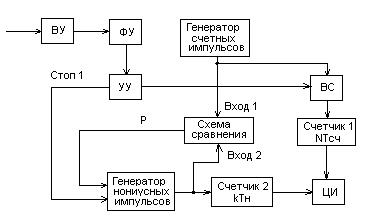

Рассмотрим работу нониусного измерителя временных интервалов (рис.9.5).

Рисунок 9.5 – Структурная схема измерителя временных интервалов нониусным методом

Входной исследуемый сигнал длительности Тх поступает на формирующее устройство, где вырабатываются два импульса: стартовый, соответствующий началу интервала Тх, и стоповый, соответствующий концу этого интервала. Стартовый импульс через устройство управления (УУ) открывает временной селектор (ВС), обеспечивая тем самым прохождение через него счетных импульсов с периодом повторения Тсч от генератора счетных импульсов (ГСИ) на счетчик 1.

Счетные импульсы поступают также на первый вход схемы сравнения. Стоповый импульс через устройство управления закрывает временной селектор, и отсчет в счетчике 1 прекращается. Если при этом в нем оказалось зафиксировано N счетных импульсов, то измеренный временной интервал

(9.9)

(9.9)

где ∆t – погрешность дискретизации.

Кроме генератора счетных импульсов, в схеме имеется генератор нониусных импульсов. Параметры указанных генераторов выбираются из следующих условий:

Тн < Тсч,  (9.10)

(9.10)

где n – целое число, обычно краткое 10.

Разность (9.10) обычно называют шагом нониуса.

Генератор нониусных импульсов (ГНИ) запускается через устройство управления стоповым импульсов. Нониусные импульсы начинают поступать на второй вход схемы сравнения и счетчик 2. Временное расстояние между счетными и нониусными импульсами с каждым периодом уменьшается, и в момент их совпадения схема сравнения вырабатывает импульс сброса, который останавливает работу ГНИ. Если в счетчике 2 при этом зафиксировано k нониусных импульсов, то интервал ∆t определяется из соотношения

С учетом (9.10) получим

Следовательно,

(9.11)

(9.11)

В полученном выражении измеряемый интервал определяется целым числом шагов счетных импульсов и числом шагов нониуса (рис.9.6).

Рисунок 9.6 – Диаграмма измерения временных интервалов

нониусным методом

В современных нониусных измерителях погрешность измерений имеет порядок 10-9. Эта погрешность определяется следующими составляющими: длительностью и формой счетных и нониусных импульсов; нестабильностью генераторов; неполным совпадением (частичным перекрытием) импульсов в схеме сравнения.

9.5 Бюджетные модели цифровых частотомеров

Одним из последних моделей российской фирмы АКТАКОМ стали три частотомера: АСН-2801, АСН-3001 и АСН-3002 (рис.9.7).

Частотомеры АСН-2801, АСН-3001 и АСН-3002 позволяют проводить измерения частоты в диапазоне от 10 Гц до 3 ГГц с максимальным разрешением 0,1 Гц и погрешностью порядка 10-5 %. При этом максимальная чувствительность на частоте 100 МГц составляет всего 0,8 мВ, что является очень неплохим показателем для частотомеров данного ценового сегмента. Рабочие температуры эксплуатации находятся в пределах от 0 °С до +50 °С при относительной влажности не более 90 % и давлении от 495 до 795 мм рт. ст.

Рисунок 9.7 – Универсальные цифровые частотомеры АСН – 2801, 3001,3002

Питание приборов осуществляется от аккумуляторных батарей, которых хватает на 6 часов непрерывной работы, или через сетевой адаптер. Помимо этого следует отметить возможность беспроводного измерения частоты радиопередающего устройства - например, сотового телефона - с помощью телескопической антенны. Это значительно упрощает процесс измерения частоты при проведении разного рода инженерных работ в полевых условиях.

В этих условиях измерение параметров сигнала возможно на следующих расстояниях до передатчика:

а) беспроводной телефон — до 0,3 метров;

б) сотовый телефон — от 3 до 20 метров;

в) СВ-источник — от 2 до 8 метров;

г) КВ/УКВ-источник — от 3 до 30 метров.

Цифровые частотомеры часто встраиваются в многофункциональные приборы, такие как мультиметры, функциональные генераторы, комбинированные приборы и т.д. Небольшое количество ручных частотомеров связано с тем, что функции измерения частоты сейчас есть у большинства мультиметров.

Высокоточные измерения частоты (с погрешностью 0,005%) обеспечивают мультиметры американской фирмы FLUKE, например, FLUKE-187/189 до 999,99 МГц.