Рис. 117. Работы советских мастеров. Перспектива Москворецкого моста к проекту академика архитектуры А. В. Щусева. Выполнена академиком живописи Е. Е. Лансере.

Эскиз для перспективы в таких условиях местного освещения следует выполнять на белой бумаге и начинать, как всегда, с неба. Облака для лучшей характеристики северного небосвода следует писать по сырому серебристому фону неба, оставляя белым сооружение. Когда устанавливаются правильные тоновые соотношения небосвода и освещенного сооружения, последнее моделируют локальными цветами в освещенных местах и обусловленным серовато-голубым — в теневых. Рефлексов в данных условиях почти не бывает. Они придают едва заметную теплоту поверхностям, обращенным к бликам на земле, и архитектуре. Типичными чертами эскиза будут серебристый фон и такие же тени, локальные цвета строительных материалов, отсутствие рефлексов и мягкие очертания дальних планов.

Фасады архитектора А. Г. Григорьева, так же как и перспектива Тома де Томона (рис. 85, 86, 115), изображены в колорите северных районов, с той лишь разницей, что фасады сделаны не светлее, а темнее небосвода. Такое освещение возможно тогда, когда сооружение рассматривается либо против света, либо на фоне освещенных облаков. Эскиз для перспективы в таком колорите можно делать либо на белой бумаге с некоторым серебристым сгоном к зениту, либо с некоторой цветовой подготовкой голубого, розового или желто-оранжевого тона. Краски для изображения строительных материалов, зелени и т. п. наносятся локально. Белое здание моделируется холодными серебристыми полутонами. Тени должны быть серо-холодными с мягкими границами. Рефлексы почти отсутствуют; они показываются тепло-коричневым тоном под карнизами, навесами, в лоджиях и т. д. Характерными чертами эскиза для подобной перспективы явятся серебристый колорит, мягкие холодные тени, серый монохромный антураж и очень слабые рефлексы.

В зависимости от изменения местных условий колорит перспективы может меняться бесконечно. Здесь было приведено лишь несколько противоположных примеров. Для исполнения эскизов архитектуры средней полосы России примерами могут служить такие картины и проекты, как «Московский дворик» В. Д. Поленова (рис. 21), «Родина» В. М. Васнецова (рис. 125), «Утро стрелецкой казни» В. И. Сурикова (рис. 17), проект Москворецкого моста в Москве академика архитектуры А. В. Щусева (рис. 117), проект Строгановского училища в Москве академика архитектуры И. В. Жолтовского (рис. 116) и т. д.

Колорит перспективы определяется также освещением, его сменой в течение дня и года. Для южных городов, где зима коротка и преобладает теплое время, характерны и перспективы с летним пейзажем. Сооружение южного города на перспективе показывают при ярком дневном солнце. Для северных городов с коротким летом и долгой зимой характерны не только летние, но и зимние перспективы. Благодаря косому солнечному свету и влажному воздуху северное освещение часто окрашено в яркие спектральные цвета, которые на белом снегу дают многоцветную светотень.

Колорит перспективы определяется также характером архитектурного образа, который выступает наиболее выразительно при определенном освещении, при определенном живописном состоянии природы. Жилое здание или дом отдыха, стоящие в яркий солнечный день в зелени, окруженные цветами, может быть, лучше всего выражают образ светлого, здорового, приветливого и уютного жилища. В вечернем свете, пожалуй, наиболее ярко выступает архитектурный образ дворца культуры, театра, кино и т. д.

Колорит перспективы и характерное живописное состояние природной среды помогают правдиво и выразительно передать в картине архитектурный облик здания, правильно оценить его архитектурные достоинства и вынести убедительное решение об его строительстве.

Перспективные планы

Существует много графических приемов изображения передних и дальних перспективных планов. Здесь указаны наиболее важные научно обоснованные, получившие в изобразительной практике наибольшее применение.

При нанесении контура обращают внимание на качество линий. Линии контура, нанесенные карандашом или обведенные тушью, могут быть различной толщины и тона. При этом предмет, очерченный толстыми и темными линиями, выступает вперед; очерченный тонкими и светлыми линиями — уходит на дальний план.

Как уже говорилось ранее, не следует в освещенных местах делать контур темным, а в темных тенях — бледным. Темный контур затемняет освещенные места, особенно в сложных деталях, где много линий. Светлый контур в темных местах исчезает под первыми же слоями краски и исключает возможность точно передать архитектурную форму в последующих покрытиях.

В качестве первого простейшего примера акварельной обработки перспективы после нанесения контура следует указать на такой, когда, оперируют лишь одной черной краской без участия других цветов. При этом черную краску сгущают на предметах передних перспективных планов и максимально ослабляют ее по мере удаления предметов в глубину пространства.

Построение перспективных планов от темного ближнего к светлому дальнему основано на том, что предметы по мере удаления окутываются освещенным воздухом и делаются светлее. Этот прием по большей части применяется при отмывке тушью. Передний план обрабатывают темными тонами, глубокими тенями, темным и резким контуром. Дальние планы оставляют светлыми с нежными воздушными тенями, светлым и тонким контуром. Для неба оставляют почти чистую бумагу и только к зениту усиливают тушовку для передачи глубины небосвода. Это — наиболее условный прием перспективы. Он не передает цвета, но в пределах от черного до белого может дать достаточную выразительную картину большого пространства (рис. 114).

Для пояснения примера применения приема передачи перспективных планов при помощи одной черной краски можно указать на помещенный здесь фрагмент панорамы большого подмосковного ансамбля Царицыно арх. В. И. Баженова (рис. 114). На чертеже ясно обозначены три перспективных плана. В первый входят большой мост, деревья, овраги, берега реки и т. п.; во второй входят основные сооружения ансамбля; в третий — вся нагорная часть территории с второстепенными постройками, опушкой леса и т. д. Работа выполнена одной черной тушью. Если последовательно от первого до последнего плана проследить за изменением черноты, то можно заметить, что вся панорама исполнена строго по правилам указанного приема.

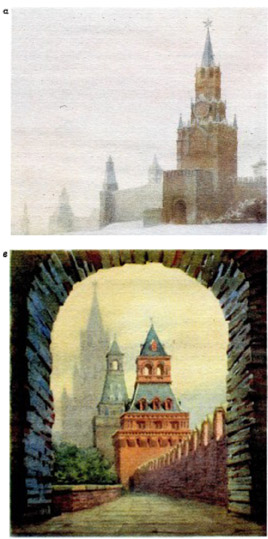

На приведенной здесь методической таблице (рис. 118) показан прием совместного применения туши с красной краской. Изображение башен и стен Московского Кремля приобретает сдержанный по цвету колорит. Тушь по отношению к красной краске воспринимается серебристо-голубым тоном. Уходящие в перспективу стены представляют шкалу постепенно ослабевающих оттенков красной краски. Постепенный переход от интенсивного цвета Спасской башни к малонасыщенному тону Беклемишевской башни способствует правдивой передаче размещения перспективных планов в пространстве.

Введение цвета в однотонную палитру туши дает новый прием — от интенсивного цвета на переднем плане к светлому, бесцветному на дальнем плане (рис. 118). Этот прием может выступать самостоятельно, когда чертеж представляется в условной, набросочной графике, в предварительных эскизах архитектурной композиции или проектного задания, где цвет имеет существенное значение. Но такой прием часто и удачно совмещается с тушью. При совмещении двух приемов один принимают как ведущий, а другой как вспомогательный. Если основное — тушь, то цвет вводится с большим композиционным тактом, строго сообразно архитектуре. Если преобладает цвет, то тушь употребляется в смеси с краской либо в качестве легкого нейтрального теневого тона, либо в качестве отдельных пятен густой черной туши, также строго сообразно архитектуре. Неосмысленное смешение двух приемов ведет к грязному, иногда даже мрачному, безжизненному исполнению.

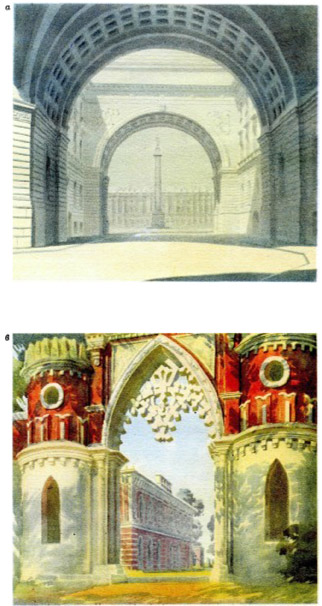

Этот прием (рис. 119) близок предыдущему. В нем красный цвет также переходит от интенсивного к менее насыщенному. Различие между ними заключается в том, что вместо туши на дальних планах применена голубая краска. Это вызвано тем; что в предыдущем примере передавалось зимнее туманное утро, тогда как в данном примере передается летний солнечный день с голубым небосводом.

При увеличении палитры, когда возникает необходимость систематизировать цвета, применяется условный прием — от теплого к холодному. Он заключается в том, что, согласно воздушной перспективе и зрительной практике, устанавливается закономерность расположения цветов на перспективных планах. Теплые тона выступают вперед; ими окрашивают фрагменты переднего плана. По мере удаления краски теряют интенсивность и теплоту; фрагменты на дальних планах даются в холодных оттенках, погружаются в воздух, отодвигаются в глубину.

Рис. 118. Приемы перспективного изображения: а—передача глубины создается в результате применения темных красок на переднем плане и светлых на дальнем, в силу чего создается эффект воздушной перспективы; в — воздушная перспектива достигается сопоставлением резких очертаний на первом плане и мягких на дальнем.

Существует также прием передачи перспективных планов при помощи перехода от контрастной светотени к нюансной. Этот прием основан на закономерностях воздушной перспективы, когда передние планы делаются наиболее светлыми в освещенной части и наиболее темными в теневой. Детали переднего плана, таким образом, имеют максимальный контраст. Дальние планы в освещенных местах делаются темнее, а в тенях светлее; в результате на самых удаленных зданиях светотеневой контраст стирается. Этот прием при определенных условиях соответствует действительности и может создавать впечатление реальной перспективы (рис. 119).

На данной методической таблице показаны три перспективных плана. Первый план представляет темную окраску здания генерального штаба в Ленинграде, резко контрастирующую со светлыми бликами на ближайшей стене и мостовой. Во второй план входит отрезок улицы, заключенный между первой и последующей аркой, с более мягкими светотеневыми контрастами, с потухшими бликами и посветлевшими тенями. В третий план входит Дворцовая площадь, где светотеневой контраст почти совсем стирается и архитектура приобретает средний по светлоте и серебристый по тону обобщенный силуэт. Таблица оставлена в начальной стадии моделировки, без нанесения окраски зданий, рефлексов и детализации. Так сделано для того, чтобы проследить за особенностью рассматриваемого приема акварельной обработки перспективных планов.

Воздушная перспектива дает еще один прием, успешно применяемый в архитектурной графике, — прием резких и мягких очертаний.

Рис. 119. Приемы перспективного изображения: а — эффект воздушной перспективы достигается переходом от передних планов с резкими светотеневыми контрастами к дальним планам с нюансными светотеневыми отношениями; в — воздушная перспектива создается переходом от передних планов с собственными цветами наибольшей насыщенности к дальним планам, где собственные цвета теряются среди цветов, обусловленных воздушной средой.