Глава первая. Световая среда.

П.П. Ревякин

Техника акварельной живописи

Москва – 1959 год.

Введение

Сила живописи, как и всякого искусства, — в глубине содержания и совершенстве формы. Только сочетание значительной, передовой идеи и отточенного профессионального мастерства дает подлинное произведение искусства. Если творческое мышление художника является его духовной силой, то техника живописи служит ему необходимым техническим вооружением и составляет реальную базу его живописных достижений. Техника для художника — это та совокупность целесообразных приемов и способов осуществления полноценного живописного изображения, без которой оно практически неосуществимо. Без техники художник скован, с техникой он окрылен.

Особенно большое внимание должно уделяться вопросам техники живописи в художественной школе. Если в творческом отношении молодой художник во многом созревает на практической работе, то технически он вооружается главным образом в школе. В дальнейшем художник обычно лишь ценой больших усилий, часто после ряда неудач, вынужден восполнять пробелы своего технического мастерства.

Цель настоящей книги заключается в том, чтобы ознакомить читателя с теоретическими и методическими основами техники акварельной живописи.

Всякое теоретическое знакомство с изучаемой дисциплиной требует, как известно, определения ее специфики, т. е. определения ее исключительной особенности.

В чем же заключается специфика живописной техники?

Специфика живописной техники в отличие от других видов изобразительной, например графической, техники заключается в ее способности передавать цветовой облик, т. е. колорит, видимого предмета или явления.

Колорит складывается по определенным объективным законам света и зрительного восприятия. По этим законам в нашем сознании возникают колористические образы предметов.

Учение о колорите и его закономерностях составляет теоретическую основу живописной техники, общую основу всех ее приемов. К какому бы изобразительному материалу ни обращался художник, будь то масло, темпера, акварель и т. д. с присущими им особенностями живописной техники, закономерности колорита остаются неизменными.

До настоящего времени в теоретической литературе о живописи не было систематического изложения учения о колорите. Предшествующая литература, от трактатов эпохи Возрождения до наших дней, содержит лишь отдельные высказывания по вопросам колорита без достаточного научного обоснования и какой-либо систематизации закономерностей.

В настоящем учебнике делается попытка в конспективном объеме дать научно обоснованное учение о колорите с систематизацией его закономерностей и с последующими выводами для методики технических приемов акварельной живописи.

Предметом настоящего учебника являются, во-первых, закономерности колорита и, во-вторых, методика технических приемов акварельной живописи и ее применение в архитектурной графике.

В первой части учебника, посвященной учению о колорите, рассматриваются закономерности, по которым возникает в природе окраска видимых предметов и в человеческом сознании складывается представление о их зримых чертах.

Во второй части рассматриваются способы нанесения красок для передачи реального или представляемого колорита по определенным стадиям работы и в соответствии с техническими особенностями и возможностями акварельных материалов и инструментов.

Сведения, излагаемые в первой и второй частях учебника, предназначены для общего художественного образования.

Третья часть содержит приемы акварельной техники, необходимые в архитектурном проектировании, в работе над чертежом.

Настоящий учебник должен дать будущему архитектору или художнику, который хочет изучить приемы акварельной живописи, представление о законах колорита, по которым складывается живописное состояние подлежащих изображению видимых предметов, чтобы он мог, руководствуясь этими знаниями в своей творческой работе, сознательно и грамотно применять технические приемы. Это та первая задача, которая ставится при обучении акварели в архитектурном вузе.

Второй задачей является поднятие общей художественной культуры учащихся и мастерства их архитектурной графики.

В практике нашей архитектурной школы в начале обучения для облегчения изобразительной задачи нередко принимаются условные каноны изображения. Так, например, берется простейший случай освещения одним источником света, устанавливается раз и навсегда один угол падения прямого света. Эти каноны вполне целесообразны для студийной работы, когда идет первоначальное изучение архитектурных форм и форм человеческого тела, когда осваивается первоначальная изобразительная техника рисунка для архитектурного чертежа. Но как только практика рисующего начинает выходить за пределы простой световой обстановки искусственного освещения студии и рисующий попадает в сложные условия естественного освещения, как только начинается творческая работа и появляется необходимость изображать человека или сооружение в живой природной среде с разнообразным освещением, эти каноны перестают удовлетворять учащегося. Отсутствие у него знаний о закономерности колорита в природе ставит его в тупик и вынуждает либо идти на заученную условность, либо ощупью искать самостоятельного решения задачи, теряя на это много времени и творческих сил. В этот момент ему должна быть объяснена и раскрыта природа естественного освещения во всей ее простоте и сложности одновременно.

Для творческой работы необходимо знание закономерностей изменения живописного облика предметов под влиянием света. Оно позволит правильно и живо отображать любое состояние освещенности в проекте или картине, рисует ли художник с натуры или по памяти и воображению.

Раскрытие этих закономерностей, приведение их в единую систему составляет одну из непосредственных и главных задач настоящего учебника и в значительной мере определяет построение учебного материала книги.

Метод изучения акварельной техники исходит из рассмотрения изобразительной работы как закономерного, последовательно развивающегося процесса. Работа по передаче цветового облика предмета начинается с изучения световой среды, в которой находится предмет, его прозрачности и степени освещенности. Эти обстоятельства определяют характерные черты колорита и светотени. По этим данным устанавливаются три категории источников света и соответственно три ступени светлого и темного в изображении.

К первой категории относится обычно один наибольший источник света, который определяет в картине окраску основного, наиболее сильного освещения, окраску бликов и других ярко освещенных мест. Ко второй категории относятся те источники, которые определяют общую окраску полутонов и теней. К третьей — те, которые определяют окраску разнообразных местных рефлексов. В соответствии с установленными характерными чертами колорита и ступенями данного освещения принимается определенная логическая последовательность технического исполнения: от светлого к темному.

Такая последовательность определяется, во-первых, тем, что акварелист всегда начинает с белой бумаги. Белизна бумаги является для него наибольшей светлотой, которой он может располагать. Все последующие покрытия будут понижать светлоту бумаги. Бумага в освещенных местах иногда оставляется совсем нетронутой. Во-вторых, такая последовательность определяется тем, что при передаче оттенков колорита наиболее целесообразно вести работу по ступеням светлоты, начиная со светлых красок и кончая самыми темными.

Первая ступень светлоты в картине соответствует бликам или местам, которые в картине освещены прямыми лучами света основного источника, поэтому для начала весь рисунок покрывают цветом бликов либо оставляют белым, когда все освещено белым рассеянным светом пасмурного неба. Этот первоначальный красочный слой хорошо передает общий цветовой характер колорита. Все изображение в таком виде выглядит залитым светом главного источника с характерной для него окраской. Цвет бликов удобнее наносить вначале, чтобы потом не трогать его, не загрязнять, не затемнять. Если же блики потребуют детализации, то это делается в конце работы светлыми и прозрачными красками, продуманными и уверенными штрихами.

Вторую ступень светлоты в картине составляют краски полутонов и теней, освещенных второстепенными по силе источниками света. Так как полутона и тени всегда темнее бликов, в акварельной технике более свойственно их краски наносить после бликов. Красками второй ступени покрывается все, кроме бликов или ярко освещенных мест, т. е. все полутона и тени.

К третьей ступени светлоты в картине относятся рефлексы и самые темные места, которые в натуре освещены третьестепенными источниками света. Двигаясь в изобразительной работе от самого светлого к самому темному, правильно устанавливая ступени светлоты и цветовые отношения, всегда можно верным, прямым и коротким путем прийти к высоким техническим результатам.

Метод изучения приемов акварельной техники заключается в разъяснении их служебной роли при решении практических задач.

Метод изучения изобразительных материалов и инструментов заключается не в выдаче рецептуры, а в выявлении их наиболее важных технических свойств и возможностей при решении любой изобразительной задачи.

В числе других вопросов акварельной техники в учебнике уделено большое внимание технике акварельной миниатюры. Для архитектурной школы миниатюрная живопись имеет методическое значение. Все архитектурные чертежи исполняются в очень мелком масштабе, требуют тщательной, тонкой детализации, отделки, и поэтому архитектору необходим опыт в технике миниатюры.

Учебник заканчивается методическими указаниями на некоторые необходимые условия для правильной организации творческой работы. В эти условия входят: повышение идейного и технического уровня, правильная организация работы и творческая дисциплина.

Учебник иллюстрируется репродукциями картин и чертежей старых мастеров живописи и архитектуры. Изложение строится преимущественно на архитектурном материале не потому, что теоретические основы его справедливы лишь для архитектурного жанра, — они справедливы для всех жанров, — а потому, что книга рассчитана на студентов архитектурных вузов и факультетов. По техническим причинам в качестве иллюстраций привлечены материалы лишь московских хранилищ.

По директивам партии и правительства коренным образом перевооружается строительная промышленность, создаются заводы для производства крупных элементов промышленных, жилых и общественных зданий с законченной фактурой и цветовой обработкой.

В связи с этим проблема применения цвета приобретает в советской архитектуре все более возрастающее значение. Цветовое решение здания является одним из наиболее действенных и в то же время экономичных средств архитектурной композиции. Однако в то время как при кустарном строительстве вопрос о красочном оформлении здания можно было решать на последних стадиях строительства, когда становятся ясными окружающий ансамбль и построение пространства интерьеров, когда можно отделать для образца фрагмент фасада или интерьера, иногда переделать, поискать, заменить одно решение другим и т. д., — для индустриального строительства вопросы отделки нужно решать одновременно с основными вопросами проекта и притом решать окончательно.

Все, что архитектор мог видеть и осязать на прежних стройках в натуре, теперь он должен представлять в своем воображении и изображать в проекте, чтобы со всей ответственностью, безошибочно выдавать заказы на полностью отделанные элементы здания, которые будут монтироваться без всяких переделок. Тем самым с развитием индустриализации строительства требования к зодчему в отношении архитектурной графики значительно повышаются.

По чертежам архитектурных проектов должно быть вынесено твердое суждение о правильном назначении, об экономичности, прочности и красоте будущей постройки. Поэтому чертежи должны быть ясными, понятными, выразительными, их графическое исполнение должно базироваться на высоких основах реалистического искусства.

Архитектурный проект — это портрет будущего сооружения. Он имеет свои особенности. Он одинаково точно должен воспроизводить размеры будущего сооружения, расчет частей и передавать его архитектурный образ; он в одинаковой мере основывается на научных данных и изобразительном искусстве. Для успешного выполнения проекта необходимы твердые знания в области строительной техники, архитектурного проектирования, а также высокое мастерство рисунка и акварельной живописи.

В учебе архитектора среди графических дисциплин техника акварельной живописи имеет завершающее значение. При помощи акварельной живописи условный, линейный чертеж превращается в реальный образ будущего строительства. Архитектурный чертеж — это особый вид художественного изображения, имеющий точный, тонкий и выразительный контур, живую светотень и колорит.

Акварель — профессиональное и традиционное изобразительное средство архитектора. Акварельная техника является наиболее совершенной для передачи живой архитектурной формы сооружения на чертеже. Акварельная живопись оживляет, одушевляет чертеж, дает полное представление об архитектурном облике сооружения, каким он должен быть в действительности.

Когда сооружение вычерчено в одних линиях, в нем трудно разобраться иногда даже специалисту. Но как только чертеж приобретает светотень, цвет, передает окружающую среду, он становится понятным, доступным широкому кругу людей, и чем выше изобразительное мастерство архитектора, тем проще, понятнее, живее становится чертеж.

Техника акварельной обработки чертежа может быть успешной лишь в том случае, если она опирается на реалистическую живопись, следует ее правилам и закономерностям. Правда, архитектурная акварель имеет свою особую специфическую условность, некоторую обобщенность, лаконизм, деловую простоту, ясность, известную ограниченность палитры красок, но при всем этом она успешно выполняет свою задачу лишь тогда, когда исходит из позиций реалистической живописи.

Простота и выразительность в чертеже достигаются развитием высокого изобразительного мастерства, изучением всего культурного наследия в этой области, знанием лучших традиций мирового и отечественного искусства, лучших достижений передового советского искусства.

Техника акварели в нашей архитектурной практике опирается на лучшие традиции русского классического искусства, на лучшие достижения передового советского искусства. Наследие великих русских зодчих В. Баженова, М. Казакова, И. Старова, А. Воронихина, А. Захарова, А. Григорьева и других, чье архитектурное и графическое мастерство стояло впереди своего века, служит прекрасным образцом высокой изобразительной культуры чертежа, а их чертежи — прекрасным учебным пособием. Акварели мастеров русской живописи А. Иванова, Н. Соколова, К. Брюллова, А. Брюллова являются твердой опорой в нашем техническом совершенствовании. Архитектурно-графическая культура советских зодчих В. Щуко, И. Фомина, А. Таманяна, А. Щусева, И. Жолтовского и других мастеров лежит в основе нашей дисциплины.

Техника вырастает в большое мастерство тогда, когда она служит важным государственным задачам, передовым общественным идеям. Техника без идеи и смысла превращает акварель в пустое рукоделье.

Архитектор, обращаясь к живописной разработке чертежа, прежде всего должен определить его назначение и избрать из всех многочисленных изобразительных приемов акварельной живописи такие, которые лучше других будут способствовать выразительности этого чертежа.

Тогда будут правильно использованы совершенная изобразительная техника, большой арсенал средств, широкие возможности технических приемов, большая палитра красок, разнообразные возможности инструментов и материалов, изучение чего составляет основное содержание настоящей книги.

Однако прежде чем обратиться к техническим приемам живописи, нужно, как уже говорилось, хотя бы кратко познакомиться с общими законами колорита, зрительного восприятия и последующего изображения. Как изображение возникает, из чего складывается, как развивается, что в нем является начальным и что последующим? Это полезно сделать вначале, для того чтобы при дальнейшем подробном изучении живописных изобразительных приемов ясно представлять себе стадии развития изображения, смысл и значение каждой из них, внимательно вникая в те закономерности, по которым формируется художественное изображение на каждой своей ступени и в процессе всей творческой работы в целом.

Необходимо также предупредить, что мастерство кисти не познается только по книге. Оно дается в длительной, непрерывной практической работе. Практика является подлинной дорогой для достижения цели, а книга — руководством к действию.

Часть первая. Закономерности колорита.

Глава первая. Световая среда.

Свет собственный и отраженный

Свет раскрывает и делает зримым беспредельный, полный жизни, красочный мир. Благодаря свету мы воспринимаем светлое и темное, цветное и бесцветное, рельефное и плоское, далекое и близкое. Свет является необходимым условием зрительного восприятия, позволяет нашему сознанию создавать мир живых зрительных образов.

Благодаря свету мы чувствуем колорит природы, для передачи которого служит живописная техника.

Под колоритом понимается цветовой облик всего видимого. Он зависит от ряда законов света, зрительного восприятия и мышления. Нашей задачей является показать, как складывается колорит в природе, как осознается и потом передается в изображении; раскрыть закономерности, по которым создается общий и местный колорит, светотень предмета, его собственный и обусловленный цвет, изменения под влиянием света внешних черт предмета; показать законы, по которым в нашем сознании складывается представление о колорите, и, наконец, показать те технические приемы, при помощи которых можно воспроизвести на картинной плоскости реальный колорит. В такой последовательности будет развиваться наше изложение.

Объектом изображения в живописи может быть только тот предмет, который в той или иной мере является источником собственного или отраженного света, способного достигнуть нашего зрения. Способность излучать собственный свет имеют такие тела, как солнце, пламя, раскаленные металлы и газы, тлеющие угли и т. п. Они являются первоисточниками света. Свет раскаленных тел, распространяясь в прозрачной среде и падая на окружающие предметы, превращает последние в источники отраженного света, такие, как луна, небосвод, земля и наземные предметы. Источники отраженного света в свою очередь распространяют отраженный свет, который падает на окружающие предметы. Так, совокупность тел, излучающих прямой и отраженный свет, составляет световую среду. Все видимое находится в окружении источников света. Каждый видимый предмет есть источник света, ибо он распространяет свет, действует на зрение и оставляет в сознании зрительный образ.

Первостепенное значение для живописи имеет свет источников собственного света. Свет таких источников определяет красочный облик природы, особенно свет такого сильного источника, как солнце. Интенсивностью и спектральным составом света источников определяется освещенность — важнейшее обстоятельство, определяющее живописную характеристику изображения, первые и основные черты колорита: его общую окраску и светлоту.

Сами источники собственного света редко бывают предметом изображения из-за силы своего света, несоизмеримой с изобразительными средствами. Так, например, чистая белая бумага, освещенная солнцем, не более чем в 25 раз светлее самого черного предмета. Это весь диапазон светлоты, которым практически располагает художник. Само же солнце в 50 000 раз светлее освещенной им бумаги. Естественно, что такой яркости цвета нельзя достигнуть в картине. Поэтому источники собственного света доступны изображению только тогда, когда они слабы, как, например, тлеющие угли, или находятся на большом расстоянии, заполненном очень туманным воздухом, не пропускающим к глазу всего количества света.

Следует обратить особое внимание на спектральный состав солнечного света и его особенности по отношению к другим источникам собственного света. Известно, что белый солнечный свет есть совокупность разнообразных цветных лучей. Свет других, особенно цветных, источников представляет совокупность меньшего количества интенсивных цветных лучей.

Тела, обладающие очень высокой температурой, раскаленные добела, излучают свет белой окраски и имеют полноцветный спектр, который содержит красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и фиолетовые лучи. Разноцветные лучи белого света отличаются друг от друга длиной световых волн от 400 миллимикронов для фиолетовых до 800 миллимикронов для красных лучей. Длиной волн и частотой их колебания определяется то цветовое ощущение, которое вызывает световой луч. Такие светила, как Сириус и Вега, имеющие температуру 12 000 градусов и выше, могут служить примером источников белого света и полноцветного спектра.

По мере понижения температуры светил спектральный состав света начинает видоизменяться; теряют силу фиолетовые, синие, голубые лучи и преобладающими в спектре становятся красные, оранжевые и желтые. Светила с виду желтеют и наконец краснеют. Наше солнце имеет температуру 6 000 градусов, и в его спектре появляются эти признаки.

Если представить себе картину нашей природы, освещенную потухающими светилами, то перед нами предстанет необычайно мрачное зрелище. Предметы, которые отражали лишь коротковолновые голубые или синие лучи, будут казаться черными. Заметными окажутся немногие предметы, которые отражали в той или иной мере красный свет. Вся природа приобретет однообразный красный колорит с большим количеством черных предметов. Небо станет оранжево-красным у горизонта и черно-красным в зените. Картина будет завершаться огненно-красным диском источника света.

Красочное богатство солнечной природы зависит от полноцветного белого солнечного света; живописное состояние солнечной природы характеризуется изобилием разнообразных световых сочетаний и красок. Для воспроизведения образов солнечной природы, солнечного света живопись должна расширить свою палитру до максимальных пределов.

Другие источники собственного света отличаются от солнца слабым светом и ограниченным составом интенсивных спектральных лучей. Живописное состояние предметов, освещаемых ими, характеризуется в той или иной мере ограниченной палитрой красок. Обычные источники вечернего искусственного освещения обладают желто-оранжевым светом. В их свете синие и голубые цвета меркнут, желтые и красные приобретают большую яркость, серые предметы приобретают темный оттенок, и вся картина принимает общий оранжево- желтый колорит с большим количеством темных предметов и темных теней.

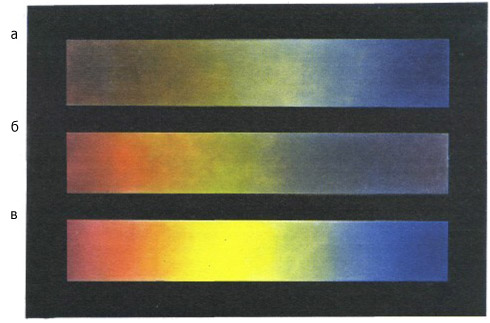

Рис. 1. Сравнительная колористическая характеристика света а — спектр лунного света. Заметную интенсивность имеют «холодные» зеленые и голубые лучи. Остальные едва видны. При лунном свете заметны белые, светло-голубые и светло-зеленые предметы. Красные предметы приобретают темно-серую или черную окраску. Для правдивой передачи лунного света картина должна иметь аналогичные колористические черты; б — спектр искусственного света (электрическая лампа, свеча, раскаленный уголь и т. п.). Длинноволновые «теплые» лучи имеют наибольшую интенсивность. При искусственном свете наряду с белыми выделяются предметы, которые хорошо отражают «теплые» лучи. Остальные кажутся черными или темно-коричневыми. Картина, правдиво передающая искусственное освещение, по колориту будет напоминать данный спектр; в — солнечный спектр. Все разноцветные лучи имеют максимальную светлоту и насыщенность. При солнечном свете наибольшее количество цветных тел отражает свет и обнаруживает свою окраску, видимый мир представляется во всей светлоте и многокрасочности. Для реалистической передачи солнечного колорита необходима многокрасочная палитра. Сравнительная характеристика спектров необходима для определения колорита картины по заданному освещению.

Зрение больше всего приспособлено к рассеянному солнечному свету. Солнечный свет является эталоном для относительной оценки света других первоисточников. Таблицы, на которых схематично изображены спектры различных источников света, характеризуют каждый из них.

Солнечный спектр (рис. 1) характеризуется наибольшей яркостью по всей длине шкалы и наибольшим составом цветов. Благодаря такому свету наибольшее количество разноцветных предметов под солнцем может стать источником отраженного света. Картина, верно отображающая предметы, освещенные солнечным светом, будет отличаться, как и самый спектр солнца, во-первых, общей светлотой, во-вторых, многоцветностью и, в-третьих, минимальным количеством темных мест.

Картина И. К. Айвазовского «Девятый вал» (рис. 2) представляет собой превосходный пример передачи солнечного света. В этой картине ярко выражены характерные черты солнечного спектра, его многоцветное богатство. Художник, всю жизнь внимательно наблюдавший воздушную и морскую стихию, прекрасно чувствовал в ней солнечный свет, который наполнял ее и отражался в ней бесконечными оттенками всех цветов радуги.

Для света луны характерна небольшая яркость и в результате рассеивания почти полное отсутствие красных, оранжевых и фиолетовых лучей. Картина лунной ночи всегда будет характерна большим количеством темно-серых мест и общей голубовато-зеленой окраской.

«Ночь на Днепре» А. И. Куинджи — один из наилучших примеров, правдиво изображающих живописное состояние природы в лунном свете (рис. 3). Ныне померкшая, картина в свое время поражала всех, в том числе и требовательных художников-современников, своим реалистическим воспроизведением лунного света.

Фрагмент картины И. Е. Репина «Вечерницы» (рис. 4) хорошо воспроизводит характер общей окраски предметов, освещенных искусственным светом. Белые предметы, отражающие все лучи спектра, окрашены в желто-оранжевые цвета. Красные и оранжевые предметы имеют наибольшую яркость. Синие и голубые — черны и тусклы. Малая сила источника света передана в картине немногочисленными, небольшими по площади бликами, занимающими незначительную часть картинной плоскости. Картина Репина имеет те же цветовые черты, которые присущи спектру искусственного света.

Источник прямого света определяет общий колорит всей видимой картины. Общее прямое освещение придает всему окружающему однообразную светлоту и окраску. Солнечное освещение, например, придает окружающему светло-желтую окраску, пасмурное освещение — голубовато-серебристую окраску, сумеречное — синеватую, лунное освещение придает голубовато-зеленоватую окраску, свет пламени дает общую оранжевую окраску и т. д. Однообразие окраски заметнее всего в освещенных местах предметов, на их бликах.

Разноцветные предметы благодаря однообразным бликам сближаются по своей окраске. В изображении общее освещение передается одноцветной окраской освещенных мест. Одноцветные блики в картине являются характерной чертой общности освещения. Однообразный цвет бликов связывает изображение разноцветных предметов в один общий колорит. Фрагмент картины А. Е. Архипова «На Оке» (рис. 5) может служить хорошим примером передачи солнечного света с преобладанием освещения прямыми лучами солнца. Площадь бликов значительно больше площади теней. Всей картине присуща светло-желтая окраска. Цветные предметы имеют белесовато-желтые блики и лишь в тенях обнаруживают свою интенсивную окраску. Преобладание освещения прямым солнечным светом хорошо характеризует летний знойный день в открытой местности.

Но, кроме света основного источника, важным обстоятельством для цветового облика видимого является свет второстепенных источников прямого и отраженного света. Эти источники определяют местное освещение, зависимое от окружающей среды. Отраженный свет от окружающих разноцветных предметов придает теням и полутонам видимого предмета разнообразную светлоту и окраску. Голубое небо, например, придает затененным местам голубоватый оттенок; зеленая трава дает зеленые рефлексы; песок дает оранжевые рефлексы. Под влиянием отраженного света одноцветный предмет приобретает цветовое разнообразие окраски, которое больше всего чувствуется в тенях, где влияние второстепенных источников света становится наиболее заметным. В изображении местное освещение передается разнообразной окраской теней и рефлексов. Тени окрашиваются разноцветными лучами света от окружающей среды. Полутона, тени и рефлексы всегда носят живописные черты местного освещения. При однообразных бликах общего повсеместного освещения полутона, тени и рефлексы отраженного освещения вносят в окраску предметов цветовое разнообразие, которое оживляет ее, придает ей особые, свойственные только данной обстановке характерные, индивидуальные оттенки. Видимый предмет под влиянием второстепенных источников света приобретает характерные черты местного освещения, тонкие особенности данного живописного состояния. Фрагмент картины В. А. Серова «Девушка, освещенная солнцем» (рис. 9) может служить хорошим примером передачи солнечного света с преобладанием местного освещения. Площадь солнечных бликов в картине значительно меньше площади теней. В ней преобладают теневые места. Лицо и платье девушки освещено сложным светом разносторонних и разноцветных рефлексов окружающего сада. Здесь живопись драгоценна своими тонкими переходами рефлексов, живо характеризующими солнечный день и прохладу затененного сада.

Итак, для правильной передачи колорита необходимо прежде всего обратить внимание на прямой свет наиболее значительного источника; затем — на среду отраженного света, окружающего изображаемый предмет, на преобладание прямого или отраженного света; определить, таким образом, световую обстановку, т. е. ясно представить себе, в каких перекрестных потоках прямого, рассеянного и отраженного света находится изображаемый предмет. Выделить наиболее существенные и характерные черты световой обстановки, отбросить малозначительное и случайное для данного освещения и затем сознательно и смело приступить к передаче освещения и колорита в картине.

Надо помнить, что все видимое, все изображаемое получает всестороннее освещение и распространяет отраженный свет, все окружающее как бы излучает свет и находится в потоках всестороннего света.

Все окружающее представляет среду источников собственного и отраженного света. Видимая природа — есть мир светящихся тел.