Задание № 4 (7-8). Вопросно-ответная речь

(более усложненный вариант — переход к самостоятельной

постановке вопросов)

Задаем вопросы ребенку во время его трудовой деятельности: рисования, лепки, конструирования, раскрашивания, в работе с мозаикой и т. д.

Цель: учим ребенка в отвлеченной манере отвечать на вопросы во время его деятельности, снижая уровень контроля.

Пособия: альбомы, пластилин, мозаика, конструкторы лего, кисточки, клей, ножницы и т. п.

В вопросах используются глаголы будущего, настоящего и прошедшего времени, прилагательные, наречия, числительные, существительные, предлоги.

Таким образом, можно проводить замену действий, используя только формы различных частей речи.

Задание № 5 (9 - 10). Самостоятельная вопросно-ответная речь

Цель: научить ребенка самостоятельно задавать вопросы, соблюдая речевые правила.

Пособия: игрушки, предметы, яркие предметные картинки, сюжетные картинки, сказки, рассказы, диафильмы, видеофильмы.

Прежде всего учим задавать вопрос к одушевленным предметам «Кто это?» и неодушевленным: «Что это?». Перед этим нужно обязательно объяснить разницу в постановке вопроса. Все, кто дышит, кричит, бегает, прыгает, летает, плавает: люди, животные, птицы, рыбы, насекомые — требуют вопрос: «Кто это?» Например, зайка бегает, прыгает, пищит, дышит, поэтому мы зададим вот такой вопрос: «Кто это?». Ответ: «Это зайка». Зайка живой.

Все, что не дышит, не кричит, не бегает, не прыгает требует вопрос: «Что это?». Ответ: «Это дом». Дом неживой.

«Кто это?» — Это Маша, Петя, собака, петух, воробей, муравей, жаба». Они живые.

«Что это?» — «Это дом, дерево, стол, река, лодка, кубик, кукла, яблоко». Они неживые.

Усложняем вопросы к глаголам в настоящем времени, но в единственном и множественном числе. «Что делает мальчик?». «Что делает девочка?». «Что делают дети (мальчики, девочки)?».

В вопросах можно обыграть величину, цвет, форму, время действия, место действия. Вопросы ставятся коротко и конкретно. Следует избегать абстрактных существительных, к которым еще рано задавать вопросы, т. к. мышление ребенка находится в стадии развития. Не следует ребенка торопить с ответом. Пусть опирается на предметы, картинки, прослушанный несколько раз текст, просмотренный видеофильм, диафильм. Чем больше ребенок получает знакомой слуховой и зрительной информатики, тем легче ему строить вопросы и отвечать на них.

Можно несколько раз задавать вопрос, меняя его акцент. Это можно показать ребенку, меняя интонацию вопроса. Например: «Маша идёт в садик». «Маша идёт в

садик». «Маша идёт в садик». Кто, что делает, куда идет.

Учите ребенка задавать и находить ответы на различные вопросы, сначала односложные, а затем все более развернутым предложением. Нужно выработать у ребенка уверенность в своих силах и возможностях на этом речевом этапе. Приобретенные навыки в этом виде работы будут всегда полезны в дальнейшем, особенно в школьном, обучении.

Сначала вы задаете вопросы, выдерживая интонацию и соблюдая речевые правила. Затем просите ребенка самостоятельно все повторить несколько раз до полного автоматизма, т. е. четкого, легкого воспроизведения, а сами стараетесь полностью на него ответить, акцентируя внимание на соблюдение речевых правил. Вы должны выработать навыки вопросно-ответной речи у заикающегося ребенка, чтобы он мог все воспроизводить без элементов заикания сначала в замедленном темпе, а затем и в среднем речевом.

Ребенка нужно научить работать с предложением, задавать вопросы к главным членам предложения: к подлежащему и сказуемому и второстепенным членам: определению, прямому дополнению, обстоятельствам.

Например: Маленький Петя ест суп за столом поздно вечером очень быстро. Вопросы: Кто ел суп? Что делал Петя? Какой был Петя? Где ел Петя? Когда ел Петя? Как он ел суп быстро или медленно?

Нужно добиваться, чтобы у ребенка не было чувства неуверенности в выполнении этого задания. Поэтому этому виду занятий следует уделять должное внимание и длительное время.

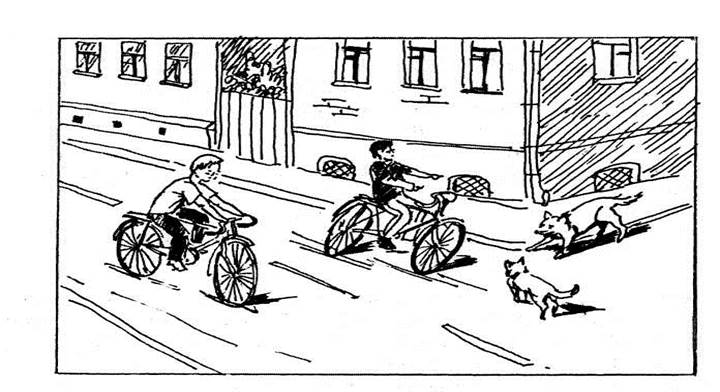

Работа по серии сюжетных картинок

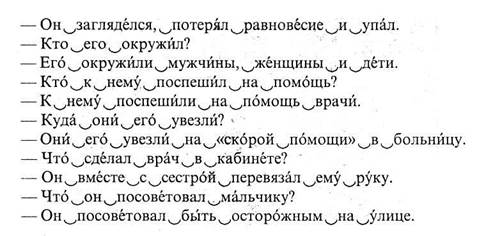

Несчастный случай

Перед ребенком три сюжетных картинки

На 1-ой. Лето. Дорога. Хороший солнечный день. По дороге на велосипедах едут два мальчика. Из-за угла дома на них бросаются две собаки. Один мальчик загляделся на них и потерял равновесие. Через мгновение он очутился на земле.

На 2-ой. Кругом люди: мужчины, женщины, дети. На земле лежит мальчик. К нему спешат врачи с носилками. Они по вызову прохо-

жих приехали на машине «скорая помощь». Мальчика увозят в больницу.

На 3-ей. Мальчик уже в больнице. Он в хирургическом кабинете. Врач перевязывает мальчику поврежденную руку. Ему помогает медицинская сестра. На прощание врач советует мальчику быть осторожным на дороге.

Можно попросить ребенка придумать название ко всему этому сюжету, к каждой картинке. Здесь могут быть с его стороны различные версии. После проработки сюжета ребенок пусть попробует сам задать самостоятельно несколько вопросов по этой серии картинок. В этом случае используется зрительная опора.

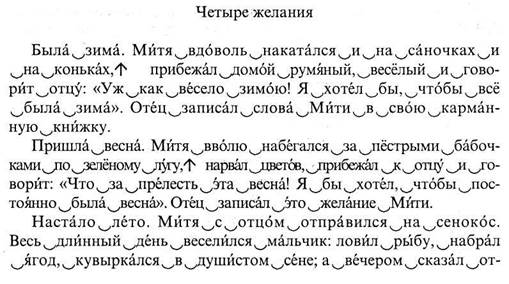

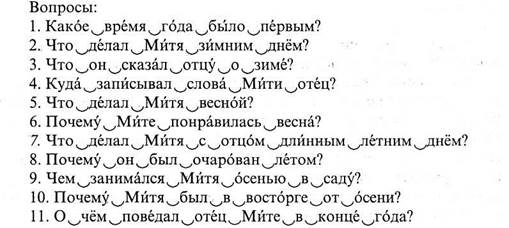

Далее задаются вопросы по прослушанному тексту. Например можно взять рассказ К. Ушинского

|

|

Можно прочитать рассказ несколько раз, чтобы ребенок мог его хорошо запомнить. Уточнить значение незнакомых слов. Например — сенокос - объяснить, что это такое.

Ответы ребенок может давать как односложные, так и развернутые, но стараясь при этом соблюдать речевые правила. Если заметно, что ребенок легко пользуется приобретенными речевыми навыками в своих ответах, то это уже большой успех и на него стоит обратить внимание. Ребенок заслуживает похвалы с вашей стороны.

После проработки рассказа ребенок должен постараться сам задать любые вопросы по сюжету, которые он хочет.

Этот этап вопросно-ответной речи включает работу по развитию диалогической речи. Сначала вы задаете вопросы — ребенок отвечает. Затем меняетесь ролями: ребенок задает вопросы — вы  отвечаете. При этом обязательно выполнять все речевые требования: речь начинать после вдоха на плавном выдохе, выдерживать замедленный темп благодаря выделению ударных гласных в каждом слове, следить за голосом, чтобы он звучал постоянно (между слов не должно быть пауз — постоянное голосоведение). И во время речи нельзя чувствовать себя напряженным, т. к. напряжение рефлекторно передается на дыхательную, голосовую и артикуляторную системы!

отвечаете. При этом обязательно выполнять все речевые требования: речь начинать после вдоха на плавном выдохе, выдерживать замедленный темп благодаря выделению ударных гласных в каждом слове, следить за голосом, чтобы он звучал постоянно (между слов не должно быть пауз — постоянное голосоведение). И во время речи нельзя чувствовать себя напряженным, т. к. напряжение рефлекторно передается на дыхательную, голосовую и артикуляторную системы!

На этом виде занятий можно использовать элементы логоритмики: хлопки (это в основном для малышей), удары кисти руки сидя по столу и стоя по бедру, шаг-слово, игры «лесенка» и «горка», работа с мячом, а также применять в работе «старт». Об этом говорилось выше.

А теперь переходим к следующему этапу речевой деятельности — к пересказу (монологическая речь). Это этап более сложный.

Логичность, объем и точность изложения материала зависит от того, каким материалом в лексическом плане владеет ребенок, как правильно в грамматическом плане он связывает слова в различных по конструкции предложениях. Как правильно он производит отбор синонимов, антонимов и т. д. Как часто родители работают с ребенком по развитию диалогической и монологической речи. Ведь в этом тоже нужно выработать у ребенка определенные навыки, которые помогут ему еще более развиться уже в школьном возрасте.