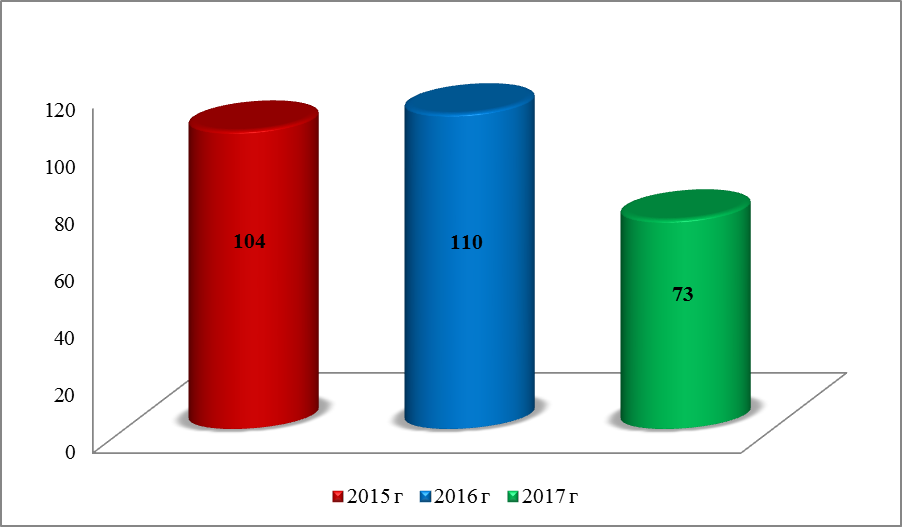

Общее количество невынашивания беременности за 2015-2017 года

Рис.2. Общее количество невынашивания беременности за 2015 год

Таким образом, можно сделать вывод, что с годами отмечается тенденция к снижению невынашивания беременности. Эти данные говорят о своевременной диагностике, женская консультация работает по профилактике невынашивания беременности.

2.2 Выявление факторов риска по невынашиванию беременности первой половины беременности.

При прохождении практики на базе ГБУЗ ЦГБ Г. Сибай было проведено изучение истории болезни у 52 женщин, поступивших в гинекологическое отделение с угрозой выкидыша в первом триместре.

Было решено рассмотреть все возможные факторы риска, которые могут поспособствовать развитию невынашивания беременности первой половины беременности (возраст, образование, вид занятости труда, экстрагенитальные патологии, гинекологическая патология и т.д.).

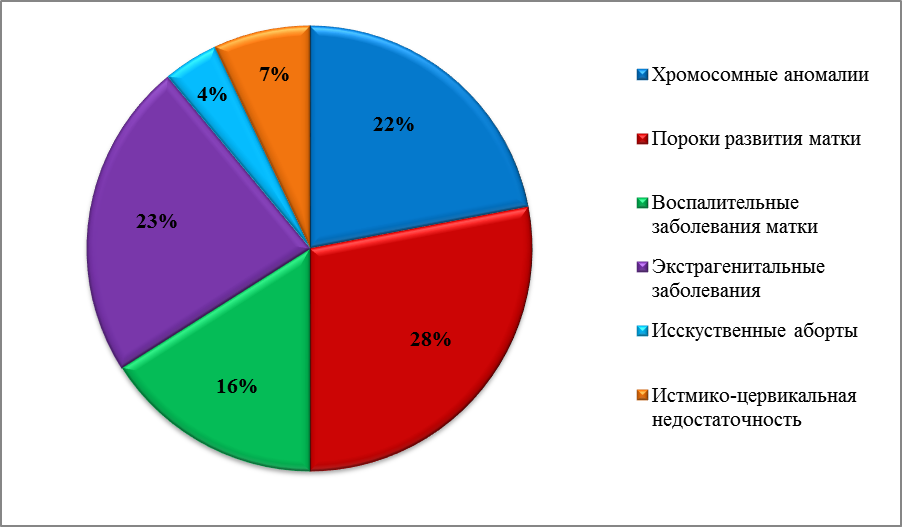

Таблица 2

Факторы риска невынашивания беременности

| Факторы риска | Количество | % |

| Хромосомные аномалии | 11 | 22% |

| Пороки развития матки | 15 | 28% |

| Воспалительные заболевания матки | 8 | 16% |

| Экстрагенитальные заболевания | 12 | 23% |

| Исскуственные аборты | 2 | 4% |

| Истмико - цервикальная недостаточность | 4 | 7% |

Диаграмма 2

Факторы риска невынашивания беременности

Рис.3. Факторы риска невынашивания беременности.

Рис.3. Факторы риска невынашивания беременности.

Диаграмма 3

Возрастной состав беременных

Рис. 5. Возрастной состав беременных

При обработке данных было выявлено, что наиболее многочисленны были женщины репродуктивного периода (20-24 лет) - 38,5%, 25-29 лет - 28,9%. Беременные до 18 лет составили 7,7%, 30-34 лет – 9,6%, старше 35 лет – 15,4.

Преобладали женщины, имеющие среднее образование – 44,2%, тогда как со средним специальным и высшим образованиями было 25% и 26,9% соответственно.

Анализ трудозанятости показал, что большинство беременных работало – 59,6%, не работали из за различных причин – 28,8%, учились – 11,5%.

Перенесенная экстрагенитальная патология выявлена практически у всех женщин.

Диаграмма 4

Результаты наличия перенесенных заболеваний

Рис.6. Результаты наличия перенесенных заболеваний

Анализ показал, что наиболее часто встречались острые респираторные, вирусные инфекции и заболевания верхних дыхательных путей - 34,6%, патология мочевыводящей системы (хронические пиелонефриты, циститы) – 25%. Аппендэктомию перенесли 17,3%, гепатит – 13,5%. Гинекологическая патология в анамнезе выявлена у 11,5% беременных.

С целью выявления причин, частоты встречаемости и эффективности лечения при невынашивании на ранних сроках при данных патологиях было решено провести полное гинекологическое исследование женщин, чьи истории болезни исследовали. После того как была проведена информационная беседа, о исследование и проинформировав, что все анонимно, нам удалось получить их согласие.

Параллельно с исследованиями с данными женщинами было проведено и анкетирование. Анкета прилагается к данной работе (Приложение 1).

Гинекологическое исследование выявило изменения со стороны шейки матки у женщин сохранивших беременность – в 8% случаях, с прервавшейся беременностью изменения со стороны шейки матки отмечены в 40,7%. В результате проведения лечебных мероприятий беременность пролонгирована только у 48,1% женщин, в 51,9% случаях, несмотря на проводимую терапию, произошел ранний самопроизвольный выкидыш. Анализ показал, что в группе женщин с неблагоприятным исходом первобеременные составили 40,7%, тогда как в группе сохранивших беременность – 28%. Отмечено, что при сохранении беременности в клинике преобладали боли внизу живота - 56%, тогда как выделения из половых путей кровянистого характера встретились только в 44% случаях. У женщин со спонтанным абортом кровянистые выделения преобладали в 2 раза чаще – 88,9%, болевой синдром составил 37%.

Дальнейшее ведение женщин с прервавшейся беременностью заключалось в выскабливании полости матки с последующим гистологическим исследованием и ультразвуковым контролем, назначением курса противовоспалительного лечения. Для гормональной коррекции функции яичников и предохранения от беременности была проведена профилактическая беседа и разработана рекомендация по применению оральных конрацептивов. Данная рекомендация составлена в виде памятки и прилагается к работе (Приложение 2).

Данные гистологического исследования материала полученного при выскабливании полости матки показали, что наиболее частой причиной прерывания беременности явился инфекционный фактор, на втором месте недостаточность желтого тела. Так же было выявлено более эффективное лечение при наличии только болевого синдрома при неизмененной шейке матки, тогда как наличие кровянистых выделений из половых путей при расширении наружного зева, укорочении шейки матки ухудшал прогноз для вынашивания беременности.

2.3 Опытно-экспериментальная работа по профилактике невынашивания первой половины беременности.

Для изучения эффективности роли акушерки в профилактике невынашивания беременности проведена опытно-экспериментальная работа.

Экспериментальное наблюдение проводилось за беременными женщинами I триместра с факторами риска к самопроизвольному прерыванию беременности в количестве 40 человек женской консультации ГБУЗ ЦГБ РБ «Перинатальный центр» г. Сибай.

В экспериментальной части работы участвовали 2 группы: экспериментальная группа (20 беременных) и сравнительная группа (20 беременных). Критерии включения беременных женщин в экспериментальную и сравнительную группы: женщины с беременностью до 12 недель, возраст от 18 до 30 лет, наличие факторов риска развития самопроизвольного прерывания беременности. При включении беременных в экспериментальную группу учтено их согласие.

С беременными экспериментальной группы на протяжении месяца регулярно проводилась экспериментальная работа по профилактике самопроизвольного выкидыша: проводили беседы, дали рекомендации по правильному применению лекарственных средств, по соблюдению диеты (увеличить прием продуктов, богатых содержанием железа и витаминов группы А, Е и D), по ограничению физической и сексуальной активности при беременности, по здоровому образу жизни (отказ от курения и приема алкоголя). Учили правильному соблюдению гигиены наружных половых органов при беременности. Проводили беседы по профилактике сопутствующих экстрагенитальных и инфекционных заболеваний..

С беременными сравнительной группы профилактическая работа не проводилась, а только проводилось наблюдение за показателями анализов и течением беременности.

По истечению срока экспериментального наблюдения сравнили результаты экспериментальной и сравнительной групп, были подведены

итоги.

Диаграмма 5