Глава IX. Методы обследования минимальных нарушений слуховой функции у детей с недоразвитием речи

Известно, что формирование речевой деятельности зависит от взаимовлияния многих факторов — протекания когнитивных процессов, сохранности речедвигательной сферы, слухового и зрительного гнозиса. Минимальное нарушение слуховой функции — это сенсоневральное (стойкое) или конструктивное (как правило, временное) снижение остроты слуха на 15-20 дБ, негативно влияющее на формирование речи и других высших психических процессов в детском возрасте.

Проблема влияния минимальных нарушений слуховой функции на речь детей разработана в лаборатории содержания и методов обучения детей с нарушениями речи ИКП РАО под руководством доктора педагогических наук, профессора Г.В. Чиркиной.

Одним из важнейших факторов речевого развития является полноценное восприятие вербальных акустических сигналов, обеспечивающееся нормальным функционированием слухового анализатора. В процессе слухового восприятия различных акустических признаков звуков (интенсивности, громкости, длительности), обобщающихся в фонемах, словесном ударении, интонации, актуализируются слуховые и кинестетические образы слов, словосочетаний, фраз. При незначительном снижении слуха сужается сенсорная база для восприятия акустических признаков неречевых и речевых звуков, страдает слуховой контроль устной речи, что обусловливает, особенно в детском возрасте, формирование и закрепление в памяти неправильных звуковых стереотипов, речевых эталонов. Это приводит к недоразвитию импрессивной и экспрессивной речи.

Так, по данным P.M. Боскис, С.С. Ляпидевского, Л.В. Неймана, М.Е. Хватцева и некоторых других авторов, при минимальном понижении слуха (на 15-20 дБ) возникают трудности различения многих звуков даже около уха; на расстоянии 2 м различается не более 2/3 согласных, произнесенных голосом разговорной громкости. В связи с этим нарушается произношение звуков, не развивается в полной мере словарный запас и грамматический строй языка.

Минимальное снижение слуха сложно своевременно диагностировать, т.к. при этом ребенок в процессе коммуникации слышит

речь окружающих в достаточной мере. Однако специалисты и родители обращают внимание на задержку темпов речевого развития, невнятность и нечеткость дикции, бедный словарный запас,

аграмматизм.

В процессе обследования речи логопедом отмечаются специфические ошибки, типичные для детей с минимальным снижением слуха. Наблюдаются множественные неустойчивые замены и смешения звуков, в том числе и не встречающиеся у детей с нормальным слухом. Например, смешения:

— носовых и ротовых согласных м-б, н-д (машина — «ба сина», ночь — «досъ»);

— свистящих звуков и фрикативного х (зима — «хима», ли сонька — «лихинька» и т.д.);

— свистящих, шипящих, сонорных звуков и м, н, п, дж

(жук — «нук», шуба — «джуба», лак — «пак», кабан —

«каман» и т.д.);

— заднеязычного к переднеязычного т (носик — «носит»,

кот — «тот»).

Часто раздельно произносятся звуки, составляющие аффрикаты (тсыпленок, тъсапля).

Так же неадекватно смягчаются согласные звуки и отсутствует мягкость в необходимых случаях (ботинки — «патинъки», обувь — «обив», обезьяна — «апесана»); оглушаются звонкие звуки и озвончаются глухие независимо от позиции в слове (блюдце — «пьюсе», гнездо — «хнесто», занавески — «занавесги», пингвин — «бинхвин», хозяйка — «госяйка»).

При повторении и самостоятельном воспроизведении слов и фраз прослеживается нарушение их слого-ритмического рисунка и звукового наполнения, что заключается:

— в упрощении слоговой структуры (коза — «га», ручеек —

«уток». Сапожник чистит сапоги — «Са по ти»);

— пропуске звуков и слогов в начале и конце слов (сапоги —

«фапо», всех — «сех», лоток — «лото», чашка с чаем —

«таска с тае»);

— вставке лишних звуков (боец — «порее», мяч — «мнясь»);

— добавлении звуков к слову (лото — «лоток», овца — «ов сан», «овтап», яйцо— «эсой»).

Часто детьми неверно выделяется ударный слог в простых и знакомых словах (рука, нога, голова, волосы, шкафы, косы).

В связи с тем, что у детей с минимальным снижением слуха в большей мере затруднено восприятие безударных частей слов (они произносятся тише), отмечается непонимание и, соответственно, неправильное употребление окончаний, приставок, суффиксов. Неумение ориентироваться на флексии слов обусловливает нарушения понимания и экспрессивного построения логико-синтаксических конструкций. Указанная симптоматика классифицируется ка|« общее недоразвитие речи.

В старшем дошкольном возрасте у части детей с минимальным снижением слуха (в основном, односторонним) наиболее существенными в структуре речевого расстройства выступают фонети-ко-фонематические нарушения на фоне небольшого аграмматизма в собственных высказываниях.

Фонематические или центральные слуховые расстройства, как считает И.В. Королева, наиболее выражены при сенсорной алалии и тугоухости. В структуре сенсорной алалии они являются первичными. У детей с различной степенью тугоухости центральные слуховые расстройства могут быть обусловлены первичным поражением слуховых центров или вторичным их недоразвитием вследствие слуховой депривации. При таких расстройствах нарушаются процессы сукцессивного анализа акустических неречевых и речевых сигналов, страдают внимание и память, связанные с обработкой акустических сигналов и их последовательностей.

Дети с выраженными фонематическими нарушениями, например при сенсорной алалии, так же как и дети с незначительным снижением остроты слуха, обладают неустойчивым, быстро истощающимся слуховым вниманием, что проявляется в чрезмерной отвлекаемости, утомляемости, частом отказе от общения. Недостаточное развитие их слуховой памяти выявляется в неумении запомнить и воспроизвести короткие ряды, состоящие из 3—5 слогов и слов.

Однако недоразвитие фонематических процессов при сенсорной алалии следует отличать от сходных проявлений при других речевых нарушениях, сочетающихся с минимальными расстройствами слуховой функции. Несмотря на то что у детей с сенсорной алалией некоторыми авторами, в частности Н.Н. Трауготт, СИ. Кайдановой, замечено незначительное понижение слуха на тоны высокой частоты, основным в картине речевого недоразвития этих детей является отсутствие предметной соотнесенности слышимых и произносимых слов. При незначительных периферических снижениях слуха такая соотнесенность устанавливается быстро и стабильно.

Своеобразие нарушения тонального (неречевого) и речевого слуха сенсорных алаликов, считают Н.Н. Трауготт, Б.М. Гриншпун, С.Н. Шаховская, заключается в избирательном затруднении образования условных связей на звуковые раздражители достаточной для ребенка громкости, неустойчивости порога слухового восприятия. При этом восприятие слуховых сигналов одинаковой интенсивности зависит от повышенной возбудимости или заторможенности ребенка, от его соматического состояния, обстановки обследования, времени суток и т.д.

Увеличение громкости речи улучшает понимание ее детьми со снижением периферического слуха и приводит к обратному эффекту при сенсорной алалии, т.к. вызывает охранительное торможение в незрелых клетках коры головного мозга. Тихую, спокойную речь алалики воспринимают лучше. При сенсорной алалии у детей часто наблюдается повышенная чувствительность к незначительным по интенсивности неречевым звучаниям (тихому скрипу, шуршанию бумаги и др.) и болезненная реакция на них (двигательное беспокойство, плач); на речевые звуки или незнакомые звучания такой же интенсивности реакция часто отсутствует, что не характерно для детей с периферическими слуховыми нарушениями. Голос у детей с алалией имеет нормальную звучность и интонационную окрашенность, в отличие от детей с незначительным снижением остроты физического слуха, у которых отмечается монотонный глухой голос, часто назализованный.

Небольшое снижение периферического слуха при общем недоразвитии речи и фонетико-фонематическом недоразвитии нередко сочетается с органическими повреждениями или дезиннервацией артикуляционного аппарата (при ринолалии и дизартрии). По данным Г.В. Чиркиной, 60-70% детей с расщелинами неба имеют снижение слуха различной степени. Сочетание небольшого снижения слуха с расстройствами общего и орального праксиса обусловливает недостаточность акустических и кинестетических афферентаций и значительно осложняет процесс овладения правильной речью.

Дети с различными речевыми нарушениями, как правило, наблюдаются психоневрологом и получают лечение. Аудиологические исследования слуха у большинства детей не проводятся, т.к. отсутствуют явные симптомы его снижения, и дети, не имеющие острой симптоматики воспалительного процесса (аденоиды, хронический ринит, аллергический ринит т.д.), в течение длительного времени остаются без адекватной медицинской помощи.

В связи с недостаточным объемом аудиологических мероприятий возрастает роль логопедов, владеющих методами ранней (ориентировочной) диагностики минимальных нарушений слуха у детей с недостатками речи.

Изучение состояния слуховой функции логопедом состоит из двух основных частей:

1) выявление факторов риска по тугоухости;

непосредственное обследование слуха.

Выявление факторов риска

по минимальному снижению слуха

Проводится методами анализа анамнестических данных и наблюдения за реакциями детей в различных коммуникативных ситуациях.

1. Метод анализа анамнестических данных. При изучении анамнеза следует учитывать, что минимальное снижение слуха может быть вызвано нарушениями функции звукопроводящего и/ или звуковоспринимающего отдела слухового анализатора.

|

|

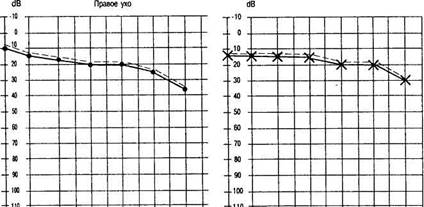

Звуковосприятие страдает при поражении волосковых клеток кортиева органа, различных участков слухового нерва и характеризуется как сенсоневральная (нейросенсорная) тугоухость. Нейросенсорное нарушение слуха может возникнуть после перенесенных инфекционных заболеваний (менингит, корь, скарлатина, паротит, краснуха, коклюш, ветряная оспа, грипп), черепно-мозговых травм, лечения ототоксическими антибиотиками (гентамицин, стрептомицин, канамицин, мономицин, амикоцин, неомицин и др.). При нейросенсорном нарушении отмечаются сложности восприятия высокочастотных формант (И, Э, С, 3, Ш, Ж, Ч, Щ, Ф) и высокотональных неречевых звуков, например писка, звона т.д. Аудиограмма, отражающая нейросенсорное минимальное нарушение слуховой функции, характеризуется нисходящими кривыми воздушной и костной проводимости, отсутствием разрыва между ними

. Двусторонняя сенсоневральная тугоухость I степени

Звукопроведение страдает при нарушении трансмиссии (проведения) акустических сигналов в воспринимающий отдел слухового анализатора и возникает при различных воспалительных процессах в наружном и/или среднем ухе: тубоотитах, евстахеитах, отитах, аденоидитах, обтурации слухового прохода инородными телами или серными пробками. Расстройство звуко-проведения (кондуктивное нарушение) обусловливает затруднения восприятия низкочастотных (У, О, М, Н, Л, Р, П, В, Д, Г) и среднечастотных (Ы, Т, Ц, К, X) формант, низкотональных невербальных звуков, например гудения. Аудиограмма, отражающая кондуктивное минимальное нарушение слуховой функции, характеризуется разрывом между кривыми воздушной и костной проводимости

Минимальное снижение слуха может быть двусторонним (бинауральным) или односторонним (моноауральным). При двустороннем незначительном нарушении слуха происходит равномерное понижение громкости в процессе восприятии разнообразных акустических стимулов (речи, музыки, звуков природы и т.д.). При одностороннем легком снижении слуха возможности восприятия в 2 раза ухудшаются по сравнению с бинауральным. Моноауральное нарушение слуховой функции обусловливает расстройство пространственного слуха, т.е. выраженно страдает различение направления звучаний, определение источников звука.

Таким образом, нужно обратить внимание на сведения в анамнезе о перенесенных заболеваниях, травмах и их терапии, а также об актуальном состоянии ЛОР-органов. Например, наличие у ребенка аденоидов П-Ш степени является фактором риска по минимальному снижению слуха (на 15-25 дБ), т.к. аденоидные вегетации такого размера могут перекрывать устье слуховой (Евстахиевой) трубы, нарушая ее аэрацию (проходимость). При аденоидах отмечаются затрудненное носовое дыхание и, как следствие, — гипоксия, беспокойный сон, чрезмерная утомляемость. Подобные явления наблюдаются при хронических и аллергических ринитах, вызывающих воспалительные процессы в слуховых трубах (евстахеит).

2. Метод наблюдения за реакциями детей в различных коммуникативных ситуациях заключается в выявлении специфических особенностей восприятия устной речи. Наблюдая во время беседы за детьми с минимальным нарушением слуховой функции, можно отметить мимику напряженного вслушивания, частое переспрашивание вопросов, зрительный контроль артикуляции говорящего. Собственная речь детей при таком нарушении характеризуется невыразительностью, монотонностью. У многих отмечается тихий голос, часто с носовым оттенком. В ситуациях непринужденного общения, например со сверстниками, тихий голос обычно сменяется чрезмерно громким, доходящим до крика.

Выявление у ребенка факторов риска по минимальному снижению слуха обусловливает дальнейшее тщательное исследование состояния его слуховой функции.