4.Сделать несколько дыханий, а затем с выдохом...

5.Выдохнуть, согнуть колени...

6.Не задерживать дыхание, которое будет очень частым и затрудненным...

7. ... с выдохом проделать «випарита чакрасану» и расслабиться».

Эту сложнейшую асану Айенгар предлагает фиксировать несколько секунд, но (пункт 6) дыхание во время выдержки остается естественным, хотя и очень затрудненным. Задержки нет, в таком положении она была бы самоубийством.

К чему же мы пришли? Один из наиболее известных в мире учеников Т.Кришнамачарьи, Б.К.С.Айенгар, категорически утверждает: «Не задерживайте дыхание, входя в позу или находясь в ней» (Б.К. С.Айенгар, «Йога дипика», 15, стр. 50).

Единственное, что он делает, совпадая в этом с автором статьи, это синхронизирует дыхание с фазами выполнения асаны. В основном - усложнение формы, все более предельное, поэтапное движение, связанное с выдохом. Но это ясно и так. Без такого подхода в подобные формы и согнуться нельзя без риска для жизни.

Далее Миллер рекомендует контролировать время выдержки асаны по числу дыханий. В этом нет ничего удивительного. Можно применять этот способ, зная величины своего вдоха и выдоха в состоянии покоя.

Но в предельных или даже средних по сложности позах, если сохранить дыхание спокойным, соотношения вдоха и выдоха по сравнению с состоянием покоя не могут сохраняться! Так что в этом плане рекомендации Миллера весьма туманны.

Вторая часть статьи посвящена «виньяса краме». В «кра-ме» движение связано с дыханием в последовательности различных шагов или стадий, позволяя испытать нашу выносливость в движении или нашу способность поддерживать устойчивое и гармоничное дыхание, несмотря на возрастающее сопротивление. Это то, о чем уже говорилось на примере «випарита ша-лабхасаны» Айенгара - естественный ход событий, к которому ничего не прибавить и не убавить, иначе просто не выйдет. Айенгар описал это как конкретную технику, Миллер называет это «виньяса крамой».

Далее интересней: «В зависимости от вариации, которую мы выбираем, наша физическая работа (очевидно, васанах - В.Б) может быть увеличена или уменьшена, добавляя или убирая трудность из задачи поддержания устойчивого, удобного дыхания. Мы можем испытывать себя бесконечно, выбирая многочисленные вариации внутри одной и той же позы, а также изменяя число остановок во время каждого дыхания... Мы можем пожелать добавить разнообразия к нашей обычной практике...»

«Существует разница между позами естественного дыхания и волевыми задержками», - пишет дальше Миллер, и этот факт трудно опровергнуть. Затем он говорит о том, что следует изучить и применить волевую задержку дыхания в асанах сначала без движения, затем в движении, но в любом случае практикующий асаны должен чувствовать себя удобно и устойчиво.

Далее Миллер, излагая «виньяса краму», предлагает нечто, весьма напоминающее практику одной из медитаций Тантры, а именно «аджапа-джапа». Отличие в том, что все это связано с движениями по входу и выходу в асаны, в то время как в Тантре движений тела при циркуляции внимания и энергий нет.

После этого Миллер предлагает выполнить ряд сгибаний вперед с длинными выдохами, сгибаний назад с длинными вдохами и т.д. В результате этих экспериментов мы получим, по утверждению автора, «развитие чувствительности к дыханию», которое «может помочь нам почувствовать большее ощущение Космоса внутри себя».

Резюмируя данную работу, можно отметить основное, а именно: взяв за основу неясность в «Сутре» Патанджали, авторы метода «крамы» развили собственное экспериментальное направление практики асан, совместив их с сознательной регулировкой дыхания, в том числе и с задержками. Обо всем этом у Патанджали нет ни слова.

Кроме того, подобный стиль и направленность работы в асанах активизируют сознание, оставляя его в привычном мо-дусе. Также эти эксперименты не способствуют главной цели практики асан - полному успокоению сознания, что исключает естественный переход к дальнейшим стадиям Раджа-йоги, в частности к самьяме. Подобный стиль работы более близок к регулировке энергий в Кундалини-йоге и навсегда оставляет практикующего в рамках работы с телом, но и не приводя к однозначному управлению энергиями, как это делает Кундалини-йога.

Создатели «Йога-дхарасадханы» пошли в эксперименте еще дальше - они выполняют в асанах задержки дыхания с муд-рами, бандхами и предельным напряжением тела при остановке движения дыхания и формы.

Тот же Миллер приводит сведения из Аюрведы: «Вдох с последующей слабой задержкой возбуждает тело и ум». Что говорить об уровне напряжения тела в «Дхара-садхане»? Если даже слабые задержки на вдохе возбуждают симпатическую часть вегетатики, в практике киевской школы уровень психофизического возбуждения просто громаден. Тут и речи нет о каком-либо успокоении сознания в асанах. Напротив - имеет место бешеная энергетическая и эмоциональная накрутка с последующей резкой разрядкой. Что при этом происходит с психикой, с вегетатикой, с физиологией - не знает никто, как и неизвестно, что будет впоследствии с приверженцами этой практики, которая также именует себя классической йогой. А если тренировка не удалась и напряжение с нервной системы не сброшено полностью? Если оно накапливается? Не говоря уже о том, что заниматься подобной экспериментальной йогой способны только очень молодые и здоровые люди. О гибкости, достигаемой через практику «дхара-садханы», я говорил в других частях этой работы.

Резюмируя, я могу лишь сказать, что ни практики, описанные Миллером и принадлежащие Натхамуни и Кришнама-чарье, ни «Йога-дхарасадхана» не имеют отношения к традиционной Хатха-йоге Патанджали и, очевидно, являются экспериментальными. Первое - исторический эксперимент, второе современный. Следовательно, и авторы методов должны нести личную ответственность за последствия того, что не является выверенным тысячами лет практики и эволюционного развития. При любой регулировке мы остаемся на «поверхности» самих себя - если сознательная воля втянута в «соблюдение» процесса. В этом случае сознание не может быть обесточенным, разряженным до степени, необходимой для достижения ментальной пустотности. С одной стороны, в асанах Хатха-йоги это мешает приблизиться к границе гибкости для обеспечения ее естественного «дрейфа», мобильности, которая является функцией правильного процесса исполнения и промежуточной целью практики тела. С другой стороны, исчезает медитативный компонент сознания, который, являясь условием контакта с границей гибкости, в то же время есть и следствие такого контакта.

В книгах коллектива авторов Бихарской школы йоги (выходивших в свет до 1984 года под руководством Свами Сарасвати) существует фундаментальное понятие, называемое осознанностью в работе с телом и дыханием. Суть осознанности в том, что внимание не жестко, но последовательно и непрерывно сцепляется с каким-либо процессом тела или самого сознания, допустим, с собственными мыслями или дыханием. В работе «Крия и Тантра» даже рекомендуется неотрывно наблюдать за дыхательным процессом в повседневности, постоянно осознавать дыхание. Похоже ли это на буддийскую «випассану» на дыхании? Скорее, нет, потому что процесс непрерывного отслеживания касания воздушного потока точек в ноздрях связывается затем в «випассане» с ментальными установками нарастащей сложности, которые и есть программирование собственной психики в процессе дыхания. При осознании же дыхания в методике Бихарской школы йоги лишь какая-то часть общего потока внимания или его поля «пристегивается» к свободному естественному течению дыхания в ноздрях, без каких-либо попыток его регулировки!

Когда мы неподвижны, рисунок свободного дыхания один, стоим на ногах - другой, идем - третий, бежим - четвертый, и т.д. В пределах любого из естественных дыхательных рисунков при осознании дыхания внимание занято не регулировкой, а лишь обеспечением его свободы и непрерывности, которые в большей или меньшей степени ощущаются по движению воздуха в ноздрях и легкому шуму, возникающему при этом.

Что может дать подобное наблюдение за дыханием в повседневности, а также в практике асан йоги?

Создатели технологий НЛП (нейро-лингвистического программирования) обнаружили законы существования ассоциированных и диссоциированных образов. Ассоциированные - человек перекручивает в уме образное воспоминание бывшей ситуации, при этом заново эмоционально переживая ее. Диссоциированные - человек видит себя переживающим упомянутую ситуацию, в этом случае эмоциональный компонент ситуации исчезает. И если повторить это несколько раз, он уйдет вовсе, независимо от его окраски, отрицательной или положительной.

В первом случае внимание полностью погружено в воспроизводимое переживание, во втором - расщеплено, раздвоено, это и приводит к погашению эмоционального компонента. Эмоции, в отличие от внимания, не способны раздваиваться, и сам факт «разрыва» целостности внимания делает как припоминаемую, так и реально происходящую ситуацию для человека безэмоциональной. В результате использования такого приема уничтожается как отрицательный балласт n-грамм памяти и в значительной степени понижается эмоциональность моментов текущих переживаний. Иными словами, в жизни человек становится намного спокойней, устраняется навязчивость прошлого. И все это лишь благодаря осознанию дыхания или образных воспоминаний.

Я не уверен, что подобная рекомендация пригодна для всех без исключения - осознавайте собственное дыхание в повседневности. Нет способов саморегулировки, которые были бы одинаково хороши и полезны для любого человека, как нет лекарства, исцеляющего все болезни. Но кого-то это может, без сомнения, привести к решению насущных проблем и дать великолепный эффект. Не следует только пытаться распространять подобный прием туда, где ему просто не место - в ситуации повседневности.

Нас прежде всего интересуют результаты использования осознания дыхания в практике асан, а они заслуживают того, чтобы сказать о них подробно. Обращение внимания на дыхание в асанах может быть оправданным, полезным, а иногда -абсолютно необходимым. Можно ли отождествить подобное внимание с методиками Натхамуни или школы «Йога-дхара-сад-ханы»? Безусловно, нет. Любые изменения в йоге базируются на принципе действия недействием. Это значит, что сознательная и волевая регулировки производятся с целью создания условий для переключения работы различных процессов жизнеобеспечения на другие режимы деятельности, не имеющие места в обычных условиях. В результате такого переключения эти новые процессы должны:

- не угнетать, а усиливать, облегчать стандартные режимы жизнедеятельности, повышать устойчивость гомеостаза;

- это может иметь место только в случае естественного, автоматического протекания этих изменившихся паттернов

жизненных функций. Пример - полное дыхание йоги. Здесь мы не изобретаем ничего нового, артефакта нет, дыхание остается дыханием, однако его параметры становятся полностью иными, человек дышит медленнее в 30, 40, 50 раз по сравнению с обычным! И тем не менее нет непрерывного сознательного контроля за дыхательным процессом в новом режиме, дыхание в нем также автоматично! Один из основателей киевской «Дхарасадханы» с горячностью говорил мне в сентябре 1997 года: «Ты посмотри, в йоге вообще все искусственно, в ней нет ничего естественного!»

Позволю себе усомниться. Повторяю, мы можем только создавать условия для переструктурирования формы естественных процессов тела (что резко повышает устойчивость стандартного рисунка параметров, характерных для обычной жизни), вплоть до реверсирования некоторых из них, но воля не управляет этими процессами! Они все равно остаются теми же, естественными, автоматическими, хотя и протекают по-иному в границах совместимости с жизнью и без возникновения дезадаптации. Если я свободно дышу в темпе «одно дыхание в три минуты», то это благотворно сказывается на организме как в процессе такого дыхания, так и в обычной жизни. То есть новый режим усиливает жизнедеятельность вообще, расширяет мои возможности в целом, а также придает стандартному процессу то качество, которого раньше не было. Если же я меняю «жанры» неверно, новые режимы функционирования тела (в том числе и сложность его формы в асанах) требуют слишком больших усилий как для самого переключения, так и для пребывания в них. В этом случае энергетика рано или поздно будет подорвана, жизнедеятельность угнетена. Принцип «слабые воздействия не влияют, умеренные - стимулируют, сильные - угнетают, очень сильные - разрушают» остается незыблемым. А уж говорить о волевом осуществлении процесса, который в любом случае может быть только автоматическим (в противном случае он несовместим с жизнью, бросил следить за дыханием - оно тут же разладилось, и ты умер) - нонсенс! Воля в йоге - переключатель. Если процесс может заново развиться в созданных условиях, им можно управлять, просто мы получаем дополнительный режим и новую область управления им - если он способен развиться! Если нет - никакая воля ничего не сделает.

Есть волевой пневмоторакс одного легкого - количество сердечных сокращений автоматически падает до 20-25 в минуту, меняется вся деятельность сердечно-сосудистой системы. Этим можно пользоваться. Но приказать волей, где, как и чему измениться конкретно - бред. Это, кстати, относится и к гибкости в асанах.

Итак, волевого вмешательства, подобно бутейковскому методу, быть не должно, нет большей ошибки, нежели навязывание человеческой природе в частности и природе вообще измышлений ограниченного человеческого разума. Внимание по отношению к дыханию в асанах может быть представлено только в виде осознанности, то есть наблюдение и при необходимости коррекция с целью устранения дыхательных возмущений. Что это за возмущения и откуда они возникают?

Есть два источника телесного и нервного напряжения в асанах: предельная форма тела и явные физические усилия. Что мы предпринимаем, чтобы избавиться от них? Метод один: глубокая релаксация тела, ума, сознания в целом. Но в предельных формах, в сложных асанах количество непривычных сигналов от суставов, мышц, связок, органов в соответствующие структуры мозга сильно возрастает, что нарушает однородность сознания. Более того, нервная реакция, нервное «эхо» способно создать утечку эмоций в виде появления эмоционального фона напряжений формы.

Осознание дыхания в ноздрях и соблюдение его непринужденности в рамках дыхательного рисунка, продиктованного формой данной асаны, ведет к облегчению ее экспозиции, она легче выдерживается физически, вход и выход становятся плавными и замедленными, что существенно уменьшает вероятность травм. Обычно человеку кажется, что в силовой позе он полностью расслабился, однако стоит обратить внимание на ноздри, как тут же выясняется, что неосознанное торможение дыхания все равно имеет место. Дыхание может быть зажатым, стесненным, ускоренным из-за самой формы тела, но как только вы перенесете внимание на дыхание в ноздрях, оно освободится настолько, насколько это возможно. Неосознанная часть усилия исчезнет. Это особенно заметно в силовых асанах - «стоячие» позы, асаны для пресса, стойки на руках, комбинированные. Стоит перенести внимание и освободить движение воздуха в ноздрях в любой «стоячей» позе, и вы тут же почувствуете, как расслабился живот, тело сделалось устойчивым, и физически стало проще удерживать позу. Как правило, с «отпусканием» дыхания в ноздрях расслабляется или живот, или дополнительно к нему межреберные мышцы, но на самом деле напряжения в теле могут «отпустить» где угодно. В «силовых» асанах осознание дыхания должно быть практически непрерывным.

Как же обстоит дело с позами, где физические усилия должны быть по существу полностью устранены, где идет работа на гибкость, растяжку, увеличение диапазона мобильности суставов? Здесь необходима осознанность дыхания на входе в позу, установление необходимого уровня релаксации. Затем, полностью опустошая сознание, можно лишь время от времени производить «контрольные замеры» - обращать внимание на движение воздуха в ноздрях. Осознание можно вновь восстановить при выходе из позы.

К сказанному о релаксационных позах можно добавить следующее: чтобы лишний раз не «дергать» сознание, следует

(если это получается) установить уровень расслабления в начале выдержки через освобождение дыхания, а не через торможение сознания. Тогда уровень релаксации уже будет интегрирован в состояние и станет самоподдерживающимся. Если это состояние нарушается, значит, время выдержки позы исчерпано. На выходе из асаны во внимание непременно попадет движение, и сохранение дыхания свободным и спокойным придаст этому движению плавность. Сам метод использования внимания, для того чтобы с его помощью, одним только обращением к дыханию в ноздрях, сделать это дыхание свободным, со временем дает возможность «отцепить» нервную поддержку от физических усилий в асанах йоги. Это позволяет достичь совершенства как в самой практике, так и в форме исполняемых поз - дойти до оптимального уровня их индивидуальной сложности. Если этот прием «дорасслабляет» тело, то он не может не влиять и на сознание - не в процессе расслабления, но как результат.

Можно сформулировать так: бессознательное торможение дыхательной экскурсии в позах йоги с выраженным силовым компонентом есть не что иное, как незавершенность в процессе расслабления, когда должен расслабиться тот, кто все возможное расслабил - кроме себя самого.

Осознанность дыхания, как это ни парадоксально звучит, позволяет устранить неосознанный компонент физического и волевого усилия, который во всех остальных случаях выпадает из поля зрения и остается неустранимым. Об этом говорит тот факт, что на протяжении 3-х лет я требовал от изрядного количества практикующих Хатха-йогу людей расслаблять дыхание в асанах, но ни один из них не сумел вникнуть в это требование самостоятельно и сделать надлежащие выводы. Когда же объяснение стало конкретным, как я пишу здесь, эффект применения был мгновенно понят и оказался ошеломляющим. Почему в практической йоге почти невозможно самостоятельно прийти к подобным выводам? Есть вероятность самостоятельно изобрести велосипед, но может не хватить жизни. Отсюда и ценность непосредственной передачи опыта от учителя, пусть он даже не гуру, а только ачарья.

Если принять во внимание, что самопроизвольный и естественный дыхательный процесс - «джапа», то мы имеем все основания предположить, что именно сохранение этой естественности имел в виду Патанджали, говоря о том, что во время нахождения в асане выполняется пранаяма - прекращение движения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В самом деле, при полностью освоенной форме асаны (какой бы сложной она ни была), дыхание приходит к абсолютному успокоению и становится почти не воспринимаемым, исчезает из виду. Позднейшие же комментаторы и практики йоги, от Натхамуни до Кришнамачарьи, ошибочно истолковывали это естественное замирание дыхания как следствие волевой задержки, сознательной регулировки. Это было всего лишь ошибкой, из которой впоследствии выросли целые «школы» и направления.

Свами Сатьянанда в своем знаменитом комментарии к «Йога-сутре» («Четыре главы о свободе», стр. 218-219) отмечает, что Сутра № 49 третьей главы относится только к медитаци-онным асанам. Далее он говорит: «В Хатха-йоге со всей очевидностью заявляется, что в асанах тела контроль дыхания не должен практиковаться». Замечу, что ни один фундаментально практикующий Хатха-йогу учитель, от Кувалаянанды до Айенгара и сто восьмого Свами, не дает рекомендаций по волевой регулировке дыхания в асанах.

Кому какие пранаямы показаны? Существуют три типовых случая величины кровяного давления в малом, легочном круге кровообращения, разделяющих людей на три большие группы. Первая - гипертоники малого круга кровообращения (при этом общее давление крови может быть в норме). В состоянии покоя частота дыхания у них больше 18 в минуту (тест для людей старше 20 лет, детские параметры совершенно другие, от 15 до 20 лет норма - 20 циклов в минуту, у пятилетних - 26). У нормотоников - 16-17 дыхательных циклов в минуту. У гипотоников - 15 и менее. К гипертоникам относятся люди с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, сердечная астма и легочное сердце. Для них показаны только и исключительно гиповентиляционные типы пранаям. Для гипотоников - гипервентиляционные. Для нормотоников - те и другие. Если же нормо-тоник будет делать упор только, допустим, на пранаямы с замедлением дыхания, это может привести к сдвигу кислотнощелочного баланса крови (при больших значениях времени дыхательного цикла). Поэтому здоровые люди обязательно должны практиковать как замедленные, так и убыстренные типы дыхания в качестве взаимодополняющих.

Теперь подбор индивидуальной начальной дыхательной пропорции. Делается это так. Соблюдая все условия, нужно волюнтаристским образом назначить величину вдоха, скажем, 10 секунд. Соответственно, выдох составит 20 секунд. Контрольное количество циклов - 20. И вот я дышу. Сделал эти 20 циклов и не почувствовал ничего особенного, никаких затруднений. Хорошо. На следующий день, в то же время, в том же месте, в той же позе я снова выполняю 20 циклов, с пропорцией, к примеру, 15:30. И чувствую, что где-то к циклу пятнадцатому возникает напряжение. На третий день я выбираю 12:24, одним словом, соль в том, чтобы подобрать такое время вдохавыдоха, когда возможно выполнить 20 циклов «под завязку», чтобы не было ни много, ни мало. Это и будет точка отсчета, печка, от которой следует плясать в освоении полного дыхания.

Вначале можно делать его не каждый день, но не реже, чем раз в два дня. Затем перейти на ежедневную практику - все те же двадцать циклов. И дышать до тех пор, пока не придет автоматизм, не выработается новый стереотип, новый паттерн дыхания. Сколько времени это займет - не знает никто. Может - месяц, может - год. После этого начнет «двигаться» дыхательная пропорция. Одновременно можно начать увеличение количества дыхательных циклов в разовой тренировке - по одному циклу в две недели. Дойти до 40 циклов за один раз. И так дышать дальше. Если все нормально, то пропорция будет расти. Нелинейно, причудливо, с остановками, может быть, даже откатами, которые говорят об ухудшении функционального состояния организма. До каких величин дыхательной пропорции каждый дойдет - не знает даже Господь Бог.

Что же дает человеку, будучи освоенным, полное дыхание йоги?

Сначала о частных эффектах. Когда пропорция вырастет до одного дыхания в две минуты, вы навсегда распрощаетесь с головной болью (если, конечно, она не имеет органического происхождения), бессонницей, простудными заболеваниями, беспокойством, заболеваниями легких и внутренних органов. Механическое воздействие на легочную ткань приводит к тому, что она начинает активно вырабатывать вещества, иммунизирующие организм. Растет жизненная емкость легких, улучшается газообмен, а через него - основной обмен. Повышение содержания углекислоты в крови, тканях, спинномозговой жидкости способствует расширению сосудов, то есть ликвидирует стеноз, конечно, лишь до какой-то степени. Понижается возбудимость, человек становится психологически «непробиваемым». Когда-то, практикуя задержки на выдохе, в качестве эксперимента я довел их без малого до пяти минут. Это было поразительное ощущение. Вот я делаю задержку после выдоха. Через какое-то время приходит желание вдохнуть. В этот момент нужно расслаблять глаза внутри, на самом их дне, отпускать все в теле, в сознании. И наступает мгновение, когда сознание куда-то уходит, ты «проваливаешься», а затем «всплываешь» - и дышать уже не хочется. Минута, вторая, третья, четвертая, пятая... И тут из мертвой тишины тела возникают мерные, набатные удары сердца - пора выходить из задержки.

На фоне таких величин торможения дыхания спокойствие будет просто железным. Ничто не способно вывести человека из себя.

При регулярной практике исчезает одышка. Можно бежать по лестнице хоть на 20 этаж - дыхание почти не сбивается. Мышцы сводит, ноги «не тянут», а дыхание в норме.

Все это частные эффекты, однако, кому что нужно. Полное дыхание весьма успешно справляется с астмой (если нет гормональной зависимости, возникшей при лечении). Возможность подолгу и легко задерживать дыхание делает весьма приятным отдых на море.

Ну, а по большому счету, пранаяма предназначена для последующего успокоения сознания, которое было предварительно достигнуто в асанах. Предельные же величины дыхательных пропорций приносят глубокое успокоение сознания. Когда пропорция переваливает за одно дыхание в три минуты, визуально кажется, что человек лежит словно каменный, дыхание незаметно. Считается, что дыхание в темпе пять минут за один цикл ведет непосредственно к самадхи.

И последнее замечание: пранаяма обеспечивает не управление и регулировку сознания, а в пределе полное его подавление. Настоящая работа с ним начинается уже в самьяме.

ПРАТЬЯХАРА

«Йога-сутра» Патанджали, глава вторая - «О способах осуществления йоги», шлока 54:

«При отсутствии связи со своими объектами органы чувств как бы следуют внутренней форме сознания - это и есть отвлечение».

Вьяса комментирует, что органы чувств прекращают свою работу, когда сознание перестает функционировать. С обычной точки зрения такая остановка происходит либо во сне, либо при потере сознании. На самом деле, говоря о стадии пратьяхары, мы имеет в виду реверсирование восприятия и сенсорную депривацию.

Работая с асанами в Хатха-йоге, мы уже до какой-то степени осуществляем пратьяхару, - отрыв органов чувств от воспринимаемых объектов.

Полная депривация может быть осуществлена естественным или специальным путем. Естественный - это когда, допустим, йог находится в пещере. Специальный-цсогда организуются условия по депривации -тихое место, закрытые глаза, обездвиженность. Запахов нет, либо есть дымок курительных палочек, способствующих расслаблению нервной системы. Вкусовой анализатор также отключен. Начинается какая – либо медитационная практика. Иньми словами, пратьяхара не создается и не практикуется сама до себе. Это есть некий необходимы этап.

Сознание уходит от внешнего мира, внимание переключается на тело, на само содержание сознания, на процессы тела; Таким образом, обычный сенсорный поток заменяется иным материалом, способ восприятия которого также иной. Чем мы воспринимаем внутренние ощущения в теле? Мы чувствуем. В связке с вниманием осязание становится как бы глубинным. Слух ,становится способным улавливать звуки работы органов тела, его процессов. Зрение предоставляет внутренний экран для образов. В определенных состояниях сознания могут сработать обоняние и вкус, но при этом они регистрируют проявления ментального, а не реального мира.

Когда процесс медитации станет достаточно глубоким, то любые воздействия извне окажутся не с состоянии «пробить» торможение восприятия.

Известно, что трансовые состояния возможны как с закрытыми, так и с открытыми глазами. В экспериментах к медитирующему йогу подключали энцефалограф и, регистрируя биотоки мозга, воздействовали на открытые глаза магниевой вспышкой. Энцефалограмма этого не показывала, глаза йога не реагировали на свет. Как это возможно?

Нейрофизиологи около тридцати лет назад в интереснейших исследованиях установили, что мы видим потому, что глазные яблоки «дрожат», причем непрерывно. Частота этих колебаний от 80 до 120 герц. Если движение глаз относительно воспринимаемого объекта остановить, то он исчезает из поля зрения, остается лишь сплошной светло-серый цвет, его назвали «нуль-цветом».

Теперь сопоставим эти данные с одной из психотехник, основанных на базе тантрического метода «Чидакашадхарана» («созерцание внутреннего пространства»). Следует сесть в одну из традиционных медитативных поз - с прямой спиной, в тишине, закрыть глаза, соблюдая все необходимые условия, - и созерцать внутрипсихический экран (подразумевается, что работа по контакту с бессознательным проведена и увенчалась успехом). Наблюдая за плывущими образами в течение достаточно долгого времени, вы заметите, что каждой смене образа соответствует микроскопическое движение глазных яблок. Если через какое-то время вы научитесь замедлять это движение, то течение образов также замедлится. Если вам удастся полностью остановить глаза, образ застынет. И теперь его можно будет созерцать.

Очевидно, глубочайшая мышечная и ментальная релаксация при соответствующем количестве практики дает возможность обеспечить глазам полную физиологическую неподвижность, что при бодрствующем сознании, казалось бы, абсолютно невозможно. Но это - йога. И тогда, если субъект наблюдал какой-то внешний предмет, его образ исчезнет из поля зрения или, может быть, останется видимым в образе мысли об этом предмете. Будет ли йог в этом состоянии видеть «нуль-цвет» или все же в мозгу его запечатляется то, что зрение воспринимало перед полным торможением функции глаз, - неизвестно. Мне не попадались научные данные подобных исследований. Однако различные тексты по медитации утверждают, что у йога в состоянии торможения (нет сомнения, что подобная остановка глаз равносильна полному торможению мыслительной деятельности) все же сохраняется образ воспринятого. Теперь между тем, что он видит, и им самим встать нельзя. Потому что образ видимого - статичный - при «остановленных» глазах находится в его сознании.

При релаксации подобной глубины также не воспринимаются тактильные раздражения, то есть до какого-то рубежа йог может не ощущать тепло или холод поверхностью кожи. Или -не чувствовать вообще ничего, депривация становится абсолютной. Как бы то ни было, пратьяхара осуществляется самим адептом йоги, для того чтобы появилась возможность входа в определенные состояния сознания. А они, в свою очередь, усиливают глубину депривации, ее «качество». Все это теснейшим образом связано с расслаблением тела и может быть осуществлено только на основе овладения расслаблением. Без аномально сильного (в понятиях европейца) расслабления тела и ума, говорит Свами Сатьянанда, йога не может быть осуществлена.

Умение глубоко релаксироваться для йога то же самое, что для математика владение дифференциальным и интегральным исчислением. Если же неумелый йог попытается осуществить депривацию в обычной жизни, то, скорее всего, у него ничего не получится.

В свое время и у нас, и за рубежом проводились опыты по депривации (кстати, Станислав Лем отчасти предвосхитил их результаты описанием «чертовой ванны» в одном из рассказов цикла «Навигатор Пирке»). Результаты их были озадачивающими. Выяснилось, что сознание не может надолго «зависать» в сенсорной пустоте, в вакууме восприятия. Испытатели были людьми западного склада, не имеющими опыта интроспекции. У них не было навыка, который помог бы «услышать» собственное тело, переключить на него сознание и внимание. Если бы для испытуемых это было возможно, то депривация прошла бы «на ура» и без проблем.

На доступном европейцам уровне расслабления и самоуспокоения (двигаться было категорически запрещено, испытатель свободно лежал, плавая в воде такой солености, которая не давала утонуть, глаза закрыты, уши законопачены) человек, сохраняя сознание, сначала «видел» текущий жизненный материал либо не видел ничего особенного, кроме вспышек, мерцаний, световых полей, полос и т.д. Затем образы и мысли начинали менять характер - появлялись воспоминания. Одновременно возникали незнакомые ощущения в теле, которые, усиливаясь, начинали «играть». Это примерно то, что известно по аутогенной тренировке. Может возникнуть чувство потери тела, изменения его формы, уменьшения или разрастания отдельных его частей. Одновременно появлялась иллюзия перемещения в пространстве - полета, вращения и т.п.

Когда инерция процессов бодрствующего сознания иссякает, начинает показывать зубы бессознательное. И вот это способен вынести далеко не каждый, особенно если человек не знает, что происходит. Начинается неуправляемый выброс «активного» материала из вытесненного слоя напряжений. Приходят соответствующие страхи, образы, ощущения, и человек выскакивает, как пробка, на поверхность самого себя. С помутившимся умом, словно с того света. На этом эксперимент заканчивается. Время выдержки определено устойчивостью нервных процессов, характерной для данной личности. В йоге пребывание сознания в сенсорном вакууме без движения никогда не было целью или даже методом начальных этапов медитации. Напротив, привычный поток раздражителей обязательно замещался.

Федор Ипполитович Щербатской пишет следующее:

«Однако... внезапное просветление не приходит без тщательной подготовки. Будущий святой (достигший просветления посредством йоги - В.Б.} проходит длительный курс... тренировки, внимательно изучая все детали соответствующего философского построения; и тогда в момент внезапного озарения то, что он перед этим пытался понять лишь теоретически, возникает перед ним с ясностью жизненной реальности.

В Махаяне перед внутренним взором бодхисаттвы предстает совершенно иная картина, соответствующая теоретическому учению этой религии, нежели в Хинаяне» (Ф.И.Щербатс-кой «Избранные труды», стр. 215).

В данном случае Щербатской говорит о йоге буддизма, но это не имеет никакого значения в рамках нашей темы. Для нас главным является тот факт, что созерцатели создают виртуальную реальность, которая предписана мифологией той религиозной доктрины, которая использует данную технику йоги. И четыре дхьяны являются специфическими этапами динамического развертывания буддийской доктринальной иллюзии.

И далее: «Иллюзия нейтрализуется философским прозрением, но решительный и конечный шаг, который останавливает эмпирическую жизнь навсегда и трансформирует индивида в абсолют, осуществляется йогой» (там же, стр. 256).

Итак, пратьяхара есть этап переключения сознания «на рельсы» иного восприятия. Или создание возможности сознанию «всматриваться» в себя самого. Или обретение умом возможности неограниченного моделирования иллюзорной действительности, как религиозной направленности, так и любого произвольного содержания.

Пратьяхара - «водораздел» между «внешней» (бахиран-га) и «внутренней» (антаранга) частями восьмиступенной Раджа-йоги Патанджали. Немецкий физиолог Дитрих Эберт, изучающий йогу, говорит следующее: «Древнее санскритское слово "пратьяхара" сегодня можно было бы определить как функциональное прерывание афферентных связей. Такое прерывание, по-видимому, является характерной особенностью концентрирующей медитации. Что же касается раскрывающих медитаций (где объект пассивной концентрации либо находится вовне, либо вообще не определяется), то внимание просто повышено и направлено вовне. Наблюдаемый при этом постоянный альфа-ритм, очевидно, связан со стабилизированным изображением на сетчатке» (Д.Эберт «Физиологические аспекты йоги», стр. 103-104).

Как бы то ни было, пратьяхара является специфическим этапом Раджа-йоги, абсолютно необходимым, но почти никогда не предоставленным в «чистом виде». Она воспроизводится каждый раз в каждой конкретной психотехнике, с большим или меньшим акцентом на каком-либо компоненте общего сенсорного потока. Неподвижность тела в асанах или медитации - это блокировка движения и связанного с ним осязания.

Визуализация, все более усугубляющиеся стадии самьямы - это всегда торможение восприятия по зрению и слуху. Любое интровертированное состояние свидетельствует о «наличии» пратьяхары, о том, что она «случилась».

Стадии пратьяхары также могут быть проявлены по-разному. Одно дело, когда вы не чувствуете тела в силу его недвижности, другое - почти полная потеря болевой чувствительности кожи в глубоких трансовых состояниях. Общая полная релаксация тела всегда и однозначно является основой пратьяхары, будь то «чертова ванна» Лема, водная депривация в опытах Джона Лилли или самопогребение индийских йогов.

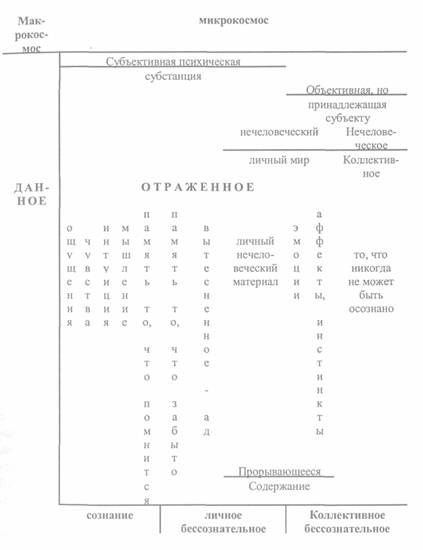

Предлагаемая схема устройства психики человека остается в рамках концепции аналитической психологии, для удобства и наглядности лишь изменен ее вид.

Учитывая, что тело и психика каким-то образом совпадают, нулевая линия является условной гранью, которая отделяет субъекта, представленного индивидуальным миром как частью материи тела, и объектного мира, который, собственно, в психике и отражен.

Слева в схеме - Макрокосмос, организованный в бесконечную цепь проявлений энергии, справа - устройство психической субстанции, которая устроена так, что в ней определенно представлен фрагмент бесконечности, который отразил в себе как историю человеческого рода, так и всего живого на планете Земля.

Структура психики взрослого человека

До какого-то уровня сложности материя тела и мозга идентична любому «куску» материи нашей области Вселенной, то есть «база» проявленного едина для живого и неживого. Затем начинается разница в организации, которая отличает живое вообще или «больше» живое (в нашем понимании) от «больше» неживого. Далее возникают отличительные особенности, характерные для «слоя» млекопитающих, затем - человеческого рода, это четвертый уровень организации материи вообще. Но у человека есть и пятый уровень отличия: Я-созна-ние или самоосознанность, рефлексия, что позволяет ему отличать себя от всего, что не есть он сам - конкретный, единичный носитель мозга.

В конструкции и тела, и психики представлены как филогенез, так и онтогенез. Типичные искажения процесса развертывания единичной модификации человеческого рода от момента зачатия до завершения изменений физической формы и психической целостности ЭГО-сознания представлены как в теле, так и в психике.

Есть множество видов физического и психического недоразвития. Может быть сознание, но не случиться возникновения самоосознанности. Тот слой психики, который лежит за пределами истории личности в рамках онтогенеза, является в большей степени принадлежащим филогенетическому, Юнг называет его архетипическим, коллективным бессознательным.

Следует уточнить терминологию. В дальнейшем, говоря «сознание», я подразумеваю самоосознающую личность с ее историей, представленной в индивидуальном бессознательном. Все инстинктивное и архетипическое является фундаментом, из которого вырастает Я-сознание - это внеличное бессознательное. Когда система координат - «Эго» - разрушена, у субъекта отсутствует самоосознанность, действия его теряют человеческий характер и упорядоченность. Пространство психики, обычно заполненное Я-сознанием, загромождается обломками человеческого (если оно было) и проявлениями полуживотной, получеловеческой архаики.

В случаях, когда «масса» сознания недостаточна для адекватного отражения техногенного социума, степень диссоциации между сознанием и бессознательным менее выражена. Как отмечал К.Г.Юнг, в этом смысле человек похож на комплексное число в математике, с той лишь разницей, что мнимая часть -это Эго-сознание. Ее может просто не быть. Тогда мы имеем тело и сознание, но не личность.

Йога может быть применима только в случае, когда Эго-сознание достаточно развито и адаптация к действительности произошла, хотя по разным причинам возникли ее нарушения. Только когда человек адаптирован к социуму, возможно направление познавательной активности Я-сознания в глубину собственной психики индивидуума, иными словами, самая совершенная адаптация только ко внешнему всегда является неполной. Как в доступных ей пределах личность действует во внешнем (по отношению к телу) мире, приспосабливаясь к нему, так с какого-то момента времени возникает (не у всех) острая необходимость сознания познать внутренний мир собственной психики, лишь незначительной, но активной частью которого оно является.

Если путь внутрь себя сознанием (уже без участия тела) будет проделан успешно, то адаптация будет полной, личность - завершенной, достигшей целостности.

Собственно говоря, приспособление человека и ко внешнему, и ко внутреннему миру идет всю жизнь, и с какого-то времени (абсолютно индивидуального) - одновременно. Если личная история развития протекала без особых осложнений, то в зрелом возрасте восприятие человеком внешнего и внутреннего становится до какой-то степени стереотипным. Если нет особенностей внутреннего склада и адаптация ко внешнему удовлетворительная, то при среднем уровне интеллекта человек, как правило, спокойно плывет по течению, не обременяясь задачей самопознания. В подавляющем большинстве случаев именно так и происходит, люди мирно проводят и оканчивают свое существование в вольере относительного психологического благополучия. Но эта благополучная прослойка

неуклонно уменьшается, так как нерешенные человечеством проблемы затрагивают бытие все более широких человеческих масс.

Масштабы одной из этих проблем, которая была отмечена еще К.Г.Юнгом, непрерывно растут. Юнг писал о беспрецедентной угрозе существованию цивилизации со стороны бодрствующего сознания. Как это понимать? Видимо, здесь речь идет о том, что внеприродный путь развития цивилизации вступил в противоречие с поведением отдельной личности, которая не знает и не желает знать ни направления этого пути, ни его издержек, вызванных поведением каждого.

Кроме потребностей, обеспечивающих выживание, у человечества в XX веке особенно проявилось стремление к повышению комфортности личного существования путем удовлетворения желаний. В то же время ясно, что без понимания своей ничтожности как обратной стороны человеческого величия ничего хорошего не получается. Техногенная цивилизация, создав второй, неприродный мир, дала человеку возможность выйти слишком далеко за рамки как необходимости, так и элементарного здравого смысла.

Человек подавил все формы жизни на земле, при все более увеличивающихся возможностях извращенные цивилизованностью инстинкты сделали количество его желаний совершенно безумным. Результатом их удовлетворения стало непрерывное появление новых. Взбесившееся животное, именуемое человеком, ведет себя самоубийственным образом. С одной стороны, оно уничтожает все живое на Земле, называя это неизбежными издержками своего развития. С другой, отвлекаясь на время от этого деструктивного процесса (в который, кстати, втянуты все без исключения, кто пользуется «плодами» цивилизации, потому что ради рождения единицы какого-либо товара уничтожается не только сегодняшнее живое, но и то, что было живым миллионы лет назад, например - нефть), человек пытается найти смысл жизни. Но, наверное, обретение частного смысла есть не что иное, как поиск такой формы самооправдания, которая позволяла бы сделать укоры совести минимальными, а также дала бы возможность не думать дальше, потому что, во-первых, - «что я один могу?», во-вторых -«на наш век всего как-нибудь хватит», а в-третьих - «это тяжелая работа».

К сожалению, поскольку индивидуальное сознание может «вместить в себя весь мир», то, не имея никаких ограничений, оно желает весь его и присвоить.

Поскольку один в поле не воин, то создаются группы индивидов, которые в силу личных особенностей и способностей объединяются в союзы, корпорации, шайки, банды и т.д. Цель их одна: захватить и удержать как можно больше земли, природы и того, что создано другими людьми сегодня или в прошлом.

Во все это - в «тихую» или «громкую» войну всех против всех - прямо или косвенно втянуты огромные массы людей. Которые в свою очередь и на своем уровне - глядя на тех, кто успел больше, - стараются урвать свою долю комфорта, и как можно большую.

Неимоверное количество желаний и путей их осуществления неминуемо сталкиваются в едином поле социума. Поскольку смыслового разрешения этому найти нельзя, то удовлетворение одних материальных желаний только порождает другие. Сопротивление всех и каждого аналогичным претензиям окружающих регулируется законами, которые, будучи жесткой системой, постоянно нарушаются.

Государства заинтересованы в разобщении людей через обеспечение или достаточного уровня благосостояния, или атмосферы страха. Коллективное существование в социуме породило человека. Обеспечение же коммуникации без непосредственного контакта уничтожает эволюционные формы взаимодействия людей, в результате чего социум выталкивает человека в одиночество.

Комфорт и страх равно разъединяют людей. Но самое поразительное, что именно разобщение через достаток ведет к одиночеству, а уже оно - к страху.

Подобный ход событий требует от человека максимальной в овлеченности во внешние по отношению к телу процессы и ведет к полной выработке личной психической и нервной энергии. Постепенно непрерывная деятельность в состоянии бодрствования сделала спектр сознания жестким, «обрезав» все обертоны и полутона, связывающие сознание с его основой - бессознательным. Сознание оказалось полностью втянутым во второй, неприродный, созданный человеком мир, в искусственную реальность, которая развивается по собственным законам. И эти законы не совпадают с требованиями самой природы человека. У тела есть свои законы, ему иногда просто необходимо быть животной частью природы. То же самое можно сказать об архаичной части психики - иногда сознание нуждается в преобладании инстинктов.

Но вторая действительность считает себя главной. Она подчинила себе окружающую человека природу и желает, чтобы и внутренняя природа проявляла себя только по звонку, свистку или соизволению сознания. Которое считает - исходя из реальности второй природы - проявления первой допустимыми или нет. Поскольку сознание оперирует искусственной реальностью, то самой природой человека, его тела, сознания и психики занимаются специальные отрасли науки и люди, для которых изучение человека также стало абстракцией. Потому что они изучают не себя, как это делали древнеиндийские риши, а человека вообще, с помощью приборов, которых нет в природе.

В итоге та часть бессознательного, которая находится вне индивидуального человеческого и за пределами человеческого вообще, лишена единственного контакта с бодрствующим сознанием. Инстинкты, пробивающиеся в сознание, либо полностью блокируются, либо извращаются желаниями до такой степени, что их удовлетворение приобретает разрушительный характер и для субъекта, и для его окружения.

Поскольку большинство желаний среднего человека не могут быть реализованы просто потому, что все не могут иметь всё, и количество захвативших громадные блага и возможности ограничено, то всё недостигнутое со всеми перенапряжениями, разочарованиями, ударами судьбы, все то, с чем сознание не в силах примириться, вытесняется в личное бессознательное и становится там активным, но скрытым от сознания слоем содержаний, который мешает эффективной адаптации к окружающему. В результате этого дисбаланса подавляющая масса людей в промышленно развитых странах неуравновешенна психически. С одной стороны, общество бесконечно порождает и развивает желания, с другой - не дает и не может дать возможности их неограниченного удовлетворения. Мало того, что человек потерял контакт с собственной природой «в лице» архетипического бессознательного, он утратил возможность полноценной адаптации сознания ко внешнему миру, поскольку цели, провоцируемые обществом, нереальны, но вызывают поток желаний и напрасного поиска путей их удовлетворения. Тотальное перенапряжение психики ведет к неконтролируемому росту агрессивности, отклоняющегося поведения, немотивированных преступлений, алкоголизма и наркомании. Все это извращенные способы достижения внутренней уравновешенности, вернее, ее иллюзии.

Если к фронту «внешнему» прибавляется фронт «внутренний», тогда крах душевного благополучия человека - лишь вопрос времени. Осознание необходимости договориться с тем, «который во мне сидит», проходит через мучения - неврозы, психозы, различные стадии диссоциации личности.

Если контакт с бессознательным - личным и внеличным - не налаживается, и гипертрофированное сознание «гнет свое», рано или поздно наступают расстройства психосоматики, которые в дальнейшем становятся конкретными заболеваниями. Иными словами, к заболеваниям наследственным и имеющим экзогенные причины в наше время присоединяется громадная группа расстройств, вызванных причинами внутренними. Многие заболевания имеют комбинированное происхождение. Только договорившись с собственным бессознательным, человек приобретает целостность восприятия и адекватного отражения внешнего мира. При этом происходит переоценка ценностей, личность начинает осознавать свои истинные масштабы и границы.

Путь самопознания с помощью религиозной веры в сегодняшних условиях труден, а как средство успокоения души религия сегодня вообще не работает. За сотни лет развития техногенной цивилизации человек Запада утратил глубинную связь с бессознательным путем переживания религиозных символов. Без полной вовлеченности в религию нет никакого психотерапевтического эффекта, а формальное соблюдение обрядов так же не способно исцелить душу, как небрежный уход за зубами -предохранить от кариеса.

Поэтому произошел двоякий сдвиг в общественном и личностном сознании людей западного образца развития. С одной стороны, при бессилии религий возникают различные методы достижения внутреннего равновесия и целостности, от Фрейда до Грофа «со товарищи». Некоторые из этих способов предлагаются взамен традиционных религий, что, естественно, вызывает активное противодействие Церкви.

С другой - все большее количество людей обращается к психотехникам Востока, в частности - к йоге, «живучесть» и эффективность которой доказывают многие тысячи лет ее существования и развития. Это также не нравится Церкви в борьбе за души людей и содержимое их кошелька. Церковь, как и коммунистическое государство, всегда будет против йоги, так как она представляет собой путь обретения душевного равновесия без посредников. При социализме, коллективной ориентации масс на эфемерную цель государство не могло позволить инакомыслия, которое ставило под угрозу его существование. Церковь не может поступиться монополией на достижение другой эфемерной цели - Царства Божьего. Поэтому за доступ к Богу надо платить посредникам. Хотя точно известно, что «Царство Божие внутри нас есть», Церковь категорически против индивидуального пути к этому царству. «Душа не чувствует жажды Бога, только если она страшно больна», - вещает дьякон Кураев, бывший борец за атеизм в тоталитарном Советском Союзе. Он беспощадно разоблачает «Живую этику» Рерихов, попутно оплевывая йогу, возникшую за десятки столетий до появления христианства. Как же вообще существовали «страшно больные души» до появления Церкви и как они существуют там, куда ее влияние не распространяется? Но ведь существуют же! Правда, под опекой других религий, которые тоже твердят, что они - единственно верный путь. И поскольку не может существовать одновременно несколько «единственных» истин и путей, то или единственной истины нет вообще, или, если она есть, путь к ней инвариантен. То есть религии просто взаимозаменимы, и в силу этого - вторичны. С таким же успехом, как несут пожертвования и платят служителям Церкви за посредничество в общении с Богом, каждый занимающийся йогой может жертвовать самому себе.

Кураев, вполне справедливо изничтожая Рерихов, покусившихся на прерогативы Церкви, констатирует их дьявольское самомнение. Например, буддийские тексты в основном начинаются так: «Буддизм предполагает, что...», а тексты Агни-йоги: «Мы знаем, что...» Сам же диакон выражается даже конкретнее Рерихов: «Христианство знает мир, знает отличие Творца от мира и знает его безмерность. Христианство знает и ощущает, что мир пронизан Божеством» (А.Кураев «Сатанизм для интеллигенции», т.1, стр. 171).

Христианство, по словам диакона, все это «знает». Имея двойной опыт - атеиста и богоборца, - Андрей Кураев строит мысль витиевато, не утверждая в лоб, что остальные, не христиане, не знают и не понимают ничего. Кураев говорит: «Христиане не ставят задачу выведения новой расы людей...» (тамже, т. 1, стр. 366) - в отличие от теософов. Ясно, что не ставят, но зато их цель - в интерпретации Кураева - сохранить христианскую Церковь на все времена. Дать ей вечную жизнь - и все тут! Мало ли, что ее когда-то не было! Если возникла - пусть будет вечно, ни больше, ни меньше.

Итак, с точки зрения обеспечения равновесия «христианская цивилизация оказалась удручающе пустой», как заметил К.Г.Юнг. Путь Иисусовой молитвы есть уход от мира, да и само живое искусство, видимо, утеряно.

Люди разные - этот тезис не вызывает сомнения. Степень

целостности психики, которой обладает человек от рождения, является в чем-то лишь ему присущей. Иногда конструкция психики и ее параметры таковы, что человек за всю свою сознательную жизнь не потеряет изначально присущей ему равновесности, и ему никогда не придется задуматься о «внутреннем путешествии». Он либо способен жить без интеграции сознания с бессознательным, либо целостен от рождения.

Для некоторых подобное путешествие превращается в самоцель.

Как бы то ни было, во все времена встречались люди, вынужденные заниматься самопознанием, склонные к этому, интересующиеся этим.

Но что может «увидеть» сознание, расширяя свои границы, погружаясь вглубь айсберга, верхушкой которого оно является? «Пройдя» личный материал, включив в себя все, что может быть познано, сознание способно соприкоснуться с собятвенной основой и пережить целостность, неотличимость себя от Единого. Это ощущение настолько потрясает, что не может быть интерпретировано человеком иначе, чем прикосновение к окончательной истине. Истина проста: все живое и неживое, кажущееся отдельным, есть формы проявления единой материи, ее модификации. Если человек возьмет песчинку или часть себя, скажем, кусочек ногтя или ткани мозга, и рассмотрит ее в электронный микроскоп, то на каком-то уровне различие между живым и неживым исчезнет.

«Тат твам аси» - «ты есть то». Атман (отдельное) есть Брахман (всеобщее). Физики углубились в материю, которая не была их собственным телом, и увидели единство Сущего. Йоги и мистики, путешественники внутрь собственной психики, это единство пережили. И сегодня стало ясным, что два вида познания научное и мистическое - дополнили друг друга, привели к целостному пониманию единства. Физики, изучив в экспериментах уровни организации материи, «уперлись» в пустоту, названную ими «динамическим вакуумом», который является формой существования энергии или состоянием «смешения» всех непроявленных форм материи.

Мистики в своих переживаниях и откровениях наткнулись на определенную структуру уровня единства, уловили ту размытую грань, где индивидуальное срастается со всеобщим, принадлежащим материи рода человеческого. Это всеобщее получило название Бога, причем частному случаю переживания единства придали универсальный характер. Когда встреча с Единым была пережита человеком в его теле и психике, было бы естественным предположить, что Бог - это единое человеческое. Но разум приписал познанному им в переживании единому статус всеобщности, распространив божественное происхождение на все существующие формы материи, известные человеку.

Еще алхимики заявляли, что субстанция, которая таит божественный секрет, находится повсюду, включая человеческое тело. Ее можно искать и найти в любом месте, даже в самой омерзительной грязи.

Интерпретация прикосновений к единому привела в рамках отдельных культур к возникновению различных религиозных систем. Нередко основателями религий являлись личности, соприкосновение которых с бессознательным было экстраординарным.

Иногда внутреннее путешествие бывает вынужденным, но результаты - блестящими, как это произошло с К.Г.Юнгом. Вся психотерапия является попыткой приспособить человека к его бессознательному, а также заменой воздействия религий, которые в прошлом выполняли аналогичную роль, которая еще раньше осуществлялась мистериями и языческими обрядами.

С точки зрения логики и здравого смысла, для человека знания все религии равно бесплодны, поскольку «переживательная» часть давно «отсечена», а догматическое умствование и механистичность ритуалов оставляют человека на поверхности самого себя. Ницше сказал об этом так: «Бог умер». Энергия жизни и эмоций человека целиком уходит на борьбу всех против всех во внешнем мире.

Чем более односторонним является сознание человека, тем менее он способен понять истинные причины своих действий, тем сильнее человек «ушибается» о ненужную и вредную для себя самого часть результатов своей гонки за желаниями. Свободы надо достигать не от желаний, а от их бессмысленного генерирования. Различение необходимого и возможного появляется, когда личность обретает целостность. «Свободный человек не делает ошибок», он видит не факты, а законы, за ними стоящие. М.К.Мамардашвили отмечал: «Людям часто приходится действовать в ситуациях, когда уже поздно. И по отношению к этим ситуациям есть только одна свобода: свобода знания закона и свобода не ставить себя в такие ситуации, когда уже поздно».

СТРУКТУРА ПСИХИКИ

Мы познаем мир органами чувств, и первым видом восприятия являются, безусловно, ощущения. Они говорят нам, что есть «нечто», оно воспринято. Ощущения - одна из функций сознания.

Поскольку решающую роль в восприятии во многих жизненных ситуациях играет бессознательное, то, уже успев воспринять, но не успев понять что, мы уже как-то относимся к воспринятому, оно окрашено это вторая функция сознания.

Опять же бессознательное может окрасить акт, восприятия интуицией, когда, не успев ничего обдумать,мы уже знаем,

что означает воспринятое и какое оно имеет для нас значение.

Интуиция - третья функция сознания.

И четвертая, самая медленая, - мышление.

Функции сознания организованы таким образом, что представляют две пары оппозиций: - " мышление - чувство" и «ощущение -интуиция». Почти всегда у человека одна из функций является ведущей, основным способом взаимодействия с миром. Учитывая разделенность людей на две большие группы "экстра" и «интровертов», мы имеем для приблизительной оценки восемь типов личности.

Далее по схеме мы видим, что существует оперативная память, являющаяся общим компонентом сознания и личного бессознательного, а также память склад, содержимым которого сознание оперировать не в состоянии, так как не имеет к нему Доступа. Первые пять условных «слоев» сознания имеют организующее начало - «Эго». Это устойчивая система координат. Я-сознание стоит в центре этого сложного психокомплекса, который отличается самоосознанностью. В «Эго» входит ощущение своего тела, своего существования, данные памяти и внимание, которое является оперативной, управляемой «Эго» частью сознания, способной концентрировать или рассеивать энергию восприятия. Первые пять слоев представляют сознание.

Затем начинается область личного бессознательного, которая скрывает в себе большую часть сознательно воспринятого в течение всей жизни материала - кладовая памяти.

Следующий слой личного бессознательного - вытесненное. В нем содержится теневая часть нашего Я-сознания, все содержания, реальность которых сознание принять не в состоянии, а также напряжения, связанные с вытесненным.

Исследования нейрофизиологов, начиная с Дельгадо, показали, что мозг «пишет» все, что находится в пределах восприятия органов чувств. Но этот фиксируемый поток информации разделен на две неравноценные части. Воспринимаемое сознанием составляет примерно тысячную часть всего, что фиксируется мозгом неосознанно.

Очевидно, этот личный материал, который «записывается» бессознательно, является в какой-то степени эмоционально нейтральным, поскольку сознание на его восприятии не останавливается, выбирая наиболее важное. Обширный слой этого материала расположен в пределах личного бессознательного, но его содержание никогда не может быть осознано, так как оно не структурировано по законам сознания. Собственно, этот материал воспринят органами чувств человека, но не является человеческим, так как миновал структуру сознания.

Более глубоко расположены эмоции и инстинкты, вырастающие из коллективного бессознательного. Они вторгаются оттуда в сознание, отвечая констелляциям внешних воздействий. Юнг считает, что именно этот слой доставляет «материал» для неврозов и психозов. Добавлю - эмоциональный материал, так как слой вытесненного находится значительно ближе к «поверхности» сознания.

И затем мы видим на схеме слой архетипического, коллективного бессознательного. При определенных комбинациях внешних воздействий или внутренних состояний, связанных с напряженными «отношениями» между сознанием и бессознательным, архетипическое также способно прорываться в сознание, в виде образов и процессов, разворачивающихся в теле. Обычно это случается при возникновении угрозы существованию тела или Я-сознания.

Любые проявления человеческого базируются на архетипическом, подобно инстинктивным реакциям и формам поведения, основанным на принадлежности его к животной матеэии. Можно говорить об архетипе как о матрице, согласно которой развертывается и затем функционирует человеческое существо. Килман (1937) так говорит об архетипах: «Кристаллическая решетка определяет спектр возможных форм; окружающая среда вызывает какие-то из этих возможностей к реализации». То есть архетипическое - это универсально реагирующая среда бессознательного, в которой запечатлен суммарный опыт развития материи мозга и сумма всех безусловных человеческих реакций. Нечто вроде «абсолютного отражателя» высшего ранга. Когда сознание каким-либо образом с ним сталкивается, то такое взаимодействие (кто бы ни был его инициатором - сознание или само архетипическое бессознательное) в любом случае имеет для личности характер откровения. Или, как говорит Юнг, такие переживания обладают нуминозностью.

Может быть, единая подоснова проявляет себя лишь такой «надстройке», которая способна к такому контакту - с точки зрения его преобразования в некий творческий импульс либо нестандартное поведение. Это можно назвать неким признаком - когда бессознательное само «выбирает» способ контакта. Все, получившие контакт, ведут себя не так, как стандартизированная, усредненная масса. Контактеры вносят нечто новое в мир человеческого, они есть отклонение, они словно получают новые степени свободы и энергию для их использования.

Можно провести параллели между динамическим вакуумом и архетипическим бессознательным. Одно во всем и все в одном. Архетипическое есть вакуум, производящий миллиарды модификаций человеческих сознаний примерно одного «класса». А вакуум Большого космоса производит неизвестное нам количество кластеров материи из недифференцируемой всеобщей энергии. Заметим, что в основе обоих вакуумов, потенциальных сетей или полей лежит именно энергия. В случае человека - претерпевшая сложнейшую трансформацию от обычных физических ее видов к энергии психики и мысли.

В схеме сознания, которой оперирует аналитическая психология, представлены еще две психические структуры -это «маска» и «образ души». Это не что иное, как два демпфера, защищающие сознание от прямого контакта с внешним и внутренним.

«Маска» - система привычных реакций, рисунок реагирования личности на окружающее, проявленный телесно - тон, мимика, подбор словесных клише, манеры действий и т.д. Это реализованная конкретно форма адаптации, индивидуальная, как сама личность. При постоянном контакте с внешним миром «маска» - рабочий орган, от ее совершенства зависит свобода и эффективность контактов с социумом. Отсутствие же эластичности «маски», ее застывание, неизменность говорят или об исключительной силе личности, ресурсы которой позволяют ей «пробивать» мир, оставаясь собой, или об исключительной слабости и потере умения приспосабливаться. Последнее вызывает постоянное психическое напряжение с тенденцией к накоплению и обычно кончается катастрофой.

Также представляет интерес «образ души» — тыловое прикрытие сознания. Это нечто гораздо более туманное и расплывчатое, чем «маска», что-то вроде смутного представления о собственных глубинах и о том, как они себя «ведут». Знание, например, о том, как приходят эмоции и «накрывают» тебя и что надо делать, чтобы как-то с этим справиться. Или смутное предчувствие, что вот этого делать не надо - так «говорит» что-то внутри. То есть у личности вырабатываются какие-то способы общения с проявлениями непонятного и невидимого в себе.

Вообще сознание, если взглянуть попристальней, странная штука. Эта конструкция призвана своими действиями сохранить жизнь телу и продлить род - нечто вроде универсального преобразователя между бесконечностью внешнего и беспредельностью внутреннего. Воспринятое им «снаружи» частично отражается в действиях личности, отчасти же «проваливается» в невостребованную «соединительную ткань» психики, ничейный слой зафиксированного внеличным восприятием. Как он связан с остальным, имеет ли какоето влияние на психические события - неясно.

Но гораздо важнее обратное преломление сознанием той энергии, которая поступает в него из глубин общечеловеческой, но в то же время нечеловеческой и дочеловеческой психики. Все животные инстинкты и побуждения, принадлежащие только и исключительно телу, все укорененные в нем реакции, проходя через личное бессознательное и фильтр сознания, становятся специфическими человеческими чертами, свойствами, способностями, качествами. Порой в экстремальных ситуациях материя через бессознательные каналы нервных связей «перехватывает» управление, опережая разум. Иногда материя спасается ценой распада Я-сознания.

Если сознание обладает какой-то достаточной завершенностью, оптимальной конфигурацией, оно способно успешно адаптироваться и к внешнему миру, и к глубинам психики. Дефекты структуры сознания, ее неполноценность ведут к тому, что, с одной стороны, субъект не в состоянии удовлетворительно отражать не только внешнее, но и то, что бессознательное посылает ему из глубин собственной психики - оно также преломляется уродливо. Когда слой сознания минимален, то оно не в состоянии отразить внешнее, и в то же время животные импульсы изнутри не приобретают человеческой «окраски».

С другой стороны, сознание может обладать феноменальной «наружной» мощью, «хваткой» к пониманию и познанию закономерностей, частных свойств и законов - это ученые, философы и универсальные гении. Когда сознание личности обладает способностями выражения импульсов, воспринимаемых изнутри, - мы имеем гениев искусства. Когда сознание обладает феноменальной способностью восприятия внутреннего - мы видим пророков, основателей религий, великих мистиков, магов и чудотворцев.

Когда сознание искажено непомерным количеством желаний, подавлено ими, то энергия бессознательного усиливает отклонения, девиации и пороки - это вырождение. Со внешним миром, по крайней мере, человек стандартно имеет дело от рождения, что дает ему опыт и навыки адаптации. Худобедно любой, кто жив, уже как-то адаптирован - есть свой опыт. Когда же начинает проявлять себя бессознательное и человек вдруг оказывается перед необходимостью иметь с ним дело, то каждый его шаг внутрь, за пределы скудного опыта «образа собственной души» - это прогулка по минному полю. Конечно, у каждого есть ноги, но надо еще научиться там ходить, узнать законы этой реальСАМЬЯМА

В «Таттва-Вайшаради» у Вачаспати Мишры (IXвек) сказано:

«Самьяма есть совокупность методов работы с сознанием, включающая концентрацию (дхарана -В.Б), дхьяну (созерцание - В.Б.) и сосредоточение (самадхи - В.Б). Эти три суть средства реализации паранормальных способностей...» («Йога-Сутра», 231, 1.1).

Самьяма включает в себя три последних ступени Раджа-йоги Патанджали и является «внутренним средством» пощдже-ния Истины, Антаранга-йогой.

Итак, шестая ступень Раджа-йоги или первый этап самьямы - Дхарана, или концентрация.

«Концентрация есть фиксация сознания на определенном месте» («Йога-Сутра», 147, 1)

«Когда тело закалено асанами, а ум очищен огнем пранаямы, чувства обузданы пратьяхарой, садхака достигает шестой ступени... Здесь он сосредотачивается целиком на одном объекте или задаче,в которую полностью погружен Чтобы достичь этого состояния, ум должен быть успокоен» (Б.К. Айенгар "Прояснение Йоги", стр. 41)

"Дхарана - фиксирование ума (читты) на определенной точке" (Радхакришна "Индийская философия", т. 2, стр.315).

Один из основателей махаянской школы «йогачаров» («виджиянавада» - буквально «учение йоги») Асанга (IV век н.э.): «Что такое внимание или концентрация? Это способность удержания сознания на определенном объекте, так, чтобы оно не отклонялось в сторону».