15. «Вирасана» - «поза героя» (рис. 13).

Рис. 13. Вирасана

Противопоказания для длительной фиксации этой позы -варикозное расширение вен на ногах, особенно нижней их части. В этом случае максимальное время выдержки не более 40 секунд, но можно сделать два-три повторения.

Спина в «Вирасане» должна быть полностью выпрямленной, как на участке крестца до начала ребер, так и в шейнолопаточном отделе. Грудная клетка полностью развернута.

Раньше уже шла речь о том, что в любой классически исполненной асане возникает состояние сознания предмедитативое, промежуточное между сном и бодрствованием, напоминающее «Шавасану» (конечно, в основном это касается поз на растяжку, сгибание, работу суставов). «Вирасана» весьма показательна в отношении осанки, прямизны позвоночника. Если суставы голеностопа и коленей позволяют вам находиться в этой позе достаточно долгое время, то к исходу восьмойдесятой минуты - если положение позвоночника неверное - возникают одышка и сердцебиение. Если с осанкой все в порядке, но позвоночник под наклоном, хотя и прямой, расслабившись, вы начнете «клевать», падая вперед или назад.

Если голеностопы не растянуты, то следует какое-то время просто сидеть на пятках. С ощущениями тут следующая картина. Как бы вы сразу ни могли сесть - на пятки или на пол между раздвинутыми стопами, - нужно глядеть на ощущения. Если они есть - не важно где и не важно как, исключая неприятные и боль, - следует выпрямить спину и расслабиться так, чтобы все ощущения исчезли, растаяли, чтобы не осталось ничего, - пустотность и удобство пребывания в позе. Затем, когда из этой пустоты начнет проявляться нечто - все равно где, - следует, опираясь руками о пол, медленно снять нагрузку с ног и выйти из позы. Затем вытянуть ноги вперед и расслабить их. Если ощущения не уходят, но и не усиливаются, можно сидеть в «Вирасане» до тех пор, пока вы не заметите усиление интенсивности ощущений или тот факт, что они становятся неприятными. Если колени или голеностопы совсем плохи, то следует подложить под «пятую точку» пару-тройку книг или не слишком мягкую подушку. Идея остается той же: принимать допустимую на сегодня форму позы с минимальными ощущениями, которые затем на какое-то время уходят в результате сознательной релаксации тела и сознания.

Ступни должны в этой позе располагаться так, чтобы голеностопы никуда не поворачивались ни внутрь, ни наружу, -и стопа должна быть подобно стоящей на ребре ладони.

Тем, кто вообще не может сесть даже на пятки, следует делать «Ардха Вирасана», то есть половину позы, с одной ногой, выпрямленной вперед. Если сидеть в «Вирасане» достаточно долго (конечно, без неприятных ощущений в пустотности и «Шавасане»), то возникают любопытные ощущения и эффекты. Скажем, после десяти и более минут возникают движения в теле, ты куда-то еще проседаешь - в бедрах, в коленях, - хотя, кажется, двигаться уже некуда.

А если выдерживать позу еще дольше... Частный эффект воздействия «Вирасаны» с временной выдержкой порядка 20-25 минут подряд (без какого-либо напряжения и без неприятных ощущений) заключается в том, что это снимает головную боль, от которой не в состоянии избавить никакие лекарства. Это функциональные, но достаточно злокачественные головные боли, типа мигреней, они могут быть и кластерными, пучковыми. Повидимому, их происхождение связано с сосудистой системой мозга. Возникновение эффекта таково: при долгой выдержке позы кровоток в нижней части ног ограничивается. Возникает застой крови, который длится и постепенно нарастает. Поскольку кровообращение полностью не прекращено, то застойная, бедная кислородом кровь попадает в кровяное русло и доходит до хеморецепторов мозга, которые «дают команду» на выброс сосудорасширяющих веществ в кровь для ликвидации возникшего на периферии острого стеноза (сужение сосудов). И головная боль исчезает. Вообще, время выдержки, как я уже говорил, это громадный коэффициент усиления эффекта асан йоги, пренебрегать которым нельзя. Мне известны два ярко выраженных случая потери контроля времени в асанах, с далеко идущими последствиями, вернее три. Однажды женщина, назовем ее И., обнаружила у себя предгриппозное состояние и температуру 37,2°С. Она огорчилась, поскольку при температуре тела выше 37°С асаны практиковать нельзя. С горя она решила посидеть в «Вирасане» подольше, хотя бы хорошо расслабиться, забыв о щекотании в носу и царапании в горле. Отмечу, что И. отличалась высокой природной гибкостью суставов, которая, собственно, граничила с гипермобильностью. Она удобно села в «Вирасану», расслабилась и «выключилась». Очнувшись через полчаса с лишком, она с удивлением обнаружила, что температура и все симптомы простуды исчезли.

Мой знакомый однажды аналогичным образом заснул в «Пад-масане», правда, он был в нормальном самочувствии. Проснувшись почти через час, он был сильно озадачен начавшейся сердечной аритмией, которая затем не отпускала его целый месяц.

Маньяк йоги из города Озерска, о котором я уже упоминал, по два часа и больше в сутки стоял на голове, в результате чего получил микроинсульт и начал заикаться. Он просто стоял на голове столько, сколько ему хотелось.

Резюме будет таким: в практике йоги необходимо думать, анализировать, а не действовать тупо, на основании голой логики или желаний.

Еще замечание: тем, кому мешают нормально сесть в «Вирасану» мышцы икр, следует взять их руками и отвести в стороны, наружу, с тем чтобы потом сесть на пол.

Эта поза дает великолепную растяжку голеностопам, устраняет (в совокупности со «стоячими» асанами) хронические подвывихи, исключая возможность дальнейших травм, спровоцированных плохим качеством связочного аппарата этих суставов.

16. «Джатара Паривартанасана» (рис. 37, 38).

Рис. 37. Паривартанасана

Рис. 38. Джатара Паривартанасана

Эта скручивающая поза имеет два варианта: рис. 37, когда ноги всем своим весом лежат на полу, и рис. 38, когда они удерживаются в воздухе силой мышц туловища.

Как основной, рассмотрим первый вариант. Он подходит даже для негибких и излишне полных людей, потому что в нем можно положить ноги на пол как под прямым углом к туловищу так и под острым. Можно держаться рукой за оба больших пальца ног - если хватает гибкости. Если ее не достает, то ноги простс расположены параллельно одной из рук, руки же лежат «крестом»

Данная скручивающая поза пригодна для людей с плохой гибкостью позвоночника, если не получается обычная «Матсиендрасана», то можно начинать именно с позы на рис. 37. Более того, если в пояснице трудности, либо имели раньше место радикулиты и прострелы, то лучше опускать вбок, лежа на спине не прямые в коленях ноги, а согнутые.

Итак, необходимо лежать свободно на спине, расслабив шею, горло, лицо обращено вверх. Плечо, противоположное ногам, вначале будет висеть в воздухе, его не следует стараться опустить на пол, со временем оно ляжет само. Живот в этой асане полностью расслаблен, внимание на дыхании.

Когда противоположное плечо будет свободно ложиться на пол, следует обратить внимание на то, что ступни ног находятся не на одном уровне, верхняя ступня как бы ближе, нижняя - дальше. Если плечи четко лежат на полу, то следует, расслабившись и следя за тем, чтобы они не отрывались, довернуть таз так, чтобы верхняя ступня дотянулась до нижней, и подошвы ног составили единую плоскость. Если удобно - можно держаться, повторяю, пальцами руки за большие пальцы обеих ступней.

Держать позу в обе стороны следует в пределе не более 30 секунд, но главное в этом положении - не задерживать дыхание. Затем ноги не следует поднимать в исходное положение, а лучше положить их на пол, после чего согнуть в коленях и лечь на спину, в положение «Шавасана».

На этом заканчивается описание асан комплекса первого дня.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Будут рассматриваться только асаны, не вошедшие в комплекс первого дня.

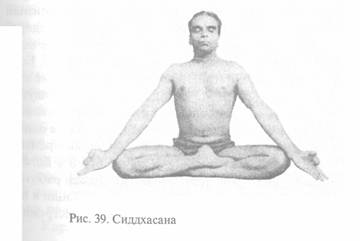

3. «Сиддхасана» - «совершенная поза» (рис. 39).

Это медитационная поза, и, несмотря на кажущуюся простоту, пройдет много времени, прежде чем нога у вас развернется вот так непринужденно пяткой вверх. При долгой и упорной практике эта поза прежде всего воздействует на суставы коленей и бедер. Конечно, не стоит пытаться сразу сесть «как на картинке», можно просто сидеть, как получается, положив одну ногу сверху другой, - это будет нечто среднее между «Суххасаной» (облегченной позой) и «Падмасаной» - «позой лотоса». Устраивать ноги в подобие «Сиддхасаны» нужно таким образом, чтобы испытывать минимум дискомфорта, не говоря уже о боли или явном неудобстве. Если позволяют сесть суставы, но отбрасывает назад спина, можно устроиться у стены или какойнибудь мебели, чтоб разгрузить спинные мышцы. Для практики пранаям и психотехник необходимо свободно находиться в «Сидцхасане» до получаса или более. Чтобы ноги привыкли к этой позе, надо пребывать в похожей форме в повседневности, например во время чтения, у телевизора, а то и за письменным столом.

При чрезмерном усердии можно перегрузить суставы, что выражается в ощущениях при повседневном передвижении. Поэтому есть такой закон: какие бы и сколько асан ты вчера ни сделал, сегодня в теле не должно быть ничего нового и непривычного. О боли или неприятных ощущениях я даже не говорю! Наличие ощущений, которых раньше не было, - четкий признак перегрузки. Почему? Приведу аналог: когда вы, будучи здоровым, идете, сидите, лежите - есть ли где-то непривычные ощущения в теле? Нет. Тело не представлено в сознании явно. Если же оно начинает «высовываться» в восприятие, значит, уже что-то неладно с ним. Если в каких-то определенных местах ощущения сделались стойкими и сопровождают вас в повседневности - берегитесь! Неверной практикой асан вы перегружаете одни и те же звенья тела, и тогда получение травмы - вопрос времени.

В «Гхеранда-самхите» сказано: «Начинающий в йоге не должен спать мало, не должен спать много, не должен работать мало, не должен работать много..» На период адаптации к асанам следует устранить из своей жизни и нагрузок экстремальные проявления.

Если вернуться к ощущениям, то мы, продолжая линию анализа, свободно придем к заключению, что как в обычной жизни мы не чувствуем ничего нового и непривычного при действиях тела, так и в асанах не должно быть ощущений, которые бы привлекали наше внимание или мешали бы расслабиться. Если я правильно во всех смыслах выполняю асану, то ярких, особых или даже сколько-нибудь неприятных ощущений в ней быть не может.

А что тогда значит - растворять ощущения? Это значит, что нервный импульс обратной связи, называемый нами ощущением, имеет такой уровень, что, когда мы неподвижны и расслаблены, этот импульс или сигнал с периферии в центр, который сообщает о наличии работы в конкретном месте, способен исчезнуть из восприятия. Работа идет, происходит, но она не «вылезает» на сознательный уровень восприятия. Значит, такая работа не даст ни травм, ни перегрузки, она происходит в границах адаптации!

Подобно работе, которая имеет место во всем теле при повседневных его перемещениях, мы ее не замечаем, когда имеем дело с собственным весом. Но в асанах тоже работает лишь вес тела или его частей, нет перегрузки извне. Если работа была избыточной для тела, то назавтра это отзовется болью и контрактурой. И если мы станем давать снова такую же нагрузку день за днем, будет хуже, потом совсем плохо, и мы не сможем больше делать то, что делали.

Почему же тогда в практике йоги, получая необычные ощущения через нее в повседневности, переживая их в асанах, мы снова и снова преодолеваем себя, вплоть до получения стойкого отрицательного результата? Более того, уже имея этот результат, человек преодолевает себя, терпит боль, неудобство, и все же делает снова и снова, надеясь, по какой-то непостижимой логике, что в один прекрасный момент уйдет все то, что не так, и асана вдруг получится. В то время как самый примитивный логический анализ говорит: нет, не получится никогда при таком подходе!

Короче говоря - и это особенно касается работы со связками и суставами, да и позвоночник, пожалуй, следует отнести сюда же, - ощущения в асанах должны быть такой интенсивности, что при релаксации они должны практически исчезать из «поля зрения», то есть - из восприятия. Если же ощущения «торчат», как рифы, сквозь поверхность сознания и не исчезают, то величина этих «рифов» должна не возмущать релаксацию, покой, погруженность.

5. «Ардха Бхуджагасана», или «половинная поза кобры».

У Айенгара этой позы нет, она представлена в практике и книгах его болгарских учеников (Асен Миланов и Миланка Борисова, «Упражнения йоги» - «Вправи на йогите», книга издана в семидесятых годах в Софии). В частности, тщательно представлял эту позу Веселии Лучанский, известный по фильму «Индийские йоги. Кто они?».

Итак - «половинная поза кобры». Лечь на коврик, на живот, как на пляже, уперев локти в пол, подбородок - на кисти рук. Предплечья чуть вынесены вперед, локти не стоят точно по вертикали, под подбородком. Угол между полом и предплечьями - от локтей - градусов 60?. Из этого приятного положения, побыв в нем некоторое время, провисая и расслабляясь, опустим кисти рук на пол, вперед, так, чтобы они легли на пол ладонями вниз и всей поверхностью - от локтей до кончиков пальцев. При этом руки параллельны друг другу, а кисти и локти -на ширине плеч. Таким образом, верхняя часть туловища приподнята, лицо смотрит вверх, живот и боковые края реберной дуги лежат на полу - не отрываясь! Спереди или сбоку человек напоминает в таком положении лежащего сфинкса. Это и будет положение «Ардха Бхуджангасана».

Дальше следует не лежать просто, утопив шею в плечах, а вытащить ее оттуда, одновременно опустив плечи. Голова, насколько возможно, но без ощутимого напряжения, запрокидывается лицом вверх и назад. Руками нужно сделать гомеопатическое по величине усилие, как бы пытаясь ими «вдвинуть» под себя всю плоскость пола. От этого движения в верхней части туловища «выберется слабина», тело окажется натянутым, пребывающим в алертном изгибе. Края ребер не отрываются от пола!

Все тело расслаблено, работают только руки, и то не сильно. При выдержке вы можете ощутить, что позвоночник при этом гнется не в пояснице, а выше, там, где начинаются ребра.

Ноги держать вместе.

Будучи регулярно исполняемой раз или два в день, эта поза устраняет со временем сутулость, разгибая весь «крючок» от лопаток до верха шеи. Устранив сутулость, вы улучшите работу верхних долей легких, диафрагмы, сердца.

Достаточно приличный «крючок» можно убрать за полтора-два года. Причем в какой-то момент наступает крайне неудобное для человека состояние - он не находит себе места, потому что ему неудобно сидеть сутулясь, но он еще не привык сидеть прямо.

Веселии Лучанский довел эту асану до такого совершенства, что в ней участок позвоночника от начала ребер доверху, включая шею, полностью перпендикулярен полу. И это при том, что низ живота лежит на полу!

Противопоказаний против этой позы нет, кроме некоторых видов пупочной грыжи и грыжи диафрагмы. С точки зрения воздействия на позвоночник и внутренние органы поза обладает великолепным функциональным полезным многоплановым воздействием.