Все позы йоги характерны тем, что при их выполнении мы оказываемся за границами всех обычных диапазонов движения, тем самым выходя на возможно предельные для тела формы, -шестая особенность.

У нас нет опыта, способного совладать с тем качеством новизны, которую содержит йога как феномен иной культуры. Все, что происходит в йоге тела, от его формы до состояния сознания, не имеет аналогов с действиями обычной жизни европейца. Практика асан есть нечто новое, и наш жизненный опыт для ее освоения непригоден. Но если мы на самом деле не знаем, что представляет собой практика асан, то, очевидно, любое наше действие здесь в обычных рамках будет неправильным? Если человек, не имеющий специальных знаний и опыта в йоге, считает нужным практиковать ее по каким-то причинам, его любые действия неизбежно будут обладать всей атрибутикой решения задач повседневности. И это, как говорил Талейран, больше, чем преступление, это ошибка. Которая является единственной, важной и решающей практически у каждого, кто начинает практиковать Хатха-йогу самостоятельно. Суть неправильности в том, что человек старается подойти к новому и неизвестному со всей возможной добросовестностью, с полным старанием и усердием - но все это напрасно! Сколько бы вам ни было лет - ваш опыт к йоге неприменим, он не имеет значения. Нужно учиться всему с самого начала, подобно ребенку, который усваивает процесс ходьбы.

По упорству в достижении цели людей можно условно разделить на сильный и слабый типы. Сильный - это тот, кто способен к длительным усилиям, упорству, самоограничению. Человек подобного склада будет скрупулезно делать асаны «как в книжке», если уж он выбрал эту книгу за основу. Как правило, не зная особенностей, отличий и законов работы с телом, в йоге сильная личность часто загоняет себя в тупик, применяя уже известные ему по жизни схемы подхода к решению проблем. Затем уже не отпускает сам неверно пройденный путь. Как сказал мне однажды один бравый офицер, за несколько лет упорной практики изуродовавший себе коленные суставы: «Я старался, как мог, терпел, а становилось только хуже». Комментарии излишни.

«Слабый» тип человека выражает себя в йоге следующим образом: он не станет себя изматывать добросовестной и напряженной работой. Когда станет ясно, что быстрого результата нет, он какое-то время будет действовать по инерции, машинально думая о своем. Это почти правильный, ненасильственный метод обращения с телом, но неверное состояние сознания.

В первом случае - сознание на теле, но не те методы. Во втором - метод почти нормален, но сознание не там. И потому оба этих пути никуда не ведут.

Необходимо четкое знание законов телесной практики, а для этого следует обратиться к первоисточникам, которые достаточно подробно представляют технологию выполнения поз йоги, пранаям и медитации.

Есть еще одна, седьмая особенность практики Хатха-йоги: здесь диктуют действия телу не ум и желания, но оно само в результате предписанных действий формирует необходимые состояния сознания и ума.

Регулярно занимаясь асанами и пранаямой, человек начинает приобретать новый опыт, то есть адаптироваться к йоге.

Это процесс многоплановый, и сроки его зависят от самых разных вещей - от возраста, типа нервной и физической конституции, уровня интеллекта, свойств характера, образа жизни и т.д. При конкретном интересе к йоге человек адаптируется к ней в среднем в течение года или двух регулярной практики.

Тем, у кого здоровье не в порядке, кто обратился к йоге с целью его поправить, нужно учитывать как наличие периода привыкания, так и то, что может произойти позже. А случиться может - и, как правило, это бывает - ухудшение самочувствия и состояния. Потому что практика асан, улучшая общее состояние организма, вначале ломает привычное «кривое» равновесие, которое было следствием хронического расстройства. Поэтому прежде чем наступит подъем, может сделаться хуже, и об этом следует знать.

Приобретая новый опыт, мы получаем его в виде последствий практики Хатха-йоги. То есть занимаясь с телом, мы на время исчезаем из обычного поля человеческих проявлений, выключаемся из потока бытия. И каждый раз возвращаясь обратно, оказываемся уже немножко другими, потому что в новом модусе существования с нами что-то происходит.

Вернемся к смене состояний. Практикуя асаны, мы устраняемся на какое-то время из реальности. Происходит как бы смена единого и привычного состояния на иное. В этом моменте реально скрыта возможность двойной ошибки. Первая - когда человек, входя в телесные упражнения йоги, не в силах расстаться с текущими мыслями, с материалом повседневности. В асанах по определению сознание должно быть занято только телом, но все равно «протаскивается» извне различный хлам дневных впечатлений. А это неверно, потому что тогда мы «застреваем» в обычном состоянии сознания, не «убирая» внимания внутрь в объем тела. И практика теряет изрядную долю смысла, так как типовое, «внешнее» состояние сознания, во-первых, связано с его же привычным уровнем напряженности, во-вторых, это вызывает такие же стандартные рисунки и величины напряжений в теле. То есть мы имеем не что иное, как специальную работу тела с абсолютно ей не отвечающим состоянием сознания. Но все дело как раз в необходимости полной осознанности именно данной работы тела. Сознание должно быть отрезано от материала повседневности. Это иллюзия - что можно думать об одном и делать другое, по крайней мере в йоге.

«Жанры» сознания и его деятельности должны на время занятий йогой меняться стопроцентно. Может быть, следует расслабиться, выполнить «Шавасану» либо какую-то расслабляющую пранаяму перед практикой асан. Или сделать две-три базовых позы с большой временной выдержкой, чтобы успокоить сознание, переключить его на тело. Здесь, кстати, интересен опыт Бориса Сахарова (Арова). Мы пробовали в свое время много разных вариантов и пришли вот к чему: отличным «переключателем» сознания может быть «Пашчимоттанасана» или стойка на голове. При выполнении, скажем, трех подходов по пять минут к «Пашчимоттанасане» (Б.К.С.Айенгар «Прояснение йоги», стр. 160), за это время можно полностью расслабить тело и сознание. В этом случае трехкратное сгибание вперед является как бы универсальным входом в практику. Когда нужное состояние «поймано» и закрепилось, то дальше практика идет без сучка и задоринки. Сахаров использует «Пашчимоттанасану», Айенгар начинает (средний и продвинутый курс) с цикла асан в стойке на голове. Можно начать и с «Вирасаны», и с «Баддха конасаны», и с «Падмасаны» - лишь бы выключиться из обычной реальности. Эти позы следует подольше фиксировать и повторять от 3 до 5 раз, чтобы пройти «дверь в стене» и остаться там нужное время. Постепенно вы научитесь отключаться от внешнего, улавливать нужное состояние и в нем выполнять асаны.

И тогда может возникнуть следующая проблема: теперь измененное практикой йоги сознание будет «тащиться» за вами в повседневность! Должен признаться - это чертовски неприятная штука. Происходит следующее: во время практики асан с «погашенным» сознанием достаточно сильно, особенно со временем, утончается восприятие. Растет тактильная чувствительность, обостряется слух, внимание начинает различать тонкие движения в теле и т.д. Вот вы завершили практику и «вынырнули» в повседневность, с чувствительностью «оттуда». Может возникнуть ощущение, что обычный мир вокруг превратился в нечто вроде прокатного стана. И снова это неверно. Опять вовремя не сменен «жанр». Перед выходом в повседневность эту чувствительность надо заглушать, иначе недалеко и до невроза. Перед шавасаной следует сказать себе, что практика окончена, я становлюсь обычным. Такое намерение можно сформировать и перед началом практики: «Когда я выйду из шавасаны, мое восприятие будет обычным».

Повышенная чувствительность -четкое следствие длительной практики йоги. В «Йога-сутре» говорится даже, что «йогин становится чувствительным подобно глазному яблоку». Это нормально, когда управляемо. Если же подобная чувствительность существует помимо вашего контроля - это неверное развитие, и следует принимать меры. Проблема обострения чувствительности напрямую связана со следующей темой, которую необходимо затронуть: если йога делает человека более спокойным и уравновешенным - недоумевают люди творческих профессий, - не ведет ли это к определенному отупению? Ведь творчество, как принято думать, несет в себе элемент экстаза, и зачем мне становиться спокойным, как индийская гробница? Суть, конечно, не в йоге, а в том, кто, как и для чего йогу применяет. Это древнее искусство - совершеннейший инструмент, высокая технология, но люди-то разные. Древнекитайская пословица гласит: «Нет плохого поля, есть плохие люди». С помощью йоги можно выздороветь, а можно и заболеть. Можно прийти к взлетам духа, а можно и превратиться в блаженного, без конца вгоняя себя в бессмысленные позитивные переживания. Зачем обвинять инструмент, он безличен. Пугаться следует своего незнания. Ганс Селье справедливо отметил, что без стресса невозможна жизнь вообще, но все дело в его знаке и переносимости. Не секрет, что в сфере творческой деятельности каждый период истории проявляет несколько гениальных личностей. Затем следует исчезающе тонкий слой талантов и высоких профессионалов. После идет толща ремесленников. Гении в допингах для творчества не нуждаются. Таланты, к сожалению, бывают им подвержены. Но если творческая активность требует постоянного искусственного подхлестывания - то это не творчество.

Каждое человеческое существо, только что появившееся на свет, из-за перемены среды обитания попадает в зону дискомфорта. Поэтому когда новорожденному хорошо, он просто засыпает. Позднее у маленького человечка возникают и начинают удлиняться периоды комфортности бытия - работают механизмы адаптации. Человеку в любом возрасте присуща постоянная смена эмоциональной полярности. Ему вот именно сейчас грустно или весело, спокойно или тревожно, но если человек более или менее здоров, он практически никогда не бывает в состоянии «никак». Хотя при смене эмоций всегда есть некая «мертвая точка» нулевых эмоциональных значений, но обычно почувствовать и удержаться в ней так же невозможно, как в промежутке между бодрствованием и сном. Впрочем - в состоянии счастья тоже никак не остаться усилием воли. Известным, но все равно удивительным является тот факт, что отрицательные состояния оказываются более стойкими, и их физиологическое обеспечение представлено в мозгу гораздо полнее.

Переживание любых эмоций несовместимо с эффективным процессом мышления, особенно эмоций отрицательных. Эмоция - судорога сознания, «испорченная мысль», потеря контроля. Эмоции отбирают слишком много энергии у сознания, тем самым суживая его, а в пределе эмоций сознание почти исчезает.

Проблемы творческих состояний с их переживаниями, с одной стороны, и эмоциональной устойчивостью - с другой, неизбежно приходят в столкновение.

По мере того как человек взрослеет, он постепенно обретает относительное эмоциональное равновесие, качество которого можно представить понятием темперамента - холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик. Это условные «чистые» типы, обычно конкретная личность представляет собой их смесь с преимуществом какой-то одной из разновидностей реагирования в данный момент времени. По преобладающему обычно типу реакции субъект и характеризуется как «сангвиник» и т.д. Здоровый человек большую часть времени пребывает в состоянии эмоционального комфорта, удерживая «контрольный пакет» акций позитивного. Но бывает и так, что хорошего хочется еще больше. Хотя бы потому, что творческое переживание, как многие слышали, это прежде всего переживание счастья. Отсюда следует, что, если обеспечить положительные эмоции, это может стимулировать процесс творчества. Люди не понимают, что своим безумным вмешательством в естественный ход вещей они уничтожают сложившееся равновесие, что может привести к непредсказуемым последствиям. Эмоции забирают слишком много энергии, в том числе и положительные. На пике позитивного переживания нельзя находиться долго. Чем выше накал эмоций, тем меньше время, которое можно в этой «температуре» пробыть. Неминуемо наступает спад, противофаза. Именно потому среди полной радости и восторга без всякой видимой причины счастье вдруг начинает убывать.

Но человек упорно желает одного счастья, чистого счастья, бесконечных положительных эмоций. Есть множество способов хотя бы какое-то время быть счастливым, как и людей, ищущих этого. Поиски острых ощущений - одна из разновидностей эмоциональной наркомании. Однажды мне сказал совсем молодой парень: «Сколько лет живу этой проклятой обыденностью, как улитка. Как же было хорошо, когда мы штурмовали девятый квартал Герата! Сутки, вторые - резня, стрельба, жарища безумная. Все на пределе... А потом, когда все заканчивается, и ты остался жив... Это ощущение... Только ради него я бы еще раз пошел в Афган!» От профессионального альпиниста я услышал примерно то же. На мои слова о том, что там, наверху, наверное, немыслимая красота, он сказал: «Какая, к чертям, красота?! Вот когда добрался доверху, сошел вниз и остался жив - тогда да! Это как выйти из боя...»

В работах профессора Бернштейна и его последователей была сформулирована концепция «эмоционального горизонта». Суть ее в том, что каждому человеку наследственно свойствен как определенный эмоциональный баланс, так и его устойчивость. А также высота «взлетов» и «провалов», то есть размах эмоциональной амплитуды. Практика йоги «срезает» глубину эмоциональных «провалов» и, вследствие этого, переживания эмоциональных подъемов становятся более «прозрачными», из них исчезает привкус истерии, бешенства, неистовства, потери себя. Хорошо или плохо это для творчества? Отвечу словами Александра Сергеевича Пушкина, который говорил следующее: «Вдохновение есть расположение души к живому принятию впечатлений, следовательно, к быстрому соображению понятий, что и способствует к объяснению оных. Вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Критик смешивает восторг с вдохновением. Нет, решительно нет. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающей частями в их отношении к целому». Или подругому: «Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба».

Лучше не скажешь. Именно йога добавляет в жизнь человека компонент спокойствия и уравновешенности. Поскольку чувствительность восприятия растет, то величина и насыщенность переживаемых позитивных эмоций скорее увеличивается, но устраняется компонент бессмысленного восторга, чисто животной реакции. Творческий экстаз остается прозрачным для мысли. Состояние создания или понимания нового и состояние потери человеческого - это совсем разное. Грамотная практика йоги приводит нас к уровню устойчивых средних значений эмоционального равновесия, что способствует творчеству и ослабляет неизбежные эмоциональные издержки.

Здесь необходимо отступление, потому что механизм возникновения эмоций, как и роль их в жизни человека, до сих пор не получил достаточно убедительной научной трактовки. Данная работа тем более не может претендовать на нее, однако, автор считает возможным высказать свои соображения на эту тему в рамках личной гипотезы.

Как человеку, так и животным класса млекопитающих свойственны проявления эмоций. Сегодня также известно, что «эмоциональное состояние человека, повидимому, сильно зависит от активности корковых областей, образующих так называемую лимбическую систему. Эта часть мозга лежит ниже неокортекса (коры мозга - В.Б.) и окружает мозговой ствол, в филогенетическом отношении это примитивное образование» (Бер-нштейн «Красота и мозг», стр. 188).

Единственным видом или способом восприятия у животных является бессознательное восприятие. Реакции животного основаны на инстинктах и опыте. Скорость восприятия и ответной реакции обеспечивает выживание каждой особи и вида в целом. Подобное отражение действительности было когда-то свойственно и предкам человека.

Все действия человека энергозатратны, причем энергия расходуется по двум магистральным направлениям - на тело и психику.

Внутренний мир организма, работа органов и систем, отвечающих за жизнеобеспечение и сохранение постоянства внутренней среды, управляются мозгом в автоматическом режиме, без участия сознания. Все необходимые действия обеспечивает либо периферическая нервная система, либо нижние уровни цнс.

Головной мозг - это часть ЦНС, которая находится в черепной коробке. Второй отдел ЦНС - это спинной мозг. Нервы, входящие и исходящие из ЦНС, являются - если они расположены вне черепа и позвоночника - частью периферической нервной системы.

Некоторые участки периферической нервной системы слабо связаны с ЦНС и, повидимому, функционируют автономно. Их называют автономной или вегетативной нервной системой. Именно она, как уже отмечалось, отвечает за регуляцию параметров внутренней среды организма. Вегетативная нервная система состоит из двух основных отделов - симпатического и парасимпатического. Нейроны, которые управляют мускулатурой внутренних органов, лежат за пределами ЦНС.

Активизация симпатического отдела вегетатики приводит к расширению зрачков, учащенному сердцебиению, увеличению кровотока. Замедляются процессы пищеварения. Все эти изменения осуществляются с помощью норадреналина. Есть дополнительная, более быстродействующая система, которая дает те же изменения, но более тотально - это мозговое вещество надпочечников, которые выделяют адреналин и норадреналин прямо в кровь.

Преобладание активности парасимпатического отдела вегетатики ведет к переходу в режим отдыха, расслабления, восстановления. Функции этих двух частей вегетатики взаимодополняющи. Есть и третья ее часть - это диффузная нервная система кишечника, но она в рамках направленности нашей работы не рассматривается.

Итак, ЦНС контролирует системы восприятия и скелетную мускулатуру, вегетатика - поддерживает постоянство внутренней среды. Существует «параллельная» ЦНС в своей работе эндокринная система.

Если нервный контроль осуществляется через нейромедиаторы, то эндокринный - посредством гормонов, выделяемых в кровь железами тела. Главной железой следует считать головной мозг, и процессы, с помощью которых он увязывает текущие потребности организма с воздействиями окружающей среды, можно назвать одной из важнейших нейроэндокринных функций.

Таким образом, вегетатика совместно с эндокринной системой, объединяемые в своей деятельности мозгом, «держат» параметры внутренней среды, невзирая на все колебания условий среды внешней - если человек здоров.

Что же такое эмоции? Видимо, это нечто большее, чем просто вегетативная реакция и связанные с ней ощущения. Теория Кэннона-Барда утверждает, что при восприятии событий, которые вызывают эмоции, нервные импульсы проходят сначала через гипоталамус, что «включает» соответствующую активность вегетатики. Затем возбуждение расщепляется. Одна его половина попадает в кору больших полушарий, где и вызывает субъективное переживание эмоций, в то время как другая как раз через гипоталамус задействует вегетатику.

То есть нервные импульсы при работе систем восприятия - органов чувств, - направляясь в кору, раньше проходят через лимбические структуры, которые определяют характер эмоций от данной суммы воздействий. Мозг как бы «получает» восприятие, и когда сознание «понимает», что именно воспринято, уже в ощущения и реакции сознания встроена эмоциональная окраска воспринятого. А реакции сознания, обратная связь, сигналы от мозга также проходят через лимбическую систему и являются эмоционально «подогретыми».

Эмоции древнее сознания. Мышление почти всегда окрашено эмоциями. Но нервные реакции напрямую - в случае опасности - идут от органов чувств в кору и обратно к мышцам, а уже потом гипоталамус включает механизмы возбуждения вегетатики, затем возникает физиологическая реакция на уже отраженную ситуацию.

Но и сознание не успевает среагировать, когда что-то случается неожиданно и молниеносно, скажем, на вас наезжает автомобиль. Феномен перцептуальной защиты состоит в том, что бессознательное блокирует само восприятие, «отключая» на какое-то время органы слуха или зрения. Человек не слышит и не видит то, что, будучи воспринятым, способно разрушительно повлиять на сознание, на личность. Бессознательное попросту не позволяет сознанию воспринять то, что есть.

В случае проявлений интуиции или сверхчувственных способностей человек начинает воспринимать то, чего нет еще или уже в сфере действия органов чувств. Что блокирует поступление имеющейся, наличной информации в сознание в первом случае, и что, откуда и как доставляет ее органам чувств (восприятия) во втором?

Эмоции, как компонент человеческих реакций и действий, входят в средства и способы социальной коммуникации, будучи проявленными в сознании и до какой-то степени ему подконтрольными. Но одновременно они есть проявление бессознательной части психики, причем - внеличностной.

Феномен подпорогового восприятия снова заставляет обратиться к той же проблеме эмоций. Когда информация подается в течение такого времени, что сознание ее не улавливает, но по предъявлении ее человеку при обычном восприятии среди остального он отдает предпочтение именно тому, чего не восприняло сознание.

Здесь оценивает и воспринимает бессознательное, так как выбор сознания эмотивен, его критерий - «нравится». Среди прочего нравится вот это, хотя никаких предпосылок к выбору нет.

Следовательно, «дочеловеческий» механизм восприятия существует и непосредственно связан с сознанием, влияя на него прямо или косвенно.

Собственно, мы, предпринимая какие-то действия, приходя к определенным выводам, никогда не знаем, какая доля информации воспринята с участием сознания, какая - без, и чей вклад является решающим.

Давно известно, что мозг «пишет» все, что попадает в пределы объемов, воспринимаемых и контролируемых органами чувств. Причем большая часть потока информации фиксируется не сознанием. Более того, внимание, а следовательно, и сознание в первую очередь «выхватывают» из потока сенсорных воздействий то, к чему он как-то избирательно относится, позитивно или негативно, с чем взаимодействует эмоционально. «Нейтральная» в эмоциональном смысле информация проходит мимо сознания, «проваливаясь» в личную, но нечеловеческую, неосознанную область бессознательного.

Итак, в любых актах восприятия человек сталкивается с собственным бессознательным (повторяю - внеличностным, архетипическим) зримо и грубо - в виде собственных эмоций. Если он не в состоянии построить свои действия так, чтобы негативные эмоции были «погашены», «отработаны» - они могут быть в виде травмирующих факторов вытеснены в «активный» слой личного бессознательного, в персональный «ад» (см. главу «Структура психики»).

Кроме вытеснения, что до какой-то степени «разгружает» сознание, в результате отсутствия необходимых для отражений негативной ситуации действий не расходуется по прямому назначению гормональный «заряд», который эндокринная система выдает именно для обеспечения физической деятельности по выражению эмоции и прямой вовлеченности в сценарий ее разрешения.

Появляется эндокринно-эмоциональный «застой», «подогревающий» психику в целом, возникает дисбаланс.

Можно с этой точки зрения проанализировать воздействия «холотропного» дыхания на человека. Что происходит, когда начинается принудительная гипервентиляция? Во-первых, организм получает избыток кислорода, потому что нет его расхода, который характерен при физических движениях, такое интенсивное дыхание вызывающих. Кислотно-щелочная реакция крови движется в сторону алкалоза, возникает своеобразный кислородный наркоз, хорошо известный аквалангистам, которые дышат чистым кислородом, - это эйфорическое состояние с бредовыми проявлениями.

Дыхание регулируется двояко: по отклонению (изменение концентрации углекислоты или кислорода) и по возмущению (частота дыхания растет при наличии мышечной работы, чтобы предупредить недостаток кислорода). Обратным ходом произвольное усиление дыхания ведет к возникновению общего возбуждения, мышцы тела напрягаются. Активизируется симпатическая часть вегетатики. Но мышечной работы, кроме дыхательной, нет, напряжение мышц включает эндокринную «подготовку» к действию.

Как правило, в сеансе холотропного дыхания человек попадает в эйфорическое состояние, находясь уже в определенной эмоциональной «окраске». Эйфория усиливает переживание того эмоционального «знака», который существовал на момент начала субъектом процесса гипервентиляции. Обычно сеансы «свободного дыхания» применяются в лечебных целях для людей в пограничных и невротических состояниях - то есть теми, кто заведомо «перегружен» отрицательными эмоциями. Когда наступает эйфория, сознание угнетается, освобождая «канал» Для сброса накопленного в вытесненном слое бессознательного «горючего материала». Эмоции и соответствующие им напряжения начинают сбрасываться лавинообразно, неупорядоченно, проявляясь в телесных ощущениях, реакциях, поведении. По открытому «каналу» к эмоциям могут «подпрячься» инстинкты (что обычно и случается). Сознание человека оказывается на пути потока напряжений и эмоций, неконтролируемо рвущегося из личного бессознательного, который вытягивает из животных глубин психики инстинктивные формы проявления этих эмоций и действий, их сопровождающих. Попросту говоря, человек на какое-то время лишается всякой цензуры и контроля сознания, теряет управление. Что далеко не безопасно, особенно при отклонениях физического и психического исходных состояний, если человек не здоров.

При определенных условиях может наступить своеобразная дыхательная зависимость, сродни наркомании. На семинаре в Крыму - 1992 год - в бывшем поселке АЭС Щелкино один из тех, кто был ассистентом на сеансах «свободного дыхания», сказал мне: «Теперь и водку пить не надо, я просто дышу по три часа в день!»

Итак, эмоции - епархия бессознательного. Эмоциональным компонентом бессознательное представлено в повседневных состояниях бодрствующего сознания. Сознание - демпфер, который тормозит проявления эмоций, имеющих инстинктивную природу. Можно сказать, что эмоциональная окраска получаемой или воспроизводимой информации всегда имеет личностное проявление, но внеличностный характер. Сильное и развитое сознание способно, как писал Рене Декарт в своем знаменитом трактате «О страстях», поставить эмоции себе «на службу». Будучи осознанными и управляемыми, эмоции способны приводить нас к вершинам духовных взлетов, высших человеческих стремлений и переживаний. Культурный «фильтр» сознания трансформирует животные импульсы в человеческие. Но при недостаточной силе сознания, дефектах его развития, незрелости «холотропное» дыхание способно девальвировать культурный багаж личности, эмоционально расшатать ее, что ведет к преобладанию инстинктивного.

Структуры, отвечающие за отрицательные эмоции, представлены в мозге большей «мощностью», чем положительные, возможно потому, что человек эволюционировал в окружении огромного враждебного мира. Подлинное формирование личности происходит и успешно завершается только при столкновении с ним один на один.

Сегодня в индустриально развитых странах, где достигнута высокая степень комфортности существования, позитивные эмоции переходят в разряд дефицита. Вопервых, что достигать, когда в семье среднего американца по нашим представлениям желать или достигать вообще нечего. Во-вторых, когда у всех все есть, то никто никому не нужен. Наблюдается высочайшая степень отчужденности людей друг от друга. Уровень технологии исключает физические затраты, необходимые для выработки отрицательных эмоций, которые порождены потерей необходимой степени общения с себе подобными, а не с компьютером. Вместо приносящего удовлетворение сочетания умственной и физической, телесной деятельности осталось голое «нажимание кнопок». Человек не расходует себя физически, не выкладывается даже в удовлетворении потребностей и желаний. Он ухитряется организовать достижение целей и позитивные эмоциональные переживания без своего личного, физического расходования в «чистом» виде. Без оплаты тратой себя любые эмоциональные переживания вырождаются, приобретают разрушительный эффект. Получая наслаждение без личных энергозатрат, человек находит рай, который неизбежно заканчивается катастрофой. Алкоголь, наркотики, аудио- и видеосуррогаты реальной жизни и реальных действий, гонка за зрелищами

-все это как будто обеспечивает искомые переживания. Но они

-лишь имитация истинных, картинка чужих усилий. После потребления имитаций остается опустошенность, ощущение обманутости, бессмыслицы. Обеспечивая беспредметный «рай», алкоголь и наркотики затем еще с большей силой отбрасывают потребителя в психосоматический «ад», от которого можно спастись лишь новой дозой - таким образом раскручивается стандартная последовательность действий, ведущих к деградации и гибели. Оборотная сторона исступленной охоты за удовольствиями, позитивными эмоциями - экзистенциальная пустота. Борьба с быками, гонки, кетч, фильмы ужасов - все направлено на пережигание эмоций, на встряску. Любое позитивное переживание «синтетического», неприродного происхождения вызывает эмоциональную «отмашку», ведет к резкой беспредметной смене положительных состояний на столь же мощные отрицательные - и без видимых причин.

Практика йоги позволяет «отцепить» эмоции от повседневных, бытовых ситуаций. Это достигается через релаксационный «разрыв» обратных (эфферентных) связей в асанах. Освобождаясь от «замусоренности» обычных действий эмоциями, мы избегаем бессознательности в своем поведении и работе ума, которая его обеспечивает. Как только такая «расцепка» произойдет - это свидетельство достижения первичной сбалансированности психики, признак устранения глубинных напряжений в личном бессознательном. Тело через практику асан превращается в канал «стравливания» бессознательных напряжений.

Когда личностный слой психики перенапряжен, у определенного типа людей это проявляется в виде спонтанных зрительных и слуховых галлюцинаций, которые обычно принимаются за проявления «высшего», хотя на самом деле это не что иное, как болезненные, клинические «выплески» внутренних проблем. В таких состояниях самостоятельно «медитировать» крайне нежелательно, потому что практика «дикой кошкой» всегда только усугубляет состояние и эмоциональную неустойчивость.

Кроме тех аспектов, которые мы затронули, понятие равновесности имеет далеко идущие следствия. Кстати, Бхагавадгита дает четкое определение: «Йога именуется равновесием». И в этом смысле хотелось бы коснуться такого свойства человека, как стремление к совершенству вообще и совершенству тела - в частности. Встречается довольно большое количество поклонников йоги, которые совершенство в асанах или вообще в жизни ставят своей целью. На мой взгляд, такой подход неверен и даже опасен. Есть очень большая разница между завершенностью и совершенством! Существуют люди, которые в йоге тела взяли за образец Айенгара, и их цель - сделать те же асаны, что выполняет он. Но зачем?! Когда-то был задан вопрос одному из секретарей Айенгара, доктору Фаеку Бирса: «Можно ли заниматься йогой по книге "Прояснение йоги"?» Ответ был кратким: «Нет!» Тогда следующий вопрос: «Почему?» Ответ: «Потому что эта книга - горизонт. Ею пользоваться могут такие, как сам Гуруджи. Если же этим путем попробует идти обычный человек, это убьет его в достаточно короткий срок».

Я думаю, комментарии излишни. Совершенство - стремление к тому, что ты считаешь совершенным, к образу, которым тебе ХОЧЕТСЯ быть. Завершенность - то, что тебе свойственно по природе, а не из представлений ума. Это свойственная тебе законченность, оптимальное, лучшее, самое жизненное для тебя равновесие. И почти всегда путь к совершенству оказывается уводящим от завершенности, именно от того, что тебе нужно. И это относится не только к йоге тела. Сколько фанатиков рвали связки, сухожилия, мышцы, выворачивали суставы, стремясь любой ценой сделать так, как «на картинке»! Айенгар только один, его не повторить. И не нужно. У каждого, кто занимается йогой, есть свой уровень «айенгарства». И сравнивать уровни бессмысленно и глупо, ибо сложность асан, выполняемых именно тобой и именно правильно, и есть мерило пути в йоге тела. Встречаются люди с гипермобильностью суставов, их мало, но для них то, что делает Айенгар с телом, - не проблема, такая гибкость им присуща, и порой она является их дефектом, мешающим жить. Чтобы стать здоровыми и сбалансированными по телу и сознанию, от этой гибкости приходится избавляться. Что же, считать таких людей йогами от рождения?

Формы тела, их динамика, развитие гибкости - производные от правильного пути, от истинности достигаемых состояний сознания. Гибкость - побочный результат практики, как и сидцхи (вибхути). Если вы через асаны йоги специально разрабатываете гибкость, то рано или поздно возникают проблемы. Пределы того, что возможно сделать самому, гораздо меньше того, что может произойти естественным путем, через «действие недействием».

Кроме того, сегодня в йоге существуют - да и были, видимо, раньше - направления, которые ставят своей целью именно развитие предельной гибкости. Причем не на основе традиционной технологии, а с помощью различных дополнительных средств. За время собственной практики в течение многих лет мне встречались подобные люди, одержимые гибкостью. Когда мы начинали в йоге, те, кому особо не терпелось, прибегали, например, к голоданию, потому что «на голоде» гибкость якобы улучшается. Понятное дело, что после выхода из голодания через какое-то время уровень ее восстанавливается в прежних границах. Конечно, если в результате голодания человек сбросил 10 кг веса, то однозначно он будет гнуться лучше, потому что теперь не мешает жир, но мы не берем этот случай как типичный. Голодают «для гибкости» больше именно те, у кого вес нормален, но им хочется согнуться побыстрей. Другие экстремисты выполняют асаны через боль, они считают: «Что это за практика, если я не чувствую работы?!» Такие деятели, открыто нарушая ахимсу в отношении своего тела, приходят к бесконечным травмам, и на этом вся йога для них заканчивается.

Есть люди и более изощренные. Основываясь на редких личных данных, способностях, особенностях тела и психики, они изобретают собственные пути развития гипермобильности. Несколько лет назад по TV демонстрировали человека, который запросто вынимал суставы. Мой знакомый из Мурома, Игорь, человек феноменального телесного чутья и способностей, развил громадную гибкость, основываясь на чистой эмпирике. Но, не зная базовых принципов, он уперся в ряд проблем: сочетание силы мышц и гибкости суставов; рассогласование скорости адаптации (и даже возможностей) внутренних органов и остального тела к темпу развития гибкости и времени выдержки предельных положений; релаксация тела и сознания, когда одно только наличие активного контроля «Я» уже само по себе делает пребывание на двигательном пределе опасным и неустойчивым; накапливание внутренних эмоциональных напряжений из-за отсутствия релаксации и т.д.

Есть и еще один путь приобретения «высшей» гибкости -повышение температуры тела. Он может быть внешним и внутренним. Первое - когда человек перед практикой асан хорошенько разминается физически посредством обычных динамических движений - скажем, бега. Такая практика много лет назад применялась в Москве Я.И.Колтуновым и затем была воплощена в занятиях по Хатха-йоге объединения «Космос», ныне почти легендарного.

Особой крамолы в этом как бы и нет - на первый взгляд. Ну что здесь такого - час неспешного бега, хорошенько пропотеть, и после этого тело прекрасно гнется. Но давайте присмотримся повнимательней. Пусть бег и потом Хатха-йога идут с утра. После сна человек расслаблен, парасимпатический тонус преобладает, энергетика трофотропна. Процесс бега «вздергивает» систему, начинается перестройка на энерготропное состояние с преобладанием симпатики, которое затем опять должно «гаситься» и перестраиваться в практике йоги. Абсурд? Безусловно. Да, тело гнется лучше. Но для чего предназначены асаны? Каков их смысл? «Асана есть средство для выработки и поддержания состояния покоя и сосредоточенности» - примерно так сказано в «Йога-сутре». Пусть разогретому телу легче сгибаться, но сгибаемся то мы, принимаем в асанах предельную форму и остаемся неподвижными не просто для того, чтобы согнуться - чтобы изменить состояние сознания. Обычная же динамика и сознание сохраняет обычным, так как психофизический эффект часовой пробежки держится как минимум три-четыре часа. Хатха-йога предназначена вовсе не для развития предельной гибкости.

Любые разновидности технологий работы с сознанием подразумевают полную неподвижность тела - за исключением буддийской випассаны. Которая, впрочем, основывается на «привязке» сознания к ритмичному, монотонному, однообразному движению, но ни в коем случае к практике асан.

Как не обошлось без ересей в христианстве или буддизме, так и йога, особенно в средневековье, разбилась на множество сект и течений, каждое из которых, развивая какой-то один аспект, объявляло себя обладающим «основным знанием», непременно ведущим свое происхождение от коренной традиции или даже чего-то более раннего.

Этот процесс продолжается и сегодня. Около десяти лет назад энтузиасты йоги в городе Киеве, до того достаточно серьезно практиковавшие цигун и тайцзи-цюань, случайно связали практику acant задержками дыхания. Эффект после некоторого экспериментирования оказался интересным. Выстроилась цепочка: практика асан с задержками дыхания - а в йоге Тантры все это уже было и называлось бандхами и мудрами; после задержек на выдохе и усилий, соответствующих общему напряжению тела в принудительном сгибании, становилось просто плохо. Но на вдохе... Асаны с бандхами и задержками дыхания на вдохе, с коротким, но существенным общим напряжением тела ведут к сильному и быстрому телесному разогреву. Вегета-тика «вздергивается» до предела, выступает пот. И тело начинает гнуться, словно резиновое. Прирост гибкости - учитывая молодость экспериментаторов - был потрясающим. Довольно скоро ребята уже могли повторить многие из поз высшей категории трудности, предлагаемых в книге Айенгара «Прояснение йоги». Очень быстро новая технология увязалась с принципами «потока» в «цигун». Накапливающееся в процессе этой практики неприятное, давящее напряжение нервной системы превосходно сбрасывалось завершающей гипервентиляцией. Более того, ощущения и переживания при этом возникали такие, что поначалу экспериментаторы приняли их за «пробуждение Кундалини». Только позднее, порывшись в литературе, они догадались, что резкий сброс энергии отзывается общей эйфорией и ощущениями, которые проходят по меридианам и «каналам» тела, известным в чжэньцзю терапии. В йоге Тантры их называют «спхута».

Промежуточный экстаз, против увлечения которым предостерегал еще Будда, был принят за конечный результат. В итоге на свет появилась практика «Йога-дхара-садханы», в которой основной упор делается на ударное развитие гибкости, где гибкость - не следствие правильной работы с телом и сознанием, но нечто, к чему можно прийти собственной волей, усилиями и достаточно быстро.

Уже впоследствии один из основоположников данного течения нашел аналогию своему методу где-то в Индии (как будто в Индии кто-то застрахован от ошибок!) и даже в поздних йогических текстах. С точки зрения традиционной йоги это направление не более чем курьез. Способный, однако, принести известный вред, как вызывающий аберрацию зрения, понимания сути и смысла направленности традиционной йоги.

Кроме того, постоянный силовой личный выход на пределы гибкости, который является сутью данной практики, весьма напоминает спорт рекордов, где люди также с помощью тренировок и личных усилий выходят на пределы возможного, при этом обменивая эти достижения на свое здоровье. Цель же Хатха-йоги - сохранение и укрепление здоровья тела, а приобретение свойственного только данному человеку уровня гибкости является побочным и спонтанным явлением. Айенгар - чемпион в асанах. Мало кто из здравомыслящих людей захочет вдруг пробежать стометровку за 9,86 секунды или прыгнуть в высоту на 2,36 метра, вот так взять и в 20, 30, 50 лет начать и запросто повторить рекорд мира, то, к чему единицы из тысяч способных стремятся годами, отдавая этому все свое время и здоровье с юности и к 30 годам, как правило, сходя с дистанции. В случае же йоги тела человек как завороженный смотрит на иллюстрации в книге Айенгара или плакаты «Йога-дхара-садханы» и безоговорочно верит, что сможет повторить показанное там. У каждого есть свой максимальный предел гибкости, который соответствует состоянию физического здоровья, достигаемого путем грамотного создания оптимальных условий для его естественного развития. Все, что больше, выше или сильнее этого естественного уровня, превращается по эффекту в свою противоположность. Можно научиться, заставить себя делать в конце концов самые сложные асаны, но это будет идти в ущерб здоровью и самочувствию. Когда достигнут оптимум, старания быть «лучше хорошего» могут только ухудшить. У каждого свое давление крови. Те, у кого жизненная норма 110/70, ничего не выиграют, подняв ее до 120/80. Как в беге на результат: если человек «на ровном месте» по своему желанию, в среднем возрасте, со средним уровнем здоровья начнет тренировки, как ни выворачивайся наизнанку - рано или поздно наткнется на личный предел в росте результатов. И что бы он ни предпринимал - выше не подняться. Так же обстоит дело и с развитием гибкости в йоге. Можно превысить предел собственных результатов, но для этого нужен допинг. Результаты будут неестественны, возникнет и начнет расти плата «за высоту». Стремление к предельной гибкости - стремление к абсолюту, нежелание считаться с объективными факторами приведет к тому, что, превзойдя себя и добившись выполнения асан «как на картинке», человек увеличит уже имеющуюся разбалансированность и потеряет здоровье в обмен на осуществление мечты.

Да, задержки дыхания в асанах методами «Дхара-садха-ны» позволяют молодым людям доводить гибкость до удивительных пределов, и - быстро. Но какова физиологическая цена таких допингов, как волевая регулировка дыхания, поднятие температуры тела, резкое возбуждение и торможение нервной системы? В 1996 году в Севастополе на рекламе алуштинского семинара «Йога-дхара-садханы» можно было увидеть приписку: «Больных и слабых просьба не беспокоиться». Мне по наивности всегда казалось, что йога - это как раз то, что может дать больным и слабым последний шанс. Потому что именно процесс естественного прироста гибкости и ее воздействие является одним из мощных исцеляющих факторов терапевтического воздействия асан Хатха-йоги.

Работа в «потоке асан» также спорна, по одной простой причине: у каждого тело и психика индивидуальны, требуют своих ограничений, своей последовательности, своих акцентов. Поэтому йога - это работа с телом в определенном состоянии сознания, которое и является однородным потоком.

Существует классический путь работы с телом и сознанием в йоге. Указаны способы прохождения этого пути, смысл и цель. Загоняя по своему разумению тело на грань бытия, нельзя рассчитывать, что при этом принесешь пользу духу. Как говорили отцы Церкви: «Кто понудит слабое тело сверх силы его -двойное смущение причиняет душе».

Следующая тема, которую необходимо затронуть, это воздействие практики йоги на сознание. Известно, что состояния тела и сознания взаимосвязаны. Занимаясь Хатха-йогой, создавая прирост гибкости - новый объем мобильности тела, -дополнительный к уже имевшемуся, мы втягиваемся в движение. Каждая определенная единица телесного объема представлена иннервацией в центральной и периферической нервной системах. Характер прямых и обратных (афферентных и эфферентных) сигналов, идущих с центра на периферии и обратно, стандартен. Когда начинается прирост объема гибкости, от тех участков материи тела, которые впервые вовлекаются в движение, характер сигналов меняется. Что не может не воздействовать на соответствующие структуры мозга, которые неизбежно отражают, учитывают, чувствуют как внешние, так и внутренние перемены. Прирост гибкости, являясь изменением определенных, статичных до того объемов тела, не болезнь, а прямое влияние на мозг, которое не может не отразиться на свойствах личности. Так, изменяя качества тела, мы изменяем себя в целом. Или, выражаясь точнее, создаем условия для оптимизации, достижения психофизического совершенства.

Вообще изменение качества психосоматики возможно самыми разными путями и всегда зависит от индивидуальных особенностей. Условно их можно разделить на две основные группы: проявленные в ощущениях и сознании и не проявленные.

Непроявленные - это тот случай, когда человек, регулярно практикующий йогу, никак не отслеживает текущих изменений в себе, кроме наблюдения того факта, что вчера асаны «шли» легче, сегодня - хуже, или наоборот. У людей такого склада ничего особенного не происходит, даже при самой тщательной и наирегулярнейшей практике. Просто в какой-то момент времени человек с изумлением осознает: а ведь раньше я этого не мог! Не сгибался вот так, не способен был забыть о том, что я именно в этой позе. Теперь же как будто так было всегда. Изменения в этом случае фиксируются постфактум, когда они уже произошли, и сознание в какой-то момент времени на какой-нибудь банальной мелочи вдруг утыкается в новое в теле. Сопутствующие же этому перемены в самом восприятии не наблюдаемы. У личностей с таким модусом самосознания психологические следствия практики осознаются только через долгое время, в результате изменившихся реакций внешнего мира (в частности - социума) на их действия. Это осознание, происходящее как бы от противного: я остался прежним, но все в жизни настолько поменялось, - идет до такой степени по-иному, что я уже другой, и только кажусь себе прежним. Часто задолго до самого субъекта перемены в нем самом и его поведении замечают родные и близкие.

В целом процесс трансформации посредством регулярной практики йоги - будь то асаны или что-то еще, либо комплекс воздействий - весьма любопытен при его последующем осознании, когда уже прошел это сам и наблюдал на других.

Кем определен путь человека по жизни, от чего зависит ее «конфигурация», со следствиями и итогами? Ницше сформулировал своей знаменитый парадокс: «Истина есть заблуждение». Одна из интерпретаций смысла этой формулировки может быть такой: мы живем, как живем. Поскольку громадную и не выясненную до конца роль в нашем восприятии и наших реакциях играет бессознательное, то истинные причины наших действий и поступков нам самим никогда не известны исчерпывающе. Даже говорить об истинности на самом деле нельзя, критерий -результаты наших же действий, которые более или менее нас устраивают. Но даже позитивный результат наших решений, нашей воли и логики, то, чего мы хотели и чем гордимся, имеют в своем составе «две копейки», которые обусловлены бессознательным, быть может, являются решающими. В сущности, человек никогда не знает, почему он поступает так, а не эдак. Сознание как бы выбирает цели и пути к ним - путь его всегда в фокусе. Но бессознательное - это периферия восприятия, которая во много раз больше фокуса, и кому принадлежит решающая роль в стратегии и тактике - разуму или бессознательной интуиции? Поэтому конфигурация жизненного пути всегда случайна. Но оказавшись в какой-то точке и оглядываясь назад, человек видит свой пройденный путь, она - вот такая, эта дорога, оставшаяся позади. Но когда я начинаю объяснять, почему она такая, подыскивать логические обоснования пути - я впадаю в заблуждение. Потому что только умом не объяснить линию, которую я прочертил в пространстве этого мира в результате суммы полностью осознанных, неосознанных, половинных своих состояний, действий и поступков. Детерминизм здесь неприменим, так же как и релятивизм. Можно утверждать, что путь предопределен. Либо думать, что жизнь и судьба человеческая - лишь случай, игра теней. Модель мышления, дошедшая к нам из античности, полярна: есть черное и есть белое, «да» и «нет», ночь и день, правда и ложь. Древнеиндийская модель такова:

нет ни черного, ни белого, есть иллюзия, творимая высшей реальностью. Древнекитайская модификация подхода, видимо, более жизненна: черное будет белым, и наоборот, через переходы и изменения пропорций и сочетаний, бесконечную гамму полутонов состояний, ощущений, мысли.

В нашем же случае, как результат регулярной практики йоги, именно регулярной, систематически и неумолимо приложенного к себе усилия, линия жизни меняет конфигурацию. Как меняет? В какую сторону, к лучшему или к худшему? Этого не скажет никто. Замечу только, что по моим наблюдениям у тех, кто сумел «взять йогу», адаптироваться к ней или адаптировать ее к себе, жизнь «приходит в себя», уравновешивается, становится свободной от нежелательных явлений, тенденций. Уходит раздерганность, и самое главное - проступает то, что человек называет смыслом существования и так хочет обрести. Приходит то, чего не купить за деньги, не найти на пути к ним. Смысл у каждого и для каждого - свой. И все варианты его возникновения - бескорыстны.

Результат интеграции йоги в жизнь человека очень интересен. Нашим ребятам, готовя их к Афганистану, от подъема до отбоя «пристегивали» мешок с песком. И когда уже в горах солдат «выстреливался» вверх так, что никакому душману было не под силу за ним угнаться, это спасало человеку жизнь через свободу маневра - тогда становилась ясной роль отягощения. Три-четыре месяца с отягощением изменяли линию жизни человека.

- йогой то же самое. Если вы в ней, линия жизни пойдет поиному. Вы попадете в такие места, такие пространства материи и сознания, куда никогда не удалось бы попасть без этого. Кроме того, эти области существования будут иметь иные, чем прежде, свойства. М. Мамардашвили говорил, что «тебя забрасывает в какие-то иные места, где ты попадаешь на магнитные линии законов». То есть случайности не могут покинуть нашу жизнь, но они складываются так, как нам необходимо. Но если мы задумаем получать пользу, эффект от йоги только для себя -он вначале станет минимальным, затем отрицательным, изолирующим человека от социума.

Вернемся к случаю, когда человек видит в практике йоги свои собственные изменения, свой прогресс. Отчасти этот прогресс действует как резец скульптора, отсекая от тела, сознания, души лишнее. Потом на месте этого лишнего, а точнее недостающего, начинает «нарастать» необходимое, свойственное тебе от природы, но стертое, задавленное, искореженное.

В чем же и как могут проявляться видимые для самого человека изменения в регулярной практике йоги? Есть четыре основных вида: преимущественно телесные эффекты, преимущественно нервно-психические, комбинированные и, наконец, нечто проявленное вне тела и сознания.

Прежде всего следует заметить, что в зависимости от индивидуальной чувствительности восприятия почти всегда ухудшается общее состояние. Подобно тому, как первым признаком пробуждения Кундалини является беспричинная депрессия, так изменение качества, перерегулировка системы начинается с нулевого уровня, с выхода в точку разрыва, бифуркации. Причем субъективно неудовлетворенное состояние возникает на ровном месте, без видимой причины. И более того - часто началом потери устойчивости является именно ощущение полного радостного внутреннего и внешнего благополучия. И последующая беспричинная и тем более ярко выраженная «отмашка» состояния крайне удивляет, озадачивает и пугает. Если физический компонент нулевого состояния выражен слабо, то есть уровень здоровья тела таков, что в нем не возникает особой реакции на перестройку, изменение уровня качества (что подразумевает в первую очередь какую-то реорганизацию энергетики), то мы ощущаем это исключительно в нервно-психической сфере. Чем слабей организм, тем сильнее нулевое состояние ощущает телесная материя, и слабее - нервно-психическая. У больных за резким ухудшением состояния следует восстановление и быстрый подъем, поэтому легче работать с теми, у кого телесные проблемы. Когда воочию виден эффект, уговаривать человека заниматься йогой уже не надо. Кстати, если грамотно построить практику, даже при четком и симптоматичном нарушении здоровья изменений к худшему можно избежать.

Но бывает так, что подобные переломы все же есть у здоровых, в сущности, людей, причем по психосоматике в целом или раздельно. Пример первый: женщина 45 лет, стаж занятий Хатха-йогой - 6 лет. Периодически испытывает следующее: по какой-то причине, всегда разной, температура тела поднимается до 40 градусов, исчезает сон. Такое состояние удерживается примерно 3-4 суток, человек чувствует себя прекрасно, хотя и необычно. Ночью нет сна, голова ясная, можно эффективно выполнять умственную работу. Затем температура падает, все приходит в норму. За исключением того, что общая гибкость тела возрастает процентов на 20.

Случай второй: женщина 50 лет, смена качества отмечается в телелокальные беспричинные боли, возникновение мощных «зажимов», которые так же внезапно исчезают, - и одновременные с этим депрессивные состояния. Интересно, что когда человек не отдает себе отчета о сущности того, что с ним происходит, и отрицательные психоэмоциональные состояния на основе «самораскрутки» затягиваются, это длит и телесные неприятности.

Случай третий: спортсменмарафонец, 40 лет. Идеальная практика йоги в течение 3 лет. Телесный прогресс несомненный - ушли все травмы, накопленные за 18 лет спортивных соревнований, увеличилась гибкость. Изменение же качества наблюдалось вне тела двояко: в психологических состояниях и связанных с ними внешних происшествиях. Хотя вначале эта связь не была осознана, явившись причиной отрицательных психоэмоциональных переживаний.

Бывают случаи, когда перестройка чувствуется, проявляет себя по телу и по психике, но сильнее ощущается в последнем. В главе «Сиддхи» я упоминаю о людях, которые начали воспринимать совершенно неожиданные аспекты действительности, что также является следствием переструктурирования психосоматики под воздействием практики йоги, причем только телесной!

Итак, если состояния бифуркации в нервнопсихической области переживаются по-разному и в виде побочного результата могут вести к «малым сиддхам», то общее телесное самочувствие при этом, как правило, ухудшается. В то же время при «провалах» телесного благополучия сопутствующие проявления в нервно-психической среде могут иметь как выраженный, так и стертый, неявный характер.

Все это нужно знать, иметь в виду при самоанализе, чтобы, правильно ориентируясь в происходящем, не нарушать своими неверными реакциями естественный ход событий внутренней и внешней трансформации. Имея при этом в виду, что когда изменения прекратятся, то и в телесном, и в более широком психосоматическом плане вы придете к личной завершенности.

«Стирать» эту завершенность, понижать ее будет лишь время тот враг, с которым на сегодняшний день не справился никто из живущих в этом мире.

И, наконец, немного о лечебном влиянии асан. Каждая поза йоги обладает двояким эффектом, общим и частным. Форма асаны воздействует и на весь организм в целом, но на какое-то его звено - сильнее. Позы йоги, дыхание и другие приемы (крийи, бандхи) способны устранять заболевания в основном на стадии функциональных расстройств. Проще, когда нарушение локализовано. Скажем, хронический холецистит или аднек-сит, то, что медицина обычно лечит годами и без видимых позитивных результатов.

Для построения терапевтического воздействия через йогу сначала определяется исходное состояние здоровья человека, уровень гибкости и общее качество тела, противопоказания, двигательные ограничения, тип нервного склада, свойства характера, условия жизни, работы, сна и бодрствования, особенности развития в детстве, режим питания, привычки и т.д. и т.п. Это кроме основного диагноза, поставленного официальной медициной. Короче говоря, тот, кто предлагает йогу человеку для оздоровления, должен знать об этом человеке не меньше, чем родная мать, а может, и побольше. Только учитывая все особенности конкретной личности и ее бытия, можно грамотно и надежно ввести человека в практику йоги. Я повторял это много раз и повторяю снова - йога едина. Это безличная древнейшая технология уравновешивания тела и психики. Она имеет громадную ценность и вполне применима в наши дни, более, чем когда-либо. Наступило ее время, так же, как матричного исчисления, невостребованного долгие годы, как криволинейной системы координат и многих других вещей, надолго опередивших свое время. Йога - едина. Но люди разные. Поэтому целью того, кто обучает йоге, является адаптация к ней как здоровых, так и больных. Профессионал адаптирует йогу к человеку, человек адаптируется к йоге посредством личной практики. Адаптация начинается с тела и идет шаг за шагом, эволюционно, без интеллектуального и эмоционального подхлестывания и спешки. На стадии работы с телом выясняется способность человека к уравновешиванию, становятся видимыми многие его скрытые проблемы, их корни. По мере «врастания» субъекта» в практику начинается отдача. Вначале, конечно, она мала, все продвигается с трудом, человек не имеет опыта и вынужден привыкать. Поэтому в начальной стадии адаптации на первый план неизбежно выходят сила характера, уровень интеллекта и доминирующая мотивация. Чем эффективней личность адаптируется, тем больше величина отдачи от регулярных занятий асанами и пранаямой. Часто бывает так, что люди старше сорока лет, ознакомившись с йогой и получив от нее эффект, понимают, что это - лучший способ сохранять себя в здоровом состоянии на всю оставшуюся жизнь. Тогда, разобравшись со здоровьем, они двигаются дальше, и йога становится дополнительным способом познания мира и себя самого. Либо, устранив проблему, человек понимает, что большее ему не нужно и уходит из йоги, впрочем, часто оставляя для себя профилактический минимум. Это личное дело каждого. Я не утверждаю, что практика йоги - лучшее средство для излечивания болезней и поддержания физической формы, есть расстройства, при которых практика йоги полностью противопоказана. Есть такие состояния, когда ничто и никто помочь уже не может. И потому если кто-то говорит, что йогой можно излечить что угодно, он либо глупец, либо обманщик, либо не знает предмета. Можно посредством Хатха-йоги работать со сложными и тяжелыми заболеваниями, но дело ведь не в методе, а в том, кто и как его применяет. В серьезных тяжелых случаях это «штучная» работа, с повседневным контролем и коррекцией. Если мне пришлось четверть века заниматься йогой и все это время так или иначе обучать не слишком здоровых людей, то, применяя метод йоги, я сам являюсь частью этого метода. И в некоторых случаях - решающей.

Возвращаясь к теме локальных расстройств, следует заметить, что суть воздействия фиксированных форм тела в йоге следующая. Представим себе организм в виде сложной объемной сети колеблющихся значений жизненных параметров и взаимодействий. При нормальном гомеостазе эта сеть выглядит определенным образом. При локальном расстройстве ее «рисунок» в каком-то месте искажается. В пространстве тела человека я мысленно заменяю органы и системы точками и связями между ними. Эта сеть заключена в форму тела. Тогда каждая асана является такой формой, которая в той же манере, что и заболевание, на какое-то время в разных местах «перекашивает» эту параметрическую сеть, этот объемный рисунок. Но, во-первых, этот перекос минимален, во-вторых, он не является болезнью, мы же не «застреваем» в асанах на часы и сутки. «Дернули» сеть в одном месте, оттянули ее, нарушили выходом к предельной форме - отпустили. «Прижали» ряд параметров к предельным величинам значений - отпустили. То есть воздействие - стимулирующее. Оно встряхивает организм, активизирует его иммунитет. Если грамотно построить последовательность асан, то получится, что максимум влияния каждой из них будет направлен на тот объем тела, где локализовано расстройство. Самый точный в каждый момент времени, оптимальный, стимулирующий максимум! Каждая асана напрягает рисунок сети параметров, налагая на нее свою форму. Пересечением, «перекрестком» этих линий влияния должна быть пораженная область или орган. Последовательность, виньяса должна быть такой, чтобы суммарное воздействие не превышало по силе воздействия стимуляции, и чтобы сами воздействия не противоречили, не гасили друг друга. Есть расстройства, не имеющие четкой локализации, например, различные аллергии или заболевания кожи, которые носят характер системных, тотальных нарушений обмена. Бывает так, что к заболеваниям кожи присоединяются множественные поражения зубов. Такие случаи наиболее трудно поддаются коррекции через йогу, поскольку требуют как минимум нескольких лет усердной и систематической практики. При этом нарушение диффузно растворено в объеме тела, изменен каждый участок сети параметров, искажено все поле взаимосвязей. Для его проработки нужно много времени и усилий.

Правильно построенная последовательность асан и крий способна излечивать функциональное и даже органическое бесплодие у женщин, я свидетель таких случаев. В начале нашего увлечения йогой мы познакомились с девушкой из Москвы, которая выполняла сложнейшие асаны. Ольга йогой занялась именно потому, что они с мужем не могли иметь детей. Диагноз - детская матка, органическое бесплодие. Однажды кто-то посоветовал попробовать йогу, и к тому времени Ольга сознательно практиковала уже не один год и в развитии гибкости добралась до таких пределов, что иногда ради подработки выступала в варьете известного тогда в Ялте кафе «Восток» в номере «женщина-змея». Десять лет она фанатично занималась, и они с мужем родили ребенка. Через несколько лет в Москве мне снова пришлось столкнуться с бесплодием, на этот раз в виде двустороннего травматического аднексита с разными осложнениями. Естественно, женщину лечили, долго и упорно. В результате она не могла спать из-за боли, воспалительный процесс начал распространяться, затрагивая другие органы, и тогда она попала ко мне. Два с половиной года самоотверженной работы - и диагноз был полностью снят. Потом они с мужем родили ребенка, и он тоже стал поклонником йоги. Теперь они приходят ко мне на занятия втроем, с сыном.

Большую группу - около 20 человек - с бесплодием мне пришлось вести в 1993 году в Кустанае. Им был предложен определенный набор асан, полостных крий, бандхи и глубокое расслабление. Через два года около 70 % группы решили свои проблемы с деторождением. Однако моя наивная попытка заинтересовать йогой директоров московских клиник женских болезней возможностью устранения бесплодия была пресечена решительно и быстро. «Вы лечите бесплодие? Это замечательно. Пусть это даже правда, но что тогда будем делать мы?» На этом закончились мои попытки установить контакт с официальной медициной. Позже, и в России, и в Америке я наблюдал за специфической прослойкой медицинских «специалистов», у которых одна задача: покрепче привязать к себе пациента. Чтобы платил, и платил долго.

В 1996 году в Севастополе мне довелось столкнуться с «обломками» одной из лабораторий знаменитого ИМБП - Института медикобиологических проблем. Десятки лет он относился к ряду наиболее засекреченных, наряду с Институтом мозга и другими, занимавшимися темой человека. До «перестройки» в его составе функционировала Лаборатория экстремальных ситуаций, долгое время возглавлявшаяся хорошо нам известным главным кинопутешественником. В свое время там пытались изучать и йогу, но не пошло, не было специалистов-испытателей, знающих йогу. Поэтому в 1968 году в Москву был приглашен Дхи-рендра Брахмачари с группой своих учеников. Они демонстрировали ученым поразительное управление непроизвольными функциями организма. После развала Союза лаборатория застряла в Севастополе, и постепенно приходящая в упадок экономика Украины заставила плюнуть на всякую секретность ради выживания. Группа специалистов начала лечить довольно сложные расстройства с помощью компьютерной обратной связи.

Допустим, у вас расстроена функция печени в результате заболевания или травмы. Мозг тесно взаимодействует со всеми органами. У больной печени характер сигналов обратной связи изменен. Мозг «знает», что печень больна, и, соответственно этому, через него, как через главного координатора, перестраивается, с учетом изменения «статуса» печени, работа взаимосвязанных с ней органов. Она бы и так вынужденно перестроилась, по факту патологического состояния печени, но мозг это делает централизованно, «выжимая» из ситуации все возможное.

В банке компьютерных данных есть интегральная запись биотоков обратной связи печени, суммированная из данных десятков людей, это усредненная, типовая запись биотоков здорового органа. Чем больше усреднение (у американцев - несколько сот или даже тысяч записей), тем надежней эффективность воздействия. Человека с больной печенью сажают «под компьютер». С помощью специальной программы и технологии перехватывается сигнал «от больной печени», и в мозг уходит компьютерная «картинка» сигналов обратной связи здорового органа. Соответственно мозг тут же направляет «команды» взаимосвязанному с печенью ее окружению, с тем чтобы они также перестроили свои рабочие параметры на «здоровый» режим. И окружение действительно перестраивается! При этом на больную печень со всех сторон, с периферии и из центра начинается давление, которое побуждает ее к постепенному сдвигу в режим нормы.

Тут есть и свои минусы. Каждый пациент одновременно и «подопытный кролик», потому что для создания банка данных нужны десятилетия, и это очень трудоемкий процесс. Кроме того, он требует виртуозного программного обеспечения в чрезвычайно специфических сферах физиологии, нейрофизиологии, биологии человека и т.д.

Время лечения огромно, так как сдвиги в состоянии могут быть только эволюционными, грубо говоря, выздороветь орган или система может почти за то же время, которое она «впадала» в патологию. Тем более, что работают на самом деле с достаточно тяжелыми заболеваниями, которые недоступны воздействию традиционной медицины. Иногда человек вынужден просиживать «под компьютером» несколько часов в день в течение года и более. Соответственно количеству машинного времени - и стоимость лечения. Что же в сравнении предлагает йога тела? То же самое активное воздействие на периферию и даже на больной орган, систему - без посредников. Сотни часов сидения или лежания во время контакта с компьютером можно использовать с гораздо большим эффектом. Движение в асанах и соответствующая их дозировка воздействуют оздоровляюще на все его системы.

Поэтому с точки зрения выгоды, экономии времени, средств и гораздо более широкого полезного эффекта будущее, как мне кажется, все же за йогой.

Попытаюсь изложить временные и постоянные противопоказания к практике йоги тела. Сразу хотелось бы заметить следующее: многие из них являются запретом к занятиям Хатха-йогой только потому, что подразумевается отсутствие квалифицированного специалиста по йоге. Если таковой имеется, то с 90 % перечисленных противопоказаний работать посредством асан и пранаям - допустимо. Но только не в «самопальном» варианте! Начинать практику, особенно если человек серьезно болен, без эксперта Хатха-йоги просто опасно. Это работа на свой страх и риск, и достаточно велика вероятность отрицательного эффекта.

Итак, противопоказания постоянные:

- общая тяжесть состояния, когда энергозатратные действия невозможны, поскольку лишь ухудшают то, что уже

есть; здесь применима только «йога-нидра»;

- психические расстройства;

- для пограничных состояний психики - только асаны, и под жестким контролем специалиста;

- органические поражения сердца - некомпенсированные пороки; пароксизмальная тахикардия; мерцательная аритмия; аневризма аорты, дистрофия миокарда;

- интеллектуальная несостоятельность;

- заболевания крови;

- инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата;

- тяжелые черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника с плохой компенсацией;

-медленные инфекции, нейроинфекции;

-сильные нарушения схемы тела;

-злокачественные новообразования.

Противопоказания временные:

-массивный прием лекарств;

-обострение хронических заболеваний;

-послеоперационный период;

-месячные у женщин;

-сильная физическая усталость;

-перегрев и переохлаждение;

-температура тела выше 37 и ниже 36,2 градусов;

-слишком жесткий режим жизни;

-тяжелая физическая работа;

-профессиональные или достаточно большие по объему занятия спортом (с йогой отлично совмещаются нежесткие игры, легкий бег и плавание);

-полный желудок;

-некоторые личностные свойства;

-курс глубокого массажа, чжэнь-цзю терапии;

-пребывание в парной либо сауне допустимо только не менее чем через 6, а лучше 8 часов после практики, или за

4 часа до нее.

Завершая общую тему тела в контексте йоги, прежде чем перейти ко внутренней технике исполнения асан, приведу отрывок из Верхарна - образ того, что происходит с человеком, если он не следит за своим телом:

«В тебе прокиснет кровь твоих отцов и дедов,

стать сильным, как они, тебе не суждено.

На жизнь, ее скорбей и страсти не изведав,

ты будешь, как больной, глядеть через окно.

И кожа ссохнется. И мысли ослабеют.

И скука въестся в плоть, желания губя,

и в черепе твоем мечты окостенеют,

и ужас из зеркал посмотрит на тебя».

Асаны

Шанкара в "Незаочном постижении" (IX век) отмечает: "Скажу о пятнадцати нужных... шагах, в них всех постоянно, действенно следует упражняться". Это - 102. "...Асана и мула - бандха...".

Основателем Хатха-йоги считается Горакшанатх. Но некоторые позы йоги обнаружены на "печатях" при раскопках Мохенджо - Даро и Хараппы, датировка "печатей" - примерно 3000 лет до н. э.

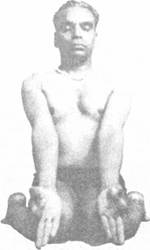

В "Хатха-йога прадипике" названы 15 асан, в "Гхеранда-самхите" - 32. Айенгар описывает 300 и более асан, считается, что он возродил это древнее искусство.

Есть асаны для дыхания и медитации. Есть развивающие гибкость, силу, равновесие. "Многие асаны деформируют полости тела, в частности грудную и брюшную, что ведет к изменению давления и, соответственно, объема" (Д.Эберт "Физиологические аспекты йоги", стр.{23). Далее, стр. 53: "Позы йоги отличаются от прочих тем, что в них имеют место экстремальные отклонения суставов и растяжения мышц, и тело фиксируется в таких позициях, которые в обычных условиях не встречаются".

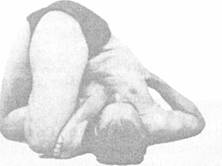

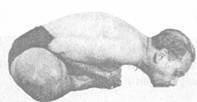

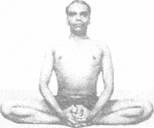

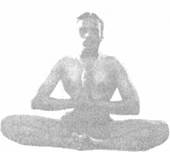

Рассмотрим два важнейших момента. Первый: асана есть неподвижная и удобная поза, совершенство которой достигается при полном снятии напряжения. Этот момент на первый взгляд относится больше к телу.

И второй, похоже, относящийся к сознанию: "Или же асана реализуется при сосредоточении сознания на бесконечном".

Чтобы снять напряжение, следует расслабиться. Расслабление тела есть мышечная релаксация. Как ее можнр осуществить. Вопрос, казалось бы, праздный: беру и расслабляю одну мышцу, другую, третью, все тело... Это и будет расслаблением. Но тут есть одна ускользающая от неискушенного человека деталь: глубина релаксации. Расслабить мышцы можно и отчасти, и больше, и меньше, и полностью - о каком расслаблении идет речь в асанах?

Условимся, что пока рассматривается ситуация с асанами, в которых происходит развитие гибкости, и затем уже перейдем к прочим группам асан, различным по характеру нагрузки в них.

С помощью чего мы расслабляем тело? Видимо, с помощью воли, мысленной команды и ощущения, подтверждающего, что команда выполнена. То есть расслабление мышц - это произвольный волевой акт, усилие, действие которого подразумевает некий расход нервнопсихической и физической энергии.

Но дело в том, что мышцы нельзя расслабить до предела полностью, потому что они имеют естественный тонус. При бодрствующем сознании, даже в состоянии покоя, нервная система находится «под напряжением», на рабочем, минимальном его уровне. Этим уровнем обеспечивается текущее функциональное состояние органов, тканей и самого сознания. Величина тонуса зависит от положения тела в пространстве.

Существует пассивный мышечный тонус, зависящий от свойств материала и конструкции мышц, и уже упомянутый тонус покоя, зависящий от положения тела и состояния центральной нервной системы.

Есть положения тела, предназначенные для отдыха и восстановления сил, это положения «лежа», «сидя». В них могут быть варианты. Чем привычней поза, тем более она знакома телу и тем она, естественно, экономичнее в плане расхода энергии.

Но вот мы с вами начали практиковать асаны йоги, не обладая никаким опытом в этом деле. Конечно, мы будем стараться выполнить каждую асану. Что такое в данном случае старание? Привычка. Чтобы что-то сделать, особенно физически, связанное с телом, надо напрячься, больше или меньше. Хотя цели во внешнем мире нет, цель теперь - сама форма асаны, но мы по привычке стараемся согнуться.

Очень быстро выясняется, что это мартышкин труд. Сколько ни напрягайся, силой этого не сделать, не удается и

близко принять то положение, в котором Айенгар непринужденно находится на фотографии. Тогда мы - если усердие и желание не превозмогают разум - снова вчитываемся в определение асаны и начинаем пробовать расслабляться уже в той несовершенной форме, которую на сегодняшний день имеем. И оказывается, что этот процесс - расслабление, мышечная релаксация - вполне доступен, что-то получается, не так уж чтобы, но более или менее. Через какое-то время становится понятным, что надо бы еще углубить расслабление, но этому что-то мешает. И тут возникает вопрос о состоянии сознания: а что у нас с ним не так, когда мы кое-как сидим, стоим или лежим в своей корявой форме асаны, пытаясь расслабиться? Видимо, следует сосредоточить внимание на расслаблении, чтобы углубить его. Но вот странный момент: сутра говорит о сосредоточенности сознания на бесконечном - как это понимать?

Если мы перевели взор на что-то мелкое рядом с собой, что произошло при этом? Взгляд собрался в точку. Если мы перевели глаза на нечто, находящееся бесконечно далеко, что происходит со взором? Он неизбежно расфокусируется. Следовательно, под сосредоточением на бесконечном подразумевается на самом деле рассредоточение сознания, его расфокусировка.

И как эти два состояния сосредоточение и рассредоточение связаны с телом?

Если сознание сфокусировано на чем-либо, то и оно, и ум в целом заняты именно этим. Если оно полностью расфокусировано, значит, не остановлено ни на чем, и, по идее, должно оставаться пустым. Но как можно сосредоточиться «ни на чем»? И как мы сосредотачиваем сознание на чем-либо? Внимание или сознание? И какая тут разница? С помощью чего мы управляем сознанием, переносим внимание? С помощью глаз? Но глаза можно закрыть. Слуха? Но и уши можно закрыть. По всей видимости, наше внимание не что иное, как оперативная часть сознания. То, что поддается управлению, чем управляя мы автоматически расширяем, сужаем или держим поле сознания в границах, оптимально необходимых для выполнения каждого отдельного действия или задачи в целом. Поле внимания в бодрствующем состоянии сознания постоянно движется, сужаясь и расширяясь при этом. Как правило, этот процесс синхронизирован с движениями взора. Фокусируя взгляд, мы меняем поле и объем внимания. Итак, цепочка: воля управляет глазами, глаза полем внимания, и это поле есть область сознательного восприятия.

Но вернемся к асанам. Чтобы расфокусировать внимание и сознание, мне нужно глядеть как бы в бесконечность. Но на что именно глядеть, как и зачем? Считается, что в асанах йоги -если есть такая возможность и это не влияет на выполнение позы - глаза следует закрывать. Потому что внешний мир на время практики йоги нас не интересует. В нем нет целей, на которые направлены наши действия, мы ничего не хотим от него. Закрыв глаза, тем самым мы как бы отнимаем у внимания направленность наружу, и нам больше ничего не мешает осознавать только свое тело и его форму.

Если мы действуем в асанах именно таким образом, то вскоре заметим, что хотя внимание сведено к телу больше, чем ранее, осознаются еще две вещи, которые очень мешают. Это посторонние мысли и какая-то зловредная «вертлявость» самого сознания, его постоянное беспокойство.

Мы уяснили, что окружающий мир - если удалось создать оптимальные условия для практики асан - на это время нам ни к чему. Следовательно, не нужно ничего, что связано с этим миром. В частности, те же мысли, которые кружат, как черный ворон.

Что делать? Есть общие правила, которые не позволяют в итоге «внешнему» материалу просачиваться в практику асан и портить нам обедню. Правила эти таковы: не принимать решений и, следовательно, не выстраивать умозаключения и логические цепочки. Свами Сатьянанда пишет, что нельзя бороться с мыслями, вступать с ними в схватку. Лучше сказать мысленно: «Ты, мысль, отойди пока, после практики я тебя додумаю». Пусть мыслеобразы из внешнего мира приходят и уходят, подобно облакам на небе, нужно глядеть на них отрешенно, не сцепляя с ними внешний или внутренний взор.

А еще лучше и, главное, правильнее свести внимание к телу, ведь занимаемся мы, как-никак, именно его проблемами. Была такая хорошая фраза: «Если бы над душой не стояло тело!»

Теперь я хочу сказать, что степень расслабления тела напрямую зависит от содержания сознания. Этот факт общеизвестен, как и то, что чем более напряжено сознание, тем сильнее выражена мышечная контрактура в теле.

Если наше внимание, а значит, и сознание будут заполнены телесным материалом, т.е. восприятием тела и его состояния, то посторонним мыслям будет неоткуда взяться. Они возникают, когда мы отвлекаемся от того, чем занято тело, что оно делает, отвлекаясь же, нельзя достичь успеха. Можно решать дифуры, разглядывая что-либо за окном? Направленность сознания должна отвечать характеру решаемой задачи. Грамотная же практика асан - это то, что получается далеко не вдруг. Просто у среднего человека западной формации нет опыта такого рода.

Итак, сознание. Мы закрыли глаза и начинаем расслабляться в асане, приняв доступную сейчас форму. Как правило, сначала человек будет «шарить» по телу лучом внимания. Подчеркиваю: луч - это то, что сфокусировано, то, чем управляю я. Луч внимания - это первая стадия релаксации тела, но пока еще привычный режим работы сознания. Это можно назвать «первым вниманием». Сначала «осмотр» тела приходится выполнять в асанах регулярно и многократно, поскольку расслабление -это не разовое действие, а непрерывный процесс. Тем более, когда нет привычки к практике асан, тело постоянно и незаметно норовит напрячься. Это нормальная бессознательная реакция на непривычную работу - излишнее напряжение. А если еще хочется сделать «как на картинке»... Почти все пытаются. И достаточно долгое время. Дело в том, что теория - как и что делать с телом и сознанием в асанах - настолько проста и умозрительно понятна, что почти невозможно сразу воплотить ее в необходимые действия. Потому что приходится непрерывно сталкиваться с телесными и двигательными стереотипами, а также с собственным сознанием, привычки которого намного могущественнее, чем это может показаться на первый взгляд.

Что должно происходить с сознанием и телом дальше?

На втором этапе необходимо расфокусировать внимание, выполняя рекомендации Вьясы. До каких пределов? Видимо, до пределов тела. Луч «прожектора» внимания должен расшириться настолько, чтобы включить в себя весь телесный объем. Он как бы сцепляется с формой тела. Тогда оно воспринимается в ощущениях, как экран, на котором видны проступившие пятна или узоры напряжений. Предпринимая что-то с телом и сознанием для сброса этих напряжений, мы наблюдаем, как экран становится «чистым», однородным. И когда он стал вообще пустым, это уже будет настоящей, глубокой релаксацией. Назовем это «вторым вниманием».