Ключевые слова: стратегия, структура, персонал, ценности, навыки, организационные изменения.

5.1. Структурирование/реструктурирование организации, понимаемое как процесс изменений.

Традиционный подход к изменениям в организациях сводится к изменениям в структурах, т.к. в структурах представлены взаимосвязи, складывающиеся между отдельными направлениями деятельности организации, ее подразделениями. Эти взаимосвязи являются, заметным видимым организационным фактором, и поэтому чаще всего изменения начинают именно со структуры.

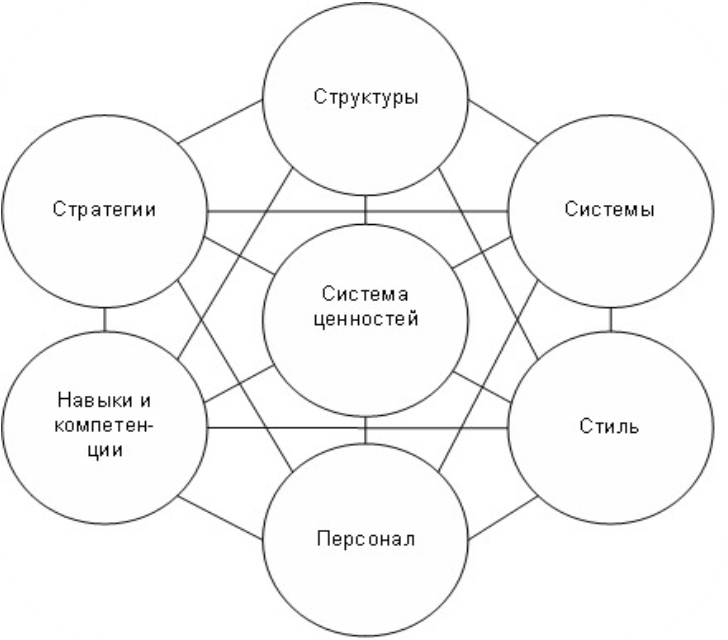

Современный подход признает, что эффективное организационное изменение в действительности представляет собой взаимосвязь между структурой, стратегией, системами, стилем, суммой навыков, составом персонала и тем, что они называют совместно разделяемыми ценностями. Эти семь ключевых элементов составляют сценарии организации и описаны в теореме «7С» Р.Х . Уотермена, Т.Дж. Питерса и Ж.Р.Филлипса.

Реструктуризация – это преобразование организации, обусловленное характером и динамикой изменений внешней среды и имеющее своей целью повышение эффективности деятельности организации и синхронизацию внутренних изменений с внешними.

Факторы реструктуризации можно разделить на внешние, внутренние и промежуточные. К внешним, в частности, относятся: неустойчивость внешней среды, невозможность быстро решить возникшие проблемы правовыми способами, отсутствие поддержки со стороны финансовых учреждений, глобализация. Среди глобальных внутренних факторов реструктуризации можно отметить: размер компании, философию менеджмента и организационную культуру, личностные качества руководителя и его отношение к компании, принципы и стиль управления, качественные изменения рабочей силы, интеллектуальный потенциал и степень лояльности работников компании, уровень эффективности информационной системы компании, наличие внутри организации групп, преследующих различные интересы. Также существуют внутренние факторы, более приближенные к технологической цепочке: качество продукции; технология производства; дисциплина; указания менеджеров, не выполняемые в срок; запасы незавершенного производства; потери рабочего времени; поломки оборудования. В качестве промежуточных факторов можно назвать, например, «размывание» организационных границ, степень и скорость устаревания продукции.

Исходя из охвата организации внедряемыми изменениями мы различаем два вида реструктуризации: частичную и полную (реинжиниринг)

5.2. Ключевые идеи теоремы «7С» Р.Х . Уотермена,

Т.Дж. Питерса и Ж.Р.Филлипса.

Центральная идея «Теоремы 7С» заключается в том, что эффективность работы организации основывается на взаимодействии многих факторов.

Идея о множестве факторов, которые оказывают воздействие на способность организации к изменению и на выбор подходящей модели изменения. Признается сложность изменения, выявляются отдельные сегменты, на которых сосредоточивается управляющее воздействие.

Идея взаимосвязанности переменных: невозможно достичь значительного продвижения в одной области без определенного продвижения в других областях.

Идея отсутствия исходной точки или предполагаемой последовательности шагов. Заранее неизвестно, какой из семи факторов будет движущей силой изменения в определенной организации в определенное время. В некоторых случаях решающей переменной может быть стратегия. В других случаях ею могут быть системы или структура.

Рис. 1. Модель 7С

Структура – оформленное базовое функциональное и ролевое распределение сотрудников организации, лежащее в основе систем взаимоотношений, бизнес-процессов и прочих аспектов организации;

Системы и процедуры – формальные и неформальные процедуры реализации процессов внутреннего и внешнего организационного взаимодействия;

Стратегия – наиболее общие принципы функционирования и развития организации;

Сумма навыков – накопленные знания и технологии, оформленные в виде инструментария организации; способность организации принимать решения и действовать;

Персонал – люди, сотрудники организации;

Стиль управления – культура организации, т. е. совокупность вариантов поведения, мыслей, убеждений, символов, реакций и отношений, принятых в организации и разделяемых большинством сотрудников;

Совместно разделяемые ценности – основополагающие ценности организации, определяющие смысл ее существования; фундаментальные идеи, на которых строится бизнес.

5.3. Эффективное организационное изменение

как результат взаимодействия ключевых

факторов организации

Альфред Чандлер считает, что структура организации вытекает из принятой компанией стратегии, причем в структуру он включает информационные потоки и потоки данных. По сути, Чандлер объединяет множество различных факторов, влияющих на структуру организации начиная с иерархии и заканчивая информационными потоками. Главным фактором развития структуры ученый считает роль менеджера («видимая рука менеджмента»). При переходе от более мелких и простых форм организации к более крупным и сложным трансформируется роль менеджеров. Стратегии Чандлер делит на два вида: позитивная – связана с диверсификацией продукции и поиском новых рынков, оборонительная – компания, находящаяся в сравнительно стабильной ситуации, стремится защитить текущее положение обычно путем слияния с подобными компаниями, поставщиками и покупателями. Обе стратегии приводят к образованию крупных вертикально-интегрированных компаний.

Том Бернс определил два крайних типа компаний, из сочетания которых складываются реальные компании. В стабильных условиях действует механистический тип организации, в котором управленческие функции четко распределены по направлениям, каждый работник знает, что ему делать, четко определен контроль, а конечной инстанцией является вершина иерархии. Такая организация довольно близко соответствует рационально-легальной бюрократии М. Вебера. Организмический (органистический) тип организации хорошо приспособлен к нестабильной окружающей среде. Такая организация настроена на постоянное переопределение индивидуальных задач работников, для выживания и успеха организации важными являются знания. Взаимодействие внутри такой организации – в форме советов и обмена информацией – приводит к расширению знаний. Работники в данной организации ведут себя активно, не существуют нормы, четко определяющие их функции, в противном случае они просто снизили бы адаптивность организации.

Бернс подчеркивает трудность превращения механистической организации в организмическую: при попытке что-либо изменить уже существующие отделы начинают бороться за контроль над новыми и возникают «патологические системы». В быстро меняющихся рыночных условиях у сотрудников механистической организации часто возникает необходимость обращаться за консультациями к вышестоящему начальству. В итоге на высший уровень управления обрушивается весь груз проблем, руководитель компании оказывается перегружен работой, а менеджеры более низкого уровня – разочарованы тем, что их «обходят». Возникает патологическая система первого типа. Некоторые компании пытаются в таких ситуациях наладить взаимодействие с помощью специально нанимаемых сотрудников – возникает патологическая система второго типа, механистические джунгли. Третий вариант патологической системы – сверхчеловеческая система или комитет. Как известно, постоянные комитеты обычно неэффективны.

Поль Лоренц и Джей Лорш считали, что из-за зависимости оптимальной структуры организации от требований внешней среды в каждой конкретной ситуации должна быть своя наилучшая структура организации (ситуационный подход), а универсальной структуры не существует. Эффективность организации, помимо структуры, зависит от подбора персонала – неподходящие люди, даже организованные соответствующим образом, не дают организации эффективно функционировать.

Представители теории организационных рынков Джеффри Пфейфер полагал, что организации надо изучать с точки зрения их связи с внешним окружением. Организации не совсем автономны и самоуправляемы, так как им требуются различные ресурсы. Степень зависимости зависит от трех условий: важности ресурсов для организации; степени свободы распоряжения ресурсами со стороны организаций, их контролирующих; наличия или отсутствия монополии на ресурсы у организации, их контролирующей, то есть легкости нахождения другого источника тех же ресурсов.

Для уравновешивания внешнего влияния, организация может использовать следующие стратегии: изменение препятствия или приспособление к нему; изменение степени зависимости с помощью слияния, диверсификации, роста. Так «размер увеличивает стабильность в большей мере, чем прибыльность», а диверсификация может уменьшить зависимость в какой-либо одной области; объединение руководства или создание совместных предприятий с другой компанией; изменение законодательства с помощью политических методов, причем данная стратегия является крайней и используется, если не работают первые три.

Резюме

Традиционный подход к изменениям в организациях сводится к изменениям в структурах, т.к. в структурах представлены взаимосвязи, складывающиеся между отдельными направлениями деятельности организации, ее подразделениями.

Современный подход признает, что эффективное организационное изменение в действительности представляет собой взаимосвязь между структурой, стратегией, системами, стилем, суммой навыков, составом персонала и тем, что они называют совместно разделяемыми ценностями. Эти семь ключевых элементов составляют сценарии организации и описаны в теореме «7С» Р.Х . Уотермена, Т.Дж. Питерса и Ж.Р.Филлипса.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Опишите традиционный подход к изменениям в организациях.

2. Особенности современного подхода к организационным изменениям. Ключевые факторы изменений в организациях.

3. Сущность теоремы 7С Р.Х. Уотермена, Т.Дж. Питерса и Ж.Р.Филлипса и характеристика ее ключевых составляющих.

4. В чем суть идеи вариативности факторов и идеи взаимосвязи переменных.

5. Охарактеризуйте преимущества и недостатки правил и регулирующих процедур.

6. Целенаправленность и устойчивость организации. Управление изменениями в контексте представлений об устойчивости организации.

Задания для работы на семинаре

1 Подготовьте реферат по одной из тем:

A) Современные тенденции в развитии организационных структур управления;

B) Сетизация как новая разновидность организационных структур. Основные модели сетизации.

2. Ситуация для анализа. Внимательно изучите текст ситуации и дайте подробные ответы на вопросы в конце ситуации.