Истинные возможности классической физики и ложные основы современной

А.А.Шляпников

Всё, что Вы читали и слышали о научной несостоятельности классической физики, о тупиках на её пути, о ее неспособности работать в микромире, не соответствует фактам и не выдерживает проверки. Такая проверка Вам здесь и предлагается. Есть ряд простых и ясно видимых ошибок. Сама же проверка и избранная автором позиция вызваны следующими причинами.

Научная революция разорвала тесную ранее связь между передовой фундаментальной физикой и инженерной практикой. Основным и часто единственным инструментом множества инженерных профессий, фундаментальной научной базой просвещения, технологий, технических наук осталась классическая физика, давно "отброшенная" от фундаментальных исследований и отставшая на 80 лет. ХIХ век и начало ХХ века - времена классической школы физики - называют веком великих научных открытий. Научная революция положила конец и классической школе, и великим открытиям, разрушив источник тех великих открытий - прежнюю научную парадигму. Построенная же революцией новая теоретическая физика оказалась непродуктивной, не способной к великим открытиям, не пригодной для большинства профессий - как говорят, "заумной". Начался вековой застой в фундаменте профессий, наук и технологий. Классическая физика, лишившись единой научной школы, распалась на множество технических наук, давших нам профессии (с позиции которых и выступает здесь автор), но оставшихся на фундаменте, построенном век назад.

Классическая школа несла новые знания всему обществу - человеческому большинству, массовым профессиям и технологиям, представляя знания в пригодной для того общепонятной форме. Современная академическая физика, напротив, работает против общества: заявляя, что мы, обычные люди, "неспособны к пониманию глубинных свойств материи" - что к этому способен лишь узкий круг особых людей, она лишила человеческое большинство даже надежды на эти знания. "Отбросив" от микромира классические теории, ограничив область их применения рамками обыденного мира, она отбросила от микромира технические науки и профессии, на тех теориях основанные. Уже девятый десяток лет стоят они на пороге в микромир, не смея перечить академической физике, нарушить установленные ею границы и переступить этот порог, хотя давно и явно имеют для этого весьма эффективные собственные средства.

Как бы ни была хороша для кого-то современная теоретическая физика, но она - не для нас. Нам по-прежнему нужна научная школа классической физики, которая снова объединяла бы, возглавляла и вела вперед технические науки, пополняла бы знания инженера, вела его в микромир, не ломая его логику и прежние знания. Давно пора сделать к этому первый шаг и дать первый отпор её разрушителям. С того и начнём, используя свои профессиональные знания и следующее обстоятельство.

Представители современной физики десятки лет говорят и пишут о научной несостоятельности классических теорий, об их непригодности для микромира. Вместо доказательств они демонстрируют нам свои неудачные попытки применять эти теории для объяснения ряда явлений, имеющих место в микромире. Не умея применять теории и потому не справившись с задачами, они делают вывод, что задачи неразрешимы в принципе, что классические теории не годятся для решения этого круга задач и к микромиру не применимы. На самом-то деле те задачи легко решаются и могли быть решены почти век назад, а выводы о несостоятельности классических теорий были ложны изначально. Сегодня эти задачи - в компетенции наших профессий и технических наук, которые основаны на этих же классических теориях и знают их во всех подробностях и всех случаях применения. Мы решим здесь те же старые задачи средствами тех же старых теорий и проверим каждый критический аргумент современной физики.

Такая проверка показывает, что современная школа физики, убеждая нас в научной несостоятельности школы классической и в нашей неспособности понимать глубинные свойства материи, вводит нас в заблуждение каждым своим аргументом. Мы докажем это, излагая ответы классической физики на следующий ряд вопросов:

- Почему электроны, вращаясь в атоме вокруг ядра, не излучают электромагнитную энергию в пространство?

- Как сохраняется энергия электромагнитных волновых полей в микромире?

- Что такое "частица-волна"?

- Чем и как связаны элементы микромира в атомы, молекулы и тела?

- В чем причины квантовости?

- Чем определяется структура электронных оболочек в атоме?

- Почему и в каких смыслах постоянны и непостоянны размеры тел?

- Из каких явлений, при каких условиях и как слагаются преобразования Лоренца и принцип относительности движений?

Ответы покажут, что возможности классической физики, наших профессий, наших логики и здравого смысла вовсе не ограничены рамками обыденного и профессионального мира - этот безотказный инструмент прекрасно действует и в микромире, и при релятивистских скоростях, действует даже более успешно, чем теории современной физики, и на уровне более глубоком, чем её фундаментальные постулаты. Естественно, ни о каком согласии с современной академической физикой в излагаемом материале не может быть и речи. Классическая физика, имея собственную парадигму - свои критерии истинности и доказательности, свою логику, систему приоритетов и пр., и действуя в пределах компетенции, в таком согласии не нуждается. Оценки и мнения известны заранее.

Автор надеется, что читатель имеет хотя бы начальные знания об электромагнитных излучениях и колебаниях и, следуя за текстом, всё проверит сам, не доверяясь ни автору, ни авторитетам современной физики. Займёмся же проверкой, а сказанное продолжим ниже уже на основе её результатов.

"Почему электрон, вращаясь в атоме вокруг ядра, не излучает? "

В учебниках современной физики говорится, что, согласно классической электродинамике, электрон, вращаясь в атоме вокруг ядра, должен бы излучать энергию в виде электромагнитных волн и, потеряв энергию, упасть на ядро. Но этого не происходит. Почему? Пишут, что классическая физика принципиально неспособна этого объяснить известными ей законами природы, и делают вывод, что в микромире действуют другие законы природы.

На самом же деле такое объяснение не было проблемой никогда, и вывод не был верным. Вопрос возник в 1911 году, когда Резерфорд открыл атомное ядро и впервые предложил свою модель атома, в которой электроны вращались вокруг ядра. Ответ уже был очевиден для специалистов того времени - нужные для этого задачи математической физики уже тогда были решены. Сегодня этот вопрос можно предлагать и студентам на зачетах по курсу технической электродинамики или теоретических основ электротехники. Ответ на него таков.

Согласно классической электродинамике, электрон, совершая периодические движения в атоме или вне атома, всегда излучает в пространство электромагнитное периодическое волновое поле - иначе и быть не может. Но атом в целом, т.е. электрон вместе с атомным ядром, не излучает, следовательно, согласно той же теории, из атома (из ядра) излучается ещё одно поле - такое, что вдали от атома эти два поля, накладываясь друг на друга и суммируясь, всюду обращаются в нуль. Для этого оба поля должны вдали от атома ("в бесконечности") становиться точно равными друг другу и следовать там в противоположных фазах (т.е. с разностью хода, равной полуволне излучения). Тогда векторы полей в каждой точке дальнего пространства равны и направлены встречно, сумма полей вдали от атома равна нулю, энергия из атома не уносится, и источники излучений не теряют своей энергии. Равенство полей вблизи и внутри атома не требуется - там они могут различаться, и тогда остается лишь поле вблизи атома, которое содержит энергию, но не уносит её в пространство. Причину равенства полей мы рассмотрим позже.

Итак, согласно классической физике, ядро в атоме становится источником излучения, которое гасит излучение электронов и удерживает энергию в атоме. Таков единственно не противоречащий законам природы вывод и ответ классической физики на поставленный вопрос. То же объяснение проще можно представить себе в первом приближении так. Электрон и ядро в атоме водорода, как пара зарядов, образуют диполь, который вращается и поэтому излучает. Если ядро в атоме действует как ещё один электрический диполь, и атом поэтому содержит два вращающихся вместе диполя, дипольные моменты которых равны и противоположны, то и излучать эти диполи в дальнюю зону будут примерно равно и противоположно, а их общее излучение будет очень близко к нулю. Атом очень мал в сравнении с длиной излучаемых волн, поэтому вдали от него оба излучения движутся, можно считать, из одной точки, равны между собой и гасят друг друга почти целиком.

Электрический диполь - не лучшее представление. Но тот же результат получится, если представить ядро в виде источника вращающегося магнитного поля. Представляя же ядро в виде источника электрического и магнитного полей в их различных пропорциях, можно объяснить ещё и какие-либо иные свойства атома. От пропорции этих полей зависят сила притяжения электрона к ядру и частота его вращения - электродинамика не даёт полной картины атома и однозначного решения, оставляя нам этот выбор. А чтобы объяснить полное отсутствие излучений (хотя это, как выяснится, вовсе необязательно), нужно лишь построить полную и подробную картину электрического и магнитного полей ядра. Сама же картина в принципе очевидна, и в 1911 году тоже была очевидной. Природа будто нарочно дала нам атом как прибор для изучения электродинамических характеристик ядра. Электрон, вращаясь в атоме, создаёт переменное электромагнитное поле, через которое воздействует на ядро как на испытуемый объект, и посылает к нам в макромир сообщения о результатах воздействия в виде излучений из атома. Если излучение из атома оставалось бы равным излучению электрона, то значило бы, что ядро никак не реагирует на поле электрона и не является объектом классической электродинамики. Всё иное означает, что ядро таким объектом является. Излучение из атома есть сумма двух излучений - электрона и ядра. Одно из них известно, и можно рассчитать второе. А множество устойчивых орбит - это множество экспериментов с одним и тем же ядром для определения особых точек его частотной характеристики. Оказалось, что атом в устойчивых состояниях не излучает вовсе - значит, излучения ядра и электрона в этих случаях равны и противофазны.

Однако, этот "прибор" дает нам сведения лишь о внешних характеристиках ядра, но не о внутреннем его устройстве - этим вопросом мы здесь не занимаемся. Вы в праве полагать, что в глубинах атомных ядер и электронов действуют особые законы природы, и этим объяснять свойства атомного ядра как источника излучений. Но вне ядра и электронов и между ними внутри атома действуют те же самые законы природы, что и в макромире - ими всё объясняется, и не было оснований их оттуда "отбрасывать". Природа даже вложила в атом подсказку: электростатическое поле электрона гасится вдали от атома электростатическим полем ядра. Посмотрите, мол, как я гашу одно поле другим таким же, и поймите: динамические поля гасятся так же и там же -

нет и не было здесь перед классической физикой никогда не только тупиков, но даже малых затруднений. Видите сами: вопрос настолько прост, что решение не требует ни вычислений, ни глубоких знаний, ни особой догадливости. И открывает путь к ядру. Но авторы учебников - ведущие физики мира - уже 80 лет уверяют, что вопрос неразрешим. 80 лет назад об атомном ядре почти ничего не знали, и никто не мог сказать, что ядро неспособно излучать. Не пишут этого и сегодня, а значит, подобные уверения не опирались и не опираются на знания о ядре, а были и остались плодом вопиющего научного невежества: физики не знали, что одно поле излучения может быть погашено другим таким же полем, поле электронов - полем ядра. Знают ли сегодня? Видимо, не обошлась научная революция без матросов с крейсера "Аврора". Но этот плод невежества положен в основы современной физики, пропагандируется Академией Наук и вкладывается в головы новым физикам как высшая истина мировой науки.

Ответ же на вопрос открывал перед физикой следующий путь. Если электроны в атоме излучают, то излучает и ядро, следовательно микромир заполнен волновыми электромагнитными полями. Системы микромира тогда можно изучать средствами классической физики как электромеханические системы с волновыми связями. Классическая физика открывает себе доступ в микромир, электромагнитными волновыми полями объясняет всё в нём: квантовость, строение атома, связь атомов между собой, свойства размеров тел (их непостоянство) и т.д. - объясняет ясно, логично, общепонятно, без гипотез и постулатов, не опровергая законов природы и не придумывая новых полей. За классической физикой пришли бы в микромир наши профессии и промышленные технологии уже много десятилетий тому назад. Таким образом, рассматриваемый вопрос является ключом к решению всего множества вопросов, стоявших много лет на нашем пути в микромир.

Однако, гении революции не заметили очевидного решения и, "отбросив" законы природы, почему-то решили, что электроны в атоме вообще не излучают. Тогда не излучает и ядро, а в устойчивом микромире полностью отсутствуют волновые электромагнитные поля, поскольку отсутствуют их источники. Классическая физика (и мы вместе с ней), не зная иных полей, остаётся без средства познания микромира и не может объяснять явлений, имеющих в нем место. Все явления в микромире становятся необъяснимыми, физика вынуждена признать их просто как факты и принять в качестве постулатов. Становятся загадкой поля и силы, удерживающие элементы микромира на своих местах и орбитах. Приходится придумывать гипотетические поля и объяснять волновые явления фантастическими волнами материи. На постулатах и гипотетических полях вырастает парадигма новой физики с её новыми логикой и философией. Классическая школа общедоступной физики разрушается, "обычная" логика и здравый смысл отвергаются, и утверждается монополия узкой группы людей на физику, на понимание "глубинных свойств материи" и "высшую форму мышления".

Поскольку этот вопрос так важен, рассмотрим его ещё раз, но в более общем виде. Здесь и далее, говоря об излучениях и процессах, будем иметь в виду только периодические процессы и излучения. Два источника излучения, согласно той же классической теории, могут гасить излучения друг друга в дальнюю зону пространства, тем более - когда они находятся один внутри другого. Одно и то же излучение в дальней зоне может создаваться разными источниками излучений, и есть бесконечное их множество равно (тождественно) излучающих вариантов. Излучения двух равно излучающих источников, наложенные друг на друга в противофазе, в дальней зоне взаимно погашаются, т.к. векторы полей двух таких излучений там всюду равны и противоположно направлены. Остаётся лишь ближнее поле, не уносящее энергию в пространство и содержащее лишь встречные потоки энергии от излучателя к излучателю.

Вот известный пример неизлучающей пары источников излучений. Пусть какой-либо излучатель электромагнитных волн окружен сплошным замкнутым электромагнитным экраном, тогда излучение во внешнее пространство не уходит - внутренняя поверхность экрана отражает и поглощает излучение, когда на ней наводится система электрических токов, которая становится вторичным источником излучений, в том числе - излучений отражённых. Этим (токами) роль экрана исчерпывается, поэтому, если экран удалить, но сохранить эту систему токов (такой теоретический прием используют в технической электродинамике) или организовать её каким-либо способом без экрана, и оставить тот же излучатель, то излучение всюду останется прежним, и поле будет создаваться только внутри той же области, несмотря на то, что экрана больше нет и он не мешает движению излучений. Эта система токов излучает во внешнее пространство поле, точно равное полю излучателя и противофазное ему, в результате чего излучение во внешнем пространстве отсутствует. Излучатель и экранирующие его токи составляют источник излучения, в пространство не излучающий. При этом размеры, форму и свойства экрана, а потому и систему токов можно варьировать бесконечно, получая множество различных, но равно излучающих "в бесконечность" систем токов. Не излучающий в пространство источник излучения может быть произвольно поделен на два, излучающих в дальнее пространство равно и противофазно.

Будем в дальнейшем иметь в виду, что источником излучения (точнее, источником энергии излучения и его причиной) является не предмет - не излучатель и не экран, а электромагнитный процесс, текущий в этом предмете, и поле излучения определяется этим процессом. Каждый предмет может нести в себе некоторое множество различных электромагнитных процессов, излучающих электромагнитные волны по-разному, подобно тому, как стальной брусок может содержать в себе множество механических (звуковых) колебаний различных частот и форм и излучать энергию этих колебаний в виде различных по тону и направленности звуков.

Очевидно, атомное ядро и обегающий его электрон также составляют неизлучающую пару излучающих объектов. А в ядре действует один из тех электромагнитных процессов, что способны своим излучением гасить излучение электрона. Можно сказать и так: излучение из ядра таково, что движущийся электрон (или электроны) полностью экранирует его. Ведь среди всего разнообразия источников излучения найдутся и такие, экранировать которые можно даже одним бегущим вокруг них зарядом.

Возникает удивление: почему эта простейшая задача не была решена? Ведь есть десятки тысяч профессионалов в области электродинамики. Их не спрашивали? Разве профессоры и академики, из года в год повторяя вопрос: "Почему электрон не излучает?" в своих лекциях и учебниках, не видят на него ответа? Получается, что вся современная мировая физика не способна в течение века решить простейшую задачу классической электродинамики. Это невероятно. Ведь физика - это интеллектуальная элита, владеющая "высшей формой мышления", которая всему человечеству, кроме себя, ставит диагноз: "не способны к пониманию". Может быть, дело в том, что эта ошибка времен революции лежит в фундаменте современной физики подобно ржавой бомбе, готовой при первом к ней прикосновении сокрушить всё, что построено на том фундаменте за десятки лет трудами тысяч людей. Много ли в физике найдется желающих к ней прикасаться? И возникает подозрение, что решение найдено тысячу раз, но просто не принимается в научную печать - как опасное для основ современной физики. На ту же необъективность указывает и следующее.

Излагая нам вопрос о том, почему не излучается энергия из атома, ученые всегда ставят его в искаженной форме: "Почему электроны в атоме не излучают?", уже подменив факт: "атом не излучает" выдумкой: "электроны не излучают". А ведь прекрасно знают, что не излучает лишь атом в целом - электроны вместе с ядром, что без ядра они, двигаясь так же, всегда излучают, т.е. что причина - это ядро. Но вопрос ставят так, будто ядро заведомо не имеет значения

Затем, в учебниках, популярных изданиях и лекциях они уверяют нас, что атом в его классическом представлении обязательно излучает, теряет энергию и разрушается. И дают тому пояснения, расчеты и рисунки, где атомное ядро представлено просто заряженным шариком, не способным ни излучать, ни быть диполем, ни вообще как-либо реагировать на движущийся вокруг него электрон (например: В.Акоста, К.Кован, Б.Грэм, "Основы современной физики", М., "Просвещение", 1981г, стр.131-134). Заряд, двигаясь вокруг шарика, не имеющего никаких свойств, конечно же, должен излучать, теряя энергию. Свойства ядра, кроме заряда, массы и размеров, не были известны во времена классической школы. Но не состояла она из чудаков, которые бы утверждали, что у ядра нет никаких электромагнитных свойств. Авторы учебников обманывают необученного читателя - подменяют сложнейший по свойствам и совсем еще не известный объект шариком с никакими свойствами, и излагают так, чтобы читатель думал, будто такой портрет атома давала классическая физика. Люди, когда правы, таких хитростей не применяют.

На основании представления, что ядро - просто шарик, делаются выводы, что электроны в атоме не излучают, что классическая электродинамика противоречит этому якобы факту и не годна для микромира. Альтернативное же решение вопроса - "ядро тоже излучает" - скрывается от читателя, не упоминается и не обсуждается.

Вывод, основанный на представлении "ядро - это шарик без свойств", принимается в качестве фундаментального постулата новой физики: "электрон не излучает...", а само представление незаметно становится опорой этого постулата. Потом даются другие, прямо противоположные сведения о ядре, но фундамент от этого уже не меняется.

Однако, продолжим наши изыскания. Итак, наш первый вывод вытекает только из факта, логичен, не противоречит законам природы, и можно сказать, что первую задачу мы решили, причем средствами, известными электродинамике с 1903 года. Правда, можно также сказать, что решение попросту отодвинуто из атома в ядро. Но и того достаточно: классическая физика отвечает на вопрос, а вовсе не становится в тупик.

Можно пояснить с достаточной полнотой, почему излучение из ядра именно таково, и как оно слагается. Для этого рассмотрим сначала вопрос о том, почему не излучается в пространство и не истощается энергия движений в более сложных системах микромира - в макроскопических телах, состоящих из множества атомов.

Макроскопическое тело, состоящее из множества атомов, есть сложнейшая колебательная система, которая содержит в себе множество элементов (электронов и атомных ядер), несущих заряды и диполи, способных вращаться, колебаться, прецессировать и резонировать различным образом, излучая при этом электромагнитные волны. Различные сочетания и варианты всех этих потенциально возможных в системе элементарных (локальных) колебаний составят гигантское разнообразие объемных излучающих колебательных процессов. Внутренних потерь энергии в системе нет.

Представьте себе колебательную систему бесконечной сложности, способную содержать в своем объеме бесконечное разнообразие электромагнитных колебательных процессов (систему с бесконечным разнообразием резонансов или бесконечным числом степеней свободы колебаний на каждой частоте), в которой возможен любой колебательный процесс, о каком бы мы ни заявили, создающий любое излучение. Имеется в виду, что эти процессы не уже идут в системе, а могут быть возбуждены в ней и могут продолжаться в виде свободных колебаний, пока не излучится их энергия. Из такой системы будут вообще невозможны длительные периодические излучения. И вот почему.

Если в бесконечно сложной колебательной системе без внутренних потерь энергии будет действовать какой-либо излучающий колебательный процесс, и энергия его излучений станет уходить в пространство, то в ней разовьется и другой процесс, отличный от первого, но излучающий равно с ним и в противоположной фазе, и будет гасить излучение первого. Этот второй процесс, едва зародившись и будучи как угодно малым, будет тоже излучать в пространство поле, подобное первому, но противофазное к нему, уже отчасти гася излучение первого и уменьшая мощность уходящего излучения. Уменьшение уходящей мощности говорит о том, что второй процесс поглощает энергию излучений первого. Как и все колебательные процессы, он накапливает эту энергию в себе и потому усиливается. При этом два процесса обмениваются энергией через свои излучения, причем второй, слабый процесс получает энергии больше, чем отдает, он развивается до тех пор, когда излучения двух процессов сравняются, а суммарное излучение их станет нулевым. Два процесса, излучая и принимая друг от друга энергию, составят один неизлучающий процесс. Когда внутренних потерь энергии нет, такие процессы могут длиться бесконечно. Так и объясняется с точки зрения классической физики сохранение энергии движений в системах микромира.

Любое электромагнитное излучение в пространство - это векторное поле, и мощность его может быть уменьшена путем наложения на него в пространстве другого поля - с противоположным направлением векторов. Тогда поток его энергии будет отчасти повернут, направлен к источнику этого другого излучения, для которого станет источником энергии. Если второй источник излучения - колебательный процесс (свободные колебания, резонанс), то он, принимая энергию излучений, накапливает ее в себе в виде энергии этих же колебаний и усиливается, как бы пытаясь перехватить весь поток уходящей энергии. И это придает излучающим колебательным системам тенденцию к минимуму излучения. Если в системе окажется возможным еще один процесс, способный еще уменьшить излучение из нее, то и этот процесс будет развиваться за счет перехватываемой им из пространства энергии излучения. Так будет продолжаться или до полного погашения излучений, или до исчерпания возможностей системы. Процессы складываются в один сложный процесс, не излучающий вовсе или излучающий в некотором смысле минимально.

Сложность реальных макроскопических тел как колебательных систем не бесконечна, в них возможен не любой процесс, поэтому в них действуют, не затухая, лишь те процессы, которым там нашлись "антиподы" - равно и противофазно излучающие процессы. Прочие же процессы излучают свою энергию и затухают. Естественно, в системах конечной сложности спектр оставшихся процессов "дырявый" - дискретный, и чем проще система, тем меньше в ней число неизлучающих процессов, а дискретность более заметна. Однако, даже атом водорода, судя по его стабильным состояниям, способен содержать целый ряд различных неизлучающих процессов, т.е. представляет собой колебательную систему достаточной для этого сложности. И мы не имеем оснований делать об атоме или о его ядре противоположные заявления.

Сложная неизлучающая колебательная система остается способной к приему энергии внешних излучений, которые возбуждают в ней новые процессы, и тоже, если излучения длительны, происходит развитие процессов, получающих энергию извне, - система как бы настраивается на прием внешней энергии. Когда внешние излучения прекратятся, новый процесс, захвативший энергию, может быть, не сможет ее излучить, если найдется ему "антипод". По этой причине (и другим) концентрация энергии в телах оказывается несравнимо большей, чем в окружающем их пустом пространстве.

Вернемся к атому.

Чтобы излучать и гасить излучение электрона, ядро должно нести в себе источник излучения - какой-то электромагнитный периодический процесс. Электроны в атоме движутся по различным орбитам с разными частотами, потому ядро должно действовать как сложная колебательная система, способная содержать в себе достаточное разнообразие колебаний, как система со множеством резонансов - например, как объёмный резонатор, причем как резонатор относительно низких для его размеров частот (т.к. длины волн, излучаемых ядром, должны быть много больше размеров ядра). В макромире (в технике) объемными резонаторами такого рода могут служить куски и капли диэлектриков и ферромагнетиков - объемные предметы любой формы из неэлектропроводного материала, электромагнитные свойства которого существенно отличаются от свойств вакуума (ферриты, пластики), или резонаторы электромеханические. Кто плохо знаком с электромагнитными резонаторами, может понимать их как подобия звуковых резонаторов. Таких как колокол, камертон или кусок рельса. Те и другие способны нести в себе большое разнообразие колебаний, излучать энергию колебаний в окружающую среду в виде волн и принимать энергию волн из среды, накапливая ее в себе в виде энергии колебаний. Здесь важно, чтобы сам резонатор не создавал больших внутренних потерь энергии и не излучал ее уж слишком быстро, чтобы удерживал в себе или вокруг себя некоторый ее запас.

Электромеханические резонаторы отличаются материалом, в котором электромагнитные поля вызывают упругие деформации, а деформации - вновь поля, и электромагнитные процессы в нем сливаются воедино с механическими. Таков, например, кварц. Такой резонатор способен содержать в себе колебания очень низких частот и чрезвычайно медленные электромеханические волны, которые циркулируют в нем, почти полностью отражаясь от границ материала вовнутрь и частично излучаясь наружу в виде электромагнитных волн. В таком материале и вокруг него в пространстве электромагнитные волны могут двигаться на много порядков медленнее, чем в пустоте. При этом размеры резонатора ничтожно малы в сравнении с длинами волн, излучаемых им в дальнее пространство. Будем считать такой резонатор нашим лучшим приближением к ядру в его внешнем электромагнитном проявлении. А круговые волны с поляризацией материала - лучшим приближением к процессу у поверхности ядра.

Электрон, вращаясь в атоме вокруг ядра, излучает в дальнее пространство электромагнитные волны. Если в ядре может существовать колебательный процесс, который создает вдали от атома точно такое же излучение, то он, едва зародившись и будучи как угодно малым, станет излучать в пространство и отчасти гасить излучение электрона, отбирая энергию излучения в себя (а не куда-то еще) и потому усиливаясь до наступления равновесия между притоком и оттоком мощности, то есть до нуля излучения из атома. Процесс можно понимать как состоящий из множества более простых колебаний, и тогда каждая его составляющая, способная отобрать часть мощности излучения и уменьшить ее, будет развиваться за счет этой энергии до тех пор, пока не сложится процесс, который создает излучение, тождественное и противофазное излучению электрона, и потому отбирающее всю мощность его излучения. Электрон же тогда, по причине тождественности излучений, улавливает всю мощность излучения из ядра. Движущийся электрон и этот процесс обмениваются энергией излучения, не отдавая ее в пространство и составляя энергетически устойчивую систему.

Так излучение электронов, направленное, казалось бы, из атома в пространство, возбуждает, питает энергией и формирует в ядре процесс, удерживающий энергию в атоме. Процесс, естественно, волновой и круговой, причем волны вокруг ядра чрезвычайно медленные, а ядро (как и все объемные резонаторы в технике) имеет дискретное множество резонансов и потому поддерживает дискретный ряд электронных орбит. Полное отсутствие излучений из атома не обязательно. Достаточно энергетического равновесия с окружающей средой (об этом ниже).

Все это происходит в полном согласии с классической электродинамикой, а вовсе не вопреки ей. Нет и не было здесь перед классической физикой никогда ни тупиков, ни трудностей, ни нужды в постулатах. Она просто, ясно и логично объясняет явления, якобы необъяснимые в принципе. И могла объяснять это изначально. Сама же современная школа физики на ею же поставленный вопрос не отвечает и не ответит никогда, т.к. приняла факт энергетической устойчивости микромира в качестве одного из своих постулатов, как в принципе не имеющий объяснения. И этот шаг слабости и отчаяния лег в основу современной физики. А теоретики, не способные решать несложные задачи электродинамики и первыми сделавшие этот шаг, стали ее отцами и первыми гениями, победителями классической электродинамики.

Мы сделали здесь вывод о том, что атомное ядро (да и все иные объекты микромира) имеет способность быть сложной колебательной системой, неким подобием резонатора, т.е. нести в себе во множестве колебательные процессы, способные излучать и принимать энергию в виде электромагнитных волн. К этому есть следующие основания.

Во-первых, способность атомного ядра к резонансам известна. Нет сомнений и в том, что изучено еще не все разнообразие колебательных свойств ядра.

Во-вторых, способность быть резонатором, т.е. содержать в себе какие-либо электромагнитные колебания, имеют в макромире все предметы, отличные от окружающей среды по электромагнитным свойствам, когда в них достаточно малы потери энергии. Классическая физика не делает принципиальных различий между микромиром и макромиром, от единства законов природы в них она не отрекалась и не выделяет элементы микромира из общего ряда предметов.

В третьих, механизм сохранения энергии движений в микромире предположительно един - как для тел, так и для отдельных атомов.

И, наконец, в четвертых: лишь этими свойствами ядра удается объяснить, почему же атом не излучает, впервые не противореча при этом ни законам природы, ни логике, ни фактам.

Мы не знаем, что такое атомное ядро и что у него внутри. Но вполне можем согласиться с представлением о ядре как капле жидкости - жидкости поляризованной, находящейся в полях, стянутой воедино какими-то силами и потому способной к электромеханическим колебаниям. Ничто не мешает нам теперь рассматривать ядро и прочие объекты микромира в их внешних проявлениях (только во внешних проявлениях) как электромагнитные колебательные системы, как резонаторы, аналогичные резонаторам из мира техники, но без потерь энергии и, может быть, более сложные. Со всеми вытекающими отсюда следствиями. И мы, обычные люди, "не способные к пониманию глубинных свойств материи", можем понимать своим обыкновенным умом, что "частица-волна" современной физики - это какая-то колебательная система, своеобразный резонатор, способный нести (и не нести) колебания и волны. Этого достаточно для понимания с позиций классической физики всех проявлений частицами микромира волновых свойств.

Этим же объясняются и те картины рассеяния частиц, ссылаясь на которые вводили понятие "частица-волна". Электроны, например, пролетая сквозь кристалл, движутся не только в статических, но и в волновых полях, текущие фазы которых переменны. При этом в электронах тоже возбуждаются какие-нибудь колебания. Естественно, электроны вылетают из кристалла в направлениях, зависящих, кроме прочего, от фаз полей и колебаний, и, попадая на экран, образуют картину, похожую на картину интерференции волн. Но это вовсе не интерференция и не волны материи, а просто разброс траекторий электрических зарядов и осцилляторов, пролетевших сквозь волновое поле при случайных его фазах. Вводить в науку революционное понятие-гибрид "частица-волна" не было ни нужды, ни оснований.

Современная физика принимает волновые свойства материи как факт, объяснить их не способна, но обвиняет в такой неспособности классическую.

Связь атомов в твердом теле

Теперь мы выяснили, что волновые электромагнитные поля могут существовать в условиях микромира, не излучаясь в пространство и не теряя энергию. Источники таких полей постоянно действуют в микромире, волновые поля заполняют микромир и, естественно, создают электромагнитные силовые связи между источникам полей - элементами микромира. А эти силы способны удерживать элементы на определенных расстояниях друг от друга, связывая их в одно тело, в один атом, в одну молекулу. Нет оснований "отбрасывать" эти силы, и нет нужды искать для замены какие-то специальные поля и силы иной природы.

Современная теория так и не дала нам четкого и ясного, понятного инженеру представления о том, чем и как связаны атомы в молекулы и тела. Классическая школа могла лет 80 назад объяснить нам это, но мы лишились такой возможности вместе с самой школой. Рассмотрим это хоть теперь.

Пусть в волновое высокочастотное электромагнитное поле излучения, зависящее от координат и времени как sin(t-x) (коэффициенты будем упускать), помещен в плоскость Х и параллельно векторам электрического поля электрический осциллятор - короткий проводник с переменным электрическим током, зависящим от времени как sin(t) (той же частоты). На проводник будет действовать сила, пропорциональная произведению sin(t-x) на sin(t), что равно cos(x)/2 + cos(2t-x)/2. Второе слагаемое - быстропеременная сила, в среднем за период равная нулю и никуда проводник не движущая. Первое же слагаемое - постоянно действующая сила, движущая проводник вдоль оси Х, пока cos(x) не станет равным нулю. Она всегда стремится вернуть проводник в одну из тех точек, где cos(x)=0, двигая его в ту или другую сторону. На другом языке: осциллятор имеет дискретный ряд устойчивых положений в синхронном с ним волновом поле.

Аналогично, если через катушки нескольких электромагнитов пропускать синфазные токи сверхвысокой частоты (от одного источника), то магниты не только станут излучать волновое поле СВЧ, но и проявят некоторое непривычное для нас свойство: электромагниты, если находятся под действием только электромагнитных сил и начально расположены так, чтобы отталкивались друг от друга, разойдутся лишь на некоторые расстояния и будут удерживаться на этих расстояниях электромагнитными силами, как пружинами. Поскольку здесь магнитное поле - волновое, электромагниты, отталкиваясь и далее, попали бы в поле сил противоположного направления, и силы отталкивания изменились бы на силы притяжения. Поэтому они остановятся в некоторых устойчивых положениях - там, где эти силы меняют направление и равны нулю, - на некоторых устойчивых расстояниях друг от друга. При отклонении магнитов от устойчивых положений они попадут в область действия сил, возвращающих их обратно в устойчивые положения (что и позволяет применять здесь термин "устойчивые"). Если электромагниты находятся под действием только этих сил (например, свободно плавают в жидкости или на ее поверхности), то образуется (самоорганизуется) некое упругое тело, в какой-то степени упорядоченное по своей внутренней структуре.

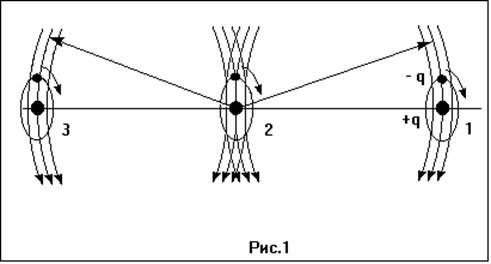

На рисунке рис.1 показана устойчивая группа из трех электрических диполей, которые равномерно и совместно вращаются вокруг общей оси (отрицательный заряд вокруг тяжелого положительно заряженного тела), и фрагменты электрических полей, излученных ранее соседними диполями. Поля имеют форму спиралей. Чтобы не загромождать рисунок, показаны лишь участки электрического поля, параллельные плоскости рисунка, и лишь вблизи диполей. Диполи занимают в полях друг друга устойчивые положения, т.к. находятся в максимумах электрического поля, как в потенциальных ямах, вращаются вместе с полем, и их подвижные заряды всегда смещены вдоль поля к нижнему энергетическому уровню в нем. Будучи выведены из устойчивых положений, диполи вернутся в них или придут к новым устойчивым положениям.

Упругие связи через посредство электромагнитных волн не могут не возникать между элементами микромира. Поля в нем достаточно сильны, а элементы излучают волновые поля, т.к. несут заряды и диполи, подвижны и способны к резонансам. Классическая физика не знает других полей и сил, способных удерживать элементы на расстояниях. Поэтому нам придется признать, что в упругом теле элементы микромира выступают в качестве носителей электромагнитных колебаний и волн, и упруго связаны между собой через посредство электромагнитных волновых полей.

Теперь заметим, что здесь впервые описан новый для физики объект (точнее, как бы новый): искусственное упругое тело, состоящее из множества макроскопических элементов. Этот объект имеет принципиальное значение по двум причинам. Во-первых, это простейший и первый пример пространственной самоорганизации. Во-вторых, ему свойственны определенные размеры, он может двигаться и претерпевать ускорения, как и тела естественные. Но, в отличие от тел естественных, здесь поля и силы, соединяющие элементы в единое тело, не скрыты в микромире, и мы получаем возможность рассмотреть вопрос вековой давности: зависят ли размеры тела от его скорости? Мы рассмотрим это подробнее в других главах. А пока обратим внимание лишь на следующее.

Учебный курс современной физики часто начинается с изложения дискуссии о постоянстве размеров тел и утверждения победы теории относительности над классической физикой. Позиции сторон при этом относят ко временам модели атома Томсона, к 1907 году, когда считалось, что атомы похожи на пирожки с изюмом, что в твердых телах они вплотную примыкают друг к другу, и потому размеры тел определяются размерами атомов, как размеры стопки пирожков - размерами пирожков. Постоянство размеров тогда казалось несомненным. И оставляют как бы неизвестным факт, также открытый Резерфордом в 1911 году: размеры тел определяются расстояниями между ядрами атомов. Свойства же расстояний определяются свойствами полей, объединяющих атомы в единое тело, где и скрыто решение спорного вопроса.

Размер тела - это сумма расстояний. В такой постановке классическая школа выигрывала спор, т.к. расстояния от скорости зависят. Это имеет место в практике и доказуемо при условии: все поля и информация движутся не быстрее света.

Но современная школа объявила, что между атомами действуют два вида полей особой природы, одно из которых - поле сил притяжения, другое - сил отталкивания, и что эти поля есть только в микромире. Это шедевр мудрости современной школы: ради объяснения одного явления придумала два фантастических поля, "отбросила" из микромира реальные электромагнитные поля, зато скрыла предмет дискуссии в глубинах микромира.

Чтобы спор о постоянстве размеров не был беспредметной схоластикой, физики тоже должны были придумать искусственное упругое тело, состоящее из макроскопических элементов с дистанционными связями между ними. Возможность была. В 1888 году Герц исследовал излучатели, называемые сегодня вибраторами Герца, а в 1903 году получены решения уравнений Максвелла, достаточные для математического описания полей излучения этих вибраторов и сил взаимодействия между ними. Вибраторы могли служить элементами тела уже тогда. Но размеры всякого подобного тела зависят от скорости так, как утверждали когда-то Лоренц и Фицджеральд. Поэтому сведения о них в физике отсутствуют. Оказалось, что эти сведения просто не допускаются к публикации. Это удалось проверить.

Судя по скрытым от нас сведениям, фильтровать информацию в физике начали тоже примерно в 1910-х годах и продолжают до сих пор. Объекты и факты, противоречащие теориям современной школы, "заметаются под ковер" по примеру отцов-основателей и по установленным ими правилам: сообщения не публикуются, а явления и предметы, даже известные каждому, но не описанные в академической печати, официально считаются несуществующими. Упоминать о них в научных публикациях запрещено, и они постепенно забываются.

Для победы научной революции, триумфа теории относительности и разрушения нужной нам классической школы, наших здравого смысла и логики понадобилось скрывать от нас факты, вводить в заблуждения и лишать нас знаний, не считаясь с вредом, наносимым обществу.

А под тем потертым ковром уже огромная свалка забытых драгоценностей.

Простейшие самоорганизующиеся системы

Макроскопические упругие тела предстают теперь перед нами как определенного рода самоорганизующиеся электромеханические системы, состоящие из источников статических и волновых электромагнитных полей и связанных воедино этими полями. Чтобы иметь представление о системах такого рода, нужно бы построить что-нибудь подобное, хотя бы в воображении. Мы уже имеем пример системы, самоорганизующейся по структуре в пространстве, - группу из нескольких высокочастотных магнитов, быстро вращающихся диполей или каких-либо иных излучающих волновое поле осцилляторов, свободно плавающих в невесомости или в жидкости. Самоорганизация будет более полной, если те процессы, что текут в элементах (колебания токов или зарядов, вращения) и создают волновые поля, будут тоже подвержены самоорганизации, самосогласованию их по частоте и текущим фазам. Сделать такую систему можно (даже в виде изделий, если очень понадобится) средствами радиотехники.

Рассмотрим систему, состоящую снова из множества одинаковых катушек, обтекаемых токами СВЧ, но пусть теперь каждая катушка будет частью автономного генератора электрических колебаний СВЧ, каждый из которых состоит из колебательного контура (конденсатора и этой катушки), усилителя, источника тока и цепи положительной обратной связи. Такие генераторы давно применяются, свойства их хорошо известны, что упрощает задачу. Пусть катушки снова служат излучателями и электромагнитами, а прочие части генераторов не полей излучают.

Одинаковые генераторы, будучи разрозненными, вырабатывают колебания немного неравных частот и в произвольных фазах. Но, находясь на некоторых умеренных расстояниях друг от друга, они взаимосвязаны через свои излучения, влияют друг на друга. Каждая катушка излучает энергию в виде электромагнитных волн и принимает энергию излучений других катушек, преобразуя ее в энергию электрических колебаний. Так колебательный процесс от каждого генератора распространяется на все другие генераторы, влияя на них. При этом генераторы, если располагаются более-менее определенным образом на некоторых расстояниях друг от друга, способны "входить в синхронизм". Тогда их колебания становятся синхронными, их излучения - когерентными, а процессы колебаний и излучений сливаются в единый объемный процесс, действующий на единой частоте в едином ритме. Другими словами: происходит самоорганизация локальных колебательных процессов во времени - по частотам и фазам колебаний, сливающая волновые и колебательные процессы в единый объемный когерентный процесс.

Когда колебания в элементах системы синхронны, то сохраняется их способность и к самоорганизации в пространстве. Элементы системы, двигаясь в волновом поле и поворачиваясь, займут в нем устойчивые положения и примут устойчивую ориентацию, образуя устойчивую пространственную структуру, в какой-то степени упорядоченную.

Так мы получим систему с самоорганизацией и во времени, и в пространстве. Теперь система не связана проводами, может автономно существовать, двигаться, претерпевать ускорения.

Проще рассматривать системы, расстояния в которых достаточно велики. Тогда элементы связаны только полями излучений, но не ближними полями. Чтобы элементы пришли при этом в устойчивые положения, не разрушив синхронизм колебаний, нужно еще придать им свойство взаимного притяжения (например, придать им постоянные дипольные моменты). Теория авторегулирования говорит нам о том, что генераторы остаются синхронными только на таких расстояниях, при которых происходит прием ими волновой энергии друг от друга, а это создаёт давление волн на них и силы взаимного отталкивания. Взаимное притяжение, уравновешивая давление волн, автоматически ставит элементы на расстояния, нужные для синхронизма.

Будем считать, что размеры генераторов всегда достаточно малы в сравнении с длиной излучаемых ими волн ("точечные"), что массы их малы, расстояния между ними - от единиц до десятков длин волн, а число генераторов в системе достаточно велико. Конечно, мы еще не можем сегодня создать настолько малые и мощные источники излучений, чтобы образуемые ими системы были прочными, а процессы их самоорганизации в пространстве - не слишком уж медленными. Но принципиального значения это не имеет.

Тенденция системы к минимальному излучению, о которой было сказано выше, достигается здесь взаимной самопроизвольной подстройкой (синхронизацией) колебаний в элементах системы. Амплитуды колебаний здесь мало подвижны, но подвижны их фазы, и фазы меняются так, чтобы отток энергии из системы был близок к минимальному. Эта система, в сравнении с естественными, проста: действует лишь на одной частоте, локальные колебания в ней имеют лишь по одной степени свободы, зато достаточно прозрачна, и та же ее тенденция видна в ней с других сторон.

Рассмотрим один конкретный пример синхронизации. Пусть два таких источника излучений установлены параллельно друг другу в очень длинную сверхпроводящую трубу с открытыми концами, и расстояние между ними равно n+1/2 длины излучаемых ими волн. Когда излучения источников синфазны и равны, то приходят к концам трубы с разностью хода в одну полуволну, то есть в противофазе, и в сумме равными нулю. Значит, энергия таких колебаний не вылетает из трубы, а остается в системе. Она циркулирует от одного излучателя к другому и каждый из них, излучая, принимает энергию излучений от другого. Это неизлучающая пара излучающих процессов. (Заметим, что потери энергии излучений в трубе привели бы к неравенству полей у ее концов, и излучения из нее не прекратились бы, т.е. внутренние потери энергии принципиально изменяют это свойство системы.)

Если процессы в генераторах не синхронны, т.е. их частоты различны, то они излучают независимо друг от друга. Если же синхронны, но не синфазны, то в общем случае могут быть представлены как сумма синфазного и несинфазных процессов, идущих в одной системе. Энергия не синфазных и не синхронных колебаний уходит из трубы в пространство. Колебания же в наших генераторах получаются путем автогенерации, т.е. воспроизводят сами себя, а те процессы, что излучили свою энергию, выпадают из процесса самовоспроизводства. Потому постепенно в системе остаются только синфазные колебания, которые не изучают.

Рассмотрим это еще раз. Амплитуды колебаний в генераторах, подобных нашим, обычно ограничены нелинейностью генераторов так, что с увеличением амплитуд уменьшаются средние за период коэффициенты усиления усилителей и приток энергии через них от источников питания к колебательным контурам, т.е. колебания, нарастая, подавляют усиление. Когда в большой системе действуют вместе различные формы колебаний (различные комбинации фаз колебаний), то "выживает" только та из них, которая способна существовать при самом малом усилении и самом малом притоке энергии колебаний. Эта форма подавляет усиление так, что другие колебания затухают. Усиление снижается до такой величины, при которой разрозненные генераторы уже не моли бы работать, и колебания вырабатывает лишь система в целом, а каждый генератор действует как усилитель излучений, принимая их и излучая усиленными.

Без трубы, в свободном пространстве излучения уходят во все стороны, в большой системе все несколько сложнее, но, в принципе, происходит так же. Форма излучаемого системой поля и количество излучаемой энергии зависят от комбинации амплитуд и фаз колебаний в элементах системы. Любая из таких форм (комбинаций) может быть представлена в виде суммы или наложения всех возможных в системе форм колебаний, которые конкурируют между собой. В конкуренции же имеют преимущество минимально излучающие формы, которые развиваются, подавляя прочие.

Простейшие резонаторы - колебательные контуры из катушек и конденсаторов - можно заменить здесь любыми другими излучающими резонаторами. В систему из генераторов можно включать пассивные резонаторы (без усилителей), основные свойства системы от этого не изменятся. Но колебания должны вырабатываться в процессе автогенерации, самовоспроизводства, и это здесь необходимо принципиально. Энергия, питающая систему, может поступать в нее не только через усилители, но и непосредственно - в виде энергии механической или электромагнитной, и, если нет внутренних потерь энергии, сохраняться в ней. Особенность системы в том, что каждый ее элемент находится в устойчивом положении, поэтому любое внешнее воздействие на систему, будь оно механическим или электромагнитным, выводит элементы из устойчивых положений, действуя против сил, создающих устойчивые положения, и, значит, передает свою энергию волновому полю, образующему эти силы. Это тоже процесс автогенерации колебаний, при котором сохраняется та же тенденция к удержанию энергии в системе. Какими бы хаотичными ни были внешние силы, их энергия преобразуется в упорядоченную форму, захватывается, становится частью энергии системы и сохраняется в ней. Это можно назвать самоорганизацией энергии. С другой стороны - это обычное для электромеханических устройств преобразование энергии из одной формы в другую.

Можно теперь представлять себе систему, состоящую только из резонаторов. Такие системы при отсутствии в них внутренних потерь энергии и достаточно малом излучении способны существовать в энергетическом равновесии с окружающей средой, на фоне излучений других таких же систем, когда приток энергии из среды компенсирует энергию излучений из системы.

Поскольку резонаторы играют в системе пассивную роль - лишь содержат в себе колебания, наверное, правильнее считать, что элементами системы являются локальные колебательные процессы вне зависимости от того, в чем они содержатся. Можно представить себе систему и вовсе без резонаторов, если полагать, что электромагнитные поля нелинейны или действуют в нелинейной среде, а в каждом локальном процессе имеется нелинейная область поля высокой плотности, которая и заменяет резонатор. Наверное, такие системы ближе к системам естественным, поскольку содержат меньше исходной информации - для их математического описания достаточно уравнений Максвелла с нелинейностью. Может быть, так и есть в природе. Нелинейность электромагнитных полей в пустоте - не выдумка, да и нет в природе явлений, линейных до бесконечности.

Особенности электромагнитного поля системы

Общее поле самоорганизующейся системы имеет некоторые особые свойства, связанные с тем, что в системе остаются только те формы колебаний (те процессы), которые ведут к наименьшему оттоку энергии из системы. Система при этом действует, как автоматическая, стремясь к минимуму оттока энергии и гибко реагируя на изменения условий. Чем больше число элементов в системе и число степеней подвижности в ней, тем более глубок возможный минимум излучения. Он может достигаться в различной степени в зависимости от свойств элементов, сил притяжения и пр. Случаи, когда этот минимум неглубок, игнорируем. Синфазные колебания - не единственно возможная форма. Возможно дискретное множество различных устойчивых вариантов синхронизации.

Можно представить себе в общих чертах как будет выглядеть поле большой системы, состоящей из множества "точечных" элементов, когда минимум излучения достигнут. Чтобы отток энергии был минимальным, каждая часть системы должна излучать энергию только на остальную часть системы (а не в окружающую среду), создавая максимальную плотность поля вокруг каждого элемента - как наилучшие для него условия приема энергии. Излучения элементов, двигаясь во всех направлениях навстречу друг другу, образуют поле стоячих волн. Оно заполняет систему, подробно повторяя ее форму, весьма слабо вне ее, а каждый элемент находится в сгустке энергии поля, излучаемого на него системой - в пучности стоячих волн.

Если бы часть системы осторожно удалить, то на ее месте в пространстве до реорганизации системы оставалась бы та часть волнового поля, которую еще продолжает излучать на нее остальная часть системы. Сделав фотографию этого поля, мы получили бы подробное изображение отсутствующей части системы, на котором прежние положения элементов отмечались бы точками наибольшей концентрации поля. Поле второй части системы давало бы, конечно же, изображение первой, показывая нам, как проходил обмен энергией между частями целой системы. Напряженность волнового поля каждого точечного источника убывает на расстоянии R как 1/R, а число источников на этом расстоянии в объемном теле пропорционально R2, поэтому общее поле в каждой точке создается не столько ближайшими источниками, сколько отдаленными (поскольку их больше), и может быть концентрировано на больших расстояниях от оставшийся части системы, образуя достаточно большой и сложный рисунок.

И тут мы неожиданно сталкиваемся с излишней для нашего изложения, но очень интересной темой. Дело в том, что фотографированием электромагнитных полей занимались физики при изучении биополей, и подобные фотографии были ими получены. Они были опубликованы в наших научно-популярных журналах в середине 1960-х годов. В частности, фотографировали поле листа растения, часть которого перед тем была отрезана и удалена. Но получалось изображение целого листа. Изображение отсутствующей его части было лишь менее ярким, но очень отчетливым, с четко видимыми прожилками и краями. Было известно, что поле - электромагнитное. Но осталось неизвестным как образуется такое поле, что служит его источником, почему поле повторяет форму листа, чему оно служит и т.д.

Зная свойства самоорганизующихся систем, можно уверенно сказать, что поле на фотографии - это поле системы, состоящей из источников волновых полей, распределенных по листку. Подумайте сами. Поле такой сложной формы не может быть статическим, а только волновым. Есть поле - значит есть источники этого поля, которым негде прятаться, кроме как в живых клетках листка, где они могут плавать. И они, конечно же, одинаковы в каждой клетке. Но тогда они неизбежно подвержены самоорганизации, и быть иначе не может. Живому организму достаточно создать в своих клетках микроскопические излучатели, и тогда сама по себе образуется некая волновая энергосистема, которую он может как-то использовать. И вряд ли природа создает биополе каким-то иным, сложным путем, преодолевая естественно идущую самоорганизацию, чтобы получить тот же результат.

Вот так легко и попутно классическая физика находит ответ на вопрос, на который современная теория ответа не дала. А ведь загадка биополя тогда волновала всех, и от физики много лет ждали разгадки. Не дождались.

Такие же поля во множестве заполняют любое макроскопическое тело, но выполнить их фотографии не всегда возможно, т.к. в большинстве случаев реорганизация систем проходит очень быстро, а излучаемая энергия быстро истощается. Всякое тело содержит в себе множество источников волновых полей, которые неизбежно, в согласии с теми же законами природы, подвержены самоорганизации. Поле живой ткани, может быть, отличается лишь тем, что его энергия пополняется за счет энергии клеток и истощается медленнее.

Фотографии биополя были сделаны физиками в научной лаборатории, и представляют собой одно из крупных открытий экспериментальной физики. Фотографии говорят о том, что живая ткань содержит в себе некую энергетическую систему, своим синхронизмом подобную нашим промышленным электрическим сетям. Или множество таких систем, действующих на разных длинах волн (по фотографиям этого не понять). Видимо, подобные системы есть и в организме человека, и стоило бы их, здоровья ради, выявить и изучить.

Современная физика не может объяснять явления, связанные с биополями, и вынуждена избегать вопросов, не признавая сами явления. Однако, наука, не имеющая никаких знаний о самоорганизации и ее проявлениях в природе, не в праве выступать перед нами в роли всезнающего эксперта. Такие проявления могут быть самыми неожиданными, и наука, ничего о них не знающая, вынуждена их отрицать, называя выдумками, мистикой, суеверием. Но не стоят ли за мистикой и суевериями, которые почему-то не умирают тысячелетиями, какие-то закономерные проявления той же самой самоорганизации?

Вспомним еще один эксперимент, описанный когда-то в той же популярной прессе. Два одинаковых растения росли рядом под двумя колпаками из кварцевого стекла. Затем под колпак одного растения ввели вещество, нарушающее дыхание растения. Погибли оба растения одинаковым образом. Значит (если верить эксперименту и прессе), растения были связаны между собой каким-то неизвестным образом. И мы легко можем это объяснить через известные законы природы.

Возможно, два растения имели одно общее для них биополе, а разрушение одной его половины привело к дезорганизации всей системы и связанных с ней жизненных функций второго растения. Самоорганизация действует на множестве различных уровней. Она объединяет в одну систему все подходящие для этого осцилляторы, независимо от того, принадлежат ли они одному предмету или разным, живым или неживым. Части одной системы, принадлежащие двум разным предметам, могут создавать общее поле и быть тесно им связаны. Естественно, более удаленные друг от друга предметы будут связаны слабее, но связь слабая, достаточная для обмена информацией, может действовать на очень больших расстояниях. Можно ли считать чудесами случаи, когда мы чувствуем беды своих родных даже на другом конце планеты?

Чтобы представить себе возможности такой связи, учтем, что в естественных телах и живых тканях действуют миллиарды осцилляторов. Для хорошего радиотелескопа достаточно десятка тысяч осцилляторов, а из миллиардов можно бы построить устройство, что и вообразить невозможно. Хотя самоорганизация строит нечто противоположное, к излучению и приему мало способное, но связь между частями системы остается. Не связаны ли мы с окружающими нас предметами множеством незаметных и совсем еще не изученных путей?