Вегетативные реакции на эмоциональные состояния

Эту группу составляют висцеральные реакции на эмоциональные стимулы, и она имеет особое значение для терапии внутренних болезней и других медицинских специальностей. Психосоматический подход в медицине зародился в ходе исследования вегетативных расстройств, развивающихся при определенных эмоциональных состояниях. Однако, прежде чем начать обсуждение вегетативных расстройств, нам придется описать нормальные реакции организма на эмоции;

они выступают в качестве физиологических основ разнообразных расстройств, затрагивающих различные вегетативные органы.

Функционирование нервной системы в целом может быть понято как направленное на сохранение условий внутри организма в неизменном состоянии (гомео-стаз). Нервная система обеспечивает выполнение этой задачи по принципу разделения труда. Если в обязанности центральной нервной системы вменяется регуляция отношений с внешним миром, то вегетативная нервная система управляет внутренними делами организма, то есть внутренними вегетативными процессами. В особой степени вопросами сохранения и строительства, то есть анаболическими процессами, занят парасимпатический отдел автономной нервной системы. Его анаболическое влияние проявляется в таких функциях, как стимуляция желудочно-кишечной дея57

тельности и накопление сахара в печени. Его сохраняющая и защищающая функции выражаются, например, в сокращении зрачка для защиты от света или в спазме бронхиолы для защиты от раздражающих веществ.

По утверждению Кэннона (43), основная функция симпатического отдела вегетативной нервной системы состоит в регуляции внутренних вегетативных функций , в связи с внешней деятельностью, особенно в экстремальных ситуациях. Другими словами, симпатическая нервная система участвует в подготовке организма к борьбе и бегству, воздействуя на вегетативные процессы так, чтобы они были максимально полезны в экстремальной ситуации. При подготовке к борьбе и бегству, а также при совершении самих этих действий она тормозит все анаболические процессы. Поэтому она становится ингибитором желудочно-кишечной деятельности. Однако она стимулирует деятельность сердца и легких и перераспределяет кровь, отводя ее от висцеральной области и подводя к мышцам, легким и к головному мозгу; где требуется дополнительная энергия для их интенсивной деятельности. Одновременно повышается кровяное давление, углеводы выводятся из депо, стимулируется мозговое вещество надпочечника. Симпатические и парасимпатические воздействия в высшей степени антагонистичны.

Обобщая, можно сказать, что парасимпатическое доминирование уводит индивида от внешних проблем в простое вегетативное существование, тогда как при симпатической стимуляции он бросает мирные функции строительства и роста, целиком направляя внимание на противостояние внешним проблемам.

При напряжении и релаксации «экономика» организма ведет себя так же, как экономика государства в

военное и мирное время. Военная экономика означает приоритет военной продукции и запрет на определенную продукцию мирного времени. Вместо легковых автомобилей выпускаются танки, вместо предметов роскоши производится военное снаряжение. В организме эмоциональное состояние готовности соответствует военной экономике, а релаксация — мирной: в экстремальной ситуации активируются системы органов, в которых есть необходимость, тогда как другие тормозятся.

В случае невротических расстройств вегетативных функций эта гармония между внешней ситуацией и внутренними вегетативными процессами нарушается. Нарушение может принимать различные формы.

Лишь ограниченное число состояний тщательно исследовано с психо динамической точки зрения. В целом эмоциональные расстройства вегетативных функций можно разделить на две основные категории. Они соответствуют двум описанным выше основным эмоциональным установкам:

(1) Подготовка к борьбе или бегству в экстремальной ситуации.

(2) Уход от активности, направленной вовне. (1) Расстройства, относящиеся к первой группе, являются результатом торможения или вытеснения импульсов враждебности, агрессивного самоутверждения. Поскольку эти импульсы вытесняются или тормозятся, соответствующее поведение (борьба или бегство) никогда не доводится до завершения. Тем не менее физиологически организм находится в постоянном состоянии готовности. Другими словами, хотя вегетативные процессы были активированы для агрессии, они не переходят в завершенное действие. Результатом будет поддержание хронического состояния готовности в орга низме наряду с физиологическими реакциями, кого-, рые обычно требуются в чрезвычайной ситуации, такими, как учащение сердцебиения и рост кровяного давления или расширение кровеносных сосудов в скелетных мышцах, возросшая мобилизация углеводов и усиленный обмен веществ.

У обычного человека такие физиологические изменения сохраняются лишь при необходимости в дополнительных усилиях. После борьбы или бегства или всякий раз, когда выполнена задача, требующая усилий, организм отдыхает, и физиологические процессы возвращаются к норме. Однако этого не происходит, когда за активацией вегетативных процессов, вовлеченных в подготовку к действию, не следует никакого действия. Если это случается неоднократно, некоторые из вышеописанных адаптивных физиологических реакций становятся хроническими. Иллюстрацией этих феноменов служат различные формы сердечных симптомов. Эти симптомы являются реакциями на невротическую тревогу и вытесненный или подавленный гнев. При гипертонической болезни хронически повышенное кровяное давление поддерживается под влиянием сдержанных и никогда полностью не проявляемых эмоций, в точности так, как оно временно поднимается под воздействием свободно выражаемого гнева у здоровых людей. Эмоциональные воздействия на регуляторные механизмы углеводного обмена, вероятно, играют существенную роль в сахарном диабете. Хронически повышенное мышечное напряжение, вызванное постоянными агрессивными импульсами, по-видимому, является патогенным фактором при ревматоидном артрите. Влияние эмоций этого типа на эндокринные функции может наблюдаться при тиреотоксикозе. Сосудистые ре<л

акции на эмоциональное напряжение играют важную роль при определенных формах головных болей. Во всех этих примерах определенные фазы вегетативной подготовки к активным действиям переходят в хроническое состояние, так как лежащие в их основе мотивацион-ные силы невротически заторможены и не высвобождаются в соответствующем действии.

(2) Вторая группа невротиков реагирует на необходимость жесткого самоутверждения эмоциональным уходом от действия в зависимое состояние. Вместо противостояния опасности их первый импульс — обратиться за помощью, то есть так, как они поступали, будучи беспомощными детьми. Такой уход от действия к состоянию, свойственному организму во время релаксации, может быть назван «вегетативным уходом». Общераспространенным примером этого феномена является человек, у которого при опасности вместо необходимых действий развивается понос. Вместо того чтобы действовать в соответствии с ситуацией, он демонстрирует вегетативное достижение, за которое получал похвалу от матери в раннем детстве. Этот тип невротических вегетативных реакций представляет более полный уход от действия, чем в первой группе. Первая группа проявляла необходимые адаптивные вегетативные реакции; их нарушение состояло лишь в том, что вегетативная готовность к действию под влиянием симпатической или гуморальной стимуляции стала хронической. Вторая группа пациентов реагирует парадоксальным образом: вместо подготовки к направленному вовне действию они уходят в вегетативное состояние, которое прямо противоположно требуемой реакции.

Этот психологический процесс можно проиллюстрировать наблюдениями, проведенными мною над паци61

ентом, страдавшим неврозом желудка, который был связан с хронической повышенной кислотностью желудочного сока. При виде на экране героя, сражающегося с врагами или совершающего агрессивные, рискованные действия, этот пациент всегда реагировал острой изжогой. В фантазии он отождествлял себя с героем. Однако это порождало тревогу, и он удалялся от борьбы, ища защищенности и помощи. Как будет видно позднее, такое выражающее зависимость стремление к защищенности и помощи тесно связано с желанием быть накормленным и поэтому вызывает усиленную деятельность желудка. Что касается вегетативных реакций, данный пациент вел себя парадоксально: именно тогда, когда нужно было сражаться, его желудок начинал работать чересчур активно, готовясь к принятию пищи. Даже в животном мире, прежде чем съесть врага, его надо сначала победить.

Сюда же относится большая группа так называемых функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта. Их примерами служат все формы нервной диспепсии, нервной диареи, кардиоспазма, различные формы колита и определенные формы запора. Эти желудочно-кишечные реакции на эмоциональный стресс можно рассматривать как основанные на «регрессивных паттернах», поскольку представляют собой возрождение реакций организма на эмоциональные напряжения, характерные для ребенка. Одним из первых эмоциональных напряжений, осознаваемых ребенком, является голод, ослабляемый оральным путем, за которым наступает чувство насыщения. Тем самым оральное поглощение становится ранним паттерном ослабления неприятного напряжения, вызванного неудовлетворенной потребностью. Этот ранний способ разрешения болезненного

напряжения может снова возникнуть у взрослых людей в невротическом состоянии или под влиянием острого эмоционального стресса. Замужняя женщина рассказывала, что всякий раз, когда чувствовала, что муж не соглашается с ней или ее отвергает, она обнаруживала, что сосет большие пальцы рук. Действительно, этот феномен заслуживает названия «регрессия». Нервная привычка курения или жевания в состоянии неопределенного или нетерпеливого ожидания основана на том же самом типе регрессивного паттерна. Ускорение работы кишечника — сходный регрессивный феномен, который под воздействием эмоционального стресса может иметь место даже у людей, здоровых в других отношениях.

Кроме того, данная разновидность эмоционального

механизма имеет этиологическое значение для состояний, при которых развиваются обширные морфологические изменения, такие, как пептическая язва и язвенный колит. Помимо желудочно-кишечных расстройств, к этой группе невротических реакций организма относятся определенные типы состояний усталости, связанные с расстройством углеводного обмена. Сходным образом психологический компонент в бронхиальной астме представляет собой уход от действия в состояние зависимости, поиска помощи. Все нарушения функций в этой группе стимулируются парасимпатической нервной системой и тормозятся симпатической стимуляцией.

Напрашивается предположение, что в первой категории вегетативных реакций имеет место симпатическое, а во второй — парасимпатическое доминирование в вегетативном балансе. Это предположение, однако, не учитывает тот факт, что каждое нарушение вегетативного равновесия порождает немедленные компен саторные реакции. В начальной стадии расстройство, вполне может быть обусловлено избытком симпатической или парасимпатической стимуляции. Вскоре, однако, картина осложняется механизмами обратной связи, стремящимися восстановить гомеостатическое рав-, новесие. Во всех вегетативных функциях участвуют оба отдела вегетативной нервной системы, и с появлением расстройства уже невозможно приписать возникающие:

симптомы исключительно либо симпатическим, либо парасимпатическим влияниям. Лишь вначале стимул, вызывающий расстройство, может быть идентифицирован с тем или другим отделом вегетативной нервной системы. Следует также иметь в виду, что гомеостати-ческие реакции не достигают своей цели, и сверхком-пенсаторная реакция может затмить первоначальный возмущающий стимул. Эти две части вегетативной нерв^ ;

ной системы функционально антагонистичны, однако в каждом вегетативном процессе они сотрудничают, так же как мышцы — сгибатели и разгибатели, выполняющие антагонистичные функции, совместно обеспечивают каждое движение конечностей.

Резюме

Сопоставляя обсуждаемые здесь физиологические явления с психоаналитической теорией неврозов в целом и с ранее высказанными взглядами на вегетативный невроз в частности, мы приходим к следующим заключениям. Каждый невроз в определенной степени состоит в уходе от действия, в замене действия аутоплас-тическими процессами (Фрейд). При психоневрозах без физических симптомов моторная активность заменяется психологической, действием в фантазии вместо ре

альности. Тем не менее разделение труда в центральной нервной системе не нарушается. Психоневротические симптомы обусловливаются деятельностью центральной нервной системы, функция которой — контроль внешних взаимоотношений. Это справедливо и для конверсионной истерии. Здесь также симптомы локализованы в произвольной моторной и сенсорно-перцептивной системе, которая занимается направленной вовне деятельностью организма. Однако каждое невроти-ческое расстройство вегетативной функции состоит в нарушении разделения труда внутри нервной системы. При этом направленное вовне действие отсутствует, и невысвобождаемое эмоциональное напряжение индуцирует хронические внутренние вегетативные изменения. Если патология обусловлена симпатическим, а не парасимпатическим доминированием, такое нарушение разделения труда приводит к не столь тяжелым последствиям. Симпатические функции, как было показано, занимают промежуточное положение между внутренними вегетативными функциями и действием, направленным вовне; они настраивают и изменяют вегетативные функции для поддержки действий, нацеленных на решение внешних проблем. При расстройствах, где наблюдается симпатическая гиперактивность, организм не совершает действия, хотя и проходит все подготовительные изменения, способствующие совершению действия и необходимые для него. Если бы за ними последовало действие, процесс был бы нормальным. Невротический характер данного состояния заключается в том, что весь физиологический процесс никогда не приходит к завершению.

Более полный уход от решения внешних проблем мы наблюдаем в расстройствах, развивающихся под влия нием парасимпатического доминирования. Здесь бессознательный связанный с симптомом психологический материал соответствует уходу к более ранней вегетативной зависимости от материнского организма. Пациент, страдающий желудочно-кишечными симптомами, отвечает на необходимость действия парадоксальными вегетативными реакциями: например, вместо подготовки к борьбе готовится к принятию пищи.

Разделение вегетативных симптомов на эти две группы — лишь предварительный шаг к решению проблемы эмоциональной специфичности в неврозах органов. Следующая проблема заключается в том, чтобы понять специфические факторы, которые могут отвечать за выбор органической функции в пределах обширной области парасимпатического или симпатического доминирования, и объяснить, почему бессознательные агрессивные тенденции при вытеснении в одних случаях приводят к хронической гипертонии, а в других — к учащенному сердцебиению, расстройству углеводного обмена или хроническому запору и почему пассивные регрессивные тенденции ведут к желудочным симптомам в од-1 них случаях, а к поносу и астме — в других.

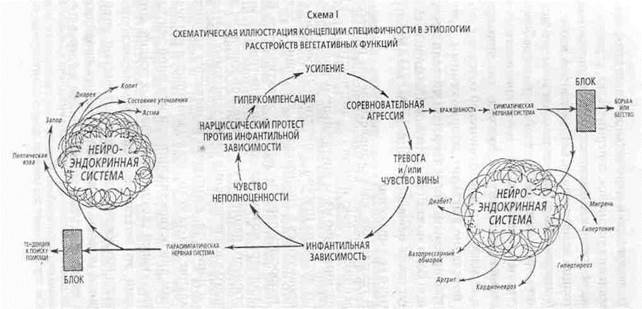

Психодинамически два этих типа невротических вегетативных реакций могут быть представлены диаграммой, показанной на схеме I.

Эта диаграмма показывает две разновидности вегетативных реакций на эмоциональные состояния. В правой части диаграммы показаны состояния, которые могут развиться, когда проявление враждебных агрессивных импульсов (борьбы или бегства) блокировано и отсутствует в явном поведении; слева представлены состояния, которые развиваются, когда заблокированы тенденции к поиску помощи.

Всегда, когда в сознательном поведении подавлены проявления установок соперничества, агрессивности и враждебности, симпатическая система оказывается в состоянии непрерывного возбуждения. Симпатическое возбуждение, сохраняющееся из-за того, что в согласованном произвольном поведении реакция борьбы или бегства не достигает завершения, приводит к развитию вегетативных симптомов. Это видно на примере пациента, страдающего гипертонической болезнью: его внешнее поведение выглядит заторможенным, чрезмерно контролируемым. Более того, при мигрени приступ головной боли может прекратиться в течение нескольких минут после осознания пациентом своей ярости и Открытого ее выражения1.

В тех случаях, когда удовлетворение регрессивных тенденций к поиску помощи не достигается в открытом поведении, либо из-за внутреннего неприятия их, либо в силу внешних причин, вегетативные реакции склонны проявляться в дисфункциях, являющихся результатом возросшей парасимпатической активности. В качестве примера можно привести внешне гиперактивного, энергичного пациента с пептической язвой, не допускающего удовлетворения своих зависимых потребностей, и пациента, у которою развивается хроническое утомление, из-за которого он становится нетрудоспособным при осуществлении той или иной деятельности, требующей сконцентрированных усилий. Другими словами, эти вегетативные симптомы порождаются длительным возбуждением парасимпатической ветви вегетативной нервной системы, вызванным продолжительным эмоциональным напряжением, которое не нахо

См. стр. 187.

дит выхода во внешнем скоординированном произвольном поведении.

Эти корреляции между симптомами и бессознательными установками нельзя распространять на корреляцию между явными чертами личности и симптомами. Кроме того, сочетание обоих типов реагирования может наблюдаться у одного и того же человека в разные периоды жизни, а в некоторых случаях даже одновременно'.

3. ПРОБЛЕМА СПЕЦИФИЧНОСТИ

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ

ПРИ СОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ

Изложенные на предыдущих страницах взгляды основаны на теории специфичности. Согласно ей физиологические реакции на эмоциональные стимулы, как нормальные, так и патологические, зависят от природы эмоционального состояния. Смех — реакция на веселье, плач — на горе; вздох выражает облегчение или отчаяние, а покраснение — смущение. Вегетативные реакции на различные эмоциональные стимулы также зависят от типа эмоций. Каждому эмоциональному состоянию присущ свой физиологический синдром. Возросшее кровяное давление и учащенное сердцебиение — компоненты ярости и страха. Усиленная желудочная секреция может быть регрессивной реакцией на чрезвычайную ситуацию. Приступы астмы связаны с вытесненным бесПроводимое здесь разделение между симпатическим и парасимпатическим доминированием не связано с концепциями сим-патико-тонических и ваготонических конституций Эппингера и Гесса, поскольку симпатическое или парасимпатическое доминирование является не постоянной особенностью человека, а только характеристикой определенного состояния.

сознательным импульсом закричать и позвать мать на помощь.

До сих пор остается открытым вопрос о том, насколько специфичны физиологические реакции на различные эмоциональные стимулы. Предлагаемая теория проводит принципиальное различие между двумя установками: (1) подготовкой к активному действию в ситуации, вызывающей тревогу, и (2) бегством от нее в возрастающую зависимость подобно маленькому ребенку, который обращается за помощью к матери вместо того, чтобы попытаться самому встретить лицом к лицу чрезвычайную ситуацию. Согласно Кэннону (43) первый тип эмоциональной установки сопровождается повышенным симпатическим, а второй — повышенным парасимпатическим возбуждением. Внутри двух этих основных категорий можно выделить специфические реакции на различные эмоции. Они будут обсуждаться в следующих главах.

Не перевелись еще сторонники прежней точки зрения, которая заключается в том, что специфической корреляции между характером эмоционального стресса и его физическими последствиями не существует. Согласно этой концепции любая эмоция может содействовать любому органическому расстройству, а за локализацию заболевания отвечает локальная уязвимость поражен-;

ного органа. В то же время теория эмоциональной специфичности не пренебрегает другими неэмоциональными факторами, которые могут определять тип физиологической реакции'. Конституция и предыстория задействованной системы органов также играют важСм. обсуждение этиологических факторов на стр. 50.

ную роль и влияют на специфическую восприимчивость организма к эмоциональным стимулам.

Полемика по поводу специфичности психодинамических факторов, действующих при вегетативных расстройствах, осложнена тем, что во всех этих расстройствах присутствуют такие важные психологические факторы, как тревожность, вытесненные враждебные и эротические импульсы, фрустрация, стремление к зависимости, чувства неполноценности и вины. Специфично не наличие какого-либо или нескольких из этих психологических факторов, а та динамическая конфигурация, в которой они проявляются. Специфичность такого рода подобна той, что встречается в стереохимии. Составляющие различных органических соединений — одни и те же атомы: углерод, водород, кислород и азот; однако они образуют огромное число комбинаций с разными структурными паттернами, и каждая комбинация дает вещество с высоко специфичными свойствами. Кроме того, специфичен способ, которым проявляет себя психологическая побудительная сила. Враждебность может выражаться в физическом нападении, принимая либо крайние формы, либо в пачканий, плевках и т.д., либо в словесных оскорблениях, деструктивных фантазиях, либо в других непрямых способах нападения. Соответственно варьируют и физиологические реакции. Желание быть опекаемым, как этоВидно при вегетативном уходе, может проявляться как желание быть накормленным, приласканным, ублаженным, получить похвалу, ободрение или помощь любым другим способом. Как будет детально показано при обсуждении различных вегетативных расстройств, психологическое содержание вместе с динамической конфигурацией побудительных сил определяет физиологи71

ческие функции, которые будут активированы или заторможены. Ценный подход к исследованию специфических физиологических реакций на психологические стимулы использовался Френчем. Поскольку «любая интегрированная деятельность предполагает функциональное возбуждение то одного органа, то другого сообразно специфическому паттерну деятельности», вытесненные побуждения в сновидениях могут выражаться через соматические функции, соответствующие психологическим стимулам (88).

Точная реконструкция специфических психодинамических конфигураций, характерных для различных вегетативных расстройств, крайне трудна и требует кропотливого сравнительного анамнестического исследования большого числа пациентов, страдающих от одного и того же типа расстройства. Данные, полученные в ходе таких исследований, должны затем сравниваться с детальными психоаналитическими наблюдениями на меньшем числе случаев. Некоторые из специфических психодинамических паттернов, характерных для различных заболеваний, представлены в конце глав во второй части этой книги'.