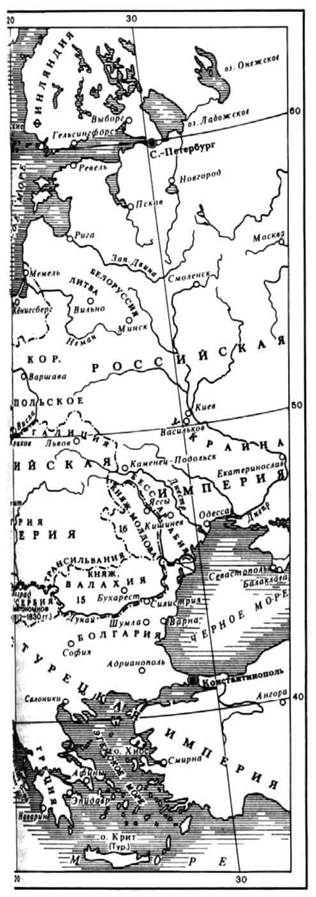

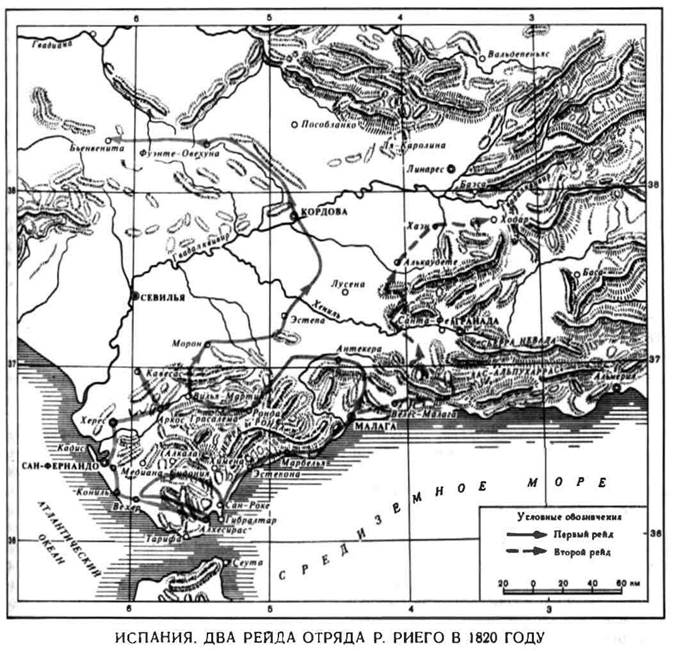

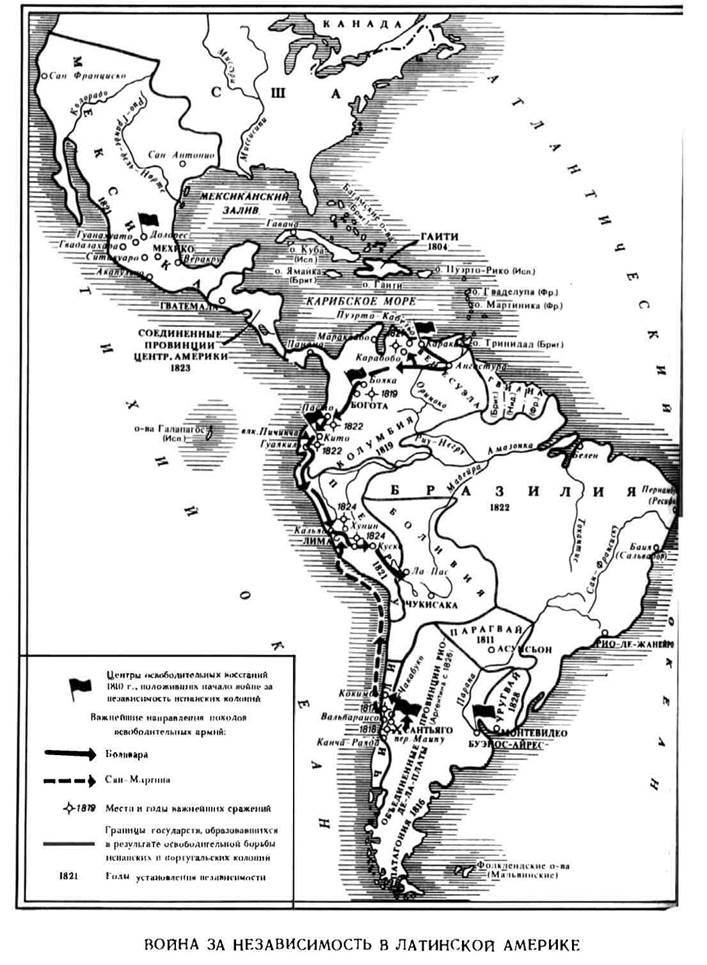

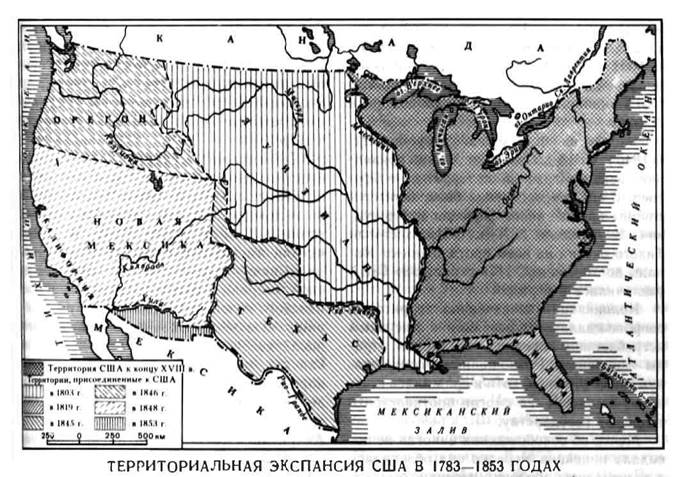

2. Буржуазные революции и национально-овободительные движения в 20-е годы XIX века в Европе

__________________ -,.

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД

Под редакцией профессора А. В. АДО

Допущено

Министерством высшего и среднего

специального образования СССР

в качестве учебника

для студентов высших учебных эаведениА,

обучающихся по специальности «История»

®

МОСКВА

«ВЫСШАЯ ШКОЛА»

1986

ББК 63.3(0)51 Н72

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:

А. В. А о (ответственный редактор), В. С. Бондарчук,

И. С. Галкин, М. М. Залышкин, Н. М. Мещерякова, И. В. Со-

зин, Е. И. Федосова

Рецензенты: кафедра ново! и новеАшеА истории Томского государственного университета им. В. В. Куlбышева (зав. кафедрой доктор исторических наук, профессор С. С. Григорцевич); доктор ист. наук, профессор Г. С. Кучеренко (Институт асеобщеА истории АН СССР)

Новая история стран Европы и Америки: Первый

Н72 период: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по

спец. «История:/Г. Л. Арш, В. С. Бондарчук,

Л. И. Гмьман и др.; Под ред. А. В. Адо.-М.:

Высш. шк., 1986.-623 с: карты, илл.

В учебнике рассматриваются основные процессы и события истории зарубежных стран Европы и Америки начиная от Английской буржуазной революции середины XVII в. до 60-х годов XIX в. включительно. История отдельных стран излагается на фоне анализа общих проблем исторического развития в 'тот период - утверждения и развития капитализма, буржуазных революций, первых шагов международного пролетарского движении, развития международных отношений.

0504030000-565 5186 ББК 6.3(0)51

001 (01 )-86 ( )

(g) Издательство «Высшая школа:; 196

Предисловие

Предлагаемый вниманию читателей учебник согласно принятой в настоящее время в советской историографии периодизации содержит изложение истории зарубежных стран Европы и Америки за 1640-1870 годы, т. е. от начала Английской буржуазной революции середины XVII в. до кануна Парижекой Коммуны 1871 г. (история Парижекой Коммуны открывает второй nериод новой истории- 1871 -1917 годы). Однако в тех СJучаях, когда строгое членение материала по указанной хронологии нарушало целостность в освещении процессов или крупных событий в истории тех или иных стран, авторы выходили за пределы этих конкретных рубежей (так, глава, посвященная истории Латинской Америки в первые полтора века иового времени, включает и сжатый анализ ее истории с начала европейской колонизации; изложение истории второй буржуазной революции в США доведено до завершения nериода реконструкции в 1876-1877 гг. и т. д.).

Настоящий учебник призван прийти на смену двум томам учебника «Новая история (первый период)», опубликованным в 1958-1964 гг. 1 При работе над книгой учитывались современные достижения исторической науки и накопленный опыт nреподавания. Имея в виду потребность студентов в более компактном изложении материала, авторы стремились сосредоточить внимание на наиболее сущеетаеиных проблемах и фактах, что позволило изложить материал в одной книге. В то же время в учебнике сохранено разделение

материала курса на две части. В первой из них рассматривается история стран Е вро-пы и Америки в 1 640- 1 789 г г-. на завер· шающем этапе мануфактурной стадии капитализма, когда шли процессы разложения феодальных и становления каnитали-стических отношений, которые существовали в большинстве стран еще в виде укада, а в трех странах (Голландии, Англии, США) уже одержали победу. Вторая часть охватывает 1 789- 1 870 годы - период победы каnитализма, когда сформировался и утвердился развитой, зрелый капитализм.

Наряду с главами и параграфами, содержащими историю отдельных стран и народов, учебник включает краткие вводные разделы обобщающего характера к частям и к больш инству глав, гл авы по истории международных отношений, тех· ники и науки, краткие историогра фические обзоры. Главные процессы и явления в развитии духовной культуры автры стрмились отразить во вводных разделах и в главах по истории отдельных стран и народов. Даты в книге приведены преимущественно по новому стилю. Некоторые особенно важные исторические события, происходившие в странах, где применялея ст арый стиль (юлианский календарь) , да ны и по новому, и по старому (в скобка х) стилю.

Учебник по первому периоду новой исто рии неnосредственно продолжает учеб· ник сИетори я средних веков», т. 11, под редакцией С. Д. Сказкина (2-е изд. М., 1977) и опирается на содержащнйся в не м материал. Учитывая, что в этой книге, за· вершающей историю средних веков, специально освещаются общие проблемы, связанные с началом (и сущностью) процессов так называемого первоначального накоnления, генезиса каnитализма, ста · новпения мануфактурного капитализма, в

настоящем учебнике авторы сосредоточили вн имание на дальнейшем развертывании этих процессов со второй половины XVI I ст олетия.

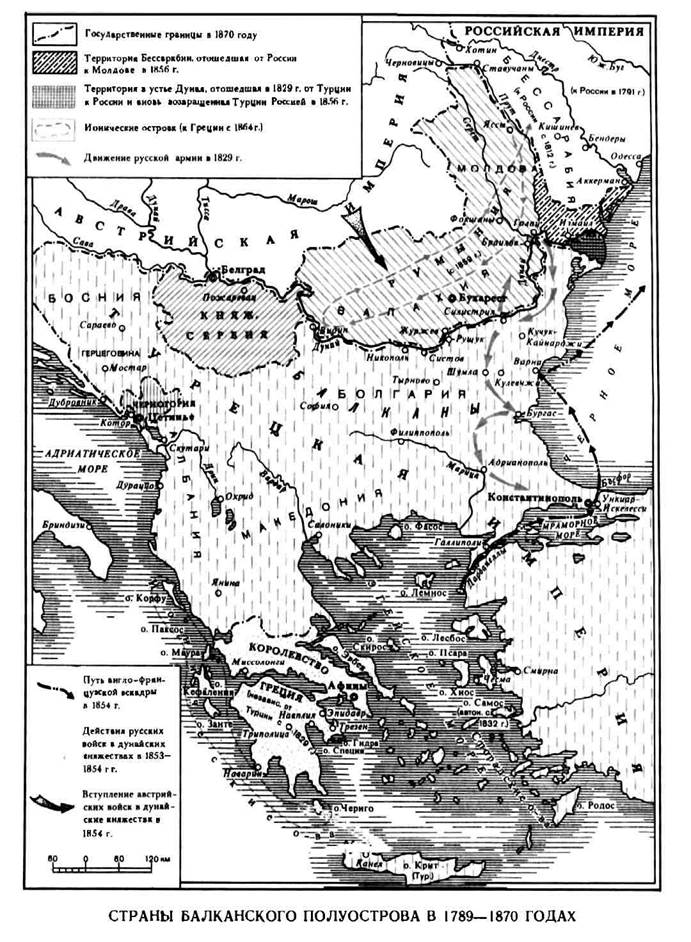

Книга включает карты, схемы, хронологическую таблицу, библиографию.

• • •

Учебник подготовлеи кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета Мо сковского государствеиного университета им. М. В. Ломоносова при уч ас-тии сотрудников кафедры истории южных и западных славян (МГУ), кафедры новой и новейшей истории МГПИ им. В. И. Ленина, Института всеобщей истории и Института славяноведения и балканистики АН СССР.

Авторами отдельных глав и параграфов являются: Адо А. В. (предисловие; введение к учебнику; гл ава 5, введение,§1 ; введение к части 11; глава 8; глава 10, введение; глава 1 1 , часть § 5; гл ава 1 3, часть § 1 ) ; Арш Г. Л. (глава 5, часть § 7; гл ава 1 1 , часть § 2; глава 1 5, часть § 3) ; Бондарчук В. С. (глава 5, часть§2; гл ава 10, § 4; глаВа 1 1 , введение, части § 2 и 8; г лава 1 3, §4 ; г лава 14, введение,§3) ; Галкин И. С. (глава 1 3, § 2; глава 1 4, § 4) ; ГоАь.ан Л. И. (глава 12); Де.ентьев И. П. (глава 4; гл ава 1 1 , §9 ; гл ава 14,§ 8); Залышкин М. М. ( глава 5, часть§7; гл ава 1 1 , часть§2; глава 13, введение; гл ава 1 5, часть§3) ; ИсАа.ов Т. М. (глава 5, часть § 4; глава 10,§ 3; глава 1 1 ,§ 7; гл ава 13,§ 3; глава 14,§ 5) ; Карасев В. Г. (глава 5, часть

§ 4 и части§ 7; гл ава 1 5, часть§ 3); Ли-таврина Э. Э. (глава 5, часть§2; глава 6; глава 7, § 2; гл ава 10, § 5; глава 1 1 , § 3; гл ава 14, § 9) ; Мазохин В. А. (глава 10, часть § 6; глава 14, часть § 7) ; Машкин М. Н. (глава 14, § 2) ; Мещерякова Н. М. (введение к части 1; главы 1 , 2; глава 10, § 1 ; глава 1 1, §4; глава 1 4, § 1 ; глава 1 6) ; На.азова А. С. (глава 10, часть § 6; глава 1 4, часть §7) ; Посконин В. С. (глава 1 3, § 1 , историография ) ; Патрушев А. И. (глава 5, §3; глава 10, § 2; глава 1 1 , §6; глава 1 3, §2, историогра -

фия ) ; ПчеАина Н. В. ( глава 5, часть §2;

' гл ава 1 1 , части § 2 и 8; глава 14, § 6) ;

Рог инекий В. В. (глава 5, § 5; гла ва 10, часть§6; глава 1 4, часть§ 7) ; Сироткин В. Г. (глава 7, § 1 ; гл ава 1 1 , § 1 ; глава 1 7) ; С.ирнова Н. Д. ( глава 5, часть § 7; глава 1 5, часть § 3) ; Созин И. В. (глава 5, часть§4, §6; глава 1 5, введение,§ 1 , 2, часть§3) ; Сороко-Цюпа О. С. (глава 1 1 , § 10) ; Старостин Б. А. (глава 18); Тер-Акопян Н. Б. ( глвва 3; гла ва 1 0, часть § 6; гл ава 1 4, часть § 7) ; Федосова Е. И. (глава 9; глава 1 1 , часть§ 5; глава 1 3; часть § 1 ) .

Хронологическая таблица составлена РЬ6иной Л. М., библиография - Федосовой Е. И. Карты и схемы подобраны Бон-дарчуко. В. С.

Научно-вспомогательная и организационная работа выполнена РЬ6иной Л. М. и Нау.овой Е. П. при участии Е. Н. ГАаэуновой и Л. А. Пи.еновой. Ученый секретарь редколлегии Е. И. Фе· досова.

Введение

Понятие «новая история». Историческое содержание нового времени. Понятие «новая история• появилось в европейской науке еще в эпоху Возрождения как элемент выдвинутого тогда гуманистами «трехчленного» деления истории на древнюю, среднюю и новую. Наступление новой истории они связывали с расцветом в период Ренессанса светской науки и кул ь-ту ры. Воспринятое последующей историографией, э то понятие утвердилось в исторической науке и широко принято в ней и в наши дни (будучи дополнено понятием «СО· временная», или «новейшая•, история) . Сохраняя это традиционное деление всемирной истории, включая выделение в ней новой истории (или иового времени) , советская историческая наука дает ему действительно научное истолкование, основанное на марксистеко-ленинском учении об общественно-экономических формациях и их закономерной смене в результате социальных революций.

Основным содержанием исторического процесса в период новой истории, или истории нового времени, является ста новление, утверждение и победа, а затем начало упадка капиталистической общественно-экономической формации. Именно в новое время капитализм в итоге буржуазных ре· волюций одержал победу над феодализмом, достиг своей зрелости и гиrантски развил производительные силы, но в конце концов сам превратил ся в гл авное преnят-ствие на пути исторического прогресса.

В ходе новой истории капитализм nобе· ди лишь в странах Европы, Северной Аме· рики и в Японии. В силу неравномерности и асинхронности, присущих м ировому историческому процессу, наряду с капиталистической одновременно существовали и докаnиталистические обществеиио-эконо· мические формации. В ново время длите льный период во многих областях земно-

го шара, прежде всего в Азии, Африке, в бльшой мере в Латинской Америке, господствовали феодальные, рабовладельческие, родо-племенные отношения, находившиеся в сложном взаимодействии друг с другом и с капитализмом. Однако именно капитализм стал в течение нового времени ведущей общественно-экономической формацией в мировом масштабе. Являясь тогда решающей силой мирового развития, он вытеснял и подчинял себе различные тиnы докапиталистических отношений.

Периодизация новоА истории. Вопрос о начальном рубеже нового времени вызывал в ЗО-е годы дискуссии среди советских историков (отчасти они nродолжаются и в наши дни). С начала 40-х годов рубежом, отделяющим новую историю о истории средних веков, в советской историографии принято считать Английскую буржуазную революцию XVII в.

Развернувшанея как раз в середине мануфактурной стадии каnитализма, занявшей nочти три столетия (XVI-XVIII вв.), Английская революция явилась важной вехой на пути утверждения капиталистического способа производства и буржуазного общества. Будучи nервой, как писал К. Маркс, буржуазной революцией «ев ропейского масштаба», революция XVII в. в Англии выражала nотребности не только английского развития, но и еще больше « ... nотребности всего тогдашнего мира ...» 1 .

В самой Англии революция создала условия для превращения ее в «классическую» страну капитализма с интенсивным капиталистическим развитием не только промышленности, но одновременно и сельского хозяйства. В истории этой страны в конце XVII-XVIII вв. нашло наиболее

нркое выражение характерное дл я завершающего этаnа мануфактурной стадии канн тализма возрастание роли и удельного веса п роизводительного каnитала ( в nро-мышленности н сельском хозяйстве) ерав-н ительно с торговым. Во второй nоловине XVI I I в., столетие сnустя nосле революции, именно в Англии вnервые в истории развернулся промышленный nереворот, в ходе которого была создана адекватная каnита-лиэму техническая основа н сформнрова-лнсь основные классы буржуазного общества. Велика была роль идейно-nол итиче-ского наследия Английской революции: оно явилось одним из главных истоков то й среволюцнн в умах:, которую в конце XVII-XVII I вв. совершило антифеодальное идейно-культурное движение Просве-щення, nредшествовавшее Великой французской революции конца XVI I I в. В цел ом Английская революция, ее ближайшие н более отдаленные nоследствия оказали боьшо воздействие на развитие каnита-лизма, втягивая в его орбиту новые страны н территории.

Вместе с те м становление н утверждение каnитализма - это дл ительный н сложный процесс, и выделение в качестве . начала новой истории того или иного точного хронологического рубежа, даже столь важного, как Английская революция, имеет в известной мере условный характер. Надо иметь в виду, что в nередовых странах Европы развитие каnиталистического уклада nриняла снеобратнмый» характер уже в XVI в., а в конце его в результате победы Нидерландской революции образо-налось первое в истори и буржуазное государство - Республика Соединенных про-вннцнй. Именно к этому столетию Маркс относил начало «капиталистической эры»: сХотя первые зачатки каnиталистического nронзводства сnорадически встречаются в отдельных городах no Средиземному морю уже в XIV н XV столетиях, те м не менее начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию» 2.

С другой стороны, капитализм н буржуазное общество одержали решающую nо-беду только к концу XVI I I в., когда в Англии развернулась промышленная револю-

цня, а Великая французская революция нанесла решительный удар по феодальным порядкам; незадолго до нее победила н nервая буржуазная революция в Западном nолушарии - Война за независимость в Северной Америке.

Верхним хронологическим рубежом нового времени и нижним новейшей истории является начало общего кризиса каnитализма и nерехода к социализму- nервой фазе ком муннетической общественно-экономической формации в результате nобеды Великой Октябрьской социалистической революции в России.

В рамках истории нового времени советская историография выделяет два периода. Первый nериод новой истории (которому nосвящен настоящий учебник) - от Английской буржуазной революции до конца 6-х годов XIX в. (1640-1870) -nредставляет собой эnоху, основное содержание которой составляет утверждение н победа каnитализма в большинстве стран Евроnы и Америки. В це.'ОМ это был nериод восходящего развития капитализма и буржуазного общества, когда каnиталистические отношения nриходили на смену феодальным и составляли еще ту общественную форму, которая в нанбольшей мере обесnечивала развитие производительных сил. В центре классовоА борьбы этой эпохи стояла борьба nротив феодальных nорядков, н nрежде всего буржуазные революции. Через весь этот nериод в истории стран Европы и Америки nроходит череда буржуазных революций, буржуазно-демократических н буржуазно-национальных освободительных движений, в которых главной боевой силой являлись народные массы, но в итоге которых в той или иной форме nоднималась к власти буржуазия, утверждалось буржуазное общество. Круnнейшие nрогрессивные изменения nроисходили в развитии техники н науки, обогащалась духовная культура, освобождавшаяся от характерного для средневековья засилья теологии. Важным nроцессом было развернувшееся в эту эnоху складывание новых этносоцнальных общностей - буржуазных наций. В целом ряде стран оно завершилось или близилось к завершению.

Однако уже в ходе nервого периода новой истории в nолной мере выявляются

антагонистический характер буржуазного nрогресса н эксплуататорская природа капитализма, угнетение им трудящнхсЯкапнталнстических стран, порабощение колоннальных народов. К концу этой эпохи, с утверждением в результате промышленной ревоюции в передовых странах Европы и Америки развитого, зрелого капитализма, все боее отчетливо обнаружнвалнсь внутренние противоречия капиталнетической системы, присущие ей социальные антагонизмы. Рождается н делает первые шаги к соединению с рабочим движением научный коммунизм. Классовая борьба между пропетарнатом н буржуазней постеnенно выступает на первый план в общественно-политической жизни нанболее развитых стран. И если исходным моментом 3ТОЙ эпохи была первая буржуазная революция «европейского масштаба», ее завершение не случайно принято датировать кануном Парижекой Коммуны 1871 г.-первого в истории опыта построения государства нового, пропетарекого типа, государства диктатуры рабочего касса.

Завершающий этап истории нового времени- 1871-1917 годы- это, по определению В. И. Ленина, « ... вполне законченный исторический период, именно: от Парижекой Коммуны до первой Социалистической Советской Республики ... » з. Это была эпоха перерастання капитализма в его империалистическую стадию, вступления в нее передовых стран и созревания условий для социалистических революций.

Место нового времени в истории человечества. Актуальность изучения новоА истории. Новое время - историческая эпоха, место которой в истории человечества чрезвычайно важно. Именно на этот период приходится процесс восхождения, а затем начала упадка последней в истории человечества классово-а н та гоннетической общественно-экономической формации. В течение нового времени впервые за долгую историю эксплуататорских обществ складываются материальные н духовные nредпосылки для уничтожения эксплуатации человека человеком. «Буржуазные производственные отношения,- писал

К. Маркс,- являются последней антаго-ннстической формой общественного процесса пронзводства ... но развнвающиеся в недрах буржуазного общества производн-тельные силы создают вместе с тем матери· альные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому буржуазной общественной формацией завершается предыстория человеческого общества» •.

В новое время гнгантскн выросли производительные силы, были достигнуты успехи в различных областях культуры, необычайно увеличился созидательный твор· ческий потенциал человечества. Но подчн· нив все обл асти человеческой деятельности погоне за частной прибылью, подвергая эксплуатаци и трудящнхся, хищнически расточая природные ресурсы, капнта · лизм стал тормозом для развития общественного прогрсса. Победа Октябрьской революции в Росени положила начало СО· зданию общества реального социализма. Таким образом, новая история вплотную подводит к принцнпнально новой, коммунистической общественно-экономической фо рмации.

Важная черта нового времени - возрастание роли трудящнхся масс. Новая история заполнена десятками буржуазных, буржуазно-демократических, нацнонал ь-но-буржуазных революций, в которых при· нимали активное участие массы народа. В. И. Ленин подчеркивал: еНикогда масса народа не способна выступать таким активным творцом новых общественных порядков, как во время революции»"· Деятельность трудящнхся масс в историческом процессе неуклонно возрастала с уннчто· женнем разных форм личной завиенмости н сословного неравенства, а главное-с формированием рабочего класса, созда -ннем н ростом рабочих организаций, возникновением н дальнейшим развитнем в новое время политически самостоятельно· го пропетарекого движения.

Понятна глубокая актуальность новой истории для современности. Изучение этого важного этапа всемир ной истории необходимо для того, чтобы верно постичь общие закономерности развития н смены

общественно-экономически формаций. Но оно важно и поучительно также потому, что новая история является источником непосредственного исторического опыта. В новое время уходят начала и корни многих важнейших проблем, стоящих перед прогрсснвнымн силами современной эпохи, основным содержанием которой является переход человеческого общества от капитализма к социализму н коммунизму. сДля того, чтобы победить,- подчеркивал В. И. Леннн,-надо понять всю глубочайшую историю старого буржуазного мира ...» 6

Марксистеко-ленинская концепция новой истории, базнрующаяся на фор-мационном подходе и включающая в себя научное обоснование неторически преходящего характера капитализма н неизбежности революционного перехода к коммунистическому строю, отвергается буржуазными н соцнал-реформнстскн-ми историками. Буржуазная историография стремится противопоставить ей иные принцнпы периодизации н апологетические по отношению к капиталиэму концепции истории нового времени. Научное противоборство марксистского н буржуазного обществоведения по этим вопросам тесно связано с идейной борьбой. Эта брьба, которая усилилась с начала ХХ в., особенно интенсивно происходит в наши дни.

На рубеже XIX-XX вв. видный немецкий социолог, историк, экономист Макс Ве-бЕф, сторонник неокантианства, выдвинул направленную против марксизма концепцию, согласно которой источником капитал нетического общества в Европе XVI-XVII вв. был скапнталнстнческнй дух:, введенный западноевропейским протестантизмом, а сам капитализм рассматрнвался им как нанболее совершенная форма экономической деятельности. сЗападному капитализму», по мысли М. Вебера, должна принадлежать ведущая роль в современном мире. Взгляды М. Вебера, идеалнетнчески н апологетнческн трактующие историю капитализма, сохраняют и в наши дни значительное влияние на буржуазных обществоведов, в том числе неториков ФРГ, США, Англии.

С 50-х годов Х в. широкое распространение в буржуазной историографии поучила экономико-социологическая те ория так называемого индустриального общества. (Среди ее видных те оретиков У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт - США; Р. Арон - Франция н др.) . Направленная против учения марксизма об общественно-экономических формациях, эта теория особенно заострена против маркснетеко-ленинского понимания исторического процесса в новое н новейшее время. СогЛасно концеnции снндустриаль-ного общества» тип общества прямо обусловлен техническим и индустриальным ·уровнем, в отрыве от оnределяющих его в действительности социальио-экоиомиче-ских характеристик - производственных отношений, классового деления. Соответственно в истории выделяются «традиционное», или саграрное» (т. е. докапиталистическое) , общество и индустриальное общество, на уровне которого прнмеиительио к современности находятся якобы и раз в и-тые капиталистические и европейские со-ци алистические страны (при этом каnита -листические будто бы достигли более высокой стуnени развития).

Одна из наиболее влиятельных в буржуазной историографии разновидностей этой те ории - концепция сетаднА экономического роста» американского социолога н экономиста У. Ростоу, претендующая на объяснение истории в новое н новейшее время - от XVI I в. до наших дней. Согласно этой концепции, до XVI I в. существовало «традиционное общество:; в конце XVI II - начале XIX в. происходит краткая стадия «Взлета» (или «сдвига») - резкого ускорения ведущих отраслей промышленности; в XIX в. развитые страны вступают в снндустрнальное общество:, которое якобы в наши дни достигло в США, а также в Западной Европе наиболее высокой ступени - сэры высокого массового nо-требления». Технологический подход к истории ощества, в том числе в новое время, сочетается у Ростоу, как н у других nрнвер-жеицев теории «Индустриального общества:, с апологетической концепцией буржуазного общества н его истории.

В ФРГ ведущие современные буржуазные историки провозгласили «индустриальное общество» основой социально-политической структуры ге рманской истории

XIX-XX вв. При этом борьба классов, по их утверждению, не является неотъемлемым признаком буржуазного строя, а присуща лишь XVIII-XIX вв.; в современных же усовиях сэрелае индустриальное общество» (т. е. современное капиталистическо общество) будто бы преодолело эксплуатацию, классовую борьбу и анархию производства.

В научном и идейном противоборстве между марксистеко-ленинской и буржуазной историографией важное место занимает вопрос об историческом содержании и роли буржуазных ревоюций в ново время. Попытки опровергнуть понимание революций (в том числе Английской революции XVII в., Великой французской революции, американских ревоюций XVI II в. и 60-70-х годов XIX в.) как исторически необходимых, закономерных рубежей на пути замены феодальной общественио-экономической формации капиталистической - то основно, что характерно для современной буржуазной историографии, направленной против марксистских концепций. Преуменьшая или вовсе отрицая преобразующее значение революций как важнейших переломных вех в процессе ут-верж дения нового обществен н о го строя, буржуазные историки отстаивают концепцию континуитета, плавиого перехода. При этом они абсолютизируют т е ф а кт ы , которые с в я з а н ы с эле м е н -тами преемственности, неизбежными при переходе от феодальной общественно-экономической формации к капиталистической.

В последние десятилетия многие немарксистские историки, в особенности представители влиятельной французской исторической школы сАнналов», выступили за nоворот исторической науки от изучения и описания «событий» к изучению преимущественно длительных процессов, эвою-ции разного рода структур (демографических, динамики экономических конъюнктур, массового сознания и т. д. ) , за широко обращение к методам других наук, введение в историю математических методов об работки данных н т. п. Само по себе обновление методов н прнемов исследования отражает прогресс научного знания, новые методы исследования успешно

берутся на вооружение марксистской наукой. Но в русле буржуазной историографии отказ от «событийной» истории привел к изгнанию из истории прежде всего таких «событий:, как революции н другие явления классовой борьбы.

С обоснованной, аргументированной критикой концепций буржуазных н со-цнал-реформистскнх историков выступают нсторнкн-маркснсты. Плодотворно изучается история нового времени учеными социалистических стран. Широко разрабатываются проблемы новой истории, в том числе ее nервого периода, в советской исторической науке. Неоценимой опорой в этом являются публикации в последние десятилетия второго нз да-ння Сочинений К. Маркса н Ф. Энгельса н Пол н о го соб р а н и я сочи нен и й В. И. Ленина. Важным направленнем исследований в этой области являются те оретическая н конкретно-историческая разработка проблем генезиса капитализма в странах Европы н Америки, исследование истории революционных, национально-освободительных движений в ходе борьбы с феодальными порядками, в процессе становления буржуазного общества. Появились важные монографические исследования, а также капитальные обобщающие труды по истории Английской революции XVI I в., Великой французской революции, первой Американской революции, по истории революций 1 848-1 849 гг., национально-освободительных движений угнетенных народов Австрнй· екай имnерии. Ведущие те мы, над которыми работают советские историки нового времени,- история рабочего класса н рабочего движения, история социалистических идей. Плодотворно разрабатывается история многогранной деятел ьности К. Маркса н Ф. Энгельса, история научного коммунизма. Созданы капитальный комплексный научный труд по истории н теории международного рабочего движения, обобщающий труд по истории Первого Интернационала, научные биографии К. Маркса н Ф. Энгельса.

Активно разрабатываются nроблемы внешней политики, история международных отношений; создана обобщающая история дипломатии, осуществляется фунда -ментальная многотомная публикация до-

кументов по истории внешней nолитики России. Заметно усилилось изучение nроблем истории колониальной политики капиталистических держав в новое время.

Большо внимание уделяется критическому анализу современной буржуазной и социал-реформистской литературы по проблемам нового времени в целях научного, всесторонне аргументированного воссоздания nодлинной картины общественного развития. В последние годы создан цеЛый ряд трудов, в которых дан основательный критический разбор крупных напrавлений и школ современной не-

марксистской историографии, в том числе по вопросам истории нового времени. Был подготовлеи также ряд учебных nо-собий и учебников по историографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки.

Многочисленные исследования советских ученых, nосвященные различным проблема м истории нового времени, имеют большое значение для дальнейшего развития марксистско-ленинской концепции новой истории стран зарубежной Европы и Америки. Эта концепция положена в основу настоящего учебника.

Часть первая

Страны Европы и Америки в период

разложения феодальных и становления

капиталистических отношений (1640-1789)

ВВЕДЕНИЕ

Период подъема мануфактурного капи-таизма. Втрая половина XVII и XVIII век-· важный этап в процессе перехода стран

Европы н Америки к капитализму. В течение полутора столетий этот процесс, обозначившийся в XVI в., за метно ускорился, особенно в XVI I I в., и обрел более рельефные черты. Э то было время подъема мануфактурного капитализма, который совершался, однако, в большинстве ст ран в условиях значительного преобладания докапиталистических отношений (в Евро· ne - феодальных) . Вместе с тем указанные столетня были временем завершающе-го этапа мануфактурного капитализма.

Переходный характер эпохи обусловил на· личие и сосуществование феодальных основ в общественном строе многих стран и в то же время буржуазных отношений в ряде экономически передовых государств.

При этом основную тенденцию развн· тия повсюду выражал дальнейший процесс генезиса капитализма. Им в конечном итоге определялнсь закономерности н особен· ностн эволюции всех сфер общественной жиз ни - экономической, социальной, политической, идейно-культурной.

Так называемое первоначальное накопление - экспроприация трудящнхся масс, отделение тружеников докапнталистнче· ского общества (крестьян, ремесленников) от средств пронзводства - nродолжало совершаться специфическими для каждой страны путями. Оно создавало условия, необходимые дя генезиса капитализма. Во второй половине XVII-XVI 11 вв. этот стержневой процесс в экономически передовых странах в огромной степени уб ыс-трялся политикой государства: в Анг· лни - узаконением огоражнваний и многими иными мерами, в Голландии, Англии, во Франции - усилением налогового бре·

менн, суровЫм протекционизмом. Государственная власть использовала н другие рычаги, содействовавшие сперваначальному накоплению:, притоку богатств в руки нму· щнх верхов: государственные займы, проценты за которые шли в карманы н без того богатых кредиторов; возросшую, особенно в XVI I I в., колониальную экспансию. Хнщ· ническая эксплуатация колоний н достиг· шая своего апогея в XVI I I в. работорговля явнлнсь одним из мощных рычагов сперво-начального накопления:, способствовали аккумуляции богатств господствовавших классов в странах-метрополиях. Утверждение колониализма - неотъемлемая составная часть всемирно-исторического процесса становления капитализма. Жестокое угнетение миллионов людей в колониальных, зависимых странах н террнторн· ях обеспечивало ускоренное развитие гор· сткн стран-метрополий, вступивших на путь капитализма.

Темпы н степень интенсивности генезиса капитализма в отдельных странах в XVII-XVI I 1 в в. оставались всьма различными. Расположенные к западу о Эл ь-бы страны Европы, развивавшнеся как страны раннего генезиса капитализма (ка -питалистнческне отношения возникали здесь сnорадически в XIV -XV в в. ) , неуклонно п родвигались по капиталистическому пути. 1 началу нового времени, к середине XVII в., в этом регионе уже существовало одно буржуазное государство-Голландская республика. Значительным развитнем капиталистического пронзвод-ства ол ичалась Англня; в том же направлении, хотя и медленнее, шла Франция. В других странах региона раннего генезиса капнталнзма - в Итал ии, Испании, Португалии, в западных германских землях и австрийских провинциях на западе нмпе-рин - становление капиталистического

уклада происходило отнюдь не прямолн-нейно. Первые ростки капитал истических отношений здесь, набиравшие силу в позднее средневековье (так же как в Англии, Франции, а в Италии даже с XIII в.) , затем, в течение XVII - первой половины XVI I I в., по разным дл я каждой страны причинам не разрослнсь и местами почти заглохли. Лишь во второй пОовнне XVIII в. новый, капиталнстическн; уклад в этих ст ранах стал утверждаться н упрочился окончательно.

Заэльбские территории Центральной н Восточной Европы в целом являлнсь регионом позднег гнезиса капитализма. В бль-шей части германских земель к востоку от Эльбы, в восточных провннциях Австрийской монархии (в том числе в Чехии, Галиции, Силезии, Венгрии ) , а также в ПОьше отдел ьные очаги капиталистических отношений, появлявшнеся, как правило, с XVI в., не стал и прочнымн, устойчивыми, н капнталнстнческнй уклад начал стабилизироваться лишь со второй половины XVI II в. Еще более замедленно он оформлялся в землях Юго- Восточной Европы, находившнхся под игом Османской империи.

В Скандинавских государствах форми· рование капиталистического уклада происходило в XVI I в.: сначала в Швеции, позднее н слабее - в Дании.

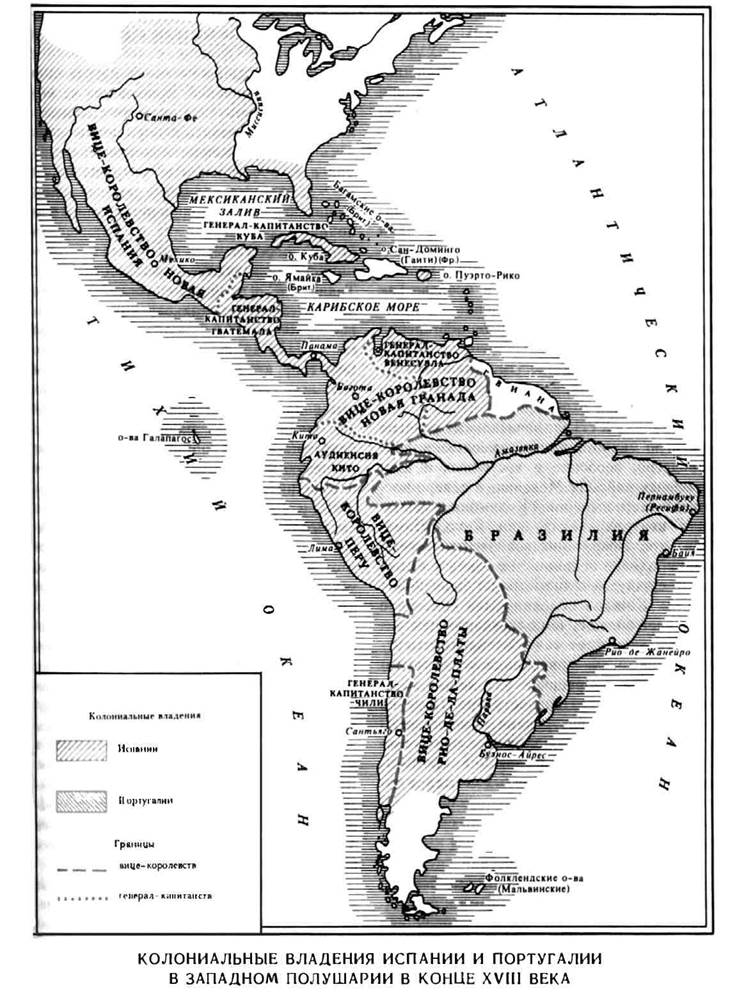

В английских и французских колониях Северной Америки зачатки капнталистнче-скнх отношений нмелись в XVII в., быстрее же новый тип производства развивалея в XVI II в. В Латинской Америке - в колониях Испании и Португалии, отставших в своем развитии, преобладали докапнта-лнстнческне отношения различного ти па. Хотя элементы капиталистических отношений встречались здесь н в XVI I в., формирование нового уклада относится лишь ко второй половине XVI II-XIX вв.

Во второй половине XVII-XVIII в. капиталистическое пронзводство в экономически передовых странах охватывало все новые отрасли промышленностн. Увеличилось количество централизованных мануфактур; однако большинство составляли рассеянные и смешанные капиталистические предприятия. Технический про· гресс на базе ручного пронзводства обеспе-чивалея прежде всего ,м ануфактурным

разделением труда. Именно в эти полтора столетня мануфактура как форма капиталистической организации промышленностн достигла своего предельного совершенства: техническое разделение труда, особен· но в классической мануфактуре XVI II в., создало многие десятки частичных операций (в часовом деле их было более 30, в игольном - около 90, в сукноделии - до 25) . Оно подготовляло возможность введения машин на отдельных детальных операциях. В XVI I I в. в ряде стран (Франция, п рирейнские области Германии) предпри-нимзлись эксперименты по внедрению машин в текстильном производстве, в горнодобывающей промышленности и других от· раслях. Англия же с 60-х годов XVI I I в. вступила в полосу общественно-экономического переворота - промышленной революции, глубоким содержанием которой был посепенный переход мануфактурного капитализма в стадию фабрнчно-за -водского, зрелого капитализма.

Однако мануфактура, хотя она в этот пернад постепенно становилась экономически господствовавшей, не могла полностью охватить н преобразовать общественное производство: она не преобладала количественно и всюду « .. . выделялась как архитектурное украшение на экономическом здании ... : (MapiC) • среди моря ремесленных мастерских мелкотоварного типа. В целом производительные силы оставались еще на низком уровне (в металлургии применялея лишь древесный уголь, в раз· витой повсюду текстильной промышленно-стн - ручные ткацкие станки, примнтнв-ные прялкн) . В то же время появлялнсь различные усовершенствованные механизмы, главным образом двигательные (мельничные колеса, разного типа маховики ) н передаточные (разнообразные трансмиссии, деревянные рельсы в горнодобывающей промышленностн) .

В сельскохозяйственной экономике так· же господствовали ручные орудия. Об ычно практнковалось трехполье, в Южной Европе распространен был и двухпольный севооборот. В XVII I в. все чаще предпрннн -мались попы тки (особенно в Англии ) введения плодосмен, н кормовых культур,

прежде всего травосеяния. (еще ранее утвердившихся во Фландрнн и Голландии) .

Аграрная эволюция во второй половине XVII-XVI I I в. отличалась значительным своеобразнем и неодинаковыми итогами в каждой - европейской или американской - стране. В сельском хозяйстве Западной Европы в целом продолжали про-бнваться новые отношения, свидетельсво-вавшие о генезисе капитализма в деревне, сильнее всего в передовых Голландии и Ан-глин. В последней совершалась интенсивная буржуазная перестройка сельского хозяйства: утверждалась крупная капитал и-стическая аренда при сохранении дворянской земельной собственности лендлордов. В других же странах в условиях существования феодального, в том числе церковного (в ка толических странах) , землевладения н феодальной эксплуатации крестьянства (л ично свободного в этом регионе) постепенно вызревали отношения, переходные к капиталистическим н капиталистичес кие. В нанболее развитых районах - с конца XVI I в. в северной части Франции, во второй половине XVI I I в. в северной Италии - распространялась капнталнстнче· екая аренда.

Иначе шло аграрное развитие стран заэльбской Европы, где имело место «вто-ро издание» крепостничества и утвердилось активно работавшее на рынок крупное поместное сельскохозяйственное производство на основе барщинного труда крепостных крестьян. Лишь с конца XVI II в., когда барщинно-крепостническая поместная ( «фольварочная») систе ма исчерпала сван возможности, в сельском хозяйстве этих сран наметилась медленная эволюция в сторону вызревания новых, переходных к капиталистическим, а отчасти и капиталистических отношений, которые мучительно для крестьян свживались» в старую аграрную систему феодальных отношений и форм землевладения. Возникали предпосылки для спрусского» пути развития капитализма в сельском хозяйстве.

В большинстве североамериканских колоний Англии при наличии лишь элементов феодализма эволюция в сельском хозяйстве, особенно в конце XVI I 1 в., шла в направлении постепенного уп рочения свободной фермерской земельной собственности (зачатки «американского» пути развития

капитализма в аграрном строе). На юге Северной Америки утверждалось плантационное рабство. В латиноамериканских колониях Испании, Португалии возобладали плантационное рабство (в странах Карнбского бассейна, в Бразилии) н феодальная система эксплуатации со специфическими чертами, обусловленными колониальным положеннем региона. Огромные территории здесь оставались неосвонными (Лаплатская низменность, глубинный труднодоступный бассейн реки Амазонки). Во второй полов н не XVI 1-XVIII в. сохранялось присущее мануфактурному каnитализму преобладание торговли над производством, торгового капитала над промышленным, хотя пронзводство, и прежде всего промышленность, составляло фундамент общественного прогресса: « ...в собственно мануфактурный период торговая гегемония обеспечивает промышленное преобладание» (Ларкс) 2. Преобладание торгового капитала нашло выражение в теории и практике меркантилизма. Меркантилизм - это экономическая политика, для которой характерно активное вмешательство госvдаоства в хозяйственнУю жизнь страны. Uна теоретически обосновывалась и развивалась представителями ранней школы буржуазной политической экономии. В отличие от меркантипистов XV-XVI вв., разрабатывавших теорию денежного баланса и видевших основную выгоду государства в накоплении денежных богатств, меркантилисты XVII в. Т. Мен в Англии, А. Серра в Италии, А. Моикреть-ен во Франции обосновывали систему активного торгового баланса, пользу для государства, извлекаемую из возможно большей разницы между стоимостью вывезенных нз страны н ввезенных в нее товаров и достигаемую благодаря принципу: много продавать, мало покупать. На практике активный торговый баланс предполагал осуществление государственной политики в интересах увеличения торгового капитала путем поощрения экономики страны в целом, особенно же мануфактур, рост производства которых позволил увеличить вывоз и сократить ввоз. Проводимая в русле меркантилизма экономическая политика содействовала различными способами

(протекционизмом, раззитнем посреднической торговли н т. д.) деятельности и тор-гово-колониальной экспансии купечества. Олицетворением государства, проводившего такую политику, являлась «образцовая капиталистическая страна XVII столетня» {Маркс) 3 - Голландия, в которой главенствующую роль играл именно торговый капитал, подчинивший себе ее экономику. Англии удалось сш<рушить торговое и морское могущество Голландии и обеспечить себе в XVI 11 столетии первенство в мировой экономике благодаря глубокому проникновению капитала в производетво-в промышленность и сельское хозяйство. В экономическом упадке Голландии и возвышении Англии отразился закономерный и перспективный для всех экономически развитых сран процесс « ... подчинения торгового капитала промышленному капиталр {Маркс) •.

Все потенции мануфактурного капитализма вполне обиаружились в XVIII в., хотя и неравномерно по странам. С разной степенью ннтенснвности в передовых странах формировался внутренний рынок. XVI 11 век ознаменовался в целом экономическими успехами, это был период высшего подъема мануфактурного капитализма. Заметно активизировалась торговая н производственная жизнь, наращивались ее темпы. Как и прежде, сельская экономика и сельское население еще значительно преоладали. Однако в течение XVII 1 в. население городов заметно возросло. Стронлнсь новые средства коммуникаций - каналы, шоссейные дороги с твердым покры-'тием, расширялея общественный транспорт (дилижансы, омнибусы и др.), усовершенствовалась почта (появились почтовые кареты). Все это обеспечивало бOee регулярные хозяйственные связи и перевозки, ускоряло деловую жизнь н соощение новостей.

Во второй половине XVI 1-XVIII в в. в странах Европы и Америки увеличился среднегодовой темп прироста населения (0,22% по сравнению с 0,09% в эпоху средневековья). За полтораста лет, от середины XVII в. до конца XVIII в., население

возросло (по приблизительным данным) в два раза: в зарубежной Европе- с 82 млн. до 160 млн., в Америке- с 15 млн. до 30 млн. человек. И это несмотря на жестокие эпидемии (чумы, оспы), уносившие много жизней, голодные годы вследствие неурожаев, во время которых умирали массы людей, многочисленные торгово-колониальные н другие войны (в войне за испанское наследство 1701 -1713 гг. погибло 700 ты с. человек, а Северная война 1700-1721 гг. унесла 300 тыс. жизней).

Сциальные процессы. В условиях генезиса капитализма во второй половине XVII-XVIII вв. происходили глубокие социальные сдвигн. Основную массу эксплуатируемых и в этот период составляли феодально-зависимые крестьяне, в том числе крепостные в районах «второго издания» крепостничества. Неуклонно возрастало число рабов в системе колониального плантационного хозяйства в Новом Свете. Однако вместе с утверждением капиталистического уклада в промышлеиности н сельском хозяйстве расширялась система наемного труда, ускорился процесс формирования пролетарната. Пролетармат в это время по своей структуре характеризовался крайней разноликостью. С ростом централизованных мануфактур увеличилось ядро собственно пролетариев, вовсе или почти лишенных средств производства, клочка земли, своих домов. Однако по-прежнему большинство пролетариата составляли надомники. Тяжелое положение этих и других наемных рабочих - поденщиков, сельских батраков, подмастерьев, учеников, эксплуатация их хозяевами побуждали пролетарнев бороться против капиталистического угнетения. Их борьба во второй половине XVII-XVIII вв. принимала разнообразные формы (стачки, волнения, бунты, марши, восстания н другие акции протеста).

Ступенью выше этих низов в социально-экономической структуре стоял количественно весомый слой мелких товаропроизводителей и собственников, который в условиях « первоначального накопления» и растущих капиталистических отношений во второй половине XVII-XVIII вв. постепенно и медленно, но постоянно рассланвался.

Параллельна с формированием пролетариата складывалась буржуазия - другой основной класс нарождавшегося нового общества. Экономически наиболее перспективной и передовой его частью была буржуазия в промышлениости - владельцы мануфактур и других предприятий, связанные непосредственно с производством. Но именно эта его часть оставалась во второй половине XVII-XVIII вв. еще мало развитой, хотя постепенно укреплялась и росла численно. Все же купцы, финаиснсты, банкиры, предприимчивые землевладельцы имели более крупные денежные богатства и играли куда более заметную роль в хозяйственной жизнн.

Формирование иациА. Во второй половине XVII-XVIII вв. в условиях дальнейшего роста экономических связей, складывания в ряде стран внутреннего рынка продолжался процесс формирования наций. Для Западной Европы типичным было существование в целом национально однородных государств (Англия, Франция и др.). В политически раздробленных Германии и Италии отсутствие государственного единства серьезно замедляло формирование наций.

В Восточной Европе еложились многонациональные государства: Австрийская империя Габсбургов, Речь Посполитая, здесь была расположена довольно обширная часть Османской империи. В этнх государствах с более слабыми темпами экономического развития были угнетены разноязычные народы, порой очень далекие друг о друга по своему этническому происхождению. Образование наций протекало здесь замедленно. Порабощенные народы Европы боролнсь за свое национальное освобождение, поднимаясь нередко на восстания (южные и западные славяне, венгры, греки н др.).

В Соединенных Штатах Америки в последние десятилетия XVII 1 в. начался процесс становления североамериканской нации. Однако из-за постоянного н массового притока европейских иммигрантов, а также по причине значительных расовых и социально-культурных различий населения страны складывание нации здесь затянулось. Кроме того, вследствие угнетения коренного населения - индейцев и политики сегрегацнн негров, которых разнообразны-

ми методами изолировали о белых американцев, этническая интеграция в США затруднялась.

В конце XVI I I в. в Латинской Америке колониального периода на онове языково-культурного и биологического смешения различных расовых групп наметились элементы формирования национально-этнической общности.

Идеология и культура. В духовной жизни передовых обществ Европы н Америки во второй половине XVII-XVI II вв. совер-шзлись важные процессы, отражавшие глубинные социально-экономнческне перемены и влиявшие, в свою очередь, на об -щественную жизнь.

Во второй половине XVI 1 в. католическая церковь продолжала направлять усилия на укрепление своих ослабленных в результате реформации позиций (активизация ордена иезуитов, попытки разными средствами осуществить скаталическое возрождение:, зловещая деятельность инквизиции ) . В ряде стран Европы в качестве государственной религии закрепился протестантизм, который также подавлял всякое свободомыслие. Фанатизм и суеверия, разжигаемые церковниками, по-прежнему проявлялнсь в преседовании «ведьм:. Чудовищные процессы над ними учинялнсь во второй половине XVI I в. во многих странах Европы, в Северной Америке; число невинных жертв составляло многие тысячи человек.

Вмесе с тем дальнейшее становление буржуазных отношений, рост антифеодальных сил сопровождались серьезны ми успехами передовой естественно-научной н общественной мысли. Вторая половина XVI I в. бы.1а временем становления материализма новой эпохи. Вслед за материалистическим учением Ф. Бэкона он утверждался в философских трудах Т. Гоббса, Б. Спинозы, П. Гассенди. Тогда же протекала творческая деятельность крупнейших ученых-естествоиспытателей н философов И. Ньютона, Г. Лейбница.

В области культуры во второй половине XVI I в. и зблюдалея расцвет барокко, которое было более всего связано с дворянеко-церковными кругами. В нем проявились частично н прогрессивные тенденции, главным образом в прославленки жизни, всего богатства реального бытия, что тесно спле-

талось с народными основами культуры, в особенности искусства. Живопись, скул ь-птура, архитектура, музыка барокко обслуживали монархов, аристократию, церковь, возвеличивали их. Пышность, аллегоричная замысловатость, патетика н театральность художественного стиля барокко, сочетание в нем иллюзии с реальностью получили развитие в памятниках культуры, и прежде всего в Италiи (творчество скульптора н архитектора Л. Бернннн, архитектора Ф. Борромини) . Барокко получило распространение также во Фландрнн, Испании, Австрийской монархии, в некоторых областях Германии, в Польше, в Латинской Америке. Менее заметно оно проявилось в искусстве буржуазно развитых стран - Англии, Голландии.

Иного рода художественный стиль и эстетику, противоположные художественным средствам барокко, канонизировал в европейском искусстве н л итературе кл асси-цизм. Тесно связанный с культурой Возрождения, классицизм обращался к античным нормам литературы и искусства как к совершенным образцам, для него были характерны рационалистическая четкость, строгость н ясность. Классицизм выдвигал те мы большого общественного звучания, отста ивал необходимость подчинения личности ощественному долгу и нравственному идеалу. Во второй половине XVII в. кл ассицизм был связан с находившимся тогда на подъеме (кроме Англии и Голландии) абсОютнзмом; ему была присуща печать дворянской сосовной ограниченности. Характерны узаконение классицизмом прннципов «облагороженной прнроды», искусственного деления на жанры - «высокие» (трагедия, ода, эпопея, историческая, мифологическая н религиоз ная живопись) и «низкие» (комедия, сатира, басня, жанровая живопись) , введение в драматургни закона трех единств (места, времени, действия) . Свое наиболее рельефное выражение, как н в первой половине XVII в., классицизм получил во Франции - в литературе (сатира Н. Буало, тра гедии Ж. Расина, басни Ж. Лафонтена) , в жи-воnиси, архитектуре и театре. Он проявился также в искусстве Англии (архитектор К. Рен ) , Дании (скульптор Б. Тор-вальдсен) , в литературе Италии, Ге рма-нии.

В конце XVI I в., особенно в XVI I I в., в условиях ускорнвшегося утверждения капитализма, роста общественных противоречий развернулось широкое прогрес-снвное идейно-культурное движение, вошедшее в историю под названием Про-свещемня (термин распространился после появления в 1 784 г. статьи И. Кан та

с

Что такое Просвещенне?» ) . Проевеще-нке вобрало в себя сложный, социально весьма не однородный комплекс теорий и концепций, общественных целей и устремлений, культурных явлений в разных областях. Общим для них была антифеодальная, объективно буржуазная направленность. Проевещенке демонстрировало самосознание молодой буржуазии н отражало антифеодальные чаяния народных масс. Многими нитями оно было связано с гуманизмом н передовой мыслью XVII в.

На смену мрачному средневековью, как считали просветителн, пришла пора про-свещення, безграничной веры в человеческий разум, крушения теологического мышления, торжества науки над схоластикой . Раскрепощению от духовной власти религии способствовали потребности н прогресс материального производства, подъем естествеиных наук, дальнейшее развитие материализма.

Просветительская критика - и в этом ее особенность - направлялась против всей структуры феодального общества и государства. Она целиком основывалась на рационалистическом мышлении н отличалась гораздо большей остротой, глуби -ной н зрелостью по сравнению с антифеодальными идеями предыдущего времени. «Религия, пониманне nрироды, общество, государственный строй,- подчерки вал Ф. Энгельс,- все было подвергнуто самой беспощадной критике; все должно было предстать перед судом разума н либо оправдать свое существование, либо отказаться от него» 1. Вслед за буржуазной мыслью XVI I в. деятели Проевещекия наполнили рационалистическим содержанием н развили дальше возникшие еще в древности концепцию сеетественного npa-ва», основанную на представлении о прн-

рожденном равенстве людей, и теорию «общественного договора', исходившую из по-ннмания государства как результата договора между людьми. Они создали многообразные другие теории в противовес ст арым, имевшим в основе своего происхождения средневековое мышление. Отвергая феодальные учреждения и порядки. просветители обосновывали различные идеальные, с нх точ ки зрения, типы гражданского ощесва и государственного устройства (абсолютизм спросвещеннога монарха: - М. Ф. Вольтер, конституционная монархия - Дж. Локк, Ш. Монтескьё, рес-публнканскнй строй - Дж. Толанд, Ж. Ж. Руссо) . Они убежденно выступали от имени всего народа. Будучи идеалистами в понимании общественного прогресса, просветители верили в магическую силу воспитания н придавали ему первостепенное значение в развитии человечесва.

Мировоззрение и деятельность просветителей вызвали серьезные сдвиги в общественном сознании, содействовали крушению феодальных устоев, утверждению нового общества, идеологически вооружали буржуазию - передовой кл асс своего времени.

Вмесе с тем идеология Просвещения в целом была исторически ограничена. Просветители мечтали о царстве разума и «естественной: справедл ивости. «Мы знаем теперь,- заключал Ф. Энгельс,-что это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии ... » 6

Од нако наиболее проннцательные из просветителей (например Дж. Свифт, Б. Мандевиль, Г. Филдинг в Англии) раз-ГJiяделн в нарождавшемся буржуазном стро его глубокую противоречивость, критиковали мир наживы, эгоизма, эксплуатации, господство, как писал один просветитель, сзакона когтей и первенства зубов:. Подобные взгляды н теории с разной степенью глубины отражали положение и настроения де мократических кругов, широких народн ых масс или низов общества. Они представляли в Проевещении демократическую тенденцию. Некоторые нз них обосновывали эгалитарные идеи, уравни-

тельный идеал общества мелких собственников (Ж. Ж. Руссо); другие развивали утопические коммунистические идеи с их полным отрицанием порядка, основанного на частной собственности (Ж. Мелье, Мо-реллн, Г. Мабли во Франции).

В области художественной культуры Проевещеине обогатило литературу реал нстическим романом, в особенности процветавшим в Ан1·лии XVIII в. (семейно-быто-вой, сатирический, нравоучительный роман), фнлософско-этической прозой французских и других просветителей. Идеи Просвещения оказали влияние на изобразительное искусство, музыку.

В XVI 11 в. вновь возродился касс нцизм, nришедший к упадку в кон11.е XVII в. На конец XVII 1 в. пришелся второй период расцвета классицизма, выступавшего теперь в защиту свободомыслия, против клерикализма и деспотизма абсолютных монархов.

Культура Просвещения и его идеи шире, чем идеи гуманизма и передовых мыслителей XVII в., распространились в среде образованных слоев общества, име.1и значительно более сильное влияние на умы.

В XVIII в. происходнпо повышение грамотности. Об этом свидетельствовали возрасавшая роль книг, увеличение их тиражей (случалось, до нескольких тысяч), процветание типографского дела, появление энциклопедий и словарей, рост периодических изданий - еженедельные газеты печатались иногда тиражами в несколько десятков тысяч экземnляров, нздавались журналы различных типов (научные, литературные и т. д.). Однако почтн вся издательская продукция не была рассчитана на широкие массы народа, не доходила до них, она ориентировалась на имущие слои, которым было доступно образование. Стабильных систем народного образования и просвещения - государственных или частных-даже на уровне начальной школы не существовало. Основы грамотности народ получал лишь через узкнй канал цер-ковно-приходских или благотворительных шко.

Буржуаны рвоюции XVII-XVIII вв. Несмотря на ярко выраженную активность молодой буржуазии, к середине XVII в. политическое господство оставалось повсюду бзраздельно в руках дворянства

(за исключением буржуазной Голландии). Во время двух буржуазных революций -в Англии в середине XVII в. и в ее североамериканских колониях во второй половине XVIII в.- была разрешена основная политическая задача в каждой из них: доступ к государственной власти завоевала верхушка буржуазии; были нанесены удары по отжившим социально-экономическим порядкам. В итоге этих революций создались условия для становления буржуазной государственности: конституционной монархии в Англни, буржуазной республики в новом государстве Соединенные Штаты Америки; был расчищен путь дальнейшему укреплению капиталистического уклада и постепенному превращенню его в господствующую систему хозяйства. В Английской революции XVII в. доминировали религиозные формы революционной идеологии, но первая буржуазная революция в Северной Америке - Война за независимость XVI 11 в.- совершилась уже под зна-

менем идей Просвещения. Эти ранние буржуазные революции происходили в период мануфактурного капитализма, когда еще резко не обнаружилнсь внутренние антагонизмы буржуазного общества. В этих условиях поднимавшаяся буржуазия, ее наиболее передовые слои проявили бОльшую решительность, б6льшую способность идт:; на временное объединение с народными массами, чем это произойдет во время буржуазных революций XIX в. Революции XVII-XVI II вв., победившие благодаря борьбе народных масс, которые являлись их главной движущей снлой, предопределили огромный прогресс во всех областях не только тех обществ, где они совершились,- они оказали могучее воздействие и на всемирный исторический процесс, воздействовали на мир своим многообразны м творчеством, н прежде всего созданием новых государственно-полнтических институтов, новыми идея ми, своим опытом и примерам борьбы.

Глава

1

Анrлийекая буржуазная революция середины ХVП века

|

|

1. Англия в канун революции

Социально-зкономические процессы.

К 40-м годам XVII в. Англия по своему экономическому облику оставалась аграрной страной. Подавляющее большинство населения (более 4 млн. из общей численности около 5 млн. человек) проживало в деревенской местности и так или иначе было связано с сельским хозяйством. Средневековые устои в экономике сохранялись, но были уже серьезно поколеблены уnрочением и расширением каnиталистического уклада. Почву для генезиса капитализма взрыхлял продолжавшийся процесс «первоначального накопления: - эксnроприации трудового народа. Этот процесс -

«исходный пункт:., предыстория « ... капитала и соответствующего ему способа производства» (Маркс) ' — nротекал в Англии как естественно-экономически, т. е. в результате эволюции и разложения мелкотоварного хозяйства в городе и деревне, так и насильственным путем.

Основную массу крестьян составляли поземельна зависимые копигольдеры -держатели земли по копии и обычаю мано-ра. Наиболее состоятельные из них, а также фригольдеры - свободные держатели,

чьн права на земли были защищены суда· ми общего права, часто назывались йоменами. Издавна высокоразвитые в Англии товарно-денежные отношения не просто усиливали, как прежде, имущественную дифференциацию деревенского населения, но приводили к его «раскрестьяннванню: и появлению сельской буржуазии н экс· пропрнированных работников. В англнй· с кой деревне первых десятилетий XVI 1 в. последних насчитывалось множество. Это былн вовсе безземельные или столь бедные землей крестьяне, что их обычно называли коттерамн - владельцами од ной хижины (коттеджа ) на крохотном участке.

Обогатившаяся верхушка крестьян применяла наемный труд батраков (тех же коттеров) , активно арендовала земли, вела хозяйство предприимчиво н с размахом. Эта прослойка внутри самого крестьянства содействовала разложению общинного строя. За названиями обычных для англ ий· екай деревни категорий крестьян (копигольдеры, фрнгольдеры) в этом случае выступала сельская буржуазия; прнменяв-шиеся ею методы хозяйствования приходили в противоречие со стеснительными порядками общинного землепользования.

«Размывание: среды цеховых мастеров в старинных корпоративных городах, а также внецеховых ремесленников (больше всего в новых городах) приводнло, как н в деревне, к выделению зажиточной про· слойки (зтнх богатых ремесленников в цеховых компаниях называли по-прежнему сливрейны м и:) . Одновременно образовывалась больш ая прослойка обедневших мастеров, частью превратнвшихся в пауперов. Вместе с свечными: подм астерьями, уениками, поденщиками - всей массой наемных тружеников - эти пауперы со· ставляли пролетарнзировавшиеся слон, низы городского населения.

Однако для Англии особенно характер· ным оказался путь насильственной ломкн средневекового строя экономических оно-шений - огораживания. Они начали про· водиться в конце XV в. н с того времени развернулись в стране в широких масштабах. В этом состояла специфика развития сельского хозяйства в Ан г л ни. Только здесь протекала в такой форме растянувшаяся на три столетня подлинная аграр· ная революция.

Благоприятная для сельского хозяйства рыночная конъюнктура, повышенный спрос на сельскохозяйственную продукцию вследствие роста городов, промышлеиного населения в стране н за ее пределами, а также «революция цен: привели к паде· нию реальной стоимости феодальных рент. Предприимчивые дворяне, в первую оче· редь мелко- н среднепоместное джентрн, уже не удовлетворялись размерами обычных доходов. Они тяготились традицнон· нымн поземельными отношениями н любыми способами узурпировали крестьянские земли. Огораживая общинные угодья, на· делы держателей, они нередко вообще его· няли крестьян с земель. За 30 лет к 1607 г. в одном лишь графстве Норземптон было произведено 27 335 огоражнваний и выделов земли нз об щинных угодий, в Лес· тершире - 1 2 290, в Бедфордшире -1 0 004 и т. д.

Стремясь получить больше прибыли, эти дворяне нового типа часто сдавали огороженные земли в аренду за плату, которая во много раз превышала размер прежней феодальной ренты. В аграрном строе Англии продолжала расти крупная капиталистическая аренда. На арендованных землях фермеры-капиталисты эксплуатнрова· ли наемный труд. В других случаях пред· прннимателямн становились сами мелко- н среднепоместные активные сквайры, джен-тл ьмены, а иногда н титулованные дворяне ( графы и др.) . Они также создавали на укрупненных массивах доходные хозяйст· ва с применением наемных рабочих рук, охотно усовершенствовали агротехнику ради повышения прибылькости земли. Многие дворяне приобщзлись к коммерции и промышленному предпринимательству. Они вкладывали капиталы в торгово-коло-ниальные заморские экспедиции, иногда заводили промышленное дело, для которого сами же поставляли сырье (шерсть, кожу, лес) , вели разработку месторождений полезных ископаемых на своих землях, словом, не чуждзлись никаких путей обога· щения.

В то же время владельцы капиталов из числа купцов, мануфактуристов, чиновнн· ков н других горожан сремнлнсь приобрести землю, которую эксплуатировали капн-талнстнческн, и получить дворянский тн-тул. Онн также вливзлись в ряды нового

дворянства. В первые десятилетия XVII в. слой этого нового, обуржуазившегося предприимчивого дворянства стал уже весьма заметным. Его укрепление и рост -важная особенность социальной структуры Англни.

В промышленности капиталистический уклад упрочивалея в результате роста мануфактур. Централнзованные мастерские встречались редко, в сравнительно новых отраслях (шелкоткацкой, стеклодувной и др.). Исконное же шерстяное производство обеспечивалось мануфактурами рассеянного и смеШанного вида. Наряду с ннмн новый уклад включал предприятия типа простой кооперации, без разделения труда. Буржуазные отношения проникали и в цеховые корпорации, главным образом Лондона и других торговых центров. Крупные лондонские компании, такие, как Компания сукноделов, постепенно трансформнровались в капиталистические, сохранив внешне корпоративное обличье.

В первые три десятилетия XVII в. наблюдался подъем всех отраслей английской промышленности, в особенности суконной и горнодобывающей. Новые формы производства как в сельском хозяйстве, так и в промышленности укоренились прочнее в южных и центральных графствах страны; на севере и западе - вдали от торговой активности - крепче удерживалась прнвычная феодальная организация экономики.

В тесной сопряженности с производетвам находилась торговля, успехи которой были столь очевидны, что ей слагали гимны. Расширение экономических взаимосвязей внутри страны между различными отраслями хозяйства, между отдельными районами означало увеличение емкости внутреннего рынка. Его естественным центром стал Лондон - главный потребитель, насчитывавший приблнзительно 200 тыс. жителей (с населением пригородов н стекавшнмися отовсюду пауперами - много больше). Здесь функционировала биржа, где заключались сделки между предпринимателями со всех концов сраны.

Еще успешнее активизировалась внешняя торговля, приносившая наибольшие прибыли. Возросла роль Англии как экспортера готовых промышленных изделий

( вместо сырья) . В пер вые десятилетия XVII в. возникли новые крупные торговые компании: Ост-Индская ( 1600) , две Вир-гннскне - Лондонская и Плнмутская ( 1 606) , Новая компания скупцов-авантюристов: ( 1 614) . Предприимчивые английские купцы на объединенные средства снаряжали заморские экспеднцни с целью открытия новых · источников обогащения и завоевания земель. Направления колони -зационной экспансии Англни были разнообразными: Ирландия, Индия, Америка, Африка. Сулившие хорошую прибыль тор-гово-колониальные предприятия привлека -· ли денежных людей - дворян, ростовщиков, фннанснстов лондонского Сити, мануфактуристов.

Одной из важнейших особенностей социальной структуры Англии в канун революции был сложившийся союз собственно буржуазии ( тор гово й , з е м ел ьн о й , т. е. крупных фермеров, промышленной, ростовщической) и нового, обуржуазившегося дворянства. Реальной основой нх сближения являлась экономическая общность, типичная дл я них буржуазная предприимчивость н, главное, однородные, капиталистические методы обогащения.

Политические и иде йные сдвиги. К 40-м годам XVI I в. Англия по-прежнему представляла собой абсолютистское государст· во. Парламент, послушный до поры королевской власти, был сословным органом. Большинство палаты об щин избиралось свободными землевладельцами на основе старинного 40-шнллингового земельного ценза. Од нако крестьяне (даже фригольдеры, имевшие право голоса) не могли быть избранными. В нижнюю палату попадали «дотойные: н «уважаемые: люди, т. е. наиболее состоятельные дворяне, а от корпоративных городов - представители богатейшей верхушки (купцы, финансисты н обслуживавшие их юристы) .

Рост капиталистического уклада отразился и на полнтнческой атмосфере в сра-не. Буржуазия и ново дворянство настойчиво требовали от правительства учета свонх интересов в политике. Ярким примерам курса абсоютизма, вызывавшего возмущение буржуазии, была практика про· дажн короной патентов на монополию производства (м ыла, соли и других товаров) нли на монопольную торговлю с одной

страной, с каким-либо регионом (например, с Россией, Прибалтикой). Королевская власть за огромные суммы охотно предоставляла привилегни узкому кругу предпринимателей. Но тем самым она отстраняла от прибыльной деятельности широкие слон торгово-промышленной буржуазии. К тому же монополисты устанавливали высокие цены на внутреннем рынке. Острая тогда проблема монополий, сковывавших конкуренцию, объединила английскую буржуазию под лозунгом «Свобода торговли!:. Раздражение буржуазии вызывала н подержка правнтельством цехового ремесла. Абсолютизм требовал строгого соблюдения статутов о стандартах производства, регламентацнн торговли, количестве учеников и их непременном 7-летием стаже. Придирчивая опека приносила немалые доходы казне за счет бесчисленных штрафов, взнмавшнхся с нарушителей традиционных установлений. Политика абсолютизма серьезно сдерживала предприимчивость мануфактуристов и торговцев. Буржуазия была озабочена и отсутствием протекционистских мер для охраны внутреннего рынка, а также условий, которые благоприятствовали бы торговле англичан за границей.

Интересы 9Кономическн крепнувшего нового дворянства, хотя н полноправного политически, также не учитывались абсолютизмом, поскольку шли вразрез с его собственными интересами. Новое дворянство требовало легализации огораживаннй, проведение которых облагалось доходными для казны штрафами. Оно добивалось отмены всевозможных платежей королю - верховному собственнику земли (при передаче земель по наследству, в случае их отчуждения, при введении опеки н т. д.). Феодальная иерархия в Англии предполагала зависимость вассалов н их сблагородных:, ерыцарских держаниА: н,е только от отдельных лордов, но н непосредственно от короля. Сбором всех феодальных платежей заинмалась, допуская при 9ТОМ чрезвычайные злоупотребления, с Палата по делам опеки».

Увеличение богатства буржуазии н обуржуазнвшегося дворянства придавало им уверенность в достижении своих все ВI)Зраставшнх притязаний. Их неудовлетворенность усиливала оппозиционные аб·

солютизму настроения в парламенте -в его нижней палате (палата лордов в целом оставалась оплотом абсолютизма ) . Именно в палате общин концентри -ровалось экономически возвышавшееся дже нтри.

Социально-9кономические и политические сдвиги сопровождались в идейной сфере широким распространением пуританизма, выступавшего против государ-ст венной англиканской це ркви. Ее глава - монарх назначал епископов и других духовны х сановников; церковь фина нсиро-валась госуда рством; в стране взималась церковная десятина, оременявшая народ. Пуритане от вергали в англиканстве като-л ическое учение о бл агодати, отрицали епископальную «Полупапистскую: организацию церкви во главе с королем, требовали уничтожения состатков римского суеверия: - пышной обрядности богослужения, дорогого облачения духовенства. Простота , дешевизна це ркви, служе ние богу св духе и истине: путем толкования свя щенного писания, бол ьшое значение проповеди ( вместо католических таинств) , догма о предопределении н мирском при· звании, которой поощрялись предприимчивость и накопительство, - все 9ТО соответствовало настроениям буржуазии и нового дворянства.

2. Революционная ситуация

Обострение противореч ий в английском обществе. Подъем 9Кономики во всех ее сферах заметно выдвинул Англию, небольшую по территории н населению страну, среди европейских государств и позволил ей начать соперничество с образцовой тогда буржуазной Голландией, с такими крупными монархиями, как Испания и Франция. Однако несмотря на то, что успехи страны зависели от утверждения ка пита · листического уклада, прогрессивным формам хозяйствования в условиях сохранения староА 9кономической структуры приходилось шаг за шагом прокадывать себе дорогу, преодолевая серьезные п реграды . Главным тормозом на пути продвижения капитализма выступал абсол ютизм - ревностный охранитель традиционных земельных порядков, стеснительного покрови -тельства промышленностн н торговли,

блюститель принцилов всего режима старой Англии.

Глубинные противоречия, которые в XV1 в. проявлялнсь в общественной жизни еще слабо и 9Пизоднчески, в первые три десятилетия XV11 в. прочертнлись уже вполне рельефно, постепенно наслаиваясь и разрастаясь о начала века к концу 30-х годов. Именно в 9ТО время медленно, но неуклонно обострялся социальный, политический и религиозный антагонизм, накапливались события и факты, свидетельствовавшие о созревании революционной ситуации, которая окончательно сложилась в 1637-1640 rr.

Оппозиция в парламенте стала открыто требовать свободы предпринимательской деятельности. Нижняя палата - обычно сскромные общины: - превратилась в ядро оппозиции, зревшей по всей стране. Английский же абсолютизм в лице первых Стюартов - Якова 1 (1603-1625), сына католички Марии Стюарт, н Карла 1 (с 1625 г.) -проводил и внутреннюю, и внешнюю политику все больше вразрез с интересами буржуазии и джентри. Королевская власть встала на путь феодальной реакции. Коренные расхождения сконцентрировались по трем линиям - финансовой, внешнеполитической, религиозной.

Английский абсолютизм в силу своих исторических особенностей не имел права самостоятельного, без санкции парламента, налогообложения. Столкнувшись с оппозицией в парламенте, он принялся изыскивать источники пополнения казны обходными путями. Королевская власть особенно злоупотребляла взиманием платежей на осиоае традиционных, феодальных поземельных отношений. Палата же общин настаивала на превращении свсякого рода рыцарского держания: дворян в их полную собственность, на упразднении свсех повинностей, относящихся к рыцарской службе:, и уничтожении с Палаты по делам опеки:. Иначе говоря, новое дворянство стремилось к превращеиню своих земель в свободную от феодальных пут неограннченную собственность буржуазного типа. Это требование составляло буржуазно-дворянскую аграрную программу.

Финансовая политика абсолютизма отлнчалась также безудержным изобретеннем все новых налогов и пошлин на товары

( спотонная:, спофунтовая: н др. ) , восста· новленнем ст аринных, многовековой давности сборов (корабельной подати Xl в.) . Карл 1 востребовал даже сподмогу» на брак в будущем старшей дочери, которой тогда едва исполнилось 7 лет. Общины рассматривали подобный произвол как посягательство сна свое имущество, земли и владения:. На всю страну просл авился дворянин Дж. Хемпден, первым отказав-шнйся платить скорабе.ьные деньги:. Во внеШней политике Стюарты отошли

о

традиционного антннспанского курса.'

Яков 1 вынашивал план «испанского бра-·к а: (женитьбы наследн ика престола на испанской инфанте), что повлеко за собой временное сближение с Испанией - главной конкуренткой английской буржуазии на море н в колониях.

Религиозная политика новой династии вдохновлялась ненавистью к пуританизму, который становился идейным рупором противников не только англиканской це ркви, но и абсолютизма. Слово спурнтанин: ста -ло синонимом политического оппонента абсолютизма. Политическая борьба между королем и оппозицией в парламенте и по всей стране протекала в религиозной форме. Обе стороны в аргументации правоты своего дела апеллировали к текстам Ветхого завета и других церковных писаний. Органы самодержавия - Высокая комиссия и Звездная палата - преследовал и пуритан и заключали их в тюрьмы. Они вер· шили над ними расправу без законных на то оснований. Пуритане покидали родину, 9МНгрнруя в Голландию, Америку (так на -зываемый свеликий исход:) . Парламеит протестовал против покушения на свободу личности поданных. Беспокойство вызывал также рост прокатолических симпатий двора в связи со сближением при Якове 1 с католической Испанией, а при Карле 1 , женатом на сестре Людовика Xl 11, - с католической Францией.

Бурные дебаты в Вестминстере перерастали в обсуждение прницнпнальных вопросов - о роли парламента в системе государства, о соотношении власти короны и полномочий палаты общин. Оппозиция заявляла, что парламент как орган всех общин Англии обладает верховной властью н коро.ь может правнть только «совместно и согласно: с парламентом. Та-

кой порядок объявлялся сстарннным, существенным и бесспорным правом парламента». Речь шла в действительности о замене абсолютной монархии конституционной, т. е. буржуазной государственностью. Напротив, Стюарты добивзлись уп рочения абсолютизма, его независимо-о сти парламента. Не желая выслушивать

требования оппозиции, Яков 1, не сомне-вавшнйся в божественнuм происхождеинн королевской власти, распустил три парламента ( 1604, 1 6 1 4, 162 1 ) и похвалялся, что ссвернул шею» общинам. Карл 1, также распустивший два первых парламента ( 1625, 1626) , встретился на третьем с упорной и организованной оппози цией (ее лидерами были Дж. Элиот, Э. Кок). Парламент представил королю свои претензии в «Петиции о праве» ( 1 628) . Вымогая у парламента очередную субсидию, Карл вынужден был подписать документ. сПетнцня о праве» стала законом и, по существу, явилась первым программиым документом оппозиции. Однако и подписав с Петицию», король ее не выполнял. Более того, в 1629 г. он распустил парламент, который перед роспуском призвал английский народ не платить королю налогов. До 1640 г. Карл правил единолично.

Оппозиция против абсолютизма в парламенте опиралась на широкое недовольство огромного большинст ва населения. Народные массы составляли, как тогда говорили, «Четвертый, простой сорт людей» в обществе (после дворянства, духовенства, буржуазии) . Они включали различные прослойки - от зажиточных крестьян и богатых ремесленников до пауперов. Буржуазная наступательность нового дворянства, проводившего огораживания, и капиталистическая форма эксплуатации как в сельском хозяйстве, так и в промышленно-стн дополняли феодальное угнетение масс, проистекавшее от поземельной завиенмо-сти крестьян, н тяготы, обременявшие народ вследствие политики абсолютизма.

В деревне развертывался буржуазно-дворянский аграрный переворот. Огоражи· ватели - счума для крестьян», захватывая общинные угодья, наделы крестьян, уничтожая крестьянские дома и целые деревни, доводили крестьян до подлинной катастрофы. Кроме того, компании предпринимателей (в их числе король) и от-

дельные представители знати, стремившиеся извлечь дополнительные доходы из земель, осушали болота и лишали при этом крестьян участков, близко расположенных к заболоченной местности. Обширные территории на востоке переходили таким путем от сельских общин к частным владельцам. Прнбрежные солончаковые земли и даже пустоши привлекали к себе предприимчивых землевладельцев. Другие лендлорды, не прибегая к прямым или замаскированным захватам земель, взимали с держателей в нарушение манориального обычая вместо фиксированных рент произвольно повышенные (в графстве Уорнк только за 1 6 1 3- 1 648 гг. рента за пахоту увеличилась втрое) . Огораживатели, пла -тившие штрафы короне, для их покрытня также повышали ренты тех крестьян, которые сохранили свои держания. Динамика роста рент объясняет тот факт, что многие копигольдеры были вынуждены срасста-ваться» со своими наделами, не выдержав натиска хозяев земли. Такие копигольдеры становились в лучшем случае бесправными и беззащитными мелкими арендаторами чужой земли, а в худшем - бездомными пауперами.

Особенно накалилась обстановка из-за того, что королевская власть в поисках денежных средств пустила в распродажу свои огромные лесные массивы на юго-западе, где по старинному оычаю находили прибежи ще, пропитание и топливо безземельные крестьяне, а другие общинники пользовалнсь там необходимым крестьянскому хозяйству правом пасти скот, запасаться древесиной. Ноаые владельцы лесов (среди них были и придворные, причем католики) не считались с обычаем и изгоняли крестьян. В борьбе за землю и другие лендлорды - духовные н светские - лишали общинников стародавних прав пользования лесными угодьями, проводили огораживания лесов.

Протест против эксплуатации и обезземеления крестьяне выражали н в сравнительно мирных, и в чрезвычайно активных формах. Они отказывались платить ренты, не являлись в манориальные суды, подавали многочисленные петиции правительству против огораживателей, осушителей болот, нередко разрушали мелиоративные сооружения. Волнения крестьян происходили

и в знак протеста против ликвидации прав на пользование лесными угодьями (в 163 1 г. в Уилтш ире, где расположен лес Брейдон; в . Гл астершире - Динекий лес) . Наиболее упорный характер принимала борьба крестьян против огоражива-ннй. Это были открытые восстания (крупнейшее произошло в 1607 г. в центральных гр афствах · Норземптон, Лестер, Уорнк) . Массовые - многотысячные! -движения в сболотных селениях: охватили всю восточную Англию. К кон цу 30-х годов борьба крестьян превратилась в постоянный фактор общественной жизни. Современник писал об сугрозе топора» для земл евладельцев.

Различные слои в массе сильно дифференцирован ного крестьянства преследовали в борьбе отнюдь не одинаковые цели. Коттеры заботились о хлебе насущном, о приобретении хотя бы клочка земли; в среде этого безземельного и малоземельного крестьянства теллились идеалы уравнения и общности имущества. Зажиточные же крестьяне помышляли о дальнейшем укреплении своих эконом ических позиций, богатые копигольдеры мечтали и о получении права избирать в парламент. Объективным содержанием требований основной массы крестьян было уничтожение феодальной зависи мости, власти лордов маио-ров над крестьянской землей, т. е. упрочение владельческих прав крестьян вплоть до превращения копигольда в свободное держание, фактически - в крестьянскую со-бСвенность, освобожденную от феодальных рент и насилий огораживателей. Реализация этих требований означала бы расч истку пути для развития капитализма при сохранении крестьянства и его мелкотоварного хозяйства. В прот ивовес буржуазно-дворянской программе к этому сводилась крест1ЯНская программа решения аграрного вопроса.