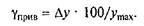

Иногда пользуются приведенной погрешностью, под которой понимается отношение абсолютной погрешности к наибольшему значению выходной величины. В процентах приведенная погрешность

Если абсолютная погрешность постоянна, то приведенная погрешность также постоянна.

Погрешность, вызванная изменением характеристик элемента со временем, называется нестабильностью элемента.

Порогом чувствительности называется минимальная величина на входе элемента, которая вызывает изменение выходной величины (т.е. уверенно обнаруживается с помощью данного датчика). Появление порога чувствительности вызывают как внешние, так и внутренние факторы (трение, люфты, гистерезис, внутренние шумы, помехи и др.).

На рис. 2.2, а показана характеристика элемента при наличии «мертвого» хода. Из характеристики видно, что когда входная величина x изменяется в пределах от x 1 до x 2 , выходная величина у не изменяется и равна нулю. Значения х1 и х2 называются порогами чувствительности, а расстояние между х1 и х2, равное Δх, — зоной нечувствительности. При наличии релейных свойств характеристика элемента может приобретать реверсивный характер (рис. 2.2, б). В этом случае она также обладает порогом чувствительности и зоной нечувствительности.

2.2. Динамический режим работы элементов

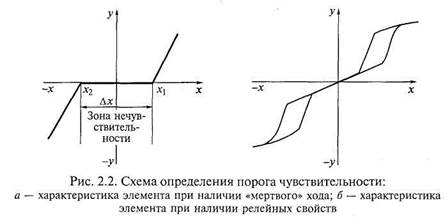

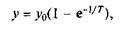

Динамическим режимом называется процесс перехода элементов и систем из одного установившегося состояния в другое, т. е. такое условие их работы, когда входная величина x, а следовательно, и выходная величина у изменяются во времени. Процесс изменения величин x и у начинается с некоторого порогового времени t = tn и может протекать в инерционном и безынерционном режимах. При отсутствии инерционности процесс изменения x и у может характеризоваться графиком, приведенным на рис. 2.3, а.

При наличии инерционности наблюдается запаздывание изменения y по отношению к изменению x. Тогда при скачкообразном изменении входной величины от 0 до x0 (рис. 2.3, б) выходная величина у достигает установившегося ууст не сразу, а по истечении промежутка времени, в течение которого происходит переходный процесс. При этом переходный процесс может быть апериодическим (неколебательным) затухающим (см. рис. 2.3, б) или колебательным затухающим (рис. 2.3, в).

Время tуст (время установления), в течение которого выходная величина у достигает установившегося значения, зависит от инерционности элемента, характеризуемой постоянной времени Т. В простейшем случае установление величины у происходит по показательному закону:

где Т — постоянная времени элемента, зависящая от параметров, связанных с его инерционностью.

Установление выходной величины у тем продолжительнее, чем больше значение Т. Время установления tуст выбирается в зависимости от необходимой точности измерения датчика и составляет обычно (3... 5) Т, что дает ошибку в динамическом режиме не более 5... 1 %. Степень приближения Δу (см. рис. 2.3, б, в) обычно оговаривается и в большинстве случаев составляет от 1 до 10 % от установившегося значения. Разность между значениями выходной величины в динамическом и статическом режимах называется динамической погрешностью. Желательно, чтобы она была как можно меньше. В электромеханических и электромашинных элементах инерционность в основном определяется механической инерцией движущихся и вращающихся частей. В электрических элементах инерционность определяется электромагнитной инерцией или другими подобными факторами. Инерционность может быть причиной нарушения устойчивой работы элемента или системы в целом.

2.3. Государственная система приборов

Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) создана с целью обеспечения техническими средствами систем контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях народного хозяйства.

На ранних этапах создания средств автоматики в различных организациях и на предприятиях разрабатывалось множество различных приборов измерения и контроля со сходными техническими характеристиками, однако при этом не учитывалась возможность совместной работы приборов различных производителей. Это приводило к увеличению стоимости разработок сложных систем и тормозило широкое внедрение средств автоматизации. Поэтому в 1960 г. было принято решение о создании ГСП, а с 1961 г. начались работы по ее реализации.

В настоящее время ГСП представляет собой эксплуатационно, информационно, энергетически, метрологически и конструктивно организованную совокупность изделий, предназначенных для использования в качестве средств автоматических и автоматизированных систем контроля, измерения, регулирования технологических процессов, а также информационно-измерительных систем. ГСП стала технической базой для создания автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и производством (АСУП) в промышленности. Ее развитие и применение способствовали формализации процесса проектирования АСУ ТП и переходу к машинному проектированию.

В основу создания и совершенствования ГСП положены следующие системотехнические принципы: типизация и минимизация многообразия функций автоматического контроля, регулирования и управления; минимизация номенклатуры технических средств; блочно-модульное построение приборов и устройств; агрегатное построение систем управления на базе унифицированных приборов и устройств; совместимость приборов и устройств.

По функциональному признаку все изделия ГСП разделены на следующие четыре группы устройств: получения информации о состоянии процесса или объекта; приема, преобразования и передачи информации по каналам связи; преобразования, хранения и обработки информации, формирования команд управления; использования командной информации.

В первую группу устройств в зависимости от способа представления информации входят: датчики; нормирующие преобразователи, формирующие унифицированный сигнал связи; приборы, обеспечивающие представление измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем, и устройства алфавитно-цифровой информации, вводимой оператором вручную.

Вторая группа устройств содержит коммутаторы измерительных цепей, преобразователи сигналов и кодов, шифраторы и дешифраторы, согласующие устройства, средства телесигнализации, телеизмерения и телеуправления. Эти устройства используют для преобразования как измерительных, так и управляющих сигналов.

Третью группу составляют анализаторы сигналов, функциональные и операционные преобразователи, логические устройства и устройства памяти, задатчики, регуляторы, управляющие вычислительные устройства и комплексы.

В четвертую группу входят исполнительные устройства (электрические, пневматические, гидравлические или комбинированные исполнительные механизмы), усилители мощности, вспомогательные устройства к ним, а также устройства представления информации.

Минимизация номенклатуры средств контроля и управления реализуется на основе двух принципов: унификации устройств одного функционального назначения на основе параметрического ряда этих изделий и агрегатирования комплекса технических средств для решения крупных функциональных задач.

В настоящее время разработаны параметрические ряды датчиков давления, расхода, уровня, температуры и электроизмерительных приборов. Тем не менее продолжается их оптимизация по технико-экономическим показателям, например по критерию минимума суммарных затрат на удовлетворение заданных потребностей. Этот критерий основан на противоречии между интересами потребителя и изготовителя: чем меньше в ряду приборов, тем меньше затраты на их разработку и освоение, и тем большими партиями они выпускаются, что также снижает затраты изготовителя. Увеличение числа приборов в ряду дает экономию потребителю за счет более эффективного использования их возможностей или более точного соблюдения режимов технологических процессов.

Агрегатные комплексы (АК) представляют собой совокупность технических средств, организованных в виде функционально-параметрических рядов, охватывающих требуемые диапазоны измерения в различных условиях эксплуатации и обеспечивающих выполнение всех функций в пределах заданного класса задач.

Принцип агрегатирования в ГСП применяют очень широко. Унифицированная базовая конструкция датчиков теплоэнергетических величин с унифицированными пневматическим и электрическим сигналами была создана всего из 600 наименований деталей, при этом было получено 136 типов и 863 модификации этих датчиков.

Заложенные в ГСП общие для всех изделий понятия совместимости можно сформулировать следующим образом.

Информационная совместимость — совокупность стандартизированных характеристик, обеспечивающих согласованность сигналов связи по видам и номенклатуре, их информативным параметрам, уровням, пространственно-временным и логическим соотношениям и типу логики. Для всех изделий ГСП приняты унифицированные сигналы связи и единые интерфейсы, которые представляют собой совокупность программных и аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие устройств в системе.

Конструктивная совместимость — совокупность свойств, обеспечивающих согласованность конструктивных параметров и механическое сопряжение технических средств, а также выполнение эргономических норм и эстетических требований при совместном использовании.

Эксплуатационная совместимость — совокупность свойств, обеспечивающих работоспособность и надежность функционирования технических средств при совместном использовании в производственных условиях, а также удобство обслуживания, настройки и ремонта.

Метрологическая совместимость — совокупность выбранных метрологических характеристик и свойств средств измерений, обеспечивающих сопоставимость результатов измерений и возможность расчета погрешности результатов измерений при работе технических средств в составе систем.

По роду используемой энергии носителя информационных сигналов устройства ГСП делятся на электрические, пневматические, гидравлические, а также устройства, работающие без использования вспомогательной энергии — приборы и регуляторы прямого действия. Для того чтобы обеспечить совместную работу устройств различных групп, применяют соответствующие преобразователи сигналов. В АСУ наиболее эффективно комбинированное применение устройств различных групп.

Достоинства электрических приборов общеизвестны. Это, в первую очередь, высокая чувствительность, точность, быстродействие, удобство передачи, хранения и обработки информации. Пневматические приборы обеспечивают повышенную безопасность при применении в легко воспламеняемых и взрывоопасных средах, высокую надежность в тяжелых условиях работы и агрессивной атмосфере. Однако они уступают электронным приборам по быстродействию, возможности передачи сигнала на большое расстояние. Гидравлические приборы позволяют получать точные перемещения исполнительных механизмов и большие усилия.

В технической документации наиболее широко используется такой классификационный признак, как тип изделия — совокупность изделий одинакового функционального назначения и принципа действия, сходных по конструктивному исполнению и имеющих одинаковые главные параметры. В состав одного типа может входить несколько типоразмеров и модификаций или исполнений изделия. Типоразмеры изделия одного типа различаются значениями главного параметра (обычно выделяются для однофункциональных изделий).

Модификация — совокупность изделий одного типа, имеющих определенные конструкционные особенности или определенное значение неглавного параметра. Под исполнением обычно понимают изделия одного типа, имеющие определенные конструктивные особенности, влияющие на их эксплуатационные характеристики, например тропическое или морское.

Комплекс — более крупная классификационная группировка, чем тип. В ГСП комплексы разделяются на унифицированные и агрегатные. Отличительной особенностью унифицированного комплекса является то, что любые сочетания его технических средств между собой не приводят к реализации этими средствами новых функций. В агрегатных комплексах различным сочетанием технических средств можно реализовать новые функции. Наиболее широко используются агрегатные комплексы средств электроизмерительной техники (АСЭТ), вычислительной техники (АСВТ), телемеханики (АСТТ), сбора первичной информации (АСПИ) и др.

Обмен информацией между техническими средствами ГСП реализуется при помощи сигналов связи и интерфейсов.

В АСУ наиболее распространены электрические сигналы связи, достоинствами которых являются высокая скорость передачи сигнала, низкая стоимость и доступность источников энергии, простота прокладки линий связи. Пневматические сигналы применяют в основном в нефтяной, химической и нефтехимической промышленности, где необходимо обеспечить взрывобезопасность и не требуется высокое быстродействие. Гидравлические сигналы в основном применяют в гидравлических следящих системах и устройствах управления гидравлическими исполнительными механизмами.

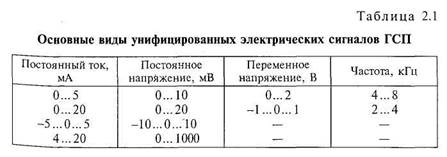

Информационные сигналы могут быть представлены в естественном или унифицированном виде. Естественным сигналом называется сигнал первичного измерительного преобразователя, вид и диапазон изменения которого определяются его физическими свойствами и диапазоном изменения измеряемой величины. Обычно это выходные сигналы измерительных преобразователей, чаще всего электрические, которые можно передать на небольшое расстояние (до нескольких метров). Вид носителя информации и диапазон изменения унифицированного сигнала не зависят от измеряемой величины и метода измерения. Обычно унифицированный сигнал получают из естественного с помощью встроенных или внешних нормирующих преобразователей. Основные виды унифицированных аналоговых сигналов ГСП приведены в табл. 2.1.

Из электрических сигналов наиболее распространены унифицированные сигналы постоянного тока и напряжения. Частотные сигналы используют в телемеханической аппаратуре и комплексе технических средств локальных информационно-управляющих систем.

При создании сложных систем, особенно на базе микропроцессорных устройств и вычислительных средств, обмен информацией между техническими средствами верхнего уровня осуществляется с помощью интерфейсов. Интерфейс — это совокупность программных и аппаратных средств, устанавливающих и реализующих взаимодействие устройств, входящих в систему, и предназначенных для сбора, переработки и использования информации.

Интерфейс состоит из программной и аппаратной частей. Программная (информационная) часть определяет протокол (порядок) обмена сигналами и информацией (алгоритмы и временные диаграммы). Аппаратная часть (интерфейсные карты, платы) позволяет осуществлять информационный обмен управляющими, адресными, известительными и другими сигналами между функциональными модулями.

2.4. Бионические аспекты элементов автоматики

Развитие бионики открывает новые возможности в построении элементов автоматики, которые заключаются в изучении тех приемов, к которым прибегает природа для решения различных задач. Конечная цель данных исследований — воплощение таких приемов в виде инструментов и приборов. Это положение может быть распространено на всю технику, но в большей степени оно относится к элементам автоматики, поскольку, выявляя новый механизм работы рецептора, можно в конечном результате рассчитывать на его реализацию в виде элемента. Реализация может быть осуществлена, если имеется достаточно большой арсенал различных известных физических принципов, свойств, эффектов, на основе которых и можно построить данный элемент. В этом отношении важна разработка физических основ теории элементов, от успехов которой зависит развитие бионических разработок элементов автоматики, поскольку здесь плодотворное решение связано с сопоставлением выявленного ранее неизвестного механизма работы живого органа и соответствующего физического принципа, явления, свойства.

Развитие техники, космических исследований, новых производств, средств связи и сообщений определило потребность в новых элементах и новых системах. При этом обнаружилось, что живая природа во многом превосходит сознание человека так же, как многие автоматические системы и устройства превосходят по отдельным параметрам органы чувств человека. Эти и многие другие обстоятельства привели к тому, что постепенно почти все обитатели суши и моря стали предметом изучения инженеров, пытавшихся разгадать тонкости работы органов ощущения, восприятия и ориентации многих живых организмов. В последние годы такие разработки велись настолько интенсивно, что возникла реальная возможность создания нового научного направления — бионики.

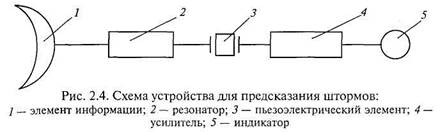

В настоящий момент можно назвать многие приборы, принцип действия которых похож на работу отдельных органов живых организмов. Так, например, по подобию с органами медуз было сконструировано устройство, позволяющее предсказывать шторм. Структурная схема такого устройства представлена на рис. 2.4. Оно состоит из элемента информации 1 в виде воспринимающего инфразвуковые волны рупора, резонатора 2, пьезоэлектрического элемента 3, усилителя 4 и индикатора 5.

Изучение механизмов переработки сигналов в органах чувств всевозможных организмов позволило уже в настоящее время построить много чувствительных, надежных, малогабаритных и необычных по своему действию устройств и систем.

Значительную роль должна сыграть бионика и для выявления новых, углубления содержания существующих характеристик элементов автоматики, поиска единой основы рецепторов живых организмов и технических элементов.

Одной из проблем бионики, непосредственно относящейся к элементам автоматики, является выработка единообразной терминологии. В биологии и технике существуют такие явления, которые не только похожи по существу, но и обозначаются одинаковым термином (например, адаптация). Однако для большинства явлений, свойств, понятий не существует идентичности терминологии. Между тем внимательное изучение их позволяет обнаружить, что в технике и биологии существует много явлений и механизмов, аналогичных по своему действию.

Существует еще целый ряд вопросов, близких как теории элементов автоматики, так и бионике, совместное рассмотрение которых открывает большие перспективы для дальнейшего развития этих двух научных направлений.