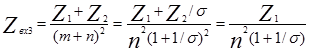

Дифференциальная система

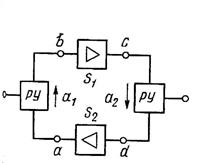

В качестве развязывающих устройств при организации канала двустороннего действия используются дифференциальные системы (дифсистемы), в основу построения которых положен принцип уравновешенного моста.

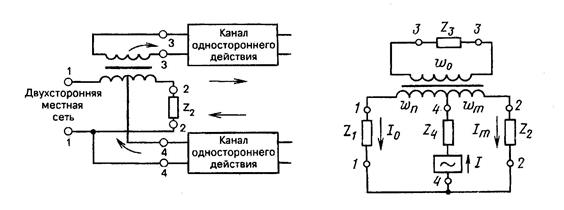

Дифсистемы могут быть выполнены с использованием либо трансформаторов, либо резисторов. В МСП наибольшее распространение получили дифсистемы на трансформаторах (рис. 1.23).

Поскольку дифсистема является мостом, то встречные направления передачи двустороннего канала включаются в диагонали этого моста (зажимы 3-3 и 4-4 дифсистемы). К одному из плеч моста (зажимы 1-1) подключается двухпроводный абонентский тракт, а к другому (зажимы 2-2) - балансное сопротивление, величина которого должна быть такой ,чтобы мост был уравновешен, и тогда встречные направления передачи будут взаимно независимыми.

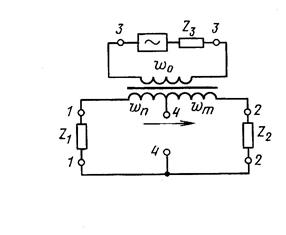

Определим балансное сопротивление Z2, при котором дифсистема будет уравновешена. Для этого подключим генератор с внутренним сопротивлением Z 4 к зажимам 4-4 дифсистемы (рис. 1.24). Для упрощения рассуждений примем, что активное сопротивление обмоток трансформатора равно нулю, индуктивность его обмоток очень велика, рассеяние отсутствует.

Так как дифсистема построена по принципу моста, то она будет уравновешена, если отсутствует передача энергии между зажимами 3-3 и 4-4. Как видно из рис. 1.24, для этого необходимо, чтобы Inwn=Iтwm. Отсюда In/Iт =wm /wn=1/σ, где σ=wn /wm- коэффициент асимметрии. В уравновешенной дифсистеме In/Iт =Zn/Zm. Поэтому условие баланса дифсистемы имеет следующий вид:

Z2=Z1/ σ.

При σ=1 дифсистема называется равноплечей или симметричной, при σ≠1 - неравноплечей или несимметричной.

| Рис.1.23 - Организация двухпроводного окончания с помощью дифсистемы | Рис.1.24 - Передача энергии от зажимов 4-4 |

Дифсистема должна включаться в канал согласованно и обеспечивать большое затухание между развязываемыми направлениями и малое затухание в основных направлениях передачи. При организации канала двустороннего действия такими направлениями являются направления от двухпроводного окончания канала ТЧ к любому из каналов одностороннего действия. Поэтому при рассмотрении свойств дифсистемы будем интересоваться входными сопротивлениями со стороны всех ее зажимов и затуханиями в различных направлениях передачи.

Определим входное сопротивление дифсистемы со стороны зажимов 4-4 и 3-3, полагая ее уравновешенной, а трансформатор идеальным. В уравновешенной дифсистеме сопротивление резистора, подключаемого к зажимам 3-3 (Z3), не оказывает влияния на входное сопротивление со стороны зажимов 4-4. Следовательно, входное сопротивление дифсистемы со стороны зажимов 4-4.

Zвх4=Z1Z2/(Z1+Z2)=Z1/(1+Z1/Z2)=Z1/(1+ σ)

Таким образом, для согласованного включения дифсистемы необходимо, чтобы подключаемое к зажимам 4-4 сопротивление Z4=Z1/(1+ σ).

Для определения рабочего затухания дифсистемы в направлениях 4-1, 4-2 и 4-3 подключим к зажимам 4-4 генератор с внутренним сопротивлением Z4(см. риc. 1.24). Будем иметь в виду, что постоянная передачи пассивного четырехполюсника одинаковая как для прямого, так и обратного направления передачи.

Затухание между зажимами 4-4 и 1-1 или 1-1 и 4-4,выраженное в децибелах, определяется как

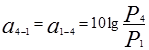

где Р4 и Р1 –мощности, выделяющиеся на резисторах Z4 и Z1 соответственно.

Согласно обозначениям, принятым на рис. 1.24, можно написать, что для уравновешенной дифсистемы

In/Im=In/(I-In)=(I-Im)/Im=Z2/Z1=1/σ

откуда In=I/(1+ σ), Im=I σ /(1+ σ).

Следовательно, затухание

| (1.22) |

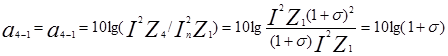

Затухание между зажимами 4- 4 и 2-2 или 2-2 и 4 -4

| a4-1=a1-4=10lgP4/P2=10lg(I2Z4/I2mZ2)=10lg[I2Z1(1+σ)2σ/(1+σ)I2 σ2Z1]=10lg[(1+σ)/σ]. | (1.23) |

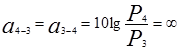

Затухания между зажимами 4-4,3-3 или 3-3 и.4-4

| (1.24) |

так как эти зажимы находятся в разных диагоналях уравновешенного моста и, следовательно, при подключении генератора к 4-4 ток через резистор Z3 не протекает.

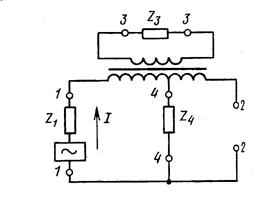

Определим входное сопротивление уравновешенной дифференциальной системы со стороны зажимов 3-3 и рабочие затухания в направлении от этих зажимов к зажимам 1-1 и 2-2, для чего воспользуемся рис.1.25. Так как в уравновешенной дифсистеме а3-4 =∞, то сопротивление резистора, подключаемого к 4-4, не влияет на значение входного сопротивления со стороны зажимов 3-3, поэтому из схемы он исключен. Следовательно,

где т=wm/w0; n=wn/w0- коэффициенты трансформации дифференциального трансформатора.

Итак, для согласованного включения дифсистемы сопротивление, подключаемое к зажимам 3-3, должно быть Z3=Z1/n2(1+1/σ). Полагая, что дифсистема нагружена на согласованные сопротивления и трансформатор не имеет потерь, мощность, выделяемая на резисторе Z3, и равна сумме мощностей, выделяемых на резисторах Z1 и Z2, (см. рис. 1.25).

Тогда

| a1-3=a3-1=10lg(P3/P1)=10lg[(P1+P2)/P1]=10lg[I2(Z1+Z2)/I2Z1]=10lg(1+1/σ)=10lg[(1+σ)/σ], | (1.25) |

| a3-2=a2-3=10lg(P3/P2)=10lg[(Z1+Z2)/Z2]=10lg(1+σ). | (1.26) |

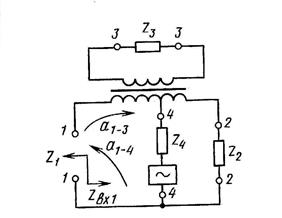

Докажем, что затухание в направлении от зажимов 7-7 к зажимам 2-2 и обратно равно бесконечности. Для доказательствa определим затухания в направлении от 1-1 и 3-3 и 4-4 при отключенном резисторе Z 2 т.е. холостом ходе на зажимах 2-2 дифсистемы (рис. 1.26).

Затухание

а1-4=10lg(P1/P4),

где Р1= I 2 Z 1 a P4=I2Z4 ,так как зажимы 2 –2 разомкнуты.

Отсюда

| a1-4=10lg[I2Z1(1+ σ)/I2Z1]=10lg(1+ σ) | (1.27) |

Затухание

a1-3=10lg(P1/P3),

где P3- мощность, выделяющаяся на резисторе Z3,.

Отсюда

| a1-3=10lg[I2Z1/(nI)2Z3]=10lg[Z1n2(1+1/σ)/n2Z1]=10lg(1+1/σ)=10lg[(1+σ)/σ] | (1.28) |

Как видно из полученных выражений, отключение резисторa Z2 никакого влияния на значения а1-4 и а1-3 не оказывает (cp. выражения (1.22), (1.25) и (1.27), (1.28)). Это возможно лишь в том случае, когда а1-2=а2-1= ∞ ,что и требовалось доказать.

Принимая это во внимание, входное сопротивление дифсистемы со стороны зажимов 1-1

Zвх1=ZWn+Z4=Z3n2+Z1/(1+ σ)=Z1n2 σ/b2(1+ σ)+Z1/(1+ σ)=Z1.

Таким образом, для согласованного включения дифсистемы зажимы 1-1 должны быть нагружены на сопротивление Z1. Аналогично можно показать, что Z2=Z1/σ.

|

|

| Рис. 1.25 - Передача энергии от зажимов 3-3 | Рис.1.26 - Передача энергии от зажимов 1-1 |

Необходимо отметить, что дифсистемы применяются в СП не только при организации двухпроводного окончания канала ТЧ, но и при параллельном подключении фильтров, подаче в тракт передачи контрольных и измерительных частот, подключении приборов тонального вызова и т.д. Очень широко дифсистемы используются в линейных усилителях МСП для реализации общей ОС мостового типа.

При организации двухпроводного окончания канала ТЧ используется равноплечая (симметричная) дифсистема (σ=1), которая будет сбалансирована и согласованно нагружена, если Z1=Z2, Z3=Z1/2n2, Z4=Z1/2. В разные направления передачи она будет вносить затухания:

а1-4=а1-3=а2-4=а2-3=3 дБ, а1-2=∞, а4-3=∞.

В действительности затухания а1-4, а1-3, а2-4, а2-3 будут несколько выше из-за наличия потерь в трансформаторе. На практике условие равновесия дифсистемы можно выполнить лишь приближенно, т. е. Z2≈Z1/σ. В силу этого ее затухание в направлениях от зажимов 4-4 и 3-3 и обратно становится конечным. Для определения данного затухания воспользуемся рис. 1.27.

|

|

| Рис. 1.27 - Определение затухания а4-3 неуравновешенной дифсистемы | Рис. 1.28 - Обобщенная схема замкнутой электрической системы |

Генератор с внутренним сопротивлением Z4 подключен к зажимам 4-4. Так как при отсутствии баланса дифсистемы Zвх1=σZ2≠Z1, то часть энергии, поступившая с зажимов 4-4 к зажимам 1-1, отразится и, претерпев затухание a 1-3 , поступит на Z 3 . Таким образом,

а4-3=a4-1+aотр+а1-3,

где аотр=20lg |(Z1+Zвх1)| - затухание отражения.

С учетом выражений (1.22) и (1.25)

a4-3=10lg (1+ σ)+20lg |(Z1+Zвх1)/(Z1-Zвх1)|+10lg[(1+ σ)/ σ] .

После несложных преобразований находим

а4-3=10lg[(1+σ)2/σ]+20lg |(Z1+σZ2)/(Z1-σZ2)|.

Величина Ae=20lg|(Z1+σZ2)/(Z1-σZ2)| называется балансным затуханием. Для равноплечей дифсистемы Ae=20lg|(Z1+Z2)/(Z1-Z2)| и а3-4=Ае+6 дБ.

Выражение для подсчета а4-3 является приближенным, так как при его выводе учитывалась несогласованность только на зажимах 1-1. В действительности несогласованность имеет место на всех зажимах дифференциальной системы. Однако, если Z1≈Z2σ, погрешность незначительна.

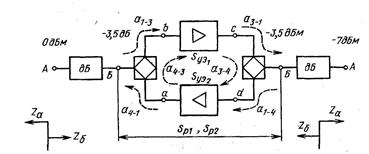

Устойчивость двухсторонних каналов

При организации двусторонних каналов неизбежно возникают замкнутые электрические системы. Их появление обусловлено использованием развязывающих устройств – дифференциальных систем и направляющих фильтров, имеющих конечную величину затухания между встречными направлениями передачи.

Обобщенная схема этих замкнутых систем приведена на рис. 1.28. Здесь S1 и S2 - усиление усилительных элементов а1 и a2 - переходное затухание развязывающего устройства (РУ) между двумя направлениями передачи. Из-за конечного значения переходного затухания РУ в этой системе одно направление передачи влияет на другое, вследствие чего возникает петля обратной связи a-b-c-d-a . Наличие токов ОС может привести к самовозбуждению системы, и передача информации станет невозможной.

Определим условия устойчивой работы этой замкнутой системы, воспользовавшись критерием Найквиста. Согласно последнему система самовозбудится, если одновременно будут выполнены два условия: условие амплитуд ΣS≥Σа, т.е. сумма усилений больше или равна сумме затуханий по петле ОС, и условие фаз Σφ=2πn, где n=0, 1, 2, …

Если в рассматриваемых замкнутых системах контролировать фазовые соотношения сложно (в частности, в каналах ТЧ), то полагают, что условие фаз выполняется хотя бы на одной какой-нибудь частоте эффективно передаваемой полосы частот. Следовательно, для обеспечения требуемой безусловной устойчивости замкнутой системы необходимо, чтобы Σа<ΣS. Отсюда рассматриваемая замкнутая система (см. рис. 1.28) будет устойчива, если (а1+а2)>(S1+S2).

Величина, показывающая, на сколько сумма затуханий больше суммы усилений, называется запасом устойчивости замкнутой системы или затуханием по петле ОС:

X=(a1+a2)-(S1+S2).

Величина, показывающая, на сколько можно увеличить усиление усилителей, прежде чем система самовозбудится (при выполнении условия фаз) называется устойчивостью и определяется по формуле

σ=(а1+а2) /2-(S1+S2) /2=X/2.

Если в замкнутой системе в качестве развязывающих устройств используются дифсистемы (рис. 1.29), то запас устойчивости

X=(a3-4+a4-3)-(Sуэ1+Sуэ2)

Рис. 1.29 - Канал двустороннего действия с использованием диф. систем в качестве развязывающих устройств.

При использовании равноплечей дифсистемы

а3-4=Ае1+6 дБ и а4-3=Ае2+6дБ,

где Ае1 и Ае2- балансные затухания диф. систем.

Из рис. 1.29 видно, что рабочие усиления Sp1=Sуэ1-a1-3-a3-1=Sуэ1-6дБ и Sp2=Sуэ2-a1-4-a4-1=Sуэ2-6дБ. Отсюда Sуэ1=Sp1+6 дБ и Sуэ2=Sp2+6дБ. С учетом этих выражений запас устойчивости замкнутой системы, где в качестве развязывающих устройств применяются равноплечие дифсистемы,

X=(Ae1+Ae2)-(Sp1+Sp2).

Имея в виду полученные выше выражения, перейдем к определению запаса устойчивости двусторонних каналов.

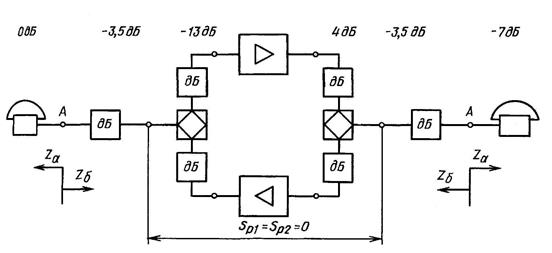

В настоящее время каналы ТЧ организуются в основном по четырехпроводной однополосной или двухпроводной двухполосной системе. Токи паразитной ОС в каналах, организованных по четырехпроводной однополосной системе, возникают главным образом вследствие недостаточно полной балансировки оконечных дифсистем. Токами паразитной ОС за счет переходных влияний можно пренебречь, так как переходное затухание между кабельными цепями велико и значительно превышает усиление. В каналах, организованных по двухполосной двухпроводной системе, токи ОС также возникают только за счет неполной балансировки дифсистем. Токами ОС, возникающими в промежуточных усилительных пунктах, можно пренебречь, поскольку затухания направляющих фильтров в полосе задержания значительно превышают сумму усиления обоих направлений передачи. Таким образом, можно считать, что в канале двустороннего действия паразитная ОС возникает только из-за неполной балансировки дифсистем на оконечных станциях. Обобщенная структурная схема для определения запаса устойчивости представлена на рис. 1.28.

Как отмечалось выше, при организации двустороннего канала а ТЧ в качестве РУ используется симметричная дифсистема, поэтому запас устойчивости этого канала X=(Ae1+Ae2)-(Sp1+Sp2). И рис. 1.29 видим, что Sp1=Sp2=aост-2аудл=0. Следовательно запас устойчивости канала двустороннего действия равен сумме балансных затуханий:

Х=Ае1+Ае2.

Если положить, что Ae1=Ae2=Ае, то Х=2Ае.

Рис. 1.30 - Телефонный канал

Балансное затухание Ае определяется затуханием отраженных токов. В рассматриваемом случае они будут возникать в точке двухпроводного окончания канала (точка А на рис. 1.29). Ток ОС сначала поступит в точку Б схемы, пройдет через транзитный удлинитель с затуханием аост/2, отразится в точке А с затуханием отражения Аеа и через транзитный удлинитель возвратится в точку Б, опять претерпев затухание аост/2. Следовательно, Ае=2аудл+Аеа=аост+Аеа. Здесь Аеа=20lg |(Za+Zб)/(Za-Zб)|, где Za- входное сопротивление цепи, подключаемой ко входу канала (к точке А); входное сопротивление канала. Самые неблагоприятные условия работы двустороннего канала с точки зрения его устойчивости будут в режиме холостого хода. В этом случае Аеа=0 и запас устойчивости канала Х=2аост. Так как аост=7 дБ, то канал, безусловно, устойчив. Устойчивость телефонного канала (рис. 1.30) будет выше на величину затухания отражения, которая на практике равна или больше 5 дБ. Поэтому минимальный запас устойчивости телефонного канала равен 24дБ, а устойчивость σ =Х/2 =12 дБ.

Следует отметить, что запас устойчивости канала двустороннего действия не зависит от затухания транзитного удлинителя, так как увеличение его затухания требует увеличения на ту же величину усиления. В противном случае изменится остаточное затухание канала.

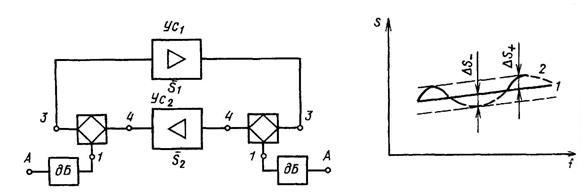

| Рис. 1.31 - К определению искажений за счет токов ОС | Рис. 1.32 - Частотная характеристика усилителя при о6рыве цепи ОС (кривая 1) и при наличии ОС (кривая 2) |

В канале двустороннего действия, несмотря на выполнение условия его устойчивой работы, всегда присутствуют токи паразитной ОС из-за недостаточной балансировки дифсистем. Указанные токи оказывают влияние на усиление усилителей. Рассмотрим это влияние на усиление одного из направлений передачи (например, S 1 ). С этой целью схему канала двустороннего действия представим в виде, изображенном на рис. 1.31. Из рисунка видно, что усилитель Ус1 можно рассматривать как усилитель с OC. Из теории усилителей известно, что ОС изменяет коэффициент передачи усилителя в  раз и, следовательно,

раз и, следовательно,

1oc=

1oc=  1/

1/

где  1 - коэффициент передачи усилителя без ОС;

1 - коэффициент передачи усилителя без ОС;

=(1-Т)-глубина ОС. Для рассматриваемой замкнутой системы (см.рис.1.31) петлевое усиление,

=(1-Т)-глубина ОС. Для рассматриваемой замкнутой системы (см.рис.1.31) петлевое усиление,

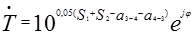

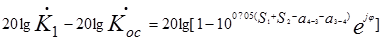

где S1 и S2- усиления усилителей, дБ; а3-4 и а4-3 - затухания дифсистем с выхода одного усилительного направления на вход другого, дБ; φ-суммарный фазовый сдвиг по петле СО.

Подставив Т в (1.29) и произведя необходимые преобразования, получим

.

.

Это выражение определяет изменение коэффициента передачи усилителя из-за наличия токов паразитной обратной связи, а изменение усиления усилителя

| (1.30) |

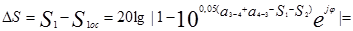

где X=(a4-3+a3-4-S1-S2)-запас устойчивости канала двустороннего действия.

Если воспользоваться выражением (1.30) и построить зависимость усиления усилителя от частоты то из-за наличия паразитной ОС эта характеристика будет иметь волнообразный характер по сравнению с аналогичной характеристикой при разомкнутой петле ОС (рис. 1.32). Такой характер зависимости объясняется тем, что при различных частотах Х и φ могут быть различными и в зависимости от значения φ ОС может быть либо положительной, либо отрицательной, т.е. уменьшать или увеличивать усиление усилителя. Таким образом, наличие токов паразитной ОС в каналах двустороннего действия приводит к специфическим амплитудно-частотным искажениям, которые называются искажениями от ОС. Корректировать такие искажения почти невозможно.

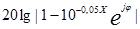

Так как в канале двустороннего действия фазовые соотношения носят случайный характер, учесть которые в практических условиях крайне затруднительно, то для оценки искажений от ОС обычно определяют лишь наибольшие возможные значения изменения усиления для заданного запаса устойчивости Х. Эти значения имеют место при φ=(2n+1)π и φ=2nπ. Если φ=(2n+1)π, то ejφ=-1 и усиление уменьшится на ΔS-=20lg(1+10-0,05X) дБ. Если φ=2nπ, то ejφ =1 и приращение усиления составит ΔS+=20lg(1-10-0,05X) дБ.

Как видно из этих выражений, влияние токов положительной ОС больше влияния токов отрицательной OC. Однако при больших значениях запаса устойчивости эти влияния одинаковы. Имея в виду, что в канале двустороннего действия X≥24 дБ, искажения от ОС ΔS-≈ΔS+=0,6дБ. Искажения такой величины практически не оказывают влияния на качество передачи телефонной информации.