) 5.2.2. Средства показа экскурсионных объектов

Жест — это телодвижение, сопровождающее или заменяющее речь. Каждый экскурсовод должен знать основные принципы и законы жестикуляции. Сопутствующие его деятельности жесты различаются по степени связанности с речью: одни не существуют отдельно от нее, другие могут быть оторваны от высказывания, но вне его теряют смысл (кивок головой), третьи понятны независимо от речи.

Значительную группу составляют рождающиеся произвольно неусловные жесты, классифицируемые как указывающие, показывающие (передающие), жесты проявления эмоций, подчеркивающие и ритмические.

Необходимо отметить два вида жестов, которых экскурсоводу следует избегать: жесты-паразиты (привычка то и дело поправлять прическу или очки, почесывать затылок, постукивать пальцами и др.); неоправданно грубые, несдержанные жесты, демонстрация неудовольствия по какому-либо поводу. Эти жесты — свидетельство неумения экскурсовода настроить экскурсантов на восприятие материала.

Жест должен подчеркивать выразительность нужной фразы, быть эмоционально-смысловым движением, усиливающим чувства и переживания. Важное условие — соответствие жеста экскурсовода определенной ситуации, совокупности экскурсионных объектов, на которые в данный момент направляется внимание экскурсантов.

Жест экскурсовода должен быть эстетичен, т.е. отвечать условиям красоты и осмысленной художественности. Непроизвольная жестикуляция вносит сумбур и часто сопровождает непонятную и быструю речь. Экскурсоводческий жест действует на слушателей двойственно: с одной стороны, организует экскурсантов, направляя их внимание на объект, а с другой — выступает функциональным средством эмоционального воздействия. Жест тесно связан и с интонацией голоса экскурсовода.

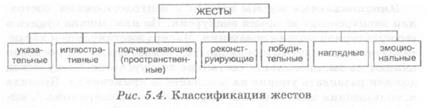

В зависимости от показа экскурсионных объектов выделяют семь групп жестов (рис. 5.4).

Указательные жесты — наиболее часто применяемые. Первостепенная роль в данной группе отводится руке. Форма движения указательного жеста может быть: а) прямой (выражение решимости, жизненной энергии, состояния возбужденности); б) дугообразной или ломаной (свидетельство мягкости, податливости, нерешительности). Каждая из форм осуществляется в разных направлениях: снизу вверх, сверху вниз, слева направо и справа налево. Движения производят как всей рукой, так и одним указательным пальцем — в зависимости от важности предмета или экскурсионного объекта.

Иллюстративные жесты подчеркивают размер, форму, высоту, т.е. внешние характерные признаки предметов. Они тесным образом связаны с речью, дополняют ее. Возможны различные комбинации пальцев, кисти, правой и левой рук.

Подчеркивающие (пространственные) жесты помогают наглядно оценить панорамность экскурсионных объектов, они эффективны на смотровой площадке при общем знакомстве экскурсантов с городом.

Реконструирующие жесты облегают работу воображения экскурсантов на несохранившихся участках объектов экскурсии, вызывая нужные ассоциации, позволяя зрительно восстановить недостающие детали. Реконструирующий жест соединяет элементы указательного, подчеркивающего и иллюстративного жестов.

Побудительные жесты применяются, чтобы правильно разместить группу у экскурсионного объекта, пригласить экскурсантов перейти от одного объекта к другому. Они же используются, когда туристов просят покинуть автобус или, наоборот, занять места в машине.

Наглядные жесты сопровождают демонстрацию всевозможных фотографий, карт, схем, иллюстраций. Недопустимо, чтобы экскурсовод сам рассматривал пособие при его показе, — может сложиться впечатление, что он плохо знаком с материалом. Нельзя держать руку с пособиями на уровне груди, она должна быть высоко поднята (приблизительно на уровень головы), что не толь ко улучшит обзор, но и подчеркнет уверенность экскурсовода.

Эмоциональные жесты говорят о психологическом состоянии экскурсовода во время экскурсии. По ним можно судить о его культурной модели поведения. Манера жестикуляции характеризует индивидуума как личность. Помня,что жесты косвенно влияют на эмоциональное состояние экскурсантов, экскурсовод должен развивать умение их осознанного применения. Правила использования жестов схожи с правилами хорошего тона. С ними не рождаются — их прививают, осваивают. Они должны стать нормой и органичной частью рассказа экскурсовода.

5.2.3. Рассказ экскурсовода и его основные приемы

Рассказ экскурсовода — информационное изложение материала экскурсии, имеющее подчиненное отношение к показу объектов. Рассказ может предварять показ, сопровождать его, акцентировать внимание на объекте, закрепляя зрительное впе-чатление.

IV Экскурсоводу следует принять на заметку: вне маршрута и конкретных объектов показа экскурсионный рассказ не существует. Обязательные требования к рассказу: а) убедительность (подкрепление зрительным рядом); ^ б) последовательность (представление объектов согласно маршруту).

В основе рассказа экскурсовода лежат принципы индукции (от частного к общему) и дедукции (от общего к частому). Логичность рассказа обеспечивается следованием законам формальной логики: тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания. Согласно технологической карте экскурсии освещение экскурсоводом подтем ограничено во времени.

Соотношение показа и рассказа обусловлено темой, особенностями экскурсионных объектов, видом экскурсии, составом группы.

Достижение цели экскурсии, полнота раскрытия ее содержания во многом зависят от правильного выбора методических приемов ведения рассказа, к которым относятся: предварительный обзор, экскурсионная справка, описание (характеристика) объекта, объяснение, комментирование, репортаж, цитирование, литературный монтаж и др. (см. рис. 5.3).

Предварительный обзор используется перед показом нескольких объектов. Он также предусматривает краткое информирование об объектах, исключенных из показа, но являющихся частью общего фона зрительного ряда.

Экскурсионная справка — это сжатое изложение сведений об объекте и событиях, с ним связанных, в соответствии с содержа-нием экскурсии. Чаще всего она касается объектов, не включенных в зрительный ряд, но важных для раскрытия той или иной подтемы и более полного восприятия экскурсантами основной темы экскурсии.

Описание (характеристика) объекта/субъекта — это подробное изложение особенностей объектов (субъектов), воспроизведение их облика или характерных черт, в том числе отдельных частей, процессов, явлений, свойств или личностных качеств. Время, отводимое технологической картой на описание, обычно не превышает трех минут.

Объяснение позволяет осветить внутреннее содержание объекта, его связь с событиями, явлениями, а также причинами произошедшего. Информация об объекте носит характер доказательства.

Комментирование используется при демонстрации объекта, передавая динамику его развития. Акцентируется внимание зрителей на специфических чертах объекта, явления, события, деятельности людей.

Репортаж — краткое изложение событий или описание явлений, которые наблюдаются во время экскурсии.

Цитирование — введение в рассказ экскурсовода отрывков из произведений (проза, стихи, воспоминания, эпистолярное наследие, документальные сведения и др.) для воссоздания в сознании экскурсантов зрительного образа или приведения устного доказательства положения, выдвинутого в рассказе экскурсовода.

Литературный монтаж — использование отрывков из произведений художественной, документальной и другой литературы для воссоздания цельной картины событий, явлений. Такая подача материала позволяет превращать словесный вид информации в зрительный.

Беседа — вид рассказа, который используется при организованной встрече экскурсионной группы с участниками или очевидцами событий и т.п.