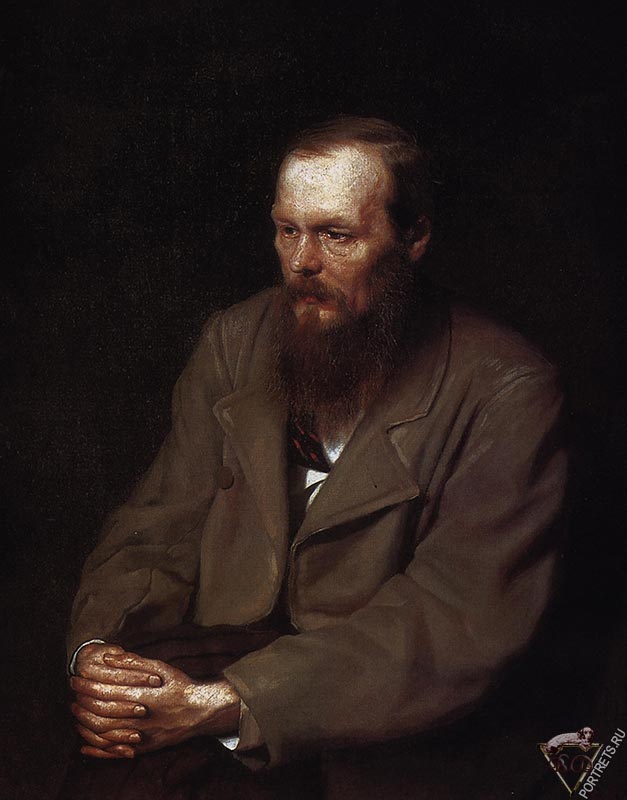

ВАСИЛИЙ ПЕГОВ. ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 1872год. Государственная Третьяковская галерея , Москва

Художники-передвижники

Передвижниками , называли художников, которые входили в Товарищество передвижных художественных выставок. Основано оно было в 1870 году. Товарищество возникло в ответ на бездействие и безыдейность Академии художеств. Передвижники стали самым крупным и влиятельным художественным объединением в Российской Империи. Они – символ русской живописи 19 века. Творчество художников передвижников было простым, и понятным народу. Хотя картины мастеров, входивших в товарищество, являются шедеврами не только русской, но и мировой культуры. Васнецов и Суриков, и Маковский, Перов и Репин, Серов и Нестеров, Крамской – стали ярчайшими представителями движения передвижников. Русские художники создавали славу культуры России.

Передвижники самостоятельно устраивали выставки членов товарищества в различных уголках Российской Империи. Их всегда с нетерпением ждали и тепло встречали. Главная задача выставок была широкая пропаганда искусства.

Товарищество сплотило в себе лучших художников и скульпторов 19 века. Их деятельность дала мощный толчок для развития живописи и искусства в целом. Многие художники передвижники впоследствии преподавали в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества. Товарищество распалось в 1923 году. Следует сказать, что никогда русская живопись больше не достигала таких высот, как во второй половине 19 века.

Во второй половине XIX века, в кругу художников-передвижников, портреты писались с обостренным чувством гражданской ответственности. Критически-обличительная тенденция реализма была для них такой же действенной силой искусства, как и поиски жизнеутверждающего идеала. Мысль о личной ответственности каждого за несовершенство мира возлагала на представителей искусства миссию подвижников. Таким был Василий Григорьевич Перов (1834—1882), замечательный художник и авторитетный педагог. Его полотна заслужили признание не только у русского зрителя, но и на Всемирной выставке 1867 года в Париже.

Идейный лидер передвижничества — Иван Николаевич Крамской (1837—1887). «Главный и самый большой труд его — это портреты, портреты, портреты», — писал о нем Илья Репин в своем произведении «Далекое близкое». Плодотворность Крамского в этом жанре исключительна — более 700 произведений, целая галерея лиц современников. Большинство из них были заказными работами, не всегда бесспорно удачными, но лучшие стали классической школой портретного мастерства для всего поколения художников пореформенной России. В своих воспоминаниях Крамской писал, что ничто не может «...так цельно раскрыть человеческой физиономии, как ее изображение».

Подлинным новатором портрета был Илья Ефимович Репин (1844—1930), создавший его эмоционально-психологический вариант. Особый колористический дар Репина обогатил портретный жанр изобретательностью цветовой игры, разнофак-турностью мазка.

Василий Иванович Суриков (1848—1916) — прирожденный исторический живописец. Даже создавая портрет, он интуитивно видел в своих моделях потенциальные типажи картин исторической тематики.

Портретные образы Николая Александровича Ярошенко (1846—1898), скромные и аскетически серьезные, продолжают линию этически артикулированных образов Крамского.

ВАСИЛИЙ ПЕГОВ. ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

1872год. Государственная Третьяковская галерея , Москва

Портрет был заказан художнику Павлом Третьяковым для его коллекции. Художнику пришлось ехать в Петербург и завоевывать расположение поглощенного работой писателя, чтобы добиться его согласия позировать. Портрет был признан выдающимся произведением, и даже сам писатель, будучи в Москве, не удержался от желания еще раз увидеть это полотно на выставке. Перов создал не портрет в обычном понимании, но образ Мыслителя. На эту главную идею «работает» облик погруженного в глубокое раздумье героя,' словно стесненного тьмою «проклятых вопросов». Затянувшаяся атмосфера ожидания мучительно безысходна и трагична...

НИКОЛАЙ ЯРОШЕНКО. ПОРТРЕТ АКТРИСЫ П. А. СТРЕПЕТОВОЙ.

1884год. Государственная Третьяковская галерея , Москва

Художник изображает актрису в строгом черном платье, оживленном белыми кружевными манжетами и воротником с темной шалью на плечах. Руки замкнуты, на каждой золотой браслет, как обруч, сковывающий движение. Живет только лицо — умное, тревожное, стесняемое внутренней болью. Трагическая актриса кажется здесь не играющей роль в спектакле, а самой собой — русской женщиной с ранимой, страдающей душой.

ВАСИЛИЙ СУРИКОВ. ПОРТРЕТ А. И. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

1902год. Государственная Третьяковская галерея , Москва

Сурикова как прирожденного исторического живописца и в женском портрете интересует не психология, а яркость типажа. Модели его портретов кажутся уже виденными в многоголосых картинах художника на исторические сюжеты. Вот и этот колористически сочный и звучный портрет красавицы-сибирячки пишется как постановочный — в соответствующем русском костюме, подчеркивающим фольклорность и яркость модели.

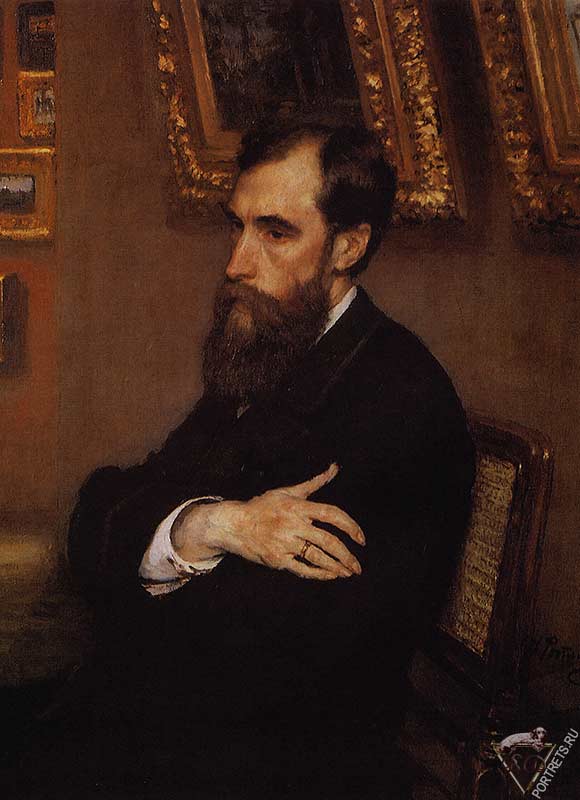

ИЛЬЯ РЕПИН. ПОРТРЕТ П. М. ТРЕТЬЯКОВА.

1883год. Государственная Третьяковская галерея , Москва

сударственная Третьяковская галерея, Москва Художник пишет портрет известного коллекционера на фоне собственной галереи. Погруженный в размышления герой, полуфигура которого дана в трехчетвертном повороте, обхватил себя руками и замкнулся в духовном одиночестве. Редкая для репинских работ атмосфера тишины и созерцательности передается мягкой размытостью мазков, словно убаюкивающих ход времени.