Тема: Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда

| Класс | 10А | 10Б | 10В |

| Дата | «____»_____20_____ | «____»_____20_____ | «____»_____20_____ |

Урок ____________

Тема: Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда

Цель урока: Ознакомить с явлением электризации тел и законом сохранения электрического заряда.

Образовательные цели урока:

- формирование целостной системы знаний по теме: «Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда»;

- обеспечение усвоения всеми учащимися закона сохранения электрического заряда и экспериментальное его подтверждение.

Воспитательные цели урока:

- воспитание интереса и положительного отношения к предмету;

- способствование развитию личности (его внимательность, наблюдательность).

Развивающие цели урока:

- способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности, реализации возможности развития речи у учащихся;

- учить раскрывать причинно – следственные связи, обобщать и систематизировать знания уметь включить новые знания в систему ранее изученных;

- учить понимать предложенную проблемную ситуацию и провести аргументированное суждение.

Ход урока

І.Организационный этап

II.Актуализация опорных знаний и умений

Вопрос для фронтального опроса

Что вам известно о строении вещества?

III.Изучение нового материала

В ходе данного урока мы продолжим знакомиться с «китами», на которых стоит электродинамика, – электрическими зарядами. Мы изучим процесс электризации, рассмотрим, на каком принципе основан этот процесс. Поговорим о двух типах зарядов и сформулируем закон сохранения этих зарядов.

Электризация, виды зарядов

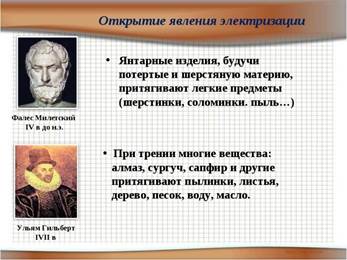

На прошлом уроке мы уже упоминали о ранних экспериментах в электростатике. Все они были основаны на натирании одного вещества о другое и дальнейшем взаимодействии этих тел с малыми объектами (пылинками, клочками бумаги…). Все эти опыты основаны на процессе электризации.

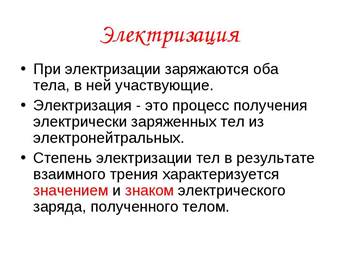

Электризация – процесс перераспределения электрических зарядов. До момента открытия теории о двух принципиально разных зарядах и элементарного заряда электрона считалось, что заряд – некая невидимая сверхлёгкая жидкость, и если она есть на теле, значит, тело обладает зарядом, и наоборот.

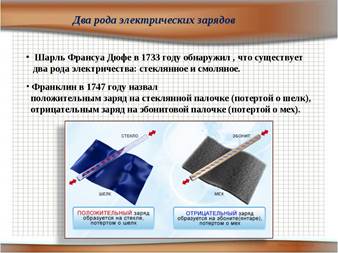

Первые серьёзные опыты по электризации различных тел, как уже было сказано на предыдущем уроке, проводил английский учёный и врач Уильям Гильберт (рис. 1), однако ему не удавалось наэлектризовать металлические тела, и он посчитал, что электризация металлов невозможна. Однако это оказалось неправдой, что впоследствии доказал русский учёный Петров. Однако следующий более важный шаг в исследовании электродинамики (а именно, открытие разнородных зарядов) сделал французский учёный Шарль Дюфе (рис. 1). В результате своих опытов, он установил наличие, как он их назвал, стеклянных (трение стекла о шёлк) и смоляных (янтаря о мех) зарядов.

Ещё через некоторое время было создана более общая и более строгая теория положительных и отрицательных зарядов. Её основателем был американский учёный Бенджамин Франклин (рис. 1).

Рис. 1. Первопроходцы электричества: Уильям Гильберт, Шарль Дюфе и Бенджамин Франклин (Источник), (Источник), (Источник)

Наряду с открытием Томсоном электрона эти открытие, наконец, дало учёным понять, что при электризации никакая электрическая жидкость не сообщается телу и никакой заряд не наносится извне. Происходит перераспределение электронов как мельчайших носителей отрицательного заряда, и в область, куда они приходят, их количество становится большим, чем количество положительных протонов, таким образом, появляется нескомпенсированный отрицательный заряд. И наоборот, в области, откуда они уходят, появляется нехватка отрицательных зарядов, необходимых для компенсации положительных, то есть область заряжается положительно.

2. Виды электризации, демонстрации опытов

Было установлено не только наличие двух разных зарядов, но и два различных принципа их взаимодействия: взаимное отталкивание двух тел, заряженных одноимёнными зарядами (одного знака) и, соответственно, притяжение разноимённо заряженных тел.

По договорённости принято называть положительным заряд, который образуется на стеклянной палочке, если натирать её бумагой или шёлком, а отрицательным – на эбонитовой или янтарной палочке, если натирать её

мехом (см. рис. 2).

Рис. 2. (Источник)

Электризация может производиться несколькими способами:

3. Электрометр

Итак, если мы сообщили любым из вышеуказанных способов электрический заряд телу, нам, конечно же, необходимо каким-либо способом оценить величину этого заряда. Для этого используется прибор электрометр. Он состоит из металлической полусферы, прозрачного полукруглого корпуса, металлического стержня и металлической же стрелки на этом стержне (рис. 3).

Сообщая заряд электрометру, мы в любом случае (и для положительного, и для отрицательного заряда) заряжаем и стержень, и стрелку одноимёнными зарядами, в результате чего стрелка отклоняется. По углу отклонения и оценивается заряд.