ТЕМА: «Топографическая анатомия и оперативная хирургия полости черепа»

Актуальность темы: Знание топографии содержимого полости черепа является необходимой основой для точной диагностики и успешного оперативного лечения заболеваний и повреждений оболочек и структур мозга.

Продолжительность занятия: 2 академических часа.

Цель общая: Изучить топографическую анатомию содержимого полости черепа и технику оперативных вмешательств на структурах полости черепа.

Конкретные цели (знать, уметь):

1. Знать топографическую анатомию основных ориентиров и образований основания черепа.

2. Знать оболочки мозга и межоболочечные пространства применительно к образованию внутричерепных гематом.

3. Уметь построить схему черепно-мозговой топографии Кренлейна.

4. Уметь давать топографо-анатомическое обоснование пункциям большой цистерны мозга и желудочков мозга.

Материально-техническое обеспечение занятия

1. Труп, череп.

2. Таблицы и муляжи по теме занятия

3. Набор общехирургического инструментария

Технологическая карта проведения практического занятия.

| № п/п. | Этапы | Время (мин.) | Учебные пособия | Место проведения |

| 1. | Проверка рабочих тетрадей и уровня подготовки студентов к теме практического занятия | 10 | Рабочая тетрадь | Учебная комната |

| 2. | Коррекция знаний и умений студентов путём решения клинической ситуации | 10 | Клиническая ситуация | Учебная комната |

| 3. | Разбор и изучение материала на муляжах, трупе, просмотр демонстрационных видеофильмов | 55 | Муляжи, трупный материал | Учебная комната |

| 4. | Тестовый контроль, решение ситуационных задач | 10 | Тесты, ситуационные задачи | Учебная комната |

| 5. | Подведение итогов занятия | 5 | - | Учебная комната |

Содержание темы

Клиническая ситуация

У пострадавшего в автомобильной катастрофе перелом основания черепа, сопровождающийся кровотечением из ушей и сомптомов «очков».

Задания:

1. Объясните на каком уровне произошёл перелом основания черепа?

2. Какова основа возникших явлений?

3. Прогностическое значение ликвореи.

Решение задачи:

1. Перелом основания черепа локализуется в области средней черепной ямки.

2. Кровотечение из ушей обусловлено повреждением пирамиды височной кости, барабанной перепонки и средней мозговой артерии. Симптом «очков» обусловлен распространением гематомы через верхнюю глазничную щель в клетчатку глазницы.

3. Ликворея – прогностически неблагоприятный симптом, свидетельствует о повреждении паутинной и твёрдой мозговой оболочек.

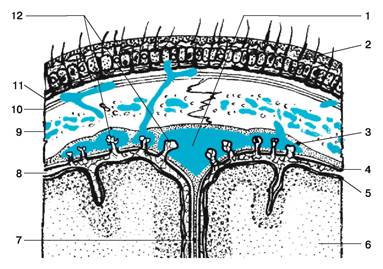

Мозг покрыт тремя оболочками (рис. 1), из которых самой наружной является твердая мозговая оболочка (dura mater encephali). Она состоит из двух листков, между которыми заложен тонкий слой рыхлой клетчатки. Благодаря этому один листок оболочки может быть легко отделен от другого и использован для замещения дефекта твердой мозговой оболочки (способ Бурденко).

На своде черепа твердая мозговая оболочка связана с костями рыхло и легко отслаивается. Внутренняя поверхность самих костей свода черепа выстлана соединительнотканной пленкой, которая содержит слой клеток, напоминающих эндотелий; между ним и аналогичным слоем клеток, покрывающих наружную поверхность твердой мозговой оболочки, образуется щелевидное эпидуральное пространство. На основании черепа dura mater соединена с костями очень прочно, особенно на продырявленной пластинке решетчатой кости, в окружности турецкого седла, на скате, в области пирамид височных костей.

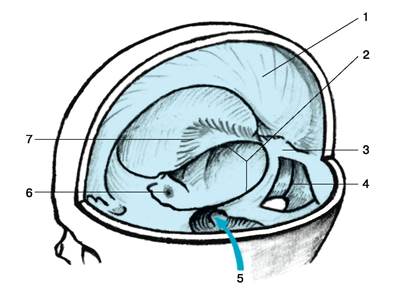

Соответственно срединной линии свода черепа или несколько справа от нее располагается верхний серповидный отросток твердой мозговой оболочки (falx cerebri), отделяющий одно большое полушарие мозга от другого (рис. 2). Он тянется в сагиттальном направлении от crista galli до protuberantia occipitalis interna.

Нижний свободный край мозгового серпа почти достигает мозолистого тела (corpus callosum). В заднем отделе мозговой серп соединяется с другим отростком твердой мозговой оболочки – крышей, или палаткой, мозжечка (tentorium cerebelli), который отделяет мозжечок от больших полушарий мозга. Этот отросток твердой мозговой оболочки расположен почти горизонтально, образуя некоторое подобие свода, и прикрепляется сзади – на затылочной кости (вдоль ее поперечных борозд), с боков – на верхнем крае пирамиды той и другой височной кости, спереди – на processus clinoidei клиновидной кости.

Рис. 1 . Оболочки головного мозга, meninges encephali ; вид на фронтальном срезе:

1 – верхний сагиттальный синус, sinus sagittalis superior ;

2 – скальп;

3 – твердая оболочка головного мозга, dura mater cranialis ( encephali );

4 – паутинная оболочка головного мозга, arachnoidea mater cranialis ( encephali );

5 – мягкая оболочка головного мозга, pia mater cranialis ( encephali );

6 – полушария большого мозга, hemispherium cerebralis ;

7 – серп большого мозга, falx cerebri ;

8 – паутинная оболочка головного мозга, arachnoidea mater cranialis ( encephali );

9 – кость черепа ( diploe );

10 – перикраниум (надкостница костей черепа), pericranium ;

11 – сухожильный шлем, galea aponeurotica ;

12 – грануляции паутинной оболочки, granulationes arachnoidales .

На большей части протяжения задней черепной ямки палатка мозжечка отделяет содержимое ямки от остальной полости черепа, и только в переднем отделе tentorium имеется овальной формы отверстие – incisura tentorii (иначе – пахионово отверстие), через которое проходит стволовая часть головного мозга. Своей верхней поверхностью tentorium cerebelli соединяется по срединной линии с falx cerebelli, а от нижней поверхности палатки мозжечка, тоже по срединной линии, отходит незначительный по высоте falx cerebelli, проникающий в борозду между полушариями мозжечка.

Рис. 2. Отростки твердой мозговой оболочки; полость черепа вскрыта слева:

1 – серп большого мозга, falx cerebri;

2 – вырезка намета мозжечка, incisura tentorii;

3 – намет мозжечка, tentorium cerebelli;

4 – серп мозжечка, falx cerebelli;

5 – тройничная полость, cavitas trigeminalis;

6 – дифрагма седла, diaphragma sellae;

7 – намет мозжечка, tentorium cerebelli.

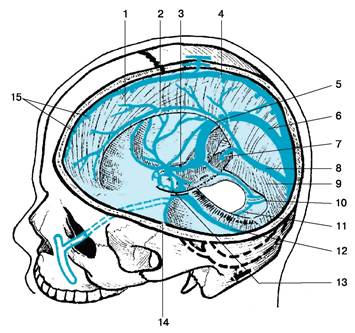

В толще отростков твердой мозговой оболочки находятся лишенные клапанов венозные пазухи (рис. 3). Серповидный отросток dura mater на всем своем протяжении содержит верхнюю сагиттальную венозную пазуху (sinus sagittalis superior), которая прилежит к костям свода черепа и при травмах нередко повреждается и дает очень сильное, трудно останавливаемое кровотечение. Наружная проекция верхней сагиттальной пазухи соответствует сагиттальной линии, соединяющей основание носа с наружным затылочным бугром.

Нижний свободный край мозгового серпа содержит нижнюю сагиттальную пазуху (sinus sagittalis inferior). По линии соединения мозгового серпа и палатки мозжечка находится прямая пазуха (sinus rectus), в которую впадает нижняя сагиттальная пазуха, а также большая вена мозга (Галена).

Рис. 3. Синусы твердой мозговой оболочки; общий вид; полость черепа вскрыта слева:

1 – серп большого мозга, falx cerebri ;

2 – нижний сагиттальный синус, sinus sagittalis inferior ;

3 – нижний каменистый синус, sinus petrosus inferior ;

4 – верхний сагиттальный синус, sinus sagittalis superior ;

5 – сигмовидный синус, sinus sigmoideus ;

6 – поперечный синус, sinus transversus ;

7 – большая мозговая (Галена) вена, v. cerebri magna ( Galeni );

8 – прямой синус, sinus rectus ;

9 – намет (палатка) мозжечка, tentorium cerebelli ;

10 – затылочный синус, sinus occipitalis ;

11 – краевой синус, sinus marginalis ;

12 – верхний каменистый синус, sinus petrosus superior ;

13 – пещеристый синус, sinus cavernosus ;

14 – каменисто-теменной синус, sinus sphenoparietalis ;

15 – верхние мозговые вены, vv.cerebrales superiores .

В толще серпа мозжечка, по линии прикрепления его к внутреннему затылочному гребешку, содержится затылочная пазуха (sinus occipitalis).

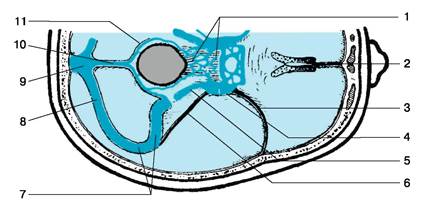

Ряд венозных пазух находится на основании черепа (рис. 4). В средней черепной ямке имеется пещеристая пазуха (sinus cavernosus). Эта парная пазуха, располагающаяся по обе стороны турецкого седла, правая и левая пазухи соединяются анастомозами (межпещеристые пазухи, sinusi intercavernosi), образуя кольцевидную пазуху Ридлея – sinus circularis (Ridleyi) (BNA). Пещеристая пазуха собирает кровь из мелких пазух переднего отдела полости черепа; кроме того, что особенно важно, в нее впадают глазничные вены (vv.ophthalmicae), из которых верхняя анастомозирует с v.angularis у внутреннего угла глаза. Посредством эмиссариев пещеристая пазуха непосредственно связана с глубоким венозным сплетением на лице – plexus pterygoideus.

Рис. 4 . Венозные синусы основания черепа; вид сверху:

1 – базилярное сплетение, plexus basilaris ;

2 – верхний сагиттальный синус, sinus sagittalis superior ;

3 – клиновидно-теменной синус, sinus sphenoparietalis ;

4 – пещеристый синус , sinus cavernosus ;

5 – нижний каменистый синус , sinus petrosus inferior ;

6 – верхний каменистый синус , sinus petrosus superior ;

7 – сигмовидный синус , sinus sigmoideus ;

8 – поперечный синус , sinus transversus ;

9 – синусный сток , confluens sinuum ;

10 – затылочный синус , sinus occipitalis ;

11 – краевой синус, sinus marginalis .

Внутри пещеристой пазухи проходят a. carotis interna и n.abducens, а в толще твердой мозговой оболочки, образующей наружную стенку пазухи, проходят (считая сверху вниз) нервы – nn.oculomotorius, trochlearis и ophthalmicus. К наружной стенке пазухи, в ее заднем отделе, прилегает полулунный узел тройничного нерва).

Поперечная пазуха (sinus transversus) располагается вдоль одноименной борозды (по линии прикрепления tentorium cerebelli) и продолжается в сигмовидную (или S-образную) пазуху (sinus sigmoideus), расположенную на внутренней поверхности сосцевидной части височной кости до яремного отверстия, где переходит в верхнюю луковицу внутренней яремной вены. Проекция поперечной пазухи отвечает линии, образующей легкую выпуклость кверху и соединяющей наружный затылочный бугор с верхнезадней частью сосцевидного отростка. Этой проекционной линии примерно соответствует и верхняя выйная линия.

Верхняя сагиттальная, прямая, затылочная и обе поперечные пазухи в области внутреннего затылочного бугра сливаются, это слияние называется confluens sinuum. Наружной проекцией места слияния является затылочный бугор. Сагиттальная пазуха не сливается с другими пазухами, а переходит непосредственно в правую поперечную.

Паутинная оболочка (arachnoidea encephali) отделена от твердой оболочки щелевидным, так называемым субдуральным, пространством. Она тонкая, не содержит сосудов и в отличие от мягкой мозговой оболочки не заходит в борозды, отграничивающие мозговые извилины.

Паутинная оболочка образует особые ворсинки, прободающие твердую мозговую оболочку и проникающие в просвет венозных пазух или оставляющие отпечатки на костях, – они называются грануляциями паутинной оболочки (иначе – пахионовы грануляции).

Ближе всего к мозгу прилегает мягкая мозговая оболочка – pia mater еncephali богатая сосудами; она заходит во все борозды и проникает в мозговые желудочки где складки ее с многочисленными сосудами образуют сосудистые сплетения.

Между мягкой мозговой оболочкой и паутинной имеется щелевидное подпаутинное (субарахноидальное) пространство головного мозга, непосредственно переходящее в такое же пространство спинного мозга и содержащее спинномозговую жидкость. Последняя заполняет также и четыре желудочка мозга, из которых IV сообщается с подпаутинным пространством головного мозга через боковые отверстия foramen Luchca, а через медиальное отверстие (foramen Magandi) сообщается с центральным каналом и субарахноидальным пространством спинного мозга. Посредством сильвиева водопровода IV желудочек сообщается с III желудочком.

В желудочках мозга, помимо спинномозговой жидкости, находятся сосудистые сплетения.

Боковой желудочек мозга имеет центральный отдел (располагается в теменной доле) и три рога: передний (в лобной доле), задний (в затылочной доле) и нижний (в височной доле). Посредством двух межжелудочковых отверстий передние рога обоих боковых желудочков сообщаются с III желудочком.

Несколько расширенные отделы подпаутинного пространства носят название цистерн. Они расположены преимущественно на основании мозга, причем наибольшее практическое значение имеет cisterna cerebellomedullaris, отграниченная сверху мозжечком, спереди продолговатым мозгом, снизу и сзади той частью оболочек мозга, которая примыкает к membrana atlantooccipitalis. Цистерна сообщается с IV желудочком посредством среднего его отверстия (foramen Magandi), а внизу переходит в подпаутинное пространство спинного мозга. Прокол этой цистерны (субокципинальная пункция), которую нередко называют также большой цистерной мозга или задней цистерной, применяют для введения медикаментозных средств, понижения внутричерепного давления (в некоторых случаях) и для диагностических целей.