Глава 7. Совершенствование управления окружающей средой и природопользованием

7.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ

Осуществление государственной стратегии устойчивого развития страны и отдельных ее регионов предусматривает комплекс мер по государственному регулированию природопользования и стимулированию природоохранной деятельности путем проведения целенаправленной социально-экономической, финансовой и налоговой политики в условиях рыночных отношений. Речь идет о гармонизации экономических и экологических интересов развития, включении понятий «экологические блага» и «экологическое благосостояние» в систему экономических отношений. Важная роль при этом принадлежит анализу, обобщению и использованию имеющегося в данной области зарубежного опыта, в том числе в области экологического аудита.

Экологический аудит является важным и одним из новых инструментов экологического менеджмента (от англ. management - управление, организация). Он позволяет эффективно регулировать весь комплекс эколого-экономических отношений (природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности). Экологический аудит как механизм управления природопользованием получил развитие в 70-е гг. XX в. в экономически развитых странах (США, Канаде, Великобритании, Германии, Нидерландах и др.) и как средство зашиты интересов предпринимательских структур был направлен на снижение уровня риска для окружающей среды и здоровья населения.

В качестве объекта ЭА могут выступать предприятия, оказывающие воздействие на окружающую среду, проекты планов или программ строительства, реконструкции, расширения, консервации и ликвидации хозяйственных объектов, а также проекты освоения территории.

Общие процедуры ЭА включают анализ выполнения законодательных и нормативных актов, беседы с сотрудниками аудируемого объекта, тестирование; проверку документации, журналов регистрации и прочих материалов; отбор и анализ проб.

Как показывает практика, отсутствие достоверной информации о природоохранной деятельности предприятия создает риск для инвесторов и собственников. Значительные потери в виде штрафов, дополнительных затрат связаны с ликвидацией последствий загрязнения окружающей среды, необходимостью проведения экологического оздоровления и пр. В связи с этим во многих странах получили интенсивное развитие бухгалтерский учет и отчетность о природоохранной деятельности.

По видам ЭА подразделяется на обязательный и инициативный. Обязательный экологический аудит производится: при реализации международных обязательств в области охраны окружающей среды; по поручению государственных органов; для учета экологического фактора при приватизации государственных и муниципальных предприятий; при реализации процедуры банкротства; с целью проведения обязательного экологического страхования; при подготовке и обосновании инвестиционных программ и проектов, когда это предусмотрено условиями инвестирования и пр. Данный вид ЭА может осуществляться по решению государственной экологической экспертизы, а также в процессе процедуры оценки воздействия предприятия, сооружения или проекта на окружающую среду.

Инициативный аудит производится по решению руководителей предприятий и организаций. При этом различают внутренний и внешний ЭА. Внутренний аудит носит добровольный характер и производится по инициативе самого предприятия. Внешний аудит, как правило, является обязательной процедурой.

В 1993 г. Совет ЕС ввел в действие «Правила добровольного участия компаний промышленного сектора в Схеме экологического управления и аудита Европейского Сообщества» (Схема EMAS). Данный документ предусмотрен для компаний (в том числе малых и средних предприятий), осуществляющих промышленную деятельность. Предполагается, что в будущем положения по экологическому аудиту, установленные для промышленного сектора, будут использоваться в других сферах деятельности, таких, как торговля и оказание услуг населению.

Рис. 7.1. Экологический аудит в системе управления природопользованием: муниципальный уровень

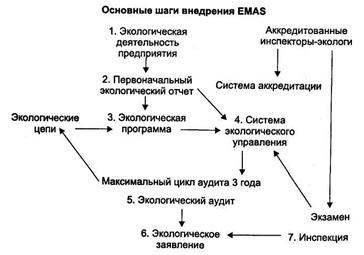

Целью введения EMAS было содействие улучшению характеристики окружающей среды, связанной с промышленной деятельностью, за счет вовлечения компаний в процесс активного управления окружающей средой. Данные правила предусматривают снижение воздействий на окружающую среду до уровня, соответствующего применению экономически обоснованной и лучшей из доступных технологий. При этом указанная схема не должна противоречить существующим законам ЕС или техническим стандартам, относящимся к управлению окружающей средой и наносить ущерб деятельности других компаний. Основные правила EMAS показаны на рис. 7.1.

Инициатива ЕС по внедрению процедуры экологического аудита в непромышленном секторе на настоящий момент поддержана многими странами. Так, в апреле 1995 г. в Великобритании вышел закон о подключении к схеме EMAS органов местного самоуправления. Германия издала закон о распространении схемы EMAS на целый ряд областей деятельности, среди которых-органы региональной и муниципальной власти и т. д.

Следует отметить, что в России система экологического аудита находится на стадии активного формирования. Сдерживающим моментом при этом является отсутствие необходимой правовой базы, неразработанность нормативных и методических документов. Первые попытки по применению процедуры экологического аудита на основе анализа зарубежного опыта были предприняты в 1992 г.

Практическое применение экологического аудита началось в России с приказа Председателя Госкомэкологии № 181 от 30 марта 1998 г. В настоящее время действуют федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г.

Следует учитывать, что до 1998 г. процедура экологического аудита в России выполнялась в основном зарубежными экологическими аудиторскими фирмами или их представительствами. В настоящее время Россия переживает новую фазу развития экологического аудита. Это определяется в значительной мере потребностями практики.

Так, ряд российских предприятий, имеющих выход на международные рынки, вынужден проводить международную согласованную процедуру экологического аудита и получать соответствующий сертификат по экологической безопасности производства и продукции. То есть, если предприятие соответствует требованиям EMAS и международным стандартам ISO 14001, обеспечивается конкурентоспособность ее продукции на мировом рынке.

Одной из первых в России к поэтапному внедрению международного стандарта ISO 14001 на своих предприятиях приступила с 2000 г. компания «Русский алюминий». Эта компания, включающая 5 заводов, является лидером российской алюминиевой промышленности и одним из крупнейших производителей первичного алюминия в мире.

Первым предприятием компании, прошедшим сертификацию, стало ООО «РОСТАР» - крупнейший в России производитель алюминиевых банок для напитков, который подтвердил соответствие системы экологического менеджмента предприятия международному стандарту ISO 14001.

Реализация мероприятий по охране атмосферного воздуха, например, позволила снизить выбросы загрязняющих веществ на предприятиях «Русского алюминия» на 37 тыс. т за два года. Наиболее приоритетными задачами по экологической безопасности на предприятиях компании считаются забота о здоровье и безопасности работников и их экологическое просвещение.

В 1997 г. принята Программа развития экологического аудита в России, которая включает создание соответствующих правовых, нормативных и методических документов, переход на международные стандарты в сфере экологического аудита, создание системы обучения и подготовки аудиторов, проведение научно-исследовательских работ и др.

На начало 2001 г. около 400 российских специалистов и экспертов, имеющих соответствующий опыт работы и квалификацию, прошли обучение в НИЦ «Экобезопасность» Госкомэкологии России и получили сертификаты эксперта-аудитора. В настоящее время насчитывается более 50 российских фирм, имеющих федеральную лицензию на такой вид деятельности, как «Экологический аудит».

В настоящее время отсутствует сколько-нибудь полная и унифицированная информация о соответствующей деятельности. Проблема еще и в том, что фирмы, осуществляющие работы и услуги, только формируются, а необходимая координация их деятельности со стороны природоохранных органов пока отсутствует. Слабо разработана теоретическая база получения минимума необходимых данных, а также методология их дальнейшего анализа. Восполнение информационного пробела становится насущной проблемой комплексных эколого-экономических исследований, в том числе макроанализа с использованием системы национальных счетов.

7.2. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7.2.1. Общие вопросы

Информатизация коснулась сегодня всех сторон жизни общества и трудно, пожалуй, назвать какую-либо сферу человеческой деятельности, где не ощущалось бы ее мощного воздействия. Информационные технологии вызвали появление геоинформатики и географических информационных систем (ГИС), которые изучают принципы, технику и технологию получения, накопления, передачи, обработки и представления пространственных данных, как средства получения на их основе новой информации и знаний о пространственно-временных явлениях.

Первые ГИС были созданы в Канаде, Швеции и США в середине 60-х гг. XX в. ГИС «первого поколения» значительно отличались от того, что понимается под ними сегодня. Их зачастую отличала ориентация на чисто утилитарные задачи инвентаризации земельных ресурсов, земельного кадастра и учета в интересах совершенствования системы налогообложения, решаемые путем автоматизации земельно-учетного документооборота в виде банков данных соответствующей специализации.

Особенностью развития ГИС в 90-е гг. XX в. стало постепенное смещение научных исследований в данной области от общих теоретических изысканий в сторону узко технической направленности ГИС. Сферы применения ГИС в эти годы становятся настолько разнообразными, что появляется новая классификация по использованию ГИС, куда входит, в частности, и картографирование (комплексное и отраслевое). Разнообразие сфер использования ГИС порождает множественность их видов и типов, разнящихся по тематике, пространственному охвату, назначению.

Общее развитие как геоэкологии, так и геоинформатики, приводит к тому, что на практике начинают создаваться не только универсальные ГИС (способные решать общие задачи с пространственными данными), но и узкоспециализированные, настроенные на решение одной задачи, но в очень детальном разрезе. Если для 80-х и начала 90-х гг. XX в. было характерно наличие в основном универсальных ГИС, то позднее стало появляться очень большое количество узкоспециализированных ГИС, таких как проект ГИС-Байкал (1996), иллюстрирующий экологические проблемы региона, ГИС для нефтяных корпораций (Erskin Theresa, 1994), ГИС «Рейн» (Ruland Peter, 1994), ГИС для социально-экологического анализа территорий (Lober Douglas, 1995) и т. д.

В середине 90-х гг. XX в. выделяются три группы ГИС. Первую составляют мощные, ориентированные на рабочие станции и сетевую эксплуатацию системы. К таким ГИС относятся INTERGAPH, GDS, SYSSCAN, ARCANFO. Вторую группу - специализированные системы типа SYSTEM-9, PROCART, FINGIS, GEO/SQL, GRADIS, AUTOCAD, также предназначенные для рабочих станций, созданные для определенных задач, например обработки геодезических данных и городского кадастра. Третью группу - настольные ГИС, работающие на персональных компьютерах, предназначенные для учебных и справочно-информационных целей, как, например, Rimsha. Представителями этого класса ГИС являются ATLAS GIS, MAPINFO, Каскад, Зулу.

7.2.2. Структура, функции и работа географических информационных систем

Несмотря на различные принципы внутреннего подразделения ГИС на подсистемы, блоки, модули и т.п., общий перечень ее компонентов и обслуживающих их операций все же остается практически неизменным как у нас в стране, так и за рубежом.

В состав ГИС обычно включают шесть функциональных блоков (подсистем): управления, получения информации, ввода и хранения, восстановления и анализа данных, вывода информации, использования информации. Подсистема управления предназначена для оценки, отбора данных, организации работы ГИС, распределения и использования информации. Подсистема получения информации осуществляет преобразование информации в цифровую и аналоговую формы, предварительную обработку картографических данных, перевод в цифровую форму, объединение, преобразование в стандартные формы данных. Блок ввода и хранения предназначен для выполнения операций передачи в базу данных сведений, характеризуемых определенным видом, формой, структурами хранения (Clarke, 1986).

Работающая ГИС включает в себя пять ключевых составляющих:

1. Аппаратные средства. Представляют собой компьютер, на котором запущена ГИС. В настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров.

2. Программное обеспечение. Программное обеспечение ГИС содержит функции и инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации. Ключевыми компонентами программных продуктов являются: инструменты для ввода и оперирования географической информацией; система управления базой данных (DBMS или СУБД); инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации (отображения); графический пользовательский интерфейс (GUI или ГИП) для легкого доступа к инструментам.

3. Данные. Данные являются наиболее важным компонентом ГИС. Данные о пространственном положении(географические данные) и связанные с ними табличные данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем либо приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе управления пространственными данными ГИС интегрирует пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также может использовать СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки имеющихся в их распоряжении данных.

4. Исполнители. Широкое применение технологии ГИС невозможно без людей, которые работают с программными продуктами и разрабатывают планы их использования при решении реальных задач. Пользователями ГИС могут быть как технические специалисты, разрабатывающие и поддерживающие систему, так и обычные сотрудники (конечные пользователи), которым ГИС помогает решать текущие каждодневные дела и проблемы.

5. Методы. Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения ГИС во многом зависит от правильно составленного плана и правил работы, которые составляются в соответствии со спецификой каждой организации.

ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, которые объединены на основе географического положения. Этот простой, но очень гибкий подход доказал свою ценность при решении разнообразных реальных задач: для отслеживания передвижения транспортных средств и материалов, детального отображения реальной обстановки и планируемых мероприятий, моделирования глобальной циркуляции атмосферы.

Любая географическая информация содержит сведения о пространственном положении, будь то привязка к географическим или другим координатам или ссылки на адрес, почтовый индекс, избирательный округ или округ переписи населения, идентификатор земельного или лесного участка, название дороги и т. п. При использовании подобных ссылок для автоматического определения местоположения объекта (объектов) применяется процедура, называемая геокодированием. С ее помощью можно быстро определить и посмотреть на карте, где находится интересующий вас объект или явление, такой, например, как дом, в котором проживает ваш знакомый или находится нужная вам организация, где произошло землетрясение или наводнение, по какому маршруту проще и быстрее добраться до нужного вам пункта или дома.

ГИС может работать с двумя существенно отличающимися типами данных - векторными и растровыми. В векторной модели информация о точках, линиях и полигонах кодируется и хранится в виде набора координат X, Y. Местоположение точки (точечного объекта), например буровой скважины, описывается парой координат (X, Y). Линейные объекты, такие, как дороги, реки или трубопроводы, сохраняются как наборы координат X, Y. Полигональные объекты типа речных водосборов, земельных участков или областей обслуживания, хранятся в виде замкнутого набора координат. Векторная модель особенно удобна для описания дискретных объектов и меньше подходит для описания непрерывно меняющихся свойств, таких, как типы почв или доступность объектов. Растровая модель оптимальна для работы с непрерывными свойствами. Растровое изображение представляет собой набор значений для отдельных элементарных составляющих (ячеек), оно подобно отсканированной карте или картинке. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки. Современные ГИС могут работать с обеими.

ГИС общего назначения, в числе прочего, обычно выполняет пять процедур (задач) с данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, визуализацию.

Ввод. Для использования в ГИС данные должны быть преобразованы в подходящий цифровой формат. Процесс преобразования данных с бумажных карт в компьютерные файлы называется оцифровкой. В современных ГИС этот процесс может быть автоматизирован с применением сканерной технологии, что особенно важно при выполнении крупных проектов, либо при небольшом объеме работ, данные можно вводить с помощью дигитайзера. Многие данные уже переведены в форматы, напрямую воспринимаемые ГИС-пакетами.

Манипулирование. Часто для выполнения конкретного проекта имеющиеся данные нужно дополнительно видоизменить в соответствии с требованиями системы. Например, географическая информация может быть в разных масштабах (осевые линии улиц имеются в масштабе 1:100 000, границы округов переписи населения - в масштабе 1:50 000, а жилые объекты - в масштабе 1:10 000). Для совместной обработки и визуализации все данные удобнее представить в едином масштабе. ГИС-технология предоставляет разные способы манипулирования пространственными данными и выделения их для конкретной задачи.

Управление. В небольших проектах географическая информация может храниться в виде обычных файлов. Однако при увеличении объема информации и росте числа пользователей для хранения, структурирования и управления данными эффективнее применять системы управления базами данных (СУБД). В ГИС наиболее удобно использовать реляционную структуру, при которой данные хранятся в табличной форме.

Запрос и анализ. При наличии ГИС и географической информации возможно получать ответы на простые вопросы. (Кто владелец данного земельного участка? На каком расстоянии друг от друга расположены объекты? Где расположена данная промзона?) И более сложные, требующие дополнительного анализа, запроса. (Где есть места для строительства нового дома? Каков основной тип почв под еловыми лесами? Как повлияет на движение транспорта строительство новой дороги?) Вопросы можно задавать как простым щелчком мышью на определенном объекте, так и при помощи развитых аналитических средств. С помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, проигрывать сценарии по типу «что будет, если...». Современные ГИС имеют множество мощных инструментов для анализа, среди них наиболее значимы два: анализ близости и анализ наложения. Для проведения анализа близости объектов относительно друг друга в ГИС применяется процесс, называемый буферизацией. Он помогает ответить на вопросы типа: «Сколько домов находится в пределах 100 м от этого водоема? Сколько покупателей живет не далее 1 км от данного магазина? Какова доля добытой нефти из скважин, находящихся в пределах 10 км от здания руководства данного объекта?» Процесс наложения включает интеграцию данных, расположенных в разных тематических слоях. В простейшем случае это операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из разных слоев объединяются физически. Наложение, или пространственное объединение, позволяет, например, интегрировать данные о почвах, уклоне, растительности и землевладении со ставками земельного налога.

Визуализация. Для многих типов пространственных операций конечным результатом является представление данных в виде карты или графика. Карта - это очень эффективный и информативный способ хранения, представления и передачи географической (имеющей пространственную привязку) информации. Раньше карты создавались на столетия. ГИС предоставляет новые инструменты, расширяющие и развивающие искусство и научные основы картографии. С ее помощью визуализация самих карт может быть легко дополнена отчетными документами, трехмерными изображениями, графиками и таблицами, фотографиями и другими средствами, например мультимедийными.

7.2.3. Роль и место гис в природоохранных мероприятиях

Деградация среды обитания. ГИС с успехом используется для создания карт основных параметров окружающей среды. В дальнейшем при получении новых данных эти карты используются для выявления масштабов и темпов деградации флоры и фауны. С помощью данных дистанционных, в частности спутниковых, и обычных полевых наблюдений можно осуществлять мониторинг местных и широкомасштабных антропогенных воздействий. Данные об антропогенных нагрузках целесообразно наложить на карты зонирования территории с выделенными областями, представляющими особый интерес с природоохранной точки зрения, например парками, заповедниками и заказниками. Оценку состояния и темпов деградации природной среды можно проводить и по выделенным на всех слоях карты тестовым участкам.

Загрязнение. С помощью ГИС удобно моделировать влияние и распространение загрязнения от точечных и неточечных (пространственных) источников наместности, в атмосфере и по гидрологической сети. Результаты модельных расчетов можно наложить на природные карты, например карты растительности, или же на карты жилых массивов в данном районе. В результате можно оперативно оценить ближайшие и будущие последствия таких экстремальных ситуаций, как разлив нефти и других вредных веществ, а также влияние постоянно действующих точечных и площадных загрязнителей.

Охраняемые территории. Еще одна распространенная сфера применения ГИС - сбор и управление данными по охраняемым территориям, таким, как заказники, заповедники и национальные парки. В пределах охраняемых районов можно проводить полноценный пространственный мониторинг растительных сообществ, ценных и редких видов животных, определять влияние антропогенных вмешательств, таких, как туризм, прокладка дорог или ЛЭП, планировать и доводить до реализации природоохранные мероприятия. Возможно выполнение и многопользовательских задач, таких, как регулирование выпаса скота и прогнозирование продуктивности земельных угодий. Такие задачи ГИС решает на научной основе, т.е. выбираются решения, обеспечивающие минимальный уровень воздействия на дикую природу, сохранение на требуемом уровне чистоты воздуха, водных объектов и почв, особенно в часто посещаемых туристами районах.

Восстановление среды обитания. ГИС является эффективным средством для изучения среды обитания в целом, отдельных видов растительного и животного мира в пространственном и временном аспектах. Если установлены конкретные параметры окружающей среды, необходимые, например, для существования какого-либо вида животных, включая наличие пастбищ и мест для размножения, соответствующие типы и запасы кормовых ресурсов, источники воды, требования к чистоте природной среды, то ГИС поможет быстро подыскать районы с подходящей комбинацией параметров, в пределах которых условия существования или восстановления численности данного вида будут близки к оптимальным. На стадии адаптации переселенного вида к новой местности ГИС эффективна для мониторинга ближайших и отдаленных последствий предпринятых мероприятий, оценки их успешности, выявления проблем и поиска путей по их преодолению.

Научные исследования и техническая поддержка. Интегральные функциональные возможности ГИС в наиболее явном виде проявляются и благоприятствуют успешному проведению совместных междисциплинарных исследований. Они обеспечивают объединение и наложение друг на друга любых типов данных, лишь бы их можно было отобразить на карте. К подобным исследованиям относятся, например, такие: анализ взаимосвязей между здоровьем населения и разнообразными (природными, демографическими, экономическими) факторами; количественная оценка влияния параметров окружающей среды на состояние локальных и региональных экосистем и их составляющих; определение доходов землевладельцев в зависимости от преобладающих типов почв, климатических условий, удаленности от городов и др.; выявление численности и плотности ареалов распространения редких и исчезающих видов растений в зависимости от высоты местности, угла наклона и экспозиции склонов.

Экологическое образование. Поскольку создание бумажных карт с помощью ГИС значительно упрощается и удешевляется, появляется возможность получения большого количества разнообразных природных карт, что расширяет возможности и широту охвата программ и курсов экологического образования. Ввиду простоты копирования и производства картографической продукции ее может использовать практически любой ученый, преподаватель или студент. Более того, стандартизация формата и компоновка базовых карт служит основой для сбора и демонстрации данных, получаемых учащимися и студентами, обмена данными между учебными заведениями и создания единой базы по регионам и в национальном масштабе. Можно подготовить специальные карты для землевладельцев с целью ознакомления их с планируемыми природоохранными мероприятиями, схемами буферных зон и экологических коридоров, которые создаются в данном районе и могут затронуть их земельные участки.

Экотуризм. Возможность быстрого создания привлекательных, красочных и в то же время качественных, профессионально составленных карт делает ГИС идеальным средством создания рекламных и обзорных материалов для вовлечения публики в быстро развивающуюся сферу экотуризма. Характерной чертой так называемых «экотуристов» является глубокая заинтересованность в подробной информации о природных особенностях данной местности или страны, о происходящих в природе процессах, связанных с экологией в широком смысле. Среди этой достаточно многочисленной группы людей большой популярностью пользуются созданные с помощью ГИС научно-образовательные карты, отображающие распространение растительных сообществ, отдельных видов животных и птиц, области эндемиков и т.д. Подобная информация может оказаться полезной для целей экологического образования или для туристских агентств, для получения дополнительных средств из фондов проектов и национальных программ, поощряющих развитие путешествий и экскурсий.