6. 6. 1. Концепция устойчивого экологически сбалансированного развития биосферы

Концепция устойчивого развития вошла в лексикон охраны окружающей природной среды после публикации доклада, подготовленного в 1987 г. Международной комиссией по окружающей среде и развитию во главе с премьер-министром Норвегии Гру Харлем Брутланд. Рассматриваемое понятие было введено для изучения взаимоотношений человека, общества и природы, причем в первую очередь - в сфере экологии.

Для наименования новой стратегии развития цивилизации использован английский термин «Sustainable development», который имеет много значений (долгое, непрерывное, длительное, поддерживающее развитие). Однако чаще всего на английском языке этот термин определяется как развитие, которое может поддерживаться неопределенно долго. 266

В подобное понимание развития важный вклад внесли научные доклады Римского клуба, особенно доклад «Пределы роста» (1972), в котором формулировалась идея перехода цивилизации от экспоненциального экономического роста к состоянию «глобального динамического равновесия», от количественного к «органическому» (качественному) росту, к «новому мировому порядку».

На второй конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) в соответствии с основными идеями устойчивого развития была предпринята попытка разработать конкретную программу действия. Одной из первых стран, разработавших первые программы по устойчивому развитию, стали Нидерланды. После конференции в Рио-де-Жанейро шло переосмысление экологических проблем. Стало очевидно, что предел развития человечества определяется уже степенью экологических нарушений, а не простым потреблением ресурсов. Вмешательство человека в естественные природные процессы зашло так далеко, что связанные с этим изменения среды могут оказаться необратимыми. В последние годы отрицательные тенденции изменений окружающей среды и условия жизни человека увеличились.

Так, не искоренены нищета, голод, неграмотность, дискриминация, не защищены некоторые природные ресурсы и места обитания видов, находящихся под угрозой исчезновения. К основной проблеме 70-х гг. XX в. - угрозе истощения невозобновляемых ресурсов - прибавилась и стала главнейшей деградация возобновляемых ресурсов, в первую очередь почвы, лесов, водных ресурсов и атмосферы.

Эти проблемы были обсуждены на пятой сессии Комиссии по устойчивому развитию (апрель 1997 г.) и 19-й Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (июнь 1997 г.). Главный же вывод Комиссии ООН по устойчивому развитию заключается в том, что достижение желательного равновесия между экономическим ростом, справедливым развитием человеческого потенциала и здоровыми продуктивными экосистемами не может быть осуществлено по сценарию обычного развития. Дальнейшая эволюция цивилизации требует абсолютно необходимого условия сохранения человечества на планете. Выполнение этого условия требует нового направления развития человеческого общества.

Экологическая (хозяйственная, несущая) емкость биосферы выступает как предел (ограничение), за который не должно выходить развитие цивилизации.

Исходя из этого разработана теория естественной биологической регуляции окружающей среды, суть которой состоит в том, что биосфера, включающая биоту и окружающую ее среду, обладает мощными механизмами стабилизации окружающей среды для обеспечения условий существования живых организмов, близких к оптимальным [5]. Вместе с тем установлено, что биосфера устойчива, т.е. способна компенсировать любые возмущения, вызываемые хозяйственной деятельностью человека, до тех пор, пока потребление продукции биоты человеком не превышает 1%. Остальные 99% биота затрачивает на стабилизацию окружающей среды. Таким образом, критическим является только один вид деятельности человека - потребление продукции биоты (продукции фотосинтеза) или, другими словами, отношения человека с природой, в которых человек выступает в качестве консумента (потребителя), выполняя свое видовое предназначение. Наблюдаемые глобальные изменения указывают на то, что подобный порог воздействия уже превышен и экологическая катастрофа наступила.

Экологические проблемы невозможно решать без четко очерченной концепции экологической безопасности. Попытка сформулировать такую концепцию и соответствующую ей стратегию выживания человеческого общества была сделана в свое время группой отечественных ученых (К. С. Лосев, В. Г. Горшков, К. Я. Кондратьев, В. М. Котляков, М. Ч. Зали-ханов, В. И. Данилов-Данильян, И. Т. Гаврилов, Г. Н. Голубев, В. С. Ревякин, В. М. Гранович, 1993).

В проекте Государственной стратегии устойчивого развития РФ (Зеленый мир. - 2002. - № 13 - 14) устойчивое развитие определено как «стабильное рационально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывный прогресс общества». 268

Анализируя материал проекта, В. И. Данилов-Данильян предложил свое определение устойчивого развития: «Устойчивое развитие - такое общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, создаваемые условия жизни не влекут деградации человека и социально-деструктивные процессы не развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества».

6.6.2. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСТОЙЧИВОГО (ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО) РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМ РОССИИ

В мировом экономическом пространстве Россия, ориентированная на сырьевой экспорт, производит менее 2% мирового валового продукта, по производительности труда отстает от развитых стран в 5-6 раз, а по уровню доходов на душу населения в 10-15 раз.

В то же время Россия занимает особое место по состоянию природных комплексов и окружающей среды Северного полушария, где на сохранившиеся сплошные массивы комплексов экосистем приходится почти 65% площади страны (11 млн км2). Вместе с прилегающими территориями этот массив образует крупнейший в мире Северный Евроазиатский центр стабилизации окружающей среды, представляющий собой бесценный объект для восстановления биосферы Земли, значение которого будет все более возрастать. Одним из определяющих при формировании механизмов перехода России к устойчивому развитию становится фактор духовности и высокой нравственности развития человеческой культуры. Благодаря своему интеллектуальному и духовно-нравственному потенциалу Россия, очевидно, сможет внести достойный вклад в глобальный процесс духовной трансформации.

Специфичность российской духовности и менталитета, национальные традиции, культурно-этнические реалии обусловлены историческим прошлым и уникальным положением России на стыке Европы и Азии, колоссальными запасами природных ресурсов, наличием почти не затронутых хозяйственной деятельностью огромных территорий, являющихся экологическим ресурсом мирового значения.

Благоприятным демографическим фактором является и низкая плотность населения - 8,6 человека на 1 кв. км. Именно в России близкая к устойчивому развитию идеология перехода к ноосфере получила первое теоретическое подтверждение (В. И. Вернадский).

Как справедливо заметил В.М. Шелехов, природные ресурсы России служат всему человечеству, так как имея на своей площади 65% диких лесов планеты, мы очищаем воздух, потребляемый всем человечеством. Поэтому Россия вправе поставить перед мировым сообществом вопрос о глобальной экологической ренте. Киотский протокол является первым шагом на пути справедливого решения этой проблемы.

6.6.3. Концепция эколого-хозяйственного баланса территории

Концепция эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) территории предполагает сбалансированное соотношение разных видов деятельности и интересов различных групп населения на территории с учетом потенциальных и реальных возможностей природы, что обеспечивает устойчивое развитие природы и общества, воспроизводство природных (возобновимых) ресурсов и не вызывает экологических изменений и последствий.

Достижение эколого-хозяйственного баланса ведет к гармонии человека с окружающей природной средой. В самом деле, эти понятия тесно связаны между собой:

| Гармония: | Баланс: |

| согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь, например гармония интересов | соотношение взаимно связанных показателей какой-нибудь деятельности, например баланс интересов |

В определении эколого-хозяйственного баланса особое внимание уделяется состоянию пространства, устройству (организации) территории. В.И. Вернадский [3] в своем учении о биосфере отмечал, что «биосфера - это организованное пространство», а в учении о ноосфере развитие цивилизации связывал с организованностью освоенной человеком биосферы.

Надо полагать, что экологический кризис конца XX в. - это прежде всего кризис структуры пространства, ее организации и соответствия природных и антропогенных систем.

Главным содержанием ЭХБ территории является совершенствование структуры землепользования и создание на его основе новых структур соответствия элементов ландшафта и видов использования земель и ориентация на постоянное расширение природных систем жизнеобеспечения человека. Особую значимость имеет повышение устойчивости за счет управляемости со стороны человека интенсивно используемых ландшафтов - природно-антропогенных систем, которое достигается соответствием направленности природных процессов и социально-экономических систем и применением экологически приемлемых и природосовместимых технологий.

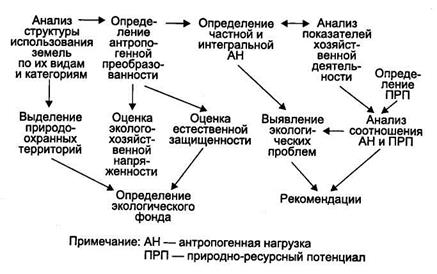

Для определения ЭХБ территории используются следующие характеристики: распределение земель по их видам и категориям, площадь природоохранных территорий, площадь земель по видам и степени антропогенной нагрузки, напряженность эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории, интегральная антропогенная нагрузка, естественная защищенность территории, экологический фонд территории (рис. 6.8).

Впервые оценка эколого-хозяйственного состояния территории была проведена в Московской области и Республике Алтай.

Так как управление природными и, в том числе, земельными ресурсами осуществляется в рамках административных единиц и отдельных подразделений (землепользовании), то они рассматриваются в качестве объекта изучения (эколого-хозяйственных систем). Такой подход облегчает сбор информации и практическую реализацию результатов исследований.

Анализ структуры землепользования проводится на основе классификационных единиц земельного кадастра (форма статистической отчетности № 22). Для определения степени антропогенной нагрузки (АН) земель вводятся экспертные балльные оценки. Каждый вид земель получает соответствующий балл, после чего земли объединяются в однородные группы; от АН - минимальной на землях естественных урочищ и фаций до максимальной АН - на землях, занятых промышленностью, транспортом (табл. 6.2).

Рис. 6.8. Принципиальная схема определения эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) территории

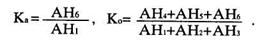

Группировка земель по степени АН позволяет оценить антропогенную преобразованность территории в сопоставимых показателях. Ими являются коэффициенты абсолютной (Ка) и относительной (Ко) напряженности ЭХС территории, т. е. отношения площади земель с высокой АН к площади с более низкой АН:

Коэффициент Ка показывает отношение площади сильно нарушенных горными разработками, промышленностью и транспортом земель к площади малотронутых или нетронутых территорий. Это соотношение крайних по своему значению величин должно привлекать к себе особое внимание с целью уравновешивания сильных антропогенных воздействий с потенциалом восстановления ландшафта и поддержания на соответствующем уровне необходимой площади заповедников, заказников и других природоохранных территорий. Чем больше их, тем ниже коэффициент Ка и благополучнее складывается состояние окружающей среды.

Таблица 6.2 Классификация земель по степени антропогенной нагрузки

| Степень АН | Балл | Виды и категории земель |

| Высшая | 6 | Земли промышленности, транспорта городов, поселков, инфраструктуры; нарушенные земли |

| Очень высокая | 5 | Орошаемые и осушаемые земли |

| Высокая | 4 | Пахотные земли; ареалы интенсивных рубок; пастбища и сенокосы, используемые нерационально |

| Средняя | 3 | Многолетние насаждения, рекреационные земли |

| 2 | Сенокосы; леса, используемые ограниченно | |

| Очень низкая | 1 | Природоохранные и неиспользуемые земли |

В целом, эколого-хозяйственное состояние территории в наибольшей степени характеризуется коэффициентом Ко, так как при этом охватывается вся рассматриваемая территория. Снижение напряженности ситуации уменьшает значение коэффициентов, а при Ко, равном или близком к 1,0, напряженность ЭХС территории оказывается сбалансированной по степени АН и потенциалу устойчивости природы.

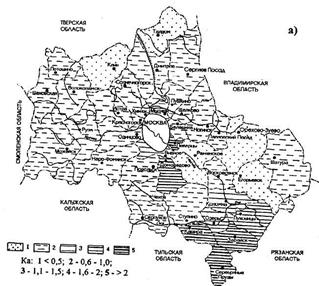

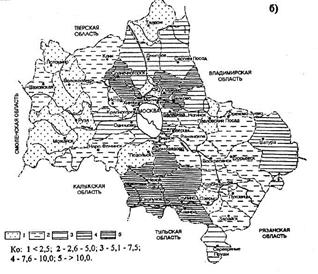

На территории Московской области в зависимости от степени АН выделяются зоны с различной напряженностью ЭХС территории (рис. 6.9). Казалось, с приближением к г. Москве коэффициенты должны возрастать, а к периферии - уменьшаться. Однако в действительности этого не происходит. Зоны располагаются не концентрическими поясами вокруг Москвы, а образуют сложную и неоднородную картину. Так, на территории Мытищинского района происходит уменьшение напряженности ЭХС, что связано с наличием здесь остатка лесопаркового пояса вокруг Москвы и водохранилищ, выступающих своеобразными экологическими буферами к антропогенным воздействиям.

Рис. 6.9. Напряженность эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) территории Московской области: а) по коэффициенту абсолютной напряженности (Ка); б) по коэффициенту относительной напряженности (Ко)

Эколого-хозяйственная напряженность возрастает в ряде» районов Подмосковья (Химкинский, Люберецкий, Ленинский), что связано с высокой урбанизацией, насыщенностью промышленностью и транспортом; а также на юге и юго-востоке области (Каширский, Зарайский, Серебряно-Прудский и др.), что обусловлено в первую очередь значительной распашкой территории. Невысокая напряженность ЭХС территории к северу и западу от г. Москвы, а также в ряде районов на востоке области объясняется наличием больших массивов леса и пастбищных угодий.

Каждому антропогенному воздействию или их совокупности соответствует свой предел устойчивости природных и природно-антропогенных ландшафтов. Чем разнообразнее ландшафт, тем он более устойчив. Выражается это прежде всего большим количеством и равномерным распределением естественных биогеоценозов, урочищ, природоохранных зон и особо охраняемых территорий, совокупная площадь которых составляет экологический фонд (Рэф) территории. Чем он больше, тем выше естественная защищенность (ЕЗ) территории и соответственно устойчивость ландшафта.

Вместе с тем, уровень ЕЗ территории также зависит от распределения земель по степени АН. Земли, характеризующиеся высокой степенью антропогенной нагрузки, как правило, имеют низкую естественную защищенность. Если принять земли, входящие в экологический фонд с минимальной АН за P1, то площади земель с условной оценкой степени АН в 2, 3, 4 балла будут составлять 0,8 Р2, 0,6 Р3, 0,4 Р4 (земли с самым высоким баллом АН в расчет не принимаются). Таким образом, появляется возможность получить суммарную площадь земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями (Рсф) по следующей формуле:

Рсф= Р1 + 0,8 Р2 + 0,6 Р3 + 0,4 Р4.

Если соотнести площадь земель Рсф к общей площади исследуемой территории (Ро) Рсф/Ро, то мы получим коэффициент естественной защищенности территории (Кез). В пределах Московской области он изменяется от 0,42 до 0,75. Кез менее 0,5 свидетельствует о критическом уровне защищенности территории. В отличие от таких показателей, как лесистость, распаханность и т.п., Кез носит интегральный характер и может быть использован для комплексной оценки территории.

Таким образом, от структуры землепользования зависит, как происходит распределение и перераспределение антропогенных нагрузок по территории и в конечном счете устойчивость ландшафтов. В этом случае соответствие структуры землепользования (хозяйственной специализации) и структуры ландшафтов имеет важное научно-практическое значение. Оно может быть достигнуто на основе оценки ЭХС территории, а затем правильной ее организации (землеустройства) с учетом эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ).

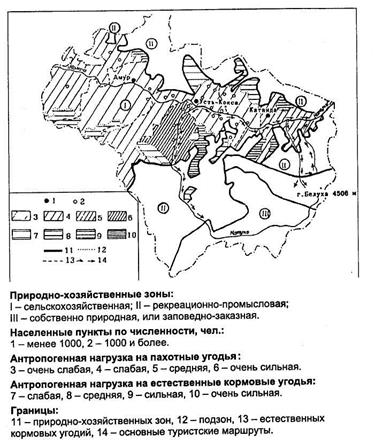

Эколого-хозяйственный баланс территории может быть достигнут за счет природно-хозяйственного зонирования территории и выделения ноосферных зон и парков. Так, в Усть-Коксинском районе Горного Алтая было выделено четыре природно-хозяйственные зоны (ноосферные парки): собственно природная, или заповедная, рекреационно-промысловая, сельскохозяйственная и селитебная (рис. 6.10), позволяющие создать жесткий экологический каркас территории, обеспечить тесную взаимосвязь природных и хозяйственных факторов, рационально использовать природно-ресурсный потенциал, сохранить средо- и ресурсовоспроизводящие функции ландшафтов и повышать качество производимой продукции.

Рис. 6.10. Эколого-хозяйственное состояние (ЭХС) территории Усть-Коксинского района Республики Алтай

Общим для выделенных зон является их слабая устойчивость к различным антропогенным воздействиям. Поэтому здесь ограничения и запреты должны совмещаться со структурными улучшениями территории. Для сельскохозяйственной зоны, располагающейся ниже высоты 1500 м над уровнем моря, необходимо снизить удельный вес пашни в площади сельскохозяйственных угодий (до 20-30 тыс. га) и организовать улучшенные (культурные) сенокосы и пастбища.

Разнообразные ландшафтные условия, нетронутые современной цивилизацией природные уголки, чистые воздух и вода, богатство биологических ресурсов Усть-Коксинского района имеют важное значение для приоритетного развития рекреационного направления в хозяйстве района. Рекреационные ресурсы могут стать основным источником финансовых поступлений в бюджет района и республики.

Однако резкий приток туристов - рекреантов может привести к негативным экологическим последствиям. Результаты оценки ЭХС территории района показывают следующую картину. Суммарная емкость туристских маршрутов не должна превышать: пеших - около 10 тыс. человек при 150 днях сезона и трех группах (по 20-25 человек) в день, водных - около 3 тыс. человек и трех группах по 5-6 человек в день.

Выделенные ноосферные зоны и парки являются основой для ландшафтного проектирования новых форм природопользования - экологических структур устойчивого развития: экополисов, технополисов, эколого-экономических зон и др. Эти образования являются своеобразными «ядрами», «точками роста», вокруг которых в соответствии с заданными ноосферными и экологическими принципами организуются, обустраиваются и развиваются соседние территории.

Выбор такой «точки роста» и ее специализации обуславливается структурой местного природно-хозяйственного комплекса, традициями, ориентацией населения. Могут быть природоохранные, рекреационные, аграрные, традиционно-промысловые и другие экополисы и технополисы. Но обязательным составным элементом всех этих образований должны быть охраняемые природные территории, выполняющие защитные, ресурсоформирующие, экологические и другие функции, а также информационные технологии, позволяющие максимальные значения вектора производства уравновешивать минимальными потерями для природной среды и осуществить переход от традиционного индустриального общества к постиндустриальному, где воспроизводству будет подвергаться сам человек, социум с окружающей средой. Это предполагает также составление комплексных программ экономического и социально-экологического развития регионов. Концепция эколого-хозяйственного баланса территории включает следующие условия (рычаги, механизмы) для перехода страны и ее регионов на сбалансированное и экологически безопасное развитие.

1. Проведение организации, устройства и обустройства территории разного административного уровня на ландшафтно-экологической основе.

2. Сохранение и поддержание естественных и слабоизмененных ландшафтов, выполняющих важные средо- и ресурсоформирующие функции в полном объеме.

3. Рациональное использование и поддержание природного потенциала территории; разумное распределение природно-ресурсной ренты, прежде всего дохода от использования земли и других природных ресурсов.

4. Управление, самоуправление и территориальная справедливость.

5. Достижение приемлемого качества жизни и продукции и поддержание здорового образа жизни.