Глава 6. Пути стабилизации экологической ситуации

6.1. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Еще за две с половиной тысячи лет до нас считали причиной бедности людей в том, что их на Земле слишком много.

До начала XIX в. численность населения мира колебалась в пределах нескольких сотен миллионов человек, медленно возрастая или снижаясь из-за вспышек эпидемий и голода. К 1830 г. она достигла 1 млрд человек, к 1930 г. - 2 млрд, к 1960 г. -3 млрд, к 1975 г. - 4 млрд, к 1987 г. - 5 млрд, а в 1992 г. народонаселение Земли достигло 6 млрд человек. Если такой характер увеличения популяции сохранится, то к концу XXI в. численность населения Земли достигнет 10 млрд.

Наивно отрицать, что проблемы народонаселения вообще не существует.

Сегодня на нашей планете миллионы людей недоедают и даже умирают от голода. Резко возросло и число жителей Земли. И тем не менее демографы более осторожны в своих предсказаниях роста народонаселения. Уже сейчас можно сказать, что население будет расти медленнее, чем это предсказывали еще в 60-х гг. XX в.

Демографическое управление при ООН опубликовало отчет о динамике народонаселения в мире, согласно которому темпы прироста населения в последние десятилетия неуклонно снижаются. Так, если численность человечества в начале 90-х гг. XX в. увеличивалась на 90 млн в год, то теперь - примерно на 80 млн.

Все дело в снижении рождаемости: по данным 1950 г., среднестатистическая женщина за свою жизнь рожала около 5 детей, а в 1995 г.- лишь 2,9.

Естественно, что на Земле будет значительно больше людей, чем сейчас. У исследователей нет единого мнения, но наиболее вероятная величина это 11-12 млрд человек.

Сможет ли человечество прокормить их? В настоящее время в распоряжении человечества находится около 11 млрд га пахотной земли, которая может прокормить 47 млрд человек. Правда, такие расчеты выглядят сугубо абстрактными, так как освоение новых земель, пригодных для сельскохозяйственного производства, требует огромных финансовых средств.

Так, американский экономист Браун еще около 15 лет назад говорил, что люди, которые рассуждают об использовании дополнительных земельных площадей, не учитывают затрат и что если согласиться на затраты, то можно засеять и гору Эверест. Однако дело здесь скорее не в величине затрат, а в социальной ориентации общества.

Страны мира обычно делят на 3 основные экономические категории: высокоразвитые (с высоким национальным доходом), умеренно развитые (со средним национальным доходом) и слаборазвитые (с низким национальным доходом).

Промышленные страны с высоким национальным доходом обычно называют развитыми (США, Япония, страны Западной Европы и др.), а умеренно- и слаборазвитые - развивающимися.

От 10 до 15% людей в высокоразвитых странах относятся к разряду бедных. Они не в состоянии обеспечить себя полноценным жильем, питанием или одеждой, а 10% населения развивающихся стран считается богатыми.

Средний человек в высокоразвитой стране имеет, как правило, комфортабельный дом, автомобиль, несколько телевизоров и другие удобства, хорошо питается. Большинство же людей в странах третьего мира и немалая доля в умеренно развитых странах лишены полноценных пищи, жилья и всяких бытовых удобств. Даже не расширяя ныне обрабатываемых сельскохозяйственных площадей, можно прокормить 10 млрд человек, если поднять уровень урожайности до такого, который уже достигнут в развитых странах. А это вполне технически разрешимая задача.

Источником полноценного питания для людей могут быть и пищевые ресурсы Мирового океана.

Не надо забывать и о том будущем вкладе в решение продовольственной проблемы, который может внести увеличение продуктивности самих растений. Овладение механизмом фотосинтеза позволит резко повысить их КПД, равный сегодня лишь 0,5- 1,5 %.

В последнее время в качестве вкусной и богатой жизненно полезными веществами пищи стали использовать и некоторых вредных насекомых. На нашей планете одновременно обитает минимум 108 млрд особей насекомых. На каждого человека на Земле приходится около 250 000 000 различных представителей этого класса. Так, фермер из Луизианы (США) Дэвид Флакер занимается продажей высушенных и зажаренных сверчков, облитых шоколадом, а также в пряном соусе. А Джон Зила из Центра по пропаганде охраны природы в штате Вирджиния (США) отваривает нимфы цикад и угощает ими посетителей центра. Данное «лакомство» можно макать в мед или есть с соусом - коктейлем.

Высшую точку «демографического взрыва» мы давно уже миновали. В ряде стран проводилась и проводится сознательная демографическая политика (например, в США, Китае, Японии). Что касается России, то у нас наоборот: угроза вырождения нации требует значительного повышения рождаемости. В наши дни человечество может сознательно регулировать свою численность и демографические процессы самым существенным образом зависят от социальных условий, а не определяются лишь нашей способностью «размножаться» (как утверждали некоторые западные и, прежде всего, американские ученые).

Наша цивилизация устроена так, что элемент выгоды является пока определяющим в формировании образа жизни. Вопросы здоровья, удобства и многие другие чаще всего отходят при этом на второй план.

Совершенствование системы среднего и высшего образования, эмансипация женщин и вовлечение их в сферу трудовой и общественной жизни, индустриализация и повышение культуры сельскохозяйственного производства, высокая общая и медицинская культура — вот те факторы, которые позволяют человеку, в конце концов, самому сознательно регулировать свою численность. Именно сознательное регулирование количества детей человеком, пользующимся всеми достижениями культуры и научно-технического прогресса, позволит достигнуть оптимальной численности человеческого рода. Вредные последствия высокообеспеченного образа жизни можно значительно снизить, используя менее вредные заменители ресурсов, вторично используя отходы, контролируя загрязнение.

Таким образом, ключ к решению экологической проблемы — в изменении системы ценностей и поведенческой ориентации людей. Для развитых стран это отказ от перепотребления; для остальных - от мечтаний о нем; для развивающихся - от установки на многодетную семью; для нас - от нерачительности, неаккуратности и безответственности. Такие намерения вовсе не противоречат природе человека. Если средства, расходуемые на производство и рекламу абсолютно бессмысленной жевательной резинки, направить на экологическое воспитание, эффект будет колоссальный, и для его получения не надо никаких технических решений. Наоборот, все достижения техники бесчестный коммерсант и неразумный потребитель обратят в прах, отравляющий окружающую среду, и попутно сотрут с лица Земли какие-то из еще оставшихся экосистем.

6.2. БИОЛОГИЗАЦИЯ И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

В процессе своей жизнедеятельности человек нередко обращался к аналогиям из природы. Выявлением и изучением аналогий в живой и неживой природе занимается бионика.

Сам термин «бионика» происходит от английского слова bion, что означает ячейка жизни, или элемент жизни. Прозвучал этот термин впервые в 1960 г. на симпозиуме, организованном военным ведомством США в американском городе Дайтоне.

Центральное место в бионике занимает изучение биологических принципов контроля, регулирование управления и связи. Это обстоятельство сближает ее с кибернетикой. С момента рождения кибернетики (1948 г.) изучение аналогий между «живыми» и «искусственными» машинами получило новое развитие.

Создатель кибернетики Н. Винер так и назвал свою первую книгу: «Кибернетика, или управление и связь в животном и в машине» (1948).

Большинство машин и приспособлений носит печать подражания природе.

Так, например, эхолокация — это повторение способов обнаружения предметов, которыми пользуются летучие мыши. Волнистая обшивка подводных лодок - имитация способности акул и китообразных увеличивать скорость и уменьшать сопротивление воды, используя движение подкожных мышц для погашения турбулентности. А полет на самолетах - машинах тяжелее воздуха - сколько тысячелетий люди изучали полет птиц, пытались создать сначала маховые крылья, а потом и жесткие планирующие аппараты. Еще Леонардо да Винчи изучал полет птиц, чтобы выяснить принцип создания летательных аппаратов тяжелее воздуха. Занимался птицами и Н. Е. Жуковский, разработавший теоретические основы аэродинамики.

Однако общение человека с природой носит не только позитивный характер.

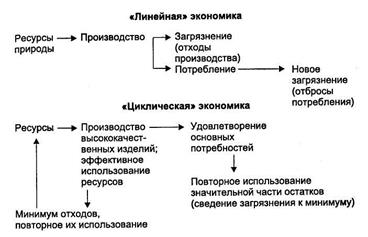

Неконтролируемое и не согласованное с законами биосферы развитие техники (загрязнение воздуха, воды, почвы, шум и вибрация, аварии и несчастные случаи, истощение запасов пресной воды, ископаемого топлива, руд, нерациональное использование почвы, радиоактивное загрязнение и др.) привело к развитию так называемой «линейной» экономики (рис. 6.1).

Согласно учению академика А.П. Виноградова, биосфера организована по принципу безотходного производства -продукты жизнедеятельности одних организмов жизненно необходимы другим. Все утилизируется в великом природном круговороте.

Рис. 6.1. «Линейная» и «циклическая» экономика

Изучение биологических процессов в природе привело к разработке и внедрению безотходных технологий в перерабатывающие.

Поэтому перевод современного производства, современной экономики на циклическую основу является экономически грамотным решением.

Одним из первых примеров создания замкнутой безотходной технологии в бывшем СССР является комбинат по производству минеральных удобрений в Черкассах (Украина).

Внедрение безотходной технологии часто позволяет сделать производство комплексным, т.е. вместо одного целевого продукта получить несколько. Примером такого превращения побочных бросовых продуктов в основные является производство фосфора.

Сточные воды при производстве фосфора очищают вместе со сточными водами при производстве фосфорной кислоты. Они включаются в схему бессточного водоснабжения. Солесодержащие растворы упаривают под вакуумом. Воду используют повторно, и осадок возвращается в производство, где и фосфор, и фосфорная кислота включаются снова в цикл. Такая  технология полностью исключает попадание в водоемы ядовитых фосфорсодержащих веществ, а вместо одного продукта - элементарного фосфора - позволяет производить целый ряд ценных веществ.

технология полностью исключает попадание в водоемы ядовитых фосфорсодержащих веществ, а вместо одного продукта - элементарного фосфора - позволяет производить целый ряд ценных веществ.

В 70-е гг. XX в. выявились предельные количественные и качественные возможности основных биологических систем Земли, которые дают людям пищу и сельскохозяйственное сырье. Они приблизились к пределу естественных возможностей. Поэтому необходим был новый этап развития общества, основанный на новых технологиях.

Развитие биохимии, биофизики, молекулярной биологии и генетики, иммунологии, биоорганической химии, технических наук способствовало образованию нового технологического направления в общественном производстве - биотехнологии.

Понятие «биотехнология» происходит от терминов «биология» и «технология»: частица «био» означает в переводе с греческого жизнь, живое. В результате получается, что биотехнология - это технология живого, технология жизни.

Биотехнологическими объектами могут быть клетки, отдельные их части, клеточные культуры, отдельные микроорганизмы, их колонии, самостоятельные многоклеточные растительные и животные организмы.

Одно из основных направлений биотехнологии - защита окружающей природы и человека. Именно с этой целью выращиваются микроорганизмы для борьбы с метаном в угольных шахтах, для очистки морского побережья и морской поверхности от нефти, для ускорения разложения бытовых и промышленных отходов.

Не следует думать, что биотехнология только что родилась из колбы. Она существует давно. Такие ее отрасли, как хлебопечение и винокурение, уходят своими корнями в доисторическое прошлое человечества.

Примерно такие же дрожжевые грибки, что помогают получать тесто, используют для выработки более питательных кормов из соломы. В наше время границы биотехнологии стремительно расширяются.

Современная биотехнология - многопрофильная область деятельности, основанная на последних достижениях научно-технического прогресса. Они включают микробиологический синтез, генетическую и клеточную инженерию, инженерную энзимологию и другие разделы, способствующие решению в частности и продовольственной проблемы.

Одной из крупнейших задач, которая может быть решена в этой сфере с помощью методов генной инженерии, ученые считают создание растений, способных усваивать азот из атмосферы и позволяющих экономить удобрения.

На основе фундаментальных исследований разработаны методы трансплантации эмбрионов домашних животных, вегетативного размножения растений, использования микроорганизмов для получения биомассы, обработки отходов производства и т. д.

Среди наиболее важных достижений биотехнологии в медицинской промышленности можно назвать переход к изготовлению витамина В12, ряда антибиотиков и вакцин на основе методов ферментации, в частности инсулина.

Генетическая инженерия, представляющая собой искусственное конструирование наследственного материала (дезоксирибонуклеиновой кислоты - ДНК), позволила создать бактерии, выделяющие различные виды интерферона, которые используются в борьбе с вирусными заболеваниями.

На основе ферментативного синтеза разработана технология промышленного производства простагландинов - биологически активных веществ, имеющих большое значение для медицины, животноводства, ветеринарии.

В сельском хозяйстве в широком масштабе ведутся работы по использованию различных методов ускорения процесса размножения животных и растений. В животноводстве задача решается за счет пересадки эмбрионов элитных животных менее породистым экземплярам. Это направление позволяет резко ускорить рост высокопродуктивного поголовья, так как от одной коровы в течение ее жизни можно получить не 10, а 60 - 70 телят.

В практике растениеводства уже используется уникальное свойство растительной клетки - способность дать начало целому растению.

Это позволяет с помощью селекции и гибридизации на клеточном уровне быстро создавать новые высокоурожайные и устойчивые к болезням и вредителям сорта сельскохозяйственных растений.

Экологизация сельскохозяйственных технологий связана, прежде всего, с внедрением ландшафтно-адаптивного, а также альтернативного земледелия.

Теория и практика ландшафтно-адаптивного земледелия зародилась еще в бывшем СССР, благодаря трудам А. Н. Каштанова и Л. И. Егоренкова.

Она включает биологизацию и экологизацию неизбежных интенсификационных процессов в сельском хозяйстве, вовлечение новых факторов повышения продуктивности растений, «встроенность» в естественный ландшафт и биосферу в целом. Основополагающей базой развития этой категории земледелия является понятие агроландшафта, разработанного В.А. Николаевым и Л.И. Егоренковым.

При организации адаптивного земледелия должна быть адаптация не только к природным условиям, но и к производственным факторам, в частности к агротехнике. При этом определяющая роль должна принадлежать не пестицидам, а агротехническим методам (выбор устойчивых сортов сельскохозяйственных культур, оптимизация плодосменов культур по годам, обработка почвы, регулирование сроков посева, его густота, своевременная уборка и т.д.). Эти методы должны дополняться и биологическими - регулирование численности вредных для сельскохозяйственных культур организмов.

Важной составной частью ландшафтно-адаптивного земледелия является почвоохранное земледелие, применяемое в районах развития водной ветровой эрозии почв.

В США и других развитых странах мира (Франция, Дания, Швеция и др.) распространяется альтернативное земледелие. Его специфической особенностью является экологическая безопасность.

Альтернативное земледелие имеет несколько направлений. Однако почти все они опираются на использование в качестве удобрения только органики. Причем важнейшую роль среди удобрений играет даже не навоз, а различные компосты. Все мероприятия направлены на создание плодородия почв, соответствующего природе. Сами же удобрения служат для питания почвенных организмов, а не растений. Основными мерами по защите растений от вредителей и болезней являются: севообороты, биоагенты, растительные инсектициды, микробиопрепараты. Борьба с сорняками предусматривает максимально чистые посевы в начальной фазе роста, предотвращение массового обсеменения сорняков и т. п.

Вопросами организации и распространения альтернативного земледелия занимается международная федерация органического земледелия (ИФОАМ). В западной литературе существует большое число публикаций по проблемам названного земледелия.

Одна из актуальных задач сегодня - создание системы источников финансирования процессов экологизации экономики цивилизации, причем таким образом внешние издержки загрязнения окружающей среды, накопления отходов и истощения ресурсов не переносились бы на иные социальные слои страны и будущие поколения.

Очевидно, что для решения этой проблемы мы можем пока использовать только два источника: природную ренту и финансовые средства, которые накопило современное человечество и которые не связаны с реальным сектором экономики.