5. 2. Экологическая ситуация в России и в сопредельных государствах

В России и в других бывших союзных республиках СССР сложилась неблагоприятная, а в некоторых районах крайне неблагоприятная экологическая обстановка.

Имеются определенные закономерности в возникновении и распределении экологических проблем по природным зонам, что позволяет говорить о зональных проблемах.

В тундре и лесотундре экологические проблемы связаны главным образом с использованием естественных оленьих пастбищ и разработками минерального сырья, главным образом нефти и газа. Нефтяное загрязнение представляет здесь особую опасность из-за низких температур, препятствующих процессам самоочищения воздуха, вод и почв. Загрязнение вод приводит к ухудшению условий воспроизводства богатых рыбных ресурсов, трубопроводы и другие коммуникации нарушают места обитания диких животных, препятствуют их естественным миграциям и ведут к истощению запасов промысловой фауны.

В таежной зоне основными экологическими проблемами являются истощение лесных ресурсов, которое возникает в результате рубок леса, превышающих расчетную лесосеку, и деградация породного состава лесов. В местах хозяйственного развития (в основном это горнодобывающие районы) происходит нарушение мерзлотного режима почвогрунтов, что влечет за собой тяжелые экологические и экономические последствия. Широкое распространение, в особенности в последнее время, получили чрезмерный охотничий промысел и нерациональный сбор дикоросов, истощающие генофонд животных и растений.

Лесостепные и степные ландшафты, давно освоенные человеком, характеризуются экологическими проблемами, связанными с интенсивной распаханностью территории. Это -смыв почв, интенсивное оврагообразование, потеря почвенного плодородия (снижение гумуса до 30-50%), загрязнение среды минеральными удобрениями, пестицидами и животноводческими стоками, а также сильная дигрессия пастбищ в связи с перевыпасом скота на ограниченных площадях или нарушением системы пастбищеоборота. Значительные площади продуктивных земель здесь отчуждаются под технические сооружения - города, транспортные магистрали, гидроэнергетические системы и др. или выбывают из оборота при засолении или слитизации земель на орошаемых массивах.

В полупустынных и пустынных ландшафтах основной проблемой является деградация пастбищ в результате неумеренного и бессистемного выпаса, что ведет к нарушению скудного растительного покрова, развеиванию песков и дальнейшей аридизации территории. На орошаемых массивах широкое распространение получили процессы засоления и эрозии почв.

Всего на территории России и сопредельных государств выделено около 300 ареалов острых экологических ситуаций как с простой, так и сложной структурой экологических проблем, занимающих площадь более 4 млн км2, или 18% всей территории страны, с учетом оленьих и южных аридных пастбищ эта величина возрастает до 20%. Это превосходит площадь особо охраняемых территорий в 15-20 раз. Площадь отдельных ареалов изменяется от 0,6 до 420 тыс. км2. Наибольшее количество ареалов экологического неблагополучия - на Дальнем Востоке, в Западной и Восточной Сибири, на севере Европейской части России, что связано в первую очередь с развитием горнодобывающей промышленности и рубками леса. Однако большинство из них занимает сравнительно небольшие площади. Значительная часть Среднего Поволжья, Северного Прикаспия, Урала, почти вся территория Молдовы, юг Украины, Кузбасс относятся к ареалам наиболее острых экологических ситуаций.

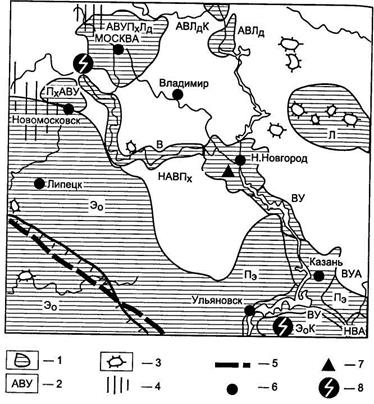

Фрагмент карты наиболее острых экологических ситуаций на территории России представлен на рис 5.1.

Сложные ареалы занимают в основном промышленные центры и зоны интенсивного сельского хозяйства с целым комплексом экологических проблем (от 3 до 5 и более), а простые ареалы связаны главным образом с истощением и утратой природных ресурсов. К последним относятся ареалы сильной эрозии почв (373 тыс. км2), интенсивной дефляции почв (670 тыс. км2), деградации и переруба лесов (524 тыс. км2), нарушенных горными разработками земель (162 тыс. км2), истощения и загрязнения вод суши (406 тыс. км2).

Подсчитано, что 26% населения страны, или 39% его городского населения, проживают в условиях экологического неблагополучия.

В условиях острой экологической ситуации проживает от 10 до 20% городского населения (Европейский Север, Волго-Вятский район, Центральное Черноземье, республики Прибалтики).

На территории бывшего СССР выделяются 39 районов наибольшего экологического неблагополучия (табл. 5.1), среди которых 20 относятся к кризисной и катастрофической экологической ситуации: зона аварии Чернобыльской АЭС, Арал и При-аралье, Кольский полуостров, Днепропетровско-Криворожский промрайон, Донбасс, Молдова, прибрежно-приморские зоны Черного и Азовского морей, Московский регион, Калмыкия, Северный Прикаспий, Среднее Поволжье, промзона Урала, нефтегазодобывающие районы севера Западной Сибири, Норильский промрайон, Кузбасс, Приангарье, Ферганская долина, Усть-Каменогорский промрайон, Балхаш, Байкал и 19 - к критической экологической ситуации.

I - Наиболее острые экологические ситуации: 1 - ареалы наиболее острых экологических ситуаций, 2 - индексы природоохранных проблем (см. сводную легенду в тексте); II - Распространение отдельных экологических проблем; 3 - ареал наибольшего истощения вод суши, 4 - кислые атмосферные осадки (по снежному покрову за 1988 г.); III - Границы территорий с экологически неблагоприятными процессами; 5 - северная граница распространения пыльных бурь; IV - Объекты с опасным уровнем загрязнения среды: 6 - города с наивысшим уровнем загрязнения атмосферы, 7 - крупные животноводческие комплексы, 8 - АЭС; V - Охраняемые природные территории: 9 - заповедники и заказники.

Рис. 5.1. Карта наиболее острых экологических ситуаций СССР, масштаб 1:8 000 000 (фрагмент)

Таблица 5.1. Ареалы современных острых экологических ситуаций на территории России и республик бывшего СССР

| ф | Название ареала | Экологическая ситуация | Основные антропогенные воздействия (цифровой индекс) и экологические проблемы (буквенный индекс) |

| 1 | Кольский | кризисная | 10,8,Н,А,В,Лд,Д,К |

| 2 | Центральный (Московский) | кризисная | 8,9,11,А,В,Пх,У,Лд,0 |

| 3 | Волго-Ахтубинский | кризисная | 10,6,2,Н,В,Вм,Р,Пс,Пх,К |

| 4 | Средневолжский | кризисная | 8,7,9,4,В,Н,А,Пэ,По,Пх,О |

| 5 | Уральский | кризисная | 10,8,9,11,Н,А,В,Пх,Лд,Y,Х |

| 6 | Ceверо-Западносибирский | кризисная | 10,9,2, Н, А, В, Д |

| 7 | Кузбасский | кризисная | 10,8,9,11,4,Н,А,В,Пх,Пэ |

| 8 | Байкальский | кризисная | 8,10,7,3,1, В, Р, Л, О, К |

| 9 | Норильский | кризисная | 10,8,1, А, Н, В, Р, Л, О,К |

| 10 | Калмыцкий | кризисная | 2,6,Д,Пд,Пс |

| 11 | Приангарский | кризисная | 8,7,3,А,Л,В,Лд,Пх |

| 12 | Чернобыльский | катастрофическая | X,Y |

| 13 | Азово-Чевноморский | кризисная | 8,9,4,6,Вм,В,А,О,Р,К |

| 14 | Донецкий | кризисная | 10,8,11,4,Н,Пх,А,В,У |

| 15 | Днепропетровско-Криворожский | кризисная | 8,10,11,4, А, Н, В, Пх, У |

| 16 | Молдавский | кризисная | 4, Пх, Пэ, В |

| 17 | Усть-Каменогорский | кризисная | 10,8,Н,А,В,Пх |

| 18 | Аральский | катастрофическая | 7,6,8, В, Пх |

| 19 | Ферганский | кризисная | 7,6,10,В,Пс,А,Пх |

| 20 | Балхашский | кризисная | 6,8,Пс,В,Пх |

| 21 | Карельский | критическая | 3,8,10, Л, А, В, Н |

| 22 | Северо-Европейский | критическая | 3,8, Л, В, А |

| 23 | Тимано-Печорский | критическая | 10,3,Н,Л,В,А |

| 24 | Воркутинский | критическая | 10,Н,А,В |

| 25 | Полесский | критическая | 5, Пд, У, В |

| 26 | Центрально-Черноземный | критическая | 4,8,10, Пэ, Пх, Н, В, А, У |

| 27 | Северо-Кавказский | критическая | 4,6,10,8,Пэ,Н,В,Пх,А,У |

| 28 | Апшеронский | критическая | 10,8, Пх, Н, В, А |

| 29 | Мангышлакский | критическая | 10, Н, Пх, А, В |

| 30 | Уральский | критическая | 10,8,11,9, Н, А, В, Пх, У |

| 31 | Канско-Ачинский | критическая | 10,11, А, В, Пх, У |

| 32 | Минусинский | критическая | 4,7,10,8,6 Пэ, В, А, Н, У |

| 33 | Забайкальский | критическая | 10,4,2,Н,Пэ,Д,В |

| 34 | Центрально-Якутский | критическая | 10,8, Н, М |

| 35 | Магаданский | критическая | 10, Н, М |

| 36 | Байкало-Амурский | критическая | 9,10, М, А, В |

| 37 | Северо-Казахстанский | критическая | 10,4,2, Пэ, Н, Д |

| 38 | Капаганпинский | критическая | 10,8,9,11,4,Н,А,В,Пх,Пэ |

| 39 | Каракумский | критическая | 7,6,Пс,В |

Примечание. Основные антропогенные воздействия: 1 - охотничье-промысловое хозяйство; 2 - выпас скота; 3 - рубка леса; 4 - богарное земледелие; 5 - осушение; 6 - орошение; 7 - гидротехническое строительство; 8 - урбанизация, обрабатывающая промышленность; 9 - транспорт; 10 - поиски и добыча полезных ископаемых; 11 - тепловая энергетика. Главные экологические проблемы: А - загрязнение атмосферы; В - истощение и загрязнение вод суши, нарушение водного режима; Вм - загрязнение морей; Пэ -эрозия почв; Пд - деградация почв, Пс - засоление почв; Пх - загрязнение почв (химическое); Л - обезлесивание (переруб) лесов; Лд - деградация леса под влиянием техногенных воздействий; Д - деградация естественных кормовых угодий; Р - истощение рыбных ресурсов; М - нарушение мерзлотного режима почвогрунтов; Н - комплексное нарушение земель; У - отчуждение или потеря рекреационных ресурсов; К - нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

Большинство выделенных экологически неблагополучных районов характеризуются сложным комплексом экологических проблем, связанных главным образом с загрязняющим влиянием промышленных центров и высокой плотностью населения. Они испытывают дефицит водных ресурсов и имеют весьма напряженный земельно-хозяйственный баланс (высокая землеемкость предприятий, отчуждение продуктивных земель, слабоконтролируемый рост садово-дачных участков и т. п.).

В промышленной зоне Урала, Кузбасса и Усть-Каменогорске высокая концентрация промышленного производства, значительная роль горнодобывающей и тяжелой промышленности, интенсивное сельское хозяйство, низкий экологический уровень технологий, сосредоточение основного населения в городах привели к обострению экологической обстановки, выразившейся в загрязнении среды, комплексном нарушении земель, деградации биоты, разрушении локальных геосистем. Острые экологические проблемы сопровождаются здесь ухудшением здоровья населения.

В промышленной зоне Кольского полуострова высокая концентрация производства (горные разработки, цветная металлургия, машиностроение, энергетика) в условиях суровости климата и слабой устойчивости ландшафтов привела к деградации и разрушению природных комплексов и резкому ухудшению качества среды. Аналогичная картина наблюдается и в Норильском промцентре. Действующий здесь горнометаллургический комбинат выбросил в атмосферу в 1991 г. только диоксида серы 2,4 млн т, что составило 26% выбросов этого газа по стране. Острота ситуации здесь усугубляется также нарушением многолетней мерзлоты и разрушением защитной полосы притундровых лесов.

Высокая концентрация населения в Московской городской агломерации в сочетании с длительным интенсивным промышленным и сельскохозяйственным развитием привела к возникновению экологических проблем, затрагивающих условия жизни людей (загрязнение среды) и состояние природно-ресурсного потенциала (рубка и гибель лесов, истощение вод, застройка площадей на ценных сельскохозяйственных землях, обеднение флоры и фауны). По уровню загрязнения Московский регион стоит в одном ряду с Уралом и Кузбассом.

Экологическая ситуация в Среднем Поволжье определяется прежде всего высокой концентрацией нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с очень низким технологическим уровнем и высокой степенью аварийности оборудования. Волга и Кама, водный режим которых трансформирован каскадом водохранилищ, активно используются и загрязняются целым рядом крупных промышленных узлов от Нижнего Новгорода до Самары.

Острая экологическая и санитарно-гигиеническая обстановка возникла в Северном Прикаспии в связи с разведкой и добычей минерального сырья, мелиоративным освоением земель, строительством и эксплуатацией Астраханского газо-конденсатного комплекса и повышением уровня Каспийского моря. Наибольшую угрозу представляют проблемы загрязнения вод и воздуха, ухудшения условий обитания водных организмов, в том числе осетровых рыб, изменение природного режима Волго-Ахтубинской поймы.

Уникальные природно-рекреационные территории, располагающиеся вдоль побережья Черного и Азовского морей, в течение длительного времени привлекающие огромную массу рекреантов, в настоящее время являются зоной с крайне неблагополучной экологической ситуацией, создававшейся в результате бытового, промышленного и сельскохозяйственного загрязнения морского побережья, резкого уменьшения водо-обеспеченности, усиливающегося загрязнения атмосферы автомобильным и водным транспортом. Дальнейшая деградация экосистем Черного и Азовского морей может иметь тяжелые межгосударственные и социальные последствия.

Основной причиной возникновения острой экологической ситуации в Калмыкии является перевыпас скота, заключающийся не только в большом количестве выпасаемого поголовья, но и в изменении системы использования пастбищ, которые стали круглогодичными. В условиях прогрессирующей деградации природных кормовых угодий, активизации ветровой и водной эрозии началась аридизация территорий, что привело к образованию антропогенной пустыни в Европе.

В связи с ростом водозабора, увеличением безвозвратного расхода воды, гидротехническим строительством, а также сбросом в реки и водоемы загрязненных сточных вод, поступлением в водные источники удобрений и ядохимикатов с сельскохозяйственных полей и загрязненного стока с урбанизированных площадей значительно ухудшилось состояние Волги, Днепра, Камы, Оки, Оби, Иртыша, Томи, Енисея, Амура и других рек страны. Возможности самоочищения и самовосстановления этих рек в значительной степени подорваны. Низкий технологический уровень повышает риск аварий с тяжелыми экологическими последствиями на многих предприятиях.

На Байкале вследствие сброса загрязненных промстоков и поступления загрязненных речных вод происходит существенное изменение качества озерной воды, что грозит утратой генофонда и потерей уникальных свойств экосистемы Байкала.

Неблагоприятная обстановка создалась на значительной части территории так называемой Нечерноземной зоны России. Здесь выделяются около 25 наиболее крупных ареалов острых экологических ситуаций. Они с учетом деградированных оленьих пастбищ занимают площадь около 700 тыс. км2. В условиях крайне неблагоприятных экологических условий здесь проживает более 20 млн человек (города с населением более 100 тыс. человек). Среди важнейших причин, усугубляющих экологические проблемы этого региона, являются рубки леса. Такие области, как Архангельская, Пермская, Кировская, Вологодская, а также Республики Коми и Карелия занимают ведущее место в стране по заготовкам леса. Наибольшей интенсивности лесоразработки достигли вдоль железных дорог: Вологда - Архангельск, Кемь - Петрозаводск, Коноша - Ухта - и рек: Северная Двина, Кама, Вычегда, Онега, Вятка. Хвойные леса в последние десятилетия сменились лиственными. В отдельных местах леса уничтожены полностью (так называемое «тотальное» сведение леса, хорошо фиксируемое на космофотоснимках). Изменился и режим рек, усилились весенние половодья, и сократился меженный сток, произошли нарушения в системе влагооборота леса. Существенный урон наносят пожары, которые охватывают десятки тысяч гектаров лесной площади. Не решена проблема потерь древесины при ее заготовке и транспортировке, а это, в свою очередь, приводит к ухудшению экологической обстановки. В некоторых реках вода отравлена гниющими остатками сплавного леса - топляком.

Переработка древесины в Сыктывкаре, Карелии, Котласе, Пермской области вызвала сильное загрязнение и острую экологическую ситуацию на реках Сухоне, Вычегде, Северной Двине. Дно рек здесь покрыто затонувшей древесиной, а в районе целлюлозно-бумажных предприятий - целлюлозой.

В Нечерноземье в результате длительного применения минеральных удобрений растет кислотность наиболее распространенных дерново-подзолистых почв и содержание алюминия, вредного для растений. Миллиардные вложения в мелиорацию земель без учета природных, социально-экономических, историко-этнических особенностей не дали ощутимых результатов, а в ряде мест (например, в Мещере) они привели к нарушению водного режима почв, быстрой минерализации (сработка) торфа, уменьшению плодородия почв. Понижение грунтовых вод в результате мелиорации отрицательно сказалось на состоянии лесов, прилегающих к осушенным территориям.

Острая экологическая ситуация возникла в районах крупнейших городских агломераций - Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга. Из экологических проблем здесь на первое место выходит загрязнение воздуха, воды и почвы, а также нарушение водного режима территории. Ухудшаются экологические условия во многих средних и мелких городах, что связано, как правило, с отсутствием эффективных очистных сооружений, например в Новгороде (производство азотных удобрений), Череповце (черная металлургия), Киришах (энергетика, нефтехимия), Нижнем Тагиле (черная металлургия).

Разработка нефти, газа, угля и их переработка в районе Тимано-Печорского ТПК привела не только к загрязнению воздуха, почв, вод, но и к разрушению отдельных природных ландшафтов. В Ухтинско-Сосногорском промузле экологические проблемы имеют тенденцию к резкому обострению.

Продолжают загрязняться Ладожское (в том числе радиоактивными веществами в результате ядерных экспериментов), Онежское, Белое, Кубенское озера, Рыбинское водохранилище. В последнем концентрация нефтепродуктов в отдельных местах превышает предельно допустимые величины в десять раз и более. Загрязнению озер и водохранилищ способствуют деятельность животноводческих комплексов и птицефабрик, которые плохо оснащены очистными сооружениями.

5.3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

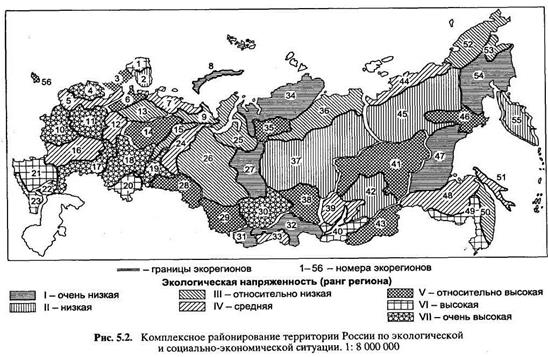

В результате проведенных в Институте географии РАН работ по комплексному геоэкологическому районированию в 2000 г. была составлена обзорная карта «Комплексное районирование территории России по экологической и социально-экономической ситуации» масштаба 1:8 000 000 (рис. 5.2).

Исходным при разработке и составлении этой карты является понятие экорегиона как сложной геоэкосоциосистемы, представленной территориальным сочетанием, охватывающим подсистемы разной степени сложности (природные, природно-антропогенные, административные), характеризующиеся определенным уровнем экологической напряженности.

В России выделено 56 экологических районов, каждый из которых характеризуется степенью экологической напряженности и рядом социально-экономических показателей.

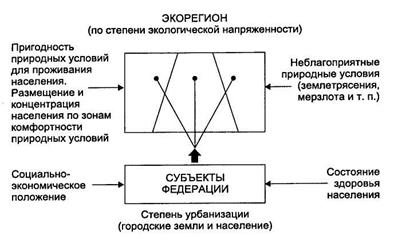

Экорегион как самостоятельное образование можно представить в виде двух отдельных взаимосвязанных блоков (рис. 5.3): собственно экорегион и субъекты Федерации, входящие в этот регион (полностью или частично). Введение блокового принципа исследования позволяет соотнести природные, природно-хозяйственные и административные границы и охарактеризовать экорегион с разных сторон.

Экологические регионы России (номер и название ранга)

1. Западно-Кольский (VI)

2. Восточно-Кольский (II)

3. Карельский (V)

4. Приладожский (VI)

5. Онега-Валдайский (IV)

6. Северо-Двинский (V)

7. Мезенско-Печерский (IV)

8. Новоземельский (I)

9. Полярно-Уральский (III)

10. Среднерусский (VII)

11. Центрально-Европейский (VII)

12. Унженский (IV)

13. Пинежский (III)

14. Вычегодский (V)

15. Северо-Уральский (III)

16. Окско-Донской (IV)

17. Приволжский (VII)

18. Приуральский (VII)

19. Центрально-Уральский (VII)

20. Южно-Уральский (VI)

21. Южно-Русский (VI)

22. Прикаспийский (VII)

23. Северо-Кавказский (VI)

24. Зауральский (IV)

25. Ямало-Тазовский (III)

26. Западно-Сибирский (III)

27. Приенисейский (I)

28. Прииртышский (V)

29. Предалтайский (V)

30. Предсаянский (VII)

31. Горноалтайский (I)

32. Горносаянский (I)

33. Тувинский (IV)

34. Таймырский (I)

35. Норильский (V)

36. Северо-Сибирский (III)

37. Среднесибирский (II)

38. Ангарский (V)

39. Северо-Байкальский (IV)

40. Южно-Байкальский (VI)

41. Центральноякутский (V)

42. Витимский (II)

43. Забайкальский (V)

44. Яно-Индигирский (IV)

45. Верхояно-Калымский (II)

46. Магаданский (V)

47. Джугджурский (I)

48. Приамурский (VI)

49. Амуро-Уссурийский (VI)

50. Сихотэ-Алинский (III)

51. Сахалинский (IV)

52. Чукотский (III)

53. Анадырский (III)

54. Колымо-Корякский (I)

55. Курило-Камчатский (II)

56. Калининградский (V)

Рис. 5.3. Блоковая система комплексного районирования территории России по экологической и социально-экономической ситуации

Характеристика экорегиона включает следующие отличительные качества: блок «экорегион» - степень экологической напряженности, неблагоприятные природные условия (землетрясения, мерзлота и т. п.), пригодность природных условий для проживания населения, размещение и концентрация населения по зонам комфортности природных условий; блок «субъекты Федерации» - социально-экономическое положение, состояние здоровья населения, степень урбанизации.

Кроме того, в каждом экорегионе выделены объекты повышенной экологической опасности, объекты высокого радиационного риска, особо охраняемые природные территории, что значительно расширяет представление об экологической и социально-экономической ситуации региона.

В зависимости от степени хозяйственной освоенности территории и остроты сформировавшихся экологических ситуаций изменялся основной фактор (факторы), по которому проводились границы экорегионов. Так, европейской части России, особенно в ее центральных и южных областях,

где природные рубежи оказались размытыми в силу длительного и интенсивного хозяйственного воздействия, границы экорегионов проводились, главным образом, по контурам ареалов экологических ситуаций.

где природные рубежи оказались размытыми в силу длительного и интенсивного хозяйственного воздействия, границы экорегионов проводились, главным образом, по контурам ареалов экологических ситуаций.

Таблица 5.2. Социально-экономические критерии и показатели по субъектам РФ

| Критерии и их индексы | Ранжированные значения показателей в баллах (от низшего к высшему) | ||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

| Гз - доля городских земель в общей площади субъекта РФ, %* | Гз1 <0,1 | Гз2 до 1,0 | Гз3 1,0-3,0 | Гз4 >3,0 | Гз5 >5,0 |

| Ур - уровень урбанизации, % городского населения в субъекте РФ, %** | Ур1 К 50 | Ур2 50-63 | Ур3 63-73 | Ур4 73-83 | Ур5 >83 |

| ВВП - объем валового внутреннего продукта, млн руб. на 1 человека в год (1996) | ВВП1 до 6,0 | ВВП2 6,6-8,1 | ВВП3 8,5-11,8 | ВВП4 12,1-16,5 | BBП5 >18,4 |

| Ср - доля сырьевых отраслей в общем объеме промышленного производства субъекта РФ, *** | Ср1 4,4-34.5 | Ср2 35,3-49,4 | Ср3 50,3-66,0 | Ср4 69,7-84,5 | Ср5 86,3-98,5 |

| Дх - собственные доходы субъектов РФ, в % к среднему уровню таких доходов по стране**** | Дх1 7,1-73.5 | Дх2 75,3-127,3 | Дх3 130-188,7 | Дх4 191-327,8 | Дх5 362-1977,3 |

| Рх - собственные расходы субъектов РФ, в % к среднему уровню таких расходов в целом по стране***** | Рх1 37,8-49,6 | Рх2 50,1-59,6 | Рх3 60,8-78,7 | Рх4 80,4-151,6 | Рх5 165-575,2 |

| Дд - средние денежные доходы населения, по отношению (в число раз) к среднему уровню по стране ****** | Дд1 0,25-0,59 | Дд2 0,61-0,80 | Дд3 0,92-1,12 | Дд41,17-1,74 | Дд5 2,42-3,98 |

| Зд - уровень популяционного здоровья, по коэффициенту суммарной оценки здоровья населения КСОЗН******* | Зд1 очень низкий 63,5-62,5 | Зд2 низкий 41,5-35,5 | Зд3 пониженный 21,0-12,5 | Зд4 удовлетворительный 8,0-4,0 | Зд5 хороший |

Примечание:

* - приведено по расчетам Института геоэкологии РАН;

** - приведено по данным Г. В. Татевосова с учетом мировой шкалы;

*** - в состав сырьевых отраслей промышленности включены: энергетика, топливная, черная металлургия, химическая и нефтехимическая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, промышленность стройматериалов, рыбная;

**** - в 1996 г. средний уровень собственных доходов субъектов РФ составлял 778,3 тыс. руб./чел./год;

***** - в 1996 г. средний уровень собственных расходов субъектов РФ составлял 2818,9 тыс. руб./чел./год;

****** - приведено по данным Б. Б. Прохорова; коэффициент суммарной оценки здоровья населения (КСОЗН) определяется по 5 показателям: младенческая смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин, то же - женщин, стандартизированный коэффициент смертности мужчин, то же - женщин, более высокий общий показатель соответствует худше- му состоянию здоровья популяции;

******* - в сравнении с мировыми данными этот уровень здоровья в РФ нигде не достигнут.

При проведении границ регионов, в наименьшей степени затронутых хозяйственной деятельностью, учитывались в первую очередь природные рубежи.

В блоке экорегиона «субъекты Федерации» выделенные критерии подобраны так, чтобы они прямо или косвенно отражали экологическое состояние территории. Эти критерии сведены в легенде в специальную таблицу (табл. 5.2), а на карте в пределах границ субъектов РФ показаны в виде комплекса ранжированных индексов.

В каждом субъекте РФ определены доля городских земель и уровень урбанизации. Социально-экономическое положение характеризуется душевым объемом валового внутреннего продукта (ВВП) и долей сырьевых отраслей в общем объеме промышленного производства, что дает представление об общем уровне обеспеченности населения и о роли используемых при этом естественных ресурсов территории. Приведенные критерии доходов - расходов субъектов Федерации и средних денежных доходов на душу населения дают возможность сопоставить уровень жизни населения с существующей экологической ситуацией на определенной территории.

Особое положение занимает критерий, характеризующий уровень популяционного здоровья населения. Для его определения был использован коэффициент суммарной оценки здоровья населения (КСОЗН), опирающийся на мировые стандарты качества здоровья, широко применяемые в странах Запада. При сравнении этих стандартов с показателями здоровья населения России было определено, что в пределах нашей страны территорий с высоким качеством здоровья населения (5 баллов) не существует.

Определение, конкретных показателей уровня здоровья населения в субъектах РФ было проведено на основе схемы антропоэкологического районирования России.

Предложенное комплексное районирование создает основу для определения на федеральном уровне четких стратегических и тактических ориентиров по выводу отдельных регионов из создавшейся острой экологической ситуации, а также формирования устойчивой системы природопользования, которая, обеспечивая потребности регионов и страны в целом, одновременно поддерживала бы средо- и ресурсоформирующие функции природных ландшафтов.

5.4. ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Прогнозирование в области взаимоотношений человека и среды его обитания имеет исключительную важность. При этом основным познавательным приемом является моделирование природных геосистем всех уровней их организации.

Прогнозирование обычно включает три типа блоков, объединенных целевым назначением: социально-экономический (прогноз антропогенных воздействий и нагрузки), геосистемный (прогноз изменения природной среды - ландшафтов) и экологических проблем и ситуаций (прогноз влияния изменения свойств ландшафтов на условия проживания людей и состояние их здоровья, природно-ресурсный потенциал, генофонд и т.д.). Разработка прогноза каждого из названных блоков является самостоятельной задачей. При системном же подходе они имеют общую цель - суждение о состоянии экологической ситуации в будущем (ее пространственных и временных масштабах и степени остроты).

Прогноз возможных состояний ландшафтов основывается на структурно-динамической конценции геосистемы, наиболее полно разработанной В.Б. Сочавой и его последователями. Сущность этой концепции заключается в переходе структуры природных систем из одной в другую в пределах инварианта (возможных допустимых изменений) за счет внутреннего саморазвития и под влиянием природных и антропогенных факторов. Изменение структуры и соответственно свойств геосистемы можно оценить по целому ряду признаков, одним из которых, например, может быть структура растительного покрова или динамический ряд почв, другими - привнесение чужеродных веществ и изменение состава воздуха, вод, почв, нарушение рельефа водного и термического режимов.

Антропогенно измененные системы имеют те же динамические тенденции, что и ненарушенные структуры, заключающиеся в закономерной смене состояний во времени. Смену антропогенных изменений геосистемы можно рассматривать как трансформацию структуры, зависящую от степени антропогенной нагрузки.

В современных географических исследованиях решение проблемы прогнозирования техногенного воздействия на геосистемы неразрывно связано с отображением прогнозируемой ситуации на картах, представляющих собой структурно-динамические модели. Они предназначены для отражения порядка смены одного состояния другим при нарушении или восстановлении исходной структуры. Такие карты прогноза составлялись в свое время сотрудниками института географии Сибири и ДВ (Н. Давыдова и В. Волкова, 1990)[18] в связи с проектированием и строительством Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса (КАТЭК). Задачи прогнозирования решались с помощью структурно-динамической модели «Доза-эффект», выполненной на основе результатов детальных исследований трансформированных ландшафтов в зоне воздействия ТЭС-аналога (Назаровской ГРЭС). Для построения модели использовались также экспериментальные данные вегетационных и полевых опытов, в том числе результаты изучения миграции химических элементов и самоочищающей способности почв.

Прогноз социально-экономических последствий изменения среды учитывает в первую очередь состояние здоровья населения (младенческую смертность, врожденные аномалии развития новорожденных, смертность по возрастным группам мужчин и женщин, заболеваемость детей и взрослых, распространение онкологических заболеваний), снижение эффективности хозяйства, экономический ущерб, затраты на предотвращение или ликвидацию неблагоприятных экологических изменений, потерю или истощение природных ресурсов и генофонда, экологически обусловленное социальное напряжение, долю безработных в результате закрытия предприятий по экологическим причинам, миграцию населения в связи с экологической обстановкой и т.д.

Прогнозирование экологической ситуации в целом основывается на анализе и синтезе прогнозов всех трех вышеназванных блоков. Методы прогнозирования при этом могут сводиться к трем известным группам: экстраполяции, моделированию и экспертизе. Каждая из них имеет свои существенные ограничения.

Так как объекты прогнозирования представляют значительную сложность структуры, высокую неопределенность динамики развития и функционирования, большое число неоднозначных взаимосвязей между отдельными компонентами и элементами, имеющими различную качественную природу, то эти обстоятельства заставляют предпочесть при комплексиро-вании прогностических модулей экспертные методы.

Методы экспертной оценки разделяются на индивидуальные и коллективные. Наибольшее значение имеют первые методы, и среди них аналитические экспертные оценки, основанные на получении экспертных оценок путем логического анализа прогнозной модели, в данном случае экологической ситуации.

Аналитические экспертные оценки предполагают проведение комплексных исследований в различных регионах и районах, анализ объекта прогнозирования, состояния, тенденций и путей его развития. При этом используется вся имеющаяся информация об объекте прогноза.

Цель анализа объекта прогнозирования - разработка прогностической модели, позволяющей судить об объекте в будущем. Большое внимание при этом уделяется его описанию, которое содержит сведения о наиболее важных характеристиках, оценке связей и влияния отдельных характеристик и их групп на тенденции развития. Анализ включает использование различных географических методов: сравнительного географического, историко-генетического, аналогии и т.д.

После анализа объекта прогнозирования наступает синтез прогнозной модели, который осуществляется объектным или функциональным путем. Первый путь нацелен на на выделение подсистем (блоков), которые рассматриваются как совокупность свойств и взаимосвязей соответствующего объекта, второй - основан на функциональном признаке, на выделении главных функций (например, особенностей функционирования и динамики ландшафта, его продуктивности). При анализе и прогнозировании экологической ситуации, как правило, имеет место смешанный объектно-функциональный подход. Метод аналитических экспертных оценок позволяет соединить в единое целое все последовательно проводимые прогнозные процедуры, т.е. провести синтез прогнозной модели.

С целью разработки мероприятий по обеспечению экологической безопасности страны в 2001 г. в Институте географии РАН и Институте геоэкологии РАН был разработан геоэкологический прогноз до 2010 г., включающий два сценария:

I - существующая хозяйственная практика, антропогенная нагрузка и природоохранная политика останутся неизменными;

II - экономика будет развиваться при условии расширения использования ресурсо- и энергосберегающих, экологических чистых технологий (табл. 5.3).

В качестве объектов прогнозирования были выбраны 12 зон с наиболее неблагоприятной существующей экологической ситуацией.

Таблица 5.3. Геоэкологический прогноз до 2010 г.

|

| Сценарий развития территорий до 2010 г. | |||

| I - при сохранении сложившейся хозяйственной практики | II - при развитии экономики на базе ресурсо- и энергосберегающих технологий | |||

| Экологическая ситуация | ||||

| степень остроты | площадь проявления | степень остроты | площадь проявления | |

| Кольско-Карельская | + | + | =/- | = |

| Печорско-Воркутинская | + | + | = | = |

| Поволжская | + | + | =/- | =/- |

| Центральная | + | + | =/- | =/- |

| Центрально-Черноземная | + | + | - | - |

| Азово-Придонская | + | = | =/- | =/- |

| Прикаспийская | + | + | = | = |

| Уральская | + | = | = | = |

| Северо-Западно-Сибирская | + | + | = | = |

| Норильская | + | + | =/- | =/- |

| Кузбасская | + | + | = | - |

| Приангарская | + | + | = | =/- |

Примечание: + увеличивается; = стабилизируется; - уменьшается.

Анализируя характер и размещение экологических районов в пределах всей страны, нетрудно видеть, что территории с наиболее сложной и острой экологической обстановкой приурочены к западным и южным частям России. Это регионы, где сосредоточено основное население, где располагаются главные земледельческие районы, а также наибольшее количество транспортных магистралей и городов. Такая высокая концентрация антропогенной нагрузки закономерно приводит к сильнейшим нарушениям природной среды и обусловливает возникновение наиболее острых экологических проблем и ситуаций. 2

Назовите наиболее важные экологические проблемы в полярных регионах.

Какой биоценоз является основой всех пищевых цепей в морях и океанах?

Назовите главные причины неблагополучного экологического состояния России.

Какие отличительные качества включает характеристика экорегиона?

Что учитывалось при разработке прогнозных сценариев развития экологических ситуаций на территории России?

Зоны наиболее сложных экологических ситуаций

Зоны наиболее сложных экологических ситуаций