4. 5. Экологическое картографирование

В условиях все увеличивающихся информационных потоков о состоянии окружающей среды, значительного усложнения теоретических и методологических проблем, требующих пространственного решения, возрастает роль экологического картографирования. Высокая информационная емкость (степень «уплотнения» информации) картографических материалов, достигаемая за счет совершенствования картографической знаковой системы, наглядность и доступность карт для непосредственного восприятия, пространственного анализа и обобщения делают картографический метод незаменимым в научных и прикладных исследованиях.

Экологическое картографирование является одним из направлений экодиагностики, позволяющим получить объективную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды определенной территории, пространственной дифференциации экологических проблем и их сочетаний.

4.5.1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Анализу современного состояния экологического картографирования в России посвящена разработка Института географии РАН в содружестве со специалистами многочисленных учреждений и организаций страны (Н. Н. Комедчиков, А. А. Лютый). Предложена классификация карт по иерархическому уровню: глобальный и субглобальный, континентальный и крупнорегиональный, национальный, региональный, локальный и детальный. Выделяются по познавательному признаку: инвентаризационные, оценочные, прогнозные, рекомендательные карты; по функциональному направлению: научно-справочные, справочные, учебные, пропагандистские и т. п.

Таблица 4.5. Определение степени остроты экологических проблем и ситуаций

| Острота экологической ситуации | Группа проблем, определяемых по показателям, опасным для здоровья человека (А, В, С…) | Группа проблем, определяемых по показателям истощения и утраты естественных ресурсов (Н, К, М...) | Группа проблем, определяемых по показателям нарушения генетической целостности ландшафта | |||

| степень проявления проблемы | проблемы (А, В, С) и степень проявления (индексы 1,2,3) | степень проявления проблемы | проблемы (Н, К, М) и степень проявления (индексы 1, 2, 3) | степень проявления проблемы | проблемы (X, У, Z) и степень проявления (индексы 1,2,3) | |

| Наиболее острая: | ||||||

| катастрофическая, | сильная | А3, В3, С3... | ||||

| кризисная | сильная | А2, В2, С2... | сильная | Н3, К3, М3... | ||

| Острая: критическая | слабая | А1, В', С... | средняя | Н2, К2, М2... | сильная | X3, Y3, Z3... |

| Умеренно острая: | ||||||

| напряженная, | слабая | Н',К',М'... | средняя | X2, Y2, Z2... | ||

| конфликтная | слабая | X', Y',Z'... , | ||||

По количеству активно ведущихся разработок все семь тематических групп карт были объединены в три блока: 1) самые малочисленные, или непопулярные; 2) популярные, или повышенного интереса; 3) преобладающие.

В современном экологическом картографировании можно выделить три крупных блока:

- биоэкологическое картографирование;

- геоэкологическое картографирование;

- антропоэкологическое картографирование.

В последнее время в экологическом картографировании появился еще один блок, так называемое комплексное экологическое картографирование, синтезирующее результаты всех предыдущих блоков, разумеется с антропоцентрических позиций (картографирование экологических проблем и ситуаций).

Начало комплексному экологическому картографированию в России было положено в 1989 г. Столь точно обозначенная дата - время создания авторского оригинала одной из первых комплексных экологических карт - «Карты наиболее острых экологических ситуаций СССР» масштаба 1:8 000 000. Эта карта опубликована в научных и популярных изданиях как в нашей стране, так и за рубежом, была использована в практической работе многих государственных организаций, вошла в национальные доклады по состоянию окружающей среды СССР и России.

Как первый опыт экологического картографирования страны карта привлекла внимание специалистов и широкой общественности, явилась наглядным пособием в системе экологического образования, послужила основой для дальнейших, более детальных региональных оценок. В последующие годы данная карта неоднократно совершенствовалась и уточнялась. В 1996 г. она была издана[16], а в 1999 г. переиздана под новым названием[17].

К числу первых разработок по комплексному экологическому картографированию можно также отнести работы, выполненные в Харьковском университете под руководством И.Ю. Левицкого, и в МГУ (А.В. Дончева, О.А. Евтеев, Л.Ф. Январева и др.).

Как мы уже отметили выше, комплексная оценка состояния среды осуществляется с помощью карт экологических ситуаций. Объектом картографирования при этом являются экологические проблемы, возникшие в результате изменения окружающей среды под воздействием антропогенных факторов, и их пространственно-временные сочетания - ситуации.

Основным содержанием комплексной экологической карты, по существу, является оценка современной ландшафтной структуры и свойств ландшафтов, имеющих важное значение для жизни человека. Эти свойства, или факторы определяются как экологически значимые и зависят от особенностей самих ландшафтов. Созданный таким образом тип карт наиболее полно характеризует изменение природных условий и систем жизнеобеспечения (геосистем) в пространственно-временном выражении.

Подобное мнение разделяется в последнее время многими исследователями. Вместе с тем в экологическом картографировании наметились по крайней мере четыре направления.

В первом направлении экологического картографирования показывается разделение территории на ландшафты, оценивается степень благоприятности условий жизни населения и нарушенности ландшафтов. Отдельно на карте отмечаются очаги и центры загрязнения среды, их объемы и характер вредных выбросов. Такой принцип положен в основу эколого-географической карты Российской Федерации масштаба 1:4 000 000, созданной в 1991 г. группой разработчиков МГУ) Санкт-Петербургского университета (СПбУ) и Института географии СО РАН, а также ряда карт отдельных регионов, созданных в лаборатории ландшафтоведения и тематического картографирования Научно-исследовательского института географии СПбУ.

Основным объектом исследования является природный территориальный комплекс (ПТК), ранг и размерность которого определяется масштабом исследования. Такое направление экологического картографирования можно назвать «ландшафтно-экологическим», и его последовательно развивает А.Г.Исаченко. Существующие ландшафтные карты позволяют использовать данный подход при оценке экологической обстановки различных регионов. Однако там, где природные ландшафты значительно изменились под влиянием человеческой деятельности и превратились в природно-антропогенные геосистемы, при экологическом картографировании возникают большие трудности. Кроме того, информация о состоянии среды накапливается в рамках административных единиц, границы которых не совпадают с границами ПТК.

Ландшафтно-экологическое картографирование перспективно при оценке экологической ситуации регионов нового освоения для разработки планов экологически безопасного развития территории (например, север Западной Сибири). Для таких регионов выбор в качестве объекта картографирования естественных ландшафтов представляется наиболее оправданным.

Во втором направлении объектом экологической оценки и картографирования являются административные территориальные единицы (или их сочетание). Данное направление, условно названное «административно-экологическим», широко применяется при оценке пространственных различий экологической обстановки на федеральном и региональном уровнях. Достоинство данного подхода состоит в том, что он опирается на достаточно большую государственную экологическую информацию и статистические данные. Недостатки данного подхода выявляются при простом сопоставлении размеров территориальных операционных единиц (объектов картографирования) одного ранга. Например, на федеральном уровне Красноярский край (2401,6 тыс. км2) и Республика Тыва (170,5 тыс. км2) формально являются объектами картографирования одного ранга. Другой существенный недостаток данного подхода состоит в том, что значительные внутренние неоднородности объекта картографирования, связанные с дифференциацией природных условий и антропогенных воздействий, практически не учитываются при анализе экологического состояния административной территории на основе государственной статистики, что приводит к искаженной и необъективной картине, особенно при использовании различных удельных показателей (т/км2 или м3/чел.).

Для третьего направления экологического картографирования характерны почти полный отказ от составления интегральных комплексных карт и показ максимально полной информация о территории (природно-ландшафтная дифференциация, антропогенная нагрузка, негативные изменения среды обитания и т.п.) на одной итоговой карте. При таком подходе не приходится говорить об основном объекте картографирования, так как на одной карте одновременно показываются и объекты топографической основы, и природно-ландшафтные районы, и ареалы загрязнения территории. Данное направление можно назвать «информационно-экологическим» картографированием. Такой подход, особенно при традиционном «бумажном» методе составления карт, не имеет особых перспектив развития. Как правило, невозможно всю первичную экологическую информацию отобразить в полном объеме на одной карте. Несколько карт (или экологический атлас) только частично решают проблему, так как позволяют получить объективную информацию об экологической ситуации на территории в целом. Единственная перспектива «информационно-экологического» картографирования - использование ГИС-технологий, позволяющих хранить и анализировать большие объемы разнообразной пространственно-временной информации и составлять по заданному алгоритму комплексные карты.

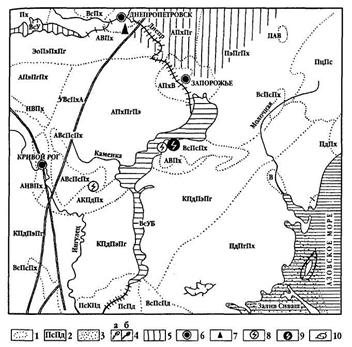

Четвертое направление связано с разработкой ряда карт экологических ситуаций бывшего СССР, России и ее отдельных регионов, стран СНГ и мира за 1989 - 2002 гг. В основе этих карт лежит разделение территории на природные и при-родно-антропогенные ареалы (геосистемы), которые оцениваются по характеру и степени изменений экологически значимых свойств ландшафтов, важных для человека и его хозяйственной деятельности. Эти изменения, приводящие к экологическим проблемам, могут быть разной степени остроты (благоприятности или неблагоприятности), т. е. вызывать определенную экологическую ситуацию. На рис. 4.1 показан пример такой карты. Таким образом, конкретным содержанием экологической карты является показ ареалов экологических ситуаций (своеобразного эколого-проблемного пространства) разной степени остроты с набором экологических проблем разной значимости или одной проблемы, но наиболее значимой. Это является очень важным условием, так как при хозяйственном воздействии на природу возникает, как правило, целый ряд негативных экологических изменений компонентов природы (загрязнение, деградация, нарушение и т.д.), которые взаимодействуют между собой, образуя экологическую ситуацию.

Близкой к этому подходу можно назвать, в частности, карту экологических проблем природопользования стран Восточно-европейского региона масштаба 1:3 000 000. Объектом картографирования здесь явились проблемы, возникшие в результате природопользования. Критериями оценки возникновения проблем послужили нарушения качества среды, количества и качества ресурсов.

Такое «проблемно-экологическое» направление в картографировании позволяет выявить значительно более детальную картину пространственной неоднородности экологического состояния на федеральном и региональном уровнях по сравнению с другими. Основная трудность его - недостаточная разработанность формальных методов определения границ картографируемых выделов - ареалов экологических проблем и ситуаций, что связано с объективными и субъективными факторами. К объективным факторам можно отнести неполноту информации о состоянии окружающей среды, несовпадение подходов при оценке экологического состояния отдельных компонентов ландшафта, разномасштабность и разновременность экологической информации. Субъективный фактор - выбор методов интегральной оценки экологической ситуации, которые могут меняться в зависимости от различия в природных и социально-экономических характеристиках исследуемой территории и наличия необходимой информации.

Экологические ситуации: 1 - ареалы экологических ситуаций; 2 - индексы экологических проблем: А - загрязнение атмосферы, Вс - нарушение гидрологического режима, В - истощение и загрязнение вод суши, Пг - дегумификация почв, Пэ - эрозия почв, Пд - дефляция почв, Пс - вторичное засоление почв, Пх - загрязнение почв (химическое), Эо - интенсивное оврагообразование, К — активизация карстовых и просадочных процессов, Н - комплексное нарушение земель, У - утрата продуктивных земель, ПАВ - поверхностно-активные вещества.

Распространение отдельных экологических проблем: 3 - загрязненные участки морей; 4 - загрязненные реки и водоемы; 5 - кислые атмосферные осадки (по снежному покрову за 1988 г.).

Объекты с опасным уровнем загрязнения среды: 6 - города с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферы по ИЗА; 7 - крупные животноводческие комплексы; 8 - ТЭЦ (более 1 млн кВт); 9 - АЭС.

Охраняемые природные территории: 10- заповедники и заказники.

Рис 4.1. Карта «Экологические ситуации Украины», масштаб 1:2 500 000 (фрагмент)

4.5.2. Составление карт экологических ситуаций

Картографирование экологических ситуаций - процесс сложный, особенно при выявлении острых экологических ситуаций, требующий прежде всего обобщения большого количества картографических материалов.

Под выявлением экологических ситуаций подразумевается: пространственная локализация экологических проблем; установление перечня (набора) экологических проблем; определение комбинаций (сочетания) экологических проблем и отнесение выявленного ареала к той или иной степени остроты экологической ситуации. Таким образом, процесс выявления и картографирования экологических проблем и ситуаций взаимосвязан и неделим.

В целом последовательность этапов разработки карт экологических ситуаций включает 5 этапов (табл. 4.6).

С учетом наличия исходной информации, разработаны два алгоритма составления карт экологических ситуаций: при отсутствии необходимых количественных данных и при достаточном информационном обеспечении. Оба варианта предлагают представление исходной информации в картографической форме в виде одномасштабных карт. В первом случае используются аналитические (географические) экспертные оценки, во втором - метод формализованных оценок. 192

Таблица 4.6 Последовательность этапов разработки карт экологических ситуаций

| этапы | содержание |

| I | определение субъекта оценки и картографирования, масштаб исследования |

| II | формулировка цели (постановка задачи, выбор критериев оценки) |

| III | определение территориального каркаса, территориальных единиц (индивидуальное районирование – проблемные ареалы) «жесткий» территориальный каркас (ландшафтные выделы, контуры использования земель и т.д.) |

| IV | оценка (оценивание выявленных территориальных единиц по благоприятности их свойств для данного субъекта), разработка оценочных шкал, проведение оценивания |

| V | разработка картографической модели, знаковых систем, проектирование легенды, пояснительных |

Метод географических экспертных оценок. Данный метод позволяет решать две задачи: выявление экологических проблем и их пространственную локализацию. Он имеет свои особенности: анализ должны проводить эксперт-географ или группа экспертов, хорошо знающих территорию и владеющих навыком обобщения информации в соответствии с выбранным масштабом, а при выборе хорошие результаты исследования дают карты обзорных и средних масштабов с привлечением количественных данных.

Выявление проблем происходит при сопоставлении уровней антропогенной нагрузки на данную территорию и потенциала устойчивости самой территории. Как правило, используются известные (уже выявленные) экологические проблемы на исходных картах, но не имеющие всегда точного пространственного адреса. Пространственная локализация экологических проблем проводится экспертом-географом с помощью экспертных оценок с весьма ограниченным числом количественных данных.

При использовании этого метода были составлены следующие карты: «Наиболее острые экологические ситуации СССР» и «Наиболее острые экологические ситуации на территории

России и сопредельных государств», «Карта экологических ситуаций северных территорий СССР» и др.

Метод формализованных оценок. Для составления карт по второму варианту привлекаются показатели, имеющие количественное выражение, и ставится задача исключения экспертных оценок уже на начальном этапе выявления экологических проблем. И только на последнем этапе - определение остроты экологической ситуации - в целом вводятся географические экспертные оценки. Так, при разработке карт экологических ситуаций США масштаба 1:7 500 000 и Харьковской области масштаба 1: 400 000 использовались значения показателей, при которых возникает экологическая проблема. Например, эрозия оценивалась по выносу вещества, превышающего нормативные величины, загрязнение среды по содержанию химических веществ, превышающих предельно допустимые концентрации. На картах экологических ситуаций Приаралья масштаба 1:2 500 000, Центра Европейской части России масштаба 1: 1 500 000 и Амурской области масштаба 1:1 000 000 каждая проблема по степени проявления разбита по градациям: от трех до пяти - от сильной до слабой.

С использованием этого метода была составлена в 1991 г. карта «Экологические ситуации Аральского региона».

В результате исследования по имеющимся материалам были выделены следующие экологические проблемы Аральского региона: Пх - загрязнение почвогрунтов ядохимикатами; Пс1 - хлоридное засоление почв; Шо4 - сульфатное засоление почв; Пд - дефляция почвогрунтов; Сд - солевая дефляция; Пэ - эрозия почвогрунтов; Эо - овражная эрозия; Эр - русловая эрозия; К - активизация карстовых и просадочных процессов; Вх - общее загрязнение поверхностных вод (химическое); Бв - истощение рыбных ресурсов; Бо - потеря наземных охотни-чье-промысловых видов; Бр - снижение биопродуктивности кормовых и лекарственных растений; Бэ - возникновение эпизоотии; Дп - деградация пастбищ и некоторые другие.

Оценка сочетания экологических проблем была проведена одновременно с учетом последствий, ведущих к снижению природно-ресурсного потенциала и активизации негативных природных процессов ( табл. 4.7). Это дало возможность определить для Аральского региона два типа территорий с экологическими ситуациями разной степени остроты, преимущественно ведущими к: 1) истощению и потере природно-ресурсного потенциала ландшафта; 2) ухудшению здоровья человека.

Таблица 4.7 Региональная оценка остроты экологической ситуации в Приаралье

| Степень экологической ситуации | Возможные комбинации экологических ситуаций, приводящие к: | |

| снижению природно-ресурсного потенциала и активизации негативных природных процессов | ухудшению здоровья населения | |

| Катастрофическая Кризисная Критическая Напряженная Конфликтная | Бв3 Бо3 Бр3 Бэ3 Сд3 Пс13 Пс12 ПSO43 Cд2 Эо3 Эо2 Д3 Д2 К3 К2 Эо1 Д1 Пэ1 Пс11 ПSO41 Сд1 | Пх3 Вх3 Пх Вх2 Пх1 Вх |

Примечание: расшифровка буквенных индексов дается в тексте.

Таким образом, картографирование экологических ситуаций предусматривает ряд строго последовательных действий и создание многолистной системы карт, обеспечивающих целенаправленную характеристику состояния природы, хозяйства и населения территории. Сложность и многоаспектность экологических проблем и ситуаций не дают возможности показать их на одной комплексной карте. Предлагаемая система карт состоит их трех крупных разделов: I - экологически значимые природные свойства и природно-ландшафтная дифференциация территории; II - использование территорий (земель), антропогенные нагрузки и плотность населения и III - оценка экологической ситуации. Разработка системы карт должна быть подчинена одной идее, заложенной в завершающей (комплексной и синтетической) экологической карте.

Методика составления карты экологических ситуаций. Рассмотрим ход выполнения отдельных процедур при составлении синтетической карты экологических ситуаций (табл. 4.8). С помощью имеющихся (или составленных) карт природных ландшафтов и их компонентов (карты растительности, почв, рельефа и т.д.) определяются природные предпосылки (экологически значимые факторы) формирования экологических проблем и выявляются региональные особенности реакции геосистемы на антропогенные воздействия.

Таблица 4.8. Последовательность проведения различных операций при разработке серии промежуточных карт и заключительной карты экологической ситуации

| Карты | ||

| природных компонентов и ландшафтов | использования территории и плотности населения | экологических ситуаций |

| а) определяется природно-ландшафтная дифференциация территории; б) выявляются предпосылки (экологически значимые факторы) возникновения экологических проблем; в) определяются ценные свойства ландшафтов и природно-ресурсный потенциал территории; г) устанавливаются негативные изменения компонентов ландшафта; д) определяются ареалы с негативными изменениями компонентов ландшафта; е) оценивается степень негативных изменений свойств ландшафтов | а) выявляется общая структура использования территории; б) определяется вид использования земель; в) определяется вид и степень антропогенной нагрузки; г) устанавливаются размещение и плотность населения; д) определяются ареалы с разной степенью антропогенной нагрузки и изменений природы; е) с помощью карт природы выявляется зона влияния антропогенного воздействия | а) выявляются экологические проблемы; б) определяются ареалы экологических проблем; в) выявляются территориальные сочетания экологических проблем и определяются ареалы экологических ситуаций; г) оценивается степень остроты экологических проблем и ситуаций, последствий изменения природной среды: ухудшение условий проживания и здоровья населения; истощение природных ресурсов; нарушение генетической целостности ландшафтов |

Полученные характеристики служат косвенными показателями экологического потенциала (устойчивости, самоочищения, биологической продуктивности и т.п.) ландшафта. В частности, потенциал устойчивости ландшафтов к антропогенным нагрузкам рассматривается через показатели биопродуктивности, содержания гумуса, механического состава почв, интенсивности водообмена и т.д. В результате составляется карта типов геосистем, характеризующихся специфическим набором экологически значимых природных факторов. В качестве легенды к такой карте прилагается таблица-матрица, где каждому ландшафтному выделу даются основные физико-географические характеристики и определяются экологически значимые природные факторы.

Антропогенная нагрузка оценивается как суммарное воздействие на территорию того или иного вида использования земель исходя из особенностей его технологии и непосредственного влияния человека, определяемого через плотность населения. Поэтому данный раздел картографирования представлен двумя основными картами: видов использования земель и плотности населения. Сопровождающие их отраслевые карты раскрывают характер отдельных видов техногенного воздействия, определяют промышленные объекты, оказывающие влияние на окружающую среду, объемы и состав выбросов предприятиями наиболее загрязняющих отраслей промышленности. Важным представляется использование карт, характеризующих историю освоения территории, ее этнические особенности и традиционный характер природопользования.

Применение карты использования земель в сочетании с картой плотности населения дает возможность с достаточной точностью определить пространственные ядра наиболее интенсивной антропогенной нагрузки (например, промузлы I типа, пахотные земли, орошаемые и осушаемые земли, горнопромышленные зоны и др.), что в ряде случаев является основой для выделения ареалов экологических проблем и ситуаций.

Анализ конкретных видов использования земель позволяет выявить возможные экологические проблемы и провести их локализацию. Так, на пахотных землях без учета требований агротехники и природоохранных мер при внесении удобрений и средств защиты растений можно ожидать развития процессов ускоренной эрозии, дефляции, дегумификации и загрязнения почв.

С помощью ландшафтной карты или карт отдельных природных компонентов (например, карт рельефа или стока) выявляются зоны влияния антропогенного воздействия вне основного ареала вида использования земель, что позволяет более точно локализовать проявление экологической проблемы.

Так как карта плотности населения характеризует степень освоенности территории, ее антропогенную преобразо-ванность, то она позволяет прежде всего проводить корректировку границ ареалов. В отдельных случаях, как это было при составлении серии карт северных территорий России, в отсутствие необходимой информации ареалы экологических проблем привязывались к ареалам карты плотности населения, поскольку на малоосвоенной территории очаги повышенной плотности населения связаны с интенсивным использованием природных ресурсов и высокой антропогенной нагрузкой.

Путем наложения и сопряженного анализа карт ландшафтов (геосистем), использования земель, плотности населения и синтеза всех отдельных проблемных карт определяются контуры ареалов экологических ситуаций. Простое «механическое» наложение всех карт, в том числе с помощью технических средств, в данном случае исключается.

В процессе работы проводится анализ соотношения антропогенных нагрузок и потенциальных возможностей территории (потенциала устойчивости, самоочищения и др.), в результате которого выявляются экологические проблемы, составляется перечень выявленных экологических проблем и дается оценка их остроты по определенным критериям. Каждой проблеме присваивается буквенный (А, В, П и т.д.) индекс, а в случае наличия количественной оценки - еще и цифровой, отражающий степень проявления проблемы. Например, эрозию почв можно оценить по интенсивности смыва: от слабой - менее 5 т/га до чрезвычайно сильной - более 50 т/га; нарушение пастбищ по шкале пастбищной дигрессии; загрязнение воздуха, вод и почв по превышению ПДК веществ или коэффициенту накопления металлов (КНМ) (табл. 4.9).

Следующим шагом после выявления и оценки экологических проблем для конкретных территорий является ранжирование этих проблем по значимости их последствий (для условий проживания и состояния здоровья населения, сохранности природно-ресурсного потенциала, генофонда и т.д.) и степени проявления. Это дает возможность составить карту территориальных сочетаний экологических проблем-ситуаций, главным содержанием которой являются ареалы экологических ситуаций, где экологические проблемы, обозначенные индексами, ранжированы по их значимости.

С учетом проведенных исследований возможны три варианта выделения территориальных сочетаний экологических проблем и решения проблемы границ ареалов:

- совмещение ареала распространения экологической проблемы с контурами ландшафта и/или вида использования земель;

- объединение нескольких сходных по природным особенностям ландшафтов с развитием в них одинакового набора экологических проблем;

- разделение контуров ландшафта и вида использования земель на два и более контуров с проявлением различных проблем или одинаковых, но разной интенсивности.

Выделенные на карте территориальные сочетания экологических проблем разделяются на пять категорий по остроте экологических ситуаций: условно удовлетворительная, конфликтная, напряженная, критическая, кризисная, катастрофическая. Каждая категория экологической ситуации на карте отображается цветовым фоном (по принципу «светофора»).

Таблица 4.9 Оценка изменения состояния ландшафтов при различных видах использования земель

| Зональный или региональный тип ландшафтов | Вид использования земель | Экологически значимые зонально-региональные факторы | Экологически значимый компонент ландшафта | Изменение свойств ландшафта | Критерии и показатели | Степень изменения (острота) |

| Лессовая равнина лесостепной зоны | Пашня | 1. Легкий механический состав | Почва: чернозем типичный | 1. Водная и ветровая эрозия | Среднегодовая величина смыва, т/га | |

| <5 | Удовлетворительная | |||||

| 2. Высокое содержание гумуса | 5-10 | Конфликтная | ||||

| 10-20 | Напряженная | |||||

| 20-50 | Критическая | |||||

| 2. Химическое загрязнение почв | Коэффициент накопления металлов (КНМ) | |||||

| <10 | Конфликтная | |||||

| 10-30 | Напряженная | |||||

| 30-60 | Критическая | |||||

| Низменная равнина в южной тундре | Пастбища | Породы легкого механического состава | Растительность: кус-тарниково-лишайнико-вые тундры | Дигрессия пастбищ | Продуктивность пастбищной растительности, % от потенциальной | |

| >80 | Удовлетворительная | |||||

| 70-80 | Конфликтная | |||||

| 60-70 | Напряженная | |||||

| 30-60 | Критическая | |||||

| 5-30 | Кризисная | |||||

| <5 | Катастрофическая, |

При оценке остроты экологической ситуации часто приходится сталкиваться с определением веса той или иной проблемы в

формировании данной экологической ситуации. Может быть предложен следующий ход действий. Все категории остроты экологической ситуации оцениваются в баллах (например, от 1 до 6). Затем определяется средневзвешенная величина по формуле:

формировании данной экологической ситуации. Может быть предложен следующий ход действий. Все категории остроты экологической ситуации оцениваются в баллах (например, от 1 до 6). Затем определяется средневзвешенная величина по формуле:

где Si - площадь проявления i-й проблемы, S - общая площадь ареала экологической ситуации.

Чем больше получаемая величина, тем больше ее вес, вклад в формирование остроты экологической ситуации. При составлении большинства карт и определении остроты ситуации предпочтение отдавалось не только тем проблемам, которые имеют наибольшую степень проявления, но и представляют угрозу для проживания населения.

В масштабе крупнее 1:1 000 000 широкое применение находят космофотоснимки, позволяющие выявить особенности структуры ландшафтов, использования территории, а также ареалы нарушения, загрязнения и деградации природной среды и уточнить границы ареалов экологических проблем и ситуации.

Таким образом, главное отличие карт экологических ситуаций состоит в том, что выделяемые ареалы экологических ситуаций представляют собой картографический синтез реальных контуров природных ландшафтов, видов использования земель, плотности населения, а также ареалов проявления отдельных экологических проблем.

Особое значение для экологического картографирования имеет создание геоинформационной базы, обеспечивающей все этапы изучения и картографирования экологических проблем и ситуаций. Несмотря на все увеличивающиеся потоки сведение взаимодейсгвии природы и общества, недостаток достоверной информации вследствие отсутствия в стране комплексного геоэкологического мониторинга ощущается постоянно и всюду. Поэтому особое внимание приходится уделять информации, получаемой с отраслевых и комплексных географических карт, а также использованию ЭВМ, включая разработку принципов записи и хранения информации в цифровом виде.

Назовите ресурсные циклы.

В чем заключается суть биологического метода оценки техногенного воздействия на биогеоценозы?

Назовите критерии, используемые для оценки экологических проблем и ситуаций.

Дайте краткую характеристику понятия «экорегион».

Приведите пример карты экологических ситуаций, составленной с помощью метода географических экспертных оценок.