4. 3. Методы оценки экологического состояния окружающей среды

4.3.1. Нормирование качества окружающей среды

Проблема нормирования нагрузок на экосистемы обсуждается уже более двух десятилетий. И, тем не менее, общепринятого утвержденного метода оценки воздействия на среду пока нет, хотя в США и Европе в настоящее время в различных случаях и регионах применяется около 50 методик такой оценки.

В нашей стране и других странах наиболее развита система санитарно-гигиенического нормирования.

В нашей стране и других странах наиболее развита система санитарно-гигиенического нормирования.

Наиболее упрощенный метод оценки состояния экосистемы - определение предельно допустимых концентраций (ПДК) содержащихся в них вредных веществ. Они и составляют нормативную основу качества окружающей среды на сегодняшний день.

Под предельно допустимой концентрацией понимается такое загрязнение, которое не оказывает на человека или иной биологический объект прямого или косвенного вредного влияния, не снижает его работоспособности, не оказывает канцерогенного, аллергенного, тератогенного (повреждающего внутриутробно плод) и мутагенного (вызывающего генетические изменения в организме) действия, причем отрицательные последствия не должны проявляться ни в момент воздействия, ни в отдаленной перспективе.

При решении вопроса о допустимом содержании атмосферных загрязнений используют принцип лимитирующего показателя (нормирование по наиболее чувствительному показателю). Так, если запах ощущается при концентрациях, не оказывающих вредного влияния на организм человека, нормирование осуществляют с учетом порога обоняния.

Для каждого вещества, загрязняющего атмосферный воздух, установлены два норматива: максимальная разовая и среднесуточная ПДК. Максимальная разовая ПДК ограничивает содержание атмосферных загрязнений при кратковременном (до 20 мин.) воздействии, а среднесуточная - при длительном. Помимо ПДК, нормирующих воздушную среду в населенных пунктах, разработаны ПДК воздуха рабочей зоны.

ПДК основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест характеризуется следующими параметрами (табл. 4.1).

Для регулирования качества окружающей среды введен и строго контролируется предельно допустимый выброс (ПДВ), который является научно обоснованной технической нормой выброса вредных веществ из промышленных источников в атмосферу, определяемой на основе различных параметров источников, свойств выбрасываемых вредных веществ и атмосферных условий.

Таблица 4.1. ПДК некоторых вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м3

| Вещество | Максимальная разовая | Среднесуточная |

| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 |

| Аммиак | 0,2 | 0,04 |

| Ацетон | 0,35 | 0,35 |

| Бензол | 1,5 | 0,1 |

| Бензин | 5,0 | 1,50 |

| Дихлорэтан | . 3,0 | 1,0 |

| Изопропилбензол | 0,014 | 0,014 |

| Метанол | 1,0 | 0,5 |

| Пиридин | 0,08 | 0,08 |

| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 |

| Сероводород | 0,008 | 0,008 |

| Стирол | 0,04 | 0,002 |

| Толуол | 0,6 | 0,6 |

| Уксусная кислота | 0,2 | 0,05 |

| Диоксид углерода | 5 | 3 |

| Фенол | 0,01 | 0,003 |

| Формальдегид | 0,035 | 0,003 |

| Хлор | од | 0,03 |

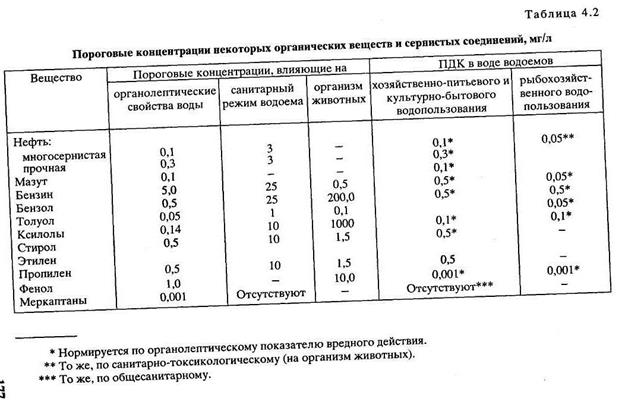

ПДК вредных веществ в воде водоемов должна обеспечивать безопасность здоровья населения и благоприятные условия для санитарно-бытового и рыбохозяйственного использования природных водоемов. В расчет принимаются наиболее уязвимые группы населения: лица пожилого возраста, дети, больные. Исследования влияния какого-либо вредного вещества на организм человека ведутся по трем признакам вредности: общесанитарному, органолептическому и санитарно-токсикологическому.

Общесанитарные признаки характеризуют процессы естественного самоочищения водоемов. В нормальных условиях загрязненная вода перемешивается с остальной ее массой и в дальнейшем очищается под воздействием бактерий. Однако при чрезмерном количестве вредных стоков микроорганизмы не справляются со своей задачей. Большое значение имеет кислородный режим, поэтому в качестве показателей o6mecaf нитарного состояния водоема используются такие, как количество растворенного кислорода в воде, биохимическая потребность в кислороде (БПК).

Например, согласно нормативам качества воды для водоемов питьевого и культурно-бытового назначения БПК не должна превышать 3-6 мг/л. Если же в составе вредных стоков содержится много азота и фосфора (канализационные стоки, смывы с полей), то начинается бурное развитие водорослей (так называемое цветение водоемов). Бактерии, разлагающие гниющие водоросли, потребляют кислород (следовательно, БПК в водоеме существенно выше нормы), вследствие чего создается его дефицит. Вода начинает «гнить», испускать аммиачное и метановое зловоние, гниющие водоросли выделяют ядовитые вещества. Такой водоем умирает как живой биологический объект.

Органолептические свойства воды — свойства, которые выявляются и оцениваются с помощью органов чувств. Это цвет, мутность, прозрачность, запах и т.д. Санитарно-токси-кологические признаки вредности определяются влиянием содержащихся в воде водоемов вредных веществ на организм человека.

При установлении ПДК учитывается так называемый лимитирующий признак вредности, т. е. тот, которому соответствует наименьшее значение концентрации вредного вещества. Проводится гигиеническое нормирование в условиях одновременного действия нескольких загрязнителей.

Кроме того, разработаны и введены в действие рыбохозяйственные ПДК (табл. 4.2). Это такие концентрации вредных веществ, при постоянном присутствии которых в водоеме не регистрируются случаи гибели рыб и кормовых для рыб организмов; не наблюдается исчезновения тех или иных видов рыб, для жизни которых водоем был ранее пригоден; не заменяются ценные (в кормовом отношении) для рыб организмы на малоценные или не имеющие кормового значения; не происходит порчи товарных качеств обитающей в водоеме рыбы; не отмечаются условия, способные в определенные сезоны или в обозримом будущем привести к гибели рыб, замене ценных рыб на малоценные или к потере рыбохозяйственной ценности как всего водоема, так и его части.

4.3.2. Регламентация техногенных воздействий на биоту

Очевидно, что построенная на основе рассмотренных выше показателей общая система законодательного ограничения величин техногенных воздействий предприятий на окружающую среду защищает не природу, а только человека в ней, игнорируя интересы и возможности всех других элементов биоты.

Существующие методологии оценки техногенных воздействий как в технократической, так и в биологической сферах, не могут ни обеспечить, ни стимулировать полномасштабную защиту окружающей среды.

Приоритетным же направлением является создание биологически обоснованной системы регламентации техногенных нагрузок на биоту Земли.

Начало развития идей экологического нормирования на основе оценки уровня техногенных изменений биоты экосистем связывают с работами академика С.О. Шварца. Основополагающим для развития этого направления стало его утверждение о том, что если в измененной человеком среде биогеоценоз поддерживает себя как систему в оптимальном состоянии, это значит, что степень антропогенного воздействия не превышает его адаптационных возможностей.

Известно, что биогеоценоз (экосистема), существующий в более или менее неизменном виде достаточно длительное время, обладает некоторой внутренней способностью противостоять возмущающим факторам внешней среды. Эту устойчивость экологической системы обычно называют «устойчивостью» или «стабильностью».

Однако согласно общим представлениям, существующим в биологии, устойчивость экосистем связывают не только с самим фактом сохранения видового разнообразия, но и со способностью возвращаться в первоначальное равновесное состояние после внешних воздействий.

Таким образом, устойчивость экосистемы, ее способность противостоять техногенному давлению (лимитированным сроком действия), есть не что иное, как биологически обоснованная мера величины техногенного воздействия, выполнение которой делает ее экологически безопасной.

Защита естественных экосистем путем целенаправленного маневра технологиями возможна только в том случае, если основные характеристики экосистем и, прежде всего, их устойчивость будут иметь количественную оценку.

Один из таких подходов был предложен, в частности, Ю. П. Гальченко[15]. Им разработана биологическая методика оценки техногенных воздействий на биоту горного производства, в основе которой лежит количественное изменение плотности популяции овтохонных видов - эдификаторов, являющихся показателем степени техногенного поражения экосистемы, а отнесенное ко времени воздействия - показателем скорости этого поражения.

Классификация зон техногенного поражения по состоянию эдификаторной синузии, в которой дана балльная оценка сохранившейся способности экосистемы к самовосстановлению показана в табл. 4.3.

4.3.3. Биоиндикация загрязнений

Часто более чувствительными индикаторами загрязненности являются живые организмы. Уже давно известно, что на загрязнение атмосферного воздуха чутко реагируют зеленые мхи и лишайники, в особенности эпифитные виды. На высокой чувствительности лишайников к токсичным веществам основан широко распространенный способ лихеноиндикации загрязнения атмосферы. Мох, ежегодно вырастая приблизительно на 1 мм, за десятилетия накапливает достаточную информацию о распределе

нии металлов во времени. В условиях одинаковой загрязненности атмосферы один и тот же вид лишайника, в зависимости от возраста, содержит разное количество металлов. В условиях же чистой атмосферы при глобальном переносе загрязнителей разновозрастные лишайники характеризуются примерно одинаковым химическим составом атмосферных загрязнителей.

нии металлов во времени. В условиях одинаковой загрязненности атмосферы один и тот же вид лишайника, в зависимости от возраста, содержит разное количество металлов. В условиях же чистой атмосферы при глобальном переносе загрязнителей разновозрастные лишайники характеризуются примерно одинаковым химическим составом атмосферных загрязнителей.

Болезненно реагируют на промышленные загрязнения атмосферы хвойные деревья. Установлено, например, что на иглах ели образуется слой воска, толщина которого пропорциональна содержанию в воздухе двуокиси серы. Еще чувствительнее гладиолусы, которые реагируют на появление в воздухе малейшего количества фтора.

Другим многообещающим биоиндикатором являются пчелы. Причем пчелы, по мнению ряда зарубежных ученых, могут дать значительно больше информации о загрязнении природной среды, чем соответствующие службы контроля. Пчелы приносят в улей вместе с пыльцой и нектаром все вредные вещества, которые в радиусе 3-4 км от улья попадают на цветы растений, в воздух, водоемы и почву. Анализ цветочной пыльцы позволяет определить качество природной среды.

Индикаторами загрязнения водоемов являются пресноводные беспозвоночные (брюхоногие моллюски, жуки, клопы). При этом различные животные накапливают металлы избирательно: брюхоногие моллюски (речные улитки) - магнии и свинец, клоп-гладыш отдает предпочтение цинку, а жук-плавунец - меди.

Если в воде содержание детергентов составляет 1 мг/л, происходит замор рыбы. Заслуживает внимания и использование в качестве индикаторов загрязнения различных видов грибов. Так, учеными двух институтов АН Украины (Микробиологии и вирусологии и Ядерных исследований) экспериментально установлено повышенное накопление грибами радионуклидов. Темноцветные грибы накапливают в своем теле в 1500 раз больше стронция-90, чем окружающие растения.

Таблица 4.3. Классификация степени техногенного нарушения природных экосистем

| Величина критерия нарушения по 5-балльной шкале | Степень нарушения экосистемы | Степень техногенного нарушения | Доля сокращения видов эдификаторов | Характеристика состояния экосистемы и возможности самовосстановления после снятия техногенной нагрузки |

| I | Фоновая | Пренебрежимо малое | До 10, среднее 5 | Быстрое самовосстановление |

| II | Слабая | Малое | 11...25, среднее 18 | Угнетенное состояние большинства видов, способность к самовосстановлению полностью сохранена |

| III | Умеренная | Воздействие на грани | 26... 50, среднее 38 | Изменение соотношения и роли доминирующих видов в сообществе. Время самовосстановления очень велико, возможности самовосстановления неопределенны |

| IV | Сильная | Разрушительное воздействие | 51... 80, среднее 65,5 | Изменение качественного состава сообщества; самовосстановление невозможно, неизбежно возникновение новых техносистем |

| V | Очень сильная | Катастрофическое воздействие | 80... 1000, среднее 90 | Полное уничтожение коренного сообщества и изъятие земли из естественного обращения на длительное время |

Таблица 4.4. Интегральная типология экологического состояния территории (по Глазовскому, Коронкевичу, Кочурову)

| Категория экологического состояния территории | Показатели | Пути улучшения экологического состояния территории | |||

| Природа | Хозяйство | Социум | Здоровье человека | ||

| 1. Условно удовлетворительная | Норма | Норма | Норма | Норма | Возможны улучшения без существенных затрат |

| 2. Напряженная | Деградация отдельных компонентов природных ландшафтов и ресурсов | Усложнение хозяйственной деятельности | Начало осознания экологических проблем | Имеются отдельные признаки ухудшения состояния здоровья населения | Улучшение обстановки достигается с помощью стабилизации хозяйственной деятельности и совершенствования технологии |

| 3. Критическая | Существенная деградация природных ландшафтов и ресурсов | Снижение эффективности хозяйства | Появление экологически обусловленного социального напряжения | Ухудшение здоровья отдельных групп населения | Необходимы меры по структурной перестройке хозяйства и внедрению новых технологий |

| 4. Кризисная | Угрожающие процессы деградации природных ландшафтов и ресурсов | Падение общей эффективности хозяйств. Угроза экономического спада | Экологически обусловленное социальное напряжение становится важным фактором общественного развития | Повсеместное ухудшение здоровья населения. Рост детской смертности | Для улучшения обстановки необходимы значительные затраты в структурную перестройку хозяйства и крупные природоохранные инвестиции |

| 5. Катастрофическая | Необратимые процессы деградации природных ландшафтов, утрата природных ресурсов | Растущие хозяйственные потери. Экономический спад | Экологически обусловленное социальное напряжение, определяющее общественное развитие | Тенденция к сокращению продолжительности жизни населения, вымирание населения | Требуются огромные инвестиции в коренную структурную перестройку хозяйства и изменение основ экономических отношений |