2. 7. 4. Пестициды в окружающей среде

Мировая и отечественная политика в области сельского хозяйства пока ориентирована на широкое применение средств химической защиты растений. Мировой уровень потребления пестицидов, согласно прогнозам, будет возрастать ежегодно в среднем на 2,3%. При этом отмечается, что одним из факторов, сдерживающих объем потребления пестицидов, будет ужесточение законодательства по защите окружающей среды. В то же время подсчитано, что в случае отказа от пестицидов в США, например, производство сельскохозяйственных культур и продукции животноводства снизится на 30%, а стоимость сельскохозяйственной продукции возрастет на 50-70%.

Некоторые пестицидные препараты обладают аллергическим действием (ГХЦГ, Цинеб), вызывают дерматиты (гранозан), бронхиальную астму и нервнопаралитический синдром (фосфорные соединения), обладают эндокринным, катарактогенным, канцерогенным последствием (некоторые фосфор- и хлорорганические пестициды, карбонаты и др.).

Для характеристики поведения пестицидов в объектах окружающей среды введены два показателя: коэффициент биодеградации (КБД), который характеризует скорость деградации (разрушения) пестицида в экосистеме, и коэффициент биологического усилия (КБУ), который определяет усилие биологических организмов, направленное на разложение данного препарата. Чем выше КБД, тем быстрее разлагается препарат, а чем выше КБУ, тем препарат более персистентен (устойчив).

Анализ применения пестицидов, а также данные специальных исследований говорят о том, что в большинстве случаев лишь незначительная часть применяемых препаратов достигает целевых объектов. Остальная же часть попадает в окружающую среду уже как антропогенный загрязнитель и создает соответствующие эколого-гигиенические проблемы. Миграция пестицидов в окружающей среде и по цепям питания приводит к накоплению остаточных количеств препарата в большинстве природных объектов и в организме человека.

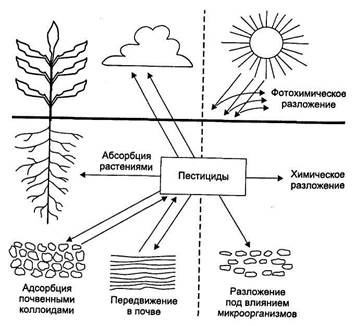

Рис. 2.15. Схема циркуляции пестицидов

В настоящее время накоплен большой фактический материал по изучению поведения различных пестицидов в объектах окружающей среды, в естественных и искусственных экосистемах, в организме человека и животных. При осуществлении своих функций пестициды проходят большой путь в экосистеме (рис. 2.15).

В местах интенсивной химизации значительное число пестицидов может концентрироваться в атмосферном воздухе. Снос пылевидных препаратов часто происходит на большие расстояния (табл. 2.8), что практически всегда является результатом нарушения технологии опыления и может иметь нежелательные последствия.

Таблица 2.8

| Диаметр частиц, мкм | Снос частиц при падении с высоты, м | |

| 5 | 10 | |

| 25 | 179,2 | 358,4 |

| 100 | 11,2 | 22,4 |

| 200 | 2,8 | 5,8 |

Исследованиями установлено, что дусты с диаметром частиц 10 мкм переносятся ветром при скорости 5 км/час на расстояние 1,6 км, а диаметром 2 мкм - на 33 км. Главное в борьбе с пестицидным загрязнением атмосферного воздуха - строжайшее соблюдение режима технологических операций авиационных химических работ, широкое применение новых препаратов пестицидов, позволяющих снизить их испарение в атмосферу практически до нуля (гранулы, микрокапсулы).

Однако основная роль в циркуляции пестицидов и накоплении их в объектах окружающей среды принадлежит почве, а в разложении (до токсикации) - почвенным микроорганизмам. Почва в основном выступает в качестве преемника пестицидов, где они разлагаются и, отходя, постепенно перемещаются в растения или окружающую среду, либо в качестве хранилища, где некоторые из них могут существовать много лет спустя после внесения. Пестициды - тонкодисперсные вещества и в почве подвержены многочисленным воздействиям биотического и небиотического характера, которые определяют их поведение, преобразование и, наконец, минерализацию.

На пестициды, попавшие в почву, оказывают влияние различные факторы как в период их применения, так и в дальнейшем, когда препарат уже становится остаточным. В почве происходят разложения: пестицидов при гидролизе, окислительно-восстановительного типа, с образованием нитрозосоединений, фотохимическое и др.

Рядом исследователей подчеркивается роль почвенных микроорганизмов в разложении пестицидов. Разложение действующих веществ пестицидов осуществляется бактериями, ак-тиномицетами, грибами и высшими растениями. Продолжительность разложения пестицидов микроорганизмами может колебаться от нескольких лет до десятков лет, в зависимости от специфики действующего вещества, видов микроорганизмов и свойств почв. Однако данных о процессах разложения современных групп пестицидов почвенными микроорганизмами крайне мало.

Продукты превращения и разложения пестицидов, побочные продукты реакций относятся к остаточным количествам пестицидов. Учитывая потенциальную опасность загрязнения почв, окружающей среды остаточными количествами пестицидов, в настоящее время все больше используют легкоразлагаемые пестициды - карбамидные инсектициды и большинство фосфорорганических инсектицидов, а также пиретроидные инсектициды. Однако при распаде некоторых легкоразлагаемых пестицидов образуются соединения, обладающие большой токсичностью, которые могут существовать в почве в течение нескольких месяцев, что необходимо учитывать при их применении.

В почвах, загрязненных остаточными количествами пестицидов, многие беспозвоночные накапливают их в количестве, во много раз превышающем концентрацию пестицидов в почве, т.е. происходит процесс бионакопления. Обычно вещества с пониженной растворимостью (менее 0,1 мг/л) обладают более высокой способностью к накоплению биологическим путем.

Способность поглощения пестицидов зависит и от вида растений. Например, кукуруза (зерно) обладает большей способностью к биоконцентрации ГХЦГ, чем пшеница (зерно). Пестициды легко поглощаются растениями из песчаных и торфяных почв, содержащих большое количество органических веществ.

В нормальных условиях очистка почвы от остаточных количеств пестицидов происходит медленно под влиянием различных мероприятий по обработке почв или климатических факторов. Иногда для быстрой очистки почв следует стимулировать этот процесс. С этой целью используют различные мероприятия, зависящие от химического состава пестицидов, степени насыщения почв и их свойств, культивируемых растений, технологии их возделывания и т. д.

В настоящее время разработаны математические методы прогнозирования накопления и разложения пестицидов в агроэкосистеме, позволяющие определить концентрацию данного пестицида в агроэкосистеме в данный момент.

В связи с тем, что пестициды являются биологически активными веществами, к ним предъявляют особые требования, обеспечивающие наибольшую эффективность их использования и наименьшую вредность для человека, полезных животных и растений. Для предупреждения пестицидного загрязнения сельскохозяйственной продукции, охраны здоровья населения и предотвращения циркуляции пестицидов в окружающей среде - экспериментально обоснованы и установлены санитарно-гигиенические нормативы предельно допустимых остаточных количеств (ПДОК) пестицидов в продуктах питания, зеленом корме и фураже, предельно допустимых концентраций (ПДК) пестицидов в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в воде открытых водоемов и водоемов санитарно-бытового водопользования, в почве. Регламентированы сроки применения пестицидов в течение вегетационного периода растений. Предельно допустимое остаточное количество (ПДОК) пестицидов такое, которое, поступая в организм с продуктами питания, не вызывает никаких нарушений у человека. ПДОК пестицида выражают в миллиграммах действующего вещества на 1 кг продукта (корма, фураж) и экспериментально устанавливают с таким расчетом, чтобы обеспечить совершенно безопасный для человека уровень содержания остатков пестицидов в продуктах питания. Показатель ПДОК устанавливают для конкретного пестицида и вида сельскохозяйственной продукции. Они координируются Всемирной организацией по сельскому хозяйству и продовольствию ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Предельно допустимые концентрации пестицидов в окружающей среде представлены в табл. 2.9.

Таблица 2.9. Предельно допустимые концентрации пестицидов в почве, воздухе и воде

| Пестицид | Почва, мг на 1 кг | Воздух, мг на 1 м3 | Вода, мг на 1 л |

| ГХЦГ | 0,1 | 0,05 | 0,02 |

| Гамма-изомер | 0,1 | 0,05 | 0,02 |

| ГХЦГ | |||

| Полизлорпенин | 0,5 | 0,2 | 0,2 |

| Полихроркамфен | 0,5 | 0,5 | 0,2 |

| Севин | 0,05 | 1,0 | 0,1 |

| Карбофос | 2,0 | 0,5 | 0,05 |

| 2,4-Д | - | 0,5 | 0 2 |

| Симазин | - | 0,2 | не допускается |

| Хлорофос | 0,5 | 0,5 | 0,05 |

Особого внимания заслуживает нормирование пестицидов в почве. Контроль за содержанием пестицидов в почве осуществляют весной перед началом полевых работ и осенью - после завершения уборочной страды.

Для предотвращения возможного отравления людей регламентированы сроки и условия работы на обработанных площадях. Так, после применения стойких пестицидов работы, не связанные с рыхлением почвы, разрешаются через неделю, а предусматривающие обработку почвы - через 2 недели.

Токсикологический и санитарно-гигиенический контроль за применением новых импортных пестицидов осуществляет широкая сеть токсикологических лабораторий; контроль за правильным использованием препаратов в хозяйствах обеспечивают межобластные контрольно-токсикологические лаборатории, республиканские, областные, районные органы здравоохранения.

2.8. Современная дестабилизация биосферы

Еще в 1955 г. выдающийся российский географ Н. Н. Колосовский подчеркивал, что плотины на реке, канавы, районная электросистема, шахты, сеть железных дорог и т. п. подчинены законам природы. Это та же природа, но в измененной человеком форме.

История развития географической оболочки в основном была выражением взаимодействия двух космопланетарных сил - неорганической и живой природы. В зависимости от того, какая из них преобладала, имели место то кризисные (негомеостатические), то спокойные (гомеостатические) эпохи развития биосферы. Современное (третье) состояние природы дестабилизации биосферы связано с эпохой научно-технической революции.

Очевидно, что научно-технический прогресс за последние 50 лет углубил проблемы в экономической и социальной сферах и приблизил нас к экологическому кризису. Вследствие различий в уровне социально-экономического развития промышленно развитые и развивающиеся страны по-разному, но негативно воздействуют на окружающую среду.

Промышленно развитые страны концентрируют основной промышленно-энергетический потенциал мира, служат главными потребителями ресурсов (преимущественно энергетических) и главными поставщиками загрязняющих веществ в атмосферу, гидросферу и литосферу, что ведет к деградации окружающей среды.

Развивающиеся страны вследствие нищеты, технологической отсталости и быстрого роста населения способствуют деградации земельного и лесного фонда планеты, способствуют уменьшению биологического разнообразия и растрачивают невозобновляемые ресурсы биосферы.

Ведение промышленной деятельности в экосистеме существенно изменяет ее абиотическую составляющую, что через механизм гомеостаза оказывает влияние на те или иные виды, обычно угнетая или подавляя их. Поэтому экосистема выходит из равновесия и, согласно принципу Ле-Шетелье-Брауна, ее равновесие смещается в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется. На практике это означает уменьшение количества видов, т. е. деградацию биоценоза до какого-то нового, равновесного, но более низкого уровня.

Известно, что хозяйственная емкость планеты Земля определяется количеством той части солнечной энергии, преобразуемой растениями с помощью фотосинтеза в первичную продукцию, которая может быть использована цивилизацией без ущерба для «воспроизводственных» возможностей биосферы. Хозяйственная емкость слагается из потенциала территорий. Антропогенная нагрузка на природную среду, обусловленная глобальным демографическим и экономическим ростом, является причиной свершившегося перехода человечеством порога хозяйственной емкости биосферы.

Фундаментальные угрозы, сопряженные с переходом порога (предела) хозяйственной емкости биосферы, предполагают необходимость принятия адекватных мер по возврату мирового сообщества в указанные пределы. Это является обязательным условием движения цивилизации по пути устойчивого развития.

Постановка вопроса о начале глобального перехода к устойчивому развитию стала возможной потому, что за последние полвека накопился уникальный опыт международного сотрудничества по этой проблеме, были созданы соответствующие механизмы и институты. Вместе с тем для реального перехода к устойчивому развитию необходимо их дальнейшее укрепление и расширение. Современная дестабилизация далеко не первая в истории биосферы и не самая масштабная, однако она является уникальной по происхождению, так как современная биосфера функционирует в условиях не везде нарушенного гомеостаза и ситуация улучшается сразу же при снятии местных или региональных дестабилизирующих факторов.

Дестабилизированная биосфера не утрачивает полностью своих экологических функций, что связано, прежде всего, с огромным экологическим потенциалом системы «атмосфе-ра-гидросфера-литосфера», сформированной при участии живого вещества.

И, тем не менее, планируемое устойчивое развитие (демографическая и хозяйственная стабилизация на планете, а также достижение «консенсуса» человечества и дикой природы) будет происходить уже в условиях неустойчивой биосферы.

Назовите основные типы ферментативных реакций, участвующих в биотрансформации загрязняющих веществ.

Приведите пример биоаккумуляции загрязняющих веществ в пищевой цепи.

Что понимается под устойчивостью геосистем?

Назовите интегральный показатель биодеградации пестицидов в почвах.

В чем заключается механизм воздействия хлорфторуглеводородов (фреонов) на озоновый слой Земли?