2. 6. Функционирование геосистем в условиях антропогенеза

2.6.1. Природная устойчивость и самоочищающая способность геосистем

Под устойчивостью геосистем обычно понимается их способность испытывать внешние воздействия без разрушения. Причем геосистема способна не только сохраняться от внешних воздействий, но и поддерживать возвратно-поступательное развитие.

Суммарная устойчивость естественных геосистем, в конечном счете, обусловлена наложением и взаимодействием зональных и азональных факторов природной среды.

Механизм устойчивости и самоочищающей способности геосистем изучен недостаточно.

Самоочищающая способность атмосферы (ССА). К основным факторам, способствующим самоочищению атмосферы, относится продолжительность (число дней) ветра со скоростью более 15 м/сек и осадки более 5 мм.

Комплексные влияния метеофакторов на загрязнение воздуха оцениваются четко выраженными синоптическими ситуациями. Так, высокое загрязнение соответствует стационарным антициклонам, а прохождение активных циклонов способствует очищению атмосферы. Кстати, этот принцип лежит в основе прогнозирования условий рассеивания примесей и оправдывает себя на период сохранения того или иного барического образования.

Однако кроме краткосрочного прогноза условий рассеивания выбросов, важной задачей является и оценка территории по степени природной способности атмосферы к самоочищению. Для этих целей используются многолетние климатические данные. Более полная оценка метеорологического потенциала загрязнения территории может быть получена с учетом ССА, в зависимости от скорости ветра и осадков.

Оценка состояния воздушного бассейна, определяемая по среднегодовым значениям, может быть существенно уточнена, если использовать сезонные данные.

Так, например, для оценки территории Тувы по степени природной способности к самоочищению был использован метод, примененный при оценке рекреационных ресурсов климата бассейна оз. Байкал в 1987 г. Продолжительность климатических условий (число дней), как способствующих самоочищению атмосферы, так и препятствующих этому, были нормированы относительно всего ряда значений, наблюдающихся на территории Тувы отдельно по сезонам. Отношение суммы нормированных значений факторов, благоприятствующих рассеиванию примесей, к сумме увеличивающих загрязнение будет величиной климатического потенциала самоочищения атмосферы, который дает возможность сделать качественную оценку территории по степени природной способности атмосферы к самоочищению, а его численное выражение показывает вклад каждого из факторов в их общем влиянии на состояние загрязнения атмосферы. Величина потенциала зависит от определенного сочетания климатических параметров, так или иначе влияющих на загрязнение.

Самоочищающая способность почв зависит в основном от ее физических, химических и биологических свойств.

Присутствие глины и гумусовых веществ раздельно или в соединении придает почве адсорбционную способность, которая в зависимости от механизмов этого процесса подразделяется на два больших класса: ионообменную и молекулярную адсорбцию. Ионообменная адсорбция включает катионный обмен, происходящий в основном благодаря отрицательным электрическим зарядам илистых частиц, кислотных групп веществ, а также корней растений; анионный обмен, происходящий в основном благодаря присутствию гидроокисей металлов АlOН3, FeOH3, каолинита и других минералов, обладающих анионным обменом. Адсорбируемые молекулы нейтральны и удерживаются на поверхности илистых частиц и гумусовых коллоидов двухполюсными силами, водородными связями и дисперсионными силами.

Из ионов, содержащихся в почвенном растворе, особенно важны ионы водорода Н\ Концентрация этих ионов определяет реакцию почвы (рН) и служит показателем кислотности или щелочности почвы. Этот показатель почвы зависит от ионного обмена с минеральными и органическими коллоидами и наличия карбонатов кальция, натрия и т.д. Реакция почв (рН) варьирует от 3,5 (сильно кислая) до 11 (сильно щелочная). Сильное закисление почвы - нежелательный эффект, поскольку в этом случае появляется токсичный растворимый алюминий и снижается жизнедеятельность микроорганизмов: чем больше кислотность почв, тем выше, например, адсорбция тяжелых металлов в растениях, а особенно кадмия.

Высокая емкость обмена катионов придает почве устойчивость к изменению рН среды и состава катионов, а соответственно и высокую буферность. Буферность почвы зависит, в свою очередь, от наличия в ней коллоидов.

Под влиянием органических комплексообразователей (продуцируемых при разложении наземного опада) в почвах также довольно широко распространены процессы комплек-со- и хелатообразования, в результате которых существенно Изменяются свойства молекул и ионов, участвующих во взаимодействии. Так, например, ионы металлов, входящие в состав комплексных соединений типа хелатов, могут полностью утратить способность к обменному поглощению почвой и существенно увеличивать способность к перемещению в составе почвенного раствора.

Важную роль играют также процессы физико-химического разложения, которое наиболее хорошо изучено для органических пестицидов, молекулы которых распадаются на более простые соединения. Известно, что в этом распаде определенную роль может играть гидролиз (с участием гидролитических ферментов, образующихся микробиологическим путем). В распаде ряда пестицидов в почвах определенная роль отводится и фоторазложению (распаду вещества, находящегося на поверхности почвы, под влиянием солнечного света). Однако данный процесс изучен недостаточно.

В качестве показателя скорости разложения органических веществ в почвах можно использовать предложенный Н. Базилевич и Л. Родиным в 1969 г. опадо-подстилочный коэффициент (Кп), равный отношению веса запасов неразложившихся органических остатков, накопившихся на поверхности почвы, к весу ежегодного наземного опада зеленых частей растений или к весу всего ежегодного наземного опада.

Значение опадо-подстилочных коэффициентов по ландшафтным зонам и подзонам убывает с севера на юг в соответствии с нарастанием и теплообеспеченностью почв. Особенно медленно разлагаются органические остатки в тундре, где коэффициент составляет 40-70. Эти значения в 2-3 раза выше, чем в северной тайге, что соответствует различиям в теплообеспеченности почв и воздуха этих территорий, сильно падая в средней и особенно в южной тайге, а в лесной и лесостепной зонах достигают наименьших значений.

Для выяснения географических различий в скорости разложения органических веществ наибольший интерес представляет сопоставление значений опадо-подстилочных коэффициентов для одних и тех же растительных сообществ, но находящихся в различных зонах и подзонах. Например, скорость разложения для березняков в лесотундре составляет 14 лет, в южной тайге - 1 год; для ельников северной тайги скорость разложения опада свыше 20 лет, а южной - около 7 лет и т. д.

Если относительную скорость разложения органических веществ в темно-серых лесных почвах, выщелоченных и оподзоленных черноземах принять за единицу, то для дерново-подзолистых почв она составит 0,6-0,4; для подзолистых 0,3-0,2; для подзолисто-болотных - 01-0,05. Скорость разложения особенно мала в тундрово-глеевых и торфяно-болотных почвах, где загрязняющие органические вещества могут сохраняться десятки и сотни лет.

Существенно уменьшается скорость разложения органических веществ в пределах одной и той же зоны при ухудшении аэрации почв, связанной с периодическим или постоянным переувлажнением.

Поэтому следует ожидать, что наличие переувлажненных и заболоченных почв сильно ухудшает условия разложения поступающих в ландшафт органических веществ. Особенно медленное разложение и длительную консервацию загрязняющих органических веществ (в частности, битумоидов) следует ожидать на всех болотных массивах, где темп разложения природных органических веществ настолько мал, что возраст полуразложившихся торфяных толщ в их нижних горизонтах измеряется тысячелетиями.

Биологические свойства почвы определяются почвенной фауной и микроорганизмами. Численность бактерий, например, может достигать 7-8 млрд в 1 г продуктивной почвы. Как и большинство живых организмов, почвенные организмы могут оказывать положительное, нейтральное и негативное воздействия. При этом организмов, оказывающих на почвы положительное воздействие, больше, чем вредных. Почвенные микроорганизмы, в частности, разлагают гербициды, фунгициды и инсектициды и другие химические вещества, попавшие в почвы. К сожалению, некоторые пестициды токсичны и для отдельных полезных микроорганизмов.

Исследованиями последних лет установлено, что сорбционные свойства почв и активность микроорганизмов являются основными факторами деградации ксенобиотиков.

В Институте почвоведения и фотосинтеза Российской Академии наук (РАН) (г. Пущино, Московская область) были проведены исследования по способности почв к самоочищению от остатков пестицидов.

В опытах с гербицидами 24-Д и симазином было установлено, что интегральным показателем биодеградации этих пестицидов в почве может служить ее кислотность, а остальные почвенные характеристики являются второстепенными. В зависимости от кислотности изменяются и основные факторы, от которых зависит разложение ксенобиотиков. Так, в кислотных почвах вследствие изменения структуры гумуса усиливается сорбция ксенобиотиков и снижается активность почвенной микрофлоры.

Данные по самоочищающей способности почвы от остатков пестицидов являются основой для рационального их применения и минимизации накопления остаточных количеств ксенобиотиков как в почве, так и продуктах урожая.

Самоочищающая способность водных объектов. Естественное самоочищение воды складывается из совокупности физических, химических и биологических процессов, приводящих к устранению из воды загрязняющих веществ и восстановлению ее первоначального химического состава и видового состава населяющих ее гидробионтов. Самоочищению рек способствуют также процессы аэрации, приводящие к насыщению водных струй кислородом.

В самоочищении водоемов участвуют все водные организмы. Предпосылкой самоочищения водоемов служит присутствие в воде тех видов и штаммов микроорганизмов, которые способны участвовать в необходимых для этих целей реакциях, прежде всего окислении.

Если в природную воду попадают органические вещества, то первыми включаются в борьбу с ними бактерии, водные грибы и планктонные водоросли. Органические загрязнения частично окисляются до СО2 и Н2О, а частично усваиваются микроорганизмами (ассимилируются), превращаясь в живое вещество.

В свою очередь, микроорганизмы сами становятся пищей для простейших (например, инфузорий).

Некоторые бактерии, распространенные в водоемах, играют основную роль в круговороте азота (протеолиты, амонификаторы, нитрификаторы, денитрификаторы, азотофикси-рующие бактерии) и углерода (кислотообразователи, щелочеобразователи, нейтральные). Присутствие этих микроорганизмов в воде является показателем активных процессов бактериального самоочищения водоемов.

Таким образом под действием бактерий и других микроорганизмов в поверхностных и грунтовых водах происходит распадение и обеззараживание органических загрязнений в результате окисления, т. е. процесс биохимического самоочищения.

Большое значение в самоочищении водоемов имеют животные типа моллюсков, которые пропускают через себя сравнительно большое количество воды и удаляют из нее не только взвешенные вещества, но и микроорганизмы, в числе которых возможны и возбудители опасных болезней. Так, рядовые моллюски пресных вод средних широт - перловица и беззубка — пропускают через себя до 20 - 30 литров воды в сутки. Эксперименты показали, что 20 - 25 перловиц могут очистить в сутки 400 литров воды. А это суточная оптимальная норма расхода человеком воды на бытовые нужды.

В отдельных местах дна р. Оки приходится до 160 шт. перловиц. И хотя вода в Оке за последние 35 лет стала грязнее, в то же время за этот период число моллюсков-фильтра-торов выросло в 200 раз. На участке реки шириной 200 - 250 м Моллюски способны очистить воду, достаточную для города в 100 тыс. жителей. Необходимость разведения таких моллюсков очевидна. Однако вместо этого на Оке в районе г.Пущино моллюсков добывают для производства пуговиц. Отрицательно влияют на жизнедеятельность моллюсков и значительное загрязнение воды сельскохозяйственными ядохимикатами.

Крупные макрофиты, тростник, рогоз, камыш, аир, ежеголовка и др. способны извлекать из воды в большом количестве азот, фосфор, кальций, натрий, серу, железо, кремний и этим предупреждать и снижать эвтрофикацию («цветение») водоемов.

В то же время совершенно не выносят загрязнения и быстро исчезают различные осоки, кувшинки, кубышки и другие водные растения.

Поверхностные и подземные воды взаимосвязаны. Крупные и средние реки дренируют грунтовые и артезианские воды. В свою очередь линейная фильтрация воды через русла поверхностных водотоков создает взаимосвязь поверхностных вод с потоком подземных вод.

Аэрация происходит более интенсивно в быстродвижущихся потоках, поэтому, например, уменьшилась самоочищающая способность реки Москвы в черте города после подпора ее Перервинской плотиной. В результате этого подпора средняя скорость течения реки резко сократилась - до 0,1-0,4 м/с. При полном же раскрытии плотины, которое возможно лишь в многоводные годы, скорость течения приближается к естественной и возрастает до 1-1,5 м/с.

Замедление скорости воды в реке Москве привело также к накапливанию органических осадков в приплотинных участках Перервинского гидроузла. В 1938 - 1943 гг. в акватории Южного порта столицы еще вполне определенно проявлялись процессы самоочищения воды - уменьшалось количество взвешенных частиц и значений БПЮ. С течением времени по мере накопления осадков процессы самоочищения здесь стали ослабевать. Осадки начали подвергаться анаэробному (без доступа воздуха) разложению и гниению, продукты которых поступали в воду. Образовался мощный вторичный очаг загрязнения, который вызывал увеличение окисляемости и БПК5. В зоне с умеренным климатом самоочищение реки обычно отмечается через 200-400 км от источника загрязнения, а в реках северных зон очищение происходит уже на расстоянии более 2000 км.

2.6.2. Функционирование атмосферы

Загрязнения, попадающие в атмосферу, претерпевают ряд химических превращений, приводящих к образованию нежелательных веществ. Химические превращения в атмосфере инициируются, главным образом, молекулярным и атомным кислородом, озоном, гидроксильными радикалами, а также оксидами азота, которые относятся к наиболее реакционноспособным в атмосфере частицам.

К основным загрязнителям атмосферы, которые являются источником образования кислотных дождей, относятся диоксид серы, оксиды азота и углеводороды. В загрязненной атмосфере эти соединения присутствуют обычно одновременно.

Фотохимические превращения диоксида серы приводят, в частности, к образованию аэрозолей.

Диоксиды серы и азота так же, как и сульфаты и нитраты, поглощаются каплями влаги. Именно на этой стадии и начинается сложный комплекс жидкофазных реакций в атмосфере.

Наиболее важные предшественники кислотных дождей — азотная и серная кислоты. Они образуются соответственно из оксидов азота и серы с участием гидроксильного радикала по реакциям:

NО2 + ОН* → HNО3

SО2+ ОН* → HSО3

HSO3* + О2 → НО2* + SO3

SO3 + H2O → H2SO4.

Возможно также образование азотной кислоты по реакции диоксида азота с озоном:

NO2 + О3 → NO3- +О2

NO3 + NО2 → N2O5

N2О5 + Н2О → 2HNO3 .

В ходе газофазных окислительных процессов, в которых участвуют в основном летучие органические соединения, олефеины и оксиды азота, образуются также органические кислоты, главным образом муравьиная и уксусная, которые также являются предшественниками кислотных дождей.

Формирование кислотного дождя зависит от скорости поглощения примесей аэрозольными частицами, обусловленной размерами и химической природой частиц. Аэрозольные частицы можно разделить на три группы:

- мелкие - размером не более 0,2×10-3 мм (они образуются при конденсации и последующих реакциях газообразных предшественников);

- средние - (0,2-2) ×10-3 мм;

- крупные - размером выше 2×10-3 мм (их обычно называют частицами механического типа).

Для формирования кислотных дождей принципиально важны средние аэрозольные частицы, состоящие в основном из твердых сульфатов и нитратов. Крупные частицы, переносимые массами воздуха, представляют собой мелкодисперсную сажу, копоть и продукты неполного сгорания топлива. Часто в аэрозолях происходит агломерация отдельных частиц, описываемая кинетическими законами, аналогичными закону действующих масс для химических реакций. Поведение аэрозоля в воздушном потоке определяется коэффициентом диффузии и скоростью осаждения.

Частицы аэрозоля размером менее 0,1×10-3 мм присоединяются к каплям жидкости в результате броуновского движения, а частицы размером 1×10-3 мм - вследствие инерционного механического взаимодействия. Аэрозольные частицы гигроскопичны, поэтому пары воды быстро конденсируются в виде пленки на их поверхности, являясь ядром зарождения дождевой капли.

По существу, скорость химических превращений веществ, загрязняющих воздух, в совокупности с метеорологическими условиями и определяет интенсивность выпадения продуктов окисления в зоне антропогенных источников.

Современная атмосфера функционирует в условиях изменения ее химического состава, выражающегося в увеличении в ней так называемых «парниковых газов» (углекислого, метана, фреонов и др.). Еще в 1962 г. известный климатолог М.И.Будыко впервые опубликовал свои соображения о том, что сжигание огромного количества разнообразного топлива особенно возросло во второй половине XX в., что неизбежно должно привести к увеличению содержания в атмосфере углекислого газа. Оно же, как известно, задерживает отдачу с поверхности Земли в космос солнечного и глубинного тепла, т. е. производит тот же эффект, который мы наблюдаем в застекленных парниках. На парниковый эффект впервые обратил внимание шведский химик С. Арренида в 1896 г.

Концентрация парниковых газов в атмосфере растет ускоренными темпами. Это в первую очередь связано с тем, что выбросы антропогенного происхождения многократно превысили их природную эмиссию.

За счет сжигания ископаемого топлива в атмосферу ежегодно выделяется около 23 млрд т СО2. Его большая часть поглощается океаном, а оставшаяся - связывается наземной растительностью.

Современный парниковый эффект растет в известной мере и за счет ускоряющегося поступления в атмосферу метана, закиси азота и фреонов.

Концентрация метана за время систематических наблюдений выросла в среднем на 11-12 частей на млрд ежегодно и в 1992 г. составила около 1720 частей на млрд. Правда в последние годы фиксируется некоторое снижение темпов обогащения атмосферы этим газом.

В докладе ЮНЕП Гео-2000 среди глобальных проблем на первое место поставлено потепление климата, причем прогнозируется, что к 2100 г. оно составит в среднем на 2°С (с разбросом от 1 до 3,5°С).

Однако вопрос, является ли «парниковый эффект» и, следовательно, рост в атмосфере концентрации углекислого газа, Метана и закиси азота причиной потепления или его следствием, остается пока предметом научных дискуссий.

Британские ученые утверждают, что «парниковый эффект», существование которого подтверждалось до сих пор лишь на основе компьютерного моделирования, не является Причиной глобального потепления на Земле. По свидетельству

Джона Харриса, «парниковый эффект» ведет к усиленному образованию в атмосфере не только постхимических агентов, но и облачной мантии, которая также существенным образом предупреждает передачу на Землю избыточной солнечной радиации и повышение температуры на нашей планете.

Существуют различные альтернативные решения учета и изменения климата и его последствий. Одно из них — приспособление экономики к меняющимся климатическим условиям, широкое внедрение малоэнергоемких технологий, уменьшение выброса СОг и других малых газовых составляющих в атмосферу. Это означает развитие направлений энергетики, не связанных со сжиганием органического топлива: атомной, гидроэнергетики; использование солнечной, ветровой энергии, хотя последние, нетрадиционные, источники энергии вряд ли в ближайшее время смогут заменить большую энергетику.

Другим способом борьбы с повышением температуры при изменении климата может стать выброс нейтральных аэрозольных частиц в верхние слои атмосферы (в виде щита от солнечного излучения). Однако этот способ требует тщательного изучения.

Все же наибольшую потенциальную угрозу для стратосферного озонового слоя представляет накопление в атмосфере химически инертных фреонов - фторхлорметанов, галогенов.

В 1926 г. норвежский инженер Эрик Ротхейм сконструировал первую аэрозольную упаковку. Практическое применение аэрозольные упаковки нашли лишь в 1941 г., когда американцы стали использовать их для распыления инсектицидов. А после 1945 г. аэрозоли стали широко использоваться во всем мире. Это и дезодоранты, и пена для бритья, и лак для волос, я средство для борьбы с насекомыми (в начале 50-х гг. XX столетия в аэрозольных упаковках в качестве газа-вытеснителя стали использовать фреоны (фторхлорпроизводные углеводородов), которые, как выяснилось по прошествии десятилетий, способствуют разрушению озонового слоя Земли и усиливают «парниковый эффект»). Они используются в промышленности как хладагенты, растворители, средства пожаротушения при производстве полиуретановых материалов, а также в быту для распыления лаков, красок, медикаментов в аэрозольных упаковках.

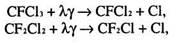

Медленно диффундируя в атмосферу, хлорфторуглеводороды под действием солнечной УФ-радиации с длиной волны около 190 нм фотолитически разлагаются, высвобождая атомы хлора (или брома):

где λg— длина волны солнечной ультрафиолетовой радиации.

Затем хлор каталитически разлагает озон:

С1 + О3 → СlO + О2,

СlO+ О → Сl + О2,

О3 + О → О2 + О2.

Общее содержание озона в атмосфере колеблется около (2-5)×10-5 объемных процентов. Максимальное его количество находится на высоте около 15-30 км. Верхний предел распространения озона находится на высоте около 50 км. В тропосфере количество озона не превышает 10-6%. Это связано с тем, что солнечная радиация, пройдя через слои образования озона, теряет часть спектра с длиной волны менее 2900 А, которая абсорбируется озоном. В тропосфере озон образуется локально, при действии грозовых разрядов на молекулы кислорода. Слой максимального содержания озона (озоновый экран) играет важнейшую роль в защите живых организмов от губительного воздействия ультрафиолетовой радиации.

Американские ученые ведут исследования озона в атмосфере с 1978 г. Созданный ими спектрометр для картографирования общего содержания в атмосфере «ТОМС» до сих пор работает на одном из спутников (с августа 1992 г. к исследованиям подключились и наши ученые).

В 1975 г. содержание стратосферного озона над Антарктидой в весенние месяцы стало заметно падать. А в середине 1980-х гг. его концентрация снизилась уже на 40%. Так называемая «озоновая дыра» над Антарктидой достигла площади США. В 1996 г. размеры ее увеличились в 2,5 раза.

Одни исследователи объясняют это естественной изменчивостью озоносферы, другие считают первопричиной рост фреонов, производные которых при низких температурах антарктической атмосферы имеют очень высокие скорости гетерофазных реакций на частицах полярных стратосферных облаков. В результате этих реакций, с одной стороны, уходят в твердую фазу и механически выпадают соединения азота, а с другой - соединения хлора переходят в формы, готовые к диссоциации с первыми лучами весеннего солнца. Возможно, что уменьшение озона над Антарктидой отчасти связано с «парниковым эффектом», так как потепление в приземном слое сопровождается похолоданием в стратосфере.

Одни исследователи объясняют это естественной изменчивостью озоносферы, другие считают первопричиной рост фреонов, производные которых при низких температурах антарктической атмосферы имеют очень высокие скорости гетерофазных реакций на частицах полярных стратосферных облаков. В результате этих реакций, с одной стороны, уходят в твердую фазу и механически выпадают соединения азота, а с другой - соединения хлора переходят в формы, готовые к диссоциации с первыми лучами весеннего солнца. Возможно, что уменьшение озона над Антарктидой отчасти связано с «парниковым эффектом», так как потепление в приземном слое сопровождается похолоданием в стратосфере.

Эффект сильнее проявляется в высоких широтах и может быть достаточным для возрастания частоты появления и плотности полярных стратосферных облаков, на которых идут гетерофазные реакции. Вероятность появления облаков может еще возрастать и из-за непрерывного роста количества метана, превращающегося в стратосфере в воду. Существует также угроза, что типичная для антарктических температур гетерогенная химия разрушения озона может охватить и другие части Земного шара.

Изменения озонового слоя связывают также с циклической активностью Солнца и с естественными атмосферными процессами.

Сведений о химии, составе и динамике озоносферы, накопленных за 15 лет исследований, оказалось недостаточно для объяснения причин внезапного возникновения антарктической «озоновой дыры». Это говорит о сложности и важности интенсификации исследований о необходимости защитных мер.

В 1985 г. была принята Венская конвенция по защите озонового слоя Земли, а в 1987 г. Монреальский протокол, который был дополнен поправками к нему Лондонской (1990 г.) и Копенгагенской (1992 г.) конференциями.

В 1995 г. использование агрессивных по отношению к озоновому слою Земли фреонов в странах Европейского содружества было запрещено.

2.6.3. Функционирование педосферы

Выше была отмечена полифункциональная роль почвенного покрова в биосфере. Почвенный покров имеет вполне определенные функции в системе земных геосфер. Являясь поверхностной геомембраной Земли, почвенный покров регулирует взаимодействие атмосферы, гидросферы, литосферы, пропуская, отражая или задерживая те или иные потоки вещества и энергии, поступающие из земных недр непосредственно на сушу, либо через гидросферу и из космоса через атмосферу.

Почва является открытой подсистемой в более сложной природной системе - геохимическом ландшафте, зоной наиболее напряженных техногенных геохимических процессов.

Однако многие свойства почв (как важнейшей составной части биосферы и сложного природного образования), в том числе и механизмы почвенных процессов, их организация и взаимосвязи в пространстве и во времени изучены недостаточно.

Почвам принадлежит роль регуляторов многих процессов миграции вещества в ландшафтах, к которым в условиях агроценозов на распаханных территориях может добавляться и перенос твердого вещества вследствие эрозии почв (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Потери почвенной массы и органического вещества в результате развития водной эрозии

| Степень эрозиро-ванности почвы | Потери почвенной массы в год, т/га | Потери гумуса в год, т/га | |

| дерново-подзолистые почвы | чернозем | ||

| Слабая Средняя Сильная | 6 6-12 12 | 0,1 0,1 - 0,2 0,2 | 0,6 0,6-1,2 1,2 |

Для оценки потерь в результате боковой поверхностной и внутрипочвенной водной миграции чаще всего используют специально оборудованные стоковые площадки, представляющие собой ограниченный участок на склоне (размером в сотни и тысячи кв. м), в нижней части которого установлены специальные емкости, куда собираются воды стока. В этих водах определяют, в частности, содержание любых соединений, в том числе и загрязнителей, так как смывается верхний, наиболее обогащенный техногенными продуктами горизонт, и именно он образует делювиальный нанос, опасность загрязнений почв пониженных элементов рельефа еще более возрастает, так же как и опасность загрязнения местных водоемов. Почвы, в частности, обладают в той или иной степени буферными свойствами: кислые почвы до известного предела нейтрализуют поступающие в них щелочные соединения, а почвы щелочные нейтрализуют поступающие в них (при загрязнении) кислоты. Это свойство почвы необходимо учитывать, в частности при оценке влияния кислотных дождей. Скорость закисления почв резко повышается в результате выщелачивания питательных веществ под действием кислых осадков и озона. Процесс сопровождается переводом нерастворимых соединений алюминия в растворимые, которые участвуют в замещении ионообменных центров. В результате обмена катионов растения поглощают освободившиеся катионы и почва закисляется. Поэтому при закислении почв возможно и повышение концентрации растворимых форм А1 и Fe. Однако кислотность почв, содержащих кальциты и доломит, при определенном соотношении скорости закисления почвы и реакции этих минералов с кислотами не меняется, особенно в нижних горизонтах, поскольку они не подвержены влиянию корневой системы растений.

С количеством гидроксидов алюминия и железа в почвах связана и их способность задерживать сульфат-анион (один из опасных компонентов кислотных дождей). Исследования в США показали, что в некоторых районах северо-востока США в почвах с рН менее 5,5 сульфаты, как правило, в них не задерживаются и попадают в водоемы, а в некоторых районах юго-востока США в почвах с рН более 5,5 остается более 50% выпадающих сульфатов [12].

Помимо кислотных дождей, на поверхность почвенного покрова попадает широкий спектр загрязнителей промышленного происхождения.

Наиболее высокий уровень загрязнения почв веществами, которые выбрасываются промышленными предприятиями, характерен для местностей вблизи центров черной и цветной металлургии.

В почве вблизи ряда предприятий черной металлургии в количествах, превышающих ПДК (более чем в 10 раз), содержатся также: бенз(а)пирен, ванадий, кадмий, кобальт, молибден, олово, свинец, фтор, хром.

Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности загрязняют почвы в основном нефтепродуктами. Вокруг районов нефтедобычи в радиусе до 1-2 км содержание нефтепродуктов в почве заметно превышает фоновый уровень, при этом толщина загрязненного слоя нарушенных земель доходит до 1, местами до 2 м. Наибольшее загрязнение почвы нефтепродуктами отмечено на территории Апшеронского месторождения, где среднее содержание нефтепродуктов превысило фоновую концентрацию в 32 раза, максимальное - 83 раза.

Кроме того, источником загрязнения почв являются золо-отвалы предприятий энергетики, а также бытовые и сельскохозяйственные отходы, что в совокупности с промышленными загрязнениями приводит к снижению урожайности и ухудшению качества сельскохозяйственной продукции.

По отношению ко многим минеральным и органическим загрязняющим веществам почвы являются фильтрами - не даром их используют в очистных сооружениях и для очистки вод. Но это замечательное свойство почв и создает в то же время главную опасность их загрязнения. В зависимости от количества и состава гумуса, кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, адсорбционной способности и других свойств в почвах задерживается часть макро- и микроэлементов, поступающих с техногенным потоком. Часть веществ, проникающая с почвенными растворами в более глубокие части профиля, встречает на пути еще ряд почвенно-геохимических барьеров: это иллювиальные, глеевые или карбонатные горизонты почв, задерживающие определенные группы элементов. Мощными геохимическими барьерами являются торфянистые горизонты почв. В качестве механического и термического барьера выступает горизонт вечной мерзлоты.

В зависимости от почвенно-геохимических условий часть удерживаемых в почвах элементов, в том числе и высокотоксичных, переходит в труднорастворимые, недоступные для растений формы, и они не включаются в биологический круговорот. Другие элементы в этих же почвах образуют относительно мобильные, но все же накапливающие формы и поэтому опасны для биоты. Остальные образуют в этих же условиях легкорастворимые формы, в почвах с промывным режимом они выносятся периодически за пределы почвенного профиля и поэтому представляют меньшую опасность. В почвах с водо-застойным режимом, наоборот, эта последняя группа растворимых и поэтому наиболее легкодоступных биохимически активных веществ насыщает водоносные горизонты почвы и представляет при слабом оттоке вод наибольшую опасность.

В почвах промывного режима степень опасности загрязнения подвижными формами загрязняющих веществ зависит, кроме того, от механического состава почв. Так, она наименьшая для хорошо водопроницаемых песчаных почв и увеличивается к менее водопроницаемым суглинистым и глинистым, а также к почвам с чередующимися прослоями разного гранулометрического состава, которые создают местные водоупоры.

Подвижность микроэлементов, а следовательно, опасность их сохранения и накопления в почвах, зависит, прежде всего, от кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий. В аэрируемых кислотных почвах с преобладанием окислительных условий (подзолистые почвы с хорошим дренажом) значительная группа микроэлементов (столь токсичные, как кадмий и ртуть) мигрирует и вымывается из профиля.

Значительная же группа микроэлементов в этих условиях дает слабоподвижные формы, они могут накапливаться в гумусовом и иллювиальном горизонтах почв и быть доступными для растений с глубокой корневой системой. Среди них имеются также токсичные микроэлементы: свинец, мышьяк, селен.

В кислых глеевых почвах (глеево-подзолистых, торфяно-глеевых) подвижность большинства микроэлементов уменьшается, особенно если среди загрязняющих веществ присутствует соединение серы. В этих условиях создается сероводородная среда и многие металлы образуют нерастворимые или слаборастворимые сульфиды. В растворах остаются лишь стронций, барий, избыток которых в застойных почвенных водах может создать неблагоприятную обстановку для биоты. В практически неподвижные формы переходят молибден, ванадий, мышьяк, селен, сера.

Значительная группа элементов в кислых заболоченных почвах накапливается в относительно подвижных и поэтому опасных для живого вещества формах. Среди них могут быть свинец, хром, кобальт, медь, цинк, кадмий, ртуть. Эти же элементы могут быть и в кислых, незаболоченных почвах.

В слабокислых и нейтральных почвах с хорошей аэрацией (дерново-подзолистые, серые лесные, бурые лесные), нерастворимые формы образуют соединения свинца (особенно в тех почвах, которые периодически известкуются). К этой группе могут быть отнесены дерново-карбонатные почвы. Хорошо подвижны в этих условиях и поэтому при сезонном промывании почв могут выщелачиваться соединения цинка, ванадия, мышьяка, селена. Однако большая группа элементов все же может задерживаться в гумусовом и иллювиальном горизонтах названных выше почв в слабоподвижных формах (например, кадмий, ртуть). Следовательно, по мере уменьшения кислотности почв опасность загрязнения этими элементами увеличивается.

В глеевых слабокислых и нейтральных почвах южной части таежной зоны и зоны широколиственных лесов (дерново-глеевых и перегнойно-глеевых) легко растворимы лишь соединения стронция. Большая часть микроэлементов в этих условиях дает слабоподвижные формы, среди них мышьяк, селен и хром, которые и представляют главную опасность. Менее опасен свинец, поскольку в этих условиях он практически неподвижен.

Рассмотренные закономерности естественно усложняются в зависимости от состава и количества гумуса, коллоидов, особенностей гидротермического режима почв.

Столь же различна судьба попадающих на поверхность почв органических загрязняющих веществ, в том числе пестицидов.

Опасность загрязнения остаточными пестицидами усиливается вследствие того, что многие первоначальные нетоксичные соединения по мере разложения в почвах или в водоемах образуют стойкие токсичные метаболиты, поэтому существенным моментом очищения среды является их полная минерализация.

Степень опасности загрязнения окружающей среды токсичными веществами зависит от уровня техногенной нагрузки на территорию, состава и устойчивости загрязняющих веществ, условий разложения и рассеивания их в почвах и сопредельных средах.

Рядом авторов отмечается увеличение скорости разложения органических веществ на пашнях, по сравнению с лесом, что объясняется возрастанием микробиологической активности пахотных почв по сравнению с целинными. Так, если скорость разложения на целине принять за 1, на пашне она составляет примерно 1,3.

Можно ожидать, что загрязняющие органические вещества, попадающие в почву, на пашне будут разлагаться, а летучие вещества (например, многие пестициды) испарятся несколько быстрее, чем в таких же почвах лесных массивов.

Скорость вымывания воднорастворимых загрязняющих веществ из почвенной толщи в пределах нечерноземной зоны, где коэффициент увлажнения превышает 1, изменяется главным образом в зависимости от водопроницаемости почв и почвообразующих пород и их сорбционной способности. Если скорость вымывания в почвах с наиболее высокой водопроницаемостью (песчаных, хрящевато-щебнистых, целинных) принять за 1, то на пашнях с почвами подобного же механического состава она снижается до 0,5, на суглинистых и тяжелосуглинистых целинных почвах - до 0,3-0,2, а на пашнях с почвами тяжелого механического состава - до 0,2-0,1.

В районах, сложенных песчаными отложениями, при прочих равных условиях, увеличивается опасность загрязнения грунтовых вод, а в районах, сложенных суглинками и глинами, особенно в условиях расчлененного рельефа, возрастает опасность переноса загрязнителей с поверхностным и внутрипочвенными стоками в местные депрессии и водоемы.

Таким образом, степень опасности остаточного накопления пестицидов в почвах возрастает с юга на север, а в пределах каждой ландшафтной зоны - от песчаных почв к суглинистым и глинистым, от незаболоченных - к переувлажненным и болотным.

Наибольшей опасности загрязнения остаточными стойкими пестицидами будут подвергаться в пределах подзоны дерново-подзолистых почв Псковская, Новгородская, Рязанская и Московская области (особенно ее восточная часть), где высок модуль давления пестицидов на территорию в целом и где большие площади занимают заболоченные и болотные почвы.

Заслуживает внимания и проблема использования в разной степени заболоченных и переувлажненных почв. Их освоение для сельскохозяйственных целей и обновление возможны только при условии постоянного осушения с помощью различных способов дренажа. Сущность осушительной мелиорации ландшафтов состоит в том, чтобы с помощью дренажных регулирующих устройств обеспечить на обновляемых массивах двустороннее регулирование водного режима почв.

Для экономической оценки мелиорации необходимо знать не только затраты на нее, но и получаемую прибыль, что требует дополнительной информации о влиянии дренажа на урожайность культур.

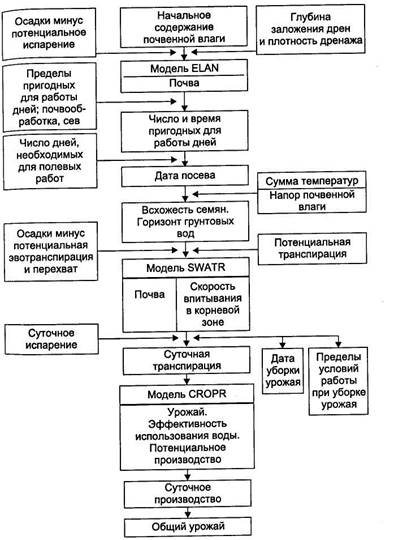

В связи с этим голландскими специалистами Ван Вииком и Феддесом была разработана и опубликована в 1982 г. комплексная математическая модель, с помощью которой можно рассчитать влияние действия дренажа на урожайность сельскохозяйственных культур для различных типов почв в течение Ряда лет.

Дренаж в значительной степени определяет время обработки пахотных земель в весенний период. Обработка влажной почвы может привести к созданию неблагоприятной структуры почвы для прорастания семян. В условиях увлажнения полевые работы следует проводить в короткий промежуток времени, что бывает связано с увеличением потребности в рабочей силе и машинах.

Дренаж понижает уровень грунтовых вод и сокращает содержание почвенной влаги. Весной низкая влажность в верхнем слое может вызвать задержку всходов и даже их гибель. На переосушенных же землях скорость подпитывания из грунтовых вод часто бывает низкой. Если в вегетационный период уменьшается наличие почвенной воды, происходит снижение потенциальной эвотранспирации и урожая.

Комплексная модель Феддеса позволяет производить расчет работы дренажа на основе постоянного моделирования в течение ранней весны и лета до начала уборки.

Важнейшими составными частями данной комплексной модели являются гидравлическая модель и модель эвапотранспирации.

Модель состоит из ряда блоков («слоев»), содержащих кондуктивную и емкостную часть, которые подсоединены к резисторам. Самый верхний блок, представляющий поверхность почвы, моделирует инфильтрацию, испарение и поверхностный сток. Десять других блоков представляют слои почвы от 0,1 до 0,2 м. Другой блок моделирует дренаж, который заложен на глубине до 1,9 м.

В последующем комплексную модель усовершенствовали. В усовершенствованной комплексной модели (рис. 2.8) для расчета использования воды и урожая культур применяют два новых блока (подсистемы): SWATR рассчитывает для нестационарного процесса суточную скорость транспирации, CROPR — суточный прирост биомассы и общий урожай.

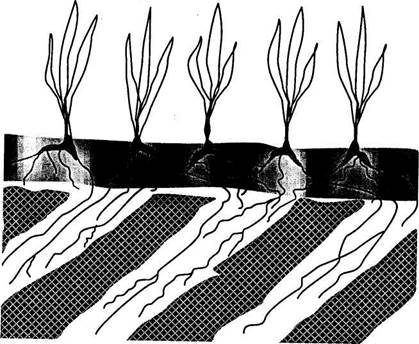

Существенное влияние на свойства почв оказывают и другие агромелиоративные мероприятия, в частности глубокая вспашка на болотах и заболоченных участках. При вспашке болот горизонтально лежащие слои торфа и песка естественного разреза изменяют свое положение и профиль почвы получается в виде чередующихся наклоненных слоев песка и торфа (рис. 2.9). В новом почвенном профиле в торфяном слое аккумулируется вода, а через песчаные полосы она просачивается в грунтовые воды и после этого уже отводится в открытый водоприемник. Растения, культивируемые на подготовленных таким образом участках, образуют в песчаных полосах глубокую корневую систему. Их корни получают воду и питательные вещества из торфяных полос. Причем глубоко вспаханные почвы способны нести большую нагрузку, чем необработанные.

Рис. 2.8. Комплексная модель для оценки влияния дренажа на урожай Культур на возделываемых землях (технологическая карта по Феддесу)

Рис. 2.9. Профиль почвы в виде чередующихся наклонных слоев торфа и песка после глубокой вспашки

Почвы, благоприятные для нормального роста и развития растений и позволяющие получать биомассу, пригодную для кормления животных и питания человека, не должны содержать химические элементы в концентрациях выше допустимых пределов.

Загрязненность почвы органическими веществами оценивают по комплексному показателю «Санитарное число», представляющему собой отношение количеств почвенного белкового и органического азота:

Характеристика почвы Санитарное число

Чистая 0,98-1,0

Слабо загрязненная 0,85-0,98

Загрязненная 0,70-0,80

Сильно загрязненная менее 0,70 .

Таким образом, почвенный покров на планете имеет довольно многообразные экологические функции, которые он может нормально выполнять лишь в ненарушенном состоянии. Поэтому охрана и рациональное использование почвенного покрова как основы жизни на Земле является глобальной экологической проблемой.

2.6.4. Функционирование гидросферы

Академик В.И. Вернадский, основоположник учения о геосферах нашей планеты, предлагал рассматривать всю историю образования водной оболочки Земли с позиции единства природных вод. Все природные воды, где бы они ни находились, теснейшим образом связаны между собой и представляют единое целое. К такому же выводу пришел и другой крупный отечественный исследователь - Ф.П. Саваренский.

В. И. Вернадский отмечал, что вода играет особую роль в истории нашей планеты, так как нет такого природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных процессов.

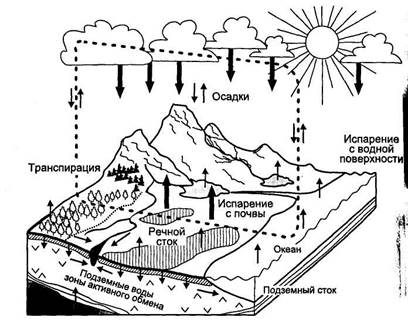

Большое влияние на формирование гидрологического и гидрогеологического состава окружающей среды оказывает исторически сложившийся глобальный круговорот воды (рис. 2.10), который называется также гидрологическим циклом.

В общих чертах он включает поступление воды в атмосферу при испарении и возвращение ее назад в результате конденсации и выпадения осадков. Круговорот воды в природе постоянно очищает и пополняет пресноводные геосистемы. Однако в гидрологический цикл могут попасть все производимые нами отходы и загрязнители. Кроме того, урбанизация, интенсификация лесного хозяйства, уничтожение лесов и опустынивание значительно усиливают поверхностный сток и снижают инфильтрацию.

Рис. 2.10. Схема круговорота воды в природе

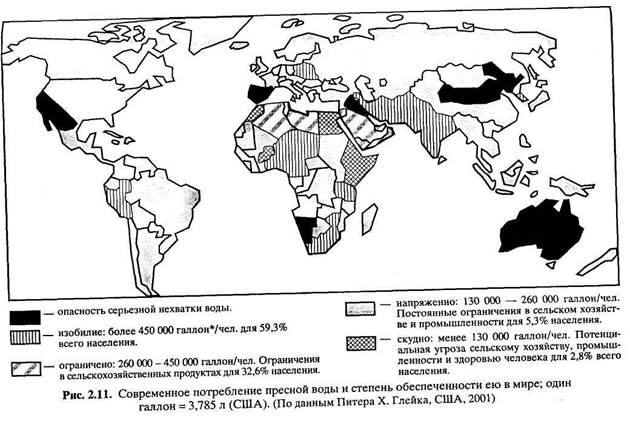

Общее количество потребляемой в мире воды из рек, водоносных пластов подземных вод и других природных ресурсов за прошедшее столетие существенно возросло. За это время использование воды на человека удвоилось.

На рис. 2.11 видно, что почти половина проживающих на планете людей сталкиваются с серьезными проблемами нехватки воды в сельском хозяйстве, промышленности и здравоохранении. Причем с этой проблемой могут столкнуться и такие богатые водными ресурсами страны, как США и Китай.

Как упоминалось ранее, в водных экосистемах различают две жизненные формы растительных гидробионтов: бентосную и фитопланктонную.

Бентосные (от греч. benthos - глубина) растения развиваются, прикрепившись или укоренившись на дне. Они выживают в бедной биогенами воде, поскольку получают необходимые питательные элементы (азот, фосфор, калий и др.) из донных отложений в результате разложения цетрита редуцентами. В то же время они нуждаются в проникновении сквозь толщу воды достаточного для фотосинтеза количества света. Зона, в которой возможен фотосинтез (эвтротическая зона), достигает глубины 30 м в очень чистой воде. В мутной воде она может составлять всего несколько сантиметров.

Фитопланктон (от греч. phyton - растение и planktos -блуждающий) состоит из множества видов водорослей, представляющих собой отдельные клетки, их скопление или «нити», которые держатся вблизи поверхности воды или прямо на ней. Фитопланктон должен получать биогенные вещества из воды, поэтому их недостаток в воде тормозит его развитие. Рост фитопланктона стимулируют биогенные элементы с полей.

Важнейшими биогенными элементами являются азот, фосфор, калий, кальций, натрий, железо и др. Все они участвуют в различных геохимических и биохимических циклах, однако для большинства водных экосистем лимитирующими являются фосфор и азот.

Хозяйственная деятельность в водосборах рек нарушает естественный круговорот веществ, изменяет потоки биогенных элементов. Избыточное поступление биогенных элементов в водотоках и водоемах вызывает их эвтрофирование (эвтрофикация, эвтрофизация, эвтрофия). Эвтрофикация вод - повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления в воде биогенных элементов под действием антропогенных и естественных факторов.

Основными поступлениями биогенных веществ в водотоки и водоемы от сельскохозяйственного производства являются: минеральные удобрения, органические удобрения промышленного производства (ТМАУ) и др., навоз и навозная жижа от животноводства (иногда в виде торфокомпоста), хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов, стоки от силосных сооружений и цехов по переработке продуктов растениеводства.

В открытые водоемы загрязнители поступают главным образом путем смыва их талыми и дождевыми водами (с поверхностным стоком), а также подземной инфильтрации атмосферных осадков, поливных и других вод с грунтовым потоком, гидрологически связанным с водоемами.

В открытые водоемы может попадать и дренажный сток с сельскохозяйственных угодий, орошаемых навозными стоками. Наибольшую опасность поступления биогенных элементов в водостоки представляют угодья, расположенные в пределах 500 м от уреза воды и в водоохранной зоне, где отмечается интенсивный поверхностный сток в процессе снеготаяния и ряд площадей подвергается затоплению паводковыми водами.

Определение возможного выноса биогенных веществ с сельскохозяйственных объектов в водоемы производится по агрохимической методике, основанной на зависимости их потерь (в результате процессов вымывания и центрификации) от количества выносимого растительной массой урожая.

Природные незагрязненные водоемы, как правило, содержат небольшое количество биогенных веществ. В воде водоемов азот присутствует в составе органических и минеральных соединений. Аммонийный азот преобладает в летний период. Зимой, когда питание рек осуществляется за счет грунтовых вод, в речных водах преимущественно находится нитратный ион. Содержание последнего в водах местного стока увеличивается с севера на юг. В воде рек центра европейской части РФ содержится от 0,05 до 3,3 мг/л, а в степной зоне - от 0,2 до 6,0 Мг/л NО3. Содержание аммонийного азота в незагрязненной воде рек редко превышает 1-2 мг/л. Для периода зимней гомотермии в европейских озерах содержание нитратного азота колеблется от 0,2 до 0,8 мг/л, общего азота - до 1,3 мг/л.

Основным элементом, лимитирующим продукционные Процессы в водоемах, является фосфор, который содержится в воде водоемов в виде органических и минеральных соедине  ний. Содержание общего фосфора (сумма минерального и органического) в воде незагрязненных водоемов изменяется в пределах 0,002-0,5 мг/л. Среднее содержание общего фосфора в реках европейской части России составляет 0,02 мг/л.

ний. Содержание общего фосфора (сумма минерального и органического) в воде незагрязненных водоемов изменяется в пределах 0,002-0,5 мг/л. Среднее содержание общего фосфора в реках европейской части России составляет 0,02 мг/л.

Наблюдения за химическим составом воды водоемов в районах размещения крупных животноводческих комплексов показывают существенное увеличение концентрации в ней азота, фосфора, органических и других веществ. Изменения гидрохимических характеристик водоемов особенно заметны при непосредственном сбросе в них навозных стоков.

Поверхностные воды считаются загрязненными, если их состав и свойства изменились под влиянием производственной деятельности и они стали в результате этого непригодны для водопользования или рыбохозяйственного использования.

Характеристики водоема составляются на основании физических, химических и бактериологических показателей: физические - запах, цвет, мутность, количество взвесей; химические - содержание нестойкого органического вещества (перманганатная окисляемость и биохимическое потребление кислорода - Б ПК), а также содержание растворенного в воде кислорода, концентрация аммония и нитритов (табл. 2.6), бактериологические, оцениваемые по числу микроорганизмов в 1 мм3 воды и числу бактерий группы кишечных палочек в 1 л воды (коли-индекс).

Таблица 2.6 Химические показатели качества воды водоемов

| Степень загрязнения | Растворенный кислород, мг/л | Процент насыщения кислородом | БПК5 мг/л | Перман-ганатная окисляемость, мг/л, О2 | NH4-, мг/л | |

| лето | зима | |||||

| Очень чистые | 9 | 14-13 | 95 | 0,5-1,0 | 1 | 0,05 |

| Чистые | 8 | 12-11 | 80 | 1,1-1,9 | 2 | 0,1 |

| Умеренно загрязненные | 7-6 | 10-9 | 70 | 2,0-2,9 | 3 | 0,2-0,3 |

| Загрязненные | 5-4 | 5-4 | 60 | 3,9-3,9 | 4 | 0,4-1,0 |

| Грязные | 3-2 | 5-10 | 30 | 4,0-10,0 | 5-15 | 1,1-3,9 |

| Очень грязные | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 15 | 3,0 |

Сильно загрязненная вода в 1 мл содержит десятки тысяч кишечных палочек (коли-индекс более 10 000), загрязненная - тысячи, слабо загрязненная - сотни, удовлетворительная - десятки, пригодная для питья - меньше трех. Другим бактериологическим показателем служит количество сапрофитных бактерий, живущих за счет готового органического вещества.

При поступлении в водоемы неочищенных сточных вод изменяются физические и химические свойства воды, растительный и животный мир водоемов. При очень сильном загрязнении меняется даже внешний вид водоема. В водоемах нарушается равновесие между продуцированием и разрушением (деструкцией) органического вещества. Уровень содержания азота, фосфора и органических веществ в сточных водах так велик, что он может оказывать не только эвтрофирующее влияние на водные организмы, но и прямое токсическое воздействие.

Первым экологическим следствием загрязнения водоемов сточными водами животноводческих комплексов служат снижение прозрачности воды в них и придонный дефицит кислорода в зимнее, а иногда и в летнее время. Флора и фауна таких водоемов претерпевают значительные количественные и качественные изменения. В первую очередь происходит смена видового состава организмов. Массового развития достигают три-четыре вида, характерные для вод с высоким содержанием органического вещества, и резко сокращается число видов, характерных для чистых вод. Увеличивается количество, биомасса и продукция планктонных водорослей и микроорганизмов. Резко угнетается развитие и распространение погруженных макрофитов, зато в значительных количествах развиваются нитчатые водоросли, требующие для своего развития повышенных концентраций биогенных веществ. Вода приобретает неприятный запах и привкус. В некоторых случаях усиленное развитие водорослей может иметь прямое токсическое воздействие на человека.

Поступающие в водоемы сточные воды животноводческих комплексов затрагивают не только растительные компоненты гидробиоценозов, но и качественно и количественно изменяют состав донной фауны. Из нее полностью исчезают виды, чувствительные к дефициту кислорода, и в массе развиваются менее чувствительные организмы, например личинки двукрылых насекомых. Значительные стоки приводят к почти полной гибели рыбы. Избыточное органическое вещество, накапливающееся в донных отложениях, подвергается в анаэробных условиях бактериальному распаду с образованием газообразных продуктов - метана, сероводорода, аммиака.

Отмечено также, что по берегам рек, в которые поступают навозные стоки, появляются заросли растений - нейрофитов, в основном сорняков, а деревья и кустарники при этом погибают. Причем смена прибрежно-водной, луговой и лесной растительности на сорную в этом случае происходит очень быстро, в течение одного сезона, и прослеживается на многие километры.

В то же время совершенно не выносят загрязнения и быстро исчезают различные осоки, кувшинки, кубышки и другие водные растения.

Необходимо иметь в виду, что с навозными и поверхностными стоками в водоемы могут попадать и патогенные микроорганизмы. Поэтому сброс навозных стоков в водоемы недопустим.

Сине-зеленые, диатомные водоросли и одноклеточные организмы еще до массового цветения выделяют в воду вещества восстановительной природы, которые реагируют с пероксидом водорода и оказывают губительное действие не только на другие водоросли, но и на мальков и взрослых рыб, водоплавающих птиц и скот, вызывая эпидемии среди людей. Проникнув в организм рыб, такие восстановители в ходе интенсивного водообмена блокируют металлоферменты окислительно-восстановительной дыхательной цепи.

Установленные закономерности позволяют предложить способ контроля за редокс-состоянием воды в процессе рыборазведения путем дозированного внесения 30%-го раствора пероксида водорода. Разителен показатель выживаемости мальков - при добавлении пероксида в оптимальной концентрации из 60 тыс. мальков на активное питание переходит 55 тыс., что в год дает большой экономический эффект.

Для снижения кислотности водоемов в первую очередь необходимы строгие ограничения количества вредных промышленных выбросов, что приведет к снижению кислотности дождей и позволит со временем восстановить первоначальное состояние озер.

Состояние вод Мирового океана. Океанические воды загрязняются сточными водами, выбросами двигателей внутреннего сгорания водных транспортных средств, нефтью и нефтепродуктами. Неправильная эксплуатация скважин и бурильных установок на континентальном шельфе (около 1/3 всей мировой добычи нефти приходится на шельфы), столкновения и аварии судов, строительство подводных нефтепроводов, запрещенная (но реализуемая на практике) промывка танкеров и сброс этих вод в море являются причиной нефтяных разливов. Образующаяся нефтяная пленка не только загрязняет пляжи, но и нарушает процесс тепло- и массообмена, изменяет климатический режим и препятствует насыщению воды кислородом. Записи со спутников показали, что в некоторых районах Мирового океана около 10% территории на расстоянии нескольких тысяч километров покрыты такой пленкой.

Каждая капля нефти покрывает непроницаемой пленкой 20 м2 морской поверхности, в 2 раза сокращает водообмен между океаном и атмосферой, губительно воздействует на микроорганизмы, рыбу и морских птиц. Нефть образует пленку толщиной всего в 0,001 см. В ней накапливаются ионы тяжелых металлов, пестициды и другие вредные вещества. А многие морские обитатели проходят стадию личинки как раз в поверхностном слое. Личинки многих гидробионтов погибают в морской воде, содержащей нефть в концентрации несколько Миллиграммов на литр. Особенно восприимчива к нефти икра Рыб. При концентрации нефти 0,01 мг/л количество нежизнеспособных личинок, выходящих из развивающейся икры, увеличивается в несколько раз.

Важная роль в разложении нефти и углеводородов в море принадлежит микроорганизмам (бактериям, грибам, дрожжам), которые насчитывают около 70 родов. К морским организмам, которые участвуют в процессах самоочищения, относятся и моллюски.

Различают две группы моллюсков.

В первую группу входят мидии, устрицы, гребешки и др. Для них характерна двухстворчатая раковина. Мидий называют санитарами моря. Их клиновидно-овальная двухстворчатая раковина достигает длины 15 см. Наиболее многочисленные колонии мидий обнаруживаются обычно на глубинах 5-20 м, хотя их можно встретить и у самой поверхности.

Обычно створки раковины чуть приоткрыты и хорошо видно, как из-под радужной мантии торчат две трубочки - сифоны. Через один сифон всасывается морская вода со всеми взвешенными в ней частицами, которые оседают в специальном аппарате, а через другой очищенная морская вода возвращается в море. Плотное поселение мидий площадью 1 м2 фильтрует в сутки 200 м3 воды. Одна крупная мидия может пропустить через себя до 70 л воды в сутки, очистив ее от возможных механических примесей и некоторых органических соединений. Так же, как мидии, питаются и другие морские животные - губки,асцидии.

У моллюсков второй группы раковины закрученной овально-конической формы (рапаны, шторины) или в виде колпачка (морское блюдечко). Ползая по камням, сваям, причалам, растениям, днищам судов, миллионы моллюсков прочищают ежедневно громадные заросшие и обросшие поверхности.

Однако наибольший ущерб океаническим водам нанесла интенсивная урбанизация прибрежных областей. Наиболее сильно пострадали атолл Морруроа, Великие озера, Мексиканский залив, Бостонская гавань, Нью-Йоркская бухта, бухта Гуанабара (Рио-де-Жанейро), Ирландское, Северное, Балтийское и Средиземное моря. Проблемы в этих регионах обусловлены перенаселенностью и несовершенной системой ликвидации отходов.

Отходами промышленных предприятий сильно загрязнены Балтийское море и Токийский залив. Еще одна зона с высоким загрязнением - это Карибский бассейн. Здесь выброс промышленных отходов невелик, а загрязненность обусловлена тем, что только 10% всего населения обеспечено канализацией.

Рейн и другие реки ежегодно доставляют в Северное море сотни миллионов тонн цинка, свинца, меди, а также немалое количество кадмия, мышьяка, ртути и радиоактивных отходов. Свыше сотни миллионов тонн отходов поступает с судов, нефть поступает с 4000 скважин, 150 буровых платформ и нефтепроводов общей протяженностью 8000 км, из труб ежегодно просачивается более 30 тыс. т углеводородов. Это привело к тому, что полностью исчезли лосось, осетровые, устрицы, скат, пикша и т. д.

В океанах наблюдается бурное цветение водорослей - феномен, получивший название «красные приливы». Негативное действие этого феномена во многом аналогично цветению водорослей в зарегулированных пресноводных водоемах. «Красный прилив» - это гигантские скопления фитопланктона; они существовали и ранее, однако, по мнению ученых, имели иную периодичность и другой состав. Кроме того, обнаружено выделение из них ядовитых веществ. Образование «красных приливов» в первую очередь связывают с повышенным содержанием в морской воде фосфатов и нитратов, которые, как правило, даже при обработке сточных или загрязненных вод удаляются в незначительной степени и при попадании в воду стимулируют рост микроорганизмов, а кислотные дожди способствуют распространению этого явления.

Механизм уничтожающего действия фитопланктона крайне прост: это выделение токсинов при контакте с жабрами рыб или быстрый рост поглощения кислорода, в результате чего рыба задыхается. При этом гибнут водоросли и моллюски.

Степень нанесенного ущерба настолько велика, что если сейчас прекратить вредные сбросы, то для нормализации экологической ситуации потребуется несколько десятилетий. Это подтверждается, например, тем, что пестициды в осадках или Донном иле сохраняются десятки лет, а микробиологический распад пластмасс в воде длится в среднем 400-500 лет. Большой вред нанесен осушением заболоченных прибрежных зон, Которые долгие годы были своеобразным коллектором вредных стоков. В результате осушения все вредные вещества переходят в морскую воду.

С целью сохранения чистоты морей 17 стран Средиземного моря в 1976 г. взяли на себя обязательства по контролю за состоянием водных ресурсов. В настоящее время этот контроль осуществляет ООН. В 1987 г. сдан в эксплуатацию крупный комплекс по очистке сточных вод в Марселе, подготовлен к пуску в Барселоне, намечается ввод подобного комплекса в Афинах. Ведется работа по кооперации и других морских держав. Специалистами решены многие вопросы, связанные с контролем состава сточных вод и содержанием в них пестицидов; наиболее трудной остается проблема разработки методов контроля за смывом в море фосфорных и азотных удобрений. За последние годы перед развитыми странами возникла проблема: что делать с вредными для всего живого ядовитыми и радиоактивными отходами. По окончании Второй мировой войны этому не уделяли должного внимания ни в Европе, ни в США. Однако в начале 70-х годов ситуация резко изменилась, когда на берегу Канала любви у Ниагарского водопада было обнаружено 20 тыс. т ядовитых химических отходов. Из этой зоны было эвакуировано 2,5 тыс. человек, отмечены повышенная заболеваемость раком и уродства у младенцев. Этот факт привлек внимание официальных органов и общественности к проблеме уничтожения и захоронения вредных отходов. Подобная опасность существует и в Европе. С 1980 г. в Голландии зарегистрировано 4300 случаев заражения местности. В ФРГ таких зон около 35 тыс., в Великобритании заражено 10 тыс. га земель.

В результате загрязнения поверхности океана и морей нефтяной пленкой сокращается продуктивность фитопланктона, являющегося основой всех пищевых цепей в морях. Сокращается и продукция поставляемого им в атмосферу Земли кислорода (в круговороте кислорода он составляет 70% баланса). Достиг предела и вылов рыбы. Так, с 1975 по 1995 гг. он возрос с 50 млн т до 97 млн т. При этом исчезают ценные виды рыб (даже в новых местах лова).