1. 4. Единая сфера жизни на планете

1.4.1. РОЛЬ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА В СОЗДАНИИ БИОСФЕРЫ

Живое вещество появилось на планете около 3 млрд лет назад.

На протяжении протерозоя под воздействием развивающегося живого вещества принципиально изменился обмен между наружными оболочками планеты и составом газовой и водной оболочек.

Перестройка состава газовой оболочки Земли была совершена в итоге жизнедеятельности простейших, населяющих тонкий поверхностный слой океана, в котором сосредоточена основная часть живого вещества Мирового океана. Причем, основная часть массы планктона приходится на пер-вые 100 м глубины.

Общая живая биомасса океана составляет около 29,109 т, в том числе 21,2×199 - зоопланктон и 0,9×109 т - фитопланктон [8].

Фитопланктон Мирового океана ежегодно поглощает из атмосферы 82,7×109 т углекислого газа и выделяет 60,2×109 т кислорода.

Несмотря на благоприятные условия, жизнедеятельность организмов моря имеет предел, который обусловлен низкой концентрацией многих необходимых элементов. Возможно по этой причине примерно 400 млн лет назад живое вещество начало активно осваивать сушу. С этого момента геохимия географической оболочки приобрела современные черты. В настоящее время поглощение CО2 и выделение О2 на суше происходит в 4 раза быстрее, чем в океане.

Образование живого вещества суши существенно изменило миграцию химических элементов в системе «суша - океан».

Наземная растительность не только обеспечивает планетарный кругооборот кислорода и углекислого газа, но также играет роль геохимического фильтра, через который проходит вся масса химических элементов, вовлекаемых в миграцию с водным стоком. Масштабы деятельности живого вещества на суше значительно больше, чем в пределах океана.

И, тем не менее, традиционные представления об эфемерности и ничтожности жизни долго господствовали над научной мыслью.

И действительно, если массу литосферы и гидросферы принять за 100%, то первая составляет примерно 95%, вторая - около 5%, атмосфера - немногим более 0,01%, а суммарная масса живых организмов - несколько миллионов долей процента.

Однако оказалось, что живые организмы, несмотря на незначительную массу, являются мощным фактором геохимической эволюции наружной части нашей планеты, что было отмечено великим русским ученым В. И. Вернадским (рис. 1.6).

В начале 20-х гг. XX в. он сформулировал представление о живом веществе как о совокупности живых организмов, выраженной массой и химическим составом.

Это открыло возможность для сопоставления живых организмов (преимущественно биоты) с другими компонентами природы - горными породами, водами, атмосферным воздухом и др. Концентрацию химических соединений, потребляемых живыми организмами, В. И. Вернадский назвал биогенами.

Рис. 1.6.

Живое вещество в основном состоит из элементов, образующих газовую и водную оболочки планеты, 98,5% массы живого вещества составляют кислород, углерод и водород.

Вывод о роли живого вещества в развитии нашей планеты является главным в учении о биосфере и назван А. И. Перельманом законом Вернадского.

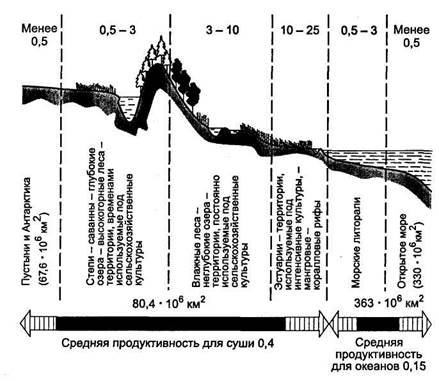

С биосферой связано выполнение наиболее важной функции живого вещества - биологической продуктивности, т. е. создание биомассы, первичной и вторичной биогенной продукции (рис. 1.7).

Общая биомасса растений и животных Земли составляет 1843 млдр т, а ежегодная биопродуктивность - 174 млрд т. Причем почти вся ежегодная продукция биомассы разру-шается и только 0,8 % (1,4 млрд т) захоранивается в осадках.

Деятельностью живого вещества в значительной мере определяется современное геохимическое состояние географической оболочки, а также функционирование глобального механизма газообмена.

Рис. 1.7. Экосистемы биосферы и распределение в них валовой первичной продукции

1.4.2. БИОКОСНЫЕ СИСТЕМЫ

В биосфере Земли все вещество находится в двух качественно различных состояниях: живом и косном. Несмотря на то, что живое и неживое резко обособлены друг от друга, они составляют биокосные системы (экологические системы), поскольку организмы и живое вещество в целом являются неравновесными биологическими системами и свое устойчивое состояние поддерживают только непрерывным обменом вещества и энергии с окружающим их веществом.

Живое вещество, используя солнечную энергию, организует косное вещество и создает новое поколение организмов, а также особую разновидность вещества - биогенное вещество, которое образуется из отходов живых организмов и отмерших их частей (гумус почвы, торф, каменный уголь, известняк и др.). Особой разновидностью биогенного вещества является созданное человеком техногенное вещество (пластмассы, свободные металлы, машины, книги, картины и др.).

Создавая отрицательные обратные связи с окружающим косным веществом, живые организмы способны преодолевать внешние воздействия и поддерживать свое стабильное состояние (гомеостаз - из слов «подобный», «стабильный»).

Но живые организмы, особенно высокоорганизованные, способны создавать и положительные обратные связи с окружающей средой, что приводит к изменению самих организмов и продуктов их деятельности (эволюция жизни и функций организмов, развитие умственных способностей, усложнение орудий труда и др.).

В результате деятельности наземного живого вещества на поверхности суши возник биогенный слой, еще более активный, чем планктонный слой океана - это почвенный покров - педосфера. В. И. Вернадский удачно назвал почву биокосным телом.

Почвенный покров планеты - зона наиболее напряженных биогенных геохимических процессов. В ней тесно сочетается деятельность как высших растений (составляющих основную массу живого вещества Земли), так и почвенных животных и микроорганизмов. В. А. Ковда утверждал, что в почве сосредоточена одна четвертая часть всей биомассы лесов и более двух третей массы степной растительности. Биомасса микроорганизмов педосферы оценивается в 1 млрд т.

Наиболее активно биохимические процессы происходят в самом верхнем горизонте почвы. Соответственно сверху вниз происходит убывание содержания гумуса, численности животных и микроорганизмов, концентрация химических элементов (вовлекаемых в биологический круговорот). Естественно, что эта общепланетарная закономерность в различных типах почв определенным образом видоизменяется.

Кроме почвы к биокосным системам относится и подавляющее большинство вод земной коры (в том числе и Мировой океан): реки, озера, грунтовые и многие подземные воды.

Образование планктонного слоя в океане и почвенного покрова на суше обусловило появление новых факторов глобальной миграции химических элементов в географической оболочке. В массообмене между атмосферой и поверхностью суши в настоящее время принимает участие не столько литосфера, сколько педосфера. Важная роль в дифференциации химических элементов на границе раздела «океан-атмосфера» отводится жизнедеятельности планктона.

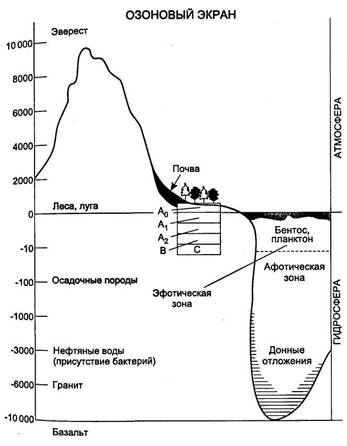

Самая крупная биокосная система - биосфера. Это такая область жизни, которая включает в себя тропосферу, Мировой океан, ландшафты суши и толщу литосферы до глубин в сотни и тысячи метров, где еще возможна геохимическая деятельность бактерий (условная нижняя граница биосферы - горизонты с температурой 100°С). Таким образом, биосфера резко неоднородна по агрегатному строению вещества - в нее входит часть атмосферы, гидросферы и литосферы (рис. 1.8). Это обстоятельство, вероятно, и мешало внедрению понятия о биосфере в естествознание, хотя элементы подобного подхода к природе намечались уже в трудах великого французского натуралиста Ж. Ламарка (1744 - 1829).

Термин «биосфера» и научное понятие о ней были сформулированы лишь в 1875 г. крупным австрийским тектонистом Э. Зюссом (1831-1914). Специально биосферой Э. Зюсс не занимался и разработка современного учения о биосфере, ставшего теоретической основой решения проблемы окружающей среды, связана с именем В. И. Вернадского.

Биосфера представляет собой неоднородную пленку на поверхности Земли. Наиболее мелкие элементы «мозаики», из которых сложена вся «картина» биосферы, называются экосистемами (биогеоценозами). Понятие экосистемы введено в биологию ботаником А. Тэнсли в 1935 г. Оно трактуется как совокупность местообитания и характерных для него сообществ живых организмов, т. е. неживой и живой природы, в их взаимодействии в определенном участке биосферы.

Рис. 1.8. Строение биосферы

Понятие о биогеоценозах впервые сформулировал В.Н. Сукачев в 40-е гг. XX в. Биогеоценозами В. Н. Сукачев называл участки земной поверхности, относительно однородные по составу растительности (фитоценоз), животного населения (зооценоз), микроорганизмов (микробоценоз), строению почвенного покрова, горных пород, лежащих непосредственно под почвенным покровом, климатических условий и увлажнения. Все это компоненты биогеоценозов. Растительность, животное население и микроорганизмы объединяются под общим названием - биоценоз, а участок земной поверхности, который занимает данный биоценоз, носит название биотопа или экотопа.

Биоценоз активно взаимодействует со средой обитания - биотопом. Каждый биогеоценоз отделяется от других границами. Границами биогеоценозов являются прежде всего границы растительных сообществ. К биогеоценозу применим и термин «экосистема», хотя между этими почти однозначными терминами имеются различия. Понятие «экосистема» является более широким. Она не связывается с каким-либо ограниченным участком земной поверхности. Так, экосистемой можно считать лесную зону и биосферу в целом.

В последнее время, в связи с развитием глобальной экологии, стал использоваться термин «экосфера». В него обычно вкладывается тот же смысл, что и в понятие «биосфера». Однако можно думать, что в понятие экосферы можно вкладывать другое, отличное от биосферы, значение. Представляется, что функционирование глобальной экосистемы проявляется не только в пределах биосферы. Так, вся атмосфера Земли является продуктом жизни и экраном, защищающим жизнь от воздействия Космоса. Она же служит и ресурсом газов, необходимых для жизни, и т. д. Поэтому под экосферой можно понимать пространство, в котором действуют обратные связи между живым и косным веществом Земли.

1.4.3. МИГРАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ В БИОСФЕРЕ

Циклический обмен химическими элементами между литосферой, гидросферой и атмосферой претерпел определенную эволюцию от момента их обособления до настоящего времени. До появления жизни на Земле протекали только геохимические процессы. Основным источником энергии геохимических процессов на поверхности планеты служила энергия Солнца. Миграция химических элементов была геохимически связующим звеном, объединяющим земную кору, поверхность суши, океан, атмосферу в единый цикл круговорота химических элементов. Этот круговорот, получивший название большого геологического круговорота, продолжается и сейчас, однако главной энергетической силой является энергия живого вещества. Возникновение жизни на Земле привело к появлению нового типа миграции химических элементов - биогенной миграции.

Поскольку практически вся первичная продукция живого вещества минерализуется потребителями (частично в результате сжигания), освобождаемые химические элементы находятся в состоянии наиболее благоприятном для нового их использования продуцентом. В результате осуществляется биогенный геохимический круговорот веществ внутри биоценоза (биома, биоты). Это представляет исключительную возможность экономно многократно использовать ограниченные запасы элементов питания.

Глобальная емкость этого круговорота равна массе первичной продукции живого вещества около 8,8×1011 т/год. Она продуцируется примерно поровну в океане и на суше. Если учесть, что общая живая биомасса Земли около 6,5×1012 т, то обновление ее в результате биогенного круговорота между продуцентами и консументами происходит за 7,4 года. Естественно, что в разных биоценозах интенсивность биогенного круговорота неодинакова.

Рассмотренный выше биогенный (биоценологический) круговорот не замкнут. Он пополняется за счет атомов окружающей среды и, в первую очередь, теряет часть химических элементов в окружающую среду.

Одна из основных геохимических функций живого вещества заключается в осуществлении особого биогенного круговорота атомов и в общей интенсификации обмена атомов между литосферой, гидросферой и атмосферой Земли.

Круговорот атомов между живым веществом и окружающей средой, как и круговорот внутри биоценоза, представляет саморегулирующуюся систему. Рост массы живого вещества сокращает количество элементов питания в окружающей среде, что, в свою очередь, начинает тормозить, а затем и сокращать биомассу, возвращая систему в исходное положение.

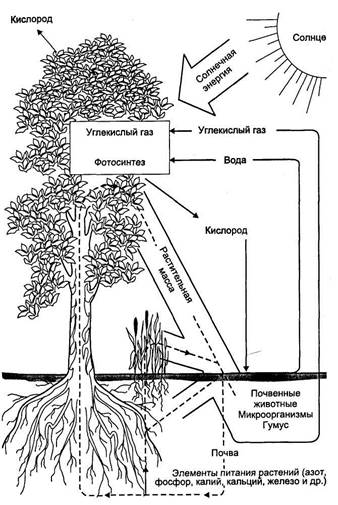

Совокупность процессов образования, отмирания и разложения живого вещества, обусловливающих круговорот химических элементов в системе «среда - живое вещество - среда» называют малым биологическим круговоротом веществ (рис. 1.9).

Биологический круговорот нередко называют биогеохимическим круговоротом веществ. Во времени он представляет собой полный (замкнутый) цикл, называемый биологическим или биогеохимическим циклом. В результате биологического круговорота происходит распределение химических элементов, перенесение их из исходных горных пород в почву, растения и животные организмы.

Обмениваясь атомами с окружающей средой, растения кардинально меняют ее состав. Выделяя в окружающую среду свободный кислород, ионы водорода и другие «геохимические диктаторы», растения определяют окислительно-восстановительные и кислотно-щелочные условия миграции остальных элементов.

В биосфере имеют место и глобальные циклы отдельных химических элементов (углерода, кислорода, водорода, азота, серы, хлора и др.). Причем данные геохимические циклы захватывают не всю кору выветривания континентов, а лишь зону гипергенеза (поверхностную часть) и, главным образом, педосферу.

К циклам элементов, поступивших в географическую оболочку в результате выветривания литосферы, относятся: кальций, натрий, калий, кремний, фосфор, тяжелые металлы и др.

1.4.4. ГОМЕОСТАЗ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС) В БИОСФЕРЕ

Наиболее ярким примером циклического массообмена внутри географической оболочки является геохимия углерода. Непрерывный вывод углерода из глобального цикла и захоронение его в осадках морей имеет кардинальное значение для развития географической оболочки.

Рис. 1.9. Малый биологический круговорот веществ

Резервуаром, откуда на протяжении почти 2 млрд лет черпался углерод, служит атмосфера. В то же время содержание в ней этого элемента в форме углекислого газа ограничено (0,58×1012 т). Непрекращающееся выделение углерода из атмосферы могло бы обусловить постепенное убывание CO2 в атмосфере, а, следовательно, уменьшение биологического круговорота, а затем и полное прекращение жизни на Земле. Однако этого не происходит. Углерод постепенно поступает на поверхность планеты и количество CO2 в атмосфере поддерживается на достаточно высоком уровне. Единственным источником такого пополнения атмосферы могут служить вулканические газы. С другой стороны, создание современной географической оболочки, поддержание ее функционирования обусловлены геохимической деятельностью живого вещества. Если бы живые организмы не обеспечивали геохимический цикл углерода, поддерживающий невысокую концентрацию СО2 в атмосфере, то захоронение количества углерода (около 1×1017 т) находилось бы в виде 4×1017 т углекислого газа в атмосфере, т. е. в тысячу раз больше, чем в настоящее время. А это имело бы самые серьезные последствия.

Известно, что молекулы СО2 в атмосфере поглощают инфракрасное (тепловое) излучение земли и испускают поток энергии к земной поверхности. Столь сильное увеличение содержания углекислого газа могло бы вызвать разогрев поверхности планеты, повышение температуры до 400°С, испарение Мирового океана и создание обстановки, подобно той, которая имеет место на Венере.

Как мы уже говорили выше, разработав и использовав биогеохимический подход, В. И. Вернадский впервые показал, что живое вещество является неотъемлемым элементом единой динамичной системы «атмосфера - гидросфера - литосфера».

Позднее, в 1982 г., американский ученый Г. Лавелок (к сожалению, незнакомый с трудами В. И. Вернадского) конкретизировал и несколько изменил тезис В. И. Вернадского об организованности биосферы. Согласно разработанной Г. Лавелоком концепции, наша мать Земля (Гея) представляет собой один сложный организм, в котором планетарная биота управляет связями между атмосферой, океанами и педосферой. Тем самым биота поддерживает стабильность потоков вещества в биосфере и, прежде всего, круговорот углерода. Вследствие этого живое вещество контролирует парниковый эффект и стабилизирует климат планеты. Таким образом, прямые и обратные связи поддерживают гомеостаз, т. е. устойчивое состояние Геи.

В 1995 г. российский ученый В. Г. Горшков идею Г. Лавелока сформулировал следующим образом: биосфера подчиняется принципу Ле Шателье-Брауна и ведет себя как саморегулирующая система, способная подавлять всякие природные нарушения и восстанавливать некий внутренний баланс. Безусловно, высказанные выше идеи авторов являются не бесспорными. В то же время история становления биосферы может служить подтверждением их правоты. Почти четыре миллиарда лет в истории биосферы чередовались два состояния - хаоса и гомеостаза, и она в результате не разрушилась. Но в мезолите, т. е. между 10 и 5 тыс. лет назад, развитие производящего хозяйства и первая демографическая революция стали прелюдией к переходу биосферы в третье состояние - состояние дестабилизации.