Глава 1. Географическая оболочка Земли

1.1. ЛАНДШАФТНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗЕМЛИ

Шарообразная форма планеты Земля и ее круговые вращения обусловливают неравномерное распределение по земной поверхности энергии и вещества, что приводит к территориальной дифференциации ландшафтной сферы. Особой формой дифференциации является зональность, т. е. закономерное изменение всех природных компонентов от экватора к полюсам. В основе этого изменения лежит неравномерное поступление солнечной энергии на разных широтах Земли, что позволяет различать 13 географических (они же и климатические) поясов (табл. 1.1).

Каждый географический пояс характеризуется преобладанием определенной воздушной массы, тепловых условий в течение года и имеет широтное направление, что связано с неодинаковым поступлением солнечной радиации на земную поверхность и различиями в циркуляции атмосферы.

Естественно, что существование разных широтных климатических поясов Земли и их тепловой режим определяются также положением планеты относительно Солнца и наклоном оси ее вращения к эклиптике. Этими же причинами объясняется отчасти и зональное распределение влаги.

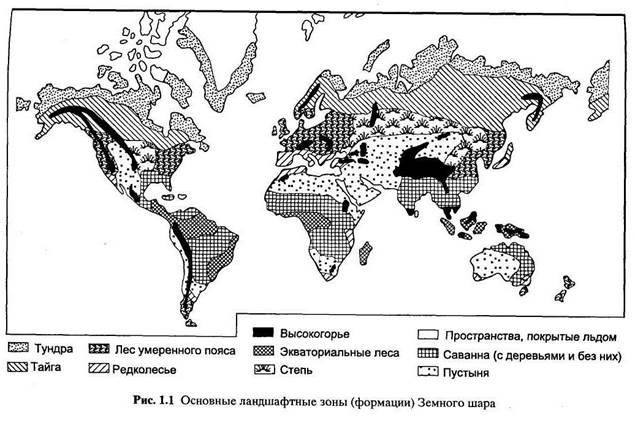

Климатические пояса или тепловая широтная зональность, обусловленная планетарно-космическими причинами, являются первичным фактором зональных закономерностей и распределения других природных компонентов (воды, почвы, растительности, животного мира), а также возникновения крупных природных систем - ландшафтных зон (рис. 1.1). Особенности их распространения на поверхности суши подчинены законам горизонтальной и высотной природной зональности. Впервые зональность была обоснована В. В. Докучаевым в его работе «К учению о зонах природы», изданной в 1899 г.

Таблица 1.1. Геофизические пояса Земли

| Пояс | Площадь | поясов |

| млн км2 | % от площади | |

| Арктический | 14,45 | 3 |

| Субарктический | 17,62 | 3 |

| Умеренный | 53,22 | 10 |

| Субтропический | 39,72 | 8 |

| Тропический | 80,77 | 16 |

| Субэкваториальный | 38,65 | 7 |

| Экваториальный | 22,07 | 4 |

| Субэкваториальный | 30,11 | 6 |

| Тропический | 95,10 | 19 |

| Субтропический | 33,78 | 7 |

| Умеренный | 34,47 | 7 |

| Субантарктический | 23,93 | 5 |

| Антарктический | 26,19 | 5 |

| Всего по поясам | 510,08 | 100 |

Долгое время оставалось неясным само содержание понятия «природные зоны», отсутствовали обоснованные критерии их выделения. Так, в трудах Л. С. Берга они получили название ландшафтно-географических зон. Под географическими (или ландшафтными) зонами он понимал области, вытянутые в соответствии с климатическими поясами преимущественно в широтном направлении и отличающиеся тем, что на их протяжении общий облик природы остается более или менее постоянным.

Развивая классическое определение Л.С.Берга, Ф.Н. Миль-ков характеризовал природную зону как относительно крупную часть географического пояса, отличающуюся господством какого-либо одного зонального типа ландшафта (степной, пустынный и т.д.). Этого определения придерживаются сейчас большинство ученых-географов.

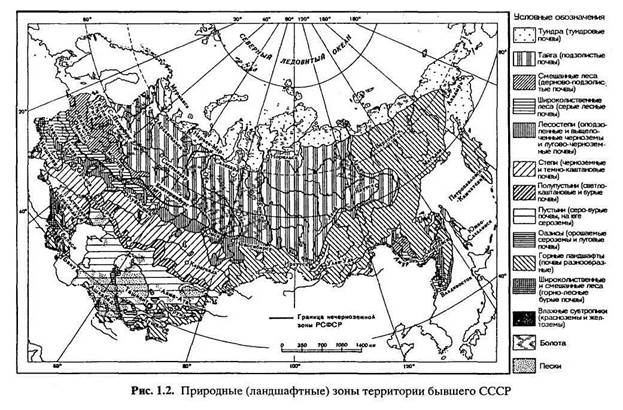

Ha рис. 1.2 показаны природные (ландшафтные) зоны территории бывшего СССР.

Каждая из ландшафтных зон отличается господством определенного зонального типа почв и ландшафтов, имеет свои внутризональные отличия по широте и долготе, выражающиеся в различиях рельефа, почв, растительности, естественных ресурсов.

Так, географы выделяют в пределах географической оболочки ряд различных по своим масштабам соподчиненных природных комплексов: стран, провинций, областей, ландшафтов.

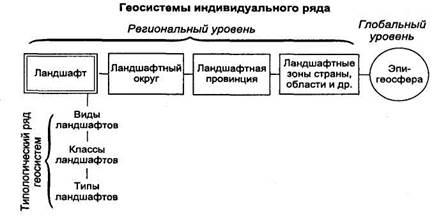

В соответствии с иерархической системой классификации сухопутные ландшафты могут рассматриваться как в типологическом, так и в индивидуальном классификационном ряду (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Схема иерархии геосистем (ландшафтов) (по А. Г. Исаченко с дополнениями А. В. Антиповой [1])

В ландшафтной структуре в свою очередь наиболее важными компонентами являются почвенно-растительный покров и животный мир, которые служат отличительными признаками ландшафта, придают ему характерный внешний облик и Функциональные особенности, часто используются для характеристики природного комплекса в целом.

Морские ландшафты. В соответствии с широтной симметрией в мировом океане выделяются следующие географические зоны: одна экваториальная, две тропические, две умеренные, две приполярные.

Мировой океан - самый обширный биотоп планеты (занимает 71% ее поверхности), однако по видовому разнообразию он значительно уступает суше. В океанах обитают около 180 тыс. видов животных и около 20 тыс. видов растений.

От экваториальной зоны к полярным поясам видовое разнообразие жизни уменьшается в 20 - 40 раз, но общая биомасса возрастает примерно в 50 раз. Возрастание биомассы связано с тем, что холодноводные организмы плодовитее, жирнее. Здесь на 2 - 3 вида приходится 80 - 90% биомассы планктона. Общая биомасса организмов мирового океана достигает 36 млрд т, а первичная продуктивность - сотни миллиардов тонн органики в год.

Меридиональная симметрия относительно плоскости, проходящей через середины океанов, проявляется в том, что центральные зоны океанов заняты пелагическим биоценозом. К западу и востоку по направлению к берегам расположены неритические зоны сгущения жизни. Здесь биомасса планктона в сотни, а бентоса в тысячи раз больше, чем в центральной зоне. Меридиональная симметрия нарушается действием течений и «апвелинга».

Хотя концепция биогеоценоза (экосистемы) была разработана первоначально применительно к наземным и пресноводным объектам, она оказалась приемлемой и при изучении океанов и морей.

Вблизи континентов расположена зона с глубиной менее 200 м, называемая континентальным плато. Прибрежные морские ландшафты в большинстве случаев четко подразделяются на отдельные экосистемы шельфа-литорали и мелководий. В связи с небольшой глубиной они подвергаются действию волн и приливов. Близость к материкам определяет богатство минеральными и органическими веществами, находящимися в растворе или во взвешенном состоянии. Отсюда их высокая продуктивность.

Экосистемы шельфа занимают около 7,6% площади океанов нашей планеты. До глубины 2000 м расположен так называемый континентальный склон, отличающийся значительной крутизной. Он занимает около 8,1% площади мирового океана.

На дне Мирового океана находится грандиозная система хребтов (шириной до 3000 км и высотой до 3 км), рифтовых долин и глубоководных желобов.

Большая часть океана находится на глубине более 2000 м. Здесь располагаются пелагические морские ландшафты. Глубокие воды абиссальной и инфроабиссальной зон приводятся в движение лишь крупными течениями, чаще горизонтальными и реже вертикальными. Они бедны растворенными веществами и отличаются низкой продуктивностью. Так, например, нехватка фосфатов часто ограничивает размножение планктона. Экосистемы открытых вод занимают около 84,3% акватории океанов. Названные выше морские биотопы заселяют специфическими биоценозами водных организмов. Они подразделяются на три большие группы, различающиеся образом жизни.

Бентос состоит из организмов, обитающих на дне. Они могут быть сидячими (водоросли, губки, книдарии, мшанки, асцидии и др.), роющими (кольчатые черви, двустворчатые моллюски и др.), ползающими (иглокожие, ракообразные и др.) или свободно плавающими у самого дна (ракообразные, рыбы, головоногие моллюски и др.).

Планктон образован организмами, пассивно взвешенными в воде и неспособными противостоять течениям. Они часто могут совершать большие вертикальные суточные миграции, Достигающие нескольких сот метров.

Фитопланктон состоит из разных групп водорослей, почти исключительно одноклеточных (диатомовые, перидинеевые, кокколитифоридевые и т.п.) и бактерий. Временный компонент здесь образуют личинки кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, иглокожих, а также мальки рыб.

Нектон состоит в основном из рыб, головоногих моллюсков, китообразных, ластоногих и других видов, живущих в толще воды и способных активно перемещаться независимо от течений. Нектон и планктон открытых вод часто называют пелагическими организмами.

Отдельные морские экосистемы связаны друг с другом процессами водообмена, гравитационного транспорта и активной миграции, организмов через переходные зоны (эко-тоны). Однако обменные процессы внутри таких экосистем отличаются значительной замкнутостью и устойчивостью. Вместе с тем, как и в некоторых сухопутных ландшафтах, пространственная смена морских экосистем иногда может происходить на фоне постепенного изменения условий обитания, в результате чисто биотических взаимодействий между видами.

1.2. ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Зональность, азональность и провинциальность - не единственная закономерность в размещении природных ландшафтов. В пределах зоны, подзоны и ландшафта природные условия будут резко различными в зависимости от состава горных пород и рельефа.

Все более дробно разделяя территорию, мы, наконец, выделим участки, в пределах которых все будет однородно: одинаковые рельеф и горная порода, один и тот же микроклимат, однотипные почва и растительность. Это и будет пространственной единицей географической оболочки на суше, которая называется элементарным ландшафтом[1] или элементарной ландшафтно-геохимической системой[2]. Элементарный ландшафт отражает структуру всей географической оболочки. Он состоит из многих частей (компонентов): из горной породы, почвы, населяющих ее микроорганизмов, растений, животных.

Связь всех компонентов в одно целое, в единую систему осуществляется путем обмена веществ и энергии, что проявляется в виде миграции химических элементов.

Современное общее состояние естествознания и успехи некоторых естественных наук позволяют вплотную приблизиться к количественной оценке взаимосвязи наружных оболочек. Один из возможных подходов - выяснение закономерности распределения химических элементов между оболочками и их компонентами. Эта задача по методу решения, несомненно, геохимическая. Так, в 40-х гг. XX в. на основе учения о ландшафтах и геохимии возникло новое научное направление - геохимия ландшафта, которое изучает миграцию химических элементов в ландшафте. Создателем ее был академик Б. Б. Полынов. Геохимия ландшафта стала одной из теоретических основ решения проблемы окружающей среды, нашла применение в медицине и сельском хозяйстве. По мнению Б. Б. Полынова, наиболее мощными деятелями в процессах, протекающих в биосфере, в том числе и в ландшафтах, являются организмы и вода.

Изучению водной миграции элементов в геохимии придается большое значение. Ведь вода - самый универсальный растворитель в природе, это как бы кровь земной коры, которая связывает между собой отдельные ее части, создает условия для миграции химических соединений.

Главная черта всех циклических процессов миграции химических элементов в географической оболочке - от глобальных до ограниченных элементарным ландшафтом - их незамкнутость. Поэтому элементы, освободившиеся из одного цикла посредством водной миграции, могут связывать целую серию элементарных ландшафтов, расположенных на последовательно понижающихся уровнях рельефа. Это связь однонаправленная, осуществляемая в виде миграционного потока, лишь в очень слабой степени может компенсироваться возвратом через атмосферу.

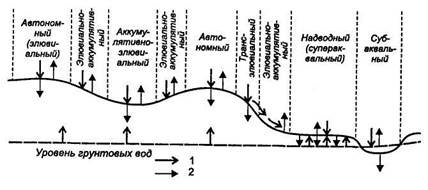

Процессы внутриландшафтной миграции химических элементов на наиболее возвышенных участках рельефа совершаются сравнительно независимо от окружающей местности, поэтому такие элементарные ландшафты называются автономными. Вынесенные из них химические элементы включается в циклические процессы, протекающие в нижерасположенных ландшафтах, которые называются геохимически подчиненными.

По условиям миграции химических элементов Б. Б. Полынов выделил три основные формы земной поверхности - элювиальные, супераквальные (надводные) и субаквальные (подводные) - (рис. 1.4).

Геохимическое сопряжение оказывает огромное влияние на биологический круговорот. В растительности подчиненных ландшафтов содержание зольных элементов в несколько раз больше, чем в автономных. Торф низинных болот содержит так много минеральных веществ, что зола в нем нередко составляет 30%. Фосфор, выносимый из окружающих почв, концентрируется в низинных болотах в таком количестве, что возникают скопления белого вивианита.

Рис. 1.4. Основные типы элементарных ландшафтов: 1 — поступление веществ в ландшафт (из атмосферы, грунтовых вод); 2 — удаление веществ из ландшафта в атмосферу, грунтовые и поверхностные воды

Супераквальные ландшафты М. А. Глазовская делит на транссупераквальные и собственно супераквальные (замкнутых понижений со слабым водообменом), а субаквальные - на трансаквальные (реки, проточные озера) и аквальные (непроточные озера).

Связь миграционным потоком веществ серии элементарных ландшафтов получила название геохимического сопряжения. Это явление очень широко распространено. В результате геохимического сопряжения на поймах рек накапливаются азот, кальций, фосфор, калий, многие рассеянные элементы, вынесенные с площади водосбора реки.