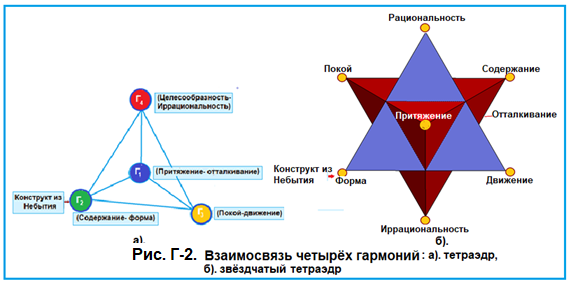

Целесообразность – иррациональность (ц→и) – порождает гармонию целесообразности (Г4), как состояние минимально неделимой целесообразности при развитии объекта.

• А, как известно, развитие в природе обусловлено раздвоением единого на взаимопроникающие противоположности и разрешение возникающих противоречий между ними через борьбу.

• Само противоречие возникает из-за нарушения гармонии . Причиной в этом случае может быть также неоднородность, как атрибут развивающейся материи.

Покой – движение (п→д)– порождает гармонию покоя.

Форма– содержание (ф→с) - порождает гармонию формы ( Г3 ), как наполнение её минимально неделимым содержанием объектов любой мерной масштабности, и, наконец, взаимодействие и взаимосвязь гармоний условно можно представить в виде тетраэдра (рис. Г-2а.) или звездчатого тетраэдра (рис. Г-2б.), в вершинах которого находятся приведенные парные понятия, отражающие конструктивно суть гармонии, как проявление глубинной сути функционирования системы (рис. Г-2).

14. О роли диалектики и математики в Познании

Окружающий мир мы воспринимаем через модели, которые строим сами так, чтобы образ природной системы совпал с образом, который создает наша теоретическая модель. И та наша модель изучаемого нами предмета, которую мы формируем, обобщая все модели, придуманные в разных теориях, дающая более общее представление об этом предмете (системе, явлении, эффекте и т.п.), называется парадигмой, т.е. эту модель воспринимают как соответствующую истине на данном этапе развития наших представлений в процессе Познания. Например, общепринято, что Земля имеет шарообразную форму. Или: все планеты вращаются вокруг Солнца. и т.д. Как пишет Лучин А.А.: Арифметический счет привел вас к появлению головоломок, вызванных не реальностью мира, а именно примитивностью мышления». Это взгляд со стороны бесстрастного оппонента на раздутые щеки нашей «науки» математики. Именно ее абстрактные построения пытались перенести в физику Максвелл, Лоренц, Эйнштейн и др., выдвинув гипотезу: «В науке столько от науки, сколько в ней от математики».

Окружающий мир мы воспринимаем через модели, которые строим сами так, чтобы образ природной системы совпал с образом, который создает наша теоретическая модель. И та наша модель изучаемого нами предмета, которую мы формируем, обобщая все модели, придуманные в разных теориях, дающая более общее представление об этом предмете (системе, явлении, эффекте и т.п.), называется парадигмой, т.е. эту модель воспринимают как соответствующую истине на данном этапе развития наших представлений в процессе Познания. Например, общепринято, что Земля имеет шарообразную форму. Или: все планеты вращаются вокруг Солнца. и т.д. Как пишет Лучин А.А.: Арифметический счет привел вас к появлению головоломок, вызванных не реальностью мира, а именно примитивностью мышления». Это взгляд со стороны бесстрастного оппонента на раздутые щеки нашей «науки» математики. Именно ее абстрактные построения пытались перенести в физику Максвелл, Лоренц, Эйнштейн и др., выдвинув гипотезу: «В науке столько от науки, сколько в ней от математики».

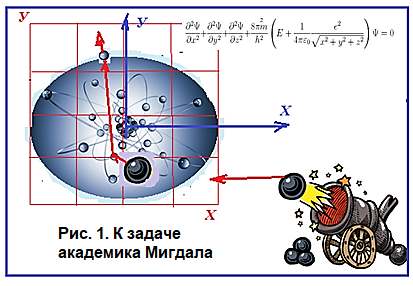

Математика (наука, понимание) – это наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Математика сама создает теории, модели, а затем сама их исследует, перенося итог на реальный мир, который далек от придуманного с помощью формул. Она, как идеальный инструмент, используется для «препарирования» тех или иных моделей, ею же построенных, т.е. так же, как и «нож с вилкой», предназначенные для разделки блюд, но не предназначенные для определения вкуса этих блюд. Её превратили в «универсальную» науку, и даже «царицу» наук, не понимая её истинного назначения и требуя от неё невозможное. При её, казалось бы, огромных возможностях, она не способна, например, описать реальную модель атома, электрона и получить эту модель теоретически, а тем более предсказать открытие тех или иных явлений, объектов нашего мира.

Математика (наука, понимание) – это наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира. Математика сама создает теории, модели, а затем сама их исследует, перенося итог на реальный мир, который далек от придуманного с помощью формул. Она, как идеальный инструмент, используется для «препарирования» тех или иных моделей, ею же построенных, т.е. так же, как и «нож с вилкой», предназначенные для разделки блюд, но не предназначенные для определения вкуса этих блюд. Её превратили в «универсальную» науку, и даже «царицу» наук, не понимая её истинного назначения и требуя от неё невозможное. При её, казалось бы, огромных возможностях, она не способна, например, описать реальную модель атома, электрона и получить эту модель теоретически, а тем более предсказать открытие тех или иных явлений, объектов нашего мира.

Например, чтобы описать поведение электронов после соударения нуклона с ядром атома в системе декартовых координат, требуется составление 32 дифференциальных уравнений! Тогда как имеется прекрасный исторический пример решения аналогичной задачи Н. Коперником, который за основу взял природную модель солнечной системы и привязал систему координат к центральному светилу – Солнцу… Но академику Мигдалу для решения этой задачи нужен был сон, который и подсказал ему идею решения задачи, решенную 400 лет назад… По этому поводу Николай Викторович часто говорил, что нужно понимание сути явления, процесса, объекта, а не сами формулы … Спрашивается, какое отношение к реальной картине имеют 32 дифференциальных уравнения и как они могут нарисовать образ самого атома (см. рис. 1)?

Мы живем в срединном мире и познаем его всеми доступными методами. То, что практически мы не можем видеть без помощи инструментов, относится к микроуровню, а то, что имеет размеры более размеров нашего тела, относится к макроуровню, где также используем различие инструменты для его познания. Диалектика как наука, возникшая в паразитической системе, не означает, что она неверна. Для прошедшего времени нашего она была удачной находкой и лучшей методологией познания. Она в качестве объектов своего исследования рассматривала весь мир на том уровне познания (который соответствовал уровню мерной масштабности (Земля, космос, атом, электрон и т.д.), который достигла цивилизация к этому времени. И это было правильным и закономерным подходом. К ХХI-му же веку она стала анализировать и такие объекты, уровень мерной масштабности которых приблизился к небытию и разделил материю на два состояния: инерционную и неинерционную части. При этом понятие неинерционная масса как бы противоречит диалектике, т.к. имеет дело не только с материальным, но и нематериальным, т.е. в этой ситуации нужно было перейти в познании к методам идеалистического материализма. Это второй этап развития диалектики, которая должна отражать наиболее общие законы развития материи. Но с развитием представлений о генотипах мозга, и возможности управлять материальными процессами посредством мозга, сделан переход от идеалистического материализма к энергоинформационной диалектике. Это может быть пояснено следующей схемой развития диалектики

Это закономерное поэтапное развитие науки диалектики («продвижение сквозь»), как системы. Ей предстоит пройти сквозь пространство и время, чтобы достичь Истины. А для этого она должна быть цельной системой на любом этапе развития.

Это нужно знать и понимать. Поэтому никаких противоречий между материализмом и материалистическим идеализмом быть не может – это развитие одной и той же целостной Системы через этапы, где Истина познается на разных уровнях системности и мерной масштабности. Причем, диалектика дает возможность познавать наш мир на пределе возможностей наших органов, с развитием и совершенством которых эти возможности будут расширены и усилены до возможности творения в пространстве и во времени из самой материи. Тогда как математика не даст нам такой возможности даже творя удивительные иллюзорные миры на плоскости и в пространстве.

15. Концепция истории развития моделей научных, технических, и иных систем

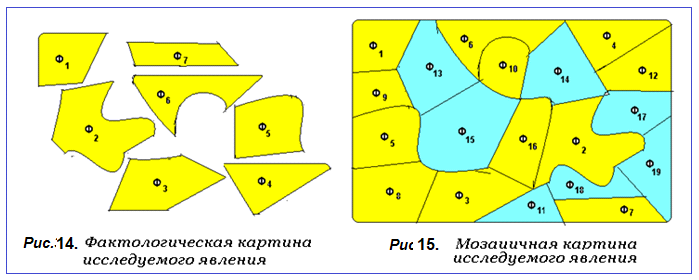

Ныне назревает новая 5-я глобальная научная революция . Создается новая картина мира, ее концепция. Накопившиеся факты превращают фактологическую (рис.14) картину мира в мозаичную (рис.15.). При этом сторонники «старой» концепции часто не понимают того, что большинство фактов, добытых во времена процветания «старой» концепции, не исчезают, а входят в новую, но понимание этих фактов будет совершенно другим. Меняются не только связи между фактами, но и их понимание. Например, археологи добывают большое количество артефактов, которые затем теоретики пытаются встроить в свою концепцию. Однако со сменой концепций артефакты не перестают быть таковыми, но теперь они позволяют достраивать фактологическую картину до мозаичной и, в новой концепции, могут нести совершенно другую смысловую нагрузку.

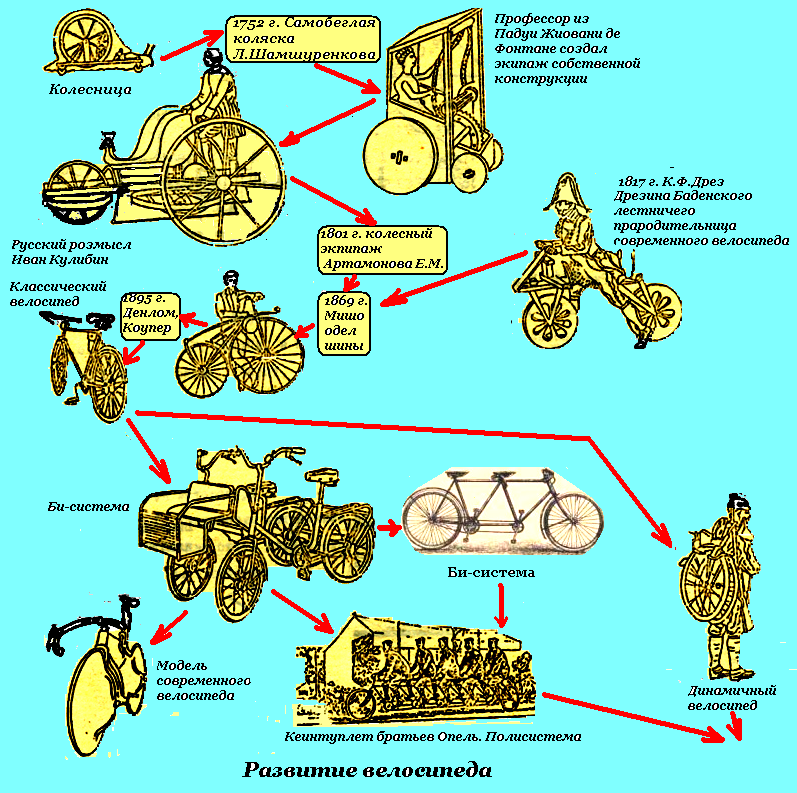

Итак, развитие любой системы направлено на соединение этих фактов в единое целое с целью построения единой концепции. При этом последовательность соединения фактов предопределяет суть концепции (на примере развития велосипеда). Это и является причиной появления большого количества концепций, создаваемых из множество одних и тех же фактов. Иначе говоря, проявляется вариативность концепций.

Итак, развитие любой системы направлено на соединение этих фактов в единое целое с целью построения единой концепции. При этом последовательность соединения фактов предопределяет суть концепции (на примере развития велосипеда). Это и является причиной появления большого количества концепций, создаваемых из множество одних и тех же фактов. Иначе говоря, проявляется вариативность концепций.

1.6. Системный анализ или Системное мышление

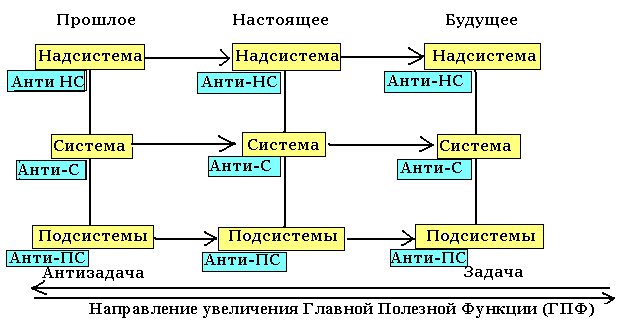

(схема многоэкранного мышления )

Известно, что научное творчество является тем механизмом, благодаря которому развивается наука. Чтобы продвинуться дальше в вопросе познания научного творчества, прежде всего, следует ответить на вопрос, а что такое творчество?

« Творчество, - поясняет советский энциклопедический словарь, - деятельность, порождающая качественно новое и отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью ». Таким образом, по определению, творчество предполагает неповторимость и нестандартность в подходах к решению задач, относящихся к творческим, когда их продуктом является то, чего до этого не было.

У любой системы есть прошлое, настоящее и будущее, при этом сама система может состоять из подсистем или входить в надсистему, причем в прошлом, настоящем и будущем, т.е. одновременно занимать несколько «этажей», на которых она разная. Составим такую схему, называемую в ТРИЗ «Схемой много экранного мышления».

Любая система предназначена для выполнения наделенной ей функции цели (ФЦ) и состоит из ряда подсистем, а те, в свою очередь, - из ряда подсистем (ПС) более низкого ранга, при этом сама система входит в систему более высокого ранга – надсистему (НС) и на её функцию цели или главную полезную функция, «работают» все системы более низкого ранга. При этом, чем дальше подсистема находится в иерархии системы от надсистемы, тем слабее взаимодействие подсистемы с надсистемой. Можно предложить простой алгоритм работы с системным оператором для анализа любой системы.

17. Системный оператор (СО):

1. Выбрать объект изменения или анализа (систему).