ГЛАВА 4 Методика обучения восприятию музыки и музыкально-исполнительской деятельности детей с нарушениями слуха

Вопросы для размышления

Какие виды музыкально-исполнительской деятельности можно использовать в образовательно- коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения слуха?

На основе методики развития музыкально-ритмических движений у нормально слышащих детей предположите, как научить детей с нарушениями слуха ритмично и выразительно исполнять танец под музыку.

Нужно ли учить декламации песен под музыку глухих детей? Почему?

Подумайте, при какой системе работы может быть обеспечено развитие умений игры на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле глухих и слабослышащих детей? Какие музыкальные инструменты целесообразно использовать в работе с детьми, имеющими нарушения слуха?

Прочитайте главу и сопоставьте свою точку зрения с мнением специалистов.

4.1. Обучение восприятию музыки

Формирование восприятия музыки у детей с нарушениями слуха предполагает обучение внимательному слушанию музыкальных произведений, элементарному их анализу (определение характера, доступных средств музыкальной

144

выразительности), узнаванию неоднократно прослушанных пьес или фрагментов из них. Работа строится на развивающихся у детей возможностях слухового восприятия элементов музыки при целенаправленном формировании восприятия характера музыкальных пьес.

Содержание и методика развития слухового восприятия элементарных звуковысотных, ритмических, динамических и тембровых отношений в музыке

Развитие у учащихся слухового восприятия музыки начинается с обучения определению начала и окончания музыкального звучания. В процессе музыкально-ритмических занятий у младших школьников формируется восприятие следующих музыкальных структур:

динамика звучания (громкая, тихая, негромкая музыка);

темп (быстрый, медленный, умеренный);

метр (двух-, трех-, четырехдольный);

части музыкальной пьесы (двух- и трехчастная формы);

характер звуковедения (плавная, отрывистая музыка);

ритмический рисунок мелодии;

звуковысотные соотношения: регистры (высокий, низкий, средний), высотные отношения двух звуков в среднем регистре (в интервале не менее септимы), поступенный, скачкообразный, восходящий, нисходящий звукоряды в среднем регистре, многократное повторение одного звука, звуковысотная линия мелодии;

тембровые отношения: сольное, коллективное, вокальное, инструментальное исполнение, певческие голоса, музыкальные инструменты.

В таблице приведена примерная последовательность работы по развитию у глухих школьников восприятия элементов музыки (Е.З. Яхнина, 1997).

1Q—3506

145

Таблица

Содержание работы по развитию восприятия элементов музыки глухими учащимися младших классов

| Класс | Четверть | Элементы музыки | Сенсорные способности |

| 1 | Наличие музыкаль | Вычленение музыкального звучания: | |

| >s | ного звучания | определение начала и окончания зву | |

| -0 I | чания музыки | ||

| А С, Ф t- S со о н | II | Динамические от | Определение динамики звучания: |

| ношения | громкая и тихая музыка | ||

| III | Темповые отноше | Определение темпа: быстрый, уме | |

| о ct | ния | ренный и медленный | |

| о rz | IV | Динамические и темповые отношения | Определение динамических и темповых отношений во впервые услышанной музыке |

| 1 | Наличие музыкаль | Вычленение музыкального звучания: | |

| ного звучания | определение начала и окончания звучания музыки | ||

| Динамические от | Определение динамики звучания: | ||

| ношения | громкая и тихая музыка, негромкая музыка | ||

| Темповые отноше | Определение быстрого, умеренного | ||

| ния | и медленного темпа | ||

| II | Метрические отно | Вычленение сильной и каждой доли | |

| шения | такта в музыке; двухдольный метр, | ||

| >s -0 CD | трехдольный метр | ||

| III | Метрические отно | Различение двухдольного и трехдоль | |

| CL 0> | шения | ного метра | |

| t= | Характер звуковедения Регистровые соотношения Звуковысотные соотношения | Определение характера звуковедения: плавная и отрывистая музыка Определение низкого, среднего и высокого регистров Определение высотных соотношений двух звуков в среднем регистре (одинаковые и разные звуки) | |

| IV | Звуковысотные соотношения | Определение поступенного, скачкообразного звукорядов и многократного повторения одного звука (в первой октаве) |

146

| Класс | Четверть | Элементы музыки | Сенсорные способности |

| 1 | Метрические соот | Вычленение сильной и каждой доли | |

| ношения | такта в музыке двух-, трех-, четырехдольного метра. Различение музыкальных пьес двух-, трех-, четырехдольного метра. | ||

| >s | II | Части музыкаль | Определение частей музыкальной |

| о о. | ной пьесы | пьесы: в двухчастной и трехчастной | |

| о ir- cD | формах | ||

| III | Ритмический рисунок | Различение ритмических формул (при выборе из 2—5). Определение фрагментов мелодий с разным ритмическим рисунком (при выборе из 2-5) | |

| IV | Звуковысотные соотношения | Определение восходящего и нисходящего звукорядов в первой октаве | |

| 1 | Звуковысотные со | Определение поступенного и скачко | |

| отношения | образного звукорядов, восходящего и нисходящего звукорядов и многократного повторения одного и того же звука | ||

| II | Мелодия | Определение мелодий песен по их | |

| ритмическому и мелодическому ри | |||

| s 1- 01 О. 1— | сунку (при выборе из 2—5) | ||

| III | Тембровые соотношения | Определение инструментов симфонического оркестра при прослушивании фрагментов симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» | |

| IV | Тембровые соотношения | Определение сольного и коллективного исполнения (хор—солист, оркестр—солист), вокального, вокаль- но-инструментального исполнения. Знакомство со звучанием различных певческих голосов |

Развитие у детей с нарушениями слуха восприятия музыки осуществляется на полисенсорной основе. При этом используются сохранные анализаторы и развивающееся слуховое восприятие (с помощью слуховых аппаратов). Глухие дети, слушая музыку, сначала видят исполнение учителя. Затем зрительное восприятие клавиатуры и исполнителя исключается: в процессе специальных упражнений

10* 147

школьники учатся воспринимать элементы музыки на слух.

Слабослышащие дети, особенно с незначительной тугоухостью, могут сразу воспринимать контрастные элементарные музыкальные структуры на слух и самостоятельно словесно определять услышанное.

Перед выполнением упражнений важны четкие и лаконичные задания учителя: «Слушайте музыку. Скажите, музыка громкая, тихая или негромкая?» |

Обучение восприятию музыки слабослышащих осуществляется дифференцированно с учетом состояния их слуховой функции. Рекомендуются упражнения, направленные на увеличение расстояния между учеником и фортепиано при слушании музыки, а также упражнения по развитию слухового восприятия музыки без использования слуховых аппаратов.

При обучении учащихся восприятию элементов музыки1 используются различные методические приемы. Один из основных приемов — слушание детьми музыки. Оно организуется с помощью предварительных вопросов. Например: «Послушайте и ответьте, как движутся звуки — вверх или вниз?»; «Послушайте и ответьте: как вы будете считать? »

На музыкально-ритмическом занятии учитель четко и лаконично поясняет прослушанную детьми музыку. Например: музыка веселая, громкая, быстрая, считать на два. При знакомстве с новыми музыкальными терминами используются письменные таблички. Усваивая музыкальную терминологию, ученики словесно определяют услышанные элементы музыки, например: музыка медленная.

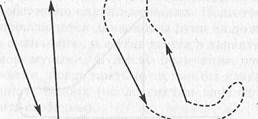

Моделирование элементов музыки движениями служит важнейшим приемом развития у учащихся восприятия музыки. При выполнении упражнений для контрастных музыкальных звучаний выбираются разные движения: например, быстрая музыка — быстрые движения кистями рук на уровне плеч; медленная музыка — плавное покачивание прямыми руками над головой. Сначала дети выполняют элементарные упражнения (хлопки), затем более сложные (элементы танца). При этом они двигаются не только на месте, но и по классу. При выборе движений учи-

148

тывается то, что правильное их выполнение не должно затруднять детей, отвлекать от целенаправленного вслуши- пания в музыку.

Важно, чтобы движения детей были выразительными, соответствующими характеру музыки. Например, при обучении воспроизведению хлопками сильной доли такта в музыке двухдольного метра учитель обращает внимание детей на то, что звучит веселый танец полька, и предлагает исполнить руками «раз» (хлопать весело и ритмично).

Динамические, темповые и метрические отношения в музыке моделируются прежде всего элементарными танцевальными и гимнастическими движениями. При обучении восприятию метрических структур дети учатся дирижировать по двух-, трех- и четырехдольной схемам.

Слушая мелодии с разным ритмическим рисунком, школьники воспроизводят ритм хлопками с опорой на графическое изображение.

При двигательном моделировании высотных соотношений звуков учащиеся показывают рукой положение одного звука относительно другого. При этом первый звук отмечается положением руки на уровне пояса, последующие звуки — соответственно более высоким или более низким положением руки.

В процессе обучения восприятию ритмической и звуко- высотной структуры мелодии дети с незначительной тугоухостью могут воспроизводить ее голосом (с учетом программных требований по обучению пению).

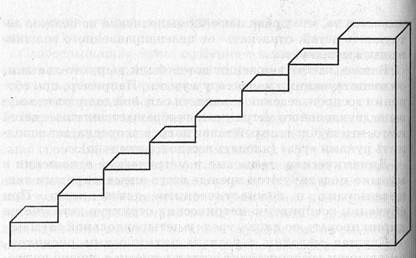

Используется также прием соотнесения с каким-либо персонажем: например, низкие звуки — идет медведь, высокие — летит птичка. При развитии восприятия высотных соотношений звуков в одной октаве применяется пособие «музыкальная лесенка» (см. рис. 1).

Элементы музыки можно моделировать с помощью условных знаков, например: красный флажок — громкая музыка, розовый — тихая. Применяется запись ритмичного рисунка мелодии, нотная запись.

На музыкально-ритмических занятиях широко используются дидактические игры с сенсорными заданиями, позволяющими в интересной для детей форме закрепить умения восприятия музыки. Например, при игре в лото «УзнаЛ музыкальный инструмент» ученикам раздают карточки <) рисунками 3—6 музыкальных инструментов (при этом на одной карточке один музыкальный инструмент может быть изображен 2—3 раза); дети воспринимают звучание инстру • ментов на слух и закрывают соответствующие картинки)| первый закрывший все картинки выигрывает. Используюк также подвижные игры с музыкальными заданиями, типа игры «Волк и зайцы»: плясовая музыка в среднем регистр ре — зайчики весело пляшут на лужайке; грозные звук|/ низкого регистра — просыпается волк и ловит зайчиков.

Сформированное у учащихся восприятие основных эл<е ментов музыки реализуется при выполнении танцевальны* у упражнений, декламации песен, слушании музыкальны* I произведений, игре на элементарных музыкальных инстру ■ ментах.

Для формирования умений восприятия элементов музы- ки важное значение имеет правильный подбор музыкально* го материала. В первоначальный период это произведении простые по форме, с четким ритмическим рисунком, посто-1

150

Рис. 1. Музыкальная лесенка

янным темпом (марши, танцы, песни). Недопустимы искажения музыки произвольными задержками, замедлениями, преувеличенными динамическими контрастами, паузами. При таком вольном исполнении дети никогда не научатся внимательно вслушиваться в музыкальный материал, следить за изменениями в музыке. Они будут ждать подсказки в утрированной игре учителя. Фрагменты из музыкальных произведений должны быть законченными по форме.

При подборе музыкального материала необходимо учитывать дидактические задачи. Например, при обучении различению двух- и трехдольного метров используются фрагменты из польки и вальса в умеренном темпе, исполняемые преимущественно негромко. Если полька будет в быстром темпе, а вальс — в умеренном, то дети отличат фрагменты не на основе анализа метрических структур, а ориентируясь на темп. Желательно, особенно в первоначальный период обучения, чтобы фрагменты были одинаковыми по продолжительности звучания.

Методикой обучения предусматривается формирование восприятия элементов музыки при сопоставлении контрастных звучаний в условиях ограниченного выбора. Например, дети различают Двух- и трехдольный метры, слушают музыкальный материал (с комментариями учителя), двига- тельно моделируют элементы музыки и словесно их определяют. Затем школьники учатся самостоятельно определять услышанное сразу после неоднократного прослушивания образца. После того как дети справились с этим заданием, они упражняются в определении элементов музыки без предварительного слушания.

Система работы по обучению дифференцированному восприятию элементов музыки глухих детей включает от семи до девяти этапов. Подробное их рассмотрение обусловлено сложностью развития слухового восприятия у глухих детей (Е.З. Яхнина, 1997).

Первый этап — знакомство со звучанием музыкальных структур; двигательное, предметное и графическое их моделирование в условиях, когда дети видят исполнение музыки учителем1.

1 Каждый этап обучения включает столько занятий, сколько необходимо для усвоения детьми формируемых навыков.

151

Учащиеся слушают музыкальный материал при соответ ствующем комментарии учителя, словесно определяют эло менты музыки (с помощью табличек). В качестве примера приведем работу по обучению восприятию динамических отношений.

Учитель говорит: «Слушайте. Это громкая музыка». До ти читают по табличке определение динамики звучани (громкая музыка) и слушают. Затем учитель спрашивает «Какая музыка?» Дети с опорой на табличку отвечают «Громкая музыка». Аналогично они знакомятся со звуча нием тихой музыки. После этого школьники учатся двига тельно моделировать элементы музыки.

Приведем некоторые упражнения, используемые пр моделировании динамических отношений в музыке.

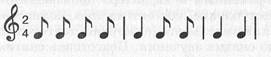

Музыкальное сопровождение — русская народная песня «Ах ты, б реза» (один и тот же фрагмент исполняется громко и тихо):

а) громкая музыка — хлопать в ладоши; тихая музыка — легко ударяг пальчиком о пальчик (указательными);

б) громкая музыка — выставлять ногу на пятку; тихая музыка — высти влять ногу на носок;

в) громкая музыка — развести руки в стороны, ладонями впере кисть открыта (движение рук, принятое в русской пляске); тихая музы ка — и.п. — руки подняты вперед до уровня пояса, локти присогнуты, о на ладонь ударяет сверху по другой (движение рук, принятое в русск.... танце), или и.п. — руки скрещены на груди, пальцы одной руки спрятаны ритмично покачивать телом (движение рук, принятое в русском танце);

г) громкая музыка — и.п. — руки на поясе, подбоченившись, выпол нять притопы на месте; тихая музыка — кружиться шагом на всей ступна

Музыкальное сопровождение — «Марш» И. Дунаевского:

а) громкая музыка — и.п. — корпус прямой, голова поднята, кисти рун, сжаты в кулаки; шагать энергично, высоко поднимая бедро («спортсмо ны идут»); движение с большой силой, свободная нога, резко согнутая колене, поднимается вперед, бедро принимает горизонтальное положо ние, а голень образует с бедром прямой угол, руки помогают движении энергичными махами; тихая музыка — идти мягко, ступая на всю стопу мышечный тонус снижается, размах рук уменьшается, кулаки разжима ются («спортсмены отдыхают»);

б) громкая музыка — идти на полной стопе; тихая музыка — идти н4 носках.

Музыкальное сопровождение — русская народная мелодия «Сеял» девушки яровой хмель» — обраб. И. Кишко:

громкая музыка — идти хороводным шагом (плавно), взявшись за ру ки, по кругу по часовой стрелке; тихая музыка — то же упражнение против часовой стрелки.

152

Музыкальное сопровождение — «Бег» Е. Тиличеевой.

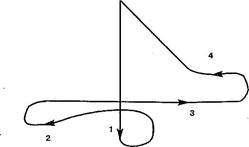

Игра «Птицы и клетка». Часть детей встает в круг, держась за руки, — но клетка, остальные образуют внешний круг, не держась за руки — это П1ИЦЫ. Громкая музыка — птицы свободно летают за клеткой: легко бегут На носках со взмахом рук; тихая музыка — птицы то залетают в клетку, то иылетают из нее; музыки нет — клетка захлопывается, пойманные птицы | гановятся в круг, расширяя клетку. Игра продолжается до тех пор, пока псе птицы не будут пойманы.

Глухие дети учатся моделировать динамические отношения, слушая музыку разного характера в различном темпе. При этом используются разные по сложности движения •начала на месте, а потом в пространственных композици- нх. Предпочтение отдается несложным элементам танце- нальных движений. Для закрепления умений используются игры.

Второй этап — определение музыкальных структур после неоднократного прослушивания образца их звучания (в условиях, когда дети видят исполнение музыки учителем).

Учащиеся неоднократно слушают музыку и комментарии учителя (таблички с названиями музыкальных структур, которые дети учатся различать, прикреплены на доске). Например, учитель исполняет один и тот же фрагмент Ив «Польки» С. Рахманинова, громко, затем тихо, поясняя: «Это громкая (тихая) музыка».

После этого дети самостоятельно определяют, какая музыка: громкая или тихая. Учитель исполняет те же фрагменты из пьесы в последовательности, исключающей догадку, например: громко — громко — тихо — громко — тихо — тихо. Так следует поступать и на следующих этапах обучения. После каждого прослушивания дети словесно определяют элемент музыки.

Учитель. Слушайте громкую музыку. (Играет.)

Учитель (после прослушивания). Какая музыка?

Ученики. Громкая музыка. (Ответы по табличке или самостоятельно.)

Учитель. Слушайте тихую музыку. (Играет.)

Учитель (после прослушивания). Какая музыка?

Ученики. Тихая музыка.

Образец громкого и тихого звучаний дети слушают не менее двух раз.

Учитель. Слушайте и ответьте сами, какая музыка — громкая или 1ихая?

153

Третий этап — определение элементов музыки без предварительного прослушивания образцов их звучания (в условиях, когда школьники видят исполнение музыки учителем). На этом этапе дети сразу самостоятельно определяют, какой элемент музыки они услышали. Учитель исполняет те же фрагменты, что и на втором этапе обучения.

Четвертый этап — определение знакомых элементов в новом музыкальном произведении в условиях, когда дети видят исполнение музыки учителем. Например, дети определяют динамику звучания при слушании фрагментов из «Марша» С. Прокофьева, «Колыбельной» А. Гречанинова, «Польки» М. Глинки (музыка, разная по характеру и темпу).

Пятый этап — определение музыкальных структур в условиях, когда учащиеся не видят исполнения музыки учителем (стоят спиной к инструменту).

Обучение осуществляется так же, как и на втором этапе. Школьники неоднократно воспринимают на слух образцы звучания музыки. Затем они самостоятельно узнают элементы музыки на слух.

Шестой этап обучения проходит аналогично третьему, на дети не видят исполнения музыки учителем, воспринимают ее только на слух.

Седьмой этап предполагает обучение определению ш слух знакомых элементов в новом музыкальном произведи

НИИ.

Формирование восприятия динамических, темповых метрических отношений и регистров предполагает такж,( обучение определению элементов музыки при проел ушива нии грамзаписи. Система работы аналогична пятому, ш<К) тому и седьмому этапам.

При формировании восприятия тембровых отношени|| используется музыка в грамзаписи.

Высотные соотношения звуков школьники учатся onpflj дел ять, слушая игру на фортепиано.

Приведем примерные фрагменты занятий по обучению глухих детей восприятию звуковысотных; ритмически*!, темповых, метрических соотношений в музыке. На обучие ние восприятию на слух основных элементов музыки на м у зыкально-ритмическом занятии отводится не более 10 ми]|у

Обучение восприятию темповых соотношений

Школьники учатся определять темпы при ограниченном ныборе: сначала из двух — быстрого и медленного, умеренного и быстрого, умеренного и медленного, а затем из трех — быстрого, медленного и умеренного. Дети слушают музыку в исполнении учителя, затем в грамзаписи. Приведем занятия на примере обучения различению быстрого и медленного темпов.

Занятие 1

Учитель сообщает: «Слушайте медленную, спокойную музыку». Он исполняет фрагмент из пьесы П.Чайковского «Шарманщик поет».

После слушания учащимися музыкального фрагмента учитель поясняет, что эта музыка — медленная (прикрепляет соответствующую таб- пичку на доску). Он дает ученикам задание: «Будете слушать медленную, спокойную музыку и делать руками так». Учитель показывает движения, дети их повторяют, подражая ему: и.п. — руки вверху ладонями пнутрь; плавные движения вправо и влево. Движения отрабатываются сначала без музыкального сопровождения. Учитель обращает внимание учеников на темп и плавность движений, поясняя: «Движение спокойное, плавное, медленное». Затем он предлагает следующее ищание: «Слушайте медленную музыку. Выполняйте движение мед- минно, плавно, спокойно». После исполнения детьми упражнений учи- Iоль спрашивает: «Какая музыка?» Ученики отвечают: «Музыка медлен- мни».

Учитель говорит, поощряя учащихся: «Правильно, музыка медленная. Движения руками медленные, плавные, спокойные».

Аналогично дети знакомятся со звучанием быстрой музыки (русская народная мелодия «Как у наших у ворот»). Они выполняют вращение ки- •) ими рук — «фонарики» (руки на уровне плеч, плечи не поднимать).

В заключение школьники слушают фрагменты медленной и быстрой муиыки в последовательности, исключающей догадку, и выполняют соот- иогствующие движения, словесно определяя темп музыки.

Занятия 2—5

Эти занятия проводятся аналогично первому, но здесь дети моделируют темп музыки другими движениями:

а) под медленную музыку плавное поднимание рук вперед, вверх и опускание вниз; под быструю музыку и.п. — руки согнуты в локтях ладонями вниз, пальцы выпрямлены без напряжения; сгибание и разгибание нитей рук вниз и вверх;

б) под медленную музыку и.п. — руки согнуты в локтях, пальцы сложены в кулаки; непрерывные, неторопливые движения плечами вверх— in 1из—вперед, локти от корпуса не отводятся. Амплитуда движений мак-

155

симальная (при движении назад локти сближаются); под быструю музыку отведение рук вправо и влево;

в) под медленную музыку и.п. — сидя со скрещенными ногами, корпус и плечи свободные и неподвижные; неторопливые наклоны головы •вперед, назад, вправо, влево; под быструю музыку быстрые, легкие хлопки по бедрам;

г) под медленную музыку медленные круговые движения плечами вверх—назад—вперед, локти от корпуса не отводятся; под быструю музыку и.п. — стоя, руки на поясе, попеременное поднимание правого и левого плечей;

д) под медленную музыку и.п. — руки на поясе, носки ног раздвинуты; неторопливо приседать, держа корпус прямо, с напряжением, разводя колени в стороны по линии стоп, пятки от пола не отделять; такое же положение коленей и стоп при возвращении в и.п.; под быструю музыку и.и — основная стойка; свободно и быстро с небольшой амплитудой покачи ваться вниз и вверх, сгибая и разгибая колени;

е) под медленную музыку неторопливое поднимание на носки и опус< кание на всю стопу, не перенося тяжесть тела на пятки; под быструю му4\ зыку и.п. — руки на поясе, правая нога выставлена на носок, пятка немного развернута в сторону левой ноги; опорная нога не сгибается, корпус в сторону работающей ноги не поворачивается, тяжесть тела на опорной ноге; быстрые удары носком об пол;

ж) под медленную музыку хороводный шаг — элемент русского танца; под быструю музыку: топающий шаг на всей стопе (и.п. — дети стоя» в кругу лицом друг к другу), движения исполняются с небольшим продви- жением к центру; ноги ставятся на всю стопу с легким акцентом, почти нй отделяясь от пола (но не шаркая), колени присогнуты, корпус держится! прямо, голова приподнята, руки на поясе кулачками (у девочек скрещо»! ны у груди); шаг на всей стопе можно заменить кружением на месте, прИ; этом ноги держатся вместе.

Целесообразно использовать игру «Возьми игрушку». Игрушки рая|| ложить по кругу (на одну меньше, чем число детей). Звучит медленнЩ музыка — дети движутся хороводным шагом по кругу, большему по дййш метру, чем тот, который образован игрушками; быстрая музыка — дети' кружатся на месте топающим шагом; музыки нет — дети должны быстра взять игрушку; тот, кому игрушка не досталась, выбывает из игры. ЗатоМ учитель убирает еще одну игрушку, и игра продолжается. Музыкальный материал и перерывы в звучании чередуются в случайной последовш! тельности, чтобы дети вслушивались в музыку. Например, быстрая музш ка—музыки нет, медленная музыка—музыки нет, быстрая музыка—мед* ленная музыка—музыки нет.

Примерное музыкальное сопровождение на занятиях 2—5: медленшМ музыка — «Экоссез» Ф. Шуберта, «Мелодия» Т. Вилькорейской, «Варили • ции на тему русской народной песни «Выйду ль я на реченьку» В. Иванни> кова (тема); быстрая музыка — «Контрданс» Л. Бетховена, славянская иАи родная песня «Наше поле», русская народная мелодия «Полянка».

Г II

156

Занятие 6

Слушая музыку, ученики видят клавиатуру фортепиано и учителя, исполняющего музыку. Учитель предлагает учащимся: «Сядьте удобно. Будете слушать музыку. Слушайте быструю музыку». После прослушивания он спрашивает: «Какая музыка?» Школьники отвечают: «Быстрая музыка». Аналогично они знакомятся со звучанием медленной музыки. Затем учитель дает задание: «А теперь узнайте сами, какая музыка: быстрая или медленная?» После прослушивания музыки в разном темпе — быстром или медленном — дети отвечают на вопрос.

Здесь и далее музыкальный материал предъявляется в последовательности, исключающей догадку: быстрая музыка—медленная—медленная—быстрая—быстрая—медленная (восприятие клавиатуры и пианиста исключено). После каждого прослушивания дети определяют темп музыки. Если учащиеся ошибаются, учитель предлагает им: «Проверьте себя. Придумайте сами движения под музыку». Ученики выполняют задание. На занятии учитель использует фрагменты из «Польки» М. Глинки и «Адажио» Д. Штельбельта.

Занятие 7

Слушая музыку, ученики сидят лицом к фортепиано и видят клавиатуру. Учитель исполняет те же пьесы, что и на занятии 6. После слушания музыкальных фрагментов ученики самостоятельно словесно определяют темп. Проверка ответов осуществляется с помощью моделирования учащимися темповых отношений движениями.

Занятие 8

Определение темповых отношений при слушании новых пьес (ученики видят пианиста и клавиатуру фортепиано).

Учитель исполняет новые музыкальные произведения. Ученики сразу отвечают на его вопрос: «Какая музыка: быстрая или медленная?»

Занятие 9

Учитель предлагает ученикам: «Слушайте быструю музыку. Отверни- н;сь». Он исполняет фрагмент из «Польки» М. Глинки и задает вопрос: «Какая музыка?» Учащиеся отвечают: «Быстрая музыка». Затем учитель дает задание: «Слушайте медленную музыку. Отвернитесь». Он исполняет фрагмент из «Адажио» Д. Штельбельта. Школьники говорят, что музыка медленная.

Учитель дает следующее задание: «Сначала будет медленная музыка, .1 потом быстрая. Слушайте и выполняйте движения руками. Отверни- н:сь». После выполнения школьниками задания учитель предлагает: ■Слушайте. Узнайте сами, какая музыка: быстрая или медленная. Отвернитесь». Ученики неоднократно слушают фрагменты из тех же музыкальных пьес и отвечают на вопросы учителя.

157

Занятие 10

Школьники сразу самостоятельно определяют темп музыки на слух, неоднократно слушая фрагменты из музыкальных пьес занятия 9. При проверке ответов учащиеся видят исполнение музыки учителем и моде-" лируют темповые отношения элементарными движениями рук (напри-1 мер, хлопками).

Занятие 11

Учащиеся воспринимают на слух фрагменты из 4—6 пьес (примерный материал дан в занятиях 2—5) и каждый раз самостоятельно определяют! темп: быстрый или медленный.

Учитель исполняет музыку на фортепиано. Зрительное восприятие учениками клавиатуры и пианиста исключается.

При проверке ответов учащиеся видят исполнение музыкальной пьесы учителем.

Занятия 12—14

Дети учатся определять темпы при слушании музыки в грамзаписи, Методика обучения определению быстрого и медленного темпов при слушании музыки, а также музыкальный материал аналогичны занятиям! 9-11.

Обучение восприятию метрических соотношений

Дети сначала моделируют движениями сильную и каждую доли такта в музыке двухдольного метра, затем — в музыке трехдольного и четырехдольного метров. После этого они учатся различать метрические отношения: в первом классе при выборе из двух (двух- и трехдольный метры, например польку и вальс), во втором классе при выборе из трех (двух-, трех- и четырехдольный метры, например польку, вальс и марш).

Наибольшую трудность представляет начальный период обучения, во время которого дети учатся воспринимать отношения акцентных звуков (более громких) и неакцентных (более тихих).

Приведем примеры занятий, в ходе которых у учеников формируются эти умения при слушании музыки двухдольного метра в умеренном темпе. На занятиях 1—13 дети видят исполнение музыки учителем, с 14-го занятия зрительное восприятие клавиатуры и пианиста исключается, ученики воспринимают музыку на слух.

158

Занятие 1

Знакомство с метрической пульсацией в музыке двухдольного метра. Используется материал с четким и простым ритмическим рисунком, пье-

ы обязательно начинаются с сильной доли, например русские народные песни «Полянка», «На горе-то калина», «Заинька».

Учитель предлагает школьникам: «Будем хлопать громко и тихо». Он 1ромко хлопает, широко разводя руки, и говорит: «Я хлопаю громко». Поено этого хлопает тихо, почти не разводя руки, и сообщает: «Я хлопаю тихо».

Затем учитель дает школьникам задание: «Будем хлопать вместе 1ромко и тихо». Они выполняют хлопки, подражая учителю, и говорят:

Громко, тихо, громко, тихо...»

Далее учитель предлагает: «А теперь послушайте музыку. В музыке авуки неодинаковые. Вы тоже услышите звуки громкие и тихие». Он исполняет музыкальный фрагмент в двухдольном метре, немного подчеркивая сильную долю. При повторном исполнении можно пояснить: •Громко—тихо, громко—тихо, раз—два, раз—два...» Потом учитель комментирует: «Я считаю: раз-два. В музыке раз — громко, два — тихо...» — И дает задание: «Будем исполнять вместе. Я буду играть веселый танец, п вы хлопать: раз-два, раз-два. Раз — громко, два — тихо». Следует обратить внимание учеников на то, что на счет «раз» руки широко разводить не надо (они должны успевать хлопать под музыку ритмично). Дети слушают музыку, видят исполнение учителя и хлопают, подчеркивая более интенсивным хлопком сильную долю такта.

При проведении первых упражнений учителю целесообразно подстроить темп своего исполнения под темп движений учеников. Это поможет им осознать совмещение хлопков с метрическим акцентом в музыке. II дальнейшем музыкальный материал исполняется в точном соответствии с нотным обозначением.

Занятие 2

Моделирование хлопками каждой доли такта в музыке двухдольного метра плясового характера.

Ученики слушают музыку и отвечают на вопросы учителя о ее характере, темпе, метрической структуре. Они говорят, что музыка веселая, в умеренном темпе, считать надо на «раз-два».

При выполнении хлопков под музыку учитель постоянно напоминает детям, что звучит веселый танец. Ученики отрабатывают не только ритмичность движений под музыку, но и выразительность их выполнения. Этому способствуют показ движений учителем и его соответствующие пояснения.

Занятия 3—4

Моделирование хлопками сильной доли такта в музыке двухдольного метра.

Учитель сообщает школьникам: «Будем хлопать только на «раз» (громко), на «два» (тихо) опустите руки». Они упражняются три-четыре

159

раза под счет учителя без музыки. Хлопки выполняют в умеренном! темпе. Затем учатся фиксировать хлопком сильную долю такта под: музыку двухдольного метра (например, русскую народную мелодию «Полянка»).

Занятие 5

Моделирование сильной и каждой долей такта в музыке двухдольного метра танцевальными движениями.

Сначала дети моделируют каждую долю такта движениями ног под музыку двухдольного метра. На «раз» — выставить правую ногу на носок, | на «два» — приставить к левой, на «раз» — левую ногу на носок, ни «два» — приставить к правой. Затем ученики моделируют движениями ног только сильную долю такта. На «раз» — выставить правую ногу на носок, на «два» — держать. Повторить то же левой ногой.

Занятие 6

Разучивание топающего шага в сторону (элемент русской пляски).

На «раз» и на «два» каждого такта сделать небольшой шаг вправо. Не! «и» левую ногу приставить к правой с легким акцентом. Корпус не пово-! рачивать в сторону движения. Затем повторить топающий шаг в левую сторону.

Ученики выполняют задание учителя: «Будете слушать музыку, стоя II две шеренги, лицом друг к другу». При выполнении движений пары расходятся, но продолжают смотреть друг на друга.

Занятие 8

Ритмичное выполнение легких поскоков на месте с одной ноги на дру гую под музыку польки. Свободная нога слегка согнута в колене, невыссн ко поднимается вперед. По окончании музыки учащиеся останавливают ся прыжком на обе ноги. Девочки держатся рукой за юбочку, у мальчиков руки на поясе. При повторении упражнения руки свободными махами двигаются одна вперед, другая назад.

Занятие 9

Выполнение тех же движений, но с продвижением по кругу. Отрабв! тываются ритмичность и выразительность исполнения.

Занятие 10

Исполнение учащимися ритмического аккомпанемента на деревянных ложках к русской народной мелодии «Полянка». Сначала все учениц ки исполняют на ложках только сильную долю такта, затем каждую долю такта. После этого дети разделяются на две группы: одновременно одна группа исполняет каждую долю такта на ложках, а другая — только сильную.

160

Занятия 11—13

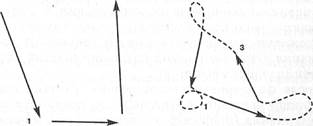

Обучение дирижированию по двухдольной схеме. Учитель сообщает школьникам: «Будете учиться дирижировать. Сначала будем дирижировать без музыки». Дети отрабатывают технику дирижирования, подражая учителю, под счет «раз, два». После этого они учатся дирижировать под музыку.

Занятие 14

Дирижирование по двухдольной схеме при восприятии музыки на слух (дети стоят спиной к фортепиано).

Сначала дети дирижируют под музыку двухдольного метра, видя клавиатуру и пианиста. После этого они учатся дирижировать, воспринимая музыку на слух. Не следует прекращать исполнение музыки, если дети начали выполнять движение рукой неритмично. Некоторые школьники, особенно в самом начале работы, постепенно входят в ритм и, вслушиваясь, начинают правильно воспроизводить метрическую пульсацию. Если учащиеся все-таки затрудняются в выполнении упражнения на слух, надо еще раз повторить его (повернувшись лицом к фортепиано). Затем вновь дети учатся дирижировать не видя учителя (встав спиной к фортепиано).

Занятия 15—18

Школьники учатся ритмично исполнять танцевальные движения, разученные на предыдущих занятиях, при восприятии музыки на слух.

Обучение восприятию ритмических соотношений

В начале обучения школьники овладевают восприятием на слух простых ритмов, исполняемых учителем на фортепиано.

Занятие 1

Школьники учатся моделировать движениями простейшие ритмы, отхлопывая их.

Сначала учитель показывает детям таблички с записью ритмов и исполняет их на фортепиано (на одной клавише в первой октаве). Школьники учатся воспроизводить хлопками ритмы, ориентируясь на их графическое изображение на табличках и подражая учителю. После этого они упражняются в самостоятельном воспроизведении хлопками простых ритмов, ориентируясь на табличку и восприятие музыкальных звуков, исполняемых учителем на фортепиано. Затем дети воспроизводят ритм хлопками и речью (например, произнося слогосочетание лапала...).

Занятие 2

Дети учатся узнавать ритмы музыкальных звуков, исполняемых учителем на фортепиано. Данные ритмы они слушали на занятии 1. В помощь ученикам используется графическое изображение ритмов на табличках.

11 -3506

161

Каждый ритм предъявляется не менее трех раз в случайной последо»; вательности. Ученики смотрят на клавиатуру фортепиано, слушают ритмы и показывают табличку с записью соответствующего ритмического рисунка. Затем под музыку они снова отхлопывают ритм и воспроизво-;

дят его речью (например, произнося слогосочетание папапа...).

'

Занятие 3

Школьники сразу самостоятельно узнают ритмы, предъявляемые в случайной последовательности. При этом они видят клавиатуру фортепиано, слушают музыкальные звуки и, указав на табличку с изображением ритма, воспроизводят его речью и хлопками.

Занятие 4

Дети учатся воспринимать данные ритмы на слух (стоя спиной к фортепиано). Учитель показывает табличку с записью первого ритма и предлагает им послушать ее. Ученики воспринимают ритм на слух. Затем они слушают второй ритм. После этого ученики самостоятельно узнают на

слух данные ритмы и каждый раз воспроизводят их речью и хлопками.

.

Занятие 5

Ученики сразу узнают на слух данные ритмы и воспроизводят их ре-! чью и хлопками.

Аналогично ученики овладевают восприятием на слух других ритмов: | сначала при выборе из двух, а затем из трех-четырех.

После этого дети учатся узнавать на слух фрагменты детских и народных песен, народных прибауток с разным ритмическим рисунком при выборе из двух-трех.

Приведем примеры занятий, на которых дети обучаются узнавать фрагменты из прибауток «Зайчик, мой зайчик» и | «Петушок, петушок».

Занятие 1

Учитель исполняет на фортепиано фрагменты мелодий прибауток и поет: «Зайчик, мой зайчик», затем «Петушок, петушок». Дети смотрят на учителя и слушают. После этого они учатся соотносить услышанный ритм каждой мелодии с его графическим изображением на табличке:

Зай-чик, мой зай-чик. Пе-ту-шок, пе-ту-шок.

Дети воспроизводят ритмический рисунок под музыку сначала хлопками, а затем хлопками и речью (говорят слогосочетаниями папапа...).

Занятие 2

Ученики воспроизводят под музыку ритмический рисунок каждого фрагмента сначала хлопками и речью (на слог па), а затем говорят под

162

музыку слова прибауток, точно передавая в речи ритм данного фрагмента мелодии.

После этого ученики упражняются в узнавании музыкальных фрагментов, исполняемых учителем на фортепиано. Они видят клавиатуру фортепиано, таблички с записью ритмического рисунка мелодии и называют фрагмент. При проверке ответов дети говорят слова под музыку, точно соблюдая ритмический рисунок мелодии.

Занятие 3

Ученики самостоятельно узнают фрагменты из прибауток. Учитель исполняет мелодии на фортепиано. Дети видят клавиатуру, таблички с записью ритмов мелодий и называют фрагменты.

Занятие 4

Дети воспринимают предлагаемые фрагменты только на слух (зрительное восприятие клавиатуры исключается) и называют их.

При проверке ответов они говорят слова под музыку, воспроизводя ритмический рисунок мелодий.

В содержание работы включается также обучение детей узнаванию фрагментов выученных песен с разным ритмическим рисунком (при выборе из 3—5). В приведенном примере школьники слушают фрагменты из детских песен: «Елочка» М. Красева («Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Бусы повесили, встали в хоровод. Весело, весело встретим Новый год»); «Раз, два, три, четыре, пять» Н. Потовского («Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф! Паф! Не попал! Быстро зайка ускакал»); «Осенняя песенка» Д. Васильева-Буглая («Миновало лето, осень наступила. На полях и в рощах пусто и уныло...»).

Занятие 1

Школьники слушают каждую песню в исполнении учителя. Затем они декламируют под музыку слова этих песен, четко воспроизводя ритмический рисунок мелодий.

Занятие 2

Школьники воспроизводят под музыку ритм каждой песни хлопками и речью (говорят слог па). Они ориентируются на восприятие музыкального сопровождения и запись ритмического рисунка мелодий (со словами) на табличках.

Затем учитель предлагает школьникам узнать, какая песня звучит. Он исполняет указанные фрагменты мелодий на фортепиано по два-три

11*

163

раза в случайной последовательности. Дети смотрят на клавиатуру фортепиано, слушают музыку, соотносят воспринятое с графическим изображением ритмического рисунка мелодий на табличках и называют песню. При проверке ответов ученики декламируют песню под музыку.

Занятие 3

Ученики слушают мелодии песен в исполнении учителя на фортепиано, видят клавиатуру, таблички с записью ритмического рисунка и самостоятельно называют песни. Как и на предыдущем занятии, при проверке ответов они декламируют слова песен под музыку.

Занятие 4

Учитель говорит: «Послушайте песню «Елочка». Отвернитесь». Исполняет мелодию на фортепиано. После слушания дети называют песню. Затем они слушают мелодии «Осенней песенки» и «Раз, два, три, четыре, пять». Зрительное восприятие клавиатуры исключается. После этого дети упражняются в самостоятельном узнавании на слух песенных мелодий. При проверке ответов, слушая мелодии, ученики видят клавиатуру фортепиано.

Занятие 5

Школьники сразу самостоятельно Называют песни, воспринимая каждую из мелодий не менее двух-трех раз только на слух.

Обучение восприятию высотных соотношений двух звуков в среднем регистре

Занятие 1

Учитель предлагает задание: «Смотрите и слушайте. Вы слышите два одинаковых звука» (табличка «Одинаковые звуки» вывешивается на доску). Он исполняет дважды звук СОЛЬ1 в первой октаве. После этого дети слушают звуки СОЛЬ1, ФА2, исполненные последовательно. Учитель поясняет: «Вы слышите два разных звука» (табличка «Разные звуки» вывешивается на доску). Затем дети слушают пары звуков, исполненные последовательно, и определяют, одинаковые звуки или разные (видя клавиатуру фортепиано).

Занятие 2

Учитель объясняет школьникам: «Будете слушать звуки, разные по высоте». Он показывает кружки двух цветов и поясняет: «Синий кружок — первый звук, розовый кружок — второй звук». Школьники слушают звуки СОЛЬ', РЕ2, исполняемые последовательно. Учитель выкладывает на до-

1 Здесь и далее цифра над названием ноты обозначает октаву.

164

ске кружки в прослушанной последовательности и поясняет: «Второй звук выше».

Учащиеся слушают последовательно исполненные звуки СОЛЬ', ДО1. Учитель говорит: «Второй звук ниже», — и располагает второй кружок ниже первого. Таблички «Второй звук выше», «Второй звук ниже» также прикрепляются к доске.

Затем учитель раздает школьникам по два кружка из цветной бумаги. Они видят клавиатуру фортепиано, слушают исполненные последовательно звуки СОЛЬ1, РЕ2. Один из учеников выкладывает из кружков данную последовательность звуков на доске и словесно определяет высотное положение второго звука: «Второй звук выше».

Аналогично дети слушают другую последовательность звуков СОЛЬ', ДО', второй звук ниже.

Затем ученики упражняются в определении высотного положения второго звука в восходящей и нисходящей последовательностях в интервалах септимы, сексты, квинты (видят исполнение учителя на фортепиано). Учащиеся выкладывают кружками на доске каждую последовательность звуков. При этом они отвечают на вопрос: «Второй звук выше или ниже?»

Занятие 3

Учитель предлагает детям: «Будем слушать разные по высоте звуки и рукой показывать первый и второй звуки. Первый звук будет один и тот же». Он исполняет на фортепиано первый звук СОЛЬ' и одновременно второй рукой моделирует его высотное положение (на уровне пояса). Затем учитель исполняет второй звук РЕ2 и переводит руку из срединного в более высокое положение, поясняя: «Второй звук выше». Дети повторяют движение по подражанию учителю. Учитель снова исполняет первый звук СОЛЬ' и показывает его срединное положение, после чего исполняет второй звук ДО' и переводит руку в более низкое положение, поясняя: «Второй звук ниже». Школьники каждый раз повторяют движение рукой и пояснение учителя.

Затем учитель исполняет последовательно два звука, предлагая ученикам самостоятельно показать рукой высотное положение второго звука относительно первого. Они выполняют упражнение коллективно. После этого учащиеся упражняются в определении высотных соотношений при прослушивании нескольких пар звуков (видя клавиатуру фортепиано). Учитель каждый раз спрашивает: «Второй звук выше или ниже?»

Занятие 4

Учитель сообщает: «Будете играть на пианино и слушать звуки, разные по высоте». Каждый ученик играет на инструменте последовательность из двух звуков, самостоятельно определяет высотное положение второго звука и комментирует свои действия: «Второй звук выше (или ниже)». Помощь учителя может заключаться в том, что он исполняет первый звук всегда в первой октаве, второй звук выбирает сам ученик. В упражнении заняты все учащиеся: один играет, остальные слушают,

165

моделируют высотные соотношения звуков рукой, проверяют ответы товарища. Дети сопоставляют звуки в пределах малой, первой и второй октав.

Занятие 5

Учитель предлагает задание: «Будете слушать звуки, разные по высоте. Смотрите и слушайте. Ответьте: второй звук выше или ниже?»

После правильного выполнения задания большинством учащихся учитель предлагает новое задание: «Слушайте: второй звук выше. Покажите звуки рукой. Отвернитесь». Дети слушают последовательность СОЛЬ1, РЕ2, моделируют рукой высотное положение каждого звука, поворачиваются и говорят: «Второй звук выше».

Затем в аналогичных условиях они слушают последовательность СОЛЬ1, ДО1, показывают рукой высотное положение звуков, поворачиваются и говорят: «Второй звук ниже».

Далее учитель говорит: «Слушайте. Сначала я буду играть второй звук выше, а потом второй звук ниже. Отвернитесь». Дети слушают последовательность СОЛЬ1, РЕ2, СОЛЬ1, ДО1 и моделируют рукой высотное положение звуков.

Занятия 6—7

Учитель дает задание: «Послушайте и скажите: второй звук выше или ниже? Покажите рукой. Отвернитесь».

Дети слушают последовательности из двух звуков (например, СОЛЬ1, ДО1 или СОЛЬ1, РЕ2), моделируют рукой их высотное соотношение. Повернувшись к учителю, они отвечают на вопрос. При проверке ответов! дети смотрят на клавиатуру фортепиано и снова слушают данную последовательность звуков.

Занятия 8—10

Дети воспринимают на слух восходящие и нисходящие последова-1 тельности двух звуков (например, ФА1, ДО2; РЕ2, МИ1; МИ1, ЛЯ1; МИ2, Лиг и т.п.) и отвечают на вопрос: «Второй звук выше или ниже?»

После этих занятий школьники учатся соотносить звуки || в интервалах, например кварты, терции, а при возможно": сти и секунды. Обучение проводится аналогично.

Обучение восприятию направления звукоряда в среднем регистре

Занятие 1

Учитель исполняет восходящий мажорный звукоряд ДО1—СИ1, догИ| видят исполнителя и клавиатуру. Он предлагает послушать звуки первЫЩ и последний. После прослушивания учитель спрашивает у детей: «Какой звук ниже: первый или последний? Какой звук выше: первый или П0|й ледний?» Затем он снова исполняет на фортепиано звукоряд ДО1—СИ',

166

Одновременно с каждым звуком переставляет матрешку по ступенькам лесенки и поясняет: «Звуки идут вверх».

После этого учитель исполняет нисходящий мажорный звукоряд СИ1—ДО1 и спрашивает: «Какой звук выше: первый или последний?» Ученики отвечают: «Первый звук выше». Учитель снова исполняет нисходящий звукоряд, одновременно переставляя матрешку по ступенькам лесенки вниз, и задает вопрос: «Куда идут звуки?» Учащиеся отвечают: «Звуки идут вниз».

Затем учитель предлагает: «Послушайте еще раз: звуки идут вверх». После слушания дети отвечают на вопрос: «Куда идут звуки?» Далее они аналогично учатся слушать нисходящий звукоряд. После этого ученики слушают звукоряды, предъявляемые не по порядку. Самостоятельно называют их.

Занятие 2

Учитель предлагает: «Смотрите и слушайте. Я буду играть на пианино, а матрешка будет подниматься по ступенькам вверх». После слушания дети отвечают на вопрос: «Куда идут звуки?» Далее они аналогично слушают нисходящий звукоряд. Учитель одной рукой исполняет восходящий звукоряд до ноты ДО в первой октаве, а другой моделирует на лесенке его направление. Затем он предлагает: «Я буду играть на пианино, а вы покажите рукой, как движутся звуки».

После выполнения задания ученики по очереди самостоятельно моделируют на лесенке направление звукорядов, слушая их. В это время остальные дети моделируют высотные соотношения звуков рукой, ориентируясь на высоту ступенек лесенки.

Учитель исполняет звукоряды медленно.

Аналогичная работа осуществляется при восприятии школьниками нисходящего звукоряда. После каждого упражнения дети словесно определяют услышанное.

Занятие 3

Учитель предлагает школьникам (если они справляются с заданиями занятия 2) моделировать высотные соотношения на нотном стане (на демонстрационной доске натягивается фланелеграф с изображением нотного стана). Один из учеников смотрит на клавиатуру фортепиано, слушает звуки и прикрепляет ноты — кружки на линейках и между ними. Ему может помочь другой ученик или учитель.

Дети выполняют задание при восприятии восходящего и нисходящего звукорядов.

Занятие 4

Ученики два-три раза слушают восходящий и нисходящий звукоряды при пояснении учителя: «Звуки идут вверх (вниз)». Затем они самостоя- н'иьно определяют направление звукорядов, которые предъявляются и последовательности, исключающей догадку. При этом ученики видят киавиатуру фортепиано и учителя, исполняющего звукоряды.

167

Занятие 5

Ученики, слушая звукоряды, сразу самостоятельно определяют их направление. При этом они видят клавиатуру фортепиано. Последовательность предъявления восходящих и нисходящих звукорядов случайная.

Занятие 6

Различение звукорядов на слух. Ученики слушают восходящий звукоряд, следят за движением рук учителя по клавишам. Учитель спрашивает: «Куда идут звуки?» Они отвечают: «Звуки идут вверх». Учитель дает задание: «Слушайте: звуки идут вверх. Отвернитесь». После прослушивания учитель спрашивает: «Куда идут звуки?» Школьники отвечают: «Звуки идут вверх».

Аналогично дети слушают нисходящий звукоряд. Затем учитель предлагает: «Слушайте, сначала звуки идут вверх, потом вниз, покажите рукой. Отвернитесь». Он исполняет восходящий и нисходящий звукоряды с небольшой паузой. Затем учитель спрашивает: «Как движутся звуки?» Школьники отвечают: «Сначала звуки идут вверх, а потом вниз». Учитель задает вопрос: «Куда идут звуки: вверх или вниз? Не забудьте сравнить первый и последний звуки. Отвернитесь». Ученики слушают звукоряды и отвечают на вопрос учителя.

Занятие 7

Учитель предлагает задание: «Слушайте, куда идут звуки: вверх или вниз? Не забудьте сравнить первый и последний звуки. Отвернитесь». Школьники слушают звукоряд ДО'—СИ1, отвечают на вопрос. '

Затем ученики слушают нисходящий мажорный звукоряд от СИ1 и отвечают на вопрос.

После этого учитель предъявляет звукоряды в любой последовательности. Ученики воспринимают на слух и отвечают: «Звуки идут вверх (вниз)».

Занятие 8

Учитель исполняет восходящие и нисходящие звукоряды от разных нот (ЛЯ', РЕ2, МИ2, СОЛЬ' и т.п.). Дети воспринимают их на слух и отвеча» ют на вопрос: «Куда идут звуки: вверх или вниз?»

Занятия по обучению восприятию поступенного (например, ДО—РЕ- МИ—ФА—СОЛЬ) и скачкообразного (СОЛЬ—ДО) звукорядов в перво1 октаве проводятся аналогично.

Содержание и методика обучения слушанию музыки как самостоятельному виду деятельности

На музыкально-ритмических занятиях придается боль шое значение формированию у учащихся слушательской деятельности. В процессе слушания музыки школьники по лучают возможность познакомиться с инструментальными

168

и вокальными произведениями. Это расширяет их кругозор, прививает слушательскую культуру. Целенаправленное слушание музыки позволяет ученикам почувствовать и осознать ее характер, узнать, о чем и как рассказывает музыка, познакомиться с выдающимися композиторами и исполнителями. Слушание музыки имеет особое значение для развития слухового восприятия детей: они вслушиваются, анализируют и сопоставляют свои слуховые впечатления, различают и узнают знакомые пьесы.

Поступая в школу, дети уже имеют некоторый опыт восприятия основных жанров музыки — марша, танца, песни. В детском саду на музыкальных занятиях малыши под музыку маршировали, танцевали, декламировали (пели) несложные песенки.

Первоклассники продолжают накапливать слуховые впечатления о маршевой, танцевальной и песенной музыке. При обучении определению начала и окончания музыкального звучания, различению темповых и динамических отношений, при разучивании танцевальных и гимнастических упражнений под музыку, а также при мелодекламации учитель обращает внимание детей на характер (грустный, веселый, спокойный) и жанр (марш, танец, песня) музыкального сопровождения. Вот примерные задания: «Слушайте веселый танец: громкая музыка — хлопайте, тихая — кружитесь на месте, танцуйте весело»; «Слушайте марш и танец: марш — музыка бодрая, в умеренном темпе, идите на месте; танец полька — музыка веселая, в быстром темпе, выполняйте поскоки»; «Слушайте спокойный, плавный, медленный вальс, придумайте сами, как будете танцевать».

Систематическая работа по обучению слушанию музыки как самостоятельному виду деятельности предполагает опору на жизненные и слуховые представления учеников, а также доступность музыкального материала и предлагаемых заданий. Так, глухие и е рвоклассники сначала слушают только три пьесы, представляющие танец, марш и песню, учатся различать их и узнавать (например, фрагменты из «Марша» С. Прокофьева, «Вальса» из балета ♦ Спящая красавица» П. Чайковского, «Песни о школе» Д. Кабалевского). В первоначальный период обучения для них марш — это музыка, под которую удобно идти; танец — это музыка, под которую танцуют; песня — это музыка, кото-

169

рую поют. Дети учатся определять в этих пьесах средства музыкальной выразительности (динамику, темп, метр).

Затем ученики знакомятся с пьесами разного характера внутри каждого жанра, учатся узнавать их при восприятии на слух («Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского, «Марш» С. Прокофьева и «Встречный марш» С. Чернецко- го; «Вальс» из балета «Спящая красавица» П. Чайковского и «Польку» М. Глинки; народную песню «Перепелочка» и песню «Веселый музыкант» А. Филиппенко). После этого первоклассники знакомятся со слиянием музыкальных жанров (марш-танец, песня-танец, песня-марш), учатся определять жанр во впервые услышанной небольшой музыкальное пьесе.

В соответствии с программой музыкально-ритмических занятий (1997) в о втором к л а с с е у учеников накапливаются знания о выразительности в музыке и совершенствуется слуховой опыт восприятия ее характера. Глухие дети учатся различать и узнавать фрагменты из музыкальных пьес по их характеру (например, части пьесы «Веселая. Грустная» JI. Бетховена, «Три подружки» Д. Кабалевского), а также небольшие пьесы, например из «Детского альбома» П. Чайковского: «Вальс», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнькуклы», «Новаякукла», «Стариннаяфранцузская песенка», «Итальянскаяпесенка», «Песняжаворонка».

Учащиеся второго класса знакомятся с изобразительностью в музыке. Они узнают, что в музыке можно передавать различные звуки и шумы — пение птиц, журчание ручья, колокольный звон, стук дождя, изменение темпа движения и др. При этом дети обязательно слушают соответствующую музыку, например «Птичку» Э. Грига, «Море» Н. Римско- го-Корсакова (вступление к опере «Садко»), фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» — «Белка», «Полет шмеля», «Царевна Лебедь», «Утро в лесу» В. Салманова, «Дождик» И. Кореневской.

В третьем классе дети знакомятся с маршевой, танцевальной и песенной музыкой в произведениях крупной формы: это симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк», балет и опера на сказочный сюжет (например, балет «Щелкунчик» П. Чайковского, опера «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова). Они узнают краткое содержание этих произведений, учатся узнавать музыкальные фрагменты из них.

170

Ученики слушают музыку в исполнении учителя и в грамзаписи. При исполнении музыки учителем дети получают возможность, слушая ее, одновременно видеть пианиста и клавиатуру фортепиано, почувствовать звучание с помощью тактильно-вибрационных ощущений. Выразительное исполнение учителя помогает глухим детям проникнуться ее настроением, сопереживая чувствам исполнителя. Не менее важно обучение восприятию музыки в грамзаписи, что позволяет знакомить учащихся со звучанием хоров, певческих голосов, различных музыкальных инструментов, оркестров. Это значительно расширяет представление школьников о музыке, развивает их тембровый слух.

В первом и втором классах целесообразно обучение учащихся восприятию музыкальных произведений сначала в исполнении учителя, затем в грамзаписи. В третьем классе дети слушают музыку, в основном, в грамзаписи.

В таблице представлена примерная последовательность работы по слушанию музыки в соответствии с программой музыкально-ритмических занятий в 1—3 классах специальных школ для глухих детей (Е.З. Яхнина, 1997).

Таблица

Содержание работы по слушанию музыки глухими учащимися младших классов

| Класс | Четверть | Содержание работы |

| Первый | Определение: марша и танца (выбор из двух), марша и песни (выбор из двух), танца и песни (выбор из двух), марша и песни (выбор из двух). Определение характера музыки (веселый, бодрый, спокойный) и доступных средств выразительности (динамики, темпа, метра) Знакомство с маршами. Слушание спортивного, военного и других маршей. Узнавание маршей разного характера (выбор из трех). Знакомство с танцами. Слушание народных танцев, вальса, мазурки, современных танцев и т.д. Узнавание танцев различного характера (выбор из двух). Узнавание песен (выбор из двух). |

171

172

| Класс | Чет- | Содержание работы |

| верть | ||

| Слушание музыкальных фрагментов из сказки с му | ||

| зыкальным сопровождением (например, «Тере | ||

| мок») и узнавание их (выбор из трех-четырех). | ||

| Определение в музыкальных пьесах характера и | ||

| доступных средств музыкальной выразительности | ||

| (динамики, темпа, метра, характера звуковедения: | ||

| отрывистая, плавная музыка) | ||

| IV | Самостоятельное определение жанра в новой му | |

| зыкальной пьесе. Знакомство с маршем-танцем, | ||

| маршем-песней, танцем-песней. Определение в | ||

| музыкальных пьесах характера и доступных | ||

| средств музыкальной выразительности (динамики, | ||

| темпа, метра, характера звуковедения) | ||

| Различение частей в музыкальной пьесе «Веселая. | ||

| Грустная» Л. Бетховена, «Три подружки» Д. Каба | ||

| левского | ||

| 1 | Определение характера музыки (грустная, веселая, | |

| резкая и т.д.) и доступных средств музыкальной вы | ||

| разительности | ||

| II | Слушание и узнавание на слух фрагментов из му | |

| зыкальной сказки (выбор из четырех-пяти) (напри | ||

| мер, «Кошкин дом» В. Золотарева). Определение | ||

| >s о | характера и доступных средств музыкальной выра | |

| О. О | зительности | |

| 1- m | III | Узнавание музыкальных пьес из «Детского альбо |

| ма» П. Чайковского (выбор из двух): | ||

| — «Вальс» и «Марш деревянных солдатиков», | ||

| — «Болезнь куклы» и «Новая кукла», | ||

| — «Старинная французская песенка» и «Итальян | ||

| ская песенка», | ||

| — перечисленные пьесы и «Песня жаворонка» при | ||

| выборе из семи. | ||

| Определение характера музыки и доступных | ||

| средств музыкальной выразительности | ||

| IV | Определение характера во впервые прослушанной | |

| небольшой музыкальной пьесе | ||

| 1 | Знакомство с кратким содержанием симфониче | |

| >s s | ской сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Знаком | |

| 1- Ф | ство с составом симфонического оркестра. Разли | |

| £ | чение музыкальных тем: | |

| — Пети и волка, |

| Класс | Четверть | Содержание работы |

| — дедушки и кошки, | ||

| — Пети и кошки, | ||

| — дедушки и волка | ||

| II | Продолжение работы над симфонической сказкой «Петя и волк» Различение музыкальных тем: Пети, дедушки, волка и кошки (выбор из четырех), утки и птички, Пети, дедушки, волка, кошки, птички, утки (выбор из шести). | |

| т | Определение характера музыки и средств музы | |

| кальной выразительности, включая тембровые от | ||

| ношения | ||

| III | Знакомство с кратким содержанием оперы на сказочный сюжет («Сказка о царе Салтане» Н. Римско- го-Корсакова). Знакомство с некоторыми певческими голосами. Узнавание музыкальных фрагментов (выбор из трех—шести). Определение характера и средств музыкальной выразительности, включая тембровые отношения | |

| IV | Знакомство с кратким содержанием балета на сказочный сюжет «Щелкунчик» П. Чайковского. Узнавание музыкальных фрагментов (выбор из трех— шести). Определение характера музыки и средств музыкальной выразительности, включая тембровые отношения |

Музыкальный материал для слушания включает произведения классической, современной и народной музыки. В младших классах дети слушают только небольшие пьесы или фрагменты из крупных музыкальных произведений (важно, чтобы эти фрагменты носили законченный характер).

При выборе музыкального материала учитываются как общие требования, предъявляемые к репертуару для уроков музыки в общеобразовательной школе, так и специальные, связанные с особенностями развития нарушенной слуховой функции у глухих школьников.

Каждое музыкальное произведение должно быть художественным, интересным для детей, педагогически целесообразным (направленным на решение обучающих задач).

173

При выборе музыкального материала важно учитывать и то, что восприятие музыки у глухих школьников формируется при сопоставлении контрастных звучаний. Дети определяют сходство и различие выразительных средств, характера музыки на доступном музыкальном материале.

Приведем несколько примеров.

В первом классе при обучении различению марша и танца целесообразно использовать марш и вальс. Они имеют различные метрические структуры: четную (4/4) — марш и нечетную (3/4) — вальс, поэтому при определенной тренировке глухие первоклассники могут различать их на слух. Если как пример танца использовать польку (2/4), то учащимся будет сложнее ориентироваться в метрических отношениях, так как в обоих случаях представлена четная метрическая структура.

При подборе музыкального материала для слушания маршей, танцев и песен разного характера следует иметь в виду, что первоклассники не могут узнавать на слух любые марши, танцы и песни. Им под силу выполнить задание только при условии ограниченного выбора — две-три пьесы. Кроме того, при различении пьес дети должны иметь возможность опереться на доступные им средства музыкальной выразительности. Например, сопоставляя «Марш деревянных солдатиков» П. Чайковского, «Марш» С. Прокофьева и «Встречный марш» С. Чернецкого, первоклассники прежде всего услышат, что эти произведения в разном темпе и разного характера. Сопоставляя характер музыки и темповые отношения, они научатся узнавать эти марши.

Во втором классе рекомендуется семь пьес из «Детского альбома» П. Чайковского. Учащиеся могут научиться различать «Вальс» и «Марш деревянных солдатиков» прежде всего по жанровым признакам; «Болезнь куклы» и «Новую куклу» — по настроению; «Старинную французскую песенку» и «Итальянскую песенку» — по песенному и танцевальному характеру; в «Песне жаворонка» дети услышат звуки высокого регистра (трели поющей птицы). Таким образом, каждая пьеса имеет определенную характеристику, доступную слуховому восприятию учащихся.

В процессе обучения слушанию музыкальных пьес у школьников формируется слушательская культура: непрерывность внимания, умение дослушивать произведение

174

до конца. Нередко, узнав музыку по первым тактам, дети сразу же стремятся ответить. Такую поспешность поощрять не следует.

Иногда ученики невнимательно слушают музыку. В таких случаях следует предложить им послушать пьесы еще раз. Одобрение учителем внимательных учеников будет способствовать старанию остальных.

Для развития у учащихся умений слушать музыку используются различные методические приемы. Учитель организует внимательное слушание музыки с помощью предварительных вопросов, например: «Послушайте и скажите, какая музыка», «Послушайте и скажите, какой темп музыки: быстрый или медленный», «Послушайте и скажите, какую пьесу я сыграла», «Послушайте и скажите, как называется музыка: марш, танец или песня?», «Слушайте внимательно и скажите: одинаковая музыка или разная?», «Почему ты так думаешь?», «Послушайте две пьесы: «Болезнь куклы» и «Новая кукла». Я думаю, вы сразу сами сможете сказать, как называется пьеса, которую вы слушали».

При многократном слушании одних и тех же пьес необходимы вопросы и задания, активизирующие восприятие учащихся. Например, дети слушают «Песню жаворонка» П. Чайковского и говорят, что музыка легкая, быстрая. Учитель предлагает послушать произведение еще раз и определить, какие звучали звуки: низкие, средние или высокие, каким голосом поет жаворонок. При следующем прослушивании он предлагает определить, как поет птичка (одинаково или нет). Дети отвечают, что жаворонок поет то тихо, то громко, и моделируют руками динамические оттенки: громко — руки на колени, тихо — за спину. Учитель поясняет: птичка летает то ближе, то дальше.

Необходимо воспитывать у школьников умение аргументировать свои ответы. Дети не должны угадывать. Например, при различении марша и танца (вальса) ученик первого класса говорит: «Это марш, потому что музыка бодрая, в умеренном темпе, громкая, удобно идти» или «Это танец, потому что музыка спокойная, плавная, негромкая, можно танцевать вальс».

Важно побуждать детей к самостоятельному выбору решений. Этому способствует определенный психологиче-

175

ский настрой в классе, вселяющий в каждого ученика уверенность в том, гго при определенном старании он обязательно научится выполнять задание.

Слово учителя является одним из важных методических ; приемов работы. Оно должно быть эмоциональным, лаконичным, соответствующим уровню речевого развития учащихся. Под эмоциональностью следует понимать комментарий, раскрывающий прежде всего чувства и настроения, переданные в музыке. Например, при слушании пьес «Новая кукла» и «Болезнь куклы» П. Чайковского учитель передает соответствующие радостные и грустные чувства, тепло | и ласково рассказывает о колыбельной, весело и задорно — о русской пляске. Глухие дети эмоционально настраиваются на восприятие характера музыки, откликаясь прежде всего на эмоции, выражаемые учителем.

Пояснения учителя должны быть предельно краткими, раскрывающими прежде всего музыкальный образ. Такой комментарий помогает глухому ученику настроиться на восприятие музыки. Например, знакомя школьников с «Маршем деревянных солдатиков» П. Чайковского, учитель говорит: «Идут не настоящие солдаты, а маленькие, ! игрушечные (демонстрирует игрушечных солдатиков). Они ij идут легко, быстро, отрывисто (показывает игрушкой). Музыка легкая, быстрая, отрывистая. Послушайте».

Комментарии учителя должны быть понятны глухим, детям. Новые слова, термины, характеризующие музыку, не растолковываются непосредственно перед слушанием. Они усваиваются учащимися в процессе обучения различ- j ным видам деятельности, связанным с музыкой. Например, j с первых занятий, на которых школьники учатся маршировать под музыку, им предлагают задание: «Музыка бодрая, веселая, идите бодро», и они отрабатывают именно такой характер ходьбы по подражанию учителю. В дальнейшем, когда учащиеся слушают, например, «Марш» С. Прокофье- j ва, они понимают пояснения учителя о том, что музыка бодрая. Пониманию учащимися словесного пояснения учителя j содействует также обыгрывание ситуаций с помощью игрушек или фигурок на фланелеграфе. Например, при работе над музыкальной сказкой «Теремок» учитель показывает, как в теремок идет медведь, и говорит: «Пришел медведь». Затем спрашивает: «Как идет медведь?» Ученики отвечают:

176

«Медленно». Учитель подчеркивает движениями игрушки, что медведь идет тяжело, медленно, и говорит: «Медведь идет тяжело, медленно. Послушайте музыку медведя. Музыка тоже медленная, тяжелая, звуки низкие».

Словесные пояснения учителя могут носить форму кратких рассказов, бесед, пояснений, постановки вопросов.

Приведем пример краткого рассказа перед слушанием второклассниками пьесы Д. Кабалевского «Три подружки». Предварительно учитель заготавливает таблички с новыми для детей словами: Резвушка, Злюка, Плакса.

— Композитор' и мальчик пошли гулять. Они встретили девочку (демонстрируется рисунок, на котором изображена Резвушка). Девочка веселая. Она резво прыгала, бегала. Мальчик назвал ее Резвушкой. Потом они встретили другую девочку (демонстрируется рисунок, на котором изображена Злюка). Девочка была злая. Игрушки детям не давала. Всех детей прогоняла: «Уходи, уходи!» Мальчик назвал ее Злюкой. Затем они встретили третью девочку (демонстрируется рисунок, на котором изображена Плакса). Девочка все время плакала: «А... а...» «Почему ты плачешь?» — спросил мальчик. «Не знаю», — сказала девочка. Мальчик назвал ее Плаксой. (По ходу рассказа иллюстрации прикрепляются на доску.) Дома мальчик нарисовал девочек, которых встретил (учитель указывает на картинки, прикрепленные к доске). Вам нравятся картинки? Покажите Резвушку, Злюку, Плаксу. (Дети, выполняя задание, читают таблички с этими словами и прикрепляют каждую из них над соответствующей картинкой.) Композитор сказал: «Я расскажу о девочках в музыке». Послушайте музыку. Вы сами сможете узнать, о какой девочке рассказал композитор.

Школьники слушают и видят исполнение музыки учителем. Они самостоятельно узнают части пьесы Д. Кабалевского «Три подружки».

Приведем пример беседы о музыке на материале темы «Танцы различного характера».

Учитель. Сегодня мы будем слушать танцы. Какие танцы вы знаете?

Дети. Русский танец.

Учитель. Правильно. Русский танец вам знаком. (Кдоске прикрепляется иллюстрация, на которой изображены танцующие русскую плясовую). Послушайте музыку и скажите, какая музыка.

После слушания русской народной песни «Заинька, попляши» диалог продолжается.

Учитель. Какая музыка?

1 Дети знают, что композитор сочиняет музыку. 12-3506

177

Дети. Веселая, быстрая, считать на «два».

Учитель. Какие еще танцы вы знаете?

Дети называют танцы, которые они исполняли или видели в чьем-либо исполнении (польку, вальс, народные и современные танцы). Учитель, предвидя, какие танцы назовут ученики, предварительно готовит иллюстрации, таблички и музыкальное сопровождение. После каждого слушания обсуждается характер музыки, известные детям средства музыкальной выразительности (динамика, темп, метр, характер звуковедения).

Затем учитель называет танцы, незнакомые детям, показывает иллюстрации к ним, исполняет музыку, демонстрирует танцевальные движения (звучат два-три танца: мазурка, полонез, танцы в современных ритмах).

Словесные пояснения учителя опираются на наглядные музыкальные примеры, внимание учащихся следует привлекать к особенностям музыки.

Приведем пример рассказа о симфонической сказке С. Прокофьева «Петя и волк».

Рассказ инсценируется с помощью фигурок или сопровождается показом иллюстраций. Музыкальные фрагменты органично вливаются в рассказ.

При знакомстве с содержанием симфонической сказки используется следующее оборудование: портрет С. Прокофьева, иллюстрации к сказке, наглядные пособия «Симфонический оркестр», «Инструменты симфонического оркестра», таблички с новыми словами.

Учитель рассказывает:

Композитор Прокофьев написал музыкальную сказку «Петя и волк». (Показывает портрет композитора.)

В сказке он рассказал о смелом мальчике Пете, о злом волке, о птичке, утке, кошке и охотниках. (Показывает иллюстрации.)

Музыку исполняет симфонический оркестр.

Музыку Пети исполняют две скрипки, альт и виолончель, музыку птички — флейта, утки — гобой, кошки — кларнет, дедушки — фагот, волка — валторны, охотников — литавры и большой барабан.

Рассказ сопровождается показом инструментов на иллюстрациях и чтением детьми их названий по табличкам.

Рано утром Петя пошел гулять. Ему было весело. (Иллюстрация 1.) Послушайте бодрую, веселую музыку Пети. Петя идет приплясывая и поет. Покажите, как идет Петя. Слушайте музыку. Музыка бодрая, веселая, похожая на марш, и на танец, и на песню.

178

Вдруг он увидел птичку. (Иллюстрация 2.) Птичка была веселой. Она пропела: «Все вокруг спокойно и хорошо». Послушайте легкую, веселую музыку птички. Звуки высокие. Птичка поет легко, весело.

Потом Петя увидел утку. (Иллюстрация 3.) Утка шла переваливаясь. Она была неповоротливая. Покажите, как ходит утка. Правильно: переваливается с боку на бок, идет неповоротливо. В музыке слышно, как она крякает. Послушайте.

Вдруг Петя увидел, что по траве крадется кошка. (Иллюстрация 4.) Она захотела съесть птичку. Послушайте музыку кошки. Вы услышите, как мягко идет хитрая кошка. (Учитель демонстрирует походку кошки.) Музыка в низком регистре. Послушайте, как идет хитрая кошка.

Петя крикнул птичке: «Спасайся!» Птичка быстро села на ветку — поэтому кошка ее не поймала. (Иллюстрация 5.)

Вышел дедушка. (Иллюстрация 6.) Он сказал Пете: «Зачем ты пошел гулять? Вдруг придет волк?» Послушайте музыку дедушки. Он говорит не быстро, басом.

Дедушка взял Петю за руку и повел домой. «В лес не ходи», — сказал дедушка и запер калитку. (Иллюстрация 7.)

Вдруг из леса вышел огромный серый волк. (Иллюстрация 8.) Музыка звучит «страшно», слышно, как воет волк. Послушайте. Все испугались. Кошка быстро полезла на дерево. Утка стала убегать. Она старалась, бежала быстро. (Иллюстрация 9.) Но волк ее поймал и съел.

Волкстал ходить поддеревом. На дереве сидели птичка и кошка. (Иллюстрация 10.)

Это увидел Петя. (Иллюстрация 11.) Он не испугался. Петя взял веревку, залез на дерево. (Иллюстрация 12.) Петя сказал птичке: «Лети и кружись над волком. (Иллюстрация 13.) Осторожно, чтобы волк тебя не съел».

Птичка полетела. (Иллюстрация 14.) Петя накинул петлю на хвост волка и привязал его кдереву. (Иллюстрация 15.)

Из леса вышли охотники. Они шли и стреляли. (Иллюстрация 16.) Послушайте музыку охотников. Она похожа на марш.

Охотники хотели убить волка. Петя сказал: «Не убивайте волка. Давайте отведем его в зоопарк». (Иллюстрация 17.) Слушайте музыку.

Важным методическим приемом, способствующим развитию эмоциональной отзывчивости на музыку, осознанию ее характера, является двигательное моделирование музыкального образа. При самостоятельном выборе и исполнении движений дети ориентируются на общее настроение музыки, ее темп, динамику, метр, ритм, характер звуковедения, звуковысотные соотношения. Например, они воспроизводят в разных движениях образы деревянных солдатиков и бодро идущих детей при слушании «Марша деревянных солдатиков» П. Чайковского и «Марша» С. Прокофьева. Учащиеся импровизируют движения при слушании пье-

12*

179

сы Д. Кабалевского «Три подружки», передавая характер музыки. Они копируют повадки, походку, передают в дни» жениях характер животных при слушании фрагментов и(| музыкальных сказок.

При обучении слушанию музыкальных произведений широко используется иллюстративный материал:

книжные иллюстрации (к сказке «Щелкунчик» Гофмана, «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина);

рисунки (к пьесе Д. Кабалевского «Три подружки» изображения трех девочек — Резвушки, Злюки, Пли- ксы);

иллюстрации из журналов (различные танцы, хоры, оркестры, изображения музыкальных театров);

игрушки, бибабо, фланелеграф с картинками;

репродукции;

слайды, фотографии;

учебные наглядные пособия («Инструменты симфони- ческого оркестра»).

Использование иллюстративного материала помогае'| заинтересовать детей, настроить их на восприятие музыки определенного характера.

Полезно использовать видеотехнику с записью музыкальных спектаклей (балетов, опер), концертов, кинофильмов и др. Это содействует более глубокому пониманию детьми ее держания музыкального спектакля, более эмоциональному восприятию ими музыки, прочувствованию атмосферы театра, концертного зала, ознакомлению учащихся с ведущими отечественными и зарубежными исполнителями.

Обучение слушанию музыки, различению и узнаванию музыкальных пьес предполагает условия ограниченного выбора. Система работы состоит из нескольких этапов, каждый из которых включает число занятий, необходимых для прочного усвоения материала учащимися (Е.З. Яхнина, 1997).

На первом этапе дети знакомятся с музыкальными пьесами, которые будут учиться узнавать. J|;

Школьники видят их исполнение учителем, слушают пьесу (или фрагмент ее), словесно определяют характер музыки, доступные им средства выразительности.

Целесообразно побуждать учащихся к самостоятельной характеристике услышанного. Этому способствует поста-

180

новка учителем соответствующих вопросов типа: «Какая музыка: веселая, грустная или спокойная?», «Какой темп: быстрый, медленный или умеренный?» Если дети затрудняются самостоятельно рассказать о характере музыки, учитель использует таблички с соответствующей терминологией.

На первом этапе обучения учитель использует методические приемы целенаправленного прослушивания музыки, ответы на вопросы, беседу, краткий рассказ, пояснение, двигательное моделирование музыкального образа, применяет иллюстрации.

На втором этапе школьники не менее двух раз прослушивают каждую пьесу. Название пьесы им сообщает учитель: «Слушайте марш», «Слушайте танец». Слушая музыку, дети видят исполнение музыкального произведения учителем. После прослушивания они словесно определяют характер музыки и средства музыкальной выразительности.

Таблички с названиями пьес и иллюстрации к ним учитель прикрепляет на доску. После ответов учащихся таблички с соответствующей терминологией, характеризующей музыку, также прикрепляются на доску.

Затем школьники учатся самостоятельно узнавать музыкальные пьесы (примерная инструкция учителя: «Я не скажу, что буду играть: марш или танец. Узнайте сами»). Музыкальный материал предъявляется в последовательности, исключающей догадку, например: марш — танец — марш — марш — танец. (Такой прием сохраняется на всех этапах обучения.)

При ответах дети не только называют пьесу, но обязательно определяют ее характер и средства выразительности. Например, прослушав марш, ученик говорит: «Это марш». Учитель спрашивает: «Почему ты так думаешь?» Ученик отвечает: «Потому что музыка бодрая, в умеренном темпе, громкая».

На третьем этапе учащиеся сразу должны узнавать музыкальные пьесы, прослушанные на предыдущих занятиях. Дети видят исполнителя и клавиатуру. На этом этапе таблички не используются.

После слушания музыки в исполнении учителя ребята словесно характеризуют услышанное.

181

На четвертом и пятом этапах школьники учатся воспрщ нимать музыкальный материал предыдущих занятий тоЛяН ко на Слух. Музыку исполняет учитель. Обучение проводит-1 ся аналогично второму и третьему этапам.