Глава 2. Коммуникативно-познавательные периоды раннего детского возраста

Сам по себе принцип максимально специализированного исследования отдельных функций, несомненно, в высшей степени важен. (Л. С. Выготский)

...Культура перерабатывает все природное поведение ребенка и перекраивает по-новому весь ход развития. (Л. С. Выготский)

1. Период младенческих криков (0 мес—2—3 мес.)

Первый крик ребенка возникает как компонент стволовоподкорковой оборонительной реакции, обусловленной прекращением плацентарного кровообращения и охлаждением его тела во внешней атмосфере. Падение степени насыщения крови кислородом (химический фактор) «включает» врожденные синергии (сложные двигательные координации) дыхания, а падение температуры тела (физический фактор) — такие же врожденные синергии мышц тела и конечностей: возникает генерализованное тоническое напряжение мышц ребенка с беспорядочными движениями рук и ног.

Врожденные синергии терморегуляции, дыхания, а также сосания, глотания, кашля, зевоты, рвоты, мочеиспускания, дефекации и т. п. служат целям взаимодействия организма с факторами внешней среды, но факторами еще не социальными, а физическими и химическими. Младенец кашляет и чихает, чтобы удалить чужеродное тело из верхних дыхательных путей; посредством рвоты извергаются вредные физические и химические агенты из желудка, а посредством сосания и глотания физические продукты и химические вещества, наоборот, вводятся в желудок и т. п. В перечисленных синергиях скоординированы в едином поведенческом акте, с одной стороны, движения гладкой мускулатуры внутренних органов, а с другой стороны, движения поперечно-полосатой скелетной мускулатуры. Новая сложная синергия голосообразования образуется на наших глазах как побочное следствие врожденных синергии терморегуляции и дыхания; вначале она обслуживает оборонительное поведение ребенка. Существенно, что голосовая реакция во время первых дыхательных синергии младенца отсутствует, т.е. одного дыхательного фактора недостаточно для голосообразования.

В литературе существуют две концепции голосообразования: миоэластическая (аэродинамическая) и нейромоторная. Согласно первой концепции звуковая волна возникает вследствие вовлечения сомкнутых краев голосовых связок в колебательное движение под воздействием прорывающегося сквозь них воздуха из легких. Этой миоэластической концепции противостоит нейромоторная концепция, по которой колебательные сокращения голосовых связок осуществляртся под управляющим воздействием импульсов из центральной нервной системы. Каждая из концепций объясняет далеко не все фактические данные.

Обе концепции голосообразования лишь кажутся антагонистичными, на самом деле они описывают одно и то же явление с разных сторон. Условия, необходимые для голосообразования, возникают в периоде новорожденности случайно, когда под влиянием резкого возбуждения симпатической нервной системы изменяются физические свойства мышц тела и возрастает объемная скорость вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Стечение этих случайных факторов систематически получает положительное подкрепление, ибо, реализуясь в крике, они способствуют наискорейшему устранению матерью дискомфортных состояний младенца. Соответственно нервные импульсы к различным мышечным группам, породившим голосообразование, получают с каждым новым криком все более устойчивую системную координацию, начинает формироваться специфический функциональный механизм голосообразования с его двумя аспектами: аэродинамическим и нейромоторным.

А.Н.Гвоздев описывал крики новорожденных как выдыхания при суженной голосовой щели при более или менее раскрытой полости рта, вследствие чего получается звук гласного типа разной степени открытости. Раствор рта при этом непрерывно меняется, вместе с чем меняется и качество звука: получаются скользящие переходы от более широких звуков к более узким и, наоборот, смыкание и захлопывание рта вызывает впечатление смычных согласных. Характерно, подчеркивает А.Н.Гвоздев, что крик невозможно разбить на отдельные составляющие его элементы, выделить в нем те или иные звуки. Образно описывает звучание криков чешский психолог Е.Седлачкова. Она выделяет малоприятные на слух хриплые крики, крики-писки, дрожащие и тремолирующие крики и просто крики, отдаленно напоминающие гласные звуки, например: а-оǽ или оа, о ǽ, а ǽ, э ǽ, эа и т. п..

Характерно, что младенческие крики бесконечно вариативны по своим акустическим свойствам: ни один ребенок не кричит одинаково дважды и нет двух детей, крики которых подобны. Их невозможно запомнить и невозможно воспроизвести, ибо они не поддаются квалификации согласно каким-либо известным фонетическим признакам. Вместе с тем крики каждого ребенка обладают индивидуальными чертами, которые настолько хорошо выражены, что по особенностям криков можно опознать индивида так же безошибочно, как это делается по отпечаткам пальцев.

Отсутствие фонетических критериев для описания младенческих криков вынудило зарубежных ученых (X.Трали и Дж.Линда) выделить некоторые признаки на основе соответствующих спектрографических изображений. Ими были выделены три характерных сегмента спектрографической картины крика, обозначенные как «базовый крик» (фонация), «зашумленный крик» (дисфонация) и «сдвиг основной частоты голоса» (гиперфонация).

Спектрографическое изображение фонации всегда характеризуется началом с резко восходящим частотным контуром и таким же резким подъемом кривой интенсивности, с последующей относительно стабильной фазой как частотных, так и интенсивностных параметров крика, и снова таким же резким, как и начало, прекращением акустических и, следовательно, спектрографических явлений; высота основной частоты голоса в сегментах фонации редко бывает ниже 400 Гц.

Спектрографическая картина дисфонации появляется при энергичных спазматических мышечных сокращениях надглоточной области, что ведет к сужениям и деформациям верхних дыхательных путей. Голос младенца становится хриплым, менее звучным. Интенсивность звука на протяжении этой фазы может падать соответственно уменьшению его звучности или вокализации*, хотя в некоторых случаях, когда сужения надглоточного пространства не происходит и резонаторы остаются широко открытыми, интенсивность звука может даже возрастать. Частота шумовых сегментов, иногда резко сдвинутая в сторону высокого регистра, длительность зашумленных сегментов, соотношение зашумленных и вокализованных сегментов по оси времени могут быть весьма разными.

Своеобразные гиперфонационные сегменты крика спектрографически характеризуются исключительно резким сдвигом вверх частоты основного тона, что исследователи связывают как с особой степенью напряжения или укорочения голосовых связок, так и с особым состоянием резонаторов, подавляющих частоту основного тона и одновременно резко усиливающих один из обертонов. Ничего подобного в спектрограммах звучащих высказываний взрослых людей не бывает. Сегменты гиперфонации могут вклиниваться в сегменты фонации и дисфонации, могут сопровождать те и другие.

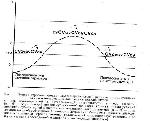

Не поддаваясь никакому фонетическому упорядочению и не соотносясь закономерно ни с выдохом, ни с вдохом, крики, их спектрографические выражения и другие проявления защитной реакции младенца находятся в четкой зависимости от динамики развития и степени вызвавшего их дискомфортного состояния. Так, в одном из экспериментов, который мы представим на рис. 4, реакция на щипок кожи заняла 32 дыхательных цикла: пробуждение младенца и генерализованное двигательное беспокойство получают только на седьмом дыхательном цикле отчетливое звуковое сопровождение в виде гиперфонации — в следующих дыхательных циклах суммарная интенсивность крика возрастает, гиперфонации предшествует все более заметно выраженная фонация, а с десятого цикла появляются и сегменты дисфонации, голос становится хриплым и в то же время особенно громким и высоким. Интервал от тринадцатого до восемнадцатого дыхательных циклов соответствует максимальному развитию оборонительной реакции. Затем она начинает ослабевать: длительность дисфонации уменьшается, интенсивность крика падает и появляется вокализация вдоха, затем реакция все более выражается только лишь фонацией; интенсивность крика продолжает падать и, наконец, звуковой эффект сводится к журчащему звуку на протяжении только выдоха — ребенок засыпает. Принципиально те же соотношения голосовых реакций и дыхательных шумов наблюдаются и в процессе отдельных дыхательных циклов; на высоте развития оборонительной реакции каждый выдох характеризуется начальной фонацией, переходящей в дисфонацию и гиперфонацию, и затем вновь конечной фонацией.

Итак, крики как целостная реакция выражают дискомфортные функциональные состояния, а каждый отдельный крик, сопряженный с одним дыхательным циклом, выражает относительную степень и фазу этого состояния. Максимальной звучности высоты, громкости и гиперфонационной мощности голос младенца достигает к концу восходящего участка кривой. На протяжении кульминационного участка кривой звуковая картина крика отличается наибольшей вариативностью (фонация и гиперфонация чередуются с дисфонацией). На нисходящем участке кривой реакция вновь становится более вокализованной, причем звучность, высота, громкость и мощность голоса постепенно падают. До и после вокализованных участков уровень звукового давления в тракте и напряжение голосовых связок оказываются слишком незначительными для того, чтобы возникло колебательное движение последних, и голос поглощается дыхательными шумами.

Таким образом, в звуковой структуре врожденных младенческих криков, возникающих в связи с развитием дискомфортных состояний, обнаруживаются переходящие друг в друга четыре зоны различной субъективной ценности. Там, где оборонительная реакция наиболее или наименее интенсивна (зоны максимальной и минимальной субъективной ценности), голосовая реакция искажается и маскируется шумами или вообще не выявляется, замещаясь шумами. Там же, где интенсивность оборонительной реакции умеренная (зоны умеренной субъективной ценности),— в начале криков и на их спаде,— там голосовая реакция наиболее отчетлива и отдаленно напоминает гласные звуки речи или журчание ручья.

Начиная с третьего месяца по характеру крика мать может определить состояние своего ребенка: мокрый, голодный, болит живот. Поэтому принято подразделять крики детей на три вида: крики «боли», крики «удовольствия» и крики «голода». Эти определения криков чисто условны. Крики «голода» при умеренной субъективной ценности данного состояния перейдут в крики «боли», если желание есть достигнет той степени, когда появятся спазмы в желудке и кишечнике. Напротив, крики «боли», чем бы они ни были вызваны, могут перейти в крики «голода», если боль потеряет свою интенсивность, хотя ребенок и не будет голодным. Поэтому кажется целесообразней говорить о криках, связанных с биологическими состояниями высокой субъективной ценности (крики «боли»), и о криках, связанных с биологическими состояниями умеренной субъективной ценности: прогрессивно развивающимися (крики «удовольствия») и регрессирующими (крики «голода»). В этой систематизации зону низкой субъективной ценности репрезентирует отсутствие голосовых реакций.

Дифференциация криков в прогрессивной или регрессивной динамике развития адаптивной поведенческой реакции зависит от роста или спада возбуждения симпатической* нервной системы, что имеет для нас принципиальное значение, ибо соответствующие эмоциональные состояния субъективно переживаются по-разному. Возникают два противоположных относительных «наклонения» одних и тех же биологически положительных эмоциональных состояний, что, заимствуя музыкальную терминологию, можно определить как развитие состояний мажорного и минорного характера. Интенсивно мотивированные, т. е. с биологической точки зрения эмоционально отрицательные, состояния не могут иметь такой качественной дифференциации — они для этого слишком интенсивны. Точно так же не имеют качественной дифференциации и эмоциональные состояния низкой субъективной ценности — их интенсивность еще слишком незначительна.

Многие исследователи уделяли внимание проприоцептивной (кинестетической) чувствительности в формировании детской речи. И.П.Павлов называл ее базальным компонентом речи. Имея в виду младенческие крики, обратим внимание на то, что двигательные синергии периода новорожденности сопровождаются кинестетическими импульсами от рецепторов, расположенных в сокращающихся мышцах. Эта импульсация замыкает кольцевые обратные связи, и в итоге двигательный эффект центрального нервного импульса затухает на периферии постепенно.

Эти постепенно затухающие ритмические импульсы, или импульсы вибрационного характера, имеют, надо полагать, исключительно большое значение в свойствах младенческого голоса. Вызванное голосовыми связками звуковое колебание воздушной среды в полостях речевого тракта обусловливает явления механического резонанса мышечных стенок этих полостей, причем резонанса избирательного по отношению к составляющим звук основному тону и его обретонам. Механический же резонанс мышечных стенок (и чем он сильнее, тем резче) порождает поток ритмических кинестетических стимуляций к соответствующим двигательным нервным структурам, и эффект резонанса становится нейромоторным.

Оба вида резонанса: и механический, и названный нами нейромоторным — создают условия для положительной интерференции частот и увеличения мощности голоса, т.е. для гиперфонации. В некоторых наблюдениях частота сегмента гиперфонации оказывается точной суммой частот предшествующего сегмента фонации.

Понятно, что короткость голосовых связок младенца благоприятствует включению в вибрацию мышечных стенок высокочастотных резонаторов. Условия для вибрации низкочастотных резонаторов могут возникнуть в заключительную фазу крика на спаде эмоционального состояния. И действительно, по некоторым данным, у половины детей крик заканчивается низкими звуками. Интересно отметить, что частота низких элементов крика может равняться частоте, характерной для голоса взрослого мужчины. Сдвиги частоты основного тона с появлением неожиданной мощности голоса новорожденных младенцев, вероятно, зависят от многих практически непредсказуемых факторов (объемной скорости выдыхаемого, а также вдыхаемого воздуха, динамики эмоционального состояния и пр.), и потому они отличаются нестабильностью их параметров и внезапностью их возникновения на протяжении дыхательных циклов. Другими словами, звуковые волны, образующиеся в речевом тракте, могут подвергаться не только положительной, но и отрицательной интерференции и, следовательно, мощность голоса может резко падать. Но эта внезапность и нестабильность гиперфонационных «сдвигов» и объясняет их функциональное назначение; они не дают притупиться восприятию слушателей: к крикам младенца трудно привыкнуть, они раздражают и волей-неволей приходится спешить для устранения вызвавшей их причины.

На протяжении последних дыхательных циклов, на фоне которых или вслед за которыми младенец снова впадает в сон, суммарная интенсивность крика редуцируется, а слуховое впечатление от него описывается авторами как журчание или ропот волн, т. е. как акустический феномен, явно имеющий элементы ритмической структуры. Такой звук, который сродни кошачьему мурлыканью, свидетельствует об устранении бывшего дискомфорта; он выражает персеверирующие вибрационные импульсы, вызванные к жизни уже угасшими центральными влияниями. В состоянии эмоционального возбуждения младенца поток кинестетических и тактильно-кинестетических раздражений от сокращающихся мышц и растягивающихся при этом кожи и слизистых оболочек поступает в центральную нервную систему на какой-то определенный микроинтервал времени раньше, чем соответствующие аутослуховые и аутозрительные раздражения, что и закладывает тот базальный компонент речи, о котором говорил И.П.Павлов. Эти последовательные полисенсорные образы становятся условием отражения звуковых и зрительно наблюдаемых проявлений эмоционального возбуждения других людей. Только в этих случаях слуховые и зрительные образы на тот же микроинтервал времени не отстают от тактильно-кинестетических, а предшествуют им. Те звуковые комплексы из внешней среды, тактильно-кинестетических эквивалентов которых у младенца нет, он слышать правильно не может. Те же эквиваленты, которые у него имеются, он не только правильно слышит, но и начинает подражательно воспроизводить.

2. Период гуления (2—3 мес.— 5—6 мес.)

Наблюдения показали, что младенец уже первой недели жизни реагирует на речь человека, а с конца второй недели он прекращает крик, как только с ним начинают разговаривать. Замолкая, младенец внимательно следит за матерью и запечатлевает в памяти особенности ее эмоционально положительного поведения: неторопливые и плавные движения рук, головы и глаз, умеренные темп и громкость ее речи. Подражая матери, он постепенно снижает в ситуации такого же эмоционально положительного общения с нею интенсивность своих двигательных реакций и криков. Следовательно, мать совершенно бессознательно для себя достигает в процессе ухода за своим младенцем того, что элементы его оборонительного поведения становятся составными частями поведения коммуникативно-познавательного.

Имеются наблюдения, что такие врожденные голосовые реакции, как короткое гукание, а потом и певучее гуление, вначале мало отличаются от криков по необходимой координации движений. Следовательно, можно заключить, что разница между теми и другими проявлениями функциональной активности паллидар-ных подкорковых ядер мозга преимущественно количественная. В паллидарных синергиях большой интенсивности — криках — доминируют шумовые компоненты (дисфонация) и мощные вокализации (гиперфонация), а в тех же паллидарных синергиях умеренной интенсивности — гукании и гулении — преобладают умеренные по звучности, высоте, громкости и мощности вокализации (фонация), что придает им певучий тембр.

В поведенческих ситуациях высокой субъективной ценности (например, в ситуации голода и болей в животе) младенец, уже воспроизводящий звуковые комплексы гуления, сохраняет способность кричать громко и сопровождать свой крик резкими беспорядочными движениями рук и ног.

К 2,5—3 месяцам жизни коммуникативно и познавательно опосредованные комфортные состояния внутренней среды становятся потребностью ребенка, поэтому он снова и снова воспроизводит тот комплекс поведенческих реакций, который, как свидетельствует его опыт, стимулирует мать к эмоциональному общению с ним. В процессе общения с матерью он получает необходимый ему умеренный по интенсивности поток экстероцептивных ощущений, в том числе слуховых. Это необходимо для коммуникативно-познавательного развития, ибо спектральная чувствительность уха, по данным акустики, максимальна именно при умеренном уровне громкости звуков и она наиболее велика к частотам среднего диапазона.

Этот комплекс поведенческих реакций ребенка, получивший название комплекса оживления, состоит из умеренно выраженных движений конечностями, поворотов головы, взорных движений, улыбок и вокализаций, адресованных матери. Все компоненты комплекса оживления неотделимы друг от друга, синкретичны: ребенок первых месяцев жизни не может издавать звуки вне общей двигательной активности, как не может он и двигать руками и ногами, оставаясь молчаливым.

А.Н.Гвоздев характеризовал гуление в отличие от криков как «согласные, возникающие на фоне скользящего гласного и фонетически мало определенные с точки зрения их места образования». По преимуществу эти согласно-подобные компоненты гуления имеют гортанно-глоточно-заднеязычное происхождение, что и отражается в терминах «гукание», «воркование», «гуление». Согласно-подобные элементы обычно палатализованы, т. е. звучат мягко. По неопубликованным наблюдениям С.М.Толстой, гласно-подобные звуки гуления ближе всего к нейтральному е — звуку, при котором язык занимает срединное положение в полости рта. (Звучание криков ближе к а.) От звука бывают отклонения в сторону гласных верхнего подъема: ы, реже и, часты носовые звуки, редко встречаются огубленные вокализации, среди шумов согласного типа преобладают звуки задней артикуляции, очень разнообразные по способу образования, но доминирует фрикативный носовой заднеязычный звонкий звук. Иногда этот звук осложняется элементами взрыва. Наблюдается обилие шумов типа аффрикат, бывают хрюкающие и всхрапывающие звуки, звуки, обусловленные дрожанием нёбной занавески. Язычных звуков практически нет. Губные звуки представлены только в губно-губном варианте: по большей части они носовые и часто смягчены.

Каждый из этих звуков, представляющий собой результат сложной синергии, может стереотипно воспроизводиться повторно по механизму тактильно-кинестетической обратной связи. В первый аутоэхолалической фазе этого периода создаются слуховые копии тактильно-кинестетических образов гуления, которые делают возможным переход ко второй звукоподражательной фазе. В этой фазе универсальные, свойственные всем детям (без различия их национальной и культурной принадлежности) эмоционально-выразительные гласные тембры получают национально-специфическую шлифовку, а те из них, эквиваленты которых отсутствуют в материнской речи, затормаживаются. Так, затормаживаются, не получая подкрепления, звуковые комплексы гуления, осуществляемые на вдохе. Однако в оборонительных поведенческих комплексах голосообразование продолжает осуществляться в обеих фазах дыхательного цикла.

По мнению Р.Якобсона, освоение совокупности гласных звуков или вокализма обычно начинается с широкого гласного, затем узкий гласный начинает противополагаться широкому гласному, а спустя еще некоторое время возникает система из трех гласных, что и составляет вокалический минимум в живых языках мира: а, и, у. Имея в виду эти данные, следует думать, что раньше всего ребенком осваиваются национально-специфические варианты эмоционально-выразительных а-тембров, потом ии у-тембров, т. е. тех тембров, которые превалировали у него в разных типах криков.

Расцвет гуления падает на 4—6 месяцы жизни. Видимо, к этому времени ребенок полностью осваивает национальную специфику эмоционально-выразительного вокализма родной речи, что и объясняет следующий удивительный факт: взрослые американцы, датчане и китайцы могут опознать своих соотечественников среди 6-месячных младенцев по издаваемым ими звукам гуления.

Как известно, гласные звуки реализуются в речи в виде различных аллофонов, зависящих как от позиции гласных в слове (позиционные аллофоны), так и'от соседних с ними согласных (комбинаторные аллофоны). Тембр гласного наиболее отчетливо обнаруживается на протяжении его относительно стационарного участка, а поскольку такие участки характеризуют тембры основных позиционных аллофонов гласных, то, по-видимому, освоение родного вокализма начинается именно с них. Кстати, и такая особенность материнской речи, как ее напевность с подчеркнутым выделением гласных ударных слогов, способствует прояснению именно основных аллофонов гласных, находящихся под ударением. Тембры этих аллофонов [э, и, у, е, о, ы] имеют особое значение для коммуникации эмоциональных состояний.

Тембры позиционных аллофонов гласных из предударных слогов (и, у, ы, ъ, ь, л) менее ценны для опознания и выражения специфики эмоций, а ценность в этом отношении тембра гласных заударных слогов [э, ъ, ь] и вовсе ничтожна, в силу того что кратковременность и зашумленность звуков в этой позиции делают их тембр трудноопределимым.

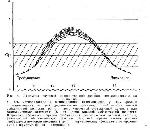

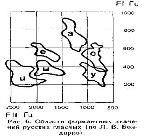

Научаясь распознавать формантные* области отдельных аллофонов гласных родного языка, ребенок переходит к дифференциации соответствующих двигательных, в данном случае артикуляторных, сноровок. Так, в работе Е.Седлачковой были представлены частотные области реализации вокализаций чешских детей на ранних этапах развития (рис. 5). Сравнивая формантные области звуков гуления у детей разных возрастов, можно видеть, как происходит их прогрессивная дифференциация: область реализации ж-тембра исчезает; область реализации а-тембра становится более компактной; область реализации э-тембра начинает четко противопоставляться области реализации а-тембра; противопоставленность областей реализации итембров, , также еи о-тембров увеличивается.

Тембры национально-специфических гласных звуков, первоначально освоенные на материале материнской речи с характерным для ее голоса расширением частотного диапазона за счет высоких частот, затем начинают опознаваться и в голосах более низких регистров. По мере анатомического созревания голосового аппарата ребенка те же самые тембры начинают воспроизводиться в постепенно понижающемся регистре детского голоса. Если сопоставить рис. 5 и 6, то можно видеть, как частотные области отдельных гласных аллофонов, сохраняя принципиально одно и то же взаимное расположение, с возрастом перемещаются в область сравнительно более низких частот спектра.

То же самое, надо полагать, происходит и с умением слышать и воспроизводить краткое и длительное звучание того или иного качественно определенного тембра.

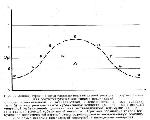

Если соотнести тембры десяти основных русских гласных [а, и, у, е, о, ы,л, ь, ъ, э] с субъективно-ценностной структурой периодически развивающихся голосовых реакций младенца (рис. 7), то можно констатировать, что а-, и-, уи е-тембры наиболее ярко выражают эмоции различных ценностных зон. Обладающие сравнительно наибольшей звучностью а-тембры произносятся при максимально открытом рте и резко укороченной с напряженными мышечными стенками глоткой, они выражают эмоции зоны высокой субъективной ценности; у взрослого человека а-тембры характеризуют аффективные эмоциональные состояния и подчеркнуто стеничные, волевые акты.

Функциональными антиподами а-тембров в русской речи являются е-тембры из зашумленных и потому незвучных безударных, чаще всего заударных слогов. Их артикуляция отличается нечеткостью, ибо они выражают эмоции зоны низкой субъективной ценности; во взрослой речи это тембры безразличия, равнодушия, незаинтересованности в составе астеничных, или безволевых, поведенческих актов.

Средней звучности аи у-тембры с .умеренным энергетическим потенциалом выражают относительную дифференциацию человеческих эмоций зоны мотивационного оптимума, они артикулируются при умеренно открытом рте и умеренно напряженных мышцах глотки, /f-тембры воспроизводятся при максимальном продвижении языка вперед и растягивании плотно прилежащих к зубам губ, как это бывает при улыбке. У взрослого человека это тембр широкого спектра мажорных чувств. У-тембры воспроизводятся с максимально отодвинутым кзади языком и округленными выдвинутыми вперед губами, как это бывает при плаче. Это тембр минорных чувств взрослого человека. Для младенческих криков периода новорожденности ии у-тембры не характерны, если не считать случайных высокочастотных писков и возникающих на спаде крика или в его начале звуков, напоминающих о и у. Для звуков гуления мажорные ы-тембры и минорные у-тембры становятся типичными.

Переходные участки указанных четырех субъективно-ценностных зон представлены в русской речи [е, о, ы, ь, ъ, Л ] -тембрами. (Рис. 7 демонстрирует особенности эмоциональной семантики ыи л-тембров; ы-тембр служит выражению качественно противоречивых мажоро-минорных эмоций умеренной субъективной ценности, а л-тембр — качественно малоопределенных эмоций сниженной субъективной ценности.)

Выражая чувства человека различных субъективно-ценностных зон, тембры гласных имеют общественно регламентированную артикуляторно-акустическую форму, что позволит им в будущем выполнять роль служебных средств языка.

Для понимания дальнейшего развития коммуникативно-познавательных средств важно подчеркнуть, что в звуковых комплексах гуления обладают эмоциональными значениями лишь вокализованные участки. Связующие же их более или менее зашумленные участки эмоционально незначимы. При восприятии материнской речи ребенок точно так же принимает во внимание лишь ее вокализованные участки, а все то, что находится между ними, он игнорирует. Однако такое отношение к зашумленным участкам потока материнской речи постепенно изменяется. Период гуления завершается тем, что ребенок на грани первого полугодия начинает опознавать специфические гласные тембры из безударных слогов, в которых они слиты с шумовыми элементами слога. Переход к восприятию «трудных» зашумленных участков материнской речи связан с усилением коммуникативно-познавательной мотивации и, следовательно, активации соответствующих актов. Отсюда можно заключить, что в периоде освоения эмоционально-выразительного вокализма возрастает коммуникативно-познавательная активность ребенка вообще.

С точки зрения фонетики умение опознавать эмоциональные значения тембра зашумленных гласных означает, что ребенок перешел к бессознательному восприятию синкретичных сочетаний согласного и гласного звуков, т. е. сегментов речи меняющейся звучности. Однако, воспринимая такие сегменты меняющейся звучности, ребенок подвергает эмоциональной интерпретации по-прежнему лишь их вокальные или гласные компоненты.

Начиная непроизвольно различать, а потом и подражательно воспроизводить синкретично слитые с вокальными шумовые элементы материнской речи, ребенок нормирует их звучание в соответствии с закономерностями родной речи. Важнейшими в этом процессе нормирования оказываются и-образные тембровые переходы между шумовыми и вокальными элементами — основа будущих характернейших для русской речи мягких согласных., С этих-то переходных участков и начинается временное упорядочение шумовых частот в звуковых комплексах гуления.

Приобретая национально-специфическую форму, звуковые реакции ребенка получают в периоде гуления знаковую функцию. Вокальные компоненты этих реакций означают переживаемые ребенком функциональные состояния. По вокальным компонентам высказываний матери ребенок осуществляет бессознательные оценки ее функциональных состояний и в соответствии с этими оценками строит также бессознательно свое адаптичное поведение: либо тянется к ней и подражает ей, либо отворачивается и проявляет к ней агрессивные реакции. Молчащие взрослые или взрослые с эмоционально-невыразительными вокальными компонентами речи могут у ребенка периода гуления не вызвать ориентировочно-исследовательского поведения, а следовательно, и коммуникативно-познавательной активности.

3. Период раннего лепета (5—6 мес— 9—10 мес.)

Ребенок бессознательно овладевает сегментами меняющейся звучности еще в период гуления. Предметом же его специальных усилий такие сегменты становятся в период лепета, когда в середине первого года жизни созревают стриарные подкорковые ядра и усложняется мотивационная сфера ребенка. Функционирование стриарных ядер начинается исподволь, что обнаруживается в появлении таких эмоциональных выразительных реакций, как смех и плач.

Смех и плач, как и все звуковые реакции доязыкового этапа развития, имеют универсальные биологические предпосылки и формирующиеся на их основе социальные опосредования. Ч.Дарвин, уделивший много внимания изучению эмоционально-выразительных реакций, отметил у своих трех детей появление первой улыбки в возрасте около 45 дней (1,5 мес), а смеха — около ПО дней (3—4 мес). Слезы при плаче появились у них одновременно с началом смеха. Современные исследования подтверждают те же сроки появления у детей улыбки, смеха и плача. С неврологической точки зрения синергии* смеха и плача могут проявиться при условии затормаживания более древних тонических палли-дарных синергии.

По данным ван Хуфа, гомологами человеческого смеха у млекопитающих, обезьян в первую очередь, являются вокализации, которые обычно отличаются высоким тоном и громкостью; у животных прослеживается отчетливая связь этих гомологов смеха с защитными и агрессивными звуковыми реакциями типа шипения.

Гомологами человеческой улыбки у обезьян являются две мимические реакции, обозначенные им как: 1) молчаливый оскал зубов и 2) игровая мимика с расслабленным открытым ртом. Человеческую улыбку, не сопровождаемую смехом и являющуюся знаком дружелюбия, узнавания и приветствия, автор ставит в параллель с первой из упомянутых мимических реакций животных — молчаливым оскалом зубов. Этот тип улыбки появляется у детей, пишет он, между 4—5 мес. жизни. Вторая мимическая реакция — игровая мимика с расслабленным ртом — наблюдается у животных на фоне свободных и легких, движений всего тела во время игры, шуточных борьбы и преследования, при щекотке и сопровождается дыханием по типу стаккато, которое звучит при вокализации (например, у шимпанзе) как «ахх, ахх, ахх». Такой же смех, по ван Хуфу, часто бывает у детей более старшего возраста во время игры; интенсивность его проявлений может колебаться от смеха с широко раскрытым ртом и откинутой головой до серии смешков или просто легкого невокализованного стаккатированного дыхания.

Имея в виду звуковые реакции детей, кажется возможным сблизить громкие вокализации животных, генетически связанные с защитными реакциями типа шипения, с младенческими криками. Тогда молчаливый оскал зубов обезьян можно рассматривать как ту же самую, но меньшую по интенсивности реакцию настороженности, готовности к борьбе. Настораживаются при виде незнакомого человека или новой игрушки и дети первых месяцев жизни. При этом появление близкого человека не снимает напряжения. Поэтому вряд ли на такой основе может вырасти улыбка дружелюбия, узнавания и приветствия. Скорее это основа для той чисто человеческой эмоционально-выразительной реакции, которую описал В. М. Бехтерев как реакцию сосредоточения или которую К.Сепп обозначил как выражение сосредоточенного внимания и которую он противопоставлял в равной мере и смеху (улыбке), и плачу. Игровая мимика с расслабленным открытым ртом в совокупности с другими реакциями поведенческого комплекса у обезьян легко аналогизируются с младенческим комплексом оживления. Отмечаемые ван Хуфом у детей более старшего возраста эмоциональные реакции во время игры в виде «легкого невокализованного стаккатированного дыхания» мы бы интерпретировали как серии выдохов, на протяжении каждого из которых звучность голоса нарастает.

Выдохи, имеющие восходящую звучность и представляющие в последовательном ряду элементы возрастающей интенсивности (поскольку грудная клетка в целом находится в стадии вдоха), образуют смех — одно из характерных проявлений чувств мажорной гаммы. Эмоционально-выразительный антипод смеха — плач — представляет собой одно из характерных проявлений чувств минорной гаммы. Звуковые элементы плача — всхлипывания — можно описать как более или менее вокализованные вдохи, от начала к концу каждого из которых звучность голоса убывает. Интенсивность всхлипываний в их последовательном ряду растет в силу выдыхательной установки грудной клетки в целом. Вокализованные элементы смеха тяготеют к и-, е-, ъ-тембрам, а аналогичные элементы плача — к у-, о-, «-тембрам; первые могут принимать форму взвизгивания, а вторые — воющих, стонущих звуков.

Из описания звуковой формы смеха и плача становится несомненной их генетическая связь с криками «удовольствия» и «голода», т. е. с функциональными состояниями умеренной интенсивности, но качественно противоположной направленности. Противоположная направленность смеха и плача подкрепляется анализом особенностей кровообращения при них, проведенным , советским неврологом Е.К.Сеппом. Согласно этим данным, при смехе количество артериальной крови, протекающей через мозг, усилено, и насыщенность ее кислородом повышена, следствием чего становится повышение возбудимости нервных клеток и обогащение ассоциативных процессов. При плаче, напротив, циркуляция крови в мозгу замедлена вследствие пониженного содержания в ней кислорода и повышенного — углекислоты, возбудимость мозга снижена, и в таком состоянии «самонаркоза» ассоциативные процессы обеднены.

Как наиболее интенсивный смех — хохот, так и наиболее интенсивный плач — рыдания тяготеют в звуковом отношении к сегментам восходяще-нисходящей звучности, а их вокализованный компонент — к а-тембрам; субъективно они связаны с болевыми ощущениями, возникающими в силу резких выдыхательных и вдыхательных движений грудной клетки, которые дезорганизуют мозговое кровообращение, а тем самым и функциональную активность мозга. Очень характерна тенденция и хохота, и рыданий переходить друг в друга, что Е.К.Сепп объяснил близостью соответствующих нервных центров и что в контексте представлений о зонном строении любых поведенческих реакций читается как выражение деятельности одного и того же отдела мозга, но протекающей в противоречивую переломную фазу высокой субъективной ценности. При очаговых поражениях этого отдела мозга возникают насильственный смех и плач. В состояниях высокой субъективной ценности такие больные независимо от характера переживаемой ими эмоции начинают то плакать, то смеяться.

Представим в обобщенной форме субъективно-ценностную зонную организацию поведенческого акта, в который входят эмоционально-выразительные реакции смеха и плача (рис. 8). По-видимому, можно отнести познавательные образы смеха и плача к противопоставленным (мажорной и минорной) зонам умеренной ценности, а познавательные образы хохота, переходящего в рыдания, с одной стороны, и эмоционального нейтрального сосредоточенного внимания к чему-либо, с другой стороны, к противопоставленным зонам высокой и низкой субъективной ценности.

Врожденные реакции смеха и плача выражают наряду с криками и гулением особенности функционального состояния младенца. Однако накапливаемый коммуникативно-познавательный опыт постепенно убеждает ребенка в том, что материнские смех и плач в отличие от вокализаций служат выражению не столько ее функционального состояния, сколько ее эмоционального отношения к нему и к характеру его поведенческих реакций. Это бессознательное открытие усложняет мотивационную сферу ребенка. Знание того, как мать (ухаживающий взрослый) относится к ребенку, становится адаптивно более важным, чем знание ее самоощущения. Начинается дифференциация «своих» от «чужих»; начинается дифференциация лепетных сегментов восходящей звучности (рудиментов смеха) от лепетных сегментов нисходящей звучности (рудиментов плача), а также лепетных сегментов восходяще-нисходящей звучности — речевых аналогов хохота и рыданий.

Лепечущий ребенок, писал Р. Якобсон, может нагромождать артикуляции, несвойственные данному языку или даже языковой группе: согласные любого места образования, смягченные, огубленные, шипящие, аффрикаты, щелкающие звуки, усложненные гласные, дифтонги и т. п. В начале спонтанного лепета его сегменты, по наблюдениям С.М.Носикова, могут состоять из одних вокализаций, близких к а-тембру, которые ребенок произносит 2—6 раз, меняя при этом их длительность, напряженность и громкость или придавая им то твердый приступ, то мягкий х-образный конечный призвук, то назализованность. Несколько позже появляются аналогичные цепи, состоящие из вариантов о-, е-, у-, и-тембров. Еще позже появляются сегменты, в которых начальный шумовой и конечный голосовой компоненты синкретично слиты воедино, такие сегменты в ранний период лепета произносятся равноударно и часто с твердым приступом (м' а — м' а — м' а). На материале относительно более длительных лепетных сегментов обнаруживаются изменения в высоте звука и его интенсивности. Нестабильность звуковысотных и громкостных характеристик является отличительной чертой лепетных сегментов в возрасте 6—8 месяцев. Соотношения шумовых и вокализованных участков в повторно воспроизводимых сегментах спонтанного лепета меняются очень редко, изменения же заключаются в звуковой нюансировке тех и других. Лишь последний сегмент серии может частично или полностью отличаться от предыдущих

м'а — м'а — м'а — м'а — д'а; нъл — нъл — нъл; мъ — мъ — мaj)2.

Специальный интерес для нас представляет тот факт, что лепетные сегменты характеризуются меняющейся звучностью: они могут быть чистыми вокализациями и чистыми шумами, вокализациями с более или менее выраженными шумовыми призвуками и шумами с более или менее выраженными вокальными призвуками; на протяжении некоторых выделенных паузами лепетных сегментов вокализованные и шумовые участки могут возникать повторно. Другими словами, в спонтанном лепете встречаются самые разнообразные типы звучности: восходящей, нисходящей, восходяще-нисходящей (CV,VC,CVC), а также трудно поддающиеся схематизации. Зашумленных вокальных сегментов особенно много в начале периода лепета, что и дало основание Р. Якобсону заметить, что лепет начинается с неопределенных звуков, которые еще не являются ни согласными, ни гласными, или, что то же самое, являются и тем, и другим одновременно.

С. М. Носиков приводит в качестве типичных следующие примеры лепетных цепей:

1) н'-ьх—н'-ьх;

2) а ш'— а ш'— а ш' ;

3) ах — ах — ах — ах ;

4) м'а — м'а — м'а — м'а ;

5) т'а — т'а — т'а ;

6) a.j — a.j — a.j — a.j ;

7) woх— woх— woх.

Спонтанно появляющиеся универсальные для детей любой национальности лепетные сегменты воспроизводятся аутоэхолалически по механизму обратной тактильно-кинестетической связи. В этом механизме врожденные лепетные синергии активируются тактильно-кинестетическими копиями ауто-слуховых образов. В результате формируются как бы рельсы, используя которые ребенок начинает подражательно воспроизводить близкие к его собственным звукам слуховые раздражения из внешней среды. Значение тактильно-кинестетической чувствительности в процессе аутоэхолалического лепета косвенно подтверждается тем фактом, что длина лепетных цепей максимальна именно в конце этой начальной фазы периода раннего лепета.

Чем труднее произнесение лепетного сегмента, тем требуется более интенсивная мотивация. По критерию интенсивности мотивации все лепетные сегменты ребенка 9—10 мес. могут быть систематизированы в три группы: умеренной, высокой и низкой субъективной ценности (рис. 9).

Очевидна преемственность приведенных на рис. 9 субъективных ценностей ребенка с теми, которые были у него сформированы в процессе освоения эмоционально-выразительных реакций смеха и плача (см. рис. 8). Синкретичные лепетные сегменты восходяще-нисходящей звучности характеризуют наряду с хохотом-рыданиями аффективно напряженное поведение; синкретичные лепетные сегменты низкой субъективной ценности наряду с реакциями сосредоточения характеризуют так называемое эмоционально нейтральное поведение ребенка, а синкретичные лепетные сегменты CV и VC умеренной субъективной ценности характеризуют наряду с реакциями смеха и плача наиболее распространенные формы эмоционального поведения мажорного и минорного планов.

Основной структурной единицей русской речи, как известно, являются слоги типа СГ, т. е. единицы, соответствующие в структуре эмоционального высказывания лепетным сегментам восходящей звучности. В условиях близкого физического контакта со взрослым, когда ребенок получает не только слуховые, но также зрительные и тактильно-температурные познавательные образы эмоциональной речи, он подражательно воспроизводит составляющие ее единицы, подкрепляя тем самым сегменты восходящей звучности спонтанного лепета. В результате лепет ребенка начинает приобретать социально регламентированные черты: сегменты именно восходящей звучности начинают в нем отчетливо доминировать. Из великого множества врожденных лепетных синергии в обиходе ребенка остаются лишь те, которые систематически подкрепляются внешними звуковыми комплексами. В возрасте 8—9 мес. вариативность соотношений шумовых и вокальных элементов в сегментах лепета максимальна, затем число сегментов восходящей звучности неуклонно возрастает и с конца первого года их становится больше 80%.

Лепетные сегменты CV и VC представляют собой единицы противопоставленных зон умеренной субъективной ценности. Согласно закону мотивационного оптимума в условиях именно умеренной мотивации создаются наилучшие возможности для подражательного воспроизведения единиц материнской речи, что и реализуется в их максимальной детализации.

Имея в виду классификацию типов русских слоговых единиц СГ по числу контрастирующих признаков между составляющими их согласными и гласными (табл. 1), можно принять, что наиболее употребительная в эмоциональной речи зрелого человека зона CV-сегментов имеет пять соответствующих внутренних градаций субъективной ценности. CV-сегменты с глухой смычкой любого вида обладают наибольшей субъективной ценностью в пределах единиц данной зоны, тогда как наименьшей субъективной ценностью обладают сегменты, равномерно зашумленные (вокализованные) на всем их протяжении (сонанты).

Существенно, что на данном этапе развития ребенком принимаются во внимание не физические характеристики конкретных согласных той или иной из их групп и даже не интегральные признаки данной группы в целом. Ведь операционной единицей для него еще не является слог СГ, описываемый совокупностью признаков слогового контраста. Ребенок оперирует всего лишь синкретичными сегментами с той или иной степенью восходящей звучности на его протяжении, которые он оценивает по субъективным критериям. Однако нельзя не отметить, что структура отдельных CV-сегментов, входящих в зону, и системная структура зоны в целом предопределяют характер будущих слоговых единиц СГ. Через их посредство оказываются предопределены и будущие конкретные согласные. Табл. 1 демонстрирует, в частности, почему развитие совокупности согласных звуков в детской речи начинается с взрывного звука, образуемого в передней части полости рта (лабиального взрывного, который в русском языке представлен согласным я), противопоставляемого потом соответствующему носовому(в русском языке согласному м). Противопоставление этих согласных звуков генетически предопределяется их соотношением с шумовыми максимумами из CV-сегментов, обладающих наибольшей и наименьшей субъективной ценностью в структуре данной зоны.

Наличие подобных же градаций субъективной ценности, хотя и значительно менее детализированных, возможно, следует допустить и для симметричной зоны синкретичных сегментов типа VC.

Слоговые сегменты русской речи типа Г обладают в систематизации сегментов восходящей звучности нулевой субъективной ценностью, но, чтобы придать таким сегментам слышимой речи нулевую оценку, ребенок должен полностью затормозить ранее сложившуюся у него систему субъективных оценок, в которой как раз чистые вокализации и составляли ценностные единицы. Сильный тормозной эффект необходим и для того, чтобы оценить сегменты восходящей звучности, в которых шумовой максимум образуется за счет сонантов, ведь в таких максимумах шумовые и вокальные элементы сосуществуют. Минимальное торможение предшествующих эмоциональных оценок можно предположить по отношению к сегментам с максимально выраженным контрастом между их шумовыми и вокальными максимумами. В контексте этих положений становится понятным смысл мощных тормозных влияний стриарных ядер на нижележащие в мозговой иерархии паллидарные ядра. Только при этом условии фазические врожденные синергии стриарных ядер могут реализоваться на фоне тонических врожденных синергии паллидарного уровня.

Усиленная акцентуация материнской речи, обращенной к ребенку, с обилием в ней эмоционально выделенных ударных слогов (Сашенька, дорогой ты мой), а также отмеченные К.И.Чуковским эпизоды страстных ритмических обращений кормящей матери к младенцу «Буцики, Муцики, Дуцики» или «рубашонка, шонка, шонка»), во время которых мать ласкает и целует его, ведут к тому, что ударные слоги в совокупности с их зашумленными предударными и заударными «соседями» получают в речи матери единое звучание меняющейся звучности: то нарастающей, то спадающей. Ощущая эти эффекты звучности, ребенок подражательно воспроизводит их в своих лепетных реакциях и начинает таким образом операционно осваивать звуковую структуру целостных псевдослов, соотносящихся в материнской речи уже не со слогами, а с частями фонетических слов, фонетическими словами и их сочетаниями.

Естественно, что такое возрастание объема операционных единиц означает для ребенка переход вновь на более высокий мотивационно-активационный уровень поведения, что, в частности, знаменует приближение следующего периода в коммуникативно-познавательном развитии ребенка — периода лепетных псевдослов.

4. Период лепетных псевдослов (9—10 мес— 12—14 мес.)

Анализ и синтез — две стороны в диалектике работы мозга. Единство этих двух сторон в психофизиологическом развитии ребенка отчетливо обнаруживается к концу первого года жизни.

На протяжении всего первого года жизни ребенок отражает действительность в виде диффузных слитных комплексов ощущений: Это еще не «образы предметов», а «образы ситуаций»1. Тенденцию связывать на основе эмоционального впечатления самые разнообразные и не имеющие внутренней связи элементы в нерасчлененный единый образ Клапаред назвал синкретизмом детского восприятия, а Блонский — бессвязной связностью детского мышления. Л.С.Выготский описал то же явление как «тенденцию замещать недостаток объективных связей переизбытком субъективных связей и принимать связь впечатлений и мыслей за связь вещей». Это перепроизводство субъективных связей имеет, по Л.С.Выготскому, огромное значение для развития детского мышления, так как составляет основу для дальнейшего процесса отбора соответствующих действительности и проверяемых практически связей, в том числе связей, добавим мы, имеющих отношение к коммуникативному поведению.

Если вопрос матери: «Где мама?» — задавать младенцу первого полугодия жизни, лежащему у няни на руках, когда няня стоит в детской комнате, и подкрепить этот вопрос тем, что мать будет входить, целовать малыша и ласково с ним разговаривать, то у него вырабатывается условно рефлекторная реакция в виде поворота головы в сторону матери и ответной улыбки. Но эти знаки понимания заданного вопроса тотчас же исчезнут, стоит лишь задавать его не матерью, а няней или той же матерью, но в другой комнате или с другой интонацией или если изменить положение ребенка на няниных руках. Приводя этот пример, М.М.Кольцова сообщает, что во втором полугодии жизни такой нечленимый комплекс ощущений начинает дифференцироваться и ряд его компонентов перестает быть обязательным для того, чтобы ребенок повернулся в сторону матери и заулыбался ей в ответ на тот же вопрос. Становятся несущественными вестибулярные ощущения, многие зрительные, некоторые звуковые, но «общезвуковые» раздражения — тембр голоса матери и интонация вопроса — должны оставаться теми же самыми.

Дифференциации сенсорной стороны эмоционального поведения ребенка сопутствует и дифференциация его двигательной стороны. Вместо генерализованного двигательного оживления ребенок во втором полугодии жизни в ответ на эмоциональное обращение к нему поворачивает голову и взор в сторону приближающегося взрослого или похлопывает в ладоши, когда мать напевает: «Ладушки, ладушки...» и т. п.

Прогрессивной аналитической дифференциации подвергаются и сами «общезвуковые» интонационные компоненты синкретичных предметных комплексов. Под влиянием образцов материнской речи одни элементы спонтанных речевых реакций младенца подкрепляются и дифференцируются, другие затормаживаются.

Из «общезвуковых» комплексов сначала вычленяются и дифференцируются вокализации, потом сегменты меняющейся звучности. В последней четверти первого года ребенок начинает бессознательно оперировать цепями сегментов преимущественно восходящей звучности.

Таким образом, форма или означающие эмоционально-выразительных знаковых средств становятся все более аналитичными. Этот процесс наблюдается, однако, одновременно со встречным процессом возрастания синтетичности содержания соответствующих знаковых средств или их означаемых. Вокализации характеризуют эмоциональное состояние того, кто их воспроизводит (я), сегменты восходящей звучности — эмоциональное отношение этого лица к его партнеру (ты), цепи таких сегментов или псевдослова — эмоциональные значения предметных объектов коммуникативной ситуации (он, она, они) и, наконец цепи псевдослов — эмоциональные значения отношений между участниками коммуникативной ситуации, а также между участниками и предметными объектами (я — ты, ты — он, я — он, он — она и пр.).

В процессе операционного освоения цепей из сегментов восходящей звучности ребенок в конце периода раннего лепета переходит на более высокий уровень коммуникативно-познавательной активности. Это обстоятельство благоприятствует скачку в развитии мотивационной сферы ребенка — скачку, который его мать стимулирует спецификой своего эмоционального поведения. Осуществляя эмоциональное взаимодействие с ребенком, она систематически обращает его внимание на различные объекты окружающей действительности и тем самым «метит» их, по выражению А. Н. Леонтьева, своей эмоцией. Ребенок усваивает эти эмоциональные метки предметов вместе с соответствующими им звуковыми образами. Подражая, матери и используя уже доступные ему цепочки лепетных сегментов, он воспроизводит лепетные псевдослова, по форме все более приближающиеся к звуковой форме слов родного языка.

Наблюдения показывают, что первоначальные лепетные цепи из стереотипных вокализаций (а-а-а и т. п.) сменяются в 8—10 мес. цепями из стереотипных сегментов с шумовым началом (тя-тя-тя и т. п.); затем в 9—10 мес. появляются цепи из сегментов со стереотипным шумовым началом, но с уже меняющимся во-, кальным концом (тё-тя-те и т. п.) и, наконец, в 10—12 мес. появляются цепи из сегментов с меняющимися шумовыми началами (ва-ля, ма-ля, да-ля; па-на, па-па-на, а-ма-на, ба-ба-на и т. п.).

В цепях последнего рода, которые иногда называют «рифмованным вздором», отдельные сегменты оказываются выделенными сравнительно с остальными в данной цепи. Выделенность сегмента может восприниматься в связи с его относительно большей длительностью, громкостью, высотой тона. Иногда данный лепетный сегмент цепи оказывается выделенным одним средством, а другой — каким-либо иным. Чаще всего выделенность лепетного сегмента связана с относительно большей длительностью его вокального, шумового или того и другого компонентов одновременно, особенностью таких лепетных цепей нередко оказывается то, что как раз в их наиболее длительных сегментах находятся «безударные» гласные ь, ъ, э, тогда как перед ними и за ними в более кратких сегментах звучат гласные, характерные для ударных слогов сформированной речи. Чем старше ребенок, тем чаще выделенность лепетных сегментов обусловливается совокупностью нескольких средств, прежде всего длительности. Это соответствует представлению о природе ударения в потоке русской речи.

Очевидно, что отмеченная последовательность в формировании лепетных цепей связана с возрастающей сложностью тормозных влияний на уже освоенные ребенком синергии. Затормаживанию подвергаются воспроизводимые по механизму обратной тактильно-кинестетической связи то вокальные, то шумовые, ,то те и другие компоненты сегмента вместе, что делает возможным варьирование соответствующих элементов цепи или даже самих цепей.

На результат подобного рода «упражнений» оказывают влияние образцы материнской речи. Длина лепетных цепей в возрасте 8 мес. максимальна и составляет в среднем 4—5 сегментов, хотя в отдельных случаях она может достигать 12 сегментов. Затем среднее количество сегментов цепи начинает падать и составляет к 13—16 мес, по тому же автору, 2,5 сегмента, что близко к среднему числу слогов в словоформах русской речи — 2,3. Регламентируются и особенности качественной структуры лепетных сегментов в соответствии с их соотносительной длительностью в пределах данной цепи: наиболее выделенный по своей длительности сегмент начинает характеризоваться наиболее четкой структурой своих шумовых и вокальных компонентов, более же краткие сегменты характеризуются относительно стертой редуцированной звуковой структурой.

Подчёркнутая акцентуация материнской речи, безударные слоги в которой нередко произносятся шепотом, способствует тому, чтобы ребенок последней четверти первого года жизни осваивал в качестве эмоциональных псевдослов, прежде всего такие лепетные цепи, которые легко уподобляются коротким, а потом и более длинным словоформам аффективных высказываний матери. Чем выше, с точки зрения матери, ценность ее обращений к ребенку, тем больше контрастность ударных и безударных частей составляющих их словоформ. Словоформы матери, которые выражают эмоции высокой субъективной ценности, формируют из лепетных цепей ребенка псевдослова тоже высокой субъективной ценности.

Постепенно затухающие цепи доминируют в спонтанном лепете ребенка, чему соответствует преобладание в речи окружающих взрослых хореических* слов. Ребенок первого года жизни «живет в окружении хорея — размера, который соответствует его ритмической наклонности». Хорей преобладает в речевых обращениях взрослых к ребенку, большинство русских уменьшительных имен имеет размер хорея, хореичны колыбельные песни и пр. Как дифференцировка к хореическим псевдословам нисходящей звучности начинают накапливаться и ямбические псевдослова восходящей звучности.

Выделенность крайних сегментов лепетных псевдослов прослеживается с начала их возникновения. При этом резкое преобладание, выделенности начального сегмента в структуре псевдослова (до 90% от их общего числа) постепенно (к 13—14 мес.) уравнивается не менее частым выделением конечного сегмента. Позднее (к 18 мес.) эти структуры даже начинают отчетливо преобладать.

Существенно, что тембровая определенность при произнесении хореических псевдослов падает от их начала к концу, в силу чего они получают минорное звучание. Напротив, тембр при произнесении ямбических псевдослов проясняется от их начала к концу, что и делает звучание таких псевдослов мажорным. Мажорное звучание псевдослов ямбической структуры объясняет, почему при нормальном развитии ребенка именно они становятся постепенно преобладающими. Псевдослова как хореической, так и ямбической структуры относятся к эмоционально-выразительным средствам зоны мотивационного оптимума.

Наиболее длинные лепетные цепи с мало контрастирующими лепетными сегментами приобретают характер целостных псевдослов. Будучи наименее многочисленными, такие псевдослова, тем не менее обнаруживаются наряду с другими их типами и составляют совокупность псевдослов низкой субъективной ценности.

Представим структурные типы псевдослов в соответствии с их субъективно-ценностными зонами (рис. 10).

Падение в русской речи синтагматического ударения на ударный слог последнего слова в составе минимального высказывания — синтагмы способствует тому, что ребенок в конце описываемого периода начинает осваивать комплексы псевдослов как длинные конечно выделенные псевдослова.

Оперирование возросшими объемами слухоречевого материала означает принципиальное возрастание коммуникативно-познавательной активности ребенка, что служит подспудным началом приближения нового периода в его развитии.

5. Период позднего мелодического лепета (12—14 мес— 18—20 мес.)

Вступление ребенка в начале второго года жизни в период позднего мелодического лепета вновь означает усложнение его мотивационной сферы с появлением нового типа мотивов. В периоде гуления закладывались бессознательные эмоциональные основы самоощущения или «я» личности, в периоде раннего лепета — отношение будущей личности к другому человеку — партнеру по коммуникативно-познавательному взаимодействию («ты»), а в периоде лепетных псевдослов — эмоциональные основы отношения личности к объектам коммуникативно-познавательной ситуации («он, они»). Теперь, в периоде позднего мелодического лепета, внимание ребенка привлекают те эмоциональные оценки, которые окружающие его взрослые дают отношениям между компонентами коммуникативно-познавательной ситуации (между ее партнерами, партнерами и предметами, предметами друг с другом). Поскольку эти оценки выражаются в эмоционально-выразительной речи мелодикой, то именно к мелодике ребенок прислушивается. Подражательно воспроизводя мелодические особенности речи взрослых вначале вместе с меняющейся звучностью голоса, ребенок продолжает регламентировать и нормировать свои эмоционально-выразительные «общезвуковые» голосовые или интонационные комплексы.

Переориентации внимания ребенка второго года жизни на эмоциональные оценки отношений между компонентами коммуникативно-познавательной ситуации способствуют особенности поведения взрослых. Экспериментальные исследования показали, что обращения взрослых-, особенно матери, к ребенку раннего возраста четко подразделены на смысловые части, которые воспроизводятся повторно и при этом в каждой из них интонационно выделяются их ключевые слова.

Минимальными смысловыми единицами высказывания служат, как известно, синтагмы. Академик Л.В.Щерба определял синтагму как «кратчайший отрезок речи, который мы можем выделять, нисколько ее не нарушая, и который в данном контексте и в данной ситуации соответствует единому понятию». Синтагма может состоять из нескольких слов или из одного слова. Приводя примеры синтагм, даваемые Л.В.Щербой: «Вокруг нас / все цвело / благоухало / и радовало взор»; или «Приятно / сидеть в уютной комнате / и слушать хорошую музыку», Л.Р.Зиндер и Ю.С.Маслов (1982) подчеркивают, что главное отличие слова от синтагмы связано не с их «форматом» (слово меньше или равно синтагме), а с их функцией. Слово обозначает понятия, которые уже выработались, закрепились и имеют устойчивое выражение в данном языковом коллективе. Синтагма же выражает те понятия, которые возникают в данной конкретной ситуации, и существуют только в данном акте мысли. Другими словами, это как раз те понятия, которые выражают отношения между компонентами коммуникативных ситуаций, к эмоциональному, субъективному отражению которых и привлекают внимание ребенка второго года жизни окружающие его взрослые.

Подражая взрослым в процессе эмоционального общения с ними и опираясь на выработанные в предыдущем периоде двигательные сноровки, ребенок приступает на втором году жизни к освоению синкретичных звуковых комплексов, соответствующих синтагмам речи взрослых, но не тождественных им, поскольку понятийное языковое содержание синтагмы ребенку этого возраста еще недоступно. Такие эмоционально-выразительные звуковые комплексы, коррелирующие с лексико-синтаксически оформленными синтагмами зрелой речи, будем называть по аналогии с псевдословами псевдосинтагмами.

Псевдосинтагма, так же как вокализации, лепетные сегменты Исходящей звучности и лепетные псевдослова, составляют звуковые компоненты эмоционально-выразительного поведения, в которое входят наряду с ними взорные и мимические движения, жесты и пантомима. Так, например, при побуждении малыша проглотить ложку супа мать произносит: «Глотай...» Малышу начала второго года жизни значение слова «глотай» может быть Л.ВЩерба. Языковая система и может быть еще неизвестно, но это в конкретной ситуации эмоционального взаимодействия с матерью и не нужно. Материнские обращения к ребенку, даже если они имеют структуру побудительных синтагм, часто заканчиваются повышением основного тона голоса. Б.М.Теплов считал, что подъем мелодической линии вверх, ее «незаконченность» выражает эмоциональное переживание, которое можно, А правда, очень приблизительно описать как чувство напряжения, Я не получающее разрешения. Ребенок, воспринимая такие побудительные синтагмы матери, например «Глотай...», видит, что мать не дает никакого знака окончания коммуникативного взаимо действия. Напротив, она продолжает смотреть на него и держать поднесенную к его рту ложку. Всем своим видом она показывает, что ждет от него ответной реакции. Напряженный неустойчивый тембр, которым завершилась голосовая реакция матери, тоже требует разрешения. Когда же ребенок выполнит то, что мать от него требует, от нее следует комплекс знаков одобрения — она перестает фиксировать его взором, опускает руку, улыбается и произносит совсем в другом тембре с нисходящим мелодическим движением слова похвалы (например: «Вот молодец»).

Таким образом, восходящий мелодический интервал в сопровождении изменения звука голоса в сторону неустойчивого тембр? выражает (и чем он круче, тем резче) возрастание субъективно? ценности эмоционального состояния говорящего, семантика чего объясняется изменением предметной ситуации, в нашем примера тем, что ложка супа из тарелки подносится ко рту ребенка. Нисходящий мелодический интервал в сопровождении изменений тембр; обратного типа выражает (и опять-таки, чем он круче, те?» резче) падение субъективной ценности эмоционального состояние говорящего, смысл которого также раскрывается в изменении коммуникативно-познавательной ситуации. Восходящее или нисходящее движение тембра, естественно, обнаруживается наиболее отчетливо в вокальной структуре выделенного сегмента ключевого слова данной синтагмы. В нашем примере таким участком вокальной структуры будет гласный, а ударного слога в слове глотай. Пониманию эмоциональных мелодических значений и усвоению национально-специфических оттенков их звуковой формы способствуют традиционные игры взрослых с детьми конца первого - начала второго года жизни. Такова, например, в русской культур игра в «козу». Взрослый разводит указательный и средний малыш; руки и, приближая их к тельцу ребенка, произносит с восходящим мелодическим движением тембра: «Коза-коза...», затем еле дует напряженная пауза, разрешающаяся тем, что взрослый, прикасаясь к ребенку, произносит: «Забодает». Прикосновение руки взрослого, часто с элементами щекочущих движений, перелом мелодического движения на ударном слоге слова «забодает» знаменуют кульминацию этого эмоционально положительного для ребенка акта общения со взрослым: эмоциональное переживание ребенка в этот момент достигает наивысшего напряжения. Кульминационный момент эмоционального переживания делает соответствующий сегмент звукового комплекса субъективно тоже наиболее ценным.

Аналитическая способность воспринимать мелодическое движение тембра на протяжении псевдосинтагмы отдельно от восприятия временной структуры псевдослов вырабатывается у ребенка постепенно в предметно детерминированных коммуникативно-познавательных ситуациях. Дифференцирующее значение коммуникативно-познавательных ситуаций в описываемом возрасте чрезвычайно велико. Колыбельная матери, обращенная к ребенку и связанная с ласками, и пение старшего брата, прыгающего и играющего около кроватки, — различие этих ситуаций огромно, пусть даже исполняется одна и та же мелодия. Для ребенка раннего и дошкольного возраста разница между поющим и играющим на инструменте на первых порах заметнее, чем между двумя мелодиями, исполненными одним и тем же способом.

Включенность мелодических подъемов и спусков в различные ситуационные контексты помогает дифференцировать не только мелодическую кривую высказывания взрослого от ритмических структур входящих в него отдельных слов, но и сами мелодические кривые друг от друга.

Итак, можно заключить, что материнская речь четко подразделяется на синтагмы для того, чтобы ребенок мог подражательно освоить совмещенные с фонетической формой синтагм лепетные псевдосинтагмы. Но ведь псевдосинтагмы состоят из мелодических интервалов, соединяющих тембр исходной, кульминационной и конечной точек высказывания. Поэтому псевдослова, репрезентирующие эти тембровые участки, и нужно, по-видимому, рассматривать в качестве системных коррелятов ключевых слов материнской речи. Выделяя ключевые слова, мать привлекает внимание ребенка к тембрам соответствующих псевдослов и тем самым помогает ему воспринимать эмоциональный, а затем и предметный смысл высказывания.

Наличие качественных изменений тембра голоса по мере восходяще-нисходящего движения мелодии характерно для эмоциональной речи. В этом отношении интересны экспериментальные наблюдения Е.В.Назайкинского относительно средств выражения вопросительной интонации в певческих эмоциональных высказываниях. Более яркая интонация вопроса, считает он, как правило, связана с наиболее верхними нотами, увеличивающими напряженность звучания. При этом вопросительные интонации «гармонизуются» устойчивыми мажорными трезвучиями чаще там, где имитируется бытовая, иначе говоря, ситуационно обусловленная Речь умеренной субъективной ценности; там же, где бывает необходимо подчеркнуть высокую субъективную ценность задаваемых вопросов (в драматических певческих партиях), используются с той же целью диссонирующие аккорды, армонизация вопросительных высказываний диссоциирующими аккордами характерна и для контекстной речи, особенно для случаев, где лексико-синтаксическая структура высказывания (отсутствие начального вопросительного слова) Не дает достаточных опор для квалификации его в качестве вопросительного.

Таким образом, звуковые особенности псевдосинтагм, на которые в зрелой речи «накладываются» фонетические формы синтагм, подчеркиваются или растормаживаются, по-видимому, в двух случаях: по мере роста субъективной ценности задаваемых вопросов и по мере падения ситуационной и контекстной языковой избыточности речи. В вопросно-ответных репликах социально-ролевых диалогов взрослых крутизна мелодических подъемов и спусков — свидетельство высокой субъективной ценности высказываний.

Ранее уже упоминалось, что высота голоса лепечущего ребенка непостоянна и колеблется в пределах как лепетных сегментов, так и лепетных псевдослов. Соответствующие стабилизирующие сноровки вырабатываются у ребенка под влиянием образцов речи матери. Анализ мелодических интервалов псевдослов в течение всего времени их формирования из лепетных цепей показал, что начала псевдослов чаще всего движением мелодии не выделяются, а если и выделяются, то скорее ее восходящим движением. Концы же псевдослов в большинстве случаев выделяются приблизительно в 70% случаев нисходящим движением мелодии и лишь в 17% случаев — восходящим.

На протяжении целостной псевдосинтагмы определенность исходного тембра сначала уменьшается, а затем, начиная с кульминационной вершины, начинает вновь возрастать; при этом предкульминационные и закульминационные отрезки псевдосинтагм могут быть резко укороченными.

Такие качественные изменения тембра, связанные с развитием мелодической кривой, становятся особенно заметными на сегментах речи, объединяющих несколько слов, т. е. на синтагмах. Согласно правилу С.И.Бернштейна, субъект слышит только то, что он умеет уже воспроизводить сам. Поэтому понятно, что тембровые изменения мелодики ребенок начинает слышать в эмоциональной речи взрослых, когда он уже операционно освоил воспроизведение лепетных цепей из 2—3 псевдослов, т. е. к концу первого года жизни. Расцвет модулированных лепетных монологов все же относится скорее всего к полутора годам.

Лепет ребенка полутора-двух лет, когда он в игровых ситуациях подражает социально-ролевому поведению взрослого, получил название jargon babbeing (лепетный жаргон). На расстоянии, кажется, что ребенок разговаривает, хотя на самом деле он лишь воспроизводит характерные для эмоциональной речи взрослого, расчлененной на синтагмы, подъемы и спуски мелодической кривой.

Имея в виду системную логику формирования вокализаций, сегментов восходящей звучности и псевдослов, можно допустить, что становление совокупности псевдосинтагм в периоде позднего мелодического лепета тоже начинается с единиц высокой субъективной ценности, характеризующихся наиболее резкими подъемами и спадами мелодической кривой, вначале на протяжении сравнительно кратковременных промежутков. Потом формируются функциональные единицы умеренной субъективной ценности с наиболее дифференцированными формами, характерными, с одной стороны, для начальной и, с другой стороны, для конечной части эмоциональной реакции. В последнюю очередь совокупность эмоционально-выразительных мелодических единиц пополняется псевдосинтагмами низкой субъективной ценности с нечеткой структурой. Представим принципиальную схему всех этих единиц (рис. 11).

Развитие операционно-технических средств эмоциональной выразительности в этом периоде завершается тем, что ребенок в своих адаптивно значимых подражательных усилиях начинает воспроизводить цепи из 2—3 псевдосинтагм, объединенных единой мелодической кривой. Эти операционные достижения вновь даются ребенку ценой интенсификации коммуникативно-познавательной Мотивации и в связи с этим энергетических трат.