Глава 1. Закономерности раннего детского развития

Термин «развитие» не делает лишних различий между вегетативным, чувствительно-двигательным и психическим развитием, он ведет к научному и практическому согласованию всех данных критериев развития. Идеально полный диагноз развития охватывает все явления психического и социального порядка в связи с анатомическими и физиологическими симптомами развития. (Л.С.Выготский)

Социальная среда и ее структура есть конечный и решающий фактор всякой воспитательной системы. (Л.С.Выготский)

1. Возрастные закономерности развития ребенка

Основоположники отечественной детской психологии П.П.Блонский и Л.С.Выготский заложили в 30-е годы нашего века фундамент материалистического изучения диалектики психического развития ребенка. В этом процессе периоды постепенно нарастающих эволюционных изменений перемежаются с острыми переломами (или качественными скачками, кризисами).

Л.С.Выготский сравнивает возрастные ступени психического развития ребенка с историческими ступенями, или эпохами, в развитии человечества, с эволюционными эпохами в развитии органической жизни или с геологическими эпохами в истории развития земли. В намеченной Л.С.Выготским возрастной периодизации кризисы, которые нередко квалифицировались в рамках «болезней» развития, получили толкование в связи с внутренней логикой самого процесса развития, а именно в связи с появлением у ребенка психических новообразований, составляющих сущность того или иного возраста. Под возрастными новообразованиями Л.С.Выготский понимал «тот новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и которые определяют сознание ребенка, его отношение к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период».

Согласно материалистической диалектике любой процесс развития идет путем противоречий с переоценкой всех ценностей; исходный пункт борьбы отрицается, но затем наступает отрицание отрицания и возвращение к исходному пункту борьбы, но уже обогащенному всеми результатами развития. На принципиально те же диалектические закономерности обращал внимание и Л.С.Выготский когда он писал, что возникновение нового в развитии непременно означает отмирание старого. Процессы отмирания старого и сконцентрированы по преимуществу в критических возрастах. Но значение критических возрастов этим не исчерпывается. Разрушение старого совершается в эти периоды в меру того, в меру чего это вызывается необходимостью положительного построения личности. Главный смысл всякого критического возраста составляют позитивные изменения личности, тогда как разрушение старого является обратной, теневой стороной этих изменений.

Реализация в практике воспитания и обучения детей принципов периодизации психического развития ребенка, предложенных П.П.Блонским и Л.С.Выготским, стала возможна после того, как Д.Б.Эльконин вскрыл движущие силы развития. Он исходил из представлений советских психологов о роли ведущей деятельности в психическом развитии ребенка. Это позволило ему преодолеть натуралистический подход к психическому развитию, при котором ребенок рассматривается как изолированный индивид, находящийся в своеобразной общественной «среде обитания», и психическое развитие которого сводится к адаптации, с одной стороны, к «миру вещей» этой среды, а с другой стороны, к «миру людей» той же среды. Такой подход породил дуализм и параллелизм в понимании двух основных линий психического развития — мотивационно-потребностной и интеллектуальной. Картина развития интеллекта в отрыве от развития мотивационно-потребностной сферы наиболее ярко представлена в работах Ж. Пиаже, который выводит каждую следующую стадию интеллектуального развития непосредственно из предыдущей. Точно так же стадии мотивационно-потребностного развития в концепции Э. Фрейда и неофрейдистов выстраиваются в линию, независимую от интеллектуального развития и с необъяснимыми переходами от стадии к стадии.

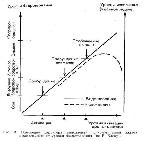

Исходя из противоречивого единства мотивационно-потребностной и интеллектуально-познавательной сторон в развитии личности, Д.Б.Эльконин констатирует в детском развитии, с одной стороны, периоды, в которые происходит преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы; с другой стороны, периоды, в которые происходит преимущественное формирование интеллектуально-познавательных сил детей, их операционно-технических возможностей. Каждая возрастная эпоха (см. рис. 1) открывается периодом, в котором идет преимущественное усвоение задач, мотивов и норм человеческой деятельности. Во втором периоде каждой эпохи на основе сформировавшихся мотивационно-потребностных новообразований происходит усвоение способов действий с предметами и формирование сравнительно более сложных операционно-технических возможностей.

Ведущие виды деятельности, которые формируют в младенческом периоде раннего детства, дошкольном периоде детства и младшем периоде подросткового возраста мотивационно-потребностные новообразования,— это непосредственно-эмоциональное общение, ролевая игра и интимно-личное общение соответственно. Ведущие виды деятельности, формирующие усложняющиеся операционно-технические возможности ребенка, иные. Это предметно-манипулятивная во втором периоде раннего детства и учебно-профессиональная — в старшем подростковом возрасте (рис. 1). Гипотеза Д.Б.Эльконина привлекает к себе тем, что она представляет процесс психического развития не как линейный, а идущий по восходящей спирали, в котором мотивационно-потребностный и интеллектуально-познавательный аспекты деятельности являются взаимообусловленными. Недаром эта гипотеза приобрела многих сторонников и стала в современной: отечественной психологии ведущей.

Обратим внимание на то, что интересующий нас ранний возраст представлен в схеме Д.Б.Эльконина достаточно суммарно (рис. 1), хотя практика микропедиатрии и микроневропатологии свидетельствует о том, что первые два года жизни ребенка тоже подразделяются на следующие друг за другом периоды.

Н.М.Аксарина, например, делит первый год жизни на четыре качественно резко различающихся периода, в каждом из них задачи, содержание и методы воспитания малыша значительно отличаются. В периоде от момента рождения до 2 1/2—3 мес. возникают зрительное и слуховое сосредоточение, а также формируется эмоционально положительное поведение в виде улыбок и комплекса оживления. В возрасте от 21/2—3 до 5—б мес. развиваются зрительные и слуховые дифференцировки и умение отыскивать источник звука, формируется умение брать игрушку из рук взрослого, возникают гуление и лепет. В возрасте от 5—6 до 9—10 мес. развиваются умение ползать, понимание речи взрослого и подражание в произношении звуков и слогов. Наиболее значимыми в возрасте от 9—10 мес. до года становятся дальнейшее развитие понимания речи взрослого и подражания ему, формирование первичного обобщения и образование в активной речи ребенка первых простых слов, а также развитие первичных действий с предметами и самостоятельной ходьбы. На протяжении второго года выделяются два периода: от года до 1 года 5—6мес, в течение которого происходит главным образом развитие понимания речи, и от года 5—6 мес. до 2 лет, когда быстро увеличивается словарь и возрастает активность в использовании речи.

Близкую к этой, но более формализованную периодизацию первого года жизни находим также у Л.Т.Журбы и Е.М.Мастюковой. В каждый выделяемый период (от 0 до 1 мес; от 1 до 3 мес; от 3 до 6 мес; от 6 до 9 мес. и от 9 до 12 мес.) формируются специфические узловые функции, которые могут служить показателями психомоторного возрастного развития. Авторы разработали балльную оценку этих узловых функций, производимую по следующим 10 показателям: 1 — соотношение сна и бодрствования (коммуникабельность), 2 — голосовые реакции, 3 — безусловные рефлексы, 4 — мышечный тонус, 5 — асимметричный шейный тонический рефлекс, 6 — цепной симметричный рефлекс, 7 – сенсорные реакции, 8 — стигмы, 9 — черепные нервы, 10 — патологические движения.

Таким образом, развитие в раннем детском возрасте в пределах одной и той же деятельности непосредственно-эмоционального общения не является монотонным процессом только количественных изменений. На протяжении первого-второго года жизни ребенок начинает воспринимать людей и предметы, передвигаться в пространстве и манипулировать предметами, понимать речь окружающих и говорить. Чтобы все это стало возможным, эмоциональная мотивация ребенка должна дифференцироваться на различные предметные цели. Поэтому необходимо представить познавательную и мотивационную сторону развития ребенка ран: него возраста в их взаимной обусловленности, как это сделал Д.Б.Эльконин применительно к детскому развитию в целом.

Выполнить эту задачу помогают психологические работы. Существует точка зрения, согласно которой поведение новорожденного определяется чисто биологическими потребностями. Позже поведение ребенка начинает определяться восприятием тех предметов, в которых воплотились его биологические потребности, и ребенок становится «рабом актуально действующей на него ситуации». Лишь на втором году жизни ребенок начинает действовать под влиянием первых новообразований формирующейся личности — мотивирующих представлений. Это дает ему возможность «оторваться» от непосредственной ситуации'.

Этой точке зрения противостоит другая: «Даже в первом полугодии жизни у младенца можно наблюдать сложно построенную деятельность, включающую все важнейшие структурные элементы — потребности, мотивы, действия, а не только простые операции, возникающие почти автоматически под влиянием запускающего их внешнего раздражителя».

Вряд ли правильна и эта крайняя точка зрения. Деятельность ребенка приобретает все ее структурные элементы, характерные для деятельности зрелого человека, не раньше того момента, когда он в процессе освоения родного языка получает способность понятийного мышления и сознательного целевого поведения во внешней среде. Говорить о предметных целях и предметных действиях ребенка, находящегося в доязыковом периоде развития, рано, так как его предметные реакции представляют собой в структурном отношении бессознательные операционные комплексы. Однако рабом актуальной ситуации ребенок перестает быть уже в первые месяцы жизни. Накопление мотивирующих ощущений и образов позволяет ребенку действовать под влиянием не просто внешних раздражений, а уже сформированных на их основе и проверенных в бессознательном индивидуальном опыте субъективных смыслов. Такие приобретенные в конкретной социальной; среде субъективные смыслы уже никак нельзя отнести к числу врожденных биологических.

Проследим порядок формирования у ребенка раннего возраста мотивирующих ощущений и образов.

Преимущественно две биологические потребности определяют поведение новорожденного: пищевая и оборонительная. Обе эти потребности актуализируют генетически предопределенные комплексы поведенческих реакций — пищевых и оборонительных. Врожденные комплексы пищевого и оборонительного поведения построены в значительной мере из операций противоположного, антагонистического типа.

Удовлетворение пищевой потребности связано с высокой активностью парасимпатической нервной системы. Пульс и дыхание при этом замедленны, тонус скелетных мышц низок, конечности ребенка неподвижны и находятся в сгибательной позиции, чувствительность дистантных органов чувств снижена. Губы вытянуты вперед и округлены так, чтобы охватить сосок, язык прижат к твердому нёбу и производит засасывающие движения в направлении от ротового отверстия к глотке. Во время оборонительного поведения, чем бы оно ни было вызвано (боль, голод, охлаждение и пр.), преобладает активность симпатической нервной системы. Пульс и дыхание ребенка ускоренны, тонус скелетных мышц высок, конечности совершают беспорядочные разгибательно-сгибательные движения, чувствительность дистантных органов чувств повышена. Рот широко раскрыт, губы прижаты к деснам, а язык прижат ко дну полости рта и выдвинут вперед, что при необходимости способствует изверганию наружу содержимого желудка. Во время энергичных дыхательных движений и прохождения воздуха через напряженные мышцы гортани возникает акустический эффект в виде младенческих криков.

Поведение любящей матери, которая кормит и устраняет дискомфортные состояния младенца, становится фактором, формирующим на базе биологических потребностей социальные коммуникативно-познавательные мотивации. Ощущения ребенка первых месяцев, связанные с комфортными состояниями, когда в его центральную нервную систему поступают раздражения умеренной интенсивности, становятся мотивами коммуникативно-познавательной активности. При этом эффекты парасимпатической и особенно симпатической иннервации, характерные для пищевого и оборонительного поведения, начинают все больше служить коммуникативно-познавательным задачам и целям.

В частности, благоприятный опыт эмоционального взаимодействия со средой ведет к повышению бывших очень низкими порогов оборонительного поведения; постепенно эти пороги становятся выше порогов ориентировочно-исследовательского поведения; затем оборонительные реакции в определенных ситуациях вообще вытесняются ориентировочно-исследовательскими.. Важно, что ослабление внимания со стороны взрослых и любовной заботы к ребенку неминуемо усиливает оборонительную установку его поведения, при этом ориентировочно-исследовательские пороги повышаются.

В часы спокойного бодрствования младенец 2-3 мес. начинает обнаруживать в своем поведении комплекс оживления. В этом состоянии его парасимпатические и симпатические реакции относительно уравновешены, что создает оптимальные условия для коммуникативно-познавательной активности. Формирующиеся в это время ощущения и образы становятся к 5-6 мес. насущной потребностью ребенка, и поэтому именно они все больше мотивируют его поведение.

Какие же это ощущения и образы. Результаты исследования младенческого «комплекса оживления»0 у детей первого полугодия жизни показали, что лицо взрослого было тем первым объектом, в связи с которым дети научались фиксировать и рассматривать детали, прослеживать взором движения, соотносить со зрительным образом звучание голоса человека и т. п. Интенсивность «комплекса оживления» в моменты отражения ребенком лица человека и его поведенческих реакций достигала в опытах С.Ю.Мещеряковой максимума в период от 2 до 5,5 мес. жизни.

Так как все потребности младенца удовлетворяются взрослым, то этот взрослый сам становится объектом внимательного изучения. Недаром ребенок начинает дифференцировать на протяжении 6-8 мес. близких ему взрослых от «чужих». Следовательно, можно заключить, что в третью четверть первого года жизни ведущее значение приобретают мотивирующие ощущения и образы, связанные с восприятием человека, находящегося в эмоциональном взаимодействии с ребенком.

В процессе эмоционального взаимодействия ребенка с близким для него взрослым формируется и его интерес к объектам соответствующей предметной ситуации и к предметам, которыми взрослый манипулирует. Так, в одном из экспериментов С.Ю.Мещеряковой с детьми первого полугодия жизни им предлагалась игрушка неваляшка. При появлении в предметной ситуации близкого взрослого количество инициативных действий ребенка, направленных на игрушку, возросло на 480% (этот прирост составил всего 10% в присутствии просто знакомого человека). Взаимодействуя со взрослым, дети делали попытки совместного восприятия человека и предмета они поворачивались то к нему, то к игрушке, указывали взрослому на игрушку взглядом и издавали звуки удовольствия, старались увидеть на лице взрослого признаки его впечатления от игрушки.

В 9—12 мес. именно предмет становится источником наиболее интенсивных и устойчивых ориентировочно-исследовательских реакций ребенка. Если в 2—8 мес. эмоции ребенка в основном определялись успешностью достижения эмоционального контакта со взрослым, то в 9—12 мес. удовольствие или неудовольствие возникают при совместных со взрослым манипуляциях и играх с предметами. Следовательно, в конце первого года жизни вновь происходит смена наиболее значимых для коммуникативно-познавательного поведения мотивирующих ощущений и образов, что естественно, влечет за собой дальнейшее развитие его операционно-технической стороны.

На втором году жизни, т.е. в 12—18 мес, ведущим продолжает оставаться эмоциональное взаимодействие ребенка с предметами коммуникативно-познавательных ситуаций. В этом взаимодействии все большее значение приобретают, по данным Е.И.Исениной, его речевые компоненты, выражающие коммуникативные отношения. Дети начинают выражать эти отношения в своих высказываниях, что снова свидетельствует об изменении ведущих мотивирующих ощущений и образов ребенка.

Таким образом, преимущественные сенсорные ощущения и образы, мотивирующие деятельность непосредственно эмоционального общения ребенка со взрослым, не остаются неизменными на протяжении раннего возраста, причем сроки их преобразований более или менее совпадают с границами периодов, намеченных в работах микропедиатров и микроневропатологов. Так, в 2—3 мес. жизни на базе врожденных пищевой и оборонительной потребностей возникает новая коммуникативно-познавательная мотивация, направленная в течение первого полугодия на отражение и бессознательную оценку эмоциональных состояний своей матери, «заражение» ими и выражение их уже как своих собственных эмоциональных состояний; с 5—6 мес. преимущественной мотивацией эмоционального взаимодействия со средой становятся образы коммуникативных партнеров с под разделением их на эмоционально положительные образы «своих» и эмоционально отрицательные образы «чужих». С 9 мес. преимущественные мотивирующие образы связаны с эмоциональным – познанием предметов коммуникативной ситуации, а с 12 мес.— отношений между ними.

Возникновение у ребенка раннего возраста в процессе эмоционального общения со взрослым разных классов мотивирующих ощущений и образов — результата адаптивно усложняющейся активности по эмоциональному познанию окружающей действительности и выступает в роли движущей силы развития, в частности, одного из факторов его периодизации. Бессознательные автоматические реакции на внешние раздражители преобразуются в целевые сознательные действия по мере того, как формируется предметное сознание; структурные единицы предметного сознания накапливаются в раннем детском возрасте операционно в форме разных классов мотивирующих ощущений и образов в процессе эмоционального взаимодействия со средой; лишь в дальнейшем они подвергаются словесным обобщениям и превращаются в связи с этим в предметные представления, мотивирующие целевые предметные действия.

Каждый из вновь приобретаемых классов мотивирующих ощущений и образов открывает для ребенка потенциально большие возможности адаптации к окружающей его социальной среде, чего он и достигает подражательным путем, совершенствуя свои операционно-технические функциональные средства.

2. Обучение и развитие

Зависимость процессов развития от обучения в раннем возрасте не меньше, чем в дошкольном и школьном, но характер обучающих воздействий здесь иной. Чем младше ребенок, тем организованные формы обучения, проводимые воспитателем или педагогом, все больше отступают на задний план, уступая место стихийно и бессознательно осуществляемым обучающим воздействиям матери и взрослых вообще.

Многочисленные наблюдения и специально поставленные эксперименты показали, что системное биологическое единство матери и плода сменяется с момента рождения психофизиологическим единством матери и грудного младенца. Это психофизиологическое единство в основе своей генетически обусловлено и свойственно человеку наряду с другими биологическими видами. Имея в виду детеныша, принято говорить о реакциях типа импринтинга. Очень показательно, что импринтируется как у высших животных, так и у человека ни что другое, как те элементарные эмоционально-выразительные реакции (быстрые и пристальные взгляды, движения приближения, улыбка, смех, характерные звуки голоса), которые являются необходимой предпосылкой всякого социального взаимодействия. Поэтому тот, кто контактирует с малышом, становится проводником социальных воздействий.

Врожденные поведенческие реакции ребенка импринтингового характера подкрепляются встречными, тоже врожденными и, следовательно, биологически обусловленными поведенческими реакциями со стороны матери. Эти любопытные реакции, ставшие предметом пристального изучения в последнее время, одновременно и универсальны, и национально специфичны. Так, было показано, что речь матерей, имеющих детей младшего возраста, обнаруживает биологически обусловленные, не зависящие ни от национальности, ни от культурной принадлежности женщины изменения, приближающие физические характеристики ее речи к характеристикам детской речи. К чертам этого универсального биологически обусловленного сдвига относятся замедление темпа речи, повышение средней частоты основного тона голоса и расширение диапазона голоса за счет высоких частот, а также усиление акцентуации речи при нередком произнесении отдельных частей высказывания шепотом. Однако этот сдвиг, имеющий биологическое происхождение, выступает у каждой женщины в относительной форме, соответствующей ее национальной и культурной принадлежности. Относительны степень замедления темпа речи, степень повышения средней частоты основного тона голоса, степень расширения диапазона голоса и степень усиления акцентуации речи. Как показали те же исследования, изменения физических особенностей материнской речи тем выраженнее, чем младше ребенок и чем субъективно более ценным представляется матери содержание ее речи, а ведь именно в субъективных ценностях индивида отражаются культурные и национальные ценности общества.

Приближение физических характеристик материнской речи к тому, что отличает врожденные звуковые реакции младенца (ребенка раннего возраста вообще), имеет первостепенное значение для возможности установления психофизиологического взаимодействия матери с ее ребенком, для легкости их взаимного эмоционального «заражения».

Советский лингвист С.И.Бернштейн, имея в виду практику обучения иностранному языку, говорил, что, безусловно, правильно мы слышим только те звуки речи, которые умеем произносить сами. Этот факт имеет значительно более широкое значение, ведь «круг доступного подражания совпадает с кругом собственных возможностей развития животного».

Ребенок «заражается» эмоцией матери, выражениям которой он умеет подражать. Чтобы возник эффект подражания со стороны ребенка, мать должна воспроизвести вначале внешние проявления эмоции самого ребенка, и тогда эти проявления; становятся в его подражательных усилиях более отчетливыми: улыбка делается определеннее, а звуки врожденного гукания, а затем и гуления более активными. Показательны в этом отношении эксперименты С.Ю.Мещеряковой, которая наблюдала у детей первых недель жизни предпочтение к лицам тех людей, которые ухаживали за ними. Именно эти лица и их изображения вызывали у детей специфические реакции, в том числе и первую улыбку. Такие компоненты подражательного эффекта, как порозовение кожи, усиление блеска глаз, расширение зрачков, свидетельствуют о бессознательном характере подражательных процессов, осуществляемых по врожденным механизмам эмоционального «заражения».

Чем больше физические характеристики эмоциональных высказываний матери уподобляются голосовым возможностям младенца, тем легче ему подражать ей и, следовательно, устанавливать с нею характерный для раннего возраста эмоциональный социальный контакт. Чем полнее этот контакт, тем скорее врожденные звуковые реакции ребенка начинают приобретать национально специфические черты. Таким образом, бессознательно осуществляемые обучающие воздействия матери на ребенка раннего возраста приводят к социальной регламентации и национально-специфическому нормированию его врожденных эмоционально-выразительных поведенческих комплексов, в том числе и его врожденных звуковых реакций.

Сказанное позволяет сделать два вывода. Во-первых, уже на самых ранних бессознательных этапах развития коммуникативно-познавательной активности процесс обучения социально обусловлен, он стимулируется воздействиями из внешней среды. Эти обучающие воздействия придают универсальным биологически обусловленным поведенческим реакциям ребенка относительные знаковые черты, что можно квалифицировать в качестве одного из первоначальных результатов его познавательного опыта. Во-вторых, обучающие воздействия материнского поведения на ребенка раннего возраста являются следствием состояния ее эмоциональной сферы, ее биологически обусловленного материнского инстинкта, реализующегося у каждой женщины в национально-специфической форме. Наш опыт подтверждает то, что желанные и любимые дети эмоциональных матерей развиваются в коммуникативно-познавательном отношении быстрее, чем дети, не менее желанные и любимые, но имеющие эмоционально сдержанных матерей. (Само собой разумеется, что во всем должна быть мера, и эмоционального перевозбуждения ребенка, когда он отказывается лежать один и постоянно требует, чтобы мать была с ним, следует, по-видимому, избегать.) Теперь посмотрим, как бессознательно осуществляемые матерью и не менее бессознательно воспринимаемые ребенком обучающие воздействия сказываются на процессах развития малыша. С конкретными примерами отражения ребенком лишь тех национально-специфических особенностей материнской речи, которые он в принципе уже сам умеет воспроизводить, мы познакомимся в следующей главе. Здесь обсудим этот вопрос в обобщенном виде.

Никакое обучение невозможно, если у ребенка отсутствует соответствующая потребность. Потребность в эмоциональной коммуникации и эмоциональном познании окружающего не является врожденной — она воспитывается в раннем детском возрасте. Генетические программы поведения достаточны лишь для того, чтобы ребенок, как и всякий другой организм, реагируя на комплексы внешних раздражений, мог варьировать свои реакции в зависимости от интенсивности этих раздражений, т.е. в зависимости от их биологической значимости.

Значение суммарной интенсивности комплексов внешних раздражений для поведенческих реакций, как животных, так и человека было показано в многочисленных наблюдениях. Так, биологи обращают внимание на то, что животные стремятся приблизиться к источникам слабого, регулярного и ограниченного по диапазону раздражения и отстраниться от источников раздражения интенсивного, нерегулярного и изменяющегося в широком диапазоне. Раздражитель, интенсивность которого возрастает, начиная от нулевого уровня, сначала может побудить животное приблизиться вплотную, однако, после того как интенсивность достигнет определенной величины, животное, вероятнее всего, начнет отступать. Так, многие амфибии при виде мелких предметов выбрасывают язык, при виде более крупных делают выпад вперед всем телом, однако еще более крупные предметы вызывают их отступление. Хотя недавно вылупившиеся цыплята предпочитают реагировать на крики своих сородичей, их привлекают также самые разнообразные, ритмично повторяющиеся звуки, а кроме того, и движущиеся объекты разной сложности и конфигурации; отступление и крики тревоги вызываются у цыплят широким диапазоном интенсивных раздражителей разных модальностей, в том числе и температурных. По-видимому, эффективность, с которой темный движущийся над головой предмет вызывает реакцию бегства у выводковых птиц, объясняется не какой-то характерной его формой, а резким изменением суммарной освещенности сетчатки.

Значение той же суммарной интенсивности раздражителей было неоднократно обнаружено в разнообразнейших физиологических и психологических экспериментах. Сошлемся на два примера. На рис. 2 воспроизведены данные из работы С.И.Вавилова: испытуемого заставляли читать развернутую книгу на расстоянии от глаза в 25 см. Освещенность книги в люксах менялась. Видно, что сначала при возрастании освещенности продуктивность чтения быстро растет, но при 100 люксах возрастание прекращается.

На рис. 3 показано принципиально то же самое на материале психологических экспериментов. Каждый уровень бодрствования на этой схеме связан с определенным характером исполнения психологической задачи, что предполагает по мере роста психического напряжения, и тем самым мотивации, все более эффективное использование энергии. Однако в условиях эмоционального сверхвозбуждения дифференцированные психические реакции становятся невозможными, а их исполнение непродуктивным.

Здесь можно вспомнить также, что хорошие учащиеся нередко теряются на экзамене, войска лучше маневрируют на учениях, чем в бою, а в психологических экспериментах испытуемые, как правило, обнаруживают наиболее высокие результаты при умеренных степенях подкрепления. Закон, согласно которому именно «средние значения» мотивации наилучшим образом способствуют выполнению данного психологического действия, получил название закона мотивационного оптимума.

На переводы количества в качество в эмоциональной сфере человека обращал внимание А.В.Луначарский. Независимо от того, чем вызвано наслаждение: вкусной ухой или музыкой Бетховена, оно с течением времени теряет свою остроту и даже превращается в свою противоположность — боль и мучение.

Значение суммарной интенсивности комплексов внешних раздражений ярко обнаруживается и в поведенческих реакциях младенца. Так, он тянется к теплым рукам матери и повизгивает от удовольствия в теплой воде, но он же отстраняется от холодных рук и кричит, если вода в ванне охлаждается или, наоборот, становится горячее. Младенец стремится к умеренной наполненности желудка, но отталкивает материнскую грудь и срыгивает, когда желудок полон. Говоря в целом, умеренные или «средние значения» комплексов внешних раздражений активируют у младенца врожденные эмоционально положительные программы поведения типа реакций приближения, захватывания и обладания, тогда как превышающие эти «средние значения» или интенсивные комплексы внешних раздражений активируют противоположные эмоционально отрицательные программы врожденного поведения типа реакций удаления, избегания и отвергания. При таком подходе к анализу поведенческих реакций младенца приближение физических характеристик материнской речи к тому, что характеризует его врожденные голосовые реакции, становится все более понятным.

Выше отмечалось, что одним из условий всякой коммуникативно-познавательной активности является снижение порогов ориентировочно-исследовательского рефлекса. Это условие может быть выполнено в том случае, когда актуализатором рефлекса становится не интенсивность комплексов внешних раздражений, а качество их субъективной новизны. Свойство новизны предполагает относительное знакомство субъекта с соответствующими комплексами раздражений, ведь любой предмет может быть новым лишь по отношению к чему-либо уже известному из прошлого опыта (генетически наследуемому или индивидуально приобретаемому — безразлично).

Материнские обращения к ребенку весьма близкие, но не тождественные тому, что свойственно врожденным голосовым реакциям самого ребенка, оптимальны для вызывания у него субъективного ощущения новизны и, следовательно, для развертывания по отношению к ним ориентировочно-исследовательской, а затем и коммуникативно-познавательной активности. Вслушиваясь в звучание материнской речи и сравнивая его со звучанием своего собственного голоса, ребенок добивается в повторных подражательных усилиях максимального уподобления последнего первым. Другими словами, он добивается социальной национально-специфической структурации своих биологических, универсальных для всех человеческих детенышей звуковых возможностей.

Такой обучающий бессознательно протекающий процесс социальной регламентации и нормирования врожденных звуковых реакций младенца имеет периодическое течение. Качество субъективной новизны получают в последующих возрастных периодах разные физические характеристики материнской речи (взрослого вообще), что детерминируется мотивационными образованиями ребенка. Мотивационные же новообразования формируются в свою очередь под влиянием тоже бессознательных обучающих воздействий матери (взрослого), стаей перед ребенком все новые адаптивные задачи коммуникативно-познавательной активности.

Таким образом, развитие ребенка, начиная с периода новорожденности, ведется или детерминируется социальными факторами в виде бессознательно осуществляемых обучающих воздействий на него матери, а потом и других взрослых. Именно поэтому независимо от расовой и национальной принадлежности родителей ребенка его врожденные биологически обусловленные звуковые реакции приобретают на протяжении первых полутора-двух лет жизни структурные черты той социальной — расовой и национальной — структуры, в которой ребенок воспитывается в это время. Появление в поведенческих комплексах ребенка нового класса врожденных звуковых реакций свидетельствует о том, что он уже готов к мотивационному усложнению своей коммуникативно-познавательной активности; когда же эти звуковые реакции начинают обнаруживать признаки социальной регламентации и нормирования*, наблюдатель может сделать вывод о том, что обучающие воздействия окружающих взрослых уже привели к формированию возрастного операционно-технического новообразования. Подражательная активность малыша дает ему возможность продвинуться еще на шаг по пути знаковой структурации своих природных звуковых возможностей.

Периодика раннего коммуникативно-познавательного развития будет рассмотрена в следующей главе. Теперь же обсудим метод, адекватный для ее выявления и описания.

3. Нейропсихопаралингвистический способ периодизации раннего детского возраста

Обычно считается, что речь является предметом изучения лингвистики, а познавательные процессы — психологии. Эти представления можно назвать сегодня данью аналитическому этапу развития науки. Речь, как и всякий другой коммуникативный процесс, осуществляется личностью, и потому она должна быть предметом изучения не только лингвистики, но и психологии. Познавательные процессы, так или иначе, связаны с формированием и использованием языковых обобщений, поэтому нельзя изучать их, игнорируя лингвистические критерии.

Следовательно, и коммуникативные, и познавательные процессы можно изучать только психолингвистически, тем более в Детском возрасте, когда синкретизм поведенческих реакций и их отдельных сторон выражен особенно ярко.

Психолингвистические методы исследования еще сравнительно мало разработаны даже по отношению ко взрослому человеку, говорить же о психолингвистическом исследовании ребенка Раннего возраста, коммуникативно-познавательная активность которого протекает заведомо на доязыковом уровне, можно, вообще, лишь условно.

В коммуникативно-познавательной активности ребенка раннего возраста, осуществляемой бессознательно, вряд ли можно вычленять и такие структурные единицы поведения, как целевые предметные действия. Такая активность слагается, по-видимому, из комплексов, обусловливающихся условиями, в которых разворачивается, безусловно, рефлекторно мотивируемая деятельность ребенка. Так же невозможно для описания этой активности пользоваться привычными лингвистическими понятиями: врожденные звуковые реакции детей не имеют в своем составе ни лексико-синтаксических, ни фонематических, ни даже слоговых единиц. Опосредованные языком общества коммуникативно-познавательные средства речи еще должны сформироваться в обучающем взаимодействии ребенка с его матерью (взрослым вообще).

В интересующем нас раннем периоде развития, протекающем под знаком эмоционального общения ребенка со взрослым и эмоционального познания в процессе этого общения предметного мира, коммуникативные единицы представляют собой эмоционально-выразительные комплексы, основными компонентами которых являются мимика, жестикуляция, пантомима, выражение глаз и паралингвистические интонации. В национальной культурной среде такие врожденные эмоционально-выразительные комплексы приобретают социально регламентированные черты. Поскольку эта социальная регламентация происходит операционно, в процессе бессознательного подражания окружающим, то человеку кажется, что его способы эмоциональной выразительности являются единственно возможными и само собой разумеющимися.

Этнографические исследования убедительно. показывают, что такое представление наивно. Еще Ч.Дарвин собрал свидетельства того, что одни и те же эмоции (гнев, радость, горе), эмоционально-выразительные знаки одобрения, подтверждения и отрицания, угрозы, отвращения, ненависти и т. п. имеют при универсальной биологической основе разные национальные формы.

По данным Ч.Дарвина, в состояниях ярости, гнева и негодования все люди принимают позу, свидетельствующую об их готовности напасть на противника, но позы эти могут быть весьма различны. Так, европейцы держат голову прямо, грудь их расширена и ноги твердо опираются о землю; верхние конечности могут быть согнуты в локтях или напряжены и опущены вдоль тела; кулаки обыкновенно сжаты; ноздри расширены, лоб нахмурен, а рот плотно сомкнут. У австралийцев при тех же эмоциях губы выпячены, глаза широко раскрыты, они неистово машут руками; а их женщины, кроме того, прыгают и бросают вверх пыль. Индейцы-дакоты Северной Америки держат голову прямо, морщат лоб и часто ходят большими шагами. Жители Огненной Земли в ярости часто топают ногами, иногда плачут. Разгневанный человек в Китае обыкновенно наклоняется всем телом к противнику и, указывая на него рукой, разражается потоком брани.

Столь же универсальны в биологической основе и столь же вариативны в своих социальных опосредованиях знаки утверждения и одобрения, с одной стороны, и знаки отрицания и порицания — с другой. Маленькие дети тянутся к объекту их положительной эмоции, стараются взять его в рот и наклоняют голову. Объект, вызывающий у них отрицательную эмоцию, они отталкивают от себя, отворачивая или запрокидывая при этом голову и закрывая рот. Те же знаки у взрослых людей разных национальностей уже весьма разнообразны. Англосаксы в знак одобрения кивают головой и машут ею из стороны в сторону в знак неодобрения. Греки и турки в первом случае делают движения, означающие у англосаксов отрицание, а во втором — они откидывают голову назад и прищелкивают языком. Абиссинцы выражают отрицание, закидывая голову на правое плечо, вместе со слабым прищелкиванием при закрытом рте, а утверждение выражается ими закидыванием головы назад вместе с минутным приподниманием бровей. У эскимосов кивок означает «да», взмах головы— «нет». Жители Огненной Земли кивают головою в знак утверждения и машут ею в стороны при отрицании и т. д. и т. п.

Эмоционально-выразительные поведенческие комплексы, как правило, ситуационно обусловлены. Интересны в этом отношении наблюдения американского исследователя Э.Холла. Автор рассказывает, как его пригласили выяснить причины трений, возникающих в филиалах американских фирм, размещенных в ФРГ и немецкой Швейцарии. Оказалось, что американцы привыкли работать в больших общих помещениях и только при открытых дверях. Открытый кабинет означает, что его владелец на месте и, главное, что ему нечего скрывать. Типично американские рабочие помещения строятся из стекла и просматриваются насквозь. Здесь все — от директора до посыльного — постоянно на виду, что создает у них ощущение, что «все сообща делают общее дело». Глухой коридор с закрытыми дверями рождает у американцев ощущение заговора.

Для немца, пишет Холл, подобное рабочее помещение — воплощение жутких ночных кошмаров. Для немца распахнутая настежь дверь символизирует крайнюю степень беспорядка, каждое помещение должно быть снабжено надежными, часто двойными, дверями. Немцы, работающие в американских фирмах, жалуются, что они находятся под неусыпным наблюдением (раскрытые двери).

Не только немцы, но и другие европейцы окрестили новые стеклянные здания, которые строятся сейчас в Западной Европе по американскому образцу, «камерами отчуждения» и «фабрикой неврозов», так как они порождают у человека эмоцию острой неудовлетворенности, усталости и угнетения. Исключение в этом отношении, однако, составляют англичане. Англичане с детства не привыкли изолироваться от других: дети живут в общей детской комнате, затем учатся в пансионатах, где все находятся в общих помещениях; ставши взрослыми, англичане очень редко имеют отдельные кабинеты. Зато все англичане обладают набором «внутренних барьеров» психического свойства, что обозначается понятием «прайвеси», они уверены, что окружающие не нарушат их личный покой без специального приглашения.

В Англии, как правило, американцев считают говорящими несносно громко, отмечают их интонационную агрессию, тогда как для американца такое поведение — выражение расположения к собеседнику и отсутствия у говорящего к нему секретов. Англичане же, опасаясь нарушить «прайвеси» людей, находящихся с ними в одном помещении, говорят очень тихо, что у американца не вызывает ничего, кроме подозрения.

Таким образом, эмоционально-выразительные поведенческие комплексы в целом и их отдельные, в том числе паралингвистические интонационные компоненты, складываясь на универсальной биологической основе, всегда имеют в различных культурных условиях национально-специфическую форму. В частности, эмоционально-выразительные интонации речи приобретают звучание, регламентированное и нормированное общественной практикой.

Широко известные наблюдения зарубежных и советских авторов показали, что ребенок ориентируется в процессе эмоционального общения со взрослым прежде всего на интонационные компоненты поведенческих комплексов. Так, если ребенка в 8 мес. обучить на вопрос «Где тик-так?» показывать на часы, то он делает то же самое и на задаваемый с той же интонацией вопрос: «А ля-ля?» Ребенок показывает на окно и тогда, когда его спрашивают по-русски «Где окно?», и тогда, когда в контрольном эксперименте вопрос задается с той же интонацией, но по-немецки или по-французски. Ф.И.Фрадкина в своих обращениях к ребенку, не меняя интонации, заменяла слово «возьми» словом «гудит» или слова «ладушки-ладушки» словами «капитан-капитан» и получала на них в соответствующих предметных ситуациях одну и ту же поведенческую реакцию ребенка.

Так как в таком раннем возрасте ребенок еще не владеет родным языком, то очевидно, что во всех упомянутых экспериментах он ориентировался не на языковые интонационные конструкции взрослых, актуализирующие лексико-синтаксические структуры предложений и представляющие собой в физическом отношении закономерные изменения звуковысотных характеристик голоса (динамики частоты основного тона). Ребенок слышал и узнавал эмоционально-выразительные ситуационно обусловленные паралингвистические* интонации взрослых, которые он, кстати, уже умел воспроизводить самостоятельно.

Лишь позже, овладевая интонационными конструкциями родного языка, ребенок научается воспринимать и дифференцировать динамику частоты основного тона голоса. Первая стадия развития человеческого слуха, по мнению Б.М.Теплова, синкретично-тембровая. Она заключается в том, что правильно воспринимаются, запоминаются и воспроизводятся лишь направления тембровых изменений — подъемы и спуски мелодической кривой, тогда как высота звука, поглощаясь тембром, еще не воспринимается.

Мышление взрослого человека «очень часто совершается на уровне комплексного мышления, иногда опускаясь к еще более элементарным, более примитивным формам». По-видимому, в звучащей речи имеет место принципиально то же самое: взрослый человек очень часто пользуется в бытовой ситуационно обусловленной речи синкретичным тембровым слухом, обращаясь к анализу и оценке динамики частоты основного тона лишь тогда, когда он переходит к контекстной речи.

Следовательно, можно заключить, что для описания коммуникативно-познавательной активности детей раннего возраста адекватен не психолингвистический, а психопаралингвистический подход. Структурно-функциональные единицы психопаралингвистического описания нам предстоит квалифицировать, взяв за основу врожденные звуковые реакции детей (младенческие крики, гуление, лепет) и проследить за тем, как изменяется их звучание или, иначе, как они нормируются в определенной — русской — культурной среде.

У малыша первых лет жизни очень трудно описывать динамику его психического развития изолированно от динамики соматоневрологической.

«Развитие есть самообуславливаемый процесс, где синтезированы влияния среды и наследственности». Всякий новый этап в развитии ребенка нужно «изобразить как вытекающий с логической необходимостью из предшествующего этапа. Должны быть раскрыты логика самодвижения в развитии, единство и борьба противоположностей, заложенных в самом процессе». Многие современные психологи поддерживают это важнейшее положение Л. С. Выготского. «Несомненно, что социальные влияния и опыт деятельности преломляются через внутренние условия развития, в том числе анатомо-физиологическое созревание мозга ребенка. Сами «внутренние условия» во многом являются результатом внешних воздействий, но не сводятся к ним»4. Необходимость провести психологически содержательную периодизацию раннего детского возраста, которая учитывала бы диалектику биологических и социальных факторов, превращает психопаралингвистическую направленность нашего исследования в нейропсихопаралингвистическую.

Конечно, даже такой подход не является идеально полным по охвату всех сторон развития. Можно еще раз подчеркнуть, что «сложность состава в процессе развития не только не исключает, но предполагает первостепенное значение динамического и структурного объединения всех сторон и процессов развития в единое целое».

Судя по литературным данным, нейропсихопаралингвистический анализ раннего детского развития еще никем не проводился. Именно поэтому мы будем использовать для такого рода анализа наблюдения, выводы и экспериментальные факты, уже отраженные как в психолого-педагогической, так и в лингвистической, физиологической и неврологической литературе. Эти данные мы будем дополнять по мере надобности результатами наблюдений С.М.Носикрва, которые были обобщены нами под углом зрения интересующих нас вопросов.