Любую совокупность организмов и неорганических компонентов, в которой может осуществляться круговорот веществ, называют экологической системой.

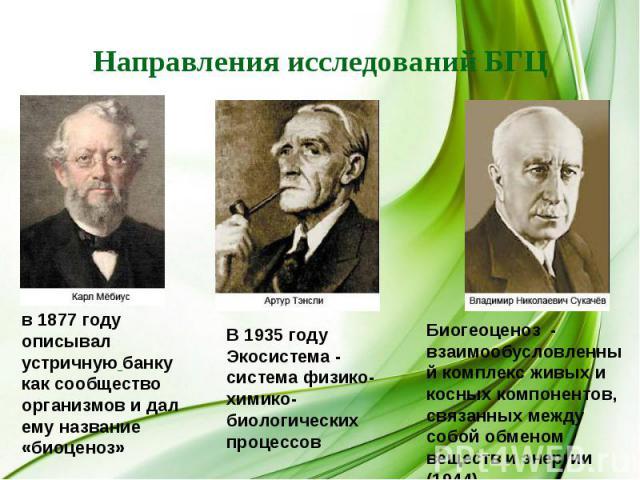

Термин был предложен в 1935 году английским экологом А. Тенсли, который подчеркивал, что при таком подходе неорганические и органические факторы выступают как равноправные компоненты и мы не можем отделить организмы от конкретной окружающей их среды.

Экосистема — понятие безранговое, широкое, гибкое, относящееся к системам любой размеренности: от капли прудовой воды или пня со всем комплексом населяющих организмов, аквариума с растениями и животными до луга, леса, Мирового океана и биосферы.

Примером экологической системы является биогеоценоз.

1. Учение о биогеоценозах.

Автором учения о биогеоценозах является академик В. Н. Сукачев (1942).

Биогеоценоз (от греч. биос — жизнь, гео — земля и ценоз — совместно) — это однородный участок земной поверхности с определенным составом живых компонентов (биоценоз) и факторов неживой природы, динамично взаимодействующих друг с другом путем обмена веществ и энергии.

«Экосистема» и «биогеоценоз» — близкие по сути понятия. Но если «экосистема» — понятие, приложимое для обозначения систем любого ранга, обеспечивающих круговорот, то «биогеоценоз» — понятие территориальное, относимое к определенным участкам суши, которые заняты определенными единицами растительного покрова — фитоценозами.

Компоненты экосистемы.

С точки зрения структуры удобно выделить четыре компонента экосистемы.

Абиотические вещества (запас неорганических молекул в усвояемой форме) — основные элементы и составные части среды.

Продуценты — автотрофные организмы, способные строить свои тела за счет неорганических соединений (в основном зеленые растения).

Консументы — это гетеротрофные организмы, потребляющие органическое вещество продуцентов или других консумеитов и трансформирующие его в новые формы (главным образом животные).

Редуценты — организмы, живущие за счет мертвого вещества, переводя его вновь в неорганические соединения (в основном гнилостные бактерии и грибы).