Группировки совместно обитающих и взаимно связанных организмов называют биоценозами (от греч. биос — жизнь, ценоз — общий).

1. Понятие о биоценозе и его границах.

Каждый организм живет в окружении множества других организмов, вступая с ними в самые разнообразные отношения как с отрицательными, так и с положительными для себя последствиями, и в конечном счете не может существовать без этого живого окружения.

Многообразные живые организмы встречаются на Земле не в любом сочетании, а образуют определенные сожительства, или сообщества, в которые входят виды, приспособленные к совместному обитанию.

Группировки совместно обитающих и взаимно связанных организмов называют биоценозами (от греч. биос — жизнь, ценоз — общий).

Примерами биоценозов служат совокупность всех живых организмов участка леса, ручья, пруда. Термин «биоценоз» предложил К. Мебиус (1877).

Совокупность растений, входящих в биоценоз, называется фитоценозом (от греч. фитон — растение и ценоз), а совокупность животных — зооценозом (от греч. зоон — животное и ценоз).

Границы биоценозов совпадают с границами распространения относительно однородной растительности (растительных ассоциаций). Например, биоценоз ельника-кисличника, биоценоз суходольного луга, ковыльной степи, пшеничного поля и т. д. При этом имеется в виду вся совокупность живых существ — растений, животных, микроорганизмов, приспособленных к совместному обитанию на данной территории.

В водной среде различают биоценозы, соответствующие экологическим подразделениям частей водоемов, например биоценозы прибрежных галечных, песчаных или илистых грунтов и т. п.

1. Видовая структура биоценоза.

Структура любой системы — это закономерности в соотношении и связях ее частей. Структура биоценоза многопланова, и при ее изучении выделяют несколько аспектов. Остановимся на их характеристике.

Под видовой структурой биоценоза понимают разнообразие в нем видов и соотношение их численности или массы. По видовому составу различают бедные и богатые сообщества.

Видовое богатство сообщества зависит от нескольких причин:

• от степени благоприятности абиотических факторов среды (в пустынях, тундрах — мало видов, а в тропических лесах, в коралловых рифах — много);

• от длительности существования биоценоза (в молодых сообществах насчитывается меньше видов, чем в зрелых, в созданных человеком видов меньше, чем в природных);

• от разнообразия среды обитания.

Однако даже самые обедненные видами сообщества включают, по крайней мере, несколько десятков видов организмов, принадлежащих разным систематическим группам. Богатые видами природные сообщества включают тысячи и даже десятки тысяч видов, объединяемых сложной системой разнообразных взаимосвязей.

Остановимся на количественном соотношении видов в сообществах. Соотношение количества видов часто определяет внешний облик биоценоза.

Виды, преобладающие по численности, являются доминантами сообщества (доминантные виды). Например, в еловых лесах среди деревьев доминирует ель, в травяном покрове — кислица, в птичьем населении — королек и т. д. Доминанты господствуют в сообществе и составляют его «видовое ядро». Однако не все доминантные виды одинаково влияют на биоценоз. Среди них выделяются те, которые своей жизнедеятельностью в наибольшей степени создают среду для всего сообщества и без которых существование большинства других видов невозможно. Такие виды называют эдификаторами (строителями). Удаление вида-эдификатора из биоценоза вызывает изменение физической среды, в первую очередь микроклимата биотопа.

Так, эдификатором в еловых лесах выступает ель, в сосновых — сосна, в степях — дерновинные злаки (ковыль, типчак и др.).

Кроме относительно небольшого числа видов-доминантов, в состав биоценоза входит обычно множество малочисленных и даже редких форм. Малочисленные виды создают видовое богатство, увеличивая разнообразие биоценотических связей, служат резервом для пополнения и замещения доминантов, то есть придают биоценозу устойчивость и надежность функционирования.

Таким образом, разнообразие биоценоза тесно связано с его устойчивостью, чем выше видовое разнообразие, тем стабильнее биоценоз.

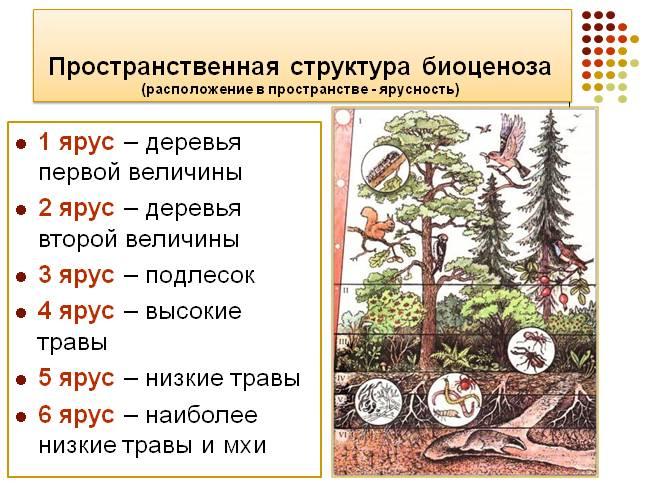

1. Пространственная структура биоценоза.

Пространственная структура биоценоза определяется прежде всего сложением его растительной части — фитоценоза, распределением наземной и подземной массы растений.

При совместном обитании растений, разных по высоте, фитоценоз часто приобретает четкое ярусное сложение: ассимилирующие надземные органы растений и подземные их части располагаются в несколько слоев, по-разному используя и изменяя среду.

Ярусность особенно хорошо заметна в лесах умеренного пояса. Например, в еловых лесах выделяется 5—6 ярусов, столько же их насчитывается в широколиственном лесу. Ярусность позволяет растениям более полно использовать световой поток: под пологом высоких растений могут существовать теневыносливые, вплоть до тенелюбивых, перехватывая даже слабый солнечный свет.

Подземная ярусность фитоценозов связана с разной глубиной укоренения растений. В лесах нередко можно наблюдать до шести подземных ярусов. Животные также преимущественно приурочены к тому или иному ярусу растительности.

В горизонтальном направлении сообщества представляют собой мозаичную структуру.

Мозаичность обусловлена:

• неоднородностью микрорельефа;

• неоднородностью почв;

• средообразующим влиянием растений и их биологическими особенностями;

• следствием деятельности животных или человека.

Мозаичность, как и ярусность, динамична: происходит смена одних микрогруппировок другими, разрастание или сокращение их в размерах.

1. Экологическая структура биоценоза.

Экологическая структура биоценоза выражает определенное соотношение экологических групп организмов.

Биоценозы со сходной экологической структурой могут иметь разный видовой состав, так как в них одни и те же экологические ниши могут быть заняты сходными по экологии, но далеко не родственными видами. Такие виды, выполняющие одни и те же функции в сходных биоценозах, называют викарирующшш. Явление экологического викариата широко распространено в природе. Например, одну и ту же эконишу занимают куница в европейской части и соболь в азиатской части тайги, бизоны в прериях Северной Америки, антилопы в саваннах Африки и куланы в Азии и т. д.

Конкретный вид для биоценоза в известной мере случайное явление. Но экологическая структура биоценозов, складывающихся в определенных климатических и ландшафтных условиях, строго закономерна. Экологическую структуру биоценоза отражает соотношение сапрофагов и фитофагов, гигрофитов, мезофитов и ксерофитов и т.д.

1. Отношения организмов в биоценозах.

Основу возникновения и существования биоценозов представляют отношения организмов, их связи, в которые они вступают друг с другом. По классификации В. Н. Беклемишева, межвидовые отношения по тому значению, которое они могут иметь для занятия видов в биоценозе определенной экониши, подразделяются на четыре типа.

• трофические — возникают, когда один вид питается другим: либо живыми особями, либо их мертвыми останками, либо продуктами жизнедеятельности.

• топические — характеризуют любое физическое или химическое изменение условий обитания одного вида в результате жизнедеятельности другого (создание одним видом среды для другого, создание субстрата, на кото ром поселяются представители других видов и др.).

• форические — это участие одного вида в распространении другого. В роли транспортировщиков выступают чаще всего животные (перенос животными семян, спор, пыльцы растений).

• фабрические — это такой тип биоценотических отношений, в которые вступает вид, использующий для своих сооружении (фабрикации) продукты выделения, либо мертвые остатки, либо даже живых особей другого вида (птицы для строительства гнезд используют ветви деревьев, шерсть, траву и т. п.).

1. Понятие об экологических системах.

Сообщества организмов связаны с неорганической средой теснейшими материально-энергетичес-

кими связями. Растения могут существовать только за счет постоянного поступления в них углекислого газа, воды, кислорода, минеральных солей. Гетеротрофы живут за счет автотрофов, но нуждаются в поступлении таких неорганических соединений, как кислород и вода. Запасов неорганических соединений в любом местообитании хватило бы ненадолго, если бы эти запасы не возобновлялись. Возврат биогенных элементов в среду происходит как в течение жизни организмов, так и после их смерти. Таким образом, сообщество образует с неорганической природой определенную систему, в которой поток атомов, вызываемый жизнедеятельностью организмов, имеет тенденцию замыкаться в круговорот.