Тема урока: Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей»

Урок №1. 28.03.22. 8 класс Родная литература

Тема урока: Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей»

Здравствуйте, ребята!

Запишите число и тему урока

Двадцать восьмое марта

Классная работа

Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель:

И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей»

Назови мне такую обитель.

Я такого угла не видал,

Где бы сеятель твой и хранитель.

Где бы русский мужик не стонал?

Н. А. Некрасов

Мотивация учебной деятельности учащихся.

· С. 143 учебного пособия

В XIX веке в обществе шла бурная дискуссия о возможных путях развития России. Остро стояла проблема взаимоотношений между двумя основными сословиями — помещиками и крестьянами. Более половины крестьян к середине XIX века были крепостными, их судьба целиком зависела от волн помещиков.

За освобождение крестьян выступали многие общественные деятели. Русские писатели первыми показали образованной части общества, что крестьянство — это не «тёмные безграмотные мужики», а люди, с христианским смирением переносящие страдания и потому достойные сочувствия и уважения. Писатели видели в крестьянах наиболее яркое выражение русского характера, считали их хранителями исконно русского образа жизни.

Ф. М. Достоевский в рассказе «Мужик Марей» показал, что за внешней грубостью крепостного мужика скрывается нежная душа и внутренняя доброта. Л. Н. Толстой писал, что больше всего любит в русском народе «его мужицкую смиренную, терпеливую, просвещённую истинным христианством душу». И. С. Тургенев в сборнике «Записки охотника» рассказал о сметливости и доброте русского мужика. Он доказал, что пагубное влияние крепостничества не разрушило в простом народе врождённого чувства прекрасного и веры в высшую справедливость.

В 1861 году крестьяне получили свободу, но споры о дальнейшем развитии государства не утихали. Продолжали своё противостояние западники — сторонники сближения с западной цивилизацией — и славянофилы — убеждённые в необходимости поиска исконно русского пути. На этом фоне обозначился важный вопрос: чего же хотело русское крестьянство? В стихотворении в прозе «Сфинкс» И. С. Тургенев размышляет о том, что русский народ, подобно мифическому сфинксу, хранит в себе загадку, которую непросто разгадать.

Писатели и философы XIX века утверждали, что в русском крестьянине уживалось много крайностей: покорность со стихийным свободолюбием; слабохарактерность с отчаянной смелостью и готовностью к самопожертвованию во имя Родины; хозяйственность с отсутствием интереса к материальному комфорту; трудолюбие с леностью, мужество с мягкостью и душевностью; доброта и человечность со вспышками ярости и жестокости; низменное с возвышенным. Эту тайну русской души пытались постичь многие Русские писатели.

2. Работа по теме урока.

1) Первичное усвоение новых знаний.

·С. 144 учебного пособия.

История слова крестьянин вызывает споры. Наиболее распространено мнение, что оно восходит к греческому слову «христианин», последователь Христа. Филолог и писатель

Л.В. Успенский отмечает: «Название христианин стало постепенно синонимом слов «мирный русский землепашец». Форма его изменилась на хрестьянин, так как христианам был свойствен обычай креститься, поклонение кресту, оно зазвучало как крестьянин — крещёный человек. Потом первое значение его забылось; его стали понимать уже по-иному, просто как земледелец, хлебороб. Слово «крестьянин» попало в древнерусский язык из общеславянского, и за долгий период его употребления в русском языке появился целый ряд синонимов: земледелец, землепашец, селянин, поселянин, мужик, сельский обыватель.

До 1917 года крестьяне — это низшее податное сословие, которое составляло абсолютное большинство населения. После революции сословия исчезли. Слово «крестьянин» стало употребляться в значении «сельский житель, основным занятием которого является земледелие или животноводство». Это значение сохраняется и сейчас, однако чаще о нашем современнике из деревни или села мы говорим сельский житель.

· Размышляем

1) Какие черты характера формировал в мужчине крестьянский быт?

2) Какие качества русского крестьянина «не подлежат пересмотру»? Какими качествами вы бы продолжили список В. М. Шукшина (см. рубрику «Из первых уст» на с. 142)?

3) Как вы думаете, почему многие русские писатели в своих произведениях обращались к образу русского крестьянина? Что их в нём привлекало? Какие произведения о крестьянах вы читали?

4) Какие пословицы отражают положение крестьянина в эпоху крепостного права?

5) Какие из пословиц можно использовать как примеры, подтверждающие противоречивость русского характера?

6) Какие пословицы, с вашей точки зрения, не утеряли своего значения для современного человека?

· Знакомство с писателями

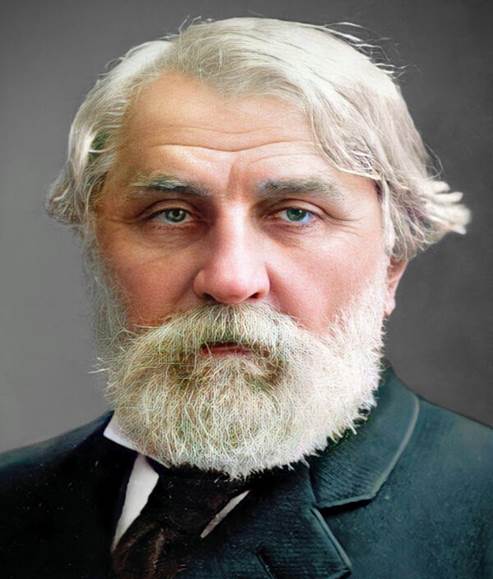

v С. 146-147. Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883) — один из всемирно известных классиков русской литературы, произведения которого во многом определили её развитие.

Впечатления детства и зрелые размышления о пагубном влиянии крепостного права не только на угнетённых крестьян, но и на их господ нашли отражение в сборнике очерков и рассказов «Записки охотника». Это произведение писатель считал важнейшим в своём творчестве, в нём Тургенев воплотил «аннибалову клятву» — обет бороться с крепостным правом, которое он ненавидел с юных лет.

В последние годы жизни смертельно больной писатель, живущий далеко от Родины, написал цикл «Стихотворения в прозе». Среди стихотворении в прозе выделяется стихотворение «Сфинкс», в котором писатель говорит о загадочной душе русского мужика и всего русского народа.

| Словарь (с. 148-149) |

| Ганнибалова (Аннибалова) клятва — крылатое выражение, означающее твёрдую решимость бороться с кем или чем-либо и победить, клятву сделать нечто делом всей своей жизни. Когда Ганнибалу было девять лет, его отец Гамилькар взял его с собой в Испанию, где хотел возместить своему городу потери, понесённые в ходе Первой Пунической войны. Перед отправлением в поход отец приносил жертвы богам, а после жертвоприношения он позвал к себе Ганнибала и спросил, хочет ли он отправиться с ним. Когда мальчик с радостью согласился, Гамилькар заставил его поклясться перед алтарём, что он всю жизнь будет непримиримым врагом Рима. |

| Сфинкс (др.-греч. сфинга, собств. душитель» — переосмысление древнеегипетского названия сфинкса «шепсес анх» — «живой образ») — зооморфное мифическое существо. Иллюстрация: https://phonoteka.org/uploads/posts/2021-05/1622273974_9-phonoteka_org-p-sfinks-yegipet-art-mifologiya-krasivo-10.jpg В древнеегипетском искусстве — животное с телом льва, головой человека или (реже) — головой сокола или барана. В древнегреческой мифологии — чудовище с человеческой головой, лапами и телом льва, крыльями орла и хвостом быка, персонаж легенды об Эдипе. Сфинкс или Сфинга в древнегреческой мифологии — это крылатое чудовище с лицом и грудью женщины и туловищем льва. Она — порождение стоглавого дракона Тифона и Ехидны. Имя Сфинкс связано с глаголом «сфинго» — «сжимать, удушать». Насланная Герой на Фивы в наказанье за совращение Лаем юного Хрисиппа, она расположилась на горе близ Фив (или на городской площади), и задавала каждому проходившему загадку: «Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днём на двух, а вечером на трёх?» Не сумевшего дать разгадку Сфинкс убивала, и таким образом погубила много знатных фиванцев, включая сына царя Креонта. Удручённый горем царь объявил, что отдаст царство и руку своей сестры Иокасты тому, кто избавит Фивы от Сфинкса. Когда загадку разгадал Эдип, Сфинкс в отчаянье бросилась в пропасть и разбилась на смерть, а Эдип стал фиванским царём. |

2) Первичная проверка понимания.

Послушайте стихотворение в прозе:

https://youtu.be/dmWTvmEO7yw

Ø Чтение рассказа «Сфинкс» (с. 149-150).

3)Первичное закрепление. Размышляем над прочитанным. С. 152

Ø Какие смысловые части можно выделить в стихотворении в прозе И. С. Тургенева?

Ø Кого автор сравнивает со сфинксом? Что служит основанием такого сравнения?

Ø Объясните, с кем вступает в полемику автор в заключительной строке текста: «Увы! не довольно надеть мурмолку, чтобы сделаться твоим Эдипом, о всероссийский сфинкс!»

Ø Можно ли утверждать, что И. С. Тургеневу сфинксом представлялась Россия? Как вы думаете, считал ли Тургенев свою «аннибалову клятву» выполненной?

Ø Как вы понимаете слова Ф. М. Достоевского: «Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса...»?

v С. 152-154. Фёдор Михайлович Достоевский (1821 — 1881) — русский писатель, философ, публицист, признан во всём мире наиболее влиятельным писателем XIX века - золотого века русской литературы.

Познакомившись на каторге с самыми разными людьми, Достоевский понял, что задача писателя — разгадывать тайны человеческой души. Именно об этом он размышляет в своих великих романах. Писатель пытается разобраться в поступках и помыслах людей самых разных сословий, его волнует состояние русского общества. Журнал стал зеркалом впечатлений и мнений писателя по важнейшим вопросам современной ему общественно-политической и культурной жизни Европы и России. Писатель стремился угадать в современном общественном «хаосе» приметы «нового сознания», облик «наступающей будущей России честных люде, которым нужна одна лишь правда». В «Дневнике писателя» был опубликован рассказ «Мужик Марей», который вы прочитаете.

Ø Чтение рассказа «Мужик Марей» (с. 155-160).

Размышляем над прочитанным. С. 161

Письменно кратко ответить на вопросы:

Ø В чём особенности композиции рассказа Ф. М. Достоевского?

Ø Какие противоположные черты русского национального характера воплотились в каторжниках и в мужике Марее? Обоснуйте свой ответ.

Ø С какими чувствами автор говорит о своём пребывании на каторге в начале повествования? Почему в остроге ему вспомнились события раннего детства? Почему писателю было важно показать взгляд на мир глазами ребёнка?

Ø Дайте характеристику мужику Марею. Прокомментируйте детали его портрета и речи. Какие лучшие качества человека проявились в этом образе? Подтвердите свои мысли цитатами.

Подведение итогов урока. Рефлексия.

В начале раздела был сформулирован вопрос: почему Н. А. Некрасов назвал русского мужика «сеятелем» и «хранителем»? Как вы ответите на него после изучения произведений великих русских писателей XIX века? Аргументируйте свою точку зрения.

6. Домашнее задание. Стр. 149-150; 155-160 – читать, пересказывать. Учебник:

http://tanashevich.ucoz.ru/load/uchebniki/8_klass/uchebnoe_posobie_po_rodnoj_russkoj_literature_8_klass/31-1-0-367