§ 2. Типовые следственные ситуации и общие направления и методы расследования

Для преступлений в области компьютерной информации типичны три типовые ситуации первоначального этапа расследования:

1) собственник информационной системы самостоятельно выявил нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации в системе, обнаружил причастное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;

2) собственник самостоятельно выявил названные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;

3) данные о нарушении целостности и (или) конфиденциальности информации в информационной системе и виновном лице стали общеизвестны или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).

Во всех этих ситуациях первоначальной задачей расследования является выявление данных о способе нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации; порядка регламентации собственником работы информационной системы; круга лиц, имеющих возможность взаимодействовать с информационной системой, в которой произошли нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации. Решение этих задач позволяет определить свидетельскую базу и выявить круг лиц, причастных к данному деянию, определить размер причиненного собственнику информации ущерба. Эти задачи решаются и достигаются в ходе допросов свидетелей и очевидцев, а также осмотра ЭВМ и машинных носителей и выемок необходимой документации. Важной спецификой первоначальных следственных действий является необходимость привлечения к участию в деле специалистов.

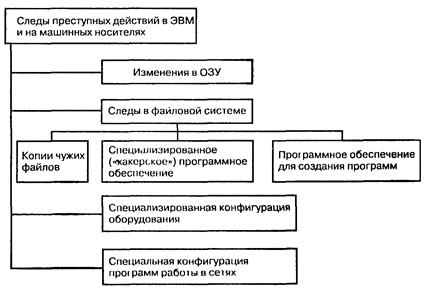

Первичное обнаружение признаков (рис. 31) неправомерных действий посторонних лиц с компьютерной информацией осуществляется, как правило, сотрудниками собственника информационной системы и ее пользователями. Косвенными признаками постороннего вторжения в ЭВМ, вызывающими подозрения и находящими отражение в показаниях очевидцев, являются:

а) изменения заданной в предыдущем сеансе работы с ЭВМ структуры файловой системы, в том числе: переименование каталогов и файлов; изменения размеров и содержимого файлов; изменения стандартных реквизитов файлов; появление новых каталогов и файлов и т.п.;

б) изменения в заданной ранее конфигурации компьютера, в том числе: изменение картинки и цвета экрана при включении;

изменение порядка взаимодействия с периферийными устройствами (например, принтером, модемом и т.п.); появление новых и удаление прежних сетевых устройств и др.;

в) необычные проявления в работе ЭВМ: замедленная или неправильная загрузка операционной системы; замедление реакции машины на ввод с клавиатуры; замедление работы машины, с внешними устройствами; неадекватные реакции ЭВМ на команды пользователя; появление на экране нестандартных символов и т.п.

Рис. 31. Виды следов преступной деятельности в ЭВМ и на машинных носителях, принадлежащих преступнику

Признаки групп а) – б) могут свидетельствовать о имевших место фактах неправомерного доступа к ЭВМ или о нарушении правил ее эксплуатации. Признаки группы в) кроме того могут являться свидетельством о появлении в ЭВМ ВП.

Наряду с показаниями очевидцев большое значение имеют результаты осмотра ЭВМ и машинных носителей компьютерной информации, в ходе которого фиксируются следы нарушения целостности (конфиденциальности) информационной системы и ее элементов. Анализ первичных данных о расследуемом событии позволяет конкретизировать характер преступления и определить дальнейшие направления расследования и розыскных мероприятий.

Важную роль в сборе данных о совершенном преступлении играют действия должностных лиц собственника информационной системы, осуществляющих процедуры, обеспечивающие целостность (конфиденциальность) информации в системе, которые в отдельных случаях могут выступать в качестве специалистов при производстве следственных действий.

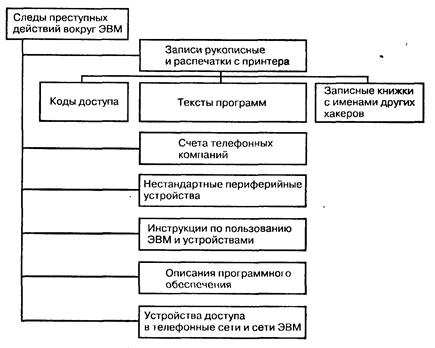

Рис. 32. Виды следов преступной деятельности вокруг ЭВМ и на машинных носителях, принадлежащих преступнику

Если преступник задержан на месте совершения преступления или сразу же после его совершения, для данной ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия: личный обыск задержанного; допрос задержанного; обыск по месту жительства задержанного.

К типичным следственным действиям на данной стадии можно отнести осмотр и фиксацию состояния ЭВМ, машинных носителей (рис. 32), допросы очевидцев, а также лиц, обеспечивающих работу информационной системы, в том числе должностных лиц, представляющих собственника системы.

Важнейшим элементом работы является выемка (предпочтительно с участием специалиста) документов, в том числе на машинных носителях, фиксировавших состояния информационной системы в момент вторжения в нее злоумышленника или его программ и отражающих последствия вторжения.

Одновременно следует принять меры к фиксации состояния рабочего места заподозренного, откуда он осуществил вторжение в информационную систему и где могут сохраняться следы его действий (их подготовки и реализации). Такое место может быть как по месту его службы, так и дома, а также в иных местах, где установлена соответствующая аппаратура, например студенческие вычислительные центры и др.).

Полученные в результате доказательства могут обеспечить основания для принятия решения о привлечении лица к делу в качестве подозреваемого или сразу в качестве обвиняемого.

При отсутствии заподозренного виновного лица первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации доказательств.

Следует принять меры к розыску виновного и поиску его рабочего места, откудн осуществлялось вторжение в информационную систему. При этом осуществляется поиск:

места входа в данную информационную систему и способа входа в систему – вместе и с помощью должностных лиц собственника информационной системы;

путей следования, через которые вошел в «атакованную» систему злоумышленник или проникли его программы – вместе и с помощью должностных лиц иных информационных и коммуникационных систем – до рабочего места злоумышленника.

Круг типовых общих версий сравнительно невелик: преступление действительно имело место при тех обстоятельствах, которые вытекают их первичных материалов; преступления не было, а заявитель добросовестно заблуждается; ложное заявление о преступлении.

Типовыми частными версиями являются: версии о личности преступника (ов); версии о местах внедрения в компьютерные системы; версии об обстоятельствах, при которых было совершено преступление; версии о размерах ущерба, причиненного преступлением.

§ 3. Особенности расследования на начальном и последующих этапах

Спецификой дел данной категории является то, что с самого начала расследования следователю приходится взаимодействовать со специалистами в области компьютерной техники. Понятно, что при современном и интенсивном развитии компьютерных и информационных технологий юрист – следователь не в состоянии отслеживать все технологические изменения в данной области. Специалисты крайне необходимы для участия в обысках, осмотрах и выемках. Поиск таких специалистов следует проводить в предприятиях и учреждениях, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию компьютерной и коммуникационной техники, в учебных и научно-исследовательских организациях. В крайнем случае, могут быть привлечены сотрудники организации, компьютеры которой подверглись вторжению (при их непричастности к расследуемому событию), а также специалисты зональных информационно-вычислительных центров региональных УВД МВД России. Соответственно компьютерно-техническая экспертиза может оказать действенную помощь при выяснении следующих вопросов: какова конфигурация и состав ЭВМ и можно ли с помощью этой ЭВМ осуществить исследуемые действия; какие информационные ресурсы находятся в данной ЭВМ; не являются ли обнаруженные файлы копиями информации, находившейся на конкретной ЭВМ; не являются ли представленные файлы с программами зараженными вирусом и, если да, то каким именно; не являются ли представленные тексты на бумажном носителе записями исходного кода программы и каково назначение этой программы; подвергалась ли данная компьютерная информация изменению и если да, то какому именно и др.

В связи с тем, что при осмотре ЭВМ и носителей информации производится изъятие различных документов, в ходе расследования может возникнуть необходимость в назначении криминалистической экспертизы для исследования документов. Дактилоскопическая экспертиза позволит выявить на документах, частях ЭВМ и машинных носителях следы пальцев рук причастных к делу лиц.

Осмотр и обыск (выемка) особенно в начале расследования являются важнейшими инструментами установления обстоятельств расследуемого события. В ходе этих действий следует детально фиксировать не только факт изъятия того или иного объекта, но и фиксировать процесс обыска и результаты осмотра места происшествия для точного отражения местонахождения этого объекта во взаимосвязи с другими найденными на месте обыска объектами.

Для осмотров, обысков и выемок, сопряженных с изъятием ЭВМ, машинных носителей и информации, характерен ряд общих проблем, связанных со спецификой изымаемых технических средств. Так, необходимо предусмотреть меры нейтрализации средств и приемов, предпринимаемых преступниками с целью уничтожения вещественных доказательств. Ими может, например, использоваться специальное оборудование, в критически» случаях создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи. Преступник может включить в состав программного обеспечения своей машины программу, которая заставит компьютер требовать пароль периодически и, если в течение несколько секунд правильный пароль не будет введен, данные в компьютере автоматически уничтожатся. Изобретательные владельцы компьютеров устанавливают иногда скрытые команды, удаляющие или архивирующие с паролями важные данные, если некоторые процедуры запуска машины не сопровождаются специальными действиями, известными только им. Следует учитывать и возможность возрастания в ходе обыска напряжения статического электричества, которое может повредить данные и магнитные носители. Желательно иметь с собой и использовать устройство для определения и измерения магнитных полей (например, компас). Вещественные доказательства в виде ЭВМ, машинных носителей требуют особой аккуратности при транспортировке и хранении. Им противопоказаны резкие броски, удары, повышенные температуры (выше комнатных), влажность, задымленность (в том числе табачный дым) и запыленность.

Не следует забывать при осмотрах и обысках о возможностях сбора традиционных доказательств, например, скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях и тумблерах, рукописных, в том число шифрованных записей и пр.

Осмотру подложат все устройства конкретной ЭВМ. Этот осмотр при анализе его результатов с участием специалистов поможет воссоздать картину действий злоумышленников и получить важные доказательства. Фактически оптимальным вариантом изъятия ЭВМ и машинных носителей информации является должная фиксация их и их конфигурации на месте обнаружения и упаковка таким образом, чтобы их можно было сразу правильно и точно так, как на месте обнаружения, соединить в лабораторных условиях или в месте производства следствия с участием специалистов.

Следственные действия могут производиться в целями осмотра и изъятия ЭВМ и ее устройств; поиска и изъятия информации и следов воздействия на нее в ЭВМ и ее устройствах; поиска и изъятия информации и следов воздействия на нее вне ЭВМ. В зависимости от этих целей могут использоваться различные приемы исследования.

Осмотр и изъятие ЭВМ и ее устройств. Признаками работающей ЭВМ могут быть подключение ее проводами к сети, шум работающих внутри ЭВМ вентиляторов, мигание или горение индикаторов на передних панелях системного блока, наличие на экране изображения. Если ЭВМ работает, ситуация для следователя, проводящего следственное действие без помощи специалиста, существенно осложняется, однако и в этом случае не следует отказываться от оперативного изъятия необходимых данных. В этом случае следует:

определить, какая программа выполняется. Для этого необходимо изучить изображение на экране дисплея и по возможности детально описать его; осуществить фотографирование или видеозапись изображения на экране дисплея; остановить исполнение программы; зафиксировать (отразить в протоколе) результаты своих действий и реакции на них ЭВМ; определить наличие у ЭВМ внешних устройств-накопителей информации на жестких магнитных дисках (винчестерах), внешних устройств удаленного доступа (например, модемов) к системе и их состояния (отразить в протоколе), после чего разъединить сетевые кабели так, чтобы никто не мог модифицировать или уничтожить информацию в ходе обыска (например, отключить телефонный шнур).

Если ЭВМ не работает, следует:

точно отразить в протоколе и на прилагаемой к нему схеме местонахождение ЭВМ и ее периферийных устройств (печатающее устройство, дисководы, дисплей, клавиатуру и т.п.), а также порядок соединения между собой этих устройств с указанием особенностей (цвет, количество соединительных разъемов, их спецификация) соединительных проводов и кабелей; перед разъединением любых кабелей полезно осуществить видеозапись или фотографирование мест соединения, а затем с соблюдением всех возможных мер предосторожности разъединить устройства ЭВМ, предварительно обесточив их.

Упаковывать все изъятое следует раздельно (с указанием в протоколе и на конверте места обнаружения) и помещать их в оболочки, не несущие заряда статического электричества.

Особенной осторожности требует транспортировка винчестера (жесткого диска). Некоторые системы безопасной остановки («парковки») винчестера автоматически срабатывают каждый раз, когда машина выключается пользователем, но в некоторых системах может требоваться специальная команда ЭВМ.

Если в ходе осмотра и изъятия все же в крайнем случае понадобится запуск ЭВМ, это следует делать во избежание запуска программ пользователя с помощью собственной загрузочной дискеты.

Более сложной частью осмотра ЭВМ являются поиски содержащейся в ней информации и следов воздействия на нее, поскольку требуют специальных познаний. Существует фактически два вида поиска – поиск, где именно искомая информация находится в компьютере, и поиск, где еще разыскиваемая информация могла быть сохранена.

Как известно, в ЭВМ информация может находиться непосредственно в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) при выполнении программы, в ОЗУ периферийных устройств и на внешнем запоминающем устройстве. Наиболее эффективным и простым способом фиксации данных из ОЗУ является распечатка на бумагу информации, появляющейся на экране дисплея. Если ЭВМ не работает, информация может находиться на машинных носителях, других ЭВМ информационной системы, в «почтовых ящиках» электронной почты или сети ЭВМ. Детальный просмотр файлов записей и их расположение (которое само по себе может иметь существенное доказательственное значение, отражая группировку информации) целесообразно осуществлять с участием специалистов в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя. Предпочтительно изучать не подлинники изъятых машинных носителей, а их копии.

Следует обращать внимание на поиск так называемых скрытых* файлов и архивов, где может храниться важная информация. Обнаруженные файлы с зашифрованной информацией следует направлять на расшифровку и декодирование пароля соответствующим специалистам. Специальные познания необходимы и для выявления содержащихся в периферийных устройствах ввода-вывода фрагментов программного обеспечения и информации. Так же как и в случае с ОЗУ, данные, найденные на машинных носителях, целесообразно в ходе осмотра выводить на печатающие устройства и хранить на бумажных носителях в виде приложений к протоколу осмотра.

*Такие файлы могут быть «невидимыми» для некоторых программ просмотра, фильтрующих информацию.

В ходе осмотров по делам данной категории могут быть обнаружены и изъяты следующие виды важных документов, которые могут стать вещественными доказательствами по делу: носящие следы совершенного преступления (телефонные счета, телефонные книги, которые доказывают факты контакта преступников между собой, в том числе и по сетям ЭВМ, пароли и коды доступа в сети, дневники связи и пр.); имеющие следы действия аппаратуры (бумажные носители информации, которые могли остаться, например, внутри принтеров в результате сбоя в работе устройства); описывающие аппаратуру и программное обеспечение (пояснение к аппаратным средствам и программному обеспечению) или доказывающие нелегальность их приобретения (например, ксерокопии описания программного обеспечения в случаях, когда таковые предоставляются изготовителем); нормативные акты, устанавливающие правила работы с ЭВМ, регламентирующие правила работы с данной ЭВМ, системой, сетью; личные документы подозреваемого или обвиняемого и др.

Допросы свидетелей, подозреваемых и обвиняемых осуществляются с использованием тактических рекомендаций, разработанных в криминалистике применительно к типовым ситуациям. По этим делам особое значение имеет очень хорошее знание личности допрашиваемых лиц.

Доскональное изучение личности допрашиваемого важно не только для правильного выбора тактики его допроса, но и приводит к расширению представлений о круге лиц, имеющих отношение к расследуемому событию, а также дает основание для отнесения лица к соответствующей референтной группе, обобщенное мнение которой может быть использовано для правомерного психологического воздействия при допросе. Все это позволяет сделать допрос более эффективным.

Основными тактическими задачами допроса потерпевших и свидетелей при расследовании дел рассматриваемой категории являются: выявление элементов состава преступления в наблюдавшихся ими действиях, установление обстоятельства, места и времени совершения значимых для расследования действий, способа и мотивов его совершения и сопутствующих обстоятельств, признаков внешности лиц, участвовавших в нем, определение предмета преступного посягательства, размера причиненного ущерба, детальные признаки похищенного, установление иных свидетелей и лиц, причастных к совершению преступления.

Проблемой фиксации показаний по делам о преступлениях в области компьютерной информации является их «перегрузка» специальной терминологией и жаргонной лексикой. Целесообразно в протоколах более подробно акцентировать внимание и фиксировать значения терминов, используемых допрашиваемым при описании известных ему фактов. При описании конфигураций систем или схем движения информации могут оказаться крайне полезными рукописные схемы, составляемые допрашиваемым и приобщаемые к протоколу допроса.