Микрофлора полости рта подразделяется на аутохтонную (резидентную, постоянную) и аллохтонную (транзиторную, временную).

Практикум 4

Согласно последним данным, во рту у человека, не страдающего патологиями органов ротовой полости, неодномоментно обитают примерно 700 видов различных бактерий (ранее считалось, что их около 180). Ротовая полость является уникальной экологической нишей, где мирно сосуществуют сотни видов микроорганизмов, вегетирующих на слизистых оболочках и поверхности зубов. Процесс заселения слизистых начинается с момента рождения ребенка и колонизация происходит до тех пор, пока есть свободные места (рецепторы) на эпителиоцитах для адгезии микробов — представителей нормальной флоры. Одним из наиболее информативных показателей-индикаторов состояния как организма в целом, так и полости рта в частности является микрофлора полости рта, ее взаимоотношения с эпителиоцитами, а также взаимодействие факторов местного иммунитета, неспецифической резистентности и специфического иммунитета.

Бактериальная флора ротовой полости подчиняется общим законам функционирования экосистем в живой природе. Постоянная микрофлора полости рта человека образовалась вследствие взаимной адаптации организма и микробов. Взаимосвязанные приспособительные изменения приводят к биологическому «равновесию» как между организмом и микробной флорой, так и между составляющими её видами. Это «равновесие» является динамическим. Нарушения общей реактивности организма и барьерных функций слизистых оболочек и кожных покровов могут вызвать такие изменения состава и свойств, адаптированной к организму флоры, которые приводят к аутоинфекционным процессам и трудно устранимым дисбактериозам.

Микрофлора полости рта подразделяется на аутохтонную (резидентную, постоянную) и аллохтонную (транзиторную, временную).

К резидентной группе относят микробы, максимально приспособленные к существованию в условиях макроорганизма и поэтому присутствующие в данном биотопе постоянно. Они содержатся в довольно высоких концентрациях, выполняют определённые функции и играют существенную роль в активации метаболических процессов организма хозяина.

Транзиторную группу составляют микроорганизмы, которые не способны к длительному существованию в организме человека и поэтому являются необязательными компонентами микробиоценоза полости рта. Частота их встречаемости и концентрация в данном биотопе определяется поступлением микробов из окружающей среды и состоянием иммунной системы организма хозяина.

Условиями для размножения и длительной задержки микроорганизмов в полости рта являются: температурный оптимум, обилие влаги, близкая к нейтральной реакция среды, анатомические особенности, способствующие накоплению микробных клеток.

Доминирующее место как по разнообразию обитающих в полости рта видов, так и по количеству занимают бактерии, хотя в состав микрофлоры полости рта входят также вирусы, грибы и простейшие.

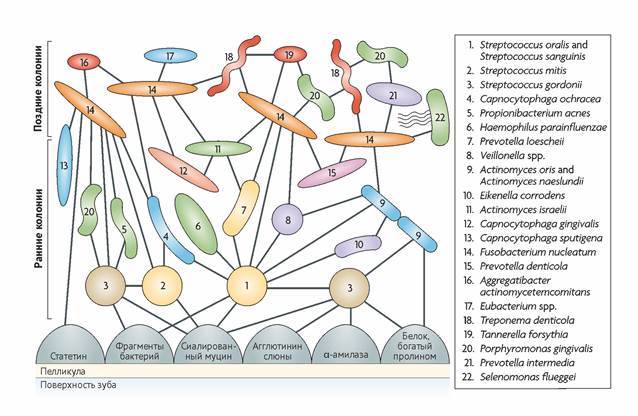

Развитие микробного сообщества всегда совершается последовательно. Процесс начинается с колонизации слизистых микробными популяциями-«пионерами». В ротовой полости новорожденных такими бактериями являются стрептококки (S.mitis, S.oralis и S.salivarius). Микробные «пионеры» заполняют определенные ниши и в их пределах изменяют условия среды, в результате чего могут размножаться новые популяции. С течением времени возрастают разнообразие и сложность микробного сообщества. Процесс заканчивается, если нет соответствующей ниши, доступной для новых популяций.

Основные группы бактериальной микрофлоры полости рта

| Окраска по Граму | Морфология | Название рода |

| Облигатные анаэробы | ||

| Грамотрицательные | Кокки | Veillonella |

| Палочки | Bacteroides Porphyromonas Prevotella Fusobacterium Leptotrichia | |

| Извитые | Treponema Borrelia | |

| Грамположительные | Кокки | Peptostreptococcus Peptococcus |

| Палочки | Bifidobacterium Propionibacterium | |

| Аэробы и факультативные анаэробы | ||

| Грамотрицательные | Кокки | Neisseria |

| Извитые | Leptospira | |

| Грамположительные | Кокки | Streptococcus Staphylococcus |

| Палочки | Lactobacillus Corynebacterium | |

| Ветвящиеся | Actinomyces | |

Считается, что стрептококки (S.salivarius, S.sanguis, S.mitis), вейллонеллы и дифтероиды являются стабилизирующей частью микрофлоры полости рта, а стрептококки (S.mutans), лактобациллы, бактероиды, актиномицеты — агрессивной.

В присутствии сахарозы, поступающей с пищей, происходит бурное развитие микроаэрофильных стрептококков S. mutans и S. sanguis, а также лактобактерий. Продуцируемые ими и некоторыми другими анаэробными бактериями молочная и муравьиная кислоты являются энергетическим источником для вейллонелл. Коринебактерии в процессе жизнедеятельности синтезируют витамин К – важнейший фактор роста бактероидов, пептострептококков, фузобактерий и вейллонелл. Дрожжи и дрожжеподобные грибы синтезируют витамины группы В, стимулирующие рост разнообразных представителей полости рта. Использование кислорода факультативными анаэробами понижает его концентрацию до уровня, пригодного для колонизации слизистых строгими анаэробами. Микрофлора ротовой полости зиждется на динамическом равновесии антагонистической активности её представителей: микроаэрофильные стрептококки являются антагонистами фузо- и коринебактерий благодаря продукции кислот, перекиси водорода, веществ - бактериоцинов. Вейллонеллы, напротив, используют в жизнедеятельности органические кислоты, и резко повышают рН среды (сдвигая в щелочную сторону), что в свою очередь, тормозит развитие кариесогенной флоры - стрептококков и лактобактерий. Лептотрихии, бифидо- и лактобактерии, резко закисляя среду, являются антагонистами дрожжей и дрожжеподобных грибов, что приводит к снижению синтеза витаминов и угнетению роста многих микроорганизмов.

Динамика образования зубного налета.

Уже спустя 2 часа после чистки зубов начинает формироваться зубной налёт, при этом отмечается, что чаще на нижней челюсти зубной налет образуется интенсивнее, чем на зубах верхней челюсти. Изучение скорости образования зубного налета в процессе его созревания (1—9 дней) показало, что он наиболее интенсивно образуется в первые сутки, а в последующие дни скорость отложения существенно снижается. В течение 1-х суток на поверхности зуба преобладает кокковая флора, после 24 часов — палочковидные бактерии. Через 2 суток на поверхности зубного налёта обнаруживаются многочисленные палочки и нитевидные бактерии. В состав структуры созревшего зубного налета входят следующие слои: 1 — приобретенная пелликула, которая обеспечивает связь налета с эмалью; 2 — слой полисадообразно расположенных волокнистых микроорганизмов, оседающих на приобретенную пелликулу; 3 — густая сеть волокнистых микробных клеток, в которой имеются колонии других видов микроорганизмов; 4 — поверхностный слой с множеством коккообразных микроорганизмов (см.рис).

Факторы, влияющие на образование зубного налета:

1) микроорганизмы, без которых ЗН не образуется;

2) углеводы (относительно большое количество зубного налета обнаружено у людей, употребляющих много сахарозы);

3) вязкость слюны, микрофлора полости рта, процессы коагрегации бактерий, десквамация эпителия слизистой оболочки полости рта, наличие местных воспалительных заболеваний, процессы самоочищения.

Бактериальный состав зубного налёта - более 70% составляют стрептококки, 15% — вейллонеллы и нейссерии, остальная флора представлена лактобациллами, лептотрихиями, стафилококками, фузобактериями, актиномицетами, изредка дрожжеподобными грибами Candida albicans.

Бактериальный состав зубного налёта - более 70% составляют стрептококки, 15% — вейллонеллы и нейссерии, остальная флора представлена лактобациллами, лептотрихиями, стафилококками, фузобактериями, актиномицетами, изредка дрожжеподобными грибами Candida albicans.

Микрофлора бляшек на зубах верхней и нижней челюстей различается по составу: на бляшках зубов верхней челюсти чаще обитают стрептококки и лактобациллы, на бляшках нижней — вейллонеллы и нитевидные бактерии.

Возникновение начального кариеса часто сопряжено с плохой гигиеной полости рта, когда микроорганизмы плотно фиксируются на пелликуле, образуя зубной налет, который при определенных условиях участвует в образовании зубной бляшки (твёрдого зубного налёта). Под зубной бляшкой рН изменяется до критического уровня (4,5). Именно этот уровень водородных ионов приводит к растворению кристалла гидроксиапатита в наименее устойчивых участках эмали, кислоты проникают в подповерхностный слой эмали и вызывают его деминерализацию. При равновесии де- и реминерализации кариозный процесс в эмали зуба не возникает. При нарушении баланса, когда процессы деминерализации преобладают, возникает кариес в стадии белого пятна, причем на этом процесс может не остановиться и послужить отправной точкой для образования кариозных полостей. Считается, что самую большую роль в развитии зубного налёта, а также кариеса играет S.mutans.

Методические указания

Мазок из зубного налета или соскоб со слизистой готовят на предметном стекле. Забор материала можно производить стерильным шпателем, гладилкой, деревянной одноразовой зубочисткой. Взятый материал из межзубных промежутков или у шейки зуба наносят на предметное стекло рядом с каплей воды и растирают посуху, а затем вносят петлей воду, постепенно готовя однородную взвесь и равномерно распределяя ее по поверхности стекла.