Приемы обеспечения безопасности на воде и оказание помощи пострадавшему

Основные причины несчастных случаев на воде – неумение плавать, отсутствие технической и психологической подготовленности к экстремальным ситуациям. Грубое нарушение техники безопасности на воде.

Человек, оказавшийся в воде, особенно в холодное время года, должен проявить максимум волевых усилий для сохранения своей жизни. Уверенность в своих силах, психологическая устойчивость, критическая оценка ситуации, целенаправленность действий – вот основные факторы, которые помогут избежать тяжелых последствий и сохранить жизнь.

Умение плавать – отнюдь не единственное условие сопротивления воздействиям внешней среды. Сильное влияние оказывают на человека штормовая волна, низкая температура, оторванность от людей и т.п. Практические исследования показывают, что зачастую люди погибают не в силу физических и физиологических причин, а от страха, оттого, что человек, впервые оказался в такой ситуации. Страх парализует волю человека и тем самым лишает его возможности оценивать обстановку и выбирать оптимальные для этих условий формы поведения и способы действия [6].

.

Использование подручных средств. Как оказать помощь тонущему с суши или с лодки? Прежде всего, в таких случаях тонущему бросают какой-либо плавучий предмет, с помощью которого он может удержаться на поверхности воды, а если позволяет расстояние, то с берега утопающему можно протянуть шест или бросить веревку, и потом подтянуть его к

берегу (рис. 8).

| Когда спасатель кидает круг утопающему, он должен так рассчитать свой бросок, чтобы круг упал рядом с пострадавшим и не ударил его. Если есть ветер, то нужно учитывать его силу и направление и бросать круг по возможности так, чтобы это не было против ветра. Круг надо брать с внутренней стороны правой рукой и, сделав несколько замахов на уровне плеча, бросать в горизонтальном направлении плашмя в сторону терпящего бедствие. При подаче круга с катера на ходу спасатель должен бросить круг со стороны борта, которым катер под ходит к тонущему. Рис. 8. Использование подручных средств для помощи пострадавшим летом и зимой |

При оказании помощи провалившемуся под лед, спасатель должен соблюдать особые правила предосторожности (см. рис. 8). Чтобы приблизиться к тонущему необходимо подползти по льду на животе, широко расставив ноги и руки. Если возможно, то для увеличения площади опоры используют доски, жерди, лыжи, фанеру и т. п. Опасно приближаться к самому пролому, так как у кромки лед особенно хрупок и может обломиться под тяжестью спасателя. Лучше, не подползая к полынье, бросить тонущему веревку, связанные ремни или протянуть шест, за который он может ухватиться. Организуя спасение, нужно крикнуть пострадавшему, чтобы он широко раскинул руки на льду и ждал помощи, так как при самостоятельной попытке вылезти из воды кромка льда может вновь обломиться и пострадавший снова погрузится под лед.

| При подаче круга со шлюпки спасатель должен встать так, чтобы средняя банка (сидение для гребцов на лодке) была между ног, и бросить круг в стороны кормы или носа шлюпки. Пострадавший должен взяться за круг, надавить на него одной рукой так, чтобы круг принял вертикальное положение. Затем просунуть в него сначала одну руку и голову, а затем вторую руку. Лечь на него грудью и, работая руками и ногами, плыть к катеру (шлюпке или берегу). Если утопающий сильно ослабел и не может двигаться, он опирается на круг и ждет спасателей (рис. 9). Рис. 9. Использование спасательного круга и шаров Суслова |

Если тонущий скрылся под льдом, спасатель должен нырнуть за ним. В этом случае для собственной безопасности и более успешной попытки спасти человека ему следует обвязать себя веревкой, другой конец которой закрепить на берегу, либо отдать в руки человеку, стоящему на твердой опоре.

Если вода имеет течение, ни в коем случае не следует приближаться к проруби снизу по течению. Лучше всего подходить (или подползать) с той стороны, откуда идет течение. В крайнем случае, можно подползти сбоку.

В заключение – еще один важный совет: не следует противопоставлять себя воде, вести с ней “силовую” борьбу. Наоборот, надо стараться чувствовать себя с ней как бы одним целым. Движения в воде должны быть плавными, а не резкими. Не рекомендуется высоко приподниматься над поверхностью, так как при этом значительно возрастает топящий момент, на нейтрализацию которого тратится много сил. Достаточно, чтобы над водой оставались только нос и рот. Итак, психологическая устойчивость, реальная оценка обстановки, вера в свои силы, умение хорошо плавать, держаться на воде – вот те основные факторы, которые могут стать для человека дополнительным, а иногда единственным “спасательным кругом”, но для этого нужна тренировка.

Лежание на воде. В некоторых случаях необходимо как можно дольше удержаться на плаву без спасательных средств. Зачастую люди в подобной ситуации теряются, начинают барахтаться, вскоре полностью выбиваются из сил и тонут. Чаще всего это происходит от незнания способности человека практически без всяких усилий удерживаться на поверхности воды, его естественной плавучести. Правильное дыхание позволяет удерживаться на поверхности воды без движения при условии, если голова будет опущена в воду и на поверхности останется, одно лицо.

Рис. 10. Лежание на воде

Для обеспечения горизонтального устойчивого положения в воде достаточно повернуться на спину и завести прямые руки за голову

(рис. 10). Повышение плавучести и равновесия в воде могут способствовать: разведение рук в стороны, низкое положение головы, задержка дыхания, положение рук за головой и др. Для поддержания высокого положения тела можно совершать мягкие гребковые движения кистями рук

(рис. 11). В прошлом этот прием назывался “скуллинг” и выделялся как самостоятельный вид плавания (М.С. Фарафонов, 1984). Эти плавательные упражнения использовались при испытаниях на экзаменах для получения степени “магистра плавания” [40].

| Если ноги продолжают опускаться, то можно приподнять из воды пальцы или кисти рук, но надо понимать, что ноги могут находиться и в несколько опущенном положении. Если по каким-либо причинам трудно завести руки за голову, то можно развести руки в стороны или вытянуть их вдоль тела и делать кистями легкие подгребающие движения. Важно максимально расслабить тело в таком положении и обратить основное внимание на дыхание. Вдох должен быть быстрым и глубоким, а выдох – длинным, растянутым. Вдох следует делать только через рот, выдох через рот и нос. Случайно попавшую в дыхательные пути воду удаляют коротким резким выдохом через нос. Рис. 11. Лежание на воде с помощью движений |

Отдых в статическом положении на спине эффективен преимущественно при спокойном состоянии поверхности воды. При волнении для пассивного удержания на плаву больше подходит способ Фреда Лану (рис. 12), который способствует сохранению физических сил и отдыху. Его особенность заключается в чередовании сравнительно продолжительного периода расслабления с периодом значительных движений, необходимых для вдоха [22, 29]. Цикл вдоха занимает 9–14 с и состоит из пяти фаз:

| – лицо слегка поднять водой, сделать короткий вдох, ртом (1–2 с); – опустить голову под воду, легким движением вниз погасить инерцию опускания (2 с); – полностью расслабить тело, в середине фазы начать медленно выдыхать (4–6 с); – подготовка к поднятию головы, одну ногу вывести вперед (ноги принимают положение “открытые ножницы”), кисти рук медленно поднести к лицу, продолжать выдох (1–2 с); – сделать гребок двумя руками от лица, сводящее движение ногами (“ножницы закрываются”), при этом тело принимает почти вертикальное положение, голова поднимается над водой, выдох заканчивается (1–2 с). Рис. 12. Способ длительного удержания на воде (метод Фреда Лану) |

При освоении этого способа статического плавания не следует делать слишком глубокий вдох, мелкий короткий выдох, затягивать дыхательную паузу (она может длиться 2–6 с), затягивать продолжительность цикла, так как это может вызвать чувство удушья.

Способ Фреда Лану можно освоить примерно за час. Он хорошо себя оправдывает и в том случае, если человек находится в воде одетым. Следует учитывать, что продолжительное применение только одного из способов пассивного плавания утомительно, поэтому рекомендуется чередовать оба эти способа.

В прикладных целях следует использовать отдельные плавательные упражнения: движения руками в виде вытянутой восьмерки – “ласты моржа”, согласуя с толчками ног брассом в вертикальном положении [7]. В этом случае возможно доставание каких-либо предметов, находящихся над поверхностью, и приподнимание тела над водой, что обычно совершают вратари водного поло.

Плавание в усложненных условиях. Нередки случаи, когда условия для преодоления водной преграды затруднены. Это могут быть: холодная вода, течение, волны, необходимость плавания в одежде или с предметами, при судорогах или травмах.

Зачастую самым серьезным испытанием для человека, попавшего в воду, является холод. Теплоемкость воды в 20 раз выше, чем воздуха,

потери тепла идут со всей поверхности тела. В движении теплопотери значительно увеличиваются, поэтому, попав в холодную воду, не следует выполнять энергичные плавательные движения. Особенно активно человек начинает двигаться, увидев берег, не учитывая того, что даже при температуре воды около +10°С хороший пловец может проплыть всего 0,5–0,8 мили (1852 метра – морская миля) до наступления переохлаждения. С понижением температуры это расстояние быстро уменьшается.

Существует несколько приемов, позволяющих увеличивать время пребывания в холодной воде.

При попадании в воду следует освободиться от той одежды, которая затрудняет сохранение плавучести. Одежду, которая не мешает движениям, не следует снимать, так как она помогает сохранить тепло. Даже в теплой воде не надо сбрасывать всю одежду.

При плавании со спасательным жилетом или нагрудником, обладающим двойным запасом плавучести, не нужно полностью избавляться от тяжелой, намокшей одежды. Она существенно защитит от переохлаждения в воде. При определенных условиях целесообразно снять тяжелую обувь и одежду с целью увеличения скорости плавания. Для этого же необходимо вывернуть все карманы (заполнившись водой, они затрудняют плавание), развязать тесемки нижнего белья, расстегнуть ремень. Быстрое плавание наиболее целесообразно, когда надо воспользоваться коллективными спасательными средствами или доплыть до находящегося поблизости берега.

Для сохранения тепла надо стараться делать как можно меньше движений, за исключением самых необходимых, и избегать погружения головы в воду. Основные участки тела, через которые происходит отдача тепла, находятся вдоль боков и в паху. Поэтому, находясь в воде, нужно подтянуть к животу колени, руки прижать к бокам и груди. В положении “группировка” теплопотери уменьшаются до 55 %. При температуре воды + 10°С в этом положении тела можно продержаться около 4 ч; лежа неподвижно в воде, раскинув конечности, – 2,5 ч; плавая в горизонтальном положении всего 1,5 ч. Особое внимание следует обратить на сохранение тепла в области груди. Рекомендуется держать тело в более теплом (поверхностном) слое воды. В некоторых случаях для согревания можно применить способ изометрического напряжения мышц тела и конечностей (4–6 раз по 4–5 с).

Важным фактором, позволяющим нам более успешно противостоять холоду, является закаливание. В этом случае уменьшение теплопотерь происходит за счет уменьшения теплопроводности кожи.

Если в воде рядом находятся несколько человек, то это надо использовать для сохранения тепла. Для этого следует сгруппироваться по 3 человека, плотно прижаться друг к другу боками, насколько это позволяют нагрудники, жилеты или пояса, руки положить друг другу на плечи, как можно плотнее переплести ноги. Это позволит увеличить время безопасного пребывания в холодной воде в несколько раз. Учитывая, что охлаждение человека в воде происходит при температурах, близких к температуре тела, во всех случаях попадания в воду надо принимать меры по предотвращению переохлаждения.

Одной из опасностей, подстерегающих человека в воде, являются

судороги. Они представляют собой двигательное расстройство, проявляющееся в непроизвольном, ритмичном или непрерывном сокращении мышц, обычно сопровождающееся неприятными тянущими болями.

Основные причины судорог – переутомление мышцы, ее излишняя напряженность и неумение расслабиться. Часто судороги возникают на фоне страха перед их неизбежностью, в то время как для этого нет никаких объективных причин. Опасны судороги, которые могут возникнуть при охлаждении тела и переутомлении мышц. Чаще всего судороги возникают в мышцах голени. Если сохранять спокойствие, то от них нетрудно избавиться. Для этого нужно сделать вдох, принять положение “поплавок” (опустить голову под воду и расслабиться), взять большой палец ноги противоположной рукой и тянуть на себя, стараясь выпрямить ногу в колене – это способствует расслаблению напряженных мышц (рис. 13,а) [44]. При необходимости можно помочь другой рукой, надавливая на колено сверху. После этого следует сделать массаж больной мышцы.

| Если свело мышцу передней поверхности бедра, то необходимо ногу согнуть в колене, взяться за стопу, с силой прижать пятку к ягодичной мышце (рис. 13,б). При судорогах мышц предплечья надо резко сжимать и разжимать пальцы рук. Чтобы избежать повторений судорог, следует изменить стиль плавания – избегать резких движений или принять позу пассивного отдыха. Иногда избавиться от судорог или помрачения сознания можно путем напряжения воли и нанесения себе болевых раздражителей – уколов, укусов, щипков. Рис. 13. Снятие судороги:а – бедра; б – голени |

При преодолении вплавь больших расстояний у человека может возникнуть состояние “мертвой точки”. Оно характеризуется снижением работоспособности, нарушением координации движений, ухудшением внимания и способности к ориентированию. Кроме того, оно связано с утомлением психики при выполнении однообразных двигательных действий. Преодоление этого состояния является не только физической, но и психологической задачей. Люди с высоким уровнем тренированности и соответственно повышенной психической устойчивостью к состоянию “мертвой точки” переносят его значительно легче. Состояние это преходящее, через некоторое время подключаются резервные возможности организма, наступает облегчение и появляется возможность продолжать плавание с прежней интенсивностью. Хорошо тренированным пловцам можно немного снизить темп движения до появления признаков облегчения. Слабо подготовленным рекомендуется значительно снизить темп, перейти на другой темп плавания или статическое плавание.

Плавание в условиях большой волны имеет свои характерные особенности. Если приходиться плыть навстречу волнам, то следует проныривать в их гребни, а не пытаться преодолеть их поверху (рис. 14).

Рис. 14. Ныряние в гребни волн

Рис. 14. Ныряние в гребни волн

При плавании по ходу волн, когда они догоняют пловца, а гребни накрывают его с головой, непосредственно перед этим моментом рекомендуется сделать вдох и спустить лицо в воду. Практика показывает, что при плавании в штормовую погоду наиболее целесообразный способ продвижения – это брасс, так как он позволяет вести наблюдение за окружающей обстановкой.

Определенные трудности возникают у пловца при выходе на берег в большую волну. Для этого следует найти участок пологого берега, где волны не подходят высоким фронтом и, следовательно, прибой не такой сильный. Подплыв к зоне прибоя и держась от нее на расстоянии 5–6 м, следует дождаться такого момента, когда в интервале между высокими волнами пойдут несколько более низких, и рывком преодолеть прибойную зону. Иногда обратное движение волны не позволяет пловцу выйти на берег, и его настигает большая волна. В этом случае следует развернуться, поднырнуть под проходящую волну, немедленно отплыть на 5–6 м от прибойной зоны и снова повторить попытку выйти на берег при более благоприятных условиях.

Никогда не следует подплывать к водоворотам – это самая большая опасность на воде. Они затягивают купающегося на большую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не всегда в состоянии выплыть. Попав в водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь под воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность.

Запутавшись в водорослях, нельзя делать резкие движения и рывки, иначе петли растений еще туже затянуться. Лучше лечь на спину и постараться легкими спокойными движениями выплыть на ту сторону, откуда приплыли. Если это не поможет, то нужно, подтянув ноги, осторожно освободиться от растений руками.

Можно в воде буксировать относительно тяжелые предметы. Пловец в воде может развивать горизонтальную силу тяги около 10–15 кг. Вес груза, с которым можно плыть, не используя дополнительной плавучести, – в среднем 9 кг. Чем тяжелее груз, тем больше приходится тратить сил на поддержание себя у поверхности и меньше – на перемещение в заданном направлении. С тяжелым грузом легче плыть, прикрепив его к поясу так, чтобы полностью находился под водой.

Оказавшись в воде при чрезвычайных обстоятельствах, надо уметь быстро снять в воде лишнюю одежду. Предварительные тренировки вырабатывают соответствующие навыки и позволяют действовать уверенно и хладнокровно.

Снимать одежду нужно в следующей последовательности.

1. Снять верхнюю одежду (пальто, куртку, ватник). Для этого надо лечь на спину и, поддерживая себя движениями ног, расстегнуть пуговицы или молнию. Повернуться на грудь и, сделав глубокий вдох, немного погрузиться в воду. Взяться за полы и стянуть одежду поочередно с каждого плеча. Затем за спиной снять рукава с одной и другой руки.

2. Снять обувь. Лежа на груди, сдать вдох и, погружаясь в воду, спокойно развязать шнурки и стянуть обувь. После того, как снят или расшнурован ботинок, можно отдохнуть и восстановить дыхание, лежа на спине.

3. Снять брюки. Лежа на спине, поддерживая себя движениями ног, расстегнуть пуговицы и крючки. Спустить руками брюки ниже колен, затем снять их движениями ног. Если одними ногами брюки не снимаются, нужно повернуться на грудь, согнуться и, погружаясь в воду, снять их руками.

4. Снять рубашку. Лежа на спине, расстегнуть пуговицы на воротнике и манжетах (если рубашка полностью расстегивается спереди, то она снимается так же, как верхняя одежда). Приняв в воде вертикальное положение, поднять рубашку вокруг туловища как можно выше и прижать ее подбородком к груди. Набрав воздуха, погрузиться под воду и, захватив рубашку обеими руками сзади, перебросить ее через голову вперед, после чего всплыть и сбросить рубашку с рук.

Рис. 15. Раздевание в воде

Алгоритм действий при спасении тонущего

Подплывание к тонущему. Прежде чем броситься в воду, нужно быстро оценить обстановку и выбрать способ оказания помощи. Не всегда нужно плыть к тонущему. Иногда, если происшествие случилось недалеко от берега, лучше бросить какой-либо предмет, за который может ухватиться тонущий. Это может быть доска, бревно, надутая шина. Если поблизости есть лодка, то до утопающего быстрее добраться на ней. Если тонущий находится далеко в стороне от спасателя, то это расстояние лучше пробежать по берегу, чтобы плыть пришлось как можно меньше. Если река с быстрым течением, то нужно войти в воду с таким расчетом, чтобы плыть к утопающему по течению. Не надо в воду прыгать в одежде. Нужно спокойно, без суеты, раздеться и обязательно снять обувь. Если спасатель не знает глубины воды и рельефа дна, он не должен прыгать с берега вниз головой. В таких случаях нужно прыгать с берега вниз ногами, сгибая их после входа в воду.

К утопающему нужно подплывать таким образом, чтобы он не видел спасателя и не стал бы цепляться за него. Если тонущий скрылся под водой, спасателю придется нырять, чтобы определить его местонахождение.

Если река с быстрым течением, то тонущего может отнести от места погружения, и его нужно искать вниз по течению.

Приемы освобождения от захватов тонущего. Нередко тонущий безотчетно хватается за спасателя, чаще всего за шею, руки, туловище. Эти захваты могут привести к гибели обоих. Во избежание захватов последние 8–5 м до тонущего лучше проплыть под водой и взяв тонущего за голени, развернуть его (рис. 16), вынырнуть за его спиной и начать транспортировать, если захвата все-таки избежать не удалось, нужно применить соответствующий прием и освободиться от захвата (рис. 17) [32].

Освобождение от захватов спереди

| 1. Захват за одну или обе руки спасателя – резким рывком с поворотом рук в сторону больших пальцев тонущего. Если утопающий поймал спасателя за одну руку, то другой, свободной, рукой спасатель захватывает большой палец руки тонущего и оттягивает его. Рис. 16. Подплывание к тонущему |

| 2. Захват спереди за туловище двумя руками — спасатель упирается в подбородок тонущего правой рукой и отгибает его голову назад. 3. Захват двумя руками за руку и туловище — спасатель резко поднимает локти в стороны – вверх и ныряет в глубину. 4. При захвате за шею или голову, руки тонущего отталкиваются вверх, и спасатель уходит вниз, в глубину. 5. При захвате за ногу нужно освободиться резким рывком, в крайнем случае, оттолкнуться от тонущего свободной ногой. Рис. 17. Освобождение от захватов спереди и сзади |

Освобождение от захватов сзади

1. При захвате за обе руки спасатель группируется, ставит ноги на грудь или живот утопающего, одновременно опустив голову в воду, и, оттолкнувшись ногами, уходит вниз – вперед.

2. Захват за туловище под руками. Спасатель берется за большой палец руки утопающего, отгибает его и резким движением корпуса вырывается, поворачивая затем тонущего спиной к себе. От захватов сзади за туловище над руками и за шею сзади спаситель освобождается таким же образом, как от аналогичных захватов спереди.

Способы транспортировки тонущего. Изучающим прикладное плавание следует знать наиболее эффективные способы транспортировки пострадавшего. Специалисты И.В. Вржесневский, В.А. Парфенов; рекомендуют различные способы оказания помощи и транспортировки на воде [9, 32, 45]. Используя плавание брассом, на спине и на боку необходимо обеспечить нахождение лица пострадавшего над водой. Выбор и применение того или иного способа зависит от того, какой техникой плавания лучше владеет спасающий, а также от поведения потерпевшего.

| Если человек устал, но контролирует свои действия и подчиняется указаниям спасателя, то его нужно доставлять к берегу следующим способом. Спасателю лучше плыть брассом на груди, пострадавший кладет руки ему на плечи со стороны спины и, придерживаясь за спасателя, лежит на поверхности воды, помогая продвижению вперед легкими движениями ног (рис. 18). Рис. 18. Помощь уставшему пловцу |

Если пострадавший плохо управляем и не слушается спасателя, то обычно применяются следующие способы транспортировки:.

Транспортирование на спине. Спасатель плывет на спине с помощью движений ног кролем или брассом под спиной потерпевшего.

| Тонувший находится на спине (рис. 19). Спасатель со стороны головы держит прямыми руками одним из следующих способов: а) за подбородок (нельзя сжимать горло тонувшему); б) за подмышечные впадины; в) за волосы. Рис. 19. Транспортировка на спине |

Транспортирование на боку. Потерпевший находится в положении на спине, а спасающий – на боку с помощью движений ног и гребков “нижней” руки. “Верхней” рукой спасатель держит тонувшего одним из следующим способов: а) за подбородок, пропустив свою руку сзади под одноименной рукой пострадавшего; б) за плечо и предплечье разноименной руки пропустив свою руку под одноименную руку пострадавшего и под его спину; в) за плечо разноименной руки, пропустив свою руку под одноименной рукой пострадавшего и обхватив спереди его грудь: г) за волосы; д) за предплечье одной руки (рис. 20).

| Рис. 20. Транспортировка на боку |

|

Транспортирование вдвоем. Возможны следующие способы транспортировки: а) спасатели плывут рядом способом на боку, лицом друг к другу. Тонувший находится между ними в положении на спине. Спасатели держат тонущего, пропустив свои “верхние" руки под ближайшие к ним руки тонувшего и соединив их кисти под его спиной; б) спасатели плывут рядом с помощью движений ног кролем. Тонувший находится в положении на спине между ними. Каждый спасатель держит тонувшего одной или двумя руками за ближайшее к нему плечо. Руки при этом должны быть выпрямлены.

Вынос пострадавшего. Вынос пострадавшего на пологий берег не представляет собой трудности. Если вес пострадавшего большой, лучше взять его за плечи, со стороны головы, приподнять переднюю часть тела и двигаясь спиной, вытащить его на сухое место. Если же вес пострадавшего не большой, его можно вынести на руках или плечах.

| Сложнее поднять тонущего на отвесный берег, лодку или бортик бассейна. В этом случае надо взять две руки тонущего, поднять их вверх и положить ладонями одна на другую на бортик или лодку. Затем, прижав обе ладони пострадавшего своей рукой к земле и поставив рядом вторую руку, подтянуться на руках и вылезти на берег (рис. 21). После этого, взяв двумя руками руки пострадавшего и повернув его спиной к берегу, сильным движением поднять его на брег или лодку. Рис. 21. Вынос пострадавшего на высокий бортик |

Контрольные вопросы

1. Назовите причины несчастных случаев на воде.

2. Приемы, обеспечивающие безопасность на воде.

3. Действия, позволяющие увеличить время пребывания в холодной воде.

4. Назовите причины судорог и как от них избавиться.

5. Как правильно и рационально использовать свои силы, оказавшись в воде при чрезвычайных обстоятельствах: а) в условиях большой волны;

б) при выходе на берег; в) освобождении в воде лишней одежды.

6. Приемы освобождения от захватов (спереди, сзади, за туловище).

7. Назовите способы транспортировки в воде.

8. Алгоритм действий при спасении тонущего.

3.6. Реанимационные меры для восстановления функций организма пострадавшего в воде

Оживление тонувшего основано на применении трех важнейших приемов:

1) обеспечение проходимости дыхательных путей;

2) искусственное дыхание;

3) наружный (непрямой) массаж сердца.

В зависимости от состояния пострадавшего при нахождении на берегу следует приступить к подготовке и проведению искусственного дыхания одним из доступных способов.

Сначала удаляют воду из легких и дыхательных путей, а затем в случае необходимости немедленно начинают делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

Способы искусственного дыхания. Существует несколько способов искусственного дыхания. При любом из них темп движений должен быть таким, чтобы обеспечить 16–18 вдохов и выдохов в минуту, первое движение начинают с выдоха. Из всех известных способов искусственного дыхания наиболее эффективными оказываются – “изо рта в рот” или “изо рта в нос”, в основе которых вдыхание воздуха в легкие пострадавшего и последующее его удаление с проведением непрямого массажа сердца [25, 32].

Изучающим прикладное плавание следует располагать сведениями и о других способах проведения искусственного дыхания, которые необходимо использовать с учетом состояния потерпевшего.

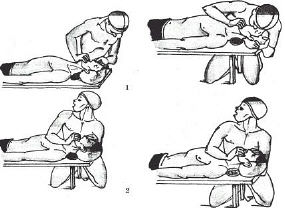

Способ Сильвестра-Броша – помощь оказывается в положении пострадавшего на спине, когда руки и грудная клетка не повреждены или на боку (рис. 22).

| Оказывающий помощь становится у головы пострадавшего, берет за предплечья и отводит руки через вверх за голову, прижимает их к земле, затем поднимает, кладет на грудную клетку пострадавшего, сгибая их в локтевых суставах так, чтобы предплечья были почти параллельны. Рис. 22. Искусственное дыхание по способу Сильвестра-Броша в положении тонущего на спине и на боку |

Положив руки на грудь тонущего, сильно надавливает на них, сжимая его грудную клетку и удаляя воздух из легких. Затем снова отводит руки пострадавшему за голову. При этом грудная клетка расширяется и воздух засасывается в легкие.

Способ Шефера – помощь оказывают в положении лицом вниз, руки впереди (рис. 23).

| Оказывающий помощь находится на коленях у бедер пострадавшего, плавно нажимает на нижние ребра на 3 счета, имитируя выдох. Потом на 3 счета надавливание прекращается, способствуя поступлению воздуха в легкие – вдох. Этот способ применяется в том случае, если повреждены руки потерпевшего. Рис. 23. Искусственное дыхание по способу Шефера |

Способ Калистова – применяют, когда повреждены руки и грудная клетка пострадавшего.

| Его располагают на груди, голову поворачивают в сторону. Оказывающий помощь становится на колени у его головы, охватывает лопатки лямками или связанными полотенцами, пропуская их под руки у плечевых суставов, а затем набрасывает себе на шею (рис. 24). Отклоняясь назад на 3 счета, он расширяет грудную клетку потерпевшего, имитируя вдох, а при наклоне вперед на три счета давление прекращается – выдох. Рис. 24. Искусственное дыхание по способу Каллистова |

Оказание первой помощи. После того как пострадавшего доставили на берег, ему необходимо оказать первую помощь. Характер помощи может быть самым различным, так как это зависит от тяжести состояния тонувшего. Если пострадавший не потерял сознания, а только продрог, испуган, ушибся, то его нужно немедленно растереть сухим полотенцем, одеть в сухую одежду, согреть. Хорошо дать выпить горячего чая или вина. Если пострадавший жалуется на ушибы, боль, имеет кровоточащие ссадины, то необходимо показать его врачу для уточнения степени повреждения и лечения. Если утопающий потерял сознание, но дышит и сердце его работает, то нужно привести его в чувство. В таких случаях потерпевшему дают понюхать нашатырный спирт и обязательно стараются его согреть – растереть тело, укутать, приложить грелки, дать горячего питья.

В случае если утопающий не дышит, но сердце еще работает, нужно немедленно вызвать скорую помощь или врача, и, не дожидаясь их прибытия, срочно приступить к искусственному дыханию. Точно так же нужно поступить, если у пострадавшего отсутствует и дыхание, и сердцебиение.

Искусственное дыхание. Прежде чем делать искусственное дыхание, нужно подготовить пострадавшего для этого. Подготовка должна проводиться очень быстро, так как малейшая потеря времени может стоить жизни. Если челюсти судорожно сжаты, то нужно энергично растереть ладонями мышцы на щеках пострадавшего.

| После этого нетрудно открыть рот пострадавшего, затем нужно положить пострадавшего грудной клеткой на бедро своей ноги так, чтобы его голова свисала вниз. Поддерживая одной рукой голову пострадавшего, другой ритмично, один раз в секунду, нажимают ему на спину между лопатками. Таким образом, через 20–30 с дыхательные пути освобождаются от воды. В это время нужно следить, чтобы рот был открыт и вода, попавшая в горло и дыхательные пути, вылилась наружу (рис. 25). Рис. 25. Удаление воды из дыхательных путей |

Затем укладывают на спину на жесткой поверхности (земля, бортик бассейна и т. п., расстегивают стесняющие тело пояс, воротник, ноги желательно приподнять (под углом 30–40°). Подложив под плечи мягкий валик, отгибают назад голову утопающего, подложив одну руку под шею пострадавшего, а другую – на его лоб. В результате чего корень языка отходит от задней поверхности глотки и, таким образом, открываются дыхательные пути.

Для большей уверенности в свободном проходе в дыхательные пути выдвигается вперед нижняя челюсть пострадавшего. Если возникает необходимость, нужно повернуть голову утопающего в сторону, дополнительно очистить полость рта пальцами.

| Сделав это, следует начинать искусственное дыхание методом “рот в рот” (можно через марлю или платок). Фиксируя голову пострадавшего рукой, сделать глубокий вдох и с силой равномерно вдувать воздух в легкие (рис. 26), до тех пор, пока грудная клетка пострадавшего не начнет подниматься. Нос пострадавшего во время вдувания закрывают щекой или пальцами. Выдох осуществляется пассивно, но можно активизировать его надавливанием на грудную клетку. В минуту производится 16–18 вдохов. Рис. 26. Искусственное дыхание изо рта в рот |

При наличии индивидуальных средств спасения искусственное дыхание “рот в рот” рекомендуется проводить еще находясь в воде (рис. 27). Следует помнить, что чем раньше начато искусственное дыхание, тем больше шансов спасти жизнь пострадавшего.

| Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты, то вдувать воздух можно через нос. После того, как грудная клетка расширилась, следует прекратить вдувание. Если вдувание воздуха производится правильно – это будет заметно по расширению грудной клетки пострадавшего. Выдох происходит самопроизвольно за счет спадания грудной клетки. Выполнив несколько вдуваний, спасатель должен внимательно следить поднимается ли верхняя часть груди пострадавшего. Необходимо также проверить пульс на сонной артерии. Если есть пульс, то нужно продолжать вдувание до приезда врача, не меняя частоты вдуваний. Рис. 27. Оказание помощи в воде |

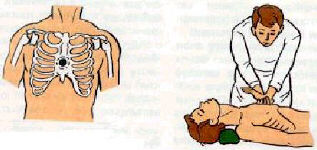

Непрямой массаж сердца. Если, несмотря на вдувания, у пострадавшего нет пульса, и расширились зрачки, то необходимо немедленно приступить к непрямому или наружному массажу сердца (рис. 28).

| Спасатель становиться с левой стороны, затем нащупать нижний конец грудины пострадавшего, на два пальца выше этого места положить нижнюю часть ладони одной руки, а сверху – ладонь другой руки под прямым углом. Рис. 28. Техника непрямого массажа сердца: а – точка приложения рук; б – техника массажа |

Давление на нижнюю треть грудины производится не всей поверхности ладони, а только ее большей частью. Это достигается разгибанием кисти в лучезапястном суставе. Важно, чтобы остальная часть ладони и пальцы не давили на ребра – это может привести к тяжелой травме. Непрямой массаж сердца делается в ритме 50–60 надавливаний на грудину в минуту, что соответствует нормальному ритму сердечных сокращений (Н.Ж. Булгакова, 1999). Таким образом, каждое сдавливание продолжается в пределах одной секунды.

Надавливание на грудину производится в виде быстрого толчка (но не слишком сильные!), не сгибая рук в локтях и помогая себе тяжестью туловища. Усилие толчка должно быть таким, чтобы сместить грудину не менее чем на 3–4 см.

После 4–5 надавливаний спасатель отнимает руку от грудной клетки пострадавшего, чтобы дать возможность свободно расправиться, и производит вдувание воздуха в рот пострадавшего. За это время происходит наполнение полостей сердца кровью.

Результаты непрямого массажа сердца во многом зависят от эффективности одновременного искусственного дыхания, их ни в коем случае нельзя производить одновременно, нарушая определенную очередность:

– сначала 1–2 раза делают искусственное дыхание;

– затем 4–5 сдавливаний грудной клетки;

– потом опять 1–2 искусственных дыхания и т.д.

Во время вдоха надавливание на грудину не производится. Во время выдоха производится массаж путем надавливания на грудину.

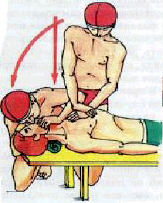

| При оказании помощи двумя лицами один осуществляет вдох, а другой – после выдоха делает 4 сдавливания, громко считая при этом. После счета “четыре” массаж прекращают, а находящийся у изголовья пострадавшего снова делает вдох (рис. 29). Обязательным условием проведения массажа сердца является постоянный контроль за его эффективностью. Рис. 29. Согласование действий двух спасателей |

Критериями эффективности массажа следует считать:

1) изменение цвета кожных покровов; они становятся менее бледными, серыми, цианотичными;

2) сужение зрачков, если они были расширены, с появлением реакции зрачков на свет;

3) появление пульсового толчка на сонной и бедренной артериях, а иногда на лучевой артерии;

4) определение артериального кровяного давления на уровне

60–70 мм рт. ст. при измерении на плече;

5) иногда появление самостоятельных дыхательных движений.

При наличии признаков восстановления кровообращения, но при отсутствии тенденции к сохранению самостоятельной сердечной деятельности, массаж сердца проводят либо до достижения необходимого эффекта (восстановление эффективного кровотока), либо до стойкого исчезновения признаков жизни с развитием симптомов мозговой смерти. При отсутствии же признаков восстановления даже редуцированного кровотока, несмотря на массаж сердца в течение 25–30 мин, больного следует признать умершим.

Тем не менее искусственное дыхание нельзя прекращать до прихода врача и момента, когда пострадавший приходит в сознание.

В практике неоднократно бывали случаи, когда пострадавшего удавалось вернуть к жизни через час и более с момента начала оказания первой помощи. Поэтому, если даже сразу после извлечения из воды пострадавший не подает признаков жизни, ему все равно необходимо оказать первую помощь и начать делать искусственное дыхание. Необходимо помнить, что искусственное дыхание нужно делать непрерывно, не останавливаясь до тех пор, пока у пострадавшего полностью не восстановится самостоятельное дыхание. Или, наоборот, когда на теле пострадавшего появились трупные пятна, трупное окоченение мышц, и продолжать искусственной дыхание бессмысленно.

Однако факт смерти может установить только врач, поэтому до его прихода искусственное дыхание нельзя прекращать. Срочный вызов медицинской помощи обязателен во всех случаях. Иногда после восстановления дыхания может наступить ухудшение работы сердца и прекращение дыхания. Наиболее частым осложнением становится быстро развивающийся отек легких. Поэтому во всех случаях дальнейшее наблюдение за пострадавшим следует поручить медицинским работникам.

Чтобы овладеть прочными навыками проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, одного чтения литературы и просмотра рисунков явно недостаточно. Чтобы в случае необходимости суметь вернуть человека к жизни, нужно основательно тренироваться на занятиях. Чтобы научиться практически применять эти знания, студенты должны в парах – друг на друге освоить приемы искусственного дыхания, его ритм. Таким же образом нужно потренироваться друг на друге в проведении непрямого массажа сердца.

Основные ошибки при оказании первой помощи

Необходимо очистить рот от рвотной массы (если она есть), иначе воздух не сможет проходить через дыхательные пути в легкие.

Если оказывающий помощь не удалит из легких воду, то через некоторое время может наступить смерть.

Если у пострадавшего не вытащить язык и не прижать его к подбородку, то может произойти западание языка в гортань.

Темп движений при выполнении искусственного дыхания должен быть таким, чтобы обеспечить 16–18 вдохов и выдохов в минуту. Если количество движений увеличить, то не произойдет полного выдоха воздуха из легких.

Если не положить валик под поясницу пострадавшего, грудь не окажется приподнятой, что затруднит дыхание.

Необходимо запрокинуть голову назад, что будет способствовать свободному прохождению воздуха через дыхательные пути.

Контрольные вопросы

Назовите основные приемы по оживлению тонущего.

2. Перечислите, какие способы искусственного дыхания Вы знаете (дать краткую характеристику каждому способу).

3. Когда, и в каком случае, применяют непрямой массаж сердца, дать характеристику?

4. Что можно считать критерием эффективности непрямого массажа сердца?

5. Основные ошибки при оказании первой помощи пострадавшему.

Алгоритмом действий при спасении тонущего является: подплывание к тонущему, приемы освобождения от захватов, транспортировка к берегу, вынос пострадавшего на берег, первая доврачебная помощь, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

.