32. Трудовая деятельность глухих

1. Профили трудового обучения глухих школьников

В школах для глухих детей профессиональное обучение производилось до последних лет главным образом по столярному, ■слесарному, сапожному делу для мальчиков и швейному делу для девочек.

Признавая целесообразность изучения этих профессий в школе для глухих, следует отметить, что автоматизация производства, появление различных новых отраслей промышленности тре-

379

буют подготовки рабочих по новым видам труда. Имеются основания полагать, что глухие могут успешно работать по многим специальностям.

Обучение новым специальностям введено в некоторых школах для глухих детей (обучение радиомонтажному и токарному делу, профессии фотографа и чертежника и др.). Освоению новых профилей труда способствует возросший за последнее время уровень общеобразовательной подготовки глухих. Учитывая эти обстоятельства, была проведена работа по изучению профессий, наиболее подходящих для обучения глухих школьников (А. П. Гозова, 1966).

Эта работа показала, что основное ограничение в выборе тех или иных профессий для глухих определяется отсутствием слуха. Так, ряд специальностей может оказаться непригодным из-за того, что при работе требуется слуховой контроль (например, настройка некоторых видов аппаратуры). Кроме того, некоторые специальности не могут быть рекомендованы глухим по соображениям техники безопасности (существуют отдельные производства с акустической сигнализацией опасности).

Нарушения вестибулярного аппарата, встречающиеся у значительной части глухих, ставят под сомнение возможность использования их в профессиях, связанных с работой на большой высоте.

Непригодны для глухих и те профессии, которые требуют постоянного речевого контакта с окружающими.

При выборе профилей трудовой подготовки должны быть учтены возможности организации обучения в школе и трудоустройства учащихся по окончании школы.

Исходя из перечисленных критериев, список профессий, рекомендуемых для учащихся школ глухих, был значительно расширен. В него вошел ряд новых специальностей по металлообработке, строительству, деревообработке, электро- и радиотехнике, а также новые специальности в текстильной, меховой, обувной, швейной промышленности, некоторые специальности в полиграфической промышленности, коммунальном хозяйстве и т. д.

2. Утомляемость глухих,

работающих в условиях сильного шума

В последние годы появилась тенденция использовать лиц, лишенных слуха, на предприятиях с высоким уровнем производственного шума. Наряду с этим некоторые отоларингологи придерживаются мнения о том, что для глухих вредно длительно находиться в условиях сильного шума (Я. С. Темкин, 1931; Л. В. Нейман, 1954, 1961).

В связи с этим было проведено исследование, в задачу которого входило сравнительное изучение утомляемости глухих и слышащих, работающих в условиях сильного шума (А. П. Го-

380

зова, 1966). Утомление служило критерием для решения вопроса о целесообразности использования труда глухих на шумных предприятиях. Изучению подвергались главным образом лица с потерей слуха не менее 90 дб, не страдающие гнойными заболеваниями среднего и внутреннего уха. Поэтому выводы данного исследования могут распространяться лишь на указанную категорию глухих. Утомляемость изучалась на производстве, где уровень шума достигал 105—122 дб. В спектр шума входили все звуковые частоты с преобладанием наиболее вредных для здоровья высоких частот (от 2500 до 6000 гц). Утомляемость рабочих исследовалась при помощи трех методов, которые позволяли определять симптомы усталости в сфере высшей нервной, вегетативной нервной и мышечной деятельности. Первая методика состояла в том, что испытуемым предлагали зачеркивать в тексте определенную букву (корректурная проба). Вторая методика заключалась в регистрации глазо-сердечного рефлекса Ашнера. При давлении на глазное яблоко ритм сердечных сокращений замедляется тем больше, чем сильнее давление. При утомлении же эта пропорциональность нарушается.

Для суждения о мышечной утомляемости была использована динамометрия: регистрировалась сила нажима и его продолжительность с равной силой для правой и левой руки.

Испытуемыми были глухие и слышащие рабочие, опыты с которыми проводились до работы и сразу после нее. Всего было обследовано 30 рабочих в возрасте от 20 до 40 лет, занятых на электроопиловочных и шарикоопиловочных станках.

Экспериментами было установлено, что после работы у обеих групп испытуемых при вычеркивании букв из текста возрастало количество ошибок, однако у глухих несколько меньше, чем у слышащих. Среднее время выполнения задания у глухих также изменилось несколько меньше, чем у слышащих. При этом у глухих оно возросло, а у слышащих уменьшилось.

Таким образом, утомление наблюдалось у обеих групп рабочих, но проявлялось несколько по-разному у глухих и слышащих.

Показатели реакций вегетативной нервной системы оказались у слышащих также немного более измененными, нежели у глухих. Адекватные (нормальные) реакции составили у глухих после работы около 20%, а у слышащих около 10%. Значительно нарушенная реакция наблюдалась в 32% случаев у глухих и в 40% случаев у слышащих.

По данным динамометрии не было обнаружено какого-либо утомления у глухих и наблюдалось незначительное утомление у слышащих (у них несколько сокращалась продолжительность нажима с неизменной силой).

Таким образом, анализ результатов опытов позволяет считать, что работа в условиях высокого уровня шума вызывала у глухих несколько меньшую утомляемость, чем у слышащих. Из

381

|

|

|

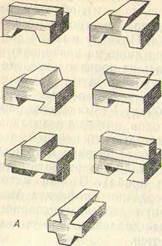

Р и с. 50. А — первый набор фигур. Б — второй набор фигур

этого следует, что глухим, имеющим потерю слуха не менее 80 дб и не страдающим гнойными заболеваниями уха, можно работать на производстве с повышенным уровнем шума.

3. Чтение технической документации глухими школьниками

Умение пользоваться технической документацией —одно из необходимых условий работы на производстве.

Особенности понимания глухими школьниками графических изображений и их умения работать по чертежам и технологическим картам изучались А. П. Гозовой (1966). Понимание графических изображений исследовалось в двух сериях опытов В -первой серии испытуемому давали чертеж одного геометрического объекта и набор из нескольких сходных геометрических тел. Задачей испытуемого было найти, какое из тел изображено на чертеже. Для этого необходимо было вообразить, воссоздать объект по чертежу и узнать его среди других сходных объектов. Опыты проводились с глухими и слышащими учащимися V, VIII , IX и X классов. Ученики V класса должны были найти объект по изображению, данному на чертеже в аксонометрической проекции. Испытуемым VIII , IX и X классов предлагалось узнать объект по трем проекциям чертежа. В опытах со старшими испытуемыми использовались два набора объектов, более простой и более сложный (рис. 50).

382

Во второй серии опытов испытуемому давали чертеж объекта в трех проекциях и предлагали нарисовать этот объект. В этом случае успешность выполнения задания зависела в значительной степени от графической грамотности испытуемых.