Отношения между арифметическими и предметно-действенными способами при решении практических задач

Исследуя представления глухих детей о форме и количестве предметов, А. И. Дьячков (1957) показал, что эти дети часто вполне адекватно выполняли различные задания на практике, ориентируясь на определенные форму или количество предметов, но при специальной учебной задаче не могли сопоставить предметы по форме и количеству.

Исследование Т. В. Розановой (1966) обнаружило, что глухие дети часто не связывали арифметических решений практических задач с их решениями предметно-действенными способами. Для формирования у глухих детей внутренних связей и переходов от

367

предметно-действенных способов мышления к арифметическим и обратно требовался значительно больший срок обучения, чем для слышащих детей.

В исследовании Н. В. Яшковой (1964) глухие ученицы VIII и X классов, уже обучавшиеся составлению выкроек по обмерам и раскрою тканей, должны были: 1) произвести необходимые обмеры куклы, для того чтобы сшить ей кофточку без рукавов; 2) рассчитать, сколько для этого потребуется ткани; 3) выбрать из нескольких кусков ткани тот, из которого выйдет кофточка, чтобы расход ткани был минимальным.

Оказалось, что лишь немногие ученицы при расчете количества требующейся ткани использовали ранее произведенные ими обмеры куклы. Полрвина этих учениц, воспользовавшись числами, полученными при обмерах, выполнила арифметическое решение, лишенное какого-либо практического смысла, и, естественно, получила совсем неверные результаты. При выборе же куска ткани учащиеся никак не использовали свое арифметическое решение, а осуществляли этот выбор предметно-действенным способом (прикладывали разные куски ткани к кукле).

Таким образом, во-первых, глухие учащиеся не смогли применить нужные знания, чтобы правильно определить нужное количество ткани, и, во-вторых, они не использовали результаты своих арифметических вычислений (расчеты) в последующей практической деятельности, для которой эти расчеты были очень важными. Поэтому и выбор куска ткани был сделан значительно менее точно, чем если бы учащиеся могли использовать правильные расчеты.

Из приведенных фактов следует, что достаточно высокий уровень практической деятельности будет обеспечен лишь при условии постоянных переходов от теоретических (в том числе арифметических) способов решения задач к предметно-действенным и обратно. Для этого нужно, чтобы знания применялись систематически во всех необходимых случаях, когда они могут облегчить практическое решение, сделать его более быстрым и более точным. Чтобы воспитать у детей интерес к применению знаний, когда последние у них уже достаточно прочны, необходимо предоставлять им возможность убеждаться в практической полезности применения знаний. Следует сопоставлять два пути решения, практический и теоретический, и показывать, что теоретический путь обеспечивает более точное и быстрое решение (как, например, при решении задачи, сколько можно вырезать маленьких бантов определенной длины из длинной тесьмы). В этой связи большого внимания заслуживает статья учительницы арифметики в школе глухих В. М. Петровой (1964), тщательно разработавшей систему практических и теоретических задач при изучении периметра, площади и объема.

Вместе с тем с точки зрения применения знаний бесполезны те практические работы, в которых решение легче получить прак-

368

тически, чем теоретическим способом (например, узнать, сколько маленьких кусков бумаги можно вырезать из полоски, в которой укладывается этот кусок всего четыре раза, и задачу можно быстро и точно решить, наложив кусок на полоску). Задачи подобного рода с простыми и ясными отношениями между величинами очень важны на этапе формирования знаний, но они совсем неуместны на этапе их применения.

Целесообразно давать детям такие практические работы, в которых возможности применения тех или иных знаний не были бы сразу очевидны. Тогда дети, прежде чем применить знания, должны будут изменить предметную ситуацию, чтобы найти возможный способ теоретического решения.

Очень важно учить детей применять знания не столько в заданиях искусственных, специально составленных педагогом, сколько в самой практической и особенно трудовой деятельности. При этом практические задачи следует искать именно там, где применение знаний будет действительно полезно.

3. Особенности выполнения практических заданий зрительно-пространственного характера

Специальное исследование имело целью выявить, каковы особенности мышления глухих детей и подростков при выполнении практических заданий зрительно-пространственного характера (Н. В. Яшкова, 1968). Операции анализа и синтеза, неразрывно связанные между собой в процессе любой умственной деятельности, имели большое значение и при решении этих задач. Своеобразие заданий состояло в том, что для их выполнения требовалось умение переходить от предметно-действенных форм анализа и синтеза объекта к мысленным и обратно.

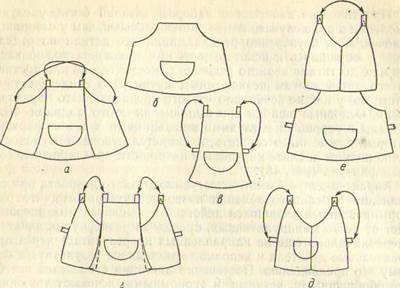

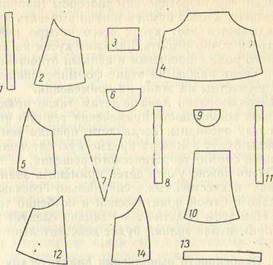

Испытуемые должны были, руководствуясь картинкой, подобрать и сложить из готовых деталей кукольный фартук (на картинке была изображена кукла в фартуке). Набор состоял из деталей трех фартуков разного фасона (рис. 47). При этом требовалось выбрать детали определенной формы в нужном количестве и отказаться от лишних. Порядок предъявления деталей был постоянным, что обеспечивало единообразие условий опыта. Испытуемым предлагали внимательно посмотреть на картинку, затем объясняли, что набор состоит из трех фартуков, а надо выбрать один и сложить его. При этом подчеркивалось, что надо выбрать и сложить именно такой фартук, как нарисованный. В опытах участвовали глухие школьники II, IV, VI, VIII и X классов, а также слышащие ученицы IV и VI классов.

| 24 Заказ 1703 |

В случае затруднений при выполнении этого задания испытуемым оказывалась помощь в словесной и наглядно-практической форме. Характер помощи был строго определенным, и тщательно соблюдалась установленная последовательность в ее оказании. Если задача была неправильно решена испытуемым,

369

|

|

|

|

Рис. 47. Исследование мыслительной деятельности глухих детей при выполнении практических заданий. Образец и «абор деталей для составления фартука

Рис. 48. Правильное решение (а) и различные ошибки (б, в, г, д, е) при составлении фартуков

| 24* |

экспериментатор спрашивал его, где такой фартук, как нарисованный. Это был первый этап помощи—общая стимуляция, возвращение ребенка к цели деятельности. Если испытуемый утверждал, что сложенный им, но не соответствующий картинке фартук правильный, экспериментатор не соглашался с этим, повторял еще раз инструкцию, сопровождая ее жестами и соотнося опорные слова инструкции с картинкой. Если испытуемый и после этого продолжал утверждать, что сложенный им фартук верный, экспериментатор совсем убирал неверный фартук. Таким образом, экспериментатор сначала помогал испытуемому установить словесно-наглядные соотношения, необходимые для правильного анализа картинки, а затем облегчал условия анализа, убирая часть лишних деталей, и, следовательно, делал нужные детали более заметными. Это был второй этап помощи. В тех случаях, когда и это не помогало, экспериментатор давал испытуемому набор нужных деталей фартука другого цвета, предлагал выбрать такие же части из первого набора и сложить фартук. Такова была помощь третьего этапа. Глухим ученицам VIII и X класса развернутой помощи при решении не оказывали, ограничивались лишь общей стимуляцией и повторным разъяснением инструкции.

Правильный выбор деталей был возможен лишь на основе мысленного воссоздания конструкции фартука. Чтобы успеш-

370

но выполнить задание, испытуемым нужно было проявить элементарные конструктивные умения.

Следует отметить, что число часов швейного дела в школе для глухих во всех классах, начиная с пятого, где оно вводится впервые, значительно больше, чем в массовой школе. Глухие ученицы VI класса имели преимущество в отношении подготовки по швейному делу по сравнению со слышащими девочками того же возраста. Еще более значительным было преимущество в такой подготовке у глухих восьмиклассниц и десятиклассниц. Вместе с тем это задание представляло для испытуемых собственно мыслительные трудности: требовалась мысленная обработка наглядных данных и предвидение результата на основе взаимодействия мысленных и практических форм анализа и синтеза. Одновременно это было задание на применение определенных знаний и умений в необычных условиях, т. е. испытуемый должен был действовать мысленно и практически достаточно обобщенным способом.

Самостоятельно и с помощью первого вида помощи правильно выполнили задание около половины глухих учащихся IV и VI классов и большинство глухих учениц VIII и X классов, а также все слышащие школьницы.

Для глухих второклассников потребовалась наиболее развернутая помощь при выполнении этого задания (70% случаев помощи 2-го и .3-го вида).

371

Практические действия с набором деталей были у глухих школьниц в ряде случаев менее рациональными, чем у слышащих девочек. Они неуверенно раскладывали все детали по отдельности, обращаясь к некоторым из них неоднократно, но часто так и не достигали верного решения самостоятельно или достигали его лишь долгим неэкономным путем. Это свидетельствует о том, что у них не возникало четкого предваряющего образа изделия. Основные ошибки при выполнении этого задания были связаны с упрощением глухими школьницами фасона фартука, который нужно было сложить, и свидетельствовали о недостаточно полном анализе картинки и нечеткости предваряющего образа фартука (рис. 48).

Характер деятельности испытуемых разного возраста при выполнении описанного задания позволяет утверждать, что путь формирования изучавшихся действий и мыслительных операций идет от чисто манипулятивных, предельно развернутых действий (первоначально еще не направленных на результат) через про-бовательные действия и неполное предвидение результата к полному его предвидению. Постепенно действия становятся все более обобщенными, четкими и экономными, исчезают трудности мысленного оперирования наглядными данными.

Типы решений были в этих опытах одни и те же у глухих и слышащих испытуемых. Однако у глухих детей и подростков было меньше, чем у слышащих, самостоятельных решений наиболее высокого уровня, когда действия с объектами были достаточно обобщенными и выполнялись вполне уверенно, точно и экономно. Это свидетельствовало о четкости образного предвидения результатов действий и о полноценном включении мыслительных операций в решение практической задачи. Слышащие ученицы IV—VI классов дали около половины решений этого уровня, в то время как у глухих учеников IV , VI класса и восьмиклассниц совсем не было таких решений, а у глухих десятиклассниц их оказалось всего 28%.

В решениях следующего уровня, основанного, как и первый, на успешно совершившемся мысленном анализе картинки, действия испытуемых представляли собой более или менее развернутый поиск нужных деталей. Здесь предвидение результата действий имело место, но оно не было столь отчетливым, как в решениях первого типа. В ходе решения дети пользовались приемами, облегчающими анализ наглядных данных, они повторно, а иногда и неоднократно обращались к картинке, планомерно сортируя и сопоставляя детали фартуков. Это свидетельствовало о стремлении испытуемых уточнить свое представление о конструкции изделия, внести при помощи предметно-действенного анализа некоторые поправки в результат мысленного анализа объекта.

К этому типу были отнесены не только самостоятельные решения, но и с использованием помощи. Решения этого типа составили около трети всех решений глухих учеников II класса и

372

около половины — IV , VI , VIII и X классов. Для глухих такие решения были наибольшим достижением в каждой возрастной группе (кроме десятиклассниц). Для слышащих же детей это был наиболее элементарный уровень решений (половина всех решений).

Значительно менее совершенным был третий тип решений. Испытуемые оказались не в состоянии произвести мысленный анализ фасона. Они раскладывали все детали по отдельности, иногда группируя и перегруппировывая их. Откладывали и снова брали некоторые части. В ряде случаев отмечалось по нескольку обращений к картинке. При этом некоторые испытуемые чертили в воздухе основные линии фасона, глядя на картинку, или обводили эти линии по картинке, создавая себе таким образом опору при анализе. Подбор и складывание нужных деталей, осуществлялись неуверенно и занимали значительно больше времени, чем в предыдущих случаях. Испытуемые производили до 30 операций (вместо шести при первом типе решений), т. е. практический анализ очень затягивался.

Эти наименее совершенные решения, несмотря на помощь экспериментатора, составили около 2/3 всех случаев во II классе и около половины в IV и VI классах школы глухих. В VIII классе была половина таких решений, а в X классе—около 1/4, причем ученицам этих классов помощи не оказывали. В решениях этого типа у глухих детей наблюдались наиболее грубые ошибки в выполнении описанного задания (например, испытуемые сложили асимметричный фартук с одним боком или «двухъярусное» сооружение, см. рис. 48).

Эти данные заставляют обратиться к вопросу об интеллектуальном уровне практической деятельности глухих учащихся, особенно школьниц старшего возраста, для которых предлагаемые задания были сходны с привычной деятельностью. Освоение достаточно сложных форм мыслительной деятельности позволяет выполнять практические действия рациональными, наиболее экономными способами. Именно недостаточная свобода мысленного оперирования пространственными образами и трудности в осуществлении единства мысленных и практических форм анализа и синтеза были причиной того, что у глухих школьниц значи-k тельно дольше, чем у слышащих, сохранялись более элементарные способы выполнения практических заданий.

4. Развитие мышления глухих детей в их практической деятельности

Изложенные данные о том, как выполняют глухие дети практические задания, требующие активной мыслительной деятельности, а также наблюдения на уроках в школе для глухих позволяют высказать некоторые соображения о причинах недоста-

373

точно высокого интеллектуального уровня формируемых у глухих практических действий.

Можно думать, что эти причины заключаются не только в своеобразии развития всех форм мышления у глухих детей, замедленно и затрудненно овладевающих речью, но и в сложившейся практике обучения, при которой не в полной мере используются возможности преодоления их дефекта. Из-за недоразвития речевого мышления у глухих детей затруднены переходы от наглядных и практических форм интеллектуальных операций к мысленным и обратно. Поэтому формирующийся у них практический опыт часто носит узкий, односторонний характер, если окружающие не работают терпеливо и настойчиво над созданием его многосторонности и обобщенности.

Р. Шулиа и П. Олерон (R. Chulliat et P. Oleron, 1955), изучавшие решение практических проблем глухими детьми 5—12 лет, показали, что многие глухие дети упорно применяли при решении неэффективные способы действия и не могли от них отказаться. Это, по мнению исследователей, связано с распространенностью обучения глухих деятельности на основе подражания. Действительно, в сложившейся практике обучения глухих детей большое место отводится подражанию и копированию готовых образцов изделий. Педагог часто не задумывается над тем, каково содержание действий ребенка в тех случаях, когда ребенок оказывается в состоянии четко выполнять на основе подражания довольно сложные задания. Действия же эти нередко носят характер лишь внешнего манипулирования, в сознании ребенка не отражается самая их суть, смысловое содержание, а значит, они не могут быть достаточно обобщенными. Чрезвычайно важно, чтобы педагог помогал детям доводить до уровня речевых обобщений наиболее существенные моменты их практической деятельности. Только тогда действия детей будут подлинно, а не мнимо служить их умственному развитию.

В этой связи особую остроту приобретает необходимость такой организации практической деятельности глухих детей, чтобы в этой деятельности действительно развивалось их мышление. Наблюдения в школе для глухих показывают, что иногда детям даются на уроках мелкие, не требующие мыслительной активности практические задания, которые позволяют быстро получить результат, порой даже довольно эффектный. Однако такие практические действия очень мало дают для умственного развития ребенка.

Правильно педагогически организованная предметно-практическая деятельность глухих учащихся представляет собой мощное средство их компенсаторного развития. Такая деятельность может явиться полноценным источником знаний, важным средством активизации учебного процесса и тем самым развития умственной активности детей. Серьезный вклад в решение этой проблемы вносят исследования, руководимые С. А. Зыковым.

374

Например, Н. А. Рыжова (1967) показала, что у глухих детей I класса заметно развивается мышление в ходе выполнения разнообразных практических работ. На протяжении учебного года дети работали с бумагой, пластилином, картоном, текстилем, вырезали, наклеивали, лепили, рисовали, складывали свои поделки из мозаики и конструировали их из строительного материала. При этом положительно, что, руководя деятельностью детей, учитель не ограничивался показом действий, а добивался того, что дети осваивали изготовление тех или иных предметов по образцу, рисунку, представлению о предмете, а также на основе устной или письменной инструкции.

Однако при -обучении ручному труду в школе для глухих и при профессиональном обучении глухих очень часто не учитываются психологические требования к их практическим действиям и производственным операциям. Об этом неоднократно писал Л. А. Новоселов (1962, 1965, 1970).

Данные, указывающие на недостаточную обобщенность производственных операций у глухих, были получены в работе В. А. Влодавец (1970) об особенностях переноса трудовых умений у глухих учащихся токарей. Выяснилось, что формируемые у них в обычных условиях обучения способы выполнения основных производственных операций носят конкретный, узкий характер. Например, нередко глухие учащиеся воспринимают задание выполнить уже хорошо освоенную ими операцию на новых деталях в качестве совершенно новой работы и нуждаются в постоянной помощи мастера, чтобы ее выполнить. Недостаточная обобщенность умений глухих учащихся проявляется и в том, что любое усложнение задания, например даже небольшое увеличение числа его элементов, вызывает у них настолько серьезные трудности, что самостоятельное выполнение задания становится невозможным.

В условиях глухоты и замедленного овладения речью затруднено формирование многостороннего обобщенного прошлого опыта, который является основой широкого умственного развития. Следовательно, при формировании любых понятий, а также умственных и практических действий у глухого ребенка уже в младшем школьном возрасте как при обучении, так и в повседневной жизни необходимо специально заботиться о преодолении узости формируемых связей. В этом могут помочь разнообразные игры и занятия, ставящие целью обогащение их интеллектуального опыта, в частности путем тренировки их в переходах от наглядно-практических действий к умственным и обратно. Это не должны быть чисто практические утилитарные действия, а специально подобранные игровые задания по типу тех, которые используются в психологических исследованиях мышления, особенно наглядного. Определенное место подобным упражнениям может быть отведено на уроках предметно-практической деятельности, арифметики, на предметных уроках во вре-

375

|

|

|

|

|

|

мя прохождения элементов геометрии и географии, а также в играх и занятиях, предназначенных для внеклассной работы. Такие упражнения будут одним из приемов развития активности мышления глухих детей в ходе их практической деятельности.

31. Формирование двигательных навыков у глухих учащихся

Выполнение всякой деятельности предполагает возможно более точное осознание ее содержания. Однако, чем лучше освоена какая-либо деятельность, тем меньше внимания уделяется самому процессу выполнения. Отдельные компоненты деятельности в результате упражнений перестают осознаваться и делаются автоматизированными. Такого рода автоматизированные компоненты сознательной деятельности, вырабатывающиеся в процессе ее выполнения, называются навыками.

Совершенство двигательного навыка проявляется в быстроте, точности и легкости выполнения действия. Процесс формирования навыков характеризуется объединением ряда частных действий в одно целостное действие, выпадением отдельных лишних операций, уменьшением напряженности в выполнении действий, более точной координацией движений, ослаблением роли зрительного и увеличением роли двигательного контроля, устойчивостью способа выполнения.

Навыки формируются в процессе упражнения, т. е. в процессе повторного осуществления данной деятельности с целью усовершенствования способа ее выполнения. Простое повторение деятельности без направленности на совершенствование тех или иных действий не может быть названо упражнением. Для упражнения необходимы ясное представление характера действий, которые должны быть освоены, и знание результатов своих действий.

Уже в первые годы жизни у ребенка формируются навыки (главным образом бытовые и гигиенические). С начала учения в школе к действиям ребенка предъявляются более высокие требования. Для достижения необходимого результата при выполнении того или иного действия (например, письма) проводятся систематические упражнения, направленные на выработку определенного навыка.

У глухих детей имеются особенности в формировании навыков, обусловленные в первую очередь нарушением слуха, которое часто сопровождается поражением вестибулярного аппарата и связанными с этим затруднениями в дифференциации двигательных ощущений. Сурдопедагогами неоднократно отмечались недостатки моторики у глухих: неуверенная походка (В. Флери, 1835), некоординированность и неуверенность движений (Н. A. Pay, 1947), малая подвижность (3. И. Лунина, 1935; 376

Рис 49. А — Регистрация движений испытуемого, правильно производящего процесс опиловки. Б — Регистрация движений испытуемого до обучения

И. Н. Мусатов, 1941). В экспериментальных исследованиях также установлены особенности движений у глухих (см. об этом в главах 8 и 9).

Двигательные навыки глухих изучались А. П. Розовой (1961). Рассматривался процесс образования навыка опиловки. Как и многие другие, навык опиловки предполагает овладение определенной координацией движений, распределением усилий, темпом и ритмом движений.

Испытуемыми были глухие и слышащие ученики VI-—XI классов. Прилагаемые во время опиловки усилия регистрировались на осциллографе (МПО-2) при помощи тензодатчиков, вмонтированных в ручку напильника. Анализ процесса опиливания производился по тензограммам.

На рис. 49 (А) представлена типичная тензограмма правильно производимого процесса опиловки. Возрастающие части кривой соответствуют движению напильника вперед и времени приложения усилий. На рис. 49 (Б)—тензограмма необученного испытуемого; наклонные части кривой имеют продолжение в виде горизонтальной линии — «плато», что соответствует времени приложения усилий. Такого плато не наблюдается при правильной работе, так как приложение усилий происходит в течение короткого времени и «зубцы» на тензограммах принимают остроконечную форму. Наличие же «плато» является показателем нерационального распределения усилий.

При анализе результатов опытов учитывались время рабочего цикла (движение напильника вперед и назад) Т и продолжительность рабочего хода (движения вперед) t .

При этом вычислялся коэффициент рабочего времени -у .

Чем меньше был при опиловке коэффициент рабочего времени, тем рациональнее способ приложения усилий. Бели коэффициент не превышал 30%, то выполнение считалось правильным.

В табл. 17 приведены коэффициенты рабочего времени у глухих и слышащих учащихся.

377

Таблица 17

| Коэффициент рабочего времени (в %) | Глухие учащиеся (в %) | Слышащие учащиеся (в %) | |||||

| IV класс | V—VI классы | VII— VIII классы | X-XI классы | III—IV классы | V—VI классы | IX-X классы | |

| От 18 до 30 (норма) От 30,1 до 50 Свыше 50 | 18 54 28 | 20 40 40 | 26 62 12 | 32 68 | 16 76 8 | 25 75 | 44 56 |

Из таблицы видно, что глухие и слышащие учащиеся более старшего возраста правильнее распределяли усилия, чем более младшие. Это свидетельствует о постепенном образовании у учащихся навыка рациональной работы.

У слышащих учащихся формируются умения более правильно-распределять усилия несколько раньше, чем у глухих.

При правильном выполнении процесса опиливания обе руки должны принимать активное участие в работе, сила нажима левой и правой руки почти одинакова. У глухих школьников, особенно младших классов, участие левой руки было выражено менее отчетливо, чем у слышащих.

При правильно выполняемой опиловке обычно производится 70—75 рабочих циклов в минуту, т. е. на один рабочий цикл затрачивается 0,8—0,86 сек.

Оказалось, что глухие ученики в большинстве случаев (64%) работали в замедленном по сравнению с нормой темпе, а слышащие— в ускоренном (70% случаев). Соответственно 34% глухих работали быстрее, а 30% слышащих медленнее нормы. При этом у слышащих учеников рабочий цикл превышал 1,2 сек лишь в очень редких случаях. У глухих же он нередко достигал 2 сек и более. Ученики более старших классов чаще выполняли работу с нужной скоростью. При этом приближение к нужному темпу работы у слышащих шло главным образом за счет снижения скорости движения, у глухих — за счет повышения скорости. Различия между глухими и слышащими учащимися уменьшаются с возрастом. Но все-таки глухие старшеклассники отличаются некоторой замедленностью движений по сравнению со слышащими того же возраста.

Замедленность движений глухих отмечалась также при изучении скорости их реакций (Ж. И. Шиф, 1957) и спортивных навыков (А. О. Костанян, 1963, и др.). Замедленность темпа движений глухих детей может быть понята исходя из сформулированного П. К. Анохиным положения об обратной афферентации. Благодаря этой афферентации осуществляется коррекция хода; выполнения движений. Чем полнее отражается процесс деятельности человека с помощью анализаторов, тем успешнее и быстрее осваиваются правильные действия. Можно думать, что у

378

людей, лишенных слуха, одного из существенных каналов информации, замедленный темп действий вырабатывается на основе всего предшествующего опыта.

Отсутствие слухового анализатора не позволяет глухим в той мере, как слышащим, следить за качеством выполнения движений. Например, при опиловке о сопротивлении материала обычно судят по кинестетическим ощущениям и по слуховым (сила и частота звука варьируют в зависимости от скорости движений и прилагаемых усилий). Глухие же в данном случае могут ориентироваться лишь на кинестетические ощущения.

Своевременная коррекция движений у глухих учащихся позволяет выработать у них правильные приемы работы в относительно небольшой срок. При этом эффективна поэлементная коррекция, когда учащимся дается установка не на достижение конечного результата, а лишь на отработку правильных движений (А. В. Запорожец, 1960). Особое внимание следует при этом уделять выработке у глухих более быстрого темпа движений. Такого рода упражнениям нужно отводить место не только на начальных, но и на более поздних этапах обучения, поскольку тенденция к замедленному темпу движений отмечается и у учащихся старших классов.

При формировании двигательных навыков у глухих школьников особое внимание нужно уделять развитию у них вибрационного и кинестетического контроля, которые в ряде случаев могут заменять слуховой контроль.

Проблема формирования двигательных навыков у глухих особенно важна в связи с тем, что современное производство предъявляет повышенные требования к темпу деятельности рабочего. Эти требования нередко оказываются непосильными для глухих рабочих (В. А. Влодавец, Б. И. Орлов).

Правильно сформированные навыки позволяют ослабить зрительный контроль при выполнении операций, благодаря чему увеличивается объем внимания работающего. Данное обстоятельство крайне важно для глухих.