Взаимоотношения наглядно- чувственного и словесно-логического познания при поражении органа чувств

Обратимся к рассмотрению психики в целом. Так как главным дефектом глухого является вызванное поражением слуха нарушение речи и словесного мышления, следует уяснить взаимоотношения между словесно-логическим мышлением и чувственно-наглядным познанием действительности.

Высказывалось мнение, что при поражении речевой системы чувственно-наглядное познание развивается особенно успешно. Иначе говоря, контраст, о котором шла речь, образуется между низким уровнем словесно-логического мышления и высоким уровнем чувственно-наглядного познания. Указанным положением утверждается существование антагонистических отношений между чувственным и рациональным познанием.

Это глубоко ошибочное воззрение не соответствует действительному отношению между обеими формами познания. Психологические исследования говорят о другом. Отношение между чувственным и рациональным познанием действительно противоречиво, но возникающие противоречия, разрешаясь, развивают обе формы познания, а не тормозят развитие той или другой. Развитие чувственного познания создает благоприятные условия для словесно-логического познания, которое в свою очередь содействует развитию чувственного. Правильность этого взгляда

20

убедительно раскрыта психологическими исследованиями, посвященными развитию познавательной деятельности глухих детей. Обнаружено, что слабость словесной речи, а тем более ее отсутствие — немота, отрицательно сказывается на развитии восприятия, наглядного познания действительности в целом. Овладение языком благоприятствует развитию указанных процессов.

При обсуждении проблемы психического развития глухонемых детей непременно возникает вопрос об отношении между чувственным познанием и мимико-жестовой речью. В результате исследования А. И. Дьячкова (1957) было найдено, что зрительное восприятие и узнавание геометрических объектов осуществляется на более низком уровне теми, кто слабо владеет мимико-жестовой речью.

4. Личность глухого ребенка и ее развитие

Личность и мотивация

Сторонники теории «пользы от ущерба» считают источником развития личности глухого переживание ущербности, обостренное «чувство малоценности», вызывающее сильнейшее внутреннее напряжение, которое определяет поведение глухого и прежде всего порождает стремление к компенсации и сверхкомпенсации имеющейся недостаточности. Глубокое страдание ребенка является будто бы двигателем развития его психики, так как он прилагает все силы к тому, чтобы уменьшить переживаемое им мучительное чувство. Развитие, согласно этой теории, есть путь избавления от страданий. Жизнь ребенка становится сложной и острой борьбой, вовлекающей новые и новые резервные силы. В этой борьбе заостряются и достигают большого напряжения внутренние контрасты. Эта суровая борьба сопровождается повышением заболеваемости и смертности (А. Адлер). Тем не менее полагают, что только этим путем слабость, неприспособленность превращаются в силу и приспособленность. Ребенок выходит победителем в борьбе за лучшую социальную позицию или превращается в инвалида, калеку, если не погибает.

Так ли в действительности обстоит дело? Исследования Ж- И. Шиф (1954) показали, как относятся школьники среднего и старшего возраста к овладению словесной речью, умение пользоваться которой уменьшает различия между глухими и слышащими, приближает жизненную позицию глухого к позиции слышащего. Выяснилось, что школьники 11—12 лет, осознавая трудность своего общения со слышащими людьми и свое отличие от них, хотят хорошо говорить, чтобы посредством словесной речи общаться с окружающими. Значительные и вполне для них ясные успехи в овладении речью, которых они достигли за предыдущие годы школьного обучения, оказывают на них ободряющее действие, и они оптимистически смотрят на возможность дальнейшего

21

совершенствования своей речи. Слабое сравнительно со слышащими однолетками развитие речи не подавляет их. Цель представляется им достижимой со временем, и предстоящие трудности не кажутся слишком большими.

совершенствования своей речи. Слабое сравнительно со слышащими однолетками развитие речи не подавляет их. Цель представляется им достижимой со временем, и предстоящие трудности не кажутся слишком большими.

В юношеском возрасте (16—19 лет) появляется «страстное» отношение к речи благодаря довольно высокой степени овладения языком. Когда школьник приобретает возможность общения с окружающими, его отношение к языку меняется. Встречающиеся у него грамматические ошибки, недостаточность словаря, невнятность произношения воспринимаются им как то, что мешает общению. У школьников рождается сильное стремление преодолеть эти недостатки.

Мы утверждаем, что такая мера пользования речью, которая подводит к подлинному общению и позволяет сравнивать и уяснять, что есть и чего не хватает, необходима, чтобы вызвать страстное желание овладеть речью и мобилизовать усилия. Расширившееся общение глухих детей со слышащими влечет за собой изменение самосознания и рождает новые стимулы к приобретению знаний. Дети стремятся также и обнаружить свои знания, что было показано Е. М. Кудрявцевой (1962) при изучении того, как глухие школьники описывали предметы. В подростковом возрасте дети многое сообщали о предметах лишь после дополнительной стимуляции со стороны экспериментатора. В последних же классах школы глухие учащиеся сами прилагали старания к тому, чтобы дать наилучшее и наиболее полное описание.

Таким образом, глухие дети совсем по-иному осмысливают свой дефект, чем писал об этом А. Адлер. Развитие ребенка совершается без чрезмерных напряжений и страданий. Отношение глухих детей к своему дефекту сильно изменяется в школьном возрасте.

Структура личности глухого ребенка

Необходимым условием успешного развития всякого ребенка является систематическое и значительное возрастание количества, разнообразия и сложности внешних воздействий, осуществляемых, б частности, посредством словесной речи. Но, обратившись к глухому ребенку, мы констатируем, что объем внешних воздействий на него чрезвычайно сужен, взаимодействие со средой обеднено, общение с окружающими людьми затруднено. Ввиду этого психическая деятельность упрощается, реакции глухих детей на внешние воздействия становятся менее разнообразными и менее сложными.

Обратившись к чувственному отражению действительности, отметим, что при посредстве зрения глухие получают неизмеримо большую информацию, чем посредством слуха, который обычно в некоторой степени сохранен при глухоте. Если мы обратимся

22

к познавательной деятельности в целом, то подчеркнем несоразмерно большую роль наглядно-образного мышления сравнительно со словесно-логическим. В словесно-речевой системе письменная речь в обеих формах — импрессивной (чтение) и экспрессивной (письмо) •— приобретает исключительно большой вес сравнительно с устной речью опять-таки в обеих ее формах. В устной речи соотношение между обеими формами совершенно иное, чем у слышащих: пользование звуковой речью («говорение») преобладает над пониманием воспринимаемой речи, т. е. над чтением с губ. Здесь имеется отношение, обратное существующему у слышащих: экспрессивная речь глухих (в отличие от слышащих) превалирует над импрессивной. Обратившись к делению словаря на пассивный и активный, мы должны отметить непропорционально большую величину пассивного словаря. Если, наконец, хорошо понимая всю условность такого разграничения, мы заинтересуемся, в каком соотношении в языке глухих находятся лексика и грамматика, то придем к выведу, что при относительно значительном словарном запасе его грамматическая обработка довольно слаба.

Таким образом, отношения между компонентами психической деятельности у глухих иные, чем у слышащих детей.

5, Развитие глухого ребенка

Путь развития глухого ребенка схематично можно представить в следующем виде. Различие в психической деятельности между слышащим и глухим ребенком, незначительное в начале развития, возрастает в течение последующего времени. Так происходит до определенного этапа, когда вследствие систематичен ского сурдопедагогического воздействия различия перестают нарастать и даже уменьшаются. Чем благоприятнее условия, тем раньше возникает поворот в сторону пути слышащего и тем быстрее и значительнее сближается развитие глухого с развитием слышащего в школьные годы.

Мы расходимся во взгляде на развитие глухих детей с П. Шуманом, который утверждал, что с возрастом расстояние между глухими и слышащими увеличивается (1929, стр. 50).

Изменения в структуре психики

Первичный дефект ведет к известным отклонениям вторичного порядка. Эти отклонения неизменно сглаживаются в последующие годы. Задача состоит в том, чтобы создать для аномального ребенка такие условия, при которых могла бы происходить компенсация дефекта. Прежде всего необходимо обеспечить большой приток информации высокого качества.

Компенсацию у глухих надо понимать в двояком смысле. Явление замещения при восприятии извне идущей информации вы-

23

ражается здесь в использовании сохранных экстерорецепторов для восприятия тех воздействий, которые должны были бы восприниматься пораженным анализатором (например, тактильно-вибрационное или зрительное восприятие звуковой речи вместо слухового).

Но, кроме того, возрастающее значение в воспитании глухих приобретает проблема содействия проприорецепции. Опора на единственный — кинестетический — анализатор при отсутствии слуха настолько затрудняет и замедляет овладение устной речью, что современные сурдопедагогика и сурдотехника в центр внимания ставят проблему того, как осуществлять слежение, контроль и регуляцию устной речи другими сохранными органами чувств.

3. Патофизиология глухоты и тугоухости

Функция слуха осуществляется сложным по своему строению-органом — слуховым анализатором. В нем различают три отдела: периферический отдел, включающий наружное, среднее и внутреннее ухо; проводниковый отдел, состоящий из слухового нерва и слуховых путей в головном мозгу; и центральный отдел, расположенный в височных долях коры головного мозга.

Периферический отдел выполняет две функции — проведение звука и его первоначальный анализ. В зависимости от того, какая функция поражается, различают звукопроводящую и звуково-спринимающую тугоухость. К первой форме относится тугоухость, которая обусловлена нарушением доставки звуковых ко-

лебаний к воспринимающему нервному аппарату улитки. Ко второй форме относится тугоухость или глухота, обусловленная тем, что проведенные к улитке звуки плохо воспринимаются либо совсем не воспринимаются, что чаще всего связано с поражением нервных клеток Кортиева органа улитки. К этой же форме нужно отнести тугоухость, которая связана с поражением центральных слуховых проводников — кохлеарного нейрона, ядер и т. д. или поражением коркового конца слухового анализатора.

Описанные две формы тугоухости могут комбинироваться {смешанная, или комбинированная, форма).

Для дифференциальной диагностики пользуются рядом методов. Отоскопия часто дает важные данные для суждения о характере поражения звукопроводящего аппарата, однако по ее данным нельзя судить о состоянии слуховой функции. Для этого требуется специальное ее исследование.

При исследовании детей с глухотой или резкой тугоухостью большое значение имеет выявление объема и размера сохранившихся остатков слуха, которые можно использовать при обучении речи и слухопротезировании. Наиболее широко применяется исследование слуха речью, камертонами и аудиометром.

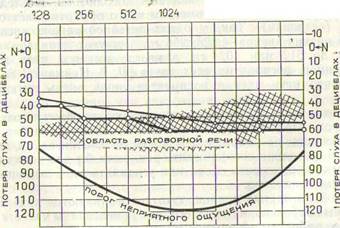

Сравнение воздушной и костной проводимости играет решающую роль при различении заболеваний звукопроводящего и зву-ковоспринимающего аппарата. При заболеваниях среднего и наружного уха страдает звукопроведение через воздух, костное же сохраняется в норме или даже улучшается. При заболеваниях же внутреннего уха страдает и воздушная, и костная проводимость (рис. 1, 2).

|

|

| 2048 4096 8192 |

24

Недостаток методики аудиометрии состоит в том, что ее результаты базируются на субъективных ответах и, следовательно, зависят от внимания, воли и состояния больного. Для получения истинной картины состояния слуховой функции требуется нередко многократная, повторная аудиометрия.

Недостаток методики аудиометрии состоит в том, что ее результаты базируются на субъективных ответах и, следовательно, зависят от внимания, воли и состояния больного. Для получения истинной картины состояния слуховой функции требуется нередко многократная, повторная аудиометрия.

При выраженном заболевании внутреннего уха и слухового нерва обычно понижается восприятие всех звуков, при ранних же или легких формах понижается восприятие только высоких звуков. По тому, на какие звуки понижено восприятие, насколько оно понижено, можно судить о том, какая часть улитки вовлечена в процесс. При повторных исследованиях можно судить, как идет развитие процесса.

При заболеваниях среднего уха полной глухоты не бывает, так как интенсивные звуки передаются в улитку через кости черепа. Глухота или граничащая с ней резкая тугоухость имеет своей причиной поражение внутреннего уха.

Глухота бывает либо врожденной, либо приобретенной. В происхождении врожденной глухоты играет роль патологическая наследственность, ненормальный ход родового процесса, родовые травмы, а также вирусные заболевания и интоксикации матери во время беременности. Глухота бывает врожденной почти у 25% глухих. Приобретенная глухота наступает в 60% на первом и втором году жизни, т. е. в возрасте, когда дети еще не успели овладеть речью. Таким образом, 85% глухих теряют свой слух до того, как они овладели речью.

Под глухотой имеется в виду такое состояние, когда речь, даже громкая, произносимая у ушной раковины, не воспринимается. Это не значит, что все такие больные не воспринимают никаких звуков, что глухота является абсолютной. Исследование слуха у глухих детей аудиометром часто обнаруживает остатки слуха (островки). Так, у одних детей сохранено восприятие только низких звуков — 128, 256 гц, у других диапазон расширяется до 512 или 1024 гц, а иногда имеется, хотя и очень пониженное, восприятие всех тонов (Л. В. Нейман, 1961). Понятно, что речь идет о восприятии лишь очень интенсивных

звуков.

Помимо глухоты важную социальную проблему составляет тугоухость. Под тугоухостью понимается такое состояние, когда, несмотря даже на заметное или резкое понижение слуха, больной все же в состоянии воспринимать речь, хотя бы для того требуется громко произносить слова или усиливать их с помощью специальных аппаратов.

Одной из частых причин тугоухости являются катаральные и гнойные заболевания среднего уха. Сведения о частоте катаральных заболеваний среднего уха среди населения не могут претендовать на точность, ню их роль в этиологии тугоухости велика. По данным Б. С. Преображенского (1968), 20—30% тугоухих страдают хроническим катаром среднего уха. Нередко

причиной тугоухости являются хронические гнойные заболевания среднего уха.

Обследования больших групп населения в нашей стране и за рубежом установили, что это заболевание встречается у 2% взрослого населения и в 2—3 раза чаще среди детей.

Однако основной причиной глухоты, а также резкой тугоухости является поражение внутреннего уха и слухового нерва.

Проведенное нами исследование учащихся специальных школ для слабослышащих, т. е. главным образом детей, страдающих резкой тугоухостью, показало, что характер нарушения слуховой

■функции не однороден. Примерно y-g- школьников имеется либо

чистая форма звукопроводящей тугоухости, либо в комбинации >с поражением звуковооприятия.

Остановимся на особенностях нарушения слуховой функции при различных заболеваниях уха — на патофизиологии слуха. Она очень важна для сурдопедагогики. Работа сурдопедагога со школьниками должна строиться применительно к типу нарушения.

Главная особенность звукопроводящей тугоухости состоит :б том, что специфические нервные клетки в улитке, воспринимающие звуковые колебания, функционируют нормально и нет качественного нарушения звукового восприятия. Доказательством является то, что передаваемые через кость звуки воспринимаются нормально и различаются по высоте, интенсивности и тембру. Поражение слуха сказывается лишь в том, что вследствие нарушения трансформ анионной функции барабанной перепонки и полости звуки пер1едаются ослабленными и поэтому воспринимаются с меньшей субъективной громкостью. При разговоре на некотором расстоянии от уха речь может стать еле слышимой или совсем неслышимой, но достаточно приблизиться к уху тугоухого, или говорить более громким голосом, или усилить речь с помощью слухового аппарата, и тугоухий четко разбирает все элементы речи, хорошо ее слышит.

Таким образом, при поражении звукопроводящего аппарата потеря слуха может быть компенсирована с помощью звукоусиливающей аппаратуры или слуховыми аппаратами. Компенсация облегчена тем, что даже в тяжелых случаях звукопроводящей тугоухости понижение слуха обычно не превышает 50—60 дб. Кроме того, восприятие всех тонов речевой области понижается примерно в одинаковой мере — аудиограмма бывает почти горизонтальной. В связи с этим задача сурдопедагога значительно облегчается. Это относится также к исправлению речи, так как собственная речь воспринимается и нормально слышащими в значительной мере через кость. Сохранение восприятия через кость дает слабослышащему возможность контролировать ■свою речь, что, естественно, облегчает устранение ее недостатков.

27

26

Поражение звуковоспринимающего аппарата вызывает качественные нарушения слуховой функции. Оно может охватить в различной степени отдельные участки кортиева органа или ко-хлеарного ганглия я нерва. В результате восприятие одних тонов будет понижено резко, других—значительно меньше, а третьих — даже сохранено в норме. Больше того, восприятие одних звуков может пострадать незначительно или совсем не пострадать, в то время как другие звуки окажутся полностью не воспринимаемыми.

Значительная часть речевых формант (вторые, третьи, четвертые) либо вовсе не воспринимаются, либо представляются искаженными, неясными. Они находятся вне области восприятия слабослышащего. Очевидно, возможности улучшения слуха пу« тем усиления речи при этой форме поражения ограничены. Кроме того, при поражении звуковоспринимающего аппарата улитки не всегда можно намного увеличивать интенсивность звуков речи.

В отличие от нарушений звукопроведения, когда пороги дискомфорта (появление болевых ощущений) повышаются примерно настолько же, насколько и слуховые пороги, при поражении звуковосприятия это встречается лишь у части тугоухих, у других же порог дискомфорта не меняется. В последнем случае даже небольшое увеличение надпороговой интеноивнО'Сти звука приводит к болевым ощущениям.

Таким образом, динамический диапазон слуха суживается при поражении звуковосприятия, а при поражении звукопроведения он сохраняется.

Работа органа слуха в условиях раздражения интенсивными звуками изучается с помощью надпороговых аудиометрических тестов. Наиболее важное значение для дифференциальной диагностики получил тест измерения чувствительности к интенсивным звукам. При некоторых заболеваниях органа слуха чувствительность к очень сильным звукам бывает даже больше, чем при нормальном слухе. При этом громкость восприятия звука, увеличивающегося по интенсивности, быстро нарастает, непропорционально степени усиления. Это явление известно под названием «феномена ускорения нарастания громкости» или «рекрютмента». Этот феномен обусловлен, по мнению Б. С. Преображенского и И. Я. Темкиной (1965) и др., тем, что волосковые клетки Кортиева органа находятся в состоянии раздражения или возбуждения.

Важные данные для определения характера тугоухости дает исследование слуховой адаптации. При этом измеряют сдвиг в слуховых порогах после раздражения интенсивными звуками и период его восстановления до исходного. В последнее время пользуются широко другой методикой, так называемой пороговой адаптацией. Измеряют длительность (в секундах) восприятия тона пороговой интенсивности или время его исчезновения

28

(Р. Кархарт [R. Carhart], 1953; И. Я. Темкина, 1963; Э. И. Ма-циев и И. Я- Яковлева, 1967).

У взрослых тугоухих имеется закономерное соотношение между восприятием чистых тонов и речи. Степени восприятия тонов или средней потере тонального слуха соответствует определенная степень понижения восприятия шепотной или разговорной речи. Большинство авторов относят к речевой области тоны в 500, 1000 и 2000 гц. Однако этой областью тонов не исчерпывается акустический состав речи. Ряд формант расположен как ниже 500 гц, так и выше 2000 гц. Гласные звуки мужского голоса имеют форманты от 200 до 850 гц, а также от 3000 до 4000 гц. Так, форманты гласной У находятся между 200 и 400 гц, и £ и И — между 1600 и 3200 гц и доходят до 6400 гц. Проведенный нами частотно-амплитудный и временной анализ 200 слов, отобранных для речевой аудиометрии тугоухих детей, показал, что в части слов представлены и более высокие, и более низкие частоты.

При поражении звукопроводящего аппарата можно по тональной аудиограмме с известной точностью предсказать речевую. Она параллельна речевой аудиограмме нормально слышащего и отстоит от нее на столько же децибелл, на сколько повышены тональные слуховые пороги. При поражении звуковосприятия разборчивость восприятия речи завиоит не только от уровня тональных порогов, но и от типа аудиограммы и надпороговой чувствительности. При сходных тональных аудиограммах различение речи одним больным, у которого нет феномена ускорения нарастания громкости (рекрютмента), достигает 100%, а у другого при положительном рекрютменте оно значительно ниже.

У детей с врожденной или рано приобретенной тугоухостью речевая аудиограмма часто ниже, чем можно было ожидать по тональной аудиограмме. По сравнению со взрослыми с такой же тугоухостью они различают речь хуже в среднем на 15—20%. Объясняется это главным образом тем, что тугоухий ребенок не использует для восприятия речи свои слуховые возможности в такой же мере, как это делает взрослый, который хорошо владеет речью и имеет большой словарный запас. Ввиду отсутствия опыта восприятия речи ребенок должен слышать каждый звук речи в отдельности, так как у него не выработалась способность восполнять неслышимые речевые сигналы.

Диссоциация между тональным и речевым слухом наблюдается у взрослых при гипертонической болезни и при старческой тугоухости, что связано с ухудшением интеграции речевых звуков в коре головного мозга. При врожденной или приобретенной в раннем детстве тугоухости и отсутствии специального обучения не создаются условия для формирования этой интегрирующей функции коры головного мозга. В связи с этим нередко у детей отмечается расхождение между тональной и речевой аудиограм-мами. Иногда отмечалось незначительное понижение процента

29

разборчивости речи при большой потере тонального слуха, а иногда имелось резкое падение процента разборчивости при сравнительно небольшом понижении восприятия тонов.

Сниженный уровень различения речи при небольшой потере тонального слуха был обнаружен преимущественно у тех детей, которые в силу различных условий не могли получить соответствующего воспитания (Р. М. Боскис, 1953).

Частотно-амплитудный состав слов различен. Проведенный нами акустический анализ показал, что в одних словах наиболее важные речевые частоты (500—2000 гц) имеют самые меньшие амплитуды. Звуковая информация оказывается недостаточной для разборчивости этих слое. В других словах речевые частоты имеют большую амплитуду и получается полная информация (рис. 3,4).

Для аудиологической характеристики тугоухого и глухого ребенка и разработки методики развития слуха надо изучить соотношения между разборчивостью слов, их акустическим составом и типом тональной аудиограммы. Сохранение хотя и пониженного восприятия узкого диапазона тонов (125, 250, 500 гц), которое нередко имеется даже у глухих детей, дает, как показали 'Исследования Института дефектологии, возможность развить восприятие значительной группы низкочастотных слов.

30

4. Методы психологического изучения глухих детей

Исходным принципом при изучении психических особенностей глухих детей является рассмотрение возможностей их компенсаторного развития в условиях обучения и воспитания. При изучении психического развития глухого ребенка используются все основные методы детской и педагогической психологии, которые приобретают здесь определенную специфику.

Обычно психологическое исследование глухого ребенка начинается со знакомства с его деятельностью в естественной обстановке (во время школьных занятий и игр, при выполнении трудовых поручений и т. п.). В этом случае большое значение , имеет метод наблюдения.

Метод наблюдения должен удовлетворять ряду требований. Нельзя, чтобы ребенок догадывался о том, что за ним наблюдают. Иначе нарушится естественность обстановки. Современные приемы регистрации наблюдения (фото- и киносъемка, магнитофонная запись) позволяют запечатлеть наблюдаемое наиболее полно, объективно и разносторонне. Для получения полноценного материала необходимо ставить конкретные задачи наблюдения.

Основным недостатком метода наблюдения является то, что при наблюдении не всегда можно отделить закономерные факты от случайных. Для выявления существенных особенностей психического развития одного наблюдения недостаточно. Его данные дополняются при помощи других методов.

Заметное место в системе методов исследования глухих детей занимает метод изучения продуктов их деятельности. При этом тщательно анализируются письменные работы учащихся (контрольные работы по различным предметам, сочинения, описания картин), их рисунки, поделки из пластилина, бумаги, различных видов конструктора и др. Особое значение имеют изделия, изготовленные учащимися в школьных мастерских.

Применение этого метода заключается в анализе не только конечного результата деятельности ребенка, но и промежуточных ее этапов, в учете трудностей и ошибок, а также способов, которыми ребенок преодолевает свои затруднения и достигает реализации своего замысла.

Некоторое значение имеет применительно к глухим метод беседы. Он дает возможность прежде всего судить об уровне развития устной речи глухих детей.

Длительные, систематические наблюдения за детьми, занятыми различной деятельностью, и анализ продуктов их деятельности: письменных работ, изделий, рисунков и т. п. — дают ценный фактический материал для изучения психического развития глухих детей, позволяют выделять вопросы, требующие научного-

31

анализа. Однако раскрытие закономерностей развития психики ребенка (его восприятия, памяти, мышления, речи и др.) может быть достигнуто только путем специально организованного психологического эксперимента.

Для того чтобы проследить линию развития исследуемого процесса у глухих детей, сравниваются результаты опытов, проведенных с детьми разного возраста. В зависимости от целей исследования испытуемые группируются по возрасту так, что различие между возрастными группами составляет один год или 2, 3 и более. Очень эффективны исследования в форме длительного эксперимента, когда одни и те же дети обследуются по нескольку раз на протяжении нескольких дней, месяцев и даже лет.

Чтобы выяснить, имеются ли различия в развитии психических процессов у глухих детей и детей, развивающихся нормально, т. е. с сохранным слухом, и в чем именно обнаруживается своеобразие глухих, необходимо обладать экспериментальными фактами, позволяющими сопоставлять психическое развитие обеих групп детей. Возрастные группы подбираются для эксперимента /по определенному принципу, например с точным возрастным соответствием глухих и слышащих детей. Так, испытуемыми могут быть глухие и слышащие дети 7 и 11, 14 и 18 лет. Сравниваемые группы глухих и слышащих детей могут быть также подобраны и по принципу сходства (конечно, только относительного) в содержании и объеме знаний, усвоенных глухими и слышащими детьми к моменту проведения с ними опытов. Возможны и другие принципы подбора групп глухих и слышащих детей, привлекаемых к экспериментальному исследованию.

Сравниваемые группы глухих и слышащих детей разного возраста должны быть сходны по ряду показателей. Так, очень важно, чтобы в каждой возрастной группе было равное число детей, имеющих успеваемость хорошую и среднюю. При этом учитывается, что среди детей с успеваемостью ниже средней и со слабой успеваемостью могут быть дети, имеющие общую ослаб-ленность, вызванную недавно перенесенной болезнью, дополнительные дефекты развития (умственная отсталость, ослабление зрения, большие нарушения двигательной сферы и др.). Все эти случаи составляют предмет особого рассмотрения. В экспериментальном исследовании также учитываются условия воспитания и обучения каждого испытуемого (находился ли ребенок в специальном детском саду, по какой программе обучался в школе, насколько опытными и умелыми были педагоги и т. п.). Поэтому, если исследователь ставит перед собой цель получить общую картину развития той или иной стороны психической деятельности глухих детей, он включает в каждую возрастную группу детей, находившихся в различных условиях обучения. С этой целью проводятся исследования с глухими детьми, учащимися не одной, а нескольких школ, а также с группами детей, получив-

32

шими и не получившими дошкольную подготовку. Относительно каждого испытуемого отмечаются данные об остаточном слухе, времени наступления глухоты и вызвавших ее причинах.

Одно из общих требований к психологическому эксперименту заключается в том, чтобы было обеспечено адекватное понимание ребенком того, что он должен делать по условиям опыта. Если глухой ребенок недостаточно владеет словесной речью, он может неправильно понять словесную инструкцию экспериментатора. Это не всегда обнаруживается сразу: иногда глухой ребенок понимает инструкцию по-своему и выполняет иное задание, чем требуется. Поэтому особенно важно всякий раз добиваться правильного понимания глухим ребенком экспериментального задания. При проведении эксперимента ребенку дают предварительное задание, относительно более легкое, но по существу такое же, как основное. Если же ребенок не может понять и предварительное задание, то объяснение повторяют, используя помимо словесной речи мимико-жестовую речь и наглядность; и только после того, как ребенок совершенно правильно выполнит предварительное задание, переходят к основному.

У нормально развивающихся детей и взрослых удается получать ценные данные словесного отчета о том, что они делали в опыте. У глухих же детей возможности такого самоотчета невелики, и поэтому еще более важно строить методику опытов так, чтобы результат выполнения заданий возможно более полно выражался вовне и чтобы были объективно наблюдаемы промежуточные стадии решения. С этой целью при изучении познавательных процессов у глухих детей используется их изобразительная и конструктивная деятельность. Благодаря использованию кратких, в доли секунды, экспозиций экспериментального материала (после чего испытуемый всякий раз зарисовывает то, что он различил) становится возможным изучение отдельных фаз в процессе восприятия. При изучении мышления глухих детей необходимы такие методики, которые позволяют прослеживать их предметную деятельность, выполняемую для разрешения какой-либо практической задачи. Именно в этих условиях становятся видимыми промежуточные этапы мыслительной деятельности.

Важным требованием к психологическому эксперименту является широкое варьирование экспериментальных заданий по их объективному содержанию и по степени сложности для испытуемых. Благодаря такому варьированию преодолевается односторонность получаемых фактов, которая может вести, а подчас и ведет, к возникновению ошибочных взглядов и теорий. Например, вопрос о том, является ли запоминание объектов при их зрительном восприятии у глухих детей более точным, чем у детей с нормальным слухом, или оно менее точно, не может быть разрешен при использовании в целях эксперимента только одного

3 Заказ 1703 33

какого-либо материала (например, предметов или их изображений, хорошо знакомых детям). Необходимо в этом случае выяснить, как запоминают дети материал разной степени знакомости, сложности, объема и т. д.

Так, в одном исследовании зрительной памяти глухих детей было обнаружено, что этот вид их памяти не имеет отличий от памяти их слышащих сверстников. При этом изучалось, как глухие и слышащие дети запоминают места расположения предметов. В других же исследованиях эффективность зрительной памяти глухих и слышащих детей определялась на материале запоминания сложных форм типа геометрических орнаментов. Оказалось, что глухие дети запоминали эти объекты значительно хуже слышащих. И в первом и во втором исследованиях изучалась зрительная память детей, однако из-за того, что в исследованиях для запоминания давались существенно разные объекты, обнаружились и разные результаты. Очевидно, что не только содержание, но и строение процессов запоминания было различным в описанных случаях. В первом случае имело место относительно непосредственное запечатление, во втором же запоминание совершалось опосредствованно с использованием' различных понятий, схем, путем сознательного мысленного анализирования и синтезирования объектов. Таким образом, сопоставляя результаты опытов, полученных при предъявлении испытуемым различного материала, удается проникнуть более глубоко в структуру психических процессов и устранить возможные противоречия в истолковании наблюдаемых явлений.

Серьезное внимание уделяется математической обработке экспериментальных данных. При этом применяется статистика малых выборок, вычисляется, насколько надежны и значимы полученные в опытах количественные различия между сравниваемыми группами, устанавливаются точные соотношения между отдельными характеристиками познавательных процессов с помощью методов корреляционного анализа.

Такая количественная обработка помогает отделить закономерное в полученных фактах от случайного к благодаря этому является надежной опорой для качественной оценки этих результатов.

При качественном анализе экспериментального материала большое значение имеет тщательное сопоставление всех обнаруженных в опытах способов выполнения заданий (решения задач). Например, при исследовании того, как глухие школьники решают арифметические задачи, необходимо подробно рассмотреть все варианты решений и группировать их по какому-нибудь определенному принципу. Один из наиболее важных принципов такой группировки—степень приближения к правильному и наиболее совершенному решению. Это позволяет судить об уровнях решения задач и тем самым о тех или иных закономерностях формирования мыслительной деятельности у глухих детей.

34

Подобный принцип анализа результатов эксперимента может применяться в любом исследовании познавательных процессов, практической деятельности или личностных особенностей глухого ребенка. В одних случаях исследователь в формулировании того, каким требованиям должно удовлетворять наилучшее решение, исходит из объективной логики, в других — ориентируется на лучшие решения, полученные у испытуемых. Аналогично этому рассматриваются виды ошибок, допущенных детьми в эксперименте.

Важная роль в изучении развития психических особенностей глухих детей принадлежит обучающему эксперименту.

В последние годы все большее значение придается той форме обучающего эксперимента, в которой предварительно тщательно отрабатывается система поэтапной четко дозируемой помощи, которая затем оказывается испытуемому во время опыта. Обучающий эксперимент обычно строится так, что ребенку сначала предлагается какое-либо задание. В случаях затруднений ему оказывают помощь. Она носит характер строго определенных словесных указаний экспериментатора или представляет собой систему вспомогательных задач. Словесные указания дозируются по степени информативности. Сначала ребенку даются более общие указания, и, если они не помогают, постепенно экспериментатор сообщает ему все более конкр.етные пути решения.

Система заданий, используемая в качестве помощи при решении, включает более доступные ребенку задания, выполняя которые он подготавливается к основному заданию. Обычно эти задания подбираются по принципу перехода от более сложных задач к более простым и опять к более сложным. Так удается достаточно точно установить «дозу» помощи, необходимую для того, чтобы ребенок правильно решил основную задачу. Тем самым достигается более глубокое проникновение в складывающиеся механизмы психической деятельности глухого ребенка и выявляются возможности более успешного их формирования.

Чаще всего в исследованиях психологических особенностей глухого ребенка используются все основные описанные методы. Роль каждого из этих методов может быть различной в конкретном исследовании. Вместе с тем наиболее существенные черты изучаемых явлений удается раскрыть лишь благодаря оптимальному сочетанию методов.

3*

ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ

5. Восприятие окружающей действительности. Роль слуха в этом процессе

Жизнь человека — это его деятельность. В процессе деятельности человек должен непрестанно ориентироваться в окружающем. Эта ориентировка в широкой мере опирается на чувственное отражение окружающей действительности, осуществляемое нашими органами чувств — анализаторами.

В чувственном отражении обстановки первостепенное значение имеет деятельность зрительного анализатора; им осуществляется обозрение окружения. В каждый данный момент жизни наши глаза получают со стороны окружающей действительности сложную совокупность многообразных воздействий, результатом которых является зрительное отражение более или менее обширного участка действительности: части комнаты в одном случае, куска простирающейся перед нами улицы — в другом, части городской площади — в третьем. Обычно мы. не удовлетворяемся восприятием того участка действительности, который в данный момент находится перед нашими глазами и воздействует на них. Обозрение только небольшой части окружения нередко влечет отрицательные последствия. Путем поворота глаз, головы, всего тела мы знакомимся со всей доступной взору окружающей действительностью.

В чувственном отражении обстановки кроме зрительных впечатлений участвуют показания органов обоняния, осязания, а также показания органа слуха. Справедливо подчеркивается, что главным делом органа слуха у людей является восприятие речи. К этому добавляется восприятие музыки. Значение слуха в других отношениях нередко умаляется, а иногда полностью игнорируется. Такой взгляд на роль слуха не имеет серьезных оснований.

Мы остановимся более подробно на роли слуха в восприятии окружающей действительности, чтобы было более понятно, как много теряют люди, если у них поражен слух. Восприятие окружения посредством слуха, «ослушивание», дает солидное пополнение зрительно осуществляемому ознакомлению с окружением.

36

В природе никогда не бывает абсолютного покоя. Но если есть движение, неизбежно возникают звуки. Звуковые волны возникают и распространяются в воздухе при колебаниях любого тела.

В зависимости от особенностей объектов издаваемые ими звуки в большей или меньшей мере отличаются один от другого, что дает возможность по звуку распознать объект. Мы узнаем, книга или нож упали со стола в соседней комнате. В звуке отражаются и отдельные свойства предметов, например величина: мы распознаем, была ли упавшая книга большая или малая, уронили столовый или перочинный нож. Кроме величины по звуку распознается материал, из которого сделаны предметы, а именно: картон, дерево, металл, стекло и т. д. В звуке проявляются важные признаки внутреннего строения, например наличие полостей в непрозрачном объекте, толщина стенок. В звуке обнаруживаются имеющиеся в предмете дефекты (например, трещина в стакане). Таким образом, звук имеет предметно-познавательное значение.

Издаваемый объектом звук оказывается различным в зависимости от расстояния, отделяющего нас от источника звука. Это позволяет не только узнать звучащий предмет, но и определить, как далеко он находится. Благодаря же особому устройству слухового анализатора, именно пространственной разделен-ности обоих слуховых рецепторов, расположенных на двух противоположных сторонах головы, мы имеем возможность воспринять направление источника звука. Следовательно, слухом возможно определить местоположение объекта, иначе говоря, локализовать его в пространстве.

Не только предметы познаются слухом, но также процессы, явления и события: работа машин, деятельность людей, перемещение и передвижение объектов. Неверно думать, что мы знаем только своеобразные звуки, присущие отдельным предметам, процессам, явлениям. Мы воспринимаем характерное сложное, многообразное звучание совокупной обстановки, например леса, поля, морского берега, завода, большого города и т. д., мы в состоянии его анализировать и определять наличие отдельных объектов, их расположение, перемещение, а также распознавать, что за процессы происходят в среде. Слухом возможно воспринять многие невидимые предметы. Так, например, днем в лесу не видно ни одной птицы, но весенний гомон не только свидетельствует об их наличии: это хор, где каждый голос поет свою особую песню, по которой можно узнать, какой из птиц она принадлежит, а значит, что за птицы находятся здесь.

Итак, окружающая нас действительность отражается благодаря исходящим от нее звукам значительно полнее, чем при восприятии посредством одного лишь зрения. Звуки сигнализируют о наличии невидимых объектов и процессов в зрительно воспринимаемом в данную минуту участке окружения. Наличие звуков ослабляет значение неизбежной «фрагментарности» обозре-

37

ния, заключающейся в том, что всякий раз взором выхватывается лишь часть совокупного окружения, имеющаяся в так называемом поле зрения. Обозрение всегда осуществляется по частям и последовательно. Звуки же могут восприниматься одновременно. Видимый кусок действительности восполняется объектами, находящимися в невидимых в данный момент участках окружения, но воспринимаемых слухом. Таким образом, слух содействует более полному, широкому и цельному отражению окружающей действительности.

Значение слуха обнаруживается при необходимости быстро реагировать на внезапно возникающее изменение в окружении, о котором дает знать раньше всего именно звук. Без восприятия звучания изменение в окружающем мире остается порой невос-принятым до последней секунды, вследствие чего создаются трудные и даже опасные положения.

Не только звуки, возникающие независимо от нас, но также звуки, порождаемые нашей деятельностью, исходящие от предметов, с которыми мы приходим в соприкосновение, используются нами для регуляции нашего поведения.

Слухом сознательно контролируется работа станка, автомашины, самолета, комбайна, так как характер издаваемых механизмами звуков и их изменения сигнализируют о процессах, совершающихся внутри них.

Слух освобождает от необходимости часто обозревать окружение", чтобы определить, не возникают ли существенные изменения в невидимых его частях. Когда мы заняты работой в нешумном помещении, слуховой анализатор оказывается как бы «сторожевым» анализатором. Он отражает изменения, происходящие в достаточно широком окружении, зрительно в это время не воспринимаемом. Эти изменения познаются, учитываются, что позволяет реагировать немедленно лишь на строго специальные изменения, на другие же позднее, во время рабочей паузы, на третьи — много спустя, по окончании всей работы.

У глухого человека потеря слуха в той или иной степени компенсируется деятельностью сохранных анализаторов: зрительного, тактильно-вибрационного, кинестетического и др. Но для того'чтобы компенсация наступила, необходимо специальное развитие соответствующих видов восприятий.

6. Зрительное восприятие

1. Общие вопросы

По вопросу о развитии зрительного восприятия у глухих существовали различные взгляды. Так, сторонники теории сверхкомпенсации полагали, что поражение одного анализатора, например слухового, автоматически, само собой вызывает уси-

38

ленную деятельность другого анализатора. В результате, по их мнению, у глухих людей обязательно наблюдается более высокое развитие зрения, чем у лиц с нормальным слухом. Аналогичных взглядов придерживались и те исследователи, которые исходили из мысли, что абстрактное мышление якобы подавляет возможности развития ощущений и восприятий. Они отмечали, что у глухих нарушено развитие словесной речи и абстрактно-логического мышления. Поэтому у них не наблюдается подавляющего влияния со стороны мышления на сенсорные процессы, вследствие чего ощущения и восприятия глухих детей, причем особенно зрительные, получают большие возможности для развития, чем у слышащих.

Сторонниками взгляда о более высоком развитии зрительного восприятия у глухих бывают иногда некоторые сурдопедагоги-практики. Основываясь на отдельных фактах большой наблюдательности глухих, обнаруживаемой в тех случаях, когда слышащие, даже взрослые люди ее не проявляют, они приходят к выводу, что глухие видят больше, точнее и расчлененнее, чем слышащие. Однако эти факты, как вообще всякие отдельные случаи, не доказывают еще существования строгой закономерности. Для доказательства, что вывод, основанный на отдельных случаях, верен, нужно провести строгое научное сопоставление разных случаев, их качественный и количественный, статистический анализ.

Данные современных исследований свидетельствуют о том, что вопрос относительно зрительного восприятия глухих нельзя решать однозначно. Необходимо прежде всего рассматривать возможности зрительного восприятия не вообще, а применительно к различным этапам его развития в детском возрасте. Следует учитывать роль избирательности в процессах восприятия, определяющейся целями и задачами, стоящими перед человеком в процессе восприятия, его интересами и потребностями, особенностями его прошлого опыта и психическим состоянием в данный момент. Поэтому, исследуя зрительное восприятие глухих детей, нужно понять, как оно развивается на протяжении раннего, дошкольного и школьного возраста. И только при учете апперцепции глухого ребенка (т. е. зависимости восприятия от прошлого опыта ребенка, от его интересов и отношений к окружающему) можно понять особенности его наблюдательности.

Рассмотрим отдельные стороны процесса восприятия у глухих детей.

2. Скорость зрительного восприятия у глухих и слышащих детей

Исследование скорости процесса восприятия и узнавания предметов глухими и слышащими детьми было выполнено К- И. Вересотской (1940). Глухим и слышащим детям младше-

39

|

|

|

|

J и с. 5. Изображения предметов, предъявлявшиеся в опытах К. И. В.е-ресотской. В левом вертикальном ряду изображены блюдце с чашкой, урна, шляпа, графин в обычном положении, в правом ряду — в перевернутом

|

|

|

|

|

|

|

|

го школьного возраста показывали одно за другим изображения знакомых предметов (всего 12) на очень короткие промежутки времени — сотые доли секунды. Краткость и точность времени экспозиции обеспечивалась специальным прибором — тахистоскопом.

|

|

|

|

Опыт начинался с самого краткого предъявления изображения — в течение 22 мсек. Затем время предъявления постепенно увеличивалось, каждый раз на пять секунд, до 42 мсек, и потом давались более длительные экспозиции —■

86 мсек, 1 и 7 сек. Это позволяло проследить, какое время было необходимым и достаточным для узнавания предъявленных предметов. Условия опыта были усложнены тем, что половина всех изображений предъявлялась в необычном положении — повернутыми на 180°. Некоторые изображения предметов в таком положении напоминали другие предметы в обычном положении (так, блюдце с чашкой, повернутые на 180°, напоминали гриб; урна — уличный фонарь; шляпа — тарелку; графин — рюмку и др. — см. рис. 5.).

Исследование показало, что при самых кратких экспозициях изображений в обычном положении глухие дети 9—10 лет узнавали предметы несколько хуже, чем слышащие дети 8—9 лег.

Узнавание предметов в повернутом положении представляло значительно более трудную задачу и для глухих, и для слышащих детей, чем узнавание предметов в обычном положении. При этом у глухих детей возникали относительно большие затруднения, чем у слышащих. Кроме того, глухие дети чаще, чем слышащие, принимали предметы в измененном положении за другие предметы в обычном положении.

Описанное исследование позволяет судить о скорости зрительного восприятия у глухих детей 9—10 лет. У глухих детей этого возраста восприятие и узнавание предметов протекает несколько более медленно, чем у слышащих детей 8—9 лет. Глухим детям требуется несколько больше (времени, чем слышащим, что-

40

бы увидеть в изображении предмета, показываемом на краткий срок, те признаки, по которым делается возможным воссоздать предмет в целом и, следовательно, узнать его. Это связано с менее подробным и многосторонним анализированием и синтезированием предметов в прошлом опыте глухими детьми, чем слышащими.

Кроме этого, на скорость восприятия в условиях описанного опыта влияло, насколько испытуемые могли так организовать свое восприятие, чтобы воспринять предметы при их кратких экспозициях в одних случаях как прямостоящие, а в других — как повернутые на 180° («вниз головой»). Ог испытуемых требовалось решение задачи особого рода: овладения таким способом восприятия, который позволял бы узнавать предметы во всевозможных положениях в пространстве. Известно, что произвольная организация любого психического процесса, в том числе восприятия, значительно совершенствуется в детском возрасте, что тесно связано с развитием мышления и речи. Особые условия формирования речи у глухих детей являются причиной того, что у них в начале школьного обучения возникают несколько большие затруднения в произвольной организации процесса восприятия, чем у их слышащих сверстников.

Скорость процесса восприятия у глухих детей исследовалась также X. Майклбастом и М. Браттеном (Н. R. Myklebust,M. Brut-ten, 1953). Так же как и в исследовании К- И. Вересотской, ими демонстрировались изображения предметов через тахистоскоп с приблизительно таким же временем экспозиции (10, 20, 40 мсек). В качестве предъявляемых объектов использовались в одних случаях изображения хорошо знакомых детям предметов (например, изображения дома, стула и т. п.), в других—-геометрические фигуры, -названия которых были неизвестны глухим детям. Опыты проводились с глухими и слышащими детьми 8—10 лет. Сразу после краткой экспозиции изображения предмета испытуемый должен был узнать его среди других сходных рисунков. Оказалось, что глухие дети менее точно справлялись с заданием, чем слышащие дети. Различия между результатами сравниваемых групп были невелики в случае, когда узнавались предметы, хорошо знакомые детям. При узнавании геометрических фигур различия заметно возрастали. Глухим детям для достижения той точности узнавания изображений, которая обнаруживалась у слышащих, требовалась более длительная экспозиция предмета.

В другой серии опытов тем же детям показывали через тахистоскоп нарисованные на карточках группы точек или линий. Затем испытуемые должны были нарисовать расположение этих элементов. Оказалось, что глухие дети делали заметно менее точные изображения точек и линий, чем слышащие. Слышащим детям удавалось легче, чем глухим, мысленно объединить точки, соотнести их расположение с известными ранее фигурами, что

41

значительно способствовало точности их восприятия и запечат-

ления

Таким образом, скорость восприятия у глухих детей 8—10 лет оказывается относительно более низкой, чем скорость восприятия у их слышащих сверстников. Она существенно зависит от прошлого опыта детей. Если узнаются предметы, хорошо знакомые как глухим, так и слышащим детям, различия между сравниваемыми группами детей оказываются небольшими. Они значительно возрастают при восприятии малознакомых для глухих детей предметов (геометрических фигур), а также и при восприятии разрозненных элементов (групп точек и линий), для целостного восприятия которых требуется соотнесение их с известными ранее фигурами.

Скорость восприятия глухих детей заметно возрастает уже в младшем школьном возрасте. По данным ранее приводимого исследования К-И. Вересотской, глухие дети 11—12 лет значительно точнее узнавали предметы в условиях их краткой экспозиции, чем глухие дети 9—10 лет и слышащие дети 8—9 лет.

3. Процессы анализа и синтеза

при зрительном восприятии предметов