Казаки в Синьцзяне. 1930-е – 1940-е.

Неизвестные страницы отечественной истории XX века

http://kazakvd.blogspot.com/2013/12/blog-post_3368.html

Михаил ЗРАЖЕВСКИЙ http://ronsru.com/sinzian.htm

ЧАСТЬ 1

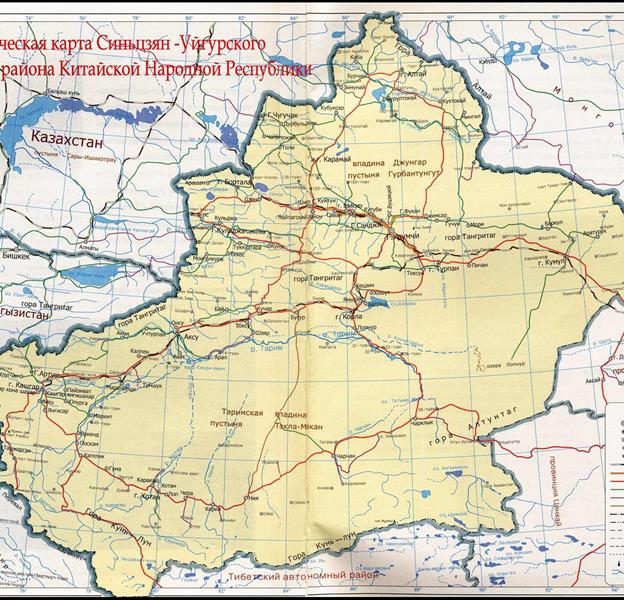

Гражданская война выбросила за пределы нашей страны огромные массы русских людей. О русской эмиграции на Западе написано и опубликовано множество материалов, столь же подробно освещена жизнь русских эмигрантов на Дальнем Востоке. Напротив, о русской эмиграции в Западном Китае широкой публике практически ничего не известно. Статья Михаила Зражевского рассказывает о грандиозных событиях в Синьцзяне, провинции Китая, принявшей немалое число семиреченских казаков и белогвардейцев, не пожелавших жить под властью большевиков. Оказалось однако, что гражданская война не стала для них последней..

Михаил КАЗЬМИН

К началу тридцатых годов провинция Синьцзян оставалась островком спокойствия и благоденствия в охваченном распрями Китае. Отделенная от центра пустынями и бездорожьем, она не была источником мятежей, опасных для центральных властей. Успешно раскрытую и обезвреженную с традиционной жестокостью губернатором Янем попытку заговора можно не принимать в расчет. Что значат отрубленные прямо на банкете две головы и один расстрелянный публично по сравнению с шанхайской резней?! Жителям провинции не было нужды прятаться от ретивых вербовщиков какого-нибудь генерала и разбегаться от оборванных солдат Чан Кай-ши.

Мир и процветание царили здесь: налоги были легки и часто их платили по желанию. Налог с торговли, по свидетельствам очевидцев, составлял 1% и хотя акцизы на вино и табак были, система лицензирования отсутствовала, не было и подоходного налога. Земли было столько, что каждый желающий, заплатив мизерную пошлину, мог выбрать любой кусок для обработки. Разбой был практически неизвестен. Власти боролись не столько с криминалом как таковым, сколько с его причинами. Существовала довольно оригинальная теория о том, как искоренить преступность: считалось, что люди воруют по двум причинам - либо из нужды, либо в силу испорченности, поэтому первых нужно удовлетворить, а вторых наказать. В течение семи дней преступник должен был быть изобличен, иначе наказание падало на голову местных властей. Очевидцы утверждают, что караваны передвигались безбоязненно, а в трактир можно было идти, оставив свое имущество на дороге. Мирного течения жизни не смогло поколебать даже убийство губернатора Яня на обеде, посвященному выпуску студентов Русской школы. Виновные были казнены, а его место занял министр внутренних дел Чин Шужэнь

Чин Шужэнь (Цзинь Шужэнь)

Чин Шужэнь (Цзинь Шужэнь)

Первые признаки надвигающегося мусульманского восстания проявились в 1930 году в Турфане - городе, известном своими мирными уйгурами и сладкими дынями. Недостатка в амбициозных смутьянах, как известно, нет нигде. Подобная группа, предводимая неким религиозным учителем Ахуном, существовала и в Турфане. Когда о деятельности группы стало известно властям, ее члены, опасаясь репрессий, бежали в горы. Оттуда они связались с молодым офицером гарнизона провинции Ганьсу, дунганином по национальности, и призвали его помочь единоверцам. Хотя начальник гарнизона генерал Ма Цзуин (запомним это имя) и сочувствовал восставшим, он запретил кому бы то ни было отлучаться со своих постов.

Генерал Ма Цзуин (Ма Чжунъин, Ма Чжунин)

Генерал Ма Цзуин (Ма Чжунъин, Ма Чжунин)

Но все же 23 дунганских солдата примкнули к мятежникам. Командир китайского гарнизона Турфана Ма Фумин, тоже дунганин, уговорил своего соотечественника не предпринимать никаких действий, дескать, время еще не пришло. Таким образом мир был восстановлен.

Следующий мятеж спровоцировали сами власти. Предыстория его такова. Город Хами (уйг. Кумул) издавна управлялся одной мусульманской семьей, глава которой носил титул вана (князя) и являлся владельцем всей земли, так что подданные его были и арендаторами. Никаких податей ван не платил, за исключением посылки десятка баранов к столу губернатора на китайский Новый год, в ответ китайское правительство платило вану жалованье в размере 1200 ланов серебром. Убыток невелик - считалось, что мир дороже. К 1930 году подобного рода феодальные отношения выглядели анахронизмом, а для китайских чиновников, вооруженных идеями Второй (гоминдановской) революции, это было просто бельмом в глазу. Смерть старого правителя Махмуд-Шаха явилась для китайских властей сигналом к действию. Наследник Назир и его первый министр Йолбарс-хан, явившиеся за формальным утверждением в Урумчи, были задержаны и хотя министр был отпущен с получением должности главного перераспределителя земель и в сопровождении толпы китайских советников, наследник так и остался под надзором, получив сомнительную должность "высокого советника". Княжество было поделено на три района, все арендаторы стали собственниками обрабатываемой земли. Но теперь каждый был обязан платить налоги прямо провинциальному правительству в Урумчи.

Со стороны все это выглядело красиво и современно, но уйгуры с большим недоверием отнеслись к тому, что ВЛАСТИ ИЗ УЙГУРСКИХ СТАЛИ ПОЛНОСТЬЮ КИТАЙСКИМИ. Кроме того, НА ЧАСТИ КОНФИСКОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ БЫЛИ ПОСЕЛЕНЫ БЕЖЕНЦЫ-КИТАЙЦЫ из провинции Ганьсу. Взамен конфискованной земли уйгурам была предложена земля неорошаемая. Отношения к властям это не улучшило. Богатые торговцы тоже не обрадовались новым порядкам, так как их лишили привилегий, которыми они пользовались раньше. Явилась на свет петиция, где перечислялись все несчастья, свалившиеся на головы жителей Хами, но власти никак на нее не отреагировали, хотя она была подписана представителями всех слоев населения. В общем, причин для восстания было предостаточно.

Йолбарс-хан начал готовить очередное выступление. В его загородное имение Аратам стало свозиться оружие, боеприпасы, продовольствие. Но гром грянул раньше, что в такой наэлектризованной атмосфере не удивительно. Причиной конфликта явился молодой повеса Чэнь, который по протекции занял место сборщика налогов в одном из близлежащих к Хами селений. Используя свое служебное положение, он склонил уйгурскую девушку к сожительству. Отвечала ли она ему взаимностью, неизвестно, но группа молодых людей, предводительствуемых религиозным учителем, ворвалась на вечеринку, посвященную сговору молодых, и убила самих жениха и невесту, а также отца девушки. Были убиты пьяные телохранители, а их оружие захвачено. В туже ночь были разгромлены два военных поста в Тулухо и Лаомахо, вырезаны сотни семей китайских переселенцев. После учиненного погрома восставшие почувствовали себя настолько сильными, что решились атаковать китайскую часть города Хами.

Чтобы полнее представить себе события тех дней, посмотрим на карту города, составленную в 1907 году Маннергеймом, будущим финским маршалом и президентом, а тогда офицером русской армии. Город состоял из четырех районов на берегу речки Нарын. На левом берегу располагался многоэтажный ханский дворец, окруженный глинобитными мазанками, где жили дворцовые слуги. В доброе время престарелый хан Максуд-Шах, носивший еще и почетный титул властителя Гоби, находился во дворце со своим гаремом. Дома его слуг выглядели, мягко говоря, не очень роскошно и грязные дети, играющие в пыли, только усиливали впечатление нищеты. Километрах в двух ниже по течению располагался укрепленный Старый город, где находились китайские учреждения и казармы китайского гарнизона. Между ханским дворцом и Старым городом находился Новый город, населенный китайцами, дунганами и уйгурами. Здесь располагалось сердце города - базар, на котором каждая национальность занимала свою деловую нишу. Китайцы были поварами, банкирами и старьевщиками, дунгане содержали трактиры и караван-сараи, а уйгуры продавали овощи и фрукты. Мусульманские кварталы располагались на правом берегу реки. Недалеко от города был аэродром, на котором приземлялись самолеты, обслуживавшие линию Берлин-Шанхай.

...Укрепленную часть города взять с ходу восставшие не смогли. К Йолбарс-хану присоединились киргизы. Посланные против мятежников 300 китайских солдат были встречены на подступах к городу и уничтожены. Однако развить успех повстанцам не удалось, - прибывшие из Аксу войска сняли осаду с цитадели Хами и предали огню и мечу уйгурскую часть города. Мирное население, страшась карательных мер, разбегалось по окрестностям.

Посольство, возглавляемое Йолбарс-ханом, отправилось за поддержкой к предводителю дунган самому молодому и энергичному из мусульманских генералов Ма. Двадцатиоднолетний Ма Цзуин давно ждал подходящего случая, чтобы самому вмешаться в эту борьбу и занять место губернатора Синьцзяна, а там, может, и выкроить какое ни есть государство с собою во главе. Амбиций у него хватало. Отобедав с Йолбарс-ханом в Сучоу, Ма Цзуин совершает стремительный переход во главе конного отряда в 500 сабель и оказывается под стенами Хами. Боевые качества этого дунганского отряда были довольно высоки, поэтому китайцы поспешили спрятаться за высокими стенами старого города. Объединенное мусульманское войско, не имея артиллерии, с энтузиазмом ринулось на стены. Как описывают очевидцы, сражения под стенами Хами отличались свирепостью и жестокостью и совсем не походили на ссоры китайских генералов.

С приходом последнего мятежные дунгане и сарты перешли от обороны к наступлению и двинулись в направлении к городу Урумчи, столице Синьцзяна. Катившуюся мусульманскую лаву китайцы никак не могли остановить. Дунгане и сарты по пути своего наступления массами уничтожали китайских солдат и где только было можно вырезали и мирное китайское население. К концу 1931 г . Ма Цзуин подошел уже к городу Турфану, перебив за время своего страшного шествия, как говорят, не менее 20 000 китайцев.

У Турфана, однако, Мадзуин получил отпор благодаря бесстрашным действиям небольшой команды русских белых пулеметчиков, поступивших добровольцами на китайскую военную службу.

Китайское правительство Синьцзяна было весьма обрадовано таким оборотом дела, и в Урумчах китайцами был набран конный отряд белых русских в количестве 180 человек и была взята на службу бывшая батарея атамана Анненкова. В командование конным отрядом вступил сотник Франк, а батареей — полковник Кузнецов. Вновь сформированные русские воинские части вступили в военные действия, и под их давлением мусульмане вынуждены были отступить: дунгане ушли в провинцию Ганьсу, а сарты — в горы, где заняли важнейшие горные проходы.

Тем временем губернатор Чин Шужэнь принимает решение, оказавшееся для него роковым. В Илийской долине проживало приблизительно 25 тысяч русских эмигрантов, в основном это были сибирские и семиреченские казаки, пришедшие в Китай с Анненковым. Увидев, что кампания против мусульман продвинулась весьма успешно вперед, решили теперь уже мобилизовать белых русских в Илийском крае из числа тех офицеров, солдат и казаков, что остались здесь от отряда Дутова и Анненкова. Формирование первого отряда из них поручили бывшему сподвижнику атамана Дутова, полковнику Генерального штаба Павлу Петровичу Папенгуту. Некоторые источники утверждают, что казаков заставили служить, пригрозив им выдворением в Россию -: если кто не пожелает пойти в солдаты, будет в 24 часа выслан на границу для передачи советским властям. Всего в таком порядке было мобилизовано до тысячи человек. В результате получился довольно значительный отряд, командование которым принял на себя полковник Папенгут.

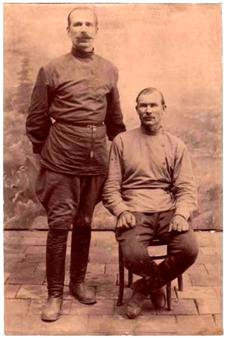

Полковник Папенгут Павел Петрович (стоит) и адъютант атамана Дутова есаул Могутный (сидит)

Первый отряд насчитывал 250 сабель, в него входили только казаки, прошедшие школу гражданской войны, то есть отряд состоял из тридцати-сорокалетних мужчин.

Ранее через британского консула в Кашгаре в Индии было закуплено 4000 винтовок, ими-то призывников и вооружили.

Казакам было обещано жалованье в 1000 ланов в месяц, в случае участия в военных действиях оно удваивалось. Для сравнения отметим: стоимость велосипеда или коровы составляла 800-1000 ланов. Обещано было многое, и, как ни странно, все выполнили.

Отряд полковника Папенгута был послан в район города Хами, где он, однако, под давлением китайских властей не вел решительных действий против мятежных сартов (когда-то сартами называли оседлых узбеков и отчасти равнинных таджиков, Википедия).

Тем временем Ма Цзуин решил двинуть свое войско на Урумчи и разом покончить с правительством провинции. Возле поселка Чикочин произошел первый бой между казаками и дунганской конницей. Бой был скоротечен, да и неожиданная снежная метель охладила боевой пыл обеих сторон, но казаки успели нанести наступавшим дунганам значительный урон, кроме того, был ранен в ноги сам Ма Цзуин. После этого боя дунгане стали разбегаться, бросив на произвол судьбы своих уйгурских союзников. Ма с небольшим отрядом отступил залечивать раны на свою базу в Западном Каньсу. 1 ноября 1931 года осада с Хами была снята. В награду китайское командование разрешило казакам грабить местное население, но ОНИ ОТ ЭТОГО ОТКАЗАЛИСЬ.

В крае временно наступило относительное спокойствие. Осенью 1932 года положение дел снова осложнилось.

В ноябре этого года из Илийской долины, через Карашарский перевал Джудус, проследовали три сотни мобилизованных русских казаков, направляясь в Хами. Желая уничтожить этих казаков и, во всяком случае, преградить им путь, со стороны Баркуля и Дунхана неожиданно спустились к городу Пичану дунгане. В самом Пичане сарты подняли восстание против китайцев. Произошел ожесточенный бой русских казаков и китайских солдат с мусульманами, в результате которого последние потерпели поражение, а самый город Пичан был стерт с лица земли.

Тогда сарты пошли на хитрость и послали к русским делегацию из Турфана якобы с целью начать мирные переговоры. Русские, не подозревая никакого злого умысла со стороны сартов, выслали шесть человек для переговоров в Турфан. Эти русские парламентеры все были зверски замучены сартами. (*Ну и ну, вместо того чтобы мирно сесть за стол, поговорить, наладить отношения и выправить ситуацию, эти сарты всё испортили. Вместо того чтобы обрести добрых соседей – сделали врагов. С такими братьями-единоверцами уйгурам о поиске проблем и неприятилей беспокоиться не пришлось – сарты сделали это за них сами, причем весьма успешно.)

Русские снова взялись за оружие и пошли на Турфан. Здесь опять возгорелся ожесточенный бой, продолжавшийся четыре дня и окончившийся победою русских.

Видя всю тяжесть создавшегося положения, предводитель хамийских сартов Ходжа Нияз-хаджи объявил теперь священную войну против неверных. Весть об этой священной войне разнеслась по краю с быстротою молнии и в феврале 1933 года по всему Синьцзяну начиная от Хами и кончая Кашгаром всколыхнулся весь мусульманский мир. Отовсюду потянулись мусульманские части, где хорошо, где плохо вооруженные, в сторону Урумчей.

Восстание вступило в новую фазу. Беженцы из Хами наводнили юго-восток провинции, внося смуту и разлад в сознание жителей Турфана, Кашгара, Аксу. Восстание грозило поголовным истреблением всем китайцам и белым русским, живущим в крае. Казаки отступили в Урумчи, где занялись созданием своей армии. В феврале 1933 года был произведен набор молодежи в Илийском районе. Было сформировано три кавалерийских полка численностью в 1800 человек. Оружия вначале хватило лишь на два полка, обмундирование выдали китайское, хотя знаки различия и звания были такие же, как в царской армии.

Командиром первого полка был назначен полковник Павел Петрович Папенгут, второго - полковник Николай Иванович Бектиев, третьего - полковник Чернов.

Командующим объединенными силами провинции был назначен Шен Шицай, недавно прибывший из Маньчжурии.

Шэн Шицай

Шэн Шицай

Пока правительство занималось переформированием своих вооруженных сил, восставшие не теряли времени. Тем более, что и сам Чен Шужэнь старательно наживал себе врагов. Так в мае он пригласил к себе якобы для переговоров торгутского князя Цецен-Гэгэна. После роскошного обеда князя с двумя его помощниками вывели во двор, где им отрубили головы, причем во время казни князю, как лицу высокого звания, положили красный ковер. Таким образом, губернатор лишился монгольской конницы и приобрел новых врагов в лице подданных князя. В этом же месяце Ма Цзуин послал своего наиболее способного офицера Ма Шичина для сбора дунганских частей, рассеянных по Синьцзяну. Он избрал своей базой горы севернее Турфана, откуда вступил в контакт с командиром гарнизона Ма Фумином, тоже дунганином, уже тесно сотрудничавшим с партизанами Йолбарс-хана и Хаджи-Нияза. В июле 1933 года Ма Фумин переходит на сторону мятежников. Он послал к губернатору гонца с просьбой о подкреплении и когда ничего не подозревавший китайский отряд вошел в город, по нему был открыт пулеметный огонь и весь отряд был уничтожен. Такую же операцию Ма Фумин проделал с командиром гарнизона Хами, с той лишь разницей, что были взяты пленные, которых публично казнили. После этого восстание приобрело такой размах, что справиться с ним местными силами было уже невозможно.

На юге Синьцзяна уйгуры давно ждали подходящего момента, чтобы поднять очередное восстание. Еще в 1927 году посланцы из Кашгарии побывали при дворе афганского короля Амина Аллы и просили у него помощи в организации антикитайского восстания. В свое время афганский король вынашивал идею создания мусульманской конфедерации, куда бы вошли Афганистан, Коканд, Хива, Бухара и Кашгария. Но как ни близка была его сердцу мысль о помощи восставшим, король им отказал, поскольку у него в это время были другие проблемы, связанные с его непрочным положением на троне.

Весной 1932 года огромное количество киргизов, убегая от коллективизации, перешло через границу в Кашгарию. Движимые ненавистью к советской власти, они совершали рейды в Киргизию, нападая на погранзаставы и угоняя скот. Возглавлялись эти отряды Ид-Мирабом, старым врагом большевиков. Естественно, долго так продолжаться не могло и в июне была проведена совместная советско-китайская операция по уничтожению басмачей. После полного разгрома киргизы были рассеяны, а их имущество разграблено китайскими солдатами. На поддержку китайцев советскими войсками уйгуры тогда не обратили внимания.

В это время один из подручных Ма Ши-мина - Ма Чан-цан двинулся вдоль северной дороги на запад и захватил городок Бугур. В феврале 1933 года совместно с Тимуром, предводителем уйгурского повстанческого отряда, им была занята Куча, после чего они вместе двинулись на Аксу.

Тем временем на южных золотых приисках в Сургаке и Каракаше созрело все для восстания, которое можно было бы назвать "пролетарской революцией", если бы не резко выраженное мусульманское начало в идеологии восставших. Шахтеры, измученные произволом китайских чиновников и обманами при закупке золота, вначале убили местных начальников, а затем распространили свою власть на весь южный оазис. В Керье китайцев вначале не трогали, при условии принятия ими ислама, но затем они были казнены и их головы выставлены на базаре. 16 марта 1933 года был захвачен Хотан - главный город по южной дороге. Но после изгнания китайцев власть оказалась не у шахтеров, а у богатого рода Бухра, который и возглавил политическую и религиозную власть в регионе, провозгласив главенство законов шариата. Китайцы под страхом смерти должны были принимать ислам, но это не спасало их имущество от разграбления.

Правитель Кашгарии дунганин Ма Шао-ю оказался в тяжелом положении. Окруженный со всех сторон мятежниками, он обратился с просьбой о помощи к британскому консулу в Кашгаре, но тот заявил, что ни о какой присылке британских войск не может быть и речи. Урумчи вместо реальной помощи назначило его ни больше ни меньше "главным истребителем бандитов". Ма Шао-ю довольно серьезно отнесся к этому титулу и после праздничного фейерверка по поводу своего назначения приступил к делу. Он назначил китайского офицера Лю командиром конного полка численностью 480 сабель и приданной конной батареи в 9 орудий. Сам Ма Шао-ю остался с конным отрядом в 700 сабель и ротой пехотинцев в 160 штыков. Лю был направлен на соединение с генералом Яном, пытавшимся удержать позиции под Маларбаши, атакуемые соединенными дунгано-уйгурскими силами. Тимур обошел Маларбаши и атаковал отряд Лю, двигавшийся к городу. Значительно превосходившие по численности уйгуры (около 5 тысяч) нанесли жестокое поражение китайцам, а их командир Лю погиб. Генерал Ян попал в окружение и покинул Маларбаши, перед отступлением китайцы разграбили и подожгли город. Китайская колонна двигалась медленно, мост через реку Кашгар был сожжен, и пока китайский отряд переправлялся, он был уничтожен. До Кашгара добрались только 65 человек, генерал Ян попал в плен. Положение Ма Шао-ю стало критическим. Ко всем несчастьям, свалившимся на головы китайцев в Кашгарии, добавился еще мятеж киргизов под предводительством Усмана Али. Киргизы были хорошо вооружены и прекрасно приспособлены к войне в горах Тянь-Шаня.

После захвата уйгурами Яркендского оазиса китайская власть оставалась только в городе Кашгаре. Описание города представляет определенный интерес. Все города Кашгарии были построены по одному принципу: к городу старому, населенному мусульманами, примыкал город новый, укрепленный, населенный китайцами, солдатами и чиновниками. Единственное отличие Кашгара состояло в том, что ямень (администрация) располагался в старом городе, а гарнизон в новом. Кроме того, за городскими стенами у Андижанских ворот располагалось русское консульство, там же в казармах находилась его охрана - две сотни семиреченских казаков. Первым русским консулом был Петровский, человек редкого ума и твердой воли. Там же, за городом, на холме было консульство его главных соперников - британцев, охранявшееся двумя взводами индийских сипаев. Главная улица города вела к базарной площади, где находилась знаменитая мечеть Идга, на воротах которой периодически выставлялась голова очередного возмутителя спокойствия. Население города составляло 60 тысяч человек, и хотя экономическая жизнь была сосредоточенна в Яркенде, местом средоточия губернаторов и мятежных деятелей был Кашгар.

В марте в Старом и Новом городе было введено осадное положение, особенно хорошо был укреплен Новый город, в котором находились огромные запасы оружия, продовольствия и фуража. Китайское население округи, напуганное резней, сбегалось под защиту его стен. Губернатор вооружил все китайское мужское население от 16 до 60 лет, но доверять жителям Старого города у него не было оснований.

Действовавшая в подполье партия "младоуйгуров" (мы называем их так по аналогии с младотурками) призвала на помощь киргизов и подготовила восстание в окружающих город кишлаках. Атака на Старый город началась утром 2 мая - киргизы пошли на штурм всех четырех городских ворот, а громадное количество уйгуров, вооруженных дубинами и самодельными пиками, со всех сторон лезло на стены. Схватка была непродолжительной, и к полудню весь Старый город за исключением яменя был захвачен. Надо отдать должное Усману Али - он быстро навел порядок и не позволил уйгурским повстанцам предаться грабежу. Сделано это было для поддержания дисциплины, а не из гуманных соображений - на следующий день киргизы зарезали около сотни китайцев вместе с их женами и наложницами. К вечеру отряд Тимура численностью в 300 человек вошел в город, следом шли дунгане. Не останавливаясь в Старом городе, они прошли в Новый, где по предварительному сговору с британским консулом им открыли ворота. Гарнизон сдался Ма Чан-цану, никаких эксцессов не произошло. Дунгане даже взяли под покровительство окруженных в ямене Старого города китайцев.

К лету 1933 года в руки восставших попала вся Кашгария. Власть оказалась в руках местной уйгурской верхушки, которая приступила к созданию собственного государства и ее интересы никак не совпадали с интересами дунганских союзников.

Чин Шужэнь заметался в поисках выхода и принял решение, которое ускорило развязку. С помощью советского генерального консула он заключил с СССР договор, по которому в обмен на военную помощь советской стороне были предоставлены торговые льготы и право на разработку полезных ископаемых. В политическом плане Синьцзян попал в советскую сферу влияния и его положение стало похожим на положение Монголии, в то время еще находившейся под номинальной китайской юрисдикцией. С Дальнего Востока были переброшены интернированные маньчжурские части, выучка которых сильно отличалась от местных в лучшую сторону. Был выше и их моральный дух. Солдаты урумчийского правительства вполне соответствовали древней китайской пословице: "Из плохого железа не делают гвоздей, из хороших людей не делают солдат". Набор их проводился примерно следующим образом: на главу местной власти возлагалась квота, которую нужно было выполнить любой ценой. Местные жители нанимали бездельников, слонявшихся по базару, и отправляли их в армию. Можно представить, какие это были вояки! Немногим лучше были и китайские офицеры - опиекурение было не самым худшим их недостатком. Обычным делом было содержание в списках "мертвых душ", продажа военного имущества, грабежи мирного населения. Этому войску было выделено восемь советских самолетов, перегнанных в Урумчи китайскими летчиками. И хотя Чин Шужэнь заключил договор с Советами в тайне от центральных властей, его содержание стало известно русскому командованию. Радости у казаков это, по понятным причинам, не вызвало.

Тем временем объединенные силы уйгуро-дунганских повстанцев, окрыленные успехами, двигались на Урумчи. Столица Синьцзяна лежала у подножья северных отрогов Тянь-Шаня и называлась тогда Тихуа, что значит "город просветления". Располагался город на правом берегу реки Урумчи, река напоминала русским эмигрантам Большую Алматинку в Верном. Город был окружен глинобитной стеной высотой около 4,5 метра и длиной 6 километров. В стене было семь ворот шириной около 4 метров, примерно такова же была и толщина стен. Через северные ворота можно было попасть сразу в китайский город, где располагался ямень, административное сердце города и провинции, дальше к югу находился мусульманский город, а возле южных ворот был русский квартал, где находилось консульство. На территории консульства была церковь, в начале двадцатых годов большевики хотели переделать ее в клуб, но этому резко воспротивились не только верующие, но и губернатор провинции, и все осталось по-старому.

В конце февраля 1933 года мятежники оказались под стенами города, Урумчи был тесно осажден сартами и дунганами, начался первый штурм. Особо жестокое сражение разыгралось у Западных ворот. Несмотря на сопротивление прибывших из Маньчжурии свежих китайских солдат, атакующим удалось ворваться в город, они заняли дома на Мостовой улице, установили на крышах пулеметы и смогли нанести значительный урон русским, оборонявшим этот участок. Положение усугублялось тем, что улица была запружена беженцами. По приказу китайского начальника гарнизона дома были подожжены. Казаки пошли врукопашную и через несколько часов отбросили дунган от города, нанеся им тяжелые потери. На следующий день с этого места свезли около двух тысяч трупов.

Отброшенные от города восставшие наводнили его окрестности, разоряя все на своем пути. Были сожжены все склады с продовольствием, разрушены хутора и заимки, убиты тысячи местных жителей. Губернатор приказал отряду Шен Шицая идти на выручку провинциальной столицы. Ему пришлось оставить Дананченскую крепость, которую тут же заняли дунгане. 1 марта Шен Шицай подошел к пригороду Читанван и с хода атаковал неприятеля, который в панике бежал. Наступившая темнота помешала развить успех. Дунгане отступили, но угроза нашествия не была снята. С наступлением весны возросла угроза эпидемий. Для очистки города от трупов было мобилизовано все взрослое население под командованием Айчен Ю, посланника партии Гоминдан, сыгравшего значительную роль в освещении событий данного периода.

Положение правительства провинции было, тем не менее, отчаянным. Под его контролем оставались Илийский и Тарбагайский районы, а также пригороды провинциальной столицы. После захвата Хаджи Ниязом города Хами провинция была отрезана от Нанкина, прервалось авиационное сообщение. Усугубила положение попытка мятежа в городе Манасе, и хотя мятежникам удалось всего лишь сжечь почту, против них пришлось направлять русских кавалеристов. Организатор мятежа, лейтенант китайской армии, был пойман и расстрелян, остальные мятежники были рассеяны. Благодарный правитель города поднес Папенгуту миллион ланов. Видимо, это явилось причиной задержки жалованья казакам.

Плохое управление и неумелые действия китайского генерал-губернатора генерала Чин Шуженя возбудили общий ропот в населении. Русские были также крайне недовольны поступками и мероприятиями этого китайского сановника, который третировал русских командиров, нанося им незаслуженные оскорбления, неумело руководил военными действиями и вообще делал много такого, что могло только усиливать в крае гражданскую междоусобицу. Даже мусульмане, отогнанные от Урумчей, пообещали теперь прекратить войну, если будет сменено правительство Синьцзяна.

В результате этого всеобщего недовольства созрел заговор против Чин Шуженя, что привело к закономерному перевороту и приходу к власти Шен Шицая.

События 12 апреля 1933 года можно восстановить с большой степенью достоверности, опираясь как на письменные свидетельства участников событий, так и на устные воспоминания одного из очевидцев - Александра Федоровича Серикова, ныне проживающего в Австралии. А.Ф. Сериков, сын последнего атамана Карабулакской станицы Семиреченского Казачьего Войска, родился в 1914 году и в феврале 1932 года был призван в 3-й кавалерийский полк. Он прошел всю кампанию простым казаком и, демобилизовавшись в 1934 году, вернулся в Кульджу.

Заговор был задуман и осуществлен командиром русского отряда Папенгутом, главнокомандующим Шен Шицаем и выходцем из России Гумырко. О последнем известно, что он был оптовым торговцем и содержал автотранспортную компанию. Его дом был местом встреч местной элиты, бывали там и Папенгут, и Шен Шицай, и заезжие нанкинские эмиссары. Во время переворота Гумырко был посланником русских к частям, сохранявшим верность свергнутому губернатору. Следов участия в заговоре советского консульства проследить не удается.

Итак, утром 12 апреля Папенгут приказывает 1-му полку атаковать губернаторскую резиденцию. В рукопашном бою было убито одиннадцать русских и ранено пятнадцать. Китайцы пострадали больше - свыше полусотни убитых. К сожалению, губернатора захватить не удалось - через госпиталь он покинул резиденцию и исчез в неизвестном направлении. В это время 2-й полк занял городские ворота и ключевые посты в городе. 3-й полк остался в резерве в казармах. Отделение казаков на грузовике отправилось захватывать городскую казну. Через два часа они вернулись с грузовиком, полным денег. Следом прибежал министр финансов Чу, требуя вернуть деньги обратно. Разъяренные казаки хотели застрелить его, но прибежавшая жена министра упросила их не брать греха на душу. Части, оставшиеся верными губернатору, под командой полковника Яна пытались в течение суток контратаковать, но видя, что сам губернатор исчез, прекратили огонь и прислали парламентеров для переговоров. Отряд Шен Шицая стоял на восточных холмах возле города, не предпринимая никаких действий. В это время жена Шен Шицая вступила в переговоры с командиром маньчжурского отряда, стоявшего к западу от города, пытаясь заручиться если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом маньчжур. Ей это удалось, после чего Шен Шицай мог смело выходить на первый план.

Таким образом, Папенгут взял власть. Но не напрасно говорят, что взять власть это одно дело, а удержать ее – совсем, совсем другое. Какими могли бы быть варианты дальнейшего исторического развития?, теоретически? 1) Самостоятельная реализация власти казаками. Объявление и построение своего государства – напр. Сыньцзянского Казачьего Войска; утверждение Русского порядка, жизни и самоуправления при верховенстве Закона Божьего. Да, это был бы лучший вариант. Однако своих сил для него было явно недостаточно, тем более в условиях, когда с одной стороны затаилась Совдепия, с другой – поджимали, пытающиеся взять верх и навести свой порядок уйгуры с дунганами, с третьей – шевелился Китай. 2) Вариант сотрудничества с режимом большевиков – такое казаками вряд ли могло даже рассматриваться. 3) Можно было бы попробовать вступить в коалицию с дунганами и уйгурами. – Тоже неплохой вариант. Устроить перемирие. Объявить о независимости Сыньцзяна от Китая. Создать Верховный Совет. Включить туда представителей всех племен. Создать Народное Правительство, Народную Армию, китайцев демобилизовать и отправить по домам. Строить нормальную жизнь вместе. Но что было бы с немногочисленной русской диаспорой в огромном мусульманском море? Удалось бы не раствориться, уцелеть, элементарно выжить? С учетом азиатского лукавства, тех же сартов, - очень сомнительно. А возьмите уйгуров, они даже с дунганами никак не могли окончательно договориться, перетягивали одеяло, на что же тогда могли рассчитывать иноверцы - христиане? Представьте, что в Сыньцзяне был бы не Китай, а второй Афганистан или Пакистан - Русских в этих странах нет. Вот почему в тех условиях там доверия не было и не могло быть. 4) Вариант сохранения Китайской крыши. Китай в ту пору едва ли смог бы навязать свою волю кому-либо, поскольку сам разваливался. Возможно, именно по этой причине, данный вариант на тот момент и выглядел наиболее привлекательным. Да ладно, в конце концов были бы силы и желание и тогда всё можно переиграть и решить заново. Вероятно Папенгут просчитывал разные варианты и не по одному разу, но в конце концов остановился на последнем.

Ночью Папенгут собрал членов провинциального правительства для совещания. Министры довольно равнодушно отнеслись к судьбе губернатора. После краткой речи Папенгута приступили к формированию исполнительных органов. Исполняющим обязанности губернатора избрали Лю Вен-луна, старого чиновника, пережившего не одного губернатора. Выработали обращение, в котором заверили всех мирных жителей Синьцзяна в том, что порядок будет восстановлен и справедливость восторжествует. Было заявлено, что организаторы переворота не имеют личных претензий к свергнутому правителю и ему будет предоставлена возможность беспрепятственно покинуть провинцию. Доставить протокол заседания Шен Шицаю вызвался функционер партии Гоминдан Пей, тут же под конвоем двух казаков покинувший собрание. Они проводили его до городских ворот, дальше он отправился один.

Наступило тревожное утро. Шен Шицай не проявил никаких знаков готовности к сотрудничеству, Пей не возвращался. К восточным воротам потянулись арбы и подводы, груженые домашним скарбом. Русские семьи покидали город. Явилась делегация торговцев с просьбой разъяснить происходящее. Папенгут приказал полковнику Могутнову вместе с десятью казаками отправиться в лагерь Шен Шицая и выяснить его позицию. Было прекрасное утро, ярко светило солнце, земля уже просохла после стаявшего снега. Через час казаки были радушно встречены Шен Шицаем. Могутнов и он обнялись, и полковник объявил о переходе власти в руки Шен Шицая. После полудня его войска вступили в город. На митинге в штаб-квартире местного отделения Гоминдана Шен Шицаю был присвоен титул "дубаня". Переворот, стоивший казакам пятьдесят три жизни, был завершен. В этот день была Пасха и русские приветствовали друг друга словами: "Христос воскрес и Синьцзян воскрес", понимая, что униженная эмигрантская жизнь закончилась и власть отныне находится в их руках.

Бывший губернатор через несколько дней объявился в Чугучаке, откуда послал в Нанкин телеграмму, что Синьцзян потерян для Китая навсегда. Затем он проследовал в Теньцзин. Там он был арестован и перевезен в Нанкин, где предстал перед судом по обвинению в несанкционированном заключении договора с Советами. Чан Кай-ши не признал законными действия нового провинциального правительства и послал в Урумчи своего представителя Хуаня. Тем временем Ма Цзуин надвигался из Каньсу, как мамаево войско…

К тому времени все как-то забыли о нем, ставшем уже командиром 36-й дивизии вооруженных сил Китая. Нам трудно представить психологию помощников Чан Кай-ши, пытавшихся этим назначением привязать Ма Цзуина к официальной власти. Он даже окончил краткосрочные курсы для военачальников в Нанкине, но мечту о собственном государстве не оставил, и весной 1933 года дунгане, подкрепленные новобранцами и пополнившие свои запасы, двинулись на Синьцзян.

В мае Ма Цзуин был уже в Хами с немалой для тех мест силой в 7 тысяч бойцов. Полторы тысячи из них составляли старые вояки, остальные были набраны, частью насильно, в западных районах Ганьсу. В качестве вспомогательных войск использовали уйгурских повстанцев, в большинстве своем плохо вооруженных и не отличавшихся высоким боевым духом. Через неделю, пройдя через горы, дунганское войско начало штурм города Гучень, расположенного у северных отрогов Тянь-Шаня. Город взяли за сутки. Полторы тысячи китайских солдат сдались в плен, лишь полусотня казаков защищала крепость до последнего патрона. Захваченные дунганами 17 человек были расстреляны. Во время штурма был убит брат Ма Цзуина, тем не менее последний не стал вымещать злобу на пленных китайцах, зачислив в свое войско 300 приглянувшихся ему солдат, а остальных просто отпустил по домам.

Шен Шицай направил к Ма парламентеров, чтобы выиграть время и выяснить его намерения. Главе делегации Айчен Ю удалось посеять сомнения в душе молодого генерала. Он предложил ему стать главой Южного Синьцзяна, к тому времени и так уже захваченного уйгурами, создавшими на территории Кашгара два "независимых государства". Одно, с центром в Старом городе Кашгара - Исламская республика Восточного Туркестана, другое - Конфедерация Городов, расположенных южнее пустыни Такла-Макан, возглавлявшаяся религиозными авторитетами. Создать единое государство уйгурам не удалось.

После того как командиром гарнизона Кашгара Ма Чан-цанем был пойман и расстрелян его бывший союзник Тимур, а предводителю киргизов Усману Али надоела жизнь в городе и как-то утром он, собрав верных джигитов и гарем, ушел на горные пастбища, власть во всей Кашгарии перешла в руки хотанских эмиров, за исключением Нового города, гарнизон которого постоянно твердил о своей верности нанкинскому правительству. Позиция этих эмиров была резко антисоветской, антикитайской, а впоследствии и антидунганской, поскольку войско дунган вело себя как саранча, грабя мирных жителей. Нередки были случаи избиений, пыток и даже убийств с целью получения зерна и сена для лошадей. Вообще, жители Южного Синьцзяна всегда отличались известной консервативностью и их симпатии никогда не лежали ни к прогрессивным мусульманским деятелям в Западном Синьцзяне, ни к своим единоверцам дунганам на востоке в провинции Ганьсу. Симпатии уйгурского населения Кашгарии всегда принадлежали консервативным мусульманским режимам Турции, Ирана, Афганистана и духовная связь с этими странами необычайно сильна и по сей день. Естественно, что домовитым уйгурам пришлись не по душе единоверцы-освободители, призванные на помощь Йолбарс-ханом. Вначале прохладное отношение сменилось резко враждебным. Не лучшими были и отношения с единоверцами-киргизами, которые не только резали китайское население, но и с не меньшим энтузиазмом грабили уйгуров, а при приближении врага просто исчезали в горах. Поэтому, назначая Ма Цзуина правителем южного Синьцзяна, в Урумчи хотели убить сразу двух зайцев. Посланец долго расписывал перед генералом преимущества обещанного ему положения и даже пообещал содержать дунганское войско за счет провинциального правительства.

Пробыв в лагере Ма три дня, посольство отбыло восвояси. В двенадцати километрах от Гучена грузовик с делегацией был остановлен казачьим разъездом и посольство было препровождено к Папенгуту, который, внимательно выслушав Айчен Ю, выразил сомнение в искренности противника и сообщил, что авиационная разведка донесла о перемещениях дунган, никак не соответствовавших мирным намерениям. Папенгут по-военному кратко предложил атаковать неприятеля, Айчен Ю попросил его воздержаться от военных действий и отбыл в Урумчи.

На следующий день сражение все же началось. По-видимому, Папенгут, не получив никаких указаний, действовал по собственной инициативе; впоследствии ему это припомнят. Под его командованием было три казачьих полка и полк маньчжур. Дунгане наступали цепями со стороны поселка Желисары, казаки действовали в пешем строю, лишь 1-й полк послали верхом в обход правого фланга противника. В центре маньчжуры первыми вступили в бой, началась рукопашная схватка. Численный перевес был на стороне дунган, с криками "лейлы, лейлы!" они яростно бросались на казачьи цепи, но после залпов в упор отбегали метров на двести и все начиналось сначала. Несмотря на почти двукратный перевес, дунганам не удалось добиться сколь-нибудь ощутимых результатов. К вечеру бой утих, войска отошли на холмы и заночевали. Наутро дунгане боя не приняли, оставили Гучен и стали отходить на Милейхо. Казаки преследовали их до ночи и утром заняли Гучен. Затем 1-м полком был занят поселок Милейхо, расположенный между Тянь-Шаньскими горами и Каратагашем. Но вместо того, чтобы двинуться на Хами, как ожидал Папенгут, дунгане двинулись на Пичан, оставив для охраны дороги в Хами своего союзника Хаджи Нияза, не замедлившего тут же переметнуться на сторону Шен Шицая. Таким образом, Ма оказался отрезанным от своей базы в Ганьсу. Оставалось ему только одно - наступать. Но заняв Турфан, а затем Даванчен, Ма остановился. Находясь в этом стратегически важном пункте, дунгане угрожали непосредственно столице провинции.

Наступило затишье, казаки отступили на Урумчи. Началась очередная серия переговоров с Ма Цзуином, на сей раз их вел министр центрального правительства Ло. Переговоры закончились ничем, Ло добился от градоначальника Кульджи заверений в поддержке режима Шен Шицая, но эти заверения были нарушены два месяца спустя.

Тем временем Шен Ши-цай расправился со своими противниками в Урумчи и получил официальное признание нанкинских властей. Передышка закончилась и в конце октября началось наступление казаков на Даванчен - таким образом командование хотело снять угрозу с провинциальной столицы. Бои продолжались несколько дней, но Даванчен взять не удалось несмотря на введение в бой броневиков, один из которых дунгане подбили. Пленных Папенгут приказал зарубить - потери ожесточали обе стороны. К сожалению, мне неизвестны имена всех погибших казаков, я смогу назвать лишь некоторых. Это капитан Князькин, сотник Фокин, казак Бойков. Затем дунгане перешли в контрнаступление. Казакам пришлось бросить подбитый броневик, накануне дунгане уничтожили сотню китайской конницы. Отступать пришлось до озера Сайгу, при отступлении только 1-й полк потерял семь человек. Угроза нависла над самой столицей провинции.

В этой критической ситуации Шен Шицай обратился с отчаянной просьбой о помощи к северному соседу, который отреагировал так, как и должен реагировать союзник, не забывающий о своих интересах. Почему Советский Союз оказал помощь Шен Шицаю, а не великому революционеру, как называл себя Ма Цзуин, и пошел на союз с белогвардейцами? Почему вообще была оказана помощь? Причин было несколько. Во-первых, долгая смута под боком никому не понравится - это беженцы, диверсанты и прочие неудобства. Во-вторых, неизвестно, кто победит и как он будет относиться к своему соседу. В-третьих, в бою под Гученом был захвачен японский гражданин Тадаши Ониши, обретавшийся при штабе Ма с подозрительными намерениями, причем внятных объяснений по поводу его пребывания в Синьцзяне МИД Японии дать не смог. Более того, имели место контакты посланцев т.н. Исламской Восточно-Туркестанской республики с японскими и германскими представителями в Кабуле, что не могло ускользнуть от внимания советских спецслужб. Кроме того, при Ма были два турецких советника. В-четвертых, воспользовавшись слабостью соседа, можно получить торговые и другие льготы, о чем ярко свидетельствует договор, подписанный впоследствии 26 ноября 1940 года в Урумчи, по которому Советскому Союзу предоставлялись такие льготы, о каких и не мечтали победители во второй опиумной войне. В-пятых, воевать лучше на чужой территории, нежели на своей. Да и белогвардейцы будут под присмотром - мало ли чего от них можно ожидать. Пример организации корпуса "Осана" в Маньчжурии ярко показал: если ты не воспользуешься готовой вооруженной силой, ею воспользуется твой враг. Об этом, кстати, не стоит забывать современным руководителям России, которые никак не реагируют на притеснения русских в так называемом ближнем зарубежье, ведь их недовольством может воспользоваться кто угодно и не обязательно в интересах России.

В рассказах очевидцев я не обнаружил никакой тени враждебности между красноармейцами и белогвардейцами, хотя среди казаков были и такие личности, как Молчанов, служивший в ЧК и бежавший затем в Китай. Шен Шицаю пришлось пожертвовать несколькими своими помощниками, которых обвинили в подготовке заговора. 10 декабря Папенгут был отстранен от командования, вызван в Урумчи, арестован и расстрелян. Шен Шицай прекрасно помнил роль и позицию Папенгута в апрельском заговоре. Эх, дорогие генералы, не покидайте преданных вам войск - окруженные вашими порученцами, ординарцами и телохранителями, вы неуязвимы и никакая штатская штафирка не посмеет даже косо посмотреть в вашу сторону. Достаточно лишь мигнуть порученцу и он, мерзавец, будет болтаться на суку. Это хорошо знали древнеримские полководцы, которые поэтому часто становились римскими императорами. Командующим русскими частями был назначен генерал Бектиев, военным советником Шен Шицая стал полковник Антонов.

В ночь на Рождество началось наступление дунган на Урумчи. Передовые посты прозевали его начало, лишь на одном мобилизованный калмык, увидев приближающихся дунган, вскочил на коня и прискакал с этим известием в Урумчи. Командование сидело за праздничным столом и никак не хотело верить в такое неподходящее известие, однако начавшийся артобстрел города заставил их соображать быстрее. Тем временем дунгане, обложив Урумчи, двинулись на Чугучак. Чугучак был захвачен ими с ходу и так же с ходу оставлен под давлением 21-го стрелкового полка Красной Армии. Дунгане отступили на Манас, затем повернули на Кульджу. Еще 26 ноября кульджинский губернатор Чен Пей-янь перешел на сторону восставших, арестовав своего военного советника полковника Вяткина. Он захватил оружейный склад и вооружив всех, кого только можно было поймать на кульджинском базаре, двинулся на соединение с дунганской армией. Тем временем в окруженный Урумчи были посланы два самолета, которые, побомбив дунганские позиции, приземлились у дома Гумырко. Хотя бомбежка не нанесла дунганам большого урона, психологически к встрече с воздушным противником они не были готовы. 1-й полк двинулся на соединение с частями Красной Армии. В ночном бою, в котором погибли Рыхликов, Красиков, Турушев, Соломахин, Пугин, казаки прорвали окружение и вышли к крепости Саньчжи, занятой уже к тому времени советским 21-м полком под командованием Волгина. В крепости находились также 60 кавалеристов под командованием Иманова. На следующий день произошел новый бой, но заставить дунган снять осаду с Урумчи не удалось.

Через два дня прибыло подкрепление - пехота на 45 грузовиках под командованием Белова и батальон китайской пехоты. Наутро дунгане были атакованы на берегу реки Тутун, в 50 километрах от Урумчи. В ходе боев, длившихся несколько дней, дунгане были окружены, часть их была порублена на льду казаками, другая часть была прижата к горам и также уничтожена. На льду остались лежать около двухсот зарубленных повстанцев. Группа мятежников, двинувшаяся на соединение с войсками кульджинского губернатора, была окружена и в скоротечном бою уничтожена. Трехтысячный отряд генерала Чен Пей-яня постигла та же участь на горной дороге Кульджа-Аксу, замерзшие остатки отряда разбежались. Изменник-губернатор, поняв, что дело проиграно, застрелился. Его озлобленный заместитель расстрелял в Кульдже посланника Шен Шицая, маньчжурского полковника.

16 февраля Ма снял осаду со столицы и отступил на Даванчен, пытаясь там закрепиться. В мерзлой земле были вырыты окопы полного профиля, но долго сидеть в окопах может только хорошо обученная вышколенная армия, а не дунганское воинство. Под Даванченом дунгане в последний раз пытались перехватить инициативу, но сила была уже не на их стороне. Против них было сосредоточено до 10 тысяч пехоты и кавалерии, 6 броневиков, 11 самолетов, 28 орудий. Несмотря на отчаянную атаку в пешем строю, дунганам пришлось отступить, бросив разрушенную крепость. В этом бою Ма Цзуин потерял две тысячи убитыми и всего двести пленными - в плен брали редко.

Затем дунгане без боя оставили Сэйгу и стали отступать на Кашгар, где в Новом городе их поджидали соратники под командованием Ма Чан-цана. Русскими частями был занят Турфан. Уйгуры под командованием Йолбарс-хана отступили в Хами, но и там долго не задержались. Отступив в Аратам, они прислали парламентеров для переговоров. Дунгане беспорядочно отступали, но молодой генерал еще верил в свою счастливую звезду. Бектиев пытался блокировать его в Кашгаре, для чего бывший союзник Ма Цзу-ина Хаджи Нияз, которому был обещан пост главы мусульман юга Синьцзяна, со своими джигитами должен был задержать дунган, обороняя дорогу Токсун-Карашар, а полковник Антонов должен был соединиться с подкреплением под командованием Хлыновского, шедшим из Кульджи в Карашар. Если бы это удалось, дунгане попали бы в котел и им бы осталось либо сдаться, либо двигаться через пустыню в Хотан, а это была бы верная гибель. Но генерал Ма, прорвав уйгурскую оборону, ушел Кашгарию. Уйгуры, хотя численно и превосходили дунган, были плохо вооружены. Ходжа Нияз отступил в Аксу, чтобы привести свои войска в порядок.

В Корле Ма конфисковал четыре грузовика, принадлежавших экспедиции, нанятой нанкинским правительством якобы для проведения геодезических работ с целью строительства дороги, но, по-видимому, цели ее были иные. Хотя авиация пыталась разбомбить эти грузовики, Ма Цзуину со своим верным соратником Ма Хо-саном удалось уехать из городка невредимыми. Следом двинулась разгромленная повстанческая армия, грабя и уничтожая все на своем пути. По обочинам дороги валялись раненые, в муках дожидаясь смерти - Ма Цзуин не обременял себя такими излишествами как госпитали. Дунгане еще пытались как-то задержать продвижение русских, устраивая засады и нападая по ночам на казачьи разъезды, но безуспешно.

Прибыв с небольшим отрядом в Кашгар, Ма Цзуин объявил себя посланцем центрального правительства. Местное население, вконец измученное войной и деятельностью провозглашенной в сентябре 1933 года "Исламской Восточной Туркестанской республики", вначале восприняло Ма Цзуина как действительного восстановителя спокойствия. Его подручному Ма Фусану даже удалось временно захватить город Янгихисахр, но уйгурское войско под командованием Махмуда отступило на Хотан в полном боевом порядке в ожидании более благоприятного момента. Дунгане напали на консульство Великобритании в Кашгаре и убили несколько его работников. Подобные действия не вызывали одобрения у местных жителей. Правительство "Исламской Восточной Туркестанской республики" пыталось добиться международного признания, посланцы его главы Сабита Домуллы побывали в Афганистане, Персии, Индии и даже в Ташкенте, но нигде не были приняты как представители независимого государства. На митинге в Кашгаре Ма Цзуин призывал жителей вступить в свое войско, где они покроют себя славой как борцы с неверными. Выступившие старики просили оставить этот край в покое, так как за три года войны они потеряли все и командовать скоро будет некем.

Тем временем генерал Бектиев медленно, но верно продвигался к Кашгару. 14 марта была взята Куча, дунгане пытались закрепиться на правом берегу реки Чирчен-Дарьи, но она была форсирована русско-китайскими войсками. Вскоре все города вдоль южных отрогов Тянь-Шаня оказались в руках Бектиева. 12 апреля казаками практически без боя был занят Аксу, после чего русская бригада не оказывала почти никакого давления на дунган, позволяя им покончить с мятежной "республикой".

В это время Ма Цзуин посетил советское консульство в Кашгаре. О чем он говорил с консулом Максом Думписом, осталось в секрете, но 5 июля грузовик в котором сидели сам Ма, несколько его офицеров и сотрудник советского консульства, пересек возле Иркештама китайско-советскую границу. В СССР Ма Цзуин попросил политического убежища, после чего был перевезен в Алма-Ату, затем в Москву, где прожил два года до своей смерти. Умер он при загадочных обстоятельствах, ходили слухи, что его отравили. Во всяком случае, так объясняет его конец Шен Шицай, посетивший Москву в 1938 году. ...Через две недели Бектиев занял Кашгар, остатки дунганских войск под командованием Ма Хо-сана, заняв несколько городков на южной окраине пустыни Такла-Макан, продержались еще три года, не предпринимая никаких активных действий. Война практически закончилась. Премьер "Исламской Восточной Туркестанской республики" Сабит Домулла был повешен в конце июня в Аксу, но провинциальное правительство не приложило к этому никаких усилий, это сделали подручные Хаджи Нияза. За заслуги перед правительством провинции Хаджи Нияз был назначен пожизненным гражданским губернатором Синьцзяна - китайцы всегда были большими выдумщиками на громкие и ни к чему не обязывающие титулы. Не напоминает ли это читателю кое-что? Действенность древнего китайского правила "уничтожать варваров руками самих варваров" еще раз было продемонстрировано Синьцзяну. В сентябре представители Ма Хо-сана заключили с провинциальным правительством договор о прекращении огня.

Красноармейцы покинули Синьцзян. Для казаков тоже наступил отдых, но по домам их не отпускали до первых признаков неповиновения, которые не замедлили проявиться в 3-м полку, расквартированном в то время в Аксу. Поводом послужило намерение командования перевести полк в Хами для несения гарнизонной службы. Естественно, известие о переводе полка к черту на рога вызвало недовольство казаков. Многие находились в строю уже четвертый год, и после того, как угроза русскому населению провинции миновала, не видели смысла в продолжении службы, тем более, что боевые действия кончились и платить стали вдвое меньше. Утром весь полк высыпал на площадь с криками о роспуске по домам, требованиями возврата наградных денег, жалобами на амуницию и т.д. Генерал Чернов вышел к казакам в сопровождении начштаба полковника Шота, выслушал их, но внятных объяснений, куда делся миллион ланов, полученных в награду от градоначальника Манаса, дать не смог. Погорланив, казаки разошлись. На следующий день прибыл генерал Бектиев. Как водится, смутьянов стали вызывать на допрос в штаб, никаких наказаний за этим не последовало и через несколько дней началась демобилизация. Казакам выдали жалованье за месяц вперед и коня, с этим они и возвращались по домам. Русская община потеряла в этой войне около полутора тысяч человек.

Шен Шицай стал красным милитаристом, впоследствии он вступил в ВКП(б). Чтобы в полной мере оценить действия Шен Шицая и не представлять его примитивным властолюбцем, которому наплевать на интересы отечества, надо представить себе положение, в котором находился Китай в 1934 году. Китай не представлял собой единого государственного организма, отношения со многими провинциями походили на отношения Москвы с Чечней. Маньчжурия была оккупирована японцами и на ее территории было создано государство Маньчжоу-Го, оккупирована была также провинция Чжехол. Хотя формально Япония и Китай не находились в состоянии войны, бои на линии соприкосновения японских и китайских войск были постоянными и китайцы несли немалые потери. Но наибольшую опасность представляли, по мнению Гоминдана, коммунисты, захватившие власть в провинции Чжанси. В 1934 году нанкинское правительство предприняло попытку ликвидировать это, по их мнению, осиное гнездо, возглавляемое Мао Цзе-дуном. В операции было задействовано до миллиона солдат и триста самолетов, но коммунистической армии под командованием Чжу Дэ удалось прорвать фронт и начать Великий поход, который привел их к победе в 1949 году. Как видно, в подобной ситуации Шен Шицаю приходилось рассчитывать только на себя, и время показало, что Синьцзян не был отторгнут от Китая и не стал второй Монголией, вторым Тайванем или шестнадцатой советской республикой…

К октябрю 1934 года демобилизация была закончена. Выдавалось жалование на месяц вперед, а также конь, находившийся до этого в ведении каждого бойца. Русские войска под разными предлогами были разбиты на мелкие части, а затем обезоружены и распущены. В строю оставались лишь офицеры, изъявившие желание участвовать в подготовке китайской армии. Также появилось огромное число советников и специалистов из Советского Союза. Было создано охранное бюро, которым руководил присланный из Москвы чекист Погодин.

Земля у сторонников Ма Цзуина была конфискована и передана демобилизованным казакам. Назначена была также пенсия семьям погибших. На каждого демобилизованного выделялось по 10 гектаров орошаемой земли. В поселках, где проживали дунгане – Тугирак, Аблаш, Нилка – теперь стали жить русские. Нилка вообще стала походить на казачий поселок где-нибудь на Кубани. Впечатление усиливалось тем, что многие жители продолжали носить казачьи фуражки с красным околышем. Многие приобретали земли на отдалении и учреждали заимки, где разводили скот и пчел. Например, семья Маметьева в поселке Кишибаши имела 120 пчелосемей и собирала порой до 800 пудов меда. Если учесть, что стоимость пуда меда равнялась месячной зарплате рабочего, то Маметьевы были людьми зажиточными. Много было учреждено маслобоен с ручным приводом, которые производил в Кульдже умелец Божков. Так, например, казак станицы Карабулакской Федор Хлыновский арендовал 60 дойных коров у киргизов, нанимал ежегодно 3 доярок и полученное масло делил пополам с владельцем скота. Подобная система называлась "ортак” и была довольно распространена в Илийском районе. Зажиточно жили русские люди. Хозяйства в 50 коров и 200 овец были совсем не редкостью. Многие держали работников. Условия оплаты были следующими: хозяин обязывался кормить и одевать работника, а по истечении полугода ему выплачивался годовалый жеребенок и несколько мешков зерна. К слову сказать, мельницы находились тоже в русских руках. Вообще внедрение водяных мельниц в Илийском районе было делом рук Максима Зуева, приехавшего из Семиречья в 1919 году, до этого использовались мельницы с ручным и конным приводом. Производительность их была чрезвычайно низка. За день можно было намолотить до двух пудов муки. С внедрением водяных мельниц картина резко поменялась: перемалывали за ночь до тонны муки, причем мука эта была высокого качества. Вырубание камней для мельниц находилось в руках нескольких русских семей и давало верный источник дохода на протяжении не одного десятилетия. И по сей день русские в Кульдже заняты этим. Немалый доход приносило русским бахчеводство, хотя землю в этом случае приходилось арендовать у шибинцев – потомков маньчжур, расселенных династией Цинь в XVIII веке для охраны границы. Наш старый знакомый А.Ф. Сериков после ухода со службы в департаменте дорог занимался этим с немалой прибылью для себя. Надо отметить, что казаки старались всегда заменить государственную работу на свое собственное хозяйство. Несмотря на оконченные им курсы бухгалтеров под руководством Ильи Илидоровича Соколова – старого дореволюционного счетовода, который выпустил из-под своего крыла около ста бухгалтеров, а затем последующую ударную работу в дорстрое, где русские заняли все более или менее значительные места под руководством своего военного шефа генерала Бектиева, Александр Федорович вернулся к своему хозяйству.

Тот же самый путь прошел и вышеупомянутый Федор Хлыновский, призванный в 1937 году на службу и прошедший ее под командованием сибирского казака полковника Ананина в городе Аксу. Затем был зачислен в летную школу в Урумчи, но вскоре был отчислен по приказу приехавшего с инспекцией советского генерала как "белый бандит”. Впоследствии этого генерала репрессировали как троцкиста. Жалеть мы его не будем. Хлыновский было уже собрался ехать обратно в Аксу, но неожиданная встреча с Бектиевым, знавшим его отца и дядю Зиновия, решили его судьбу. Он был отправлен на учебу в госпиталь, где из него сделали лаборанта, им он и пробыл до своего заболевания тифом, которое напрочь отбило у него охоту служить при больнице. Подобная история произошла с Савенковым Иваном Андреевичем, который, окончив военно-ветеринарную школу в Урумчи, вернулся в родной Аблаш к своему участку, выделенному его семье за гибель отца в дунганской войне. По-видимому, занятие сельским хозяйством было выгоднее всякой службы. Представители Совинторга и их конкуренты, татарские и уйгурские купцы, очень активно скупали сельскохозяйственную продукцию. Синьцзян был завален ширпотребом, произведенным в Советском Союзе, хотя в нем и самом не хватало самого необходимого. Основная масса русского населения проживала не в городе Кульдже, а по всему Илийскому району, занимаясь сельским хозяйством. Русских было не менее 30 000. В Кульдже проживало 5000 русских, в Шарасумэ, административном центре Алтайского округа, примерно 150-200 русских семей в основном из алтайских казаков и купцов; 700 семей староверов проживали в поселках Чингур, Ком, Калгатон, Кильтекей и Коба. В Чугучаке проживало около сотни русских семей. Его вообще называли сибирским городом в Китае, так велико было влияние русской общины. Архитектура домов в Кульдже по сей день носит следы русского влияния. Даже в американском туристическом справочнике на это указывают.

Город располагался на берегу реки Пеличинки, несколько вдалеке от реки Или, на ее северном берегу. В северной части города находилась Орынбакская крепость. Она была окружена глинобитной стеной высотой 3-4 и толщиной 1-1,5 метра и была построена в XIX веке. К моменту описываемых событий крепость обветшала, но выглядела все же внушительно, и располагавшийся внутри гарнизон усиливал это впечатление. Рядом, южнее, располагалось мусульманское кладбище с мечетью. Через реку находился аэродром и летная школа, где преподавали советские инструктора. На берегу же реки Пеличинки (автор употребляет русское название, как ее звали уйгуры и киргизы –неизвестно) располагалось другое примечательное здание – советское консульство. Здание, окруженное крепкой кирпичной стеной с бойницами, было построено в 1880-х годах, когда Илийская долина была занята русскими войсками, и являлось самым значительным зданием в городе. За стеной располагался сад с огромными дубами. Главная улица, которая называлась проспект Сталина, тянулась параллельно реке Или. На этой же улице был ямень, где находилась вся китайская власть, и штаб-квартира Гоминдана. Почти на окраине города, в южной части, располагался так называемый Семейный парк. Здесь устраивались митинги, концерты и танцы для молодежи. Жизнь в Кульдже, несмотря на отсутствие водопровода и канализации, была довольно удобна. Каждое утро по улице ехал с тележкой мясник и продавал мясо в кредит, шел зеленщик, выкрикивая: "Чеза! Лаза! Помидор!”. Молочники привозили молоко, масло, творог прямо на дом. Лепешечники пекли хлеб прямо на улицах в тандырах и, когда доставали невообразимо вкусный и нечерствеющий токаш, кричали: "Биринши! Екинши! Ушинши!”, т.е. первый, второй, третий. Появлялся мороженщик и продавец шлянфу. В принципе женщины могли не утруждать себя приготовлением пищи. В конце каждого месяца нужно было рассчитаться. Иначе продавец мог лечь у ворот дома и находиться там до расчета. К неудовольствию хозяек было также открыто неисчислимое количество кабачков. Водочные заводы Пугачева и Михельсона снабжали русской водкой всех желающих.

Имелась в Кульдже и паровая электростанция, которой владела одна немецкая семья на протяжении 60 лет. По течению реки Кунес располагались угольные шахты, которые снабжали топливом жителей, а также котлы электростанции. Количество рабочих на двух угольных станциях составляло 100 человек. Владельцев у этих шахт было столько, что кому они принадлежали, сказать трудно. Для любителей культурного отдыха был клуб, в котором устраивались просмотры в основном советских фильмов, а в летние дни в семейном парке устраивались танцы, на которых играл духовой оркестр.

В городе существовало три средние русские школы. В одной сохранялась старая система образования и называлась она гимназией. Две другие учили детей по советскому образцу, благо учебниками снабжало советское консульство. Преподавание в советской школе невозможно отделить от политики, кто ее прошел, тот хорошо об этом знает. Но все же пионерской и комсомольской организаций в школах не было. Из-за нехватки учителей окончивший успешно десятилетку мог претендовать на место преподавателя в начальной школе. Последние были в поселках Нилка, Тугирак, Кашибаши, Чимпанцзы, Аблаш.

После войны был учрежден шанзунат (правление), который ведал делами русской общины. Первым председателем был избран Новиков. В ведении шанзуната были школы, клубы, социальная помощь, а также суд. Т.е. русское население было выведено из-под китайской юрисдикции и учреждено что-то вроде русской полиции. После осуждения преступник передавался китайским властям.

После дунганской войны китайские власти предприняли действия, которые можно назвать последней попыткой создания казачьих поселений в истории. Вдоль реки Манас существовали китайские поселения и крепости для защиты города Урумчи с севера от киргизских бандитов. Но во время войны эти поселения и крепости были полностью вырезаны. Шен Шицай, пораженный высокими боевыми качествами казаков, решил поселить их по реке Манасу с целью использования этих качеств в полной мере. С этой целью в Кульдже было набрано 200 желающих семей, которым была выделена арба и лошадь для переезда. По дороге правительство обязалось снабжать коней фуражом, а по прибытии на место выделить подъемные. Первая группа во главе со старым жителем Кульджи Сабаржинским выехала ранней весной 1936 года. Вторая группа выезжала несколько позднее и, не доехав до местечка Чугой на Манасе, где разместилась основная часть, основала выше по течению поселок Антоновку. К сожалению, местность, выбранная для поселения, оказалась не совсем удачной. Весной воды в реке было мало, а летом разлив затапливал окрестности, превращая все в болото. Попытки построить плотину не увенчались успехом. Поэтому полив огородов оказался невозможен. Вообще воевать и копать арыки кетменем – это немного разные вещи. Кроме того, деспотические замашки Сабаржинского только ухудшили обстановку. Переселенцы стали перебегать из Чугоя в Антоновку, а после наводнения сбежали и оттуда под поселок Манас к переправе, и стали просить у местного дубаня поселиться на его земле. Тот посоветовал обратиться за разрешением в Урумчи. Тогда общество, выделив 10 человек, отправило их в Урумчи для переговоров. Приехав на грузовике в провинциальную столицу, ходоки остановились в доме у председателя шунзуната Сорокина. Наутро их принял Шен Шицай. Он попросил их вернуться на старое место в Чугай и пообещал выделить по 800 ланов на каждого переселенца, но русские отказались наотрез, настаивая на манасском варианте. Тогда Шен Шицай приказал поместить их в холодную совместно с базарными ворами. Наутро все делегаты согласились ехать обратно в Чугой, кроме Якова Краснова, которому год пришлось провести в тюрьме, налаживая сенокосилки для покосов дубаня. Остальные вернулись в Чугой, где еще два года пытались наладить свою жизнь, разрабатывая асфальт в горах и возя его на продажу в Урумчи. После того, как Сабаржинский был арестован и репрессирован, переселенцы разбежались окончательно. Яков Краснов после года отсидки и выплаты всех долгов за переселение вернулся домой в Кульджу.

Чтобы более полно осветить жизнь русской общины в Синьцзяне, необходимо перенестись из пасторальной Илийской долины на юг в Кашгарию, события в которой очень быстро повлияют на всю провинцию. Расклад сил был следующий. 36-я дивизия, возглавляемая подручным сбежавшего в СССР Ма Цзу-ина Ма Хо-саном, заняла ряд городов южнее пустыни Такла-Макан, из которых самым большим был Хотан, превратив этот район в единый военный лагерь. Трудно представить себе все тяготы, выпавшие на долю местного уйгурского населения под властью десятитысячного воинства с лошадьми, которых они должны были кормить и снабжать всем необходимым, в то время как войска занимались учениями и развешивали по городам антияпонские лозунги. Шен Ши-цай никак не реагировал на их нахальные претензии на полное господство в провинции до тех пор, пока не укрепил свои позиции и в самом Урумчи. Самого Шен Шицая Ма Хо-сан считал марионеткой Москвы. Периодически в Хотан приходили письма, снабженные печатью самого Ма Цзуина, в которых он сообщал, что переговоры с Кремлем идут успешно и вот-вот он явится во главе отряда НКВД, который поможет им покорить весь Синьцзян. Кто на самом деле писал эти письма, остается неизвестным. Эти письма читались перед строем дунган для поднятия боевого духа, заставляя их еще более усиленно совершенствовать свое воинское мастерство. Как отмечал путешественник Флеминг, в 1935 году посетивший Дунганистан в компании купца Бородишина, соратника Анненкова по гражданской войне, нигде в Китае солдаты не тренировались с таким старанием.

Уйгурское воинство в количестве 2000 человек под командованием Махмуда было размещено в Старом Кошгаре, Янги-Хиссаре и Яркенде. Хотя Махмуд и имел звание командира дивизии, доверять ему было сложно. Правитель Нового Кашгара, Ма Шао-ю, доверием властей тоже не пользовался. В Кашгар градоначальником был назначен ретивый китайский националист Лю Пин, который приказал повесить портрет основателя республики Сунь Ят-сена на мечети Идга. Когда к нему пришли почтенные старики с просьбой снять его со стены, то их сначала избили, а потом посадили в тюрьму за неуважение к основателю государства. В сознании населения еще больше укрепилась мысль, что власть захватили большевики. Не менее оскорбительно для местного населения было введение в школах строевой подготовки вместо изучения Корана. В Кашгарии была организована полиция во главе с коммунистом Кадырбеком, который навербовал в нее киргизских конокрадов. Эти люди стали внедрять в обращение новые деньги, избивая непокорных и прибивая к воротам мечети за уши наиболее упорных из них. Подобные дикие выходки привели к очередному брожению среди уйгур. Новой надеждой их стал дивизионный командир Махмуд, но окруженый офицерами, выученными в Советском Союзе, он не мог организовать полноценный заговор. В марте 1937 года он бежал в Индию. В январе этого же года Шен Ши-цай, чувствуя, как накаляется обстановка, объявил призыв русской молодежи. Кавалерийский казачий полк был размещен в Аксу в специально построенных казармах. Командиром полка был назначен сибирский казак полковник Ананьин. Вначале новобранцы были одеты в русскую форму, но затем через год обмундирование заменили на китайское. Вначале было призвано 276 человек из Илийской долины. Затем к ним прибавили 20 человек с Алтайского округа. В апреле, после бегства Махмуда в Индию, восстали уйгурские гарнизоны в Янги-Хиссаре и Яркенде. Уничтожив просоветскую администрацию в этих городах, они двинулись на Кашгар. Лю Пин послал 9 самолетов бомбить города повстанцев и воззвал о помощи в Урумчи. 20 мая повстанцы заняли старый город в Кашгаре. В это же время, по просьбе провинциального правительства в Урумчи, бригада красноармейцев численностью до 5000 человек пересекла границу и в августе под Аксу совместно с провинциальной армией под командованием Ананьина нанесла сокрушительное поражение сводной уйгурской армии. Два предводителя, Кичик и Ахунд, с 200 человек бежали в Яркенд. Дунгане под предводительством Ма Хо-сана, оккупировавшие было Старый Кашгар и осадившие Новый, не стали дожидаться встречи с превосходившим их по силе противником, растворились в горах Тибета, а сам Ма Хо-сан со своим штабом бежал в Индию.

15 сентября остатки повстанцев сдались в Яркенде. Предводители были казнены и провинциальные силы полностью оккупировали Южный Синьцзян. Советские войска на сей раз не покинули Синьцзян, а заняли Хами силами 8-й бригады. Около тысячи бойцов и командиров были размещены в Урумчи на заводе по сборке самолетов, который носил официальное название Сельскохозяйственной фабрики, а в народе назывался 10-й площадкой. Казаки на сей раз не проявили особого энтузиазма в подавлении восстания и в начале 1939 года полк, к тому времени переведенный в Карашар, был разоружен и всех отправили по домам.

Для полного освещения ситуации, в которой оказались русские в Синьцзяне, перенесемся теперь в Алтайский округ, в котором проживало немало наших соотечественников, в основном из староверов. Кто общался с ними, тот знает, что это мирный трудолюбивый народ, живущий по принципу: "не тронь нас и мы тебя не тронем”. Ко времени описываемых событий жизнь в Китайском Алтае в основном устоялась. Налоги, собираемые с русских, были необременительны и платить их можно было не деньгами, а результатами своего труда. Необходимо было свозить пшеницу в Шарасумэ. В этом городе, расположенном на берегу реки Кран, было консульство и шанзунат под председательством бессменного главы Денисова, которому во взаимодействии с консульством удалось основать школу-семилетку, клуб и библиотеку, в которой можно было получить книги русских писателей и почитать газету на родном языке, издаваемую в Кульдже. Лишь борьба китайцев с киргизским родом Киреев постоянно беспокоила жителей и впоследствии лишила их покоя совсем. До 1942 года русские не конфликтовали с киргизами. Киргизы пасли их скот и покупали у них зерно, муку, мед и т.д. Скот сдавался на том же условии "ортак”, что и в Кульдже. "Ортак” по-киргизски – середина, половина, т.е. половина приплода отдавалась пасущему. Скот угоняли далеко к балкам. Затем он очень хорошо скупался татарами-перекупщиками и угонялся в Советский Союз через Совинторг, который открыл свое отделение в Синьцзяне в 1926 году. Только в 1942 году было закуплено этой компанией 18 100 коров, 50 200 лошадей, 481 000 овец. Гораздо больше проблем возникло у киргизов с китайцами-поселенцами и китайскими гарнизонами, разбросанными по всему округу. Поселяясь в Синьцзяне, китайцы тут же утверждали свой собственный образ жизни, в котором места киргизам не оставалось. Они не пили молоко, не держали скота, не покупали у киргизов продукты животноводства, не водили с ними дружбу, не сдавали скот в аренду и купить у них было нечего. Кроме того, китайское общество было довольно сильно разложено денежными отношениями и золото ставилось выше человека, что не бывало у киргизов. Многие киргизы, прибывшие в Китай, бежав от "коммунизма” и голода товарища Голощекина, бывшего тогда главой республики, были обескуражены слухами о растущей китайской эмиграции. Кочевой мир и привычная система ценностей рушилась на глазах и, естественно, что это вызывало протест. В 1934 году представители киргизских родов собрались на съезд в Койсу, Северный Синьцзян. На этом собрание было решено начать борьбу против китайцев с целью изгнания их из Синьцзяна вообще. Начались налеты на китайские заимки, угон скота, сопротивление властям. В ответ началась кампания разоружения и реквизиции скота. Так как к тому времени Синьцзян попал под сильное влияние Советского Союза и шахты под руководством советских инженеров появились повсеместно, то неизбежно колонны грузовиков, везшие оборудование и продукцию, подвергались нападению. В 1937 году началась крупномасштабная операция по замирению округа, в которой было задействовано 8000 китайских войск, 200 бойцов МНР, а также советская авиация. В марте 1940 года в горах Бадайшана восставшие были разбиты, а их руководитель Ногайбай убит. Но подавить восстание не удалось. Киргизы быстро оправились от потерь и под предводительством сына Ногайбая Ирисхана и его помощника Оспан-батыра здорово потрепали китайцев уже через месяц. Шен Шицай решил вступить в переговоры. Условия, на которых киргизы соглашались прекратить военные действия, были следующие:

1. Освобождение всех невинно арестованных