Антиколчаковские перевороты эсеров в Сибири, декабрь 1919 г

Новониколаевск осенью-зимой 1919 г. http://bsk.nios.ru/content/novonikolaevsk-osenyu-zimoy-1919-g.html

Предыстория

После государственного переворота 18 ноября 1918 г. и замены Директории (Временного Всероссийского правительства) военной диктатурой А.В. Колчака.сибирские эсеры заняли враждебную к колчаковскому режиму позицию, а во второй половине 1919 г. приступили к созданию подпольных дружин, пропагандисткой работе среди военнослужащих с целью свержения власти Верховного правителя и недопущения советизации (установления большевицкой власти) Сибири путем организации здесь «буферного государственного образования» на демократической основе во главе с Всесибирским Учредительным собранием.

В течение 1918-1919 гг. в Новониколаевске (ныне Новосибирск) действовало Сиббюро ЦК РСДРП (меньшевиков), которое с конца 1918 г. перешло в оппозицию к белым. Местные члены этой партии сосредоточили свои силы в профсоюзах и кооперативных организациях. Систематические разгромы, «ликвидации» и аресты привели в начале сентября к прекращению организованной деятельности коммунистического подполья и городского комитета РКП(б). Как вспоминала Е.К. Сурнова: «В сентябре начались массовые аресты, расстрелы. За холодильником на 2-ой Ельцовке трупами расстрелянных было заполнено 8 рядов». 1 ноября начальник городской милиции докладывал управляющему губернией, что среди рабочих замечается «затаенная злоба» против существующего правительства и надежда на возвращение большевистской власти. С началом отступления на фронтах появились агитаторы. Потеряна надежда на победу. До падения Омска (14 ноября) этого не было заметно, теперь это стало явным. На базарах и на вокзале «таинственные, чудовищные, прямо-таки сказочные рассказы о сдаче Омска», «Чувство животного страха и личного самосохранения преобладало над всеми другими соображениями».

8 ноября 1919 г. Совет министров принимает решение о передислокации в Иркутск, а 10-го утром выезжает из Омска. В ночь на 12 ноября вслед за правительством отправился Верховный правитель России адмирал А.В. Колчак вместе с генштабом, канцелярией, охраной и «золотым» эшелоном в шести литерных поездах. В момент сокрушительного поражения от режима поспешили отмежеваться чехи. 13 ноября Чехословацкий национальный совет в меморандуме заявил: «Под защитой чехословацких штыков военные русские органы позволяют себе такие дела, от которых весь цивилизованный мир приходит в ужас. Выжигание деревень, убийство мирных граждан целыми семьями по подозрению в политической нелояльности составляют обычное явление, а ответственность за все это перед судом народов целого света падает на нас за то, что мы, располагая военной силой, не воспрепятствовали этому бесправию». Личный состав Чехословацкого корпуса (около 40 тыс. чел.) вместе с военным имуществом и награбленным барахлом (включая женские украшения, породистых лошадей и «даже собрание книг Пермского университета»), рассредоточенный примерно в 20 тыс. вагонах, оказался под ударом советских войск и начал спешную эвакуацию, блокировав перевозки по Транссибу. Интервенты, спасая чехов, пожертвовали Колчаком, огромной массой отступающих войск и беженцев.

В ночь на 20 ноября Верховный правитель России прибыл в Новониколаевск и пробыл вместе со своими эшелонами здесь до 4 декабря, поскольку чехи отказались его пропускать дальше на восток к правительству, обосновавшемуся в Иркутске. Две недели, проведенные в городе, А.В. Колчак попытался использовать для кардинальной реорганизации всей системы управления с целью предотвратить окончательный развал Восточного антибольшевистского фронта. Прежде всего, еще в пути он приказал в ответ на чешский меморандум прекратить всякие деловые контакты с командованием Чехословацкого корпуса. 21 ноября в зале городской думы адмирал обратился к общественности с большой, «бодрой» (по отзывам СМИ) речью, выражая убеждение, «что силами даже только района Оби вполне возможно отражение красных» и «падение Омска не является крахом, а лишь этапом борьбы»[3].

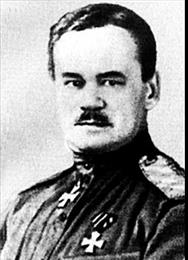

Одновременно с Верховным дал интервью генерал Анатолий Николаевич Пепеляев. В своем выступлении командарм заверил, что «при наличии 30 тыс. добровольцев он убежден, что за два месяца большевики будут отброшены за Урал».

Полковник Анатолий Николаевич Пепеляев

В тот же день адмирал учредил при себе Верховное совещание из высших представителей от военных и гражданских властей для содействия в «объединении деятельности власти на фронте и в тылу». 22 ноября вместо П.В. Вологодского назначается премьером брат командующего 1-й Сибирской армии В.Н. Пепеляев с сохранением за ним поста министра внутренних дел. Виктор Николаевич находился в Иркутске и срочно отправился навстречу с Колчаком, тем самым предопределив свою трагическую участь. Тогда же состоялось первое заседание Верховного совещания, одобрившее проекты чрезвычайных законов: «Об увеличении содержания офицерам и солдатам, действительно несущим боевую службу на фронте», «О единовременных пособиях, выдаваемых прямыми распоряжениями начальства», «Об обеспечении семейств бойцов деньгами, продовольствием и помещением», «Об увеличении особых пенсий, выдаваемых кавалерам ордена св. Георгия и Георгиевского оружия и лицам, награжденным георгиевскими крестами и медалями», «Об освобождении от податей, налогов и иных видов прямого обложения на нужды государственные и местные, а равно недоимок по сим сборам, бойцов и их семейств, как добровольцев, так и призванных по мобилизации». Кроме того был поставлен вопрос о предоставлении участникам боевых действий преимуществ и льгот в их земельном и хозяйственном устройстве.

25 ноября последовал приказ № 228 о немедленном призыве добровольцев в народное ополчение. Его смысл разъяснялся в обращенном к сибирякам «воззвании Верховного правителя России». Содержание документа в какой-то степени созвучно со знаменитым сталинским приказом № 227 (июль 1942 г.). Констатируя «тяжелое время отхода армий наших вглубь Сибири», Колчак призывает, прежде всего крестьян, немедленно вступать в армию и СОЗДАВАТЬ ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ. Далее: «Я обращаюсь ко всему имущему населению Сибири, пора понять, что никакие пространства Сибири не спасут вас от разорения и позорной смерти. До сих пор вы думали, что правительство, что армия будут защищать вас без всякого участия с вашей стороны… Помогите ей своим достоянием, деньгами, одеждой, продовольствием, ЗАБУДЬТЕ О ЧУЖОЙ ПОМОЩИ, НИКТО КРОМЕ ВАС НЕ БУДЕТ ВАС ЗАЩИЩАТЬ И НЕ СПАСЕТ. Я ОБЪЯВЛЯЮ РОДИНУ НАШУ И ВСЕ РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДЕЛО В ОПАСНОСТИ!». Во исполнение приказа и обращения предполагалось в течение двух суток создать комитеты самоохраны, волостные, уездные и губернские комитеты народного ополчения и ОСУЩЕСТВИТЬ ПРИЗЫВ «ВСЕХ НАДЕЖНЫХ ЧЕСТНЫХ РУССКИХ ГРАЖДАН, СПОСОБНЫХ НОСИТЬ ОРУЖИЕ». «Все недостающее взять из числа собранных принудительно у наиболее зажиточных граждан».

Но чрезвычайные меры не получили развития и были в условиях беспорядочного отступления армии невыполнимы. Оказалось недееспособным и Верховное совещание, поскольку дублировало деятельность министерств, но не имело технического аппарата. Поэтому в ночь на 5 декабря А.В. Колчак и командующий фронтом генерал К.В. Сахаров отправляются со своими эшелонами дальше на восток.

Генерал Константин Вячеславович Сахаров

Генерал Константин Вячеславович Сахаров

Тем не менее, белые имели реальную возможность остановить дальнейшее продвижение советских войск у Новониколаевска. Руководителем его обороны назначается командующий 2-й колчаковской армии волевой и решительный генерал С.Н. Войцеховский, обосновавшийся со своим штабом в эшелоне на вокзале.

Генерал-майор Сергей Николаевич Войцеховский

Генерал-майор Сергей Николаевич Войцеховский

В самом Новониколаевске в это время шла активная подготовка к вооруженному восстанию. Эпицентром стали части 1-й Сибирской армии, в частности, 1-й дивизии, в которых большим влиянием пользовались эсеры, создавшие еще летом 1919 г. отделения Военно-социалистического союза защиты народовластия. С большой долей вероятности можно предположить, что в среде командования армии под сильным эсеровским влиянием оформляется идея отстранения от власти А.В. Колчака и передачи ее на местах городским и земским самоуправлением во главе с Земским собором, с условием продолжения борьбы с коммунистами. /* Правильнее со всеми партиями и сделать это должен был сам Колчак, оставаясь на верху и руководя процессом/

Накануне решающих событий командир 2-го Барабинского полка 1-й Сибирской дивизии молодой (24-26-летний по разным источникам) полковник А.И. Ивакин назначается еще и исполняющим обязанности комдива. В изображении К.В. Сахарова, будущий инициатор новониколаевского восстания — это наивный 26-летний офицер, Практически ничего не известно о его политических взглядах, но, согласно воспоминаниям генерала Сахарова, на вопрос, правда ли, что 1-я армия сочувствует эсерам, он убежденно ответил: «Так точно, иначе и быть не может: наша армия сибирская, а вся Сибирь – эсеры». Когда до Колчака дошли слухи, что этот «полумальчик», начальник дивизии собирается его арестовать, он вызвал к себе Ивакина и провел с ним часовую беседу – но, как показало развитие ситуации, не помогло.

Подготовка выступления осуществлялась упомянутым выше Военно-социалистическим союзом защиты народовластия. 28 ноября 1919 на нелегальном совещании меньшевиков, эсеров и представителей коммунистов достигается соглашение о совместном вооруженном выступлении 7 декабря.

По плану «бюро военных организаций», в пепеляевской армии, отводимой в тыл, в момент разрухи и отступления, должны были одновременно, вспыхнуть восстания: в Томске, Новониколаевске, Красноярске и Иркутске. Частично этот план и получил осуществление, но не в том виде, как предполагали зачинщики переворота.

Бунт в Новониколаевске

Восстание началось в ночь с 6-го на 7 декабря 1919 г. При поддержке губернского земства и под руководством Ивакина военнослужащие Барабинского, Новониколаевского полков, школы топографов, инструкторской школы и ряда других частей гарнизона захватили тюрьму, почту, телеграф, комендантское управление, телефонную станцию, вокзал. На железнодорожной станции они блокировали и попытались арестовать штаб 2-й армии во главе с С.Н. Войцеховским. Взяв город, Ивакин образовал «комитет спасения Родины» и объявил о прекращении борьбы с советами.

Однако восставшие допустили роковую ошибку, не отключив телефоны и телеграф штаба. Командарм обратился за помощью к полякам. Под руководством начдива 5-й Сибирской дивизии польских стрелков полковника К. Румшы легионеры к утру 7 декабря выступление подавили. Часть восставших погибла в уличных столкновениях, часть была расстреляна на месте, часть сложила оружие и была арестована. Не ясна участь Ивакина. По одной версии он был расстрелян, по другой – убит «при попытке к бегству», по третьей – застрелился[4].

Председатель Совета министров в своей телеграмме в Иркутск описал попытку переворота как «безумное выступление кучки офицеров под лозунгом мира с большевиками». По словам Сахарова, восстание было как бы спровоцировано Анатолием Николаевичем Пепеляевым в целях воздействия на Колчака. Предположение это, конечно, безосновательно. Но выступлением полковника Ивакина Пепеляевы воспользовались для того, чтобы охарактеризовать настроение 1-й Сибирской армии и вынудить у Верховного правителя решение объявить о созыве ЗЕМСКОГО СОБОРА: «Идея Земского Собора, — говорил Пепеляев в том же сообщении Совету министров, — ультимативно развита первой армией». Совершенно прав, однако, Сахаров, когда говорит, что самочинное действие войск под начальством Ивакина было инспирировано и подготовлено теми эсерами или эсерствующими, которые гнездились в военной тайной организации при штабе Пепеляева. Прокламации сибирского военно-социалистического союза поразительно совпадают с творчеством якушевской группы во Владивостоке — это были эсеровские прокламации20. Одна из прокламаций с чрезвычайной наглядностью показывает, что инициаторы восстаний рассчитывали не столько на идейное содержание своих воззваний, сколько на психологию усталости от гражданской войны, при которой призыв к окончанию борьбы мог найти отклик даже в офицерской массе. В воззвании, выпущенном от анонимной «офицерской группы», прямо говорилось:

«Что нам до спасения России, когда 99% не хочет ее, а кто хочет, он желает сделать ценою тысяч жизней других, но никак не своей... Будет ни капли крови больше — и начнем переговоры с большевиками о мире в залитой братской кровью России. Этим мы в тысячу раз сделаем лучше для России, чем то, что хочет кучка болтунов-созидателей великой России. Бояться нечего: наши требования поддержат народ и братья-чехословаки... Медлить нечего: начнем с Томска. Эти воззвания рассылаются во все части гарнизона, и начальники частей... должны собрать офицеров и взводных 6 декабря...»21

Восстание Барабинского полка, несмотря на кратковременность, имело далеко идущие последствия, усугубив агонию колчаковского режима.

В ночь на 9 декабря 1919 г. в Новониколаевске осуществляется «разгрузка» городской тюрьмы (ныне ул. Мичурина, 5 на месте Речного училища) и арестантстского дома (ныне ул. Щетинкина, 62). Трупы частично выбрасываются в пойму Каменки и отходящие от нее овраги, а большей частью остаются на месте совершения расправы. Освидетельствование их, осуществленное после освобождения города от белогвардейцев, установило, что … Практически все покойники не имели верхней одежды, а большая часть была в нижнем белье. Их возраст колебался в пределах 25-45 лет, примерно у трети в одежде имели элементы военного обмундирования (гимнастерки, ботинки, папахи, кители и др.)[5]. Учитывая эти обстоятельства, можно предположить, что среди погибших преобладали военнослужащие, участники восстания, а также находившиеся в тюрьме и арестном доме задержанные местной милицией.

9 декабря, по приказу братьев Пепеляевых, в Тайге арестовали главкома генерала К.В. Сахарова. Верховному правителю, находящемуся на станции Судженка, была направлена телеграмма с требованием уйти в отставку, предварительно отдав распоряжение о незамедлительной подготовке закона о Сибирском Земском соборе.

Тем временем к городу подошли части 27-й и 30-й стрелковых дивизий 5-й красной армии. 13 декабря белые взорвали береговые устои железнодорожного моста и спустили в реку Обь огромные запасы спирта и водки из казенного винного склада. Днем 14 декабря части советских войск вошли в город.