5. Генералам Тяжельникову и Эрдели продолжать выполнение ранее поставленных задач.

6. Черноморскому флоту содействовать выполнению боевых задач генералов Тяжельникова и Добровольского и блокировать порт Одессу.

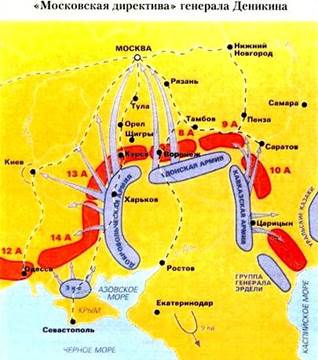

7. Разграничительные линии: а) между группой генерала Эрдели и Кавказской армией - прежняя; б) между Кавказской и Донской армиями -- Калач, граница Донской области, Балашов, Тамбов, Моршанск, все пункты для Донской армии; в) между Донской и Добровольческой армиями Славяносербск, Старобельск, Валуйки, Короча, Щигры, Верховье, Узловая, Кашира все пункты для Донской армии; г) между Добровольческой армией и 3-м корпусом северная граница Таврической губернии Александровск.

8. Железная дорога Царицын - Поворино - Балашов предоставляется в общее пользование Кавказской и Донской армиям.

9. О получении донести».

Дорога на Москву была открыта. На правом фланге на Саратов, Пензу и Нижний Новгород наступала Кавказская армия генерала Врангеля. В центре на Воронеж, Рязань и Москву шла Донская армия генерала Сидорина. Самая отборная армия «белых», Добровольческая, под командованием генерала Май-Маевского должна была идти на Москву от Харькова через Курск, Орел и Тулу. За левый фланг Деникину можно было не беспокоиться: в Белоруссии в это время развернули наступление поляки. Даже если бы Деникин, в силу своего великорусского шовинизма, не хотел подписывать никаких соглашений с Петлюрой, он мог бы этого не делать, а создать оборонительный фронт по линии Днепра и спокойно идти на Москву. Армия Деникина в тот момент составляла 100 тысяч штыков и сабель. Однако сил для развития успеха у белых постоянно не хватало, поскольку основные губернии и промышленные города центральной России находились в руках красных. Отчего последние имели преимущество как в численности войск, так и в вооружении. Приказ Деникина сразу же вызвал возражение многих белых военачальников. Против него выступили генералы Сидорин и Врангель. Последний назвал директиву роковой ошибкой Деникина. Он считал, что сначала необходимо укрепиться на занятых позициях. Врангель предлагал создать в районе Харькова крупную конную группу, которая действовала бы в тылу врага, и прорваться к соединениям Колчака, после чего совместными силами наступать на Советскую Россию.

Ранний этап. Июль-август 1919 года

В течение июля 1919 года армии ВСЮР по мере сил выполняли план Московской директивы.

Марковцы вступают в занятый ими город.

Марковцы вступают в занятый ими город.

Большевистское командование со своей стороны приняло чрезвычайные меры по укреплению Южного фронта. Уже в июле его численность увеличилась до 180 тыс. чел. и ок. 900 орудий. С середины месяца начались безрезультатные попытки РККА перейти в контрнаступление, тем не менее эти действия приостановили продвижение войск к Москве. Основные успехи были достигнуты на западном и юго-западном направлениях. На западе 31 июля 1919 года войсками ВСЮР была взята Полтава. На юго-западе были разбиты силы красных в Северной Таврии и западнее Екатеринослава. Войска ВСЮР вышли к концу июля на линию Верхнеднепровск - Никополь - далее по Днепру. Кавказская армия 28 июля взяла Камышин и продвинулась севернее, создав обширный плацдарм за Волгой в районе Царицына. При этом Донская армия не только не смогла продвинуться вперед, но в ходе кровопролитных боев с переменным успехом несколько подалась назад и потеряла Лиски и Балашов.

Историк А. Немировский пишет, что наступательные операции ВСЮР в июле развивались напряженно и медленно; ничего похожего на быстрое продвижение прошлого месяца (июня) не наблюдалось. Причинами этого он называет непрерывно притекавшие в РККА подкрепления, намного превышавшие масштаб пополнения у белых. Историк выделяет только две крупные наступательные операции: Полтавскую и Камышинскую. Для восточной половины фронта ВСЮР вторая половина июля была очень тяжела и, в сущности, показала бесперспективность дальнейшего наступления на направлении к линии Тамбов - Саратов.[1]