технико-экономического сравнения возможных вариантов фундаментов.

Билет №1

1. По какому принципу фундаменты можно подразделить на фундаменты мелкого и глубокого заложения?

По общепринятой классификации в зависимости от характера деформации грунта в основании фундаменты подразделяются на фундаменты мелкого и глубокого заложения. Подобная классификация основана на характере развития зон предельного равновесия в массиве грунта, окружающего фундамент.

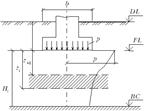

Характер деформации грунта в предельном состоянии зависит от относительной глубины заложения d /b. На рис.Ф.5.1 показано очертание зон предельного равновесия для фундаментов с различной относительной глубиной заложения.

|

Рис.Ф.5.1. Зоны с предельным состоянием при различных значениях d /b: а - d /b 1/2; б -  ; в - d /b=2-4 ; в - d /b=2-4

|

При d /b 1/2 фундаменты относятся к категории мелкого заложения. Предельное состояние основания характеризуется выпором грунта на поверхность основания. В большинстве случаев реальные фундаменты имеют глубину заложения не более 3,5 м.

При глубине заложения от 2 до 5 м и относительной глубине заложения  фундаменты относятся к категории средней глубины заложения. В предельном состоянии наблюдается не только выпирание грунта на поверхность, но и развитие зон предельного равновесия по направлению вглубь основания.

фундаменты относятся к категории средней глубины заложения. В предельном состоянии наблюдается не только выпирание грунта на поверхность, но и развитие зон предельного равновесия по направлению вглубь основания.

Фундаментами глубокого заложения называются такие, у которых не наблюдается выпора грунта на поверхность. Предельное состояние основания характеризуется развитием зон предельного равновесия вглубь него. Подобное состояние может возникнуть в основании свайных фундаментов, фундаментов-оболочек и буровых опор. Существует также определение, что фундаменты мелкого заложения это фундаменты, сооружаемые в открытых котлованах, а фундаменты глубокого заложения не требуют вскрытия котлованов.

2. Какие нагрузки и воздействия следует учитывать при расчете оснований?

При проектировании оснований зданий и сооружений необходимо учитывать следующие нагрузки:

а) вес конструкций зданий и сооружений;

б) вес оборудования;

в) вес и давление грунтов;

д) нагрузку на перекрытия или полы, устраиваемые по грунту в складских помещениях, зернохранилищах, библиотеках и т.п.;

е) нагрузки на перекрытия в помещениях жилых и общественных зданий;

ж) вес людей, ремонтных материалов;

з) нагрузки, возникающие при изготовлении, перевозке и возведении строительных конструкций, при монтаже и перестановке оборудования, а также нагрузки от веса временно складируемых на строительстве конструкций и материалов;

к) снеговые нагрузки;

л) ветровые нагрузки.

В зависимости от продолжительности действия перечисленные нагрузки подразделяются на постоянные и временные. В некоторых случаях, одновременно с постоянными и временными нагрузками учитываются особые нагрузки, к которым относятся:

а) сейсмические и взрывные воздействия;

б) нагрузки, вызываемые резкими нарушениями технологического процесса, временной неисправностью оборудования;

в) воздействия неравномерных деформаций оснований, сопровождающиеся изменением структуры грунта (например, деформации просадочных и набухающих грунтов при замачивании или вечномерзлых грунтов при оттаивании).

3. Из каких соображений устанавливаются величины предельных значений совместной деформации зданий и сооружений?

Величины предельных значений совместных деформаций сооружений и оснований su (под этим подразумеваются максимальные осадки, средние осадки, относительные неравномерные осадки, крен и другие) установлены по результатам расчетов, наблюдения за поведением этих сооружений при деформировании, анализе аварийных случаев и последующего обобщения этих результатов. Они приводятся в СНиП [1]. Для новых сооружений, не имеющих существующих аналогов, они устанавливаются расчетным путем при проектировании.

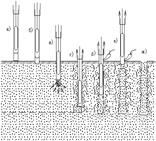

5. Как изготавливаются песчаные сваи?

В слабый грунт с помощью вибратора или свайного молота погружается на полную глубину пустотелая металлическая труба диаметром 30-40 см с раскрывающимся после погружения наконечником. Затем через воронку в трубу засыпается песок на высоту 3-4 м, после чего труба с помощью включаемого вибратора на эту высоту поднимается. Песок в трубе уплотняется вследствие вибрирования. Когда в трубе остается слой песка около 1 м, насыпается новая порция песка и процесс виброподъема трубы продолжается. Вокруг песчаных свай грунт оказывается уплотненным за счет внедрения в основание дополнительного объема грунта. Процесс уплотнения может быть повторен за счет повторного погружения "сваи в сваю". Засыпается в трубу песок крупный или средней крупности.

4. В чем отличие центрально и внецентренно нагруженных фундаментов?

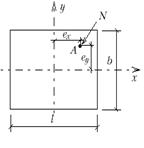

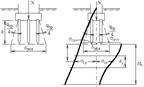

Центрально нагруженными называют фундаменты, у которых центр тяжести подошвы и внешней нагрузки находятся на одной вертикали (рис.Ф.9.26,а).

Внецентренно нагруженными называют фундаменты, у которых внешняя нагрузка приложена с эксцентриситетом относительно центра тяжести подошвы фундамента (рис.Ф.9.26,б).

|

| Рис.Ф.9.26. Центрально (а) и внецентренно (б) нагруженные фундаменты. Эпюры реактивных давлений под подошвой фундаментов при различном эксцентриситете внешней нагрузки |

Для ленточных и столбчатых фундаментов из-за их большой жесткости реактивные (контактные) давления под подошвой принимаются распределенными равномерно у центрально нагруженных фундаментов или изменяющимися по трапецеидальному закону у внецентренно нагруженных фундаментов. В некоторых случаях при большой величине эксцентриситета внешней нагрузки эпюра реактивных давлений может иметь треугольное очертание.

Для характеристики формы эпюры реактивных давлений под подошвой фундамента используется величина относительного эксцентриситета вертикальной нагрузки на фундамент  (рис.Ф.9.26).

(рис.Ф.9.26).

При = 0 эпюра реактивных давлений прямоугольная, при <1/6 трапециевидная, при = 1/6 реугольная с нулевой ординатой у менее загруженного края подошвы, при > 1/6 треугольная с нулевой ординатой в пределах части подошвы, то есть при этом происходит частичный отрыв подошвы от грунта. Последнее состояние допускается только на стадии монтажа строительных конструкций

Билет №2

Ф.5.2. Что понимается под "проектированием оснований и фундаментов"?

Проектирование оснований включает обоснованный расчетом выбор типа основания (естественное или искусственное), а также типа, конструкции, материала и размеров фундаментов (мелкого или глубокого заложения; ленточных, столбчатых, железобетонных, бетонных, бутобетонных) с применением в случае необходимости строительных или конструктивных мероприятий для уменьшения влияния деформаций оснований на эксплуатационную пригодность зданий или сооружений.

В большинстве случаев проектирование оснований производится без учета совместной работы основания и надземных конструкций. Это объясняется сложностью и трудоемкостью подобных расчетов. Однако применение современных вычислительных машин и численных методов расчета позволяет эффективно выполнять соответствующие расчеты. Эти расчеты показывают, что учет совместной работы может привести к снижению затрат на устройство фундаментов.

Ф.10.22. Как определить ширину подошвы внецентренно нагруженного фундамента?

Размеры подошвы внецентренно нагруженных фундаментов определяют исходя из условий:

где p среднее давление под подошвой фундамента, определяемое как  ;

;  максимальное краевое давление под подошвой фундамента;

максимальное краевое давление под подошвой фундамента;  то же, в угловой точке при действии моментов в двух направлениях; R расчетное сопротивление грунта основания.

то же, в угловой точке при действии моментов в двух направлениях; R расчетное сопротивление грунта основания.

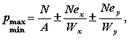

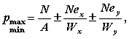

Максимальное и минимальное давления под подошвой внецентренно нагруженного фундамента определяются по формуле

где N суммарная вертикальная нагрузка на основание включая вес фундамента и грунта на его обрезах; А площадь подошвы фундамента; W момент сопротивления площади подошвы фундамента.

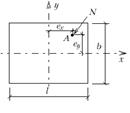

В некоторых случаях вертикальная нагрузка может быть приложена с эксцентриситетами относительно обеих главных осей подошвы фундамента (рис.Ф.10.22). В этом случае краевые давления в угловых точках подошвы определяются из выражения

где  и

и  моменты сил относительно главных осей; Wx и Wy моменты сопротивления относительно главных осей.

моменты сил относительно главных осей; Wx и Wy моменты сопротивления относительно главных осей.

|

| Рис.Ф.10.22. Внецентренное нагружение фундамента |

В формулах для pmax  фундамента давление распределяется неравномерно, а вследствие , расчетное сопротивление увеличено соответственно на 20 и 50 %. Это объясняется тем, что под подошвой внецентренно нагруженного большой жесткости фундамента и податливости грунта основания напряжения под более нагруженной частью перераспределяются.

фундамента давление распределяется неравномерно, а вследствие , расчетное сопротивление увеличено соответственно на 20 и 50 %. Это объясняется тем, что под подошвой внецентренно нагруженного большой жесткости фундамента и податливости грунта основания напряжения под более нагруженной частью перераспределяются.

Ф.5.13. Какие виды мероприятий можно использовать для уменьшения деформаций оснований?

Можно:

1. Конструктивно уменьшить чувствительность сооружений к деформациям оснований, особенно к их неравномерности; для этого либо увеличить жесткость сооружения, сделать его монолитным, либо, наоборот, увеличить его гибкость, придавая статическую определимость; можно разрезать каркас сооружения осадочными швами на короткие и относительно жесткие блоки.

2. Улучшить строительные свойства грунтов - уменьшить деформируемость и увеличить прочность путем уплотнения или закрепления.

3. Предохранять грунты в строительный и эксплуатационный периоды от ухудшения свойств, защищая от промораживания, от дополнительного увлажнения, особенно лессовидных макропористых грунтов, набухающих грунтов.

4. Защищать грунты от попадания в них химически агрессивных жидкостей.

9. Как выглядят фрагмент плана и одно из сечений ленточного фундамента?

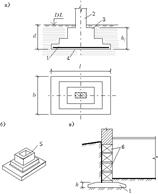

На рис.Ф.9.28,а приведен фрагмент плана сборных фундаментов жилого здания, конструктивно выполненного из плит и фундаментных блоков. Марки плит обозначаются буквами Ф и числами, характеризующими ширину и длину плиты, разделенными точками (например, для оси А Ф-14.24).

Плиты армируют одиночными сетками или плоскими арматурными блоками, собираемыми из двух сеток: верхней, имеющей маркировочный индекс К, и нижней С. В качестве рабочей арматуры применяется стержневая горячекатаная арматура из стали класса А-III.

Фундаментные стены выполнены из сплошных блоков марки ФБС. На участке в осях 1-2 часть фундаментной стены выполнена из кирпичной кладки (рис.Ф.9.28,б). В этом случае в месте примыкания кирпичной стены к стене из фундаментных блоков введены арматурные сетки, которые уложены в каждом ряду блоков.

|

| Рис.Ф.9.28.(начало). План ленточных фундаментов и разрезы: 1 - гидроизоляция (обмазка битумом) |

|

| Рис.Ф.9.28 (окончание). План ленточных фундаментов и разрезы |

В осях 3-4 фундаменты имеют разные отметки заложения. Переход одного участка фундамента к другому осуществлен уступами, отношение высоты к длине которых принимается не менее 1:2 при связных грунтах и 1:3 при песчаных грунтах. Высота уступа принимается равной высоте фундаментного стенового блока или железобетонной плиты, которые при необходимости допускается укладывать на слой тощего бетона.

Для устройства проемов под инженерные коммуникации оставляют проемы длиной не более 0,6 м, которые при необходимости заполняют кирпичной кладкой. При этом лежащий выше блок должен перекрывать проемы (рис.Ф.9.28,б).

На рис.Ф.9.28,б показана раскладка фундамента внешней оси. Как видно из этого рисунка, горизонтальная гидроизоляция устроена в двух уровнях: на расстоянии 10 см выше отмостки и 30 см от подготовки пола подвала. Внешняя поверхность подвальных стен защищена обмазочной изоляцией в два слоя.

Ф.15.19. Как рассчитывается фундамент из песчаных свай?

Этот фундамент или искусственное основание рассчитывается как фундамент на естественном основании. При этом используются физико-механические характеристики уплотненного грунта. Уплотнение песчаными сваями производится под всем сооружением, выступая за его пределы на 2-3 м.

Билет №3

11. Какие исходные данные необходимы для проектирования оснований?

Основания зданий и сооружений должны проектироваться на основе:

результатов инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-гидрологических изысканий;

данных, характеризующих назначение, конструктивные и технологические особенности сооружения, нагрузок, действующих на фундаменты, и условий его эксплуатации;

технико-экономического сравнения возможных вариантов фундаментов.

13. Какие цели преследуются при изменении строительных свойств грунтов оснований?

Строительные свойства грунтов оснований изменяют с целью уменьшения их сжимаемости и увеличения прочности. Сюда следует отнести уплотнение грунтов и их закрепление. Оба типа этих мероприятий оказываются часто взаимосвязанными уплотняя и уменьшая модуль деформации грунта, мы одновременно увеличиваем угол внутреннего трения грунта, а также удельное сцепление.

Уплотняя просадочные грунты при замачивании, мы "ломаем" их структуру и, тем самым, ликвидируем просадочность при замачивании. Для каждой региональной разновидности грунтов могут быть предложены различные способы, а их эффективность оценивается комплексно, исходя из технико-экономической целесообразности.

14. В чем заключается сущность расчета по деформациям?

Целью расчета оснований по деформациям является ограничение абсолютных и относительных перемещений фундаментов, а также надфундаментных конструкций такими пределами, при которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается его долговечность вследствие появления недопустимых осадок, подъемов, кренов, прогибов.

Расчет оснований по деформациям производится исходя из условия

где s совместная деформация основания и сооружения, определяемая расчетом;  предельное значение совместной деформации основания и сооружения (см. также Ф.4.5).

предельное значение совместной деформации основания и сооружения (см. также Ф.4.5).

22. Что должна обеспечивать оценка по второму предельному состоянию?

Выполнение основного условия второго предельного состояния s su, где s совместная деформация основания и сооружения, в том числе осадка (или относительная разность осадок), а su предельно разрешаемая деформация (или относительная разность осадки, или крен), должно обеспечить возможность нормальной эксплуатации здания или сооружения в течение всего назначенного срока. Условие s su, является основным для второго предельного состояния, а s и su, имеют обобщенные значения (средняя или максимальная осадка, горизонтальные перемещения, относительная разность осадок, крен и т.д.).

Величины su, получены в результате обобщения строительного опыта, наблюдения за действующими однотипными сооружениями, за авариями. Для принципиально новых конструкций зданий или сооружений величины su, должны быть назначены проектировщиками.

15. Что представляют собой грунтовые сваи и как их изготавливают?

Эти сваи обычно применяют для улучшения строительных свойств просадочных макропористых или насыпных неводонасыщенных глинистых грунтов. Глубина устройства до 20 м. В грунте устраивается полость, в которую засыпается с послойным уплотнением местный грунт. Полости для грунтовых свай устраиваются либо пробивкой ударным снарядом, либо с помощью взрыва гирлянды снарядов в скважине меньшего диаметра 60-80 мм, которая после взрыва увеличивает свой диаметр до 50-60 см. Грунт, образующий сваю, засыпается порциями и уплотняется падающим снарядом, сбрасываемым с высоты 2-3 м. Расстояние между грунтовыми сваями 4-10 м.

При уплотнении массива макропористого грунта в пробитые в нем скважины может быть засыпан тот же макропористый грунт, взятый рядом, который теряет свои просадочные свойства после уплотнения его при трамбовании в скважине.

|

| Рис.Ф.15.20. Изготовление грунтовых свай: а - установка инвентарной трубы с трамбовкой; б - образование скважины трамбованием; в - создание пробки из щебня с трамбованием; г - выбивание пробки из трубы; д,е - заполнение трубы грунтом с выдергиванием и трамбованием; ж - готовый фундамент |

Билет №4

16. Что такое расчетное сопротивление грунта основания и как оно рассчитывается?

В нормах расчетное сопротивление R грунта основания предлагается оценивать двояко.

Расчетное сопротивление грунта основания среднее давление под подошвой фундамента R, которое не допускается превышать. Считается, что при таком превышении под краями фундамента будет наблюдаться существенное развитие областей пластической деформации, то есть областей, в которых грунт будет в предельно напряженном состоянии, а это нарушит изначально принятую линейную зависимость между напряжениями и деформациями. Поэтому принимается ограничительное условие p R. Для предварительного определения размеров подошвы фундамента величина R находится по физическим характеристикам грунта основания. Затем для принятых размеров подошвы фундамента производится проверка получаемой величины давления p. В качестве определяющих расчетное сопротивление R принимаются прочностные характеристики грунта: угол внутреннего трения и удельное сцепление c. Области с предельным состоянием не должны по глубине превышать 1/4 ширины подошвы фундамента. Расчет производится по формуле (7) главы СНиП:

здесь c1, c2 коэффициенты условий работы; k коэффициент надежности; M , Mq, Mc безразмерные коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения; II удельный вес грунта расположенного ниже подошвы фундамента;  то же, но выше подошвы фундамента шириной b, заглубленного в грунт на величину d1. Величина db представляет разность заглублений в грунт фундамента справа и слева, cII удельное сцепление (см. также п.Ф.10.16).

то же, но выше подошвы фундамента шириной b, заглубленного в грунт на величину d1. Величина db представляет разность заглублений в грунт фундамента справа и слева, cII удельное сцепление (см. также п.Ф.10.16).

Ф.10.16. Что такое расчетное сопротивление грунта основания?

Расчетное сопротивление грунта соответствует такому давлению под подошвой фундамента, при котором зоны пластических деформаций развиваются на глубину z=b /4 (рис.Ф.10.16,а). На графике зависимости осадка-нагрузка (рис.Ф.10.16,б) это давление находится в начале фазы образования областей сдвига. Из решения Н.П.Пузыревского при z=b /4 получено следующее выражение для расчетного сопротивления грунта основания (см.Ф.5.8)

где c1и c2 коэффициенты условий работы, зависящие от вида грунта основания и жесткости сооружения; k коэффициент, принимаемый k = 1, если прочностные характеристики грунта и c определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблице СНиП [1] на основании физических характеристик грунтов; M , Mq, Mc коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения грунта; kz коэффициент, принимаемый приb < 10 м kz = 1, а при b 10 м  (здесь z0= 8 м); b ширина подошвы фундамента; II осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод IIопределяется с учетом взвешивающего действия воды);

(здесь z0= 8 м); b ширина подошвы фундамента; II осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод IIопределяется с учетом взвешивающего действия воды);  удельный вес грунта, находящегося выше подошвы фундамента; cII расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента; d1 глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

удельный вес грунта, находящегося выше подошвы фундамента; cII расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента; d1 глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

где hs толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала; hcf толщина конструкции пола подвала; cf расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала. Величина db глубина подвала расстояние от уровня планировки до пола подвала (для сооружений с подвалом B 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db = 2 м, при ширине подвала B > 20 м считается db = 0).

Если d1>d(где d глубина заложения фундамента), то d1принимается равным d, а db = 0 при любой форме фундаментов в плане.

|

| Рис.Ф.10.16. Определение расчетного сопротивления грунта: а - развитие зон предельного равновесия; б - график зависимости осадки s от нагрузки p |

18. Какие факторы необходимо учитывать при проектировании фундаментов?

Проектирование фундаментов необходимо выполнять с учетом следующих факторов:

абсолютная средняя осадка фундаментов и неравномерные осадки отдельных фундаментов не должны быть более предельно допускаемых;

размеры фундаментов следует выбирать с максимальным использованием прочностных и деформационных свойств грунтов, а также прочности материала фундаментов.

При этом должны учитываться стоимость и трудоемкость устройства фундаментов.

19. Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений?

Наиболее опасны для конструкций зданий и сооружений неравномерные деформации основания, которые вызывают дополнительные усилия в конструкциях. При этом чем больше деформация, тем больше могут быть усилия, которые при определенной их величине приводят к возникновению трещин в конструкциях.

Основными причинами возникновения неравномерных деформаций являются:

неравномерная сжимаемость грунтов из-за их неоднородности, выклинивания и непараллельности залегания отдельных слоев (рис.Ф.10.3);

|

| Рис.Ф.10.3. Выклинивание разных по сжимаемости пластов грунта под сооружением |

неодинаковая нагрузка на фундаменты, вынуждающая предусматривать различные размеры их подошвы, а это при одной и той же интенсивности давления на основание вызывает неравномерные осадки уплотнения;

неравномерное увлажнение просадочных и набухающих грунтов, приводящее к различным деформациям (просадки или подъема фундаментов);

неодновременное загружение фундаментов в процессе строительства и эксплуатации зданий, особенно при строительстве зданий вблизи существующих;

неравномерное распределение нагрузок на полы производственных зданий, а также наличие различающейся пригрузки вблизи здания или сооружения.

20. Как располагаются в плане песчаные и грунтовые сваи?

Песчаные и грунтовые сваи располагаются равномерно в пределах контура здания или сооружения, а их центр в вершинах равносторонних треугольников, то есть в шахматном порядке. В случае недостаточности уплотнения массива возможно повторное его уплотнение с помощью вторичной проходки скважин между выполненными для первой очереди.

Билет №5

Ф.14.37. Какой характер имеет напряженно-деформированное состояние грунта вокруг сваи?

При забивке сваи в грунт частицы грунта выдавливаются из-под ее острия в стороны и вверх. При погружении сваи до глубины менее 4d наблюдается выпор грунта на поверхность основания (рис.Ф.14.37,а). Подъем поверхности основания происходит на расстоянии (3-4)d вокруг сваи. Величина подъема основания зависит от влажности грунта.

При дальнейшем погружении сваи наблюдается только внутренний выпор (рис.Ф.14.37,б), что приводит к уплотнению грунта в пределах цилиндрического тела диаметром до (3-5) d в зависимости от вида грунта. Под нижним концом сваи образуется зона, в пределах которой плотность грунта максимальная. Размер этой зоны зависит от вида грунта и его прочностных свойств. В песчаных грунтах после прекращения забивки сваи в этой перенапряженной зоне начинается процесс релаксации напряжений, происходит разуплотнение грунта и размер переуплотненной зоны грунта уменьшается.

|

| Рис.Ф.14.37. Деформация грунта вокруг сваи |

В водонасыщенных глинистых грунтах процесс погружения сваи сопровождается разрушением структурных связей и возникновением избыточного давления в поровой воде, что приводит также к выпиранию грунта на поверхность. Это выпирание сопровождается значительным подъемом поверхности грунта и продолжается несколько дней после прекращения процесса забивки сваи. Вокруг висячей сваи возникает напряженно-деформированная зона. Вертикальные сжимающие напряжения имеют максимум непосредственно у сваи, уменьшаясь в радиальном направлении. На расстоянии примерно 3d от оси сваи их величина незначительна и не вызывает уплотнения грунта. Поэтому, чтобы не происходило наложения напряжений от соседних свай, их рекомендуют располагать на расстоянии не менее 3d друг от друга.

Для свай-стоек, опирающихся на более прочные грунты, расстояние между осями свай в уровне их острия принимается рав-

ным 1,5d.

Касательные напряжения на боковой поверхности сваи увеличиваются до определенной глубины, оставаясь затем практически постоянными в пределах всей длины ствола сваи. В ряде опытов было отмечено увеличение сил трения с глубиной.

Ф.6.1. Какие причины вызывают осадки фундаментов?

При определенных условиях осадки фундаментов s можно представить как сумму следующих составляющих:

где s1 осадка уплотнения; s2 осадка разуплотнения; s3 осадка неупругого деформирования; s4 осадка расструктуривания.

Ф.6.2. В чем причина возникновения осадок уплотнения s1?

Осадки уплотнения возникают вследствие уменьшения объема пор от давлений, передаваемых на основание через подошву фундамента. Уплотнение грунта проявляется при напряжениях в грунте, когда они более его структурной прочности. Если осадки уплотнения окажутся различными для фундаментов в пределах одного и того же здания, то возникает их неравномерность. Поэтому необходимо так запроектировать фундаменты, чтобы разность осадок была бы менее предельно допустимой. Это возможно, если при выборе ширины подошвы фундаментов руководствоваться равенством дополнительных давлений в уровне близких по размерам подошвы фундаментов.

Ф.6.3. Почему возникают осадки разуплотнения s2?

Разуплотнение проявляется при разработке котлованов и выражается в поднятии их дна. Деформации s2носят упругий характер и считаются обратимыми при загрузке основания весом фундамента и внешней нагрузкой, не превышающей веса вынутого грунта. После загрузки основания такой нагрузкой фундамент получит дополнительную осадку, называемую осадкой разуплотнения.

Ф.6.4. Почему возникают осадки неупругого деформирования s3?

Эти осадки возникают при образовании в грунте сдвигов. Если придерживаться требований СНиП, то допускается развитие в грунте зон сдвига (зон пластического деформирования) на глубину не более 1/4 ширины фундамента. Образование этих зон и приводит к возникновению осадок неупругого деформирования s3. Прочность грунта в пределах этих зон уменьшается и фундамент получает дополнительную осадку. Величину осадки можно определить только с использованием решений нелинейной теории упругости и пластичности.

Ф.6.5. В чем причина возникновения осадок расструктуривания грунтов s4?

Явление нарушения естественной структуры грунта называется расструктуриванием. Данное явление наблюдается при разработке котлованов тяжелыми механизмами, при промерзании и оттаивании грунтов, их набухании и замачивании. Разрушение структурных связей увеличивает сжимаемость грунтов, что и является причиной возникновения осадки расструктуривания.

Ф.10.5. Как определяются нормируемые (предельные) значения деформации основания?

Предельные значения деформации основания определяются с использованием таблицы прил.4 СНиП [1], где приведены рекомендуемые значения: относительной разности осадок s /L, средней осадки основания и крена фундамента i. Эти значения получены на основании многолетних наблюдений за деформациями зданий и сооружений с различной конструктивной схемой (см. также вопрос Ф.10.7).

Ф.10.7. Как проектировать здание или сооружение, если неизвестно предельное значение деформации основания?

Согласно п.6 примечаний к таблице СНиП [1] (прил.4), где приведены предельные значения деформации основания, допускается принимать предельные значения деформаций основания на основе опыта проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Ф.15.25. В каких грунтах и каким образом осуществляется гидровиброуплотнение?

Гидровиброуплотнение это глубинное уплотнение рыхлых песчаных грунтов. Песчаные частицы под действием вибрации взаимно смещаются, более крупные быстрее оседают и получается расслоение грунта. В грунт погружается вибробулава. Уплотнение таким способом производится до глубины 8-10 м. Возможно погружать вибрирующий стержень с уширениями, в этом случае воздействие происходит до 20 м. При гидровиброуплотнении одновременно с вибратором под давлением 4-6 МПа в массу уплотняемого песка подается вода. Предварительно осуществляются опытные работы.

Билет №6

Ф.14.39. По каким предельным состояниям выполняется расчет свайных фундаментов и их оснований?

Расчет свайных фундаментов и их оснований должен быть выполнен по следующим предельным состояниям:

а) первой группы:

по прочности материала свай и свайных ростверков;

по несущей способности грунта основания свай;

по несущей способности оснований свайных фундаментов, если на них передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены, фундаменты распорных конструкций и др.), а также если основания ограничены откосами или сложены круто падающими слоями грунта;

б) второй группы:

по осадкам оснований свай и свайных фундаментов от вертикальных нагрузок;

по перемещениям свай (горизонтальным и углом поворота головы сваи) совместно с грунтом основания от действия горизонтальных нагрузок и моментов;

по образованию или раскрытию трещин в элементах железобетонных конструкций свайных фундаментов.

Расчет конструкций свай и ростверков по первой группе предельных состояний выполняется во всех случаях на вертикальные и горизонтальные нагрузки по прочности материала свай, а также по несущей способности грунта основания.

Расчет свайных фундаментов по второй группе предельных состояний (по деформациям) выполняется при всех видах грунтов, за исключением тех случаев, когда сваи опираются на крупнообломочные грунты, плотные пески и твердые глины. Расчет по деформациям выполняется также при действии на фундаменты горизонтальных нагрузок, которые могут вызвать горизонтальные смещения фундаментов.

По образованию и раскрытию трещин рассчитываются железобетонные элементы свайного фундамента в соответствии с нормами проектирования железобетонных конструкций.

Ф.9.1. В каких случаях целесообразно применение фундаментов мелкого заложения?

Фундаменты мелкого заложения могут применяться для любых зданий и сооружений и инженерно-геологических условий. Однако при наличии в основании слабых слоев грунта выбор типа фундамента (мелкого или глубокого заложения) должен определяться на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Ф.10.6. Зависит ли величина предельной деформации основания от грунтовых условий?

Предельные деформации основания не зависят от грунтовых условий строительной площадки, а зависят только от конструкции здания или сооружения и его фундаментов. Чем выше жесткость здания, тем выше допускаемые предельные значения деформаций основания. Если для производственных и жилых зданий с полным каркасом максимальная осадка равна 8 см, то для сооружений элеваторов из железобетонных конструкций на монолитной плите средняя осадка равна 40 см. Это объясняется тем, что элеваторы и дымовые трубы обладают большой способностью перераспределять усилия, возникающие при неравномерной деформации основания.

Ф.15.26. Каким образом осуществляется уплотнение грунта статической нагрузкой?

Уплотнение статической нагрузкой именуется "огрузкой". Такая огрузка создается отсыпкой по уплотняемой площади насыпи. В слабых водонасыщенных грунтах предварительно устраиваются вертикальные песчаные или бумажные дрены. Глубина уплотняемой толщи до 20 м, шаг песчаных дрен 1-3 м, бумажных, 0,6-1,2 м

Билет №7

Ф.14.41. В каких случаях необходимо выполнить расчет свай по прочности их материала и по прочности грунта основания?

Расчет по прочности материала свай выполняется во всех случаях для свай-стоек.

Расчет по прочности грунта выполняется как для свай-стоек, так и для висячих свай.

Ф.9.2. Как называются основные элементы фундамента мелкого заложения?

Основными частями фундамента являются: обрез; подошва, боковая поверхность и ступени (рис.Ф.9.2,а). Верхняя плоскость фундамента, на которую опираются надземные конструкции (2), называется обрезом (3) фундамента. Нижняя плоскость, через которую передается нагрузка на основание, называется подошвой (4). Вертикальные плоскости образуют боковую поверхность.

Расстояние от поверхности планировки DL до подошвы называется глубиной заложения d. Высота фундамента hf определяется расстоянием от подошвы фундамента до его обреза. За ширину подошвы фундамента принимается ее наименьший размер b, а за длину ее больший размер l, то есть l b.

Фундаменты под колонны могут иметь одну или несколько ступеней. Верхняя часть такого сборного фундамента имеет подколонник. Место в подколоннике, в которое устанавливается колонна, называется стаканом.

Вертикальная часть наружного ленточного фундамента образует фундаментную стену.

|

| Рис. Ф.9.2. Фундамент под колонну (а,б) и под стену (в): 1 - фундамент; 2 - колонна; 3 - обрез фундамента; 4 - подошва фундамента; 5 - подколонник; 6 - бетонные блоки |

Ф.10.9. Какие методы рекомендуются для расчета осадок фундаментов?

Расчет деформации основания может быть выполнен с использованием как аналитических, так и численных методов расчета. К аналитическим методам относятся:

метод элементарного послойного суммирования. Методика расчета изложена в прил.2 СНиП [1];

метод эквивалентного слоя грунта Н.А.Цытовича (см. ч.1, М.9.5; М.9.15);

метод линейно-деформируемого слоя.

Численные методы расчета основаны на использовании линейных или нелинейных решений теории упругости и теории пластичности (см. также Ф.6.6).

Ф.6.6. Какие расчетные схемы используются для расчета деформаций оснований?

Расчет деформаций оснований выполняется с использованием расчетных схем оснований в виде 1) линейно-деформируемого слоя, 2) линейно-деформируемого полупространства, 3) нелинейно-деформируемой среды. Рассмотрим эти расчетные схемы подробнее.

Ф.15.27. В каких грунтах возможно их уплотнение с помощью водопонижения?

Этот способ применяется в мелких и пылеватых песках. Водопонижение производится иглофильтровыми установками. Уплотнение производится за счет возникновения капиллярных сил. Если коэффициент фильтрации мал, то дополнительно применяется электроосмос с применением постоянного тока. Коэффициент фильтрации при этом увеличивается в 10-100 раз. Движение воды происходит от анода (+) к катоду (-), поэтому катодами служат иглофильтры, а анодами специально погружаемые в грунт стержни.

Билет №8

Ф.14.45. Как определяется несущая способность сваи-стойки?

Несущая способность сваи-стойки определяется минимальным значением предельной нагрузки либо по прочности грунта под ее нижним концом, либо разрушением сваи по ее материалу. При низком ростверке сваи рассчитываются без учета их продольного изгиба. Сопротивление под нижним концом сваи, опирающейся на скальные и малосжимаемые грунты, принимается равным 20 МПа. У песчаных грунтов сопротивление под нижним концом зависит от крупности песчаных грунтов, их плотности, а также от глубины их нахождения. В глинистых грунтах это сопротивление зависит также от глубины и от показателя текучести IL. Величина сопротивления дается на единицу площади поперечного сечения сваи.

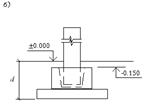

Ф.9.3. От чего зависит глубина заложения фундамента?

Глубина заложения фундаментов является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимую несущую способность и деформации основания, не превышающие предельных по условиям нормальной эксплуатации.

Глубина заложения фундаментов определяется:

а) конструктивными особенностями зданий или сооружений (например, жилое здание с подвалом или без него), нагрузок и воздействий на их фундаменты;

б) глубиной заложения фундаментов примыкающих сооружений, а также глубиной прокладки инженерных коммуникаций;

в) инженерно-геологическими условиями площадки строительства (физико-механические свойства грунтов, характер напластования и пр.);

г) гидрогеологическими условиями площадки и возможными их изменениями в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений;

д) глубиной сезонного промерзания грунтов.

Глубина заложения фундаментов исчисляется от поверхности планировки (рис.Ф.9.3,а) или пола подвала до подошвы фундамента (рис.Ф.9.3,б), а при наличии бетонной подготовки до ее низа.

При выборе глубины заложения фундаментов рекомендуется[1]:

а) предусматривать заглубление фундаментов в несущий слой грунта не менее чем на 10-15 см;

б) избегать наличия под подошвой фундамента слоя грунта, если его прочностные и деформационные свойства значительно хуже свойств подстилающего слоя грунта;

в) стремиться, если это возможно, закладывать фундаменты выше уровня грунтовых вод для исключения необходимости применения водопонижения при производстве работ.

|

| Рис.Ф.9.3. Схемы к определению глубины заложения фундаментов d: а - фундамент внешней оси здания; б - фундамент внутри здания |

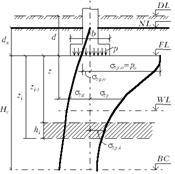

Ф.10.10. Как рассчитать осадку основания методом послойного суммирования?

Осадка основания s с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования по формуле

где безразмерный коэффициент, принимаемый равным 0,8;  среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента; hi и Ei соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта; n число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

среднее значение дополнительного вертикального нормального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента; hi и Ei соответственно толщина и модуль деформации i-го слоя грунта; n число слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис.Ф.10.10.

|

| Рис.Ф.10.10. Схема распределения вертикальных напряжений: DL отметка планировки; NL отметка поверхности природного рельефа; FL отметка подошвы фундамента;WL уровень подземных вод; ВС - нижняя граница сжимаемой толщи |

Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента zp по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, определяются по формуле

где коэффициент, принимаемый в зависимости от формы подошвы фундамента и относительной глубины  ; p0 дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое из выражения

; p0 дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое из выражения  ; p среднее давление под подошвой фундамента;

; p среднее давление под подошвой фундамента;  вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается

вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается  = d, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой

= d, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой  = dn, где удельный вес грунта, расположенного выше подошвы; d и dn глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки DL и природного рельефа NL.

= dn, где удельный вес грунта, расположенного выше подошвы; d и dn глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки DL и природного рельефа NL.

При подсчете осадок основание разбивается на отдельные элементарные слои, сжатие которых определяется от дополнительного вертикального нормального напряжения zp, действующего по оси фундамента в середине рассматриваемого слоя.

Суммирование по формуле проводится в пределах сжимаемой толщи основания Hc, нижняя граница которой определяется равенством zp=0,2 zg. Если найденная нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации E 5МПа, то нижняя граница сжимаемой толщи определяется исходя из условия zp=0,1 zg (см.также М.9.5-9.10 и [1]).

Ф.15.29. В каких грунтах возможно применить цементацию?

Цементация производится в грунтах с большим коэффициентом фильтрации, а также для заполнения пустот, в том числе карстовых. Водоцементное отношение 0,4-1. Инъекторы представляют трубу с перфорированным концом диаметром 25-100 мм. Цементацию применяют также при реставрировании фундаментов. Обязательны предварительные опытные работы. Коэффициент фильтрации должен быть более 80 м/сут.

Билет №9

Ф.14.46. Как определяется несущая способность висячей сваи?

Несущая способность висячих свай определяется либо расчетным методом, либо путем забивки опытных свай, а также применением статического зондирования.

Висячие сваи рассчитываются по грунту. Сопротивление погружению сваи возникает под ее пятой-острием (лобовое сопротивление) и по боковой поверхности (сопротивление благодаря мобилизации сил трения). Как и для свай-стоек, лобовое сопротивление зависит от грунтов (плотности и вида песчаных грунтов и показателя текучести глинистых грунтов), а также от глубины погружения нижнего конца. Боковое сопротивление зависит от вида песчаных грунтов, показателя текучести IL глинистых грунтов, от глубины слоя, для которого определяется коэффициент трения. Лобовое сопротивление дается на единицу площади поперечного сечения сваи, поэтому полученная величина R умножается на площадь поперечного сечения A. Боковое сопротивление трению дается на 1 м2 боковой поверхности, поэтому оно умножается на соответствующую площадь боковой поверхности рассматриваемого"пояса". С глубиной сопротивление трению увеличивается. Сопротивления под острием и по боковой поверхности суммируются. Однако предварительно они умножаются на коэффициент условий работы, который зависит от способа погружения свай.

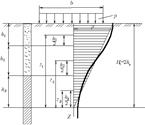

Ф.9.4. Допускается ли закладывать подошвы соседних фундаментов на разных отметках?

Фундаменты здания рекомендуется закладывать на одной отметке. Однако, если здание состоит из нескольких отсеков, то для ленточных фундаментов допускается применение различной глубины их заложения. При этом переход от более заглубленной части к менее заглубленной должен выполняться уступами (рис.Ф.9.4). Уступы должны быть не круче 1:2, а высота уступа h не более 60 см.

|

| Рис.Ф.9.4. Заложение соседних фундаментов на разной глубине |

Допустимая разность отметок заложения столбчатых фундаментов (или столбчатого и ленточного) определяется по формуле

где a расстояние между фундаментами в свету; Iи cI расчетные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта; p среднее давление под подошвой расположенного выше фундамента под действием расчетных нагрузок.

Ф.10.11. Как рассчитать осадку основания методом эквивалентного слоя грунта?

Осадка основания s методом эквивалентного слоя грунта определяется по формуле

где hэ мощность эквивалентного слоя грунта определяемая из выражения

mv коэффициент относительной сжимаемости грунта; p0 дополнительное давление под подошвой фундамента; A коэффициент, определяемый по формуле

где  коэффициент Пуассона грунта основания; b ширина подошвы фундамента; w коэффициент, зависящий от формы и жесткости фундамента.

коэффициент Пуассона грунта основания; b ширина подошвы фундамента; w коэффициент, зависящий от формы и жесткости фундамента.

Выражение для s применимо для случая однородного основания. При слоистой толще грунтов необходимо найти среднее значение коэффициента относительной сжимаемости в пределах сжимаемой толщи Hc=2hэ(рис.Ф.10.11); см.также М.9.15-9.21 и [15].

|

Ф.15.30. Что представляет собой силикатизация грунтов и в каких грунтах ее применяют?

Силикатизация применяется для укрепления песчаных (коэффициент фильтрации 0,5-80 м/сут.) и макропористых просадочных грунтов (коэффициент фильтрации 0,2-2 м/сут.) и отдельных видов насыпных грунтов. Нагнетается жидкое стекло (силикат натрия). Отвердителем является хлористый кальций. Таким образом, это двухрастворная силикатизация. Нагнетание обоих растворов производится либо поочередно, либо одновременно через два инъектора. Радиус закрепления до 1 метра. Срок твердения до одного месяца. В лессовидных макропористых грунтах возможно нагнетание только жидкого стекла, так как кальций (гипс) содержится непосредственно в грунте. Просадочные свойства при этом ликвидируются. Должны учитываться экологические последствия.

Билет №10

Ф.14.49. В чем заключается динамический способ определения несущей способности свай?

Динамический способ заключается в нахождении несущей способности сваи по величине отказа при забивке ее на глубину, близкую к проектной.

В формулу для расчета несущей способности входят параметры оборудования, используемого для погружения испытываемой сваи, энергия падающего молота, вес наголовника и др. Грунт характеризуется только величиной отказа. Чтобы найти величину предельной нагрузки на сваю, рассчитанную по результатам динамических испытаний, ее делят на коэффициент надежности, равный 1,4.

Ф.15.5. Как производится расчет осадки фундамента, опирающегося на грунтовую подушку?

Расчет осадки производится обычным путем по методу послойного суммирования, причем верхним слоем сжимаемой толщи грунта служит грунтовая подушка. Модуль деформации для нее может быть принят по прил.1 к СНиП [1].

Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта dfn принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) под открытой, оголенной от снега поверхностью горизонтальной площадки при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.

При отсутствии данных многолетних наблюдений нормативную глубину сезонного промерзания грунтов определяют на основе теплотехнических расчетов. Для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение определяется по формуле

где d0 глубина промерзания при

где d0 глубина промерзания при  , м, принимаемая: для суглинков и глин 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,30; крупнообломочных грунтов 0,34; Mt безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, C, принимаемых по СНиП [8] или по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях.

За неимением этих данных нормативную глубину сезонного промерзания можно определить по схематической карте (рис.Ф.9.5), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d0= 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение dfn, найденное по карте, умножается на отношение d0/0,23 (где d0соответствует грунтам рассматриваемой строительной площадки). , м, принимаемая: для суглинков и глин 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,30; крупнообломочных грунтов 0,34; Mt безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе, C, принимаемых по СНиП [8] или по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях.

За неимением этих данных нормативную глубину сезонного промерзания можно определить по схематической карте (рис.Ф.9.5), где даны изолинии нормативных глубин промерзания для суглинков, т.е. при d0= 0,23 м. При наличии в зоне промерзания других грунтов значение dfn, найденное по карте, умножается на отношение d0/0,23 (где d0соответствует грунтам рассматриваемой строительной площадки).

|

Ф.10.12. Как определяется осадка основания с использованием схемы линейно-деформируемого слоя?

Осадка фундамента на слое конечной толщины (рис.Ф.10.12) определяется по формуле

где p среднее давление под подошвой фундамента; b ширина прямоугольного или диаметр круглого фундаментов, kc и km коэффициенты, зависящие от сжимаемости основания; n число слоев, различающихся по сжимаемости в пределах сжимаемой толщи Hс; ki и ki-1 коэффициенты, определяемые в зависимости от формы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента и относительной глубины, на которой расположены подошва и кровля i-го слоя; Ei модуль деформации i-го слоя грунта. Коэффициенты ki приводятся в табллице СНиП [1], приложение 2.

|

| Рис.Ф.10.12. Схема для расчета осадки с использованием модели линейно-деформируемого слоя |

Ф.15.31. Что представляет собой газовая силикатизация?

Для закрепления просадочных при замачивании лессовых грунтов в качестве отвердителя для жидкого стекла применяется углекислый газ. Газ нагнетается сначала до использования жидкого стекла, а второй раз уже после введения силиката натрия. До массового закрепления проводятся опытные работы.

Билет №11

Ф.14.54. Как определить число свай в свайном фундаменте?

Число свай определяется путем деления величины нагрузки на свайный куст на несущую способность одиночной сваи, которая определяется как расчетная несущая способность сваи, деленная в свою очередь на коэффициент надежности по нагрузке k (обыч-

но k = 1,4), то есть уменьшенная в 1,4 раза. Для ростверка подбирается наиболее компактное очертание. Сваи размещаются рядами или в шахматном порядке. Шаг свай в кусте выбирается кратным 5 см. При расчете ленточного ростверка число свай n на 1 п.м. длины может оказаться дробным. Тогда расстояние a , м, между сваями будет a=1/n.

Ф.15.6. Каким образом следует изменять ширину подошвы фундамента, если устраивается грунтовая подушка?

Расчет ведется в соответствии с п.2.48 СНиП [1]. Имея размеры в плане подошвы фундамента b и зная коэффициент пористости e ее материала, а также нагрузку на этот фундамент, вызывающую осадку  , определяем zp по глубине. После этого из условия zp+ zg Rz находим необходимую толщину песчаной подушки. Уменьшить эту толщину можно, увеличив ширину подошвы фундамента b и повторив расчет. Окончательный результат целесообразно получить из технико-экономического сопоставления двух вариантов:

, определяем zp по глубине. После этого из условия zp+ zg Rz находим необходимую толщину песчаной подушки. Уменьшить эту толщину можно, увеличив ширину подошвы фундамента b и повторив расчет. Окончательный результат целесообразно получить из технико-экономического сопоставления двух вариантов:

1) более узкий фундамент и подушка большей толщины;

2) более широкий фундамент при меньшей толщине подушки.

Ф.9.6. Как определяется расчетное значение сезонного промерзания грунта?

Расчетная глубина сезонного промерзания грунта определяется по формуле

где kh коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения и принимаемый для отапливаемых зданий в зависимости от конструкции полов и температуры внутри помещений, а для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий kh = 1,1 (кроме районов с отрицательной среднегодовой температурой).

Ф.10.16. Что такое расчетное сопротивление грунта основания?

Расчетное сопротивление грунта соответствует такому давлению под подошвой фундамента, при котором зоны пластических деформаций развиваются на глубину z=b /4 (рис.Ф.10.16,а). На графике зависимости осадка-нагрузка (рис.Ф.10.16,б) это давление находится в начале фазы образования областей сдвига. Из решения Н.П.Пузыревского при z=b /4 получено следующее выражение для расчетного сопротивления грунта основания (см.Ф.5.8)

где c1и c2 коэффициенты условий работы, зависящие от вида грунта основания и жесткости сооружения; k коэффициент, принимаемый k = 1, если прочностные характеристики грунта и c определены непосредственными испытаниями, и k = 1,1, если они приняты по таблице СНиП [1] на основании физических характеристик грунтов; M , Mq, Mc коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения грунта; kz коэффициент, принимаемый приb < 10 м kz = 1, а при b 10 м  (здесь z0= 8 м); b ширина подошвы фундамента; II осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод IIопределяется с учетом взвешивающего действия воды);

(здесь z0= 8 м); b ширина подошвы фундамента; II осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод IIопределяется с учетом взвешивающего действия воды);  удельный вес грунта, находящегося выше подошвы фундамента; cII расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента; d1 глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

удельный вес грунта, находящегося выше подошвы фундамента; cII расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента; d1 глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле

где hs толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала; hcf толщина конструкции пола подвала; cf расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала. Величина db глубина подвала расстояние от уровня планировки до пола подвала (для сооружений с подвалом B 20 м и глубиной свыше 2 м принимается db = 2 м, при ширине подвала B > 20 м считается db = 0).

Если d1>d(где d глубина заложения фундамента), то d1принимается равным d, а db = 0 при любой форме фундаментов в плане.

|

| Рис.Ф.10.16. Определение расчетного сопротивления грунта: а - развитие зон предельного равновесия; б - график зависимости осадки s от нагрузки p |

Ф.15.33. Для чего применяют глинизацию и битумизацию грунта?

Глинизацию песков применяют для уменьшения фильтрации через них. Нагнетается бентонитовая глина с содержанием монтмориллонита более 60 %. Битумизация производится в трещиноватых скальных грунтах также для уменьшения фильтрации воды через них.

Билет №12

Ф.14.56. Каким образом и по какой схеме рассчитываются осадки свайных фундаментов?

Свайные фундаменты передают усилия на основание через боковую поверхность и через свою подошву, ограничиваемую плоскостью, проведенной на уровне острия забивных свай. Осадка фундамента из свай-стоек обычно не рассчитывается из-за ее малости. Тело свайного фундамента образуют собственно сваи и заполняющие межсвайное пространство грунты. Свайный фундамент имеет подошву большую, чем подошва ростверка, и к контуру свайного поля добавляется со стороны ширины и длины величи-

на  , где

, где  средневзвешенное значение угла внутреннего трения грунта в пределах высоты фундамента, равной h. При подсчете нагрузки на уровне подошвы фундамента в нее включаются вес грунта и вес свай. Поскольку при подсчете осадок расчет ведется на величину давления за вычетом природного, то практически вес фундамента на осадку почти не влияет, а осадка формируется за счет нагрузки, приходящейся на фундамент от сооружения. Так как величина сжимаемой толщи под свайным фундаментом получается существенно меньшей, чем под фундаментом мелкого заложения при тех же нагрузках, то и осадка свайного фундамента также обычно получается меньшей, чем у фундамента мелкого заложения.

средневзвешенное значение угла внутреннего трения грунта в пределах высоты фундамента, равной h. При подсчете нагрузки на уровне подошвы фундамента в нее включаются вес грунта и вес свай. Поскольку при подсчете осадок расчет ведется на величину давления за вычетом природного, то практически вес фундамента на осадку почти не влияет, а осадка формируется за счет нагрузки, приходящейся на фундамент от сооружения. Так как величина сжимаемой толщи под свайным фундаментом получается существенно меньшей, чем под фундаментом мелкого заложения при тех же нагрузках, то и осадка свайного фундамента также обычно получается меньшей, чем у фундамента мелкого заложения.

|

| Рис.Ф.14.56. Схема для расчета осадок свайного фундамента |

Ф.15.8. В чем заключается армирование грунта и когда его можно считать эффективным?

В грунт вводятся обычно горизонтальные достаточно прочные армирующие элементы, обычно из геотекстиля, имеющие шероховатую поверхность (см.рис.Ф.13.1,л). Обычно арматуру применяют в искусственных насыпях. Можно ее применить и в грунтовых подушках, в засыпках за подпорными стенами. Армирование поверхности откосов можно осуществить посевом трав с мощной корневой системой.

Ф.9.7. В каких грунтах глубина заложения фундаментов назначается независимо от расчетной глубины промерзания грунтов?

В скальных, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах, песках гравелистых, крупных и средней крупности глубина заложения фундаментов назначается произвольно, так как в этих грунтах при замерзании не возникает сил морозного пучения.

Ф.10.17. Что такое условное расчетное сопротивление грунта R0и как оно определяется?

В табл. 1 прил.3 СНиП [1] приведены значения расчетного сопротивления грунта, которые определяются только по классификационным показателям грунта и не зависят, в отличие от выражения для R (Ф.10.16), непосредственно от прочностных характеристик грунтов. Эти условные значения расчетного сопротивления, часто обозначаемые R0, разрешается применять для определения предварительных размеров фундаментов или для малоэтажных зданий при согласном напластовании грунтов основания.

Ф.15.34. В чем заключается и для чего служит электрохимическое закрепление грунтов?

Это закрепление пылевато-глинистых грунтов с применением электроосмоса. В этом методе через аноды подают растворы солей многовалентных металлов, которые потом коагулируют в грунте глинистые частицы. При этом создаются сцементированные между собой глинистые агрегаты. Прочность грунтов возрастает, снижается их набухаемость. Напряжение тока до 100 вольт.

Билет №13

Ф.15.2. На какие три группы можно подразделить способы преобразования строительных свойств грунтов?

Эти способы можно подразделить на:

1) Конструктивные, которые хотя и не улучшают самих свойств грунтов, но улучшают их работу в основаниях за счет изменения напряженного состояния и более благоприятных условий деформирования;

2) Уплотнение грунтов;

3) Закрепление грунтов, улучшающее их прочностные свойства.

Ф.14.3. Из чего состоит свайный фундамент?

Свайный фундамент состоит из свай, объединенных в верхней части балкой или плитой, именуемыми ростверком. Ростверк служит для распределения нагрузки, передаваемой сооружением на сваи. Головы свай обычно заделывают в ростверк. Однако свайный фундамент может состоять и только из одной сваи, которая будет являться продолжением колонны наземной конструкции. Нижняя поверхность ростверка называется его подошвой. Глубиной заложения свайного фундамента называется расстояние от поверхности грунта до плоскости, проведенной через острие свай.

|

| Рис.Ф.14.3. Свайные фундаменты с низким и высоким ростверками: а,б - свайный фундамент с низким роствером; в - свайный фундамент с высоким ростверком |

Ф.9.8. Можно ли снизить силы морозного пучения конструктивными мероприятиями?

Глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения можно уменьшить за счет применения:

а) постоянной теплозащиты грунта по периметру здания;

б) водозащитных мероприятий, уменьшающих возможность замачивания грунтов;

в) полной или частичной замены пучинистого грунта на непучинистый под подошвой фундамента;

г) обмазки боковой поверхности фундаментов битумной мастикой или покрытия ее полимерными пленками;

д) искусственного засоления грунтов обратной засыпки.

Ф.10.18. Почему расчетное сопротивление основания при прерывистых фундаментах больше, чем для ленточных фундаментов?

Расчетное сопротивление основания при прерывистых фундаментах определяется по формуле

Rп=Rkd

где R расчетное сопротивление основания обычного ленточного фундамента, определяемое по формуле (Ф.10.16); kd коэффициент, который зависит от вида фундаментных плит (сплошные или с вырезом), вида грунта и изменяется от 1 до 1,3. Это делается потому, что расстояние между плитами небольшое, а уже на относительно малой глубине от подошвы давление выравнивается и влияние щели исчезает.

Ф.15.35. Как осуществляется термическое закрепление грунтов?

Этот способ используется часто для устранения просадочных свойств макропористых лессовых грунтов. Сущность его состоит в том, что в грунт в течение нескольких суток подается раскаленные воздух или газ. Отдельные минералы оплавляются, образуется прочная структура. При этом теряется часть химически связанной воды, уменьшается или ликвидируется просадочность. Температура не превышает 800 С. В результате обжига вокруг скважины получается конусообразный столб диаметром поверху до 2 м, а внизу 0,7-0,8 м. Возможна и другая технология обжига, когда горелка погружается в пробуренную скважину и постепенно передвигается вдоль нее. В этом случае в результате обжига получаются обожженые грунтостолбы. Топливом являются солярка или газ.

Билет №14

Ф.15.3. Что представляет собой грунтовая подушка и для чего она делается?

Грунтовая подушка представляет собой искусственно укладываемый слой хорошего грунта, который заменяет слабый вынимаемый грунт. Грунтовая подушка обычно делается из крупнообломочных грунтов, крупных или средней крупности песчаных грунтов. Обычная толщина песчаной подушки 1-3 м. Не следует путать песчаную подушку с песчаной подготовкой. Толщина подготовки обычно не превышает 0,2 м. Грунтовая подушка более равномерно распределяет давление, передаваемое на нижний более слабый грунт, а, кроме того, она выполняется из непучинистого при промерзании грунта.

Ф.9.10. Из каких материалов делаются фундаменты?

В качестве материала фундаментов применяются бетон, железобетон, бут, кирпич. Основными материалами для фундаментов являются железобетон и бетон, которые применяются при устройстве всех видов фундаментов в различных инженерно-геологических условиях.

Железобетонные фундаменты выполняются из бетона марки не ниже В15 с армированием горячекатаной арматурой из стали класса А-III.

Каменная кладка фундаментов из кирпича, бута и пустотелых блоков предусматривается в конструкциях, работающих на сжатие, в основном для ленточных фундаментов и стен подвалов.

Бутобетон и бетон применяются наиболее часто при устройстве фундаментов в траншеях при их бетонировании в распор со стенками.

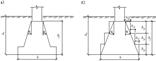

В строительстве применяются бутовые, бутобетонные (в бетон втапливают бутовые камни в количестве 25-30 % объема кладки) и бетонные фундаменты с уступами или наклонными гранями (рис.Ф.9.10). Высота уступа hy для бетона принимается обычно не менее 30 см, для бутобетона и бутовой кладки 40 см.

|

| Рис.Ф.9.10. Отдельно стоящий столбчатый фундамент: а - с наклонными боковыми гранями; б - с уступами |

Положение боковой грани фундамента определяется углом жесткости , при котором в теле фундамента не возникают растягивающие напряжения. Угол жесткости, определяющий отношение между высотой h и шириной b уступов, или наклон боковых граней (угол ), зависит от марки бетона, бута, кирпича и изменяется от 30 до 40 .

Ф.10.19. В каких случаях допускается увеличение расчетного сопротивления грунта?

Расчетное значение R допускается увеличивать в следующих случаях:

для фундаментных плит с угловыми вырезами на 15 %;

для прерывистых фундаментов на 15-30 %;

если конструкция фундамента улучшает условия его совместной работы с основанием;

на 20 %, если расчетные деформации основания при давлении, равном R, не превосходят 40 % от предельных значений;

для внецентренно нагруженных фундаментов на 20 % (максимальное краевое значение).

Ф.16.2. Что собой представляет опускной колодец?

Опускной колодец представляет замкнутую в грунте обычно симметричную открытую и снизу, и сверху конструкцию. Он либо бетонируется на месте, либо собирается из готовых элементов (рис.Ф.16.1).

|

| Рис.Ф.16.2. Опускной колодец: а - установка на поверхность; б - заглубление; в - наращивание новой секции; г - опускной колодец опущен до прочного грунта; д - у опускного колодца сделано дно |

Опускные колодцы погружаются под действием собственного веса, хотя для погружения сборных элементов дополнительно может применяться вибрация. По мере погружения изнутри из колодца извлекается грунт. Для этого могут применяться экскаваторы грейферного или другого типов, иногда гидроразмыв грунта. После опускания колодца до заданной отметки его внутренняя полость частично или полностью заполняется бетоном. Опускной колодец может быть использован для устройства заглубленных в грунт помещений.

Билет №15

Ф.10.21. Как определить ширину подошвы центрально нагруженного фундамента?

Для определения ширины подошвы центрально нагруженного фундамента необходимо предварительно собрать нагрузки на фундамент и задаться глубиной его заложения.

Если нагрузка от веса надземных конструкций NII, приложенная на обрезе фундамента (рис.Ф.10.21,а), известна, то давление на основание под подошвой фундамента будет:

где Gгр вес грунта обратной засыпки на обрезах фундамента; Gф вес фундамента; А площадь подошвы фундамента (см.также Ф.9.26).

|

| Рис.Ф.10.21. Расчетные схемы к определению ширины подошвы фундаментов: а - центрально нагруженный фундамент; б - внецентренно нагруженный фундамент |

В практических расчетах, усредняя вес грунта и вес фундамента в объеме призмы АБВГ, давление определяют по формуле

где  среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах, принимаемое равным 20 кН/м3; d глубина заложения и A площадь подошвы фундамента.

среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах, принимаемое равным 20 кН/м3; d глубина заложения и A площадь подошвы фундамента.

Так как давление под подошвой фундамента не должно превышать расчетного сопротивления грунта, то, если принять p=R, получим формулу для определения площади подошвы фундамента:

С целью ускорения расчетов в поcледнем выражении можно предварительно заменить R на R0, определив его по таблице СНиП, т.е. не выполнять сначала расчетов по определению R, но после подбора A по R0эти расчеты для R необходимо провести повторно.

Для ленточного фундамента расчет выполняется на 1 п.м. длины фундамента, поэтому ширину подошвы находят по формуле b=A /l.

Для фундаментов с квадратной подошвой  , с круглой

, с круглой  .

.

Ф.9.11. Отличаются ли конструктивно фундаменты мелкого и глубокого заложения?

Да, отличаются. Фундаменты глубокого заложения, в отличие от фундаментов мелкого заложения, имеют более развитую боковую поверхность и подошву фундамента.

Кроме того, фундаменты мелкого заложения устраиваются с разработкой котлованов, а фундаменты глубокого заложения непосредственно в грунте.

Армирование фундаментов также различно. У фундаментов мелкого заложения армируется только подошва (рис.Ф.9.11,а,б), а у фундаментов глубокого заложения как оболочка (наружная часть), так и днище фундамента (рис.Ф.9.11,в).

|

| Рис.Ф.9.11. Конструкция фундаментов мелкого (а,б) и глубокого (в) заложения: а - ленточный фундамент; б - столбчатый фундамент; в - опускной колодец: 1 - стеновые блоки; 2 - плита-подушка; 3 - фундаментная балка; 4 - опорная подушка; 5 - стакан; 6 - ступени; 7 - оболочка; 8 - нож; 9 - днище; 10 - перекрытие |

Ф.10.20. Какие расчеты необходимо выполнить при проектировании оснований по деформациям?

Расчет оснований по деформациям включает следующие этапы:

определение нормативных и расчетных нагрузок на фундаменты;

оценку инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства;

выбор глубины заложения фундамента;

назначение предварительных размеров подошвы с использованием условного расчетного сопротивления грунта R0;

вычисление расчетного сопротивления R и уточнение принятого размера подошвы фундамента;

проверку прочности слабого подстилающего слоя при его наличии;

определение деформаций основания и сравнение их с предельными значениями

Ф.15.32. Что представляет собой смолизация грунта?

Это закрепление грунтов смолами. В грунт вводится смола и затем отвердитель. Время упрочнения до 2 суток. Метод дорогой. Необходимо учитывать экологические последствия. Применяются карбомидные и другие смолы. Отвердителями являются кислоты.

Билет №16

Ф.10.22. Как определить ширину подошвы внецентренно нагруженного фундамента?

Размеры подошвы внецентренно нагруженных фундаментов определяют исходя из условий:

где p среднее давление под подошвой фундамента, определяемое как  ;

;  максимальное краевое давление под подошвой фундамента;

максимальное краевое давление под подошвой фундамента;  то же, в угловой точке при действии моментов в двух направлениях; R расчетное сопротивление грунта основания.

то же, в угловой точке при действии моментов в двух направлениях; R расчетное сопротивление грунта основания.

Максимальное и минимальное давления под подошвой внецентренно нагруженного фундамента определяются по формуле

где N суммарная вертикальная нагрузка на основание включая вес фундамента и грунта на его обрезах; А площадь подошвы фундамента; W момент сопротивления площади подошвы фундамента.

В некоторых случаях вертикальная нагрузка может быть приложена с эксцентриситетами относительно обеих главных осей подошвы фундамента (рис.Ф.10.22). В этом случае краевые давления в угловых точках подошвы определяются из выражения

где  и

и  моменты сил относительно главных осей; Wx и Wy моменты сопротивления относительно главных осей.

моменты сил относительно главных осей; Wx и Wy моменты сопротивления относительно главных осей.

|

| Рис.Ф.10.22. Внецентренное нагружение фундамента |

В формулах для pmax  фундамента давление распределяется неравномерно, а вследствие , расчетное сопротивление увеличено соответственно на 20 и 50 %. Это объясняется тем, что под подошвой внецентренно нагруженного большой жесткости фундамента и податливости грунта основания напряжения под более нагруженной частью перераспределяются.

фундамента давление распределяется неравномерно, а вследствие , расчетное сопротивление увеличено соответственно на 20 и 50 %. Это объясняется тем, что под подошвой внецентренно нагруженного большой жесткости фундамента и податливости грунта основания напряжения под более нагруженной частью перераспределяются.

Ф.14.45. Как определяется несущая способность сваи-стойки?

Несущая способность сваи-стойки определяется минимальным значением предельной нагрузки либо по прочности грунта под ее нижним концом, либо разрушением сваи по ее материалу. При низком ростверке сваи рассчитываются без учета их продольного изгиба. Сопротивление под нижним концом сваи, опирающейся на скальные и малосжимаемые грунты, принимается равным 20 МПа. У песчаных грунтов сопротивление под нижним концом зависит от крупности песчаных грунтов, их плотности, а также от глубины их нахождения. В глинистых грунтах это сопротивление зависит также от глубины и от показателя текучести IL. Величина сопротивления дается на единицу площади поперечного сечения сваи.

Ф.14.46. Как определяется несущая способность висячей сваи?

Несущая способность висячих свай определяется либо расчетным методом, либо путем забивки опытных свай, а также применением статического зондирования.

Висячие сваи рассчитываются по грунту. Сопротивление погружению сваи возникает под ее пятой-острием (лобовое сопротивление) и по боковой поверхности (сопротивление благодаря мобилизации сил трения). Как и для свай-стоек, лобовое сопротивление зависит от грунтов (плотности и вида песчаных грунтов и показателя текучести глинистых грунтов), а также от глубины погружения нижнего конца. Боковое сопротивление зависит от вида песчаных грунтов, показателя текучести IL глинистых грунтов, от глубины слоя, для которого определяется коэффициент трения. Лобовое сопротивление дается на единицу площади поперечного сечения сваи, поэтому полученная величина R умножается на площадь поперечного сечения A. Боковое сопротивление трению дается на 1 м2 боковой поверхности, поэтому оно умножается на соответствующую площадь боковой поверхности рассматриваемого"пояса". С глубиной сопротивление трению увеличивается. Сопротивления под острием и по боковой поверхности суммируются. Однако предварительно они умножаются на коэффициент условий работы, который зависит от способа погружения свай.

Ф.9.12. На какие типы можно подразделить фундаменты мелкого заложения?

Различают следующие основные типы фундаментов мелкого заложения (рис.Ф.9.12).