10 расчитывают осадку свайного фундамента

11 проверка усилий по подошве фундамента.

11. Как определяется отметка подошвы ростверка для разных грунтовых условий

Глубину заложения подошвы ростверка следует назначать:

1) В грунтах, не подверженных морозному пучению, на любом уровне независимо от глубины промерзания и отсутствия при промерзании напорных грунтовых вод;

2) В грунтах, подверженных морозному пучению, вне расчетной глубины промерзания ( ниже не менее чем на 25 см ).

В зданиях с подвалами ростверк должен быть заглублен ниже пола подвала. Балочные ростверки фундаментов внутренних стен крупнопанельных зданий располагают выше пола технического подполья или подвала с отметкой верха ростверка на уровне низа перекрытия над подвалом. При этом каждая панель должна быть оперта не менее чем на 2 сваи.

12. Определение количества свай. Конструирование ростверка.

Расчет свайного фундамента по первой группе предельных состояний (по несущей способности) производится из условия

где  - расчетная внешняя нагрузка, передаваемая на отдельную сваю при наиболее невыгодных сочетаниях усилий, с учетом собственного веса ростверка и свай;

- расчетная внешняя нагрузка, передаваемая на отдельную сваю при наиболее невыгодных сочетаниях усилий, с учетом собственного веса ростверка и свай;  - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый при расчете по несущей способности равным 0,87;

- коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый при расчете по несущей способности равным 0,87;  - коэффициент надежности метода испытаний, принимаемый по таблице.

- коэффициент надежности метода испытаний, принимаемый по таблице.

Количество свай в отдельно стоящем свайном фундаменте (под колонну) может быть определено следующим образом:

А) определим ориентировочные размеры ростверка. Для этого определим среднее давление под подошвой ростверка по выражению

где Р - расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, кН; d - размер поперечного сечения сваи, м.

Площадь подошвы ростверка в первом приближении может быть определена по формуле

где  - расчетная нагрузка по первой группе предельных состояний в плоскости обреза фундамента, кН;

- расчетная нагрузка по первой группе предельных состояний в плоскости обреза фундамента, кН;  - осредненное значение удельного веса материала ростверка и грунта на его уступах, принимаемое равным 20 кН/м3;

- осредненное значение удельного веса материала ростверка и грунта на его уступах, принимаемое равным 20 кН/м3;  - глубина заложения подошвы ростверка, м.

- глубина заложения подошвы ростверка, м.

Вес ростверка с грунтом на его уступах можно определить по формуле

где  - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый 1,1. Тогда количество свай

- коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый 1,1. Тогда количество свай

где  = 1...1,6 - коэффициент, учитывающий действие момента. Для центрально нагруженных фундаментов

= 1...1,6 - коэффициент, учитывающий действие момента. Для центрально нагруженных фундаментов  = 1.

= 1.

В ленточном фундаменте число свай на 1 м определится по той же формуле, в которой  - расчетная распределенная по длине фундамента нагрузка на его обрезе, кН/м;

- расчетная распределенная по длине фундамента нагрузка на его обрезе, кН/м;  - вес фундаментной стены с ростверком, кН/м. При этом расстояние между сваями lc = l/п. Если расстояние между осями свай получится меньше 3d, то необходимо либо повышать несущую способность свай (например, увеличением длины), либо располагать их в 2 - 3 ряда (возможно, в шахматном порядке).

- вес фундаментной стены с ростверком, кН/м. При этом расстояние между сваями lc = l/п. Если расстояние между осями свай получится меньше 3d, то необходимо либо повышать несущую способность свай (например, увеличением длины), либо располагать их в 2 - 3 ряда (возможно, в шахматном порядке).

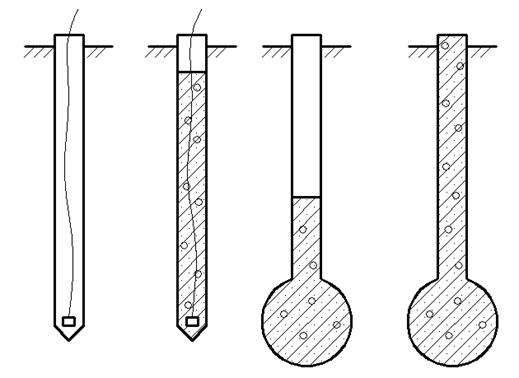

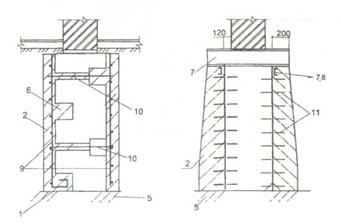

Конструирование ростверка начинают с размещения свай в плане. Сваи размещают в виде: а) одиночных свай (под отдельно стоящие опоры); б) свайных кустов (под колонны); в) свайных лент (под стены зданий); г) сплошного свайного поля (под тяжелыми сооружениями). При этом стремятся к тому, чтобы линия равнодействующей всех сил при наиболее неблагоприятном сочетании нагрузок проходила через центр тяжести свайного поля в уровне подошвы ростверка. Под колонны сваи размещают правильными рядами или в шахматном порядке (рисунок 1, а, б). Характер размещения свай (рядовой или шахматный) зависит от их количества. Для внецентренно нагруженных фундаментов возможны несколько случаев расположения свай:

1. Сваи размещаются симметрично относительно оси колонны, но число их увеличивается для восприятия момента. В этом случае сваи нагружены неравномерно. Больше всего нагружены сваи крайнего ряда по направлению действия момента.

2. Сваи размещают равномерно, но центр подошвы ростверка смещают в направлении действия момента на среднюю величину эксцентриситета е. При этом все сваи нагружены равномерно и коэффициент η = 1.

3. Сваи размещают неравномерно, чтобы равнодействующая сил проходила через центр тяжести свайного поля. При этом все сваи нагружены равномерно и коэффициент η = 1.

Размещение свай по схемам 2 и 3 допускается только при знакопостоянных моментах, мало изменяющихся по величине.

Под стены зданий сваи разметают в один или несколько рядов, используя ленточные ростверки (рисунок 2.3, в, г). При размещении свай в один ряд наличие их в углах здания обязательно, а в местах пересечения стен - желательно.

После определения количества свай в кусте или шага в ленточном ростверке и порядка их размещения уточняют размеры ростверка и рассчитывают его фактический вес с фунтом на уступах. Размеры ростверка уточняются из следующих соображений:

ü расстояние между осями наиболее близко расположенных свай, защемленных в грунте, не менее 3d;

ü расстояние от грани свай крайнего ряда до края ростверка не менее 0,05 м;

ü расстояние между сваями-стойками не регламентируется и зависит от возможности их погружения в грунт и от нагрузок;

ü расстояние в свету между буровыми, набивными сваями и сваями-оболочками принимается не менее 1 м.

Конструирование ростверка завершается определением веса ростверка и грунта на его уступах. Вес ростверка

где  = 1,1 — коэффициент надежности по нагрузке;

= 1,1 — коэффициент надежности по нагрузке;  - объем ростверка, м3;

- объем ростверка, м3;  = 24 кН/м3 - удельный вес железобетона.

= 24 кН/м3 - удельный вес железобетона.

Рисунок 1 - Размещение свай в ростверке: а, 6- ростверки пол колонны; в, г - ленточные ростверки, с≥3d,

с1≥2,6d.

Вес фунта на уступах ростверка

где  — объем фунта на уступах ростверка, м3;

— объем фунта на уступах ростверка, м3;  - средневзвешенное значение удельного веса фунта, кН/м , расположенного выше ростверка.

- средневзвешенное значение удельного веса фунта, кН/м , расположенного выше ростверка.

13. Что из себя представляют сваи оболочки и их устройство.

Свои оболочки — конструкции сходные с опускными колодцами, опускные колодцы погружаются под действием собственного веса (поэтому иногда их стенки приходится делать значительно толще, чем требуется по расчёту на прочность), а оболочки погружаются принудительно.

устраиваются там, где необходимо защитить бетонную смесь или бетон от внешних воздействий, либо при высоких свайных ростверках

Сущность устройства. Железобетонные трубы (D=0.8..3м) погружаются в грунт мощными вибромолотами или низкочастотными вибропогружателями (на несколько метров).

Сущность устройства. Железобетонные трубы (D=0.8..3м) погружаются в грунт мощными вибромолотами или низкочастотными вибропогружателями (на несколько метров).

Для дальнейшего погружения из нее извлекают грунт.

После погружения одного звена оболочку наращивают (нижнее звено снабжается ножом; звенья, имеющие фланцы, соединяют жестко на болтах или сварке; звенья длиной 6-10м д.б. армированы продольными стержнями и спиралью; используется бетон класса не ниже В40).

При достижении скальной породы через оболочку бурят скважину диаметром, = внутреннему диаметру оболочки, затем скважину и оболочку заполняют бетоном (Это позволяет заделывать фундамент в скальной породе).

В нескальных грунтах ниже оболочки можно делать уширение камуфлетными взрывами или разбуриванием полости в грунте.

Заполнение оболочки бетонной смесью осуществляют в 2 этапа. Сначала из забоя оболочки удаляют шлам (под забоем оставляют пробку из грунта высотой около 2м) и в оболочку укладывают методом подводного бетонирования слой бетонной смеси толщиной 2-5м. После того как уложенный бетон наберёт необходимую прочность, воду из оболочки откачивают и производят дальнейшую укладку бетонной смеси (по всему сечению или только у стен с целью их утолщения) выполняют насухо.

Оболочки можно погружать на глубину 30м и более. Такие оболочки способны передавать на грунт большие нагрузки (10 000 кН и более).

Недостатком фундаментов из оболочек являются сильные колебания грунта в пределах окружности радиусом в сотни метров, поэтому оболочки не рекомендуется применять в застроенных районах города.

14. Расчет осадки свайного фундамента

Величину ожидаемой осадки свайного фундамента из висячих свай определяют расчетом по предельным состояниям второй группы.

Расчет осадки производится как для условного фундамента на естественном состоянии с использованием метода послойного суммирования. Границы условного фундамента показаны на рис. Вертикальные грани условного фундамента АВ и ВГ (Свайный фундамент рассматривается как прямоугольник)

Расчет производится в той же последовательности , что и фундамента на естественном основании. Проверка напряжений в основании условного фундамента производится как для центрально нагруженного под действием N и собственного веса условного фундамента. Полученное расчетом значение осадки не должно быть более предельного, установленного СНИП.

Производим расчет осадки фундамента , рассматривая свайный фундамент как условный массив АВГБ. Боковые грани массива (плоскости АВ и БГ) отстоят от граней крайних рядов свай на расстоянии  , где

, где  , где

, где  - расчетное значение внутреннего трения пройденных сваями слоев грунтов толщиной hi, h – глубина погружения свай в грунт.

- расчетное значение внутреннего трения пройденных сваями слоев грунтов толщиной hi, h – глубина погружения свай в грунт.

Расчет осадки условного фундамента проводим по методу послойного суммирования. Для этого вычисляем обычным способом напряжения на границах элементарных слоев от собственного веса грунта и от нагрузки, передаваемой на основание условного фундамента.

15.Искусственные основания. Виды устройства.

При наличии слабых грунтов целесообразно применение свайных фундаментов, рационально также искусственно улучшать работу и свойства грунтов в основании: работу грунтов улучшают конструктивными методами, а их свойства – уплотнением и закреплением.

К конструктивным методам улучшения работы грунтов оснований относятся

Устройство грунтовых подушек, применение шпунтового ограждения, создание боковых пригрузок, армирование грунта.

Для уплотнения грунтов применяют следующие методы: поверхностное уплотнение, глубинное виброуплотнение, камуфлетные взрывы, устройство грунтовых и песчаных свай, уплотнение либо статической нагрузкой с применением дрен, либо водопонижением.

К методам устройства искусственно улучшенных оснований с уплотнением грунта относят также сооружение фундаментов в вытрамбованных котлованах.

Из методов закрепления грунтов широко известны следующие: цементация, химические, электрохимические способы, смолизация, термический метод, битумизация и глинизация.

16. Мерзлые и вечномерзлые грунты (последними называют грунты, находящиеся в мерзлом состоянии многие годы — века) являются типичными 4-компонентными системами частиц, т к к обычным 3 компонентам грунтов (твердой, жидкой и газообразной) прибавляется идеально пластичная компонента — лед, образующийся из поровой воды при температуре замерзания.

Однако поровая вода в грунтах замерзает далеко не вся при 0е, а как бы по категориям: свободная вода (в крупных порах) замерзает при температуре, близкой к 0°, слои связанной воды замерзают при отрицательных температурах, все более низких по мере увеличения связанности воды минеральными частицами; некоторое же количество связанной воды при любой отрицательной температуре в дисперсных грунтах всегда остается в незамерзшем состоянии.

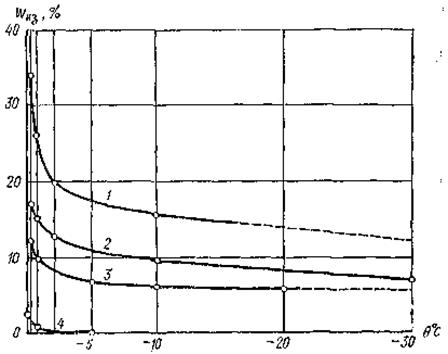

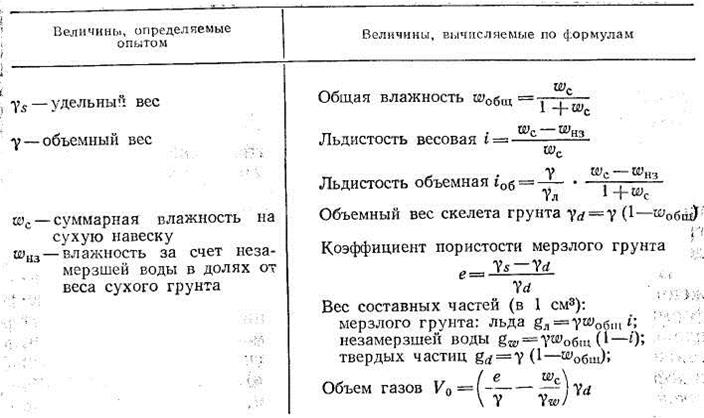

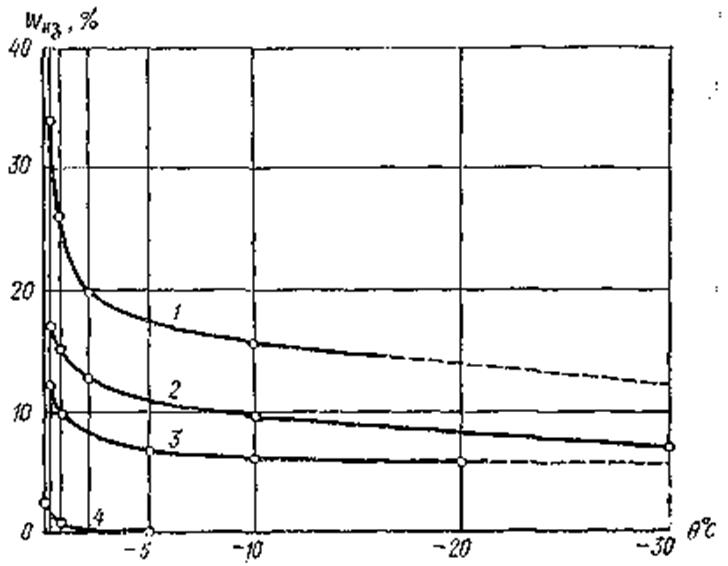

Мерзлые грунты - грунты, имеющие отрицательную или 0-ю температуру, в кот. хотя бы часть сод. воды замерзла, т. е.превратилась бы в лед, цементируя частицы. Рис. 11.36. Кривые содержания незамерзшей воды Wнз в мерзлых грунтах в зависимости от величины их отрицательной температуры (-0°) 1 - глина; 2 - суглинок; 3 - супесь; 4 - песок

Мерзлые грунты - грунты, имеющие отрицательную или 0-ю температуру, в кот. хотя бы часть сод. воды замерзла, т. е.превратилась бы в лед, цементируя частицы. Рис. 11.36. Кривые содержания незамерзшей воды Wнз в мерзлых грунтах в зависимости от величины их отрицательной температуры (-0°) 1 - глина; 2 - суглинок; 3 - супесь; 4 - песок

Различные грунты в зависимости от их состава (г. о. от величины удельной поверхности минеральных частиц) содержат даже при одной и той же отрицательной температуре различное количество незамерзшей воды (рис. 11.36), причем каждый грунт имеет свою характерную кривую незамерзшей воды.

Как показывают соответствующие опыты, количество незамерзшей воды и льда в мерзлых грунтах не остается постоянным, а изменяется под влиянием внешних воздействий (отрицательной температуры, внешнего давления и пр.), находясь с ними в динамическом равновесии.

Высказанное положение формулирует известный в механике мерзлых грунтов принцип равновесного состояния воды и льда в мерзлых грунтах , являющийся основной физической базой исследования физико-механических свойств мерзлых грунтов.

Взаимосвязь показателей основных физических свойств мерзлых грунтов

Для единицы объема грунта будет справедливо равенство

gd + gл + gw = γ (11.47)

Таким образом, для оценки физических свойств мерзлых грунтов необходимо знать 4 хар-ки: объемный вес γ; удельный вес γs суммарную влажность ωс и влажность за счет незамерзшей воды wm.

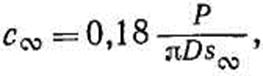

Величину длительного сцепления C~ опр. по методу шарового штампа по формуле

|

|

где S~— длительная осадка мерзлого грунта под шаровым штампом диаметром D при нагрузке Р.

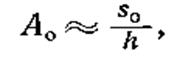

Величину коэффициента оттаивания Ао можно определить при испытании на осадку оттаивающего грунта (в шурфе площадью 1—2 м2) под действием только его собственного веса (без нагрузки).

(11.49)

(11.49)

где s0 — осадка слоя оттаивающего грунта; h — глубина оттаивания.

17. Принципы использования вечномерзлых грунтов в качестве оснований фундаментов. Конструкции фундаментов на вечномерзлых грунтах.

Нормы рекомендуют два принципа проектирования и строительства на территориях, сложенных вечномерзлыми грунтами:

Принцип 1- в основании зданий и сооружений сохраняется вечномерзлое состояние грунтов как в процессе строительства, так и в течении всего периода эксплуатации;

Принцип 2 - в основании зданий и сооружений используется предварительно оттаянные грунты или грунты, оттаивающие в период эксплуатации.

Если вечномерзлые грунты залегают лишь под частью проектируемого здания, то грунты основания либо предварительно искусственно замораживают и тогда проектируют фундаменты по принципу 1, либо, наоборот, оттаивают и строят здание как на талых грунтах.

Сохранение вечномерзлого состояния грунтов в основании зданий при проектировании и строительстве по принципу 1 обычно обеспечивается следующими приемами: возведением зданий на подсыпках; теплоизоляцией поверхности грунта под полом здания; устройством вентилируемых подполий; расположением в 1-м этаже зданий неотапливаемых помещений; прокладкой под полом здания охлаждающих вентиляционных каналов; искусственным охлаждением грунтов с помощью специальных установок.

Конструкции и устройство фундаментов.

Наиболее рациональные конструкции фундаментов выбирают зная силы, действующие на фундаменты, и температурные условия грунтов основания, от которых зависит сопротивляемость мерзлого грунта нагрузкам. Поскольку температура в слое вечномерзлого грунта с глубиной понижается, к тому же всегда имеется опасение, что под действием случайных факторов верхняя часть слоя вечномерзлого грунта может оттаять, при проектировании и строительстве фундаментов по принципу 1 целесообразно максимально возможное заглубление их. Это привело строителей к использованию свайных фундаментов. Как правило, при погружении свай в слой вечномерзлого грунта на глубину, в 3 раза большую толщины деятельного слоя, они вполне устойчивы и к действию касательных сил пучения.

Способ погружения свай в вечномерзлый грунт выбирают в зависимости от его температурных условий.

Объем оттаянного грунта должен быть как можно меньше, чтобы он мог быстро замерзнуть, отдавая тепло окружающему вечномерзлому грунту, имеющему низкую температуру.

При проектировании и строительстве фундаментов по принципу 2 применение свай целесообразно, если они прорезают всю толщу льдосодержащих грунтов и передают давление на скальную породу.

18. Как рассчитываются фундаменты на мерзлых и вечномерзлых грунтах.

Мерзлые и вечномерзлые грунты распространены на большой части территории СССР (вечномерзлые грунты — на 49% всей площади) и являются типичными четырехкомпонентными системами частиц, так как к обычным трем компонентам грунтов (твердой, жидкой и газообразной) прибавляется идеально пластичная компонента — лед, образующийся из поровой воды при температуре замерзания. Однако поровая вода в грунтах замерзает далеко не вся при 0е: свободная вода (в крупных порах) замерзает при температуре, близкой к 0°, слои связанной воды замерзают при отрицательных температурах, все более низких по мере увеличения связанности воды минеральными частицами; некоторое же количество связанной воды при любой отрицательной температуре в дисперсных грунтах всегда остается в незамерзшем состоянии.

Мерзлые грунты - имеющие отрицательную или нулевую температуру, в которых хотя бы часть содержащейся воды замерзла, т. е. превратилась бы в лед, цементируя частицы. Рис. Кривые содержания незамерзшей воды Wнз в мерзлых грунтах в зависимости от величины их отрицательной температуры (-0°) 1 - глина; 2 - суглинок; 3 - супесь; 4 - песок

Мерзлые грунты - имеющие отрицательную или нулевую температуру, в которых хотя бы часть содержащейся воды замерзла, т. е. превратилась бы в лед, цементируя частицы. Рис. Кривые содержания незамерзшей воды Wнз в мерзлых грунтах в зависимости от величины их отрицательной температуры (-0°) 1 - глина; 2 - суглинок; 3 - супесь; 4 - песок

Грунты в зависимости от их состава содержат при одной и той же отрицательной температуре различное количество незамерзшей воды (рис). Количество незамерзшей воды и льда в мерзлых грунтах изменяется под влиянием внешних воздействий. Принцип равновесного состояния воды и льда в мерзлых грунтах является основной базой исследования физико-механических свойств мерзлых грунтов. Влияние на физ.-мех. свойства мерзлых грунтов оказывает цементирующее действие льда, общее содержание которого определяется льдистостью (весовая) мерзлых грунтов, равной отношению веса льда к весу всей воды, содержащейся в грунте i = (wc – wm)/wc wm — влажность за счет незамерзшей воды, wc — суммарная влажность мерзлого грунта; льдистость (объемная) iоб = γ (w с– wm) / γл (1+wс). Общая влажность wо6щ , равна отношению веса воды к весу всего грунта wобщ = wс/(1+wс)

Вес составных частей для 1 см3 мерзлого грунта: вес твердых частиц gd = γ (1- ωо6щ)

вес льда gл = γwобщ i

вес воды в жидкой фазе gw = γwобщ(1 - i)

для единицы объема грунта будет справедливо равенство gd + gл + gw = γ

Т.о., для оценки физических свойств мерзлых грунтов необходимо знать четыре характеристики: объемный вес γ; удельный вес γc; суммарную влажность wс; влажность за счет незамерзшей воды wm.

Важными показателями механических свойств мерзлых и вечномерзлых грунтов:

Величина длительного сцепления с, позволяющая оценить несущую способность мерзлого грунта при данной его отрицательной температуре. С = 0,18Р/πDs s— длительная осадка мерзлого грунта под шаровым штампом диаметром D при нагрузке Р. Зная c, можно легко определить совершенно безопасную нагрузку на вечномерзлые грунты при сохранении их отрицательной температуры, рассматривая мерзлые грунты как идеально связные тела.

Величина коэффициента оттаивания Ао, позволяющая рассчитать возможную «осадку оттаивания», которая обычно составляет значительную (иногда более 90%) долю от всей осадки оттаивающих оснований. Величину коэффициента оттаивания Ао можно определить при испытании на осадку оттаивающего грунта (в шурфе площадью 1—2 м2) под действием только его собственного веса (без нагрузки). Если оттаивающий слой будет незначительной толщины (менее 0,5 м), то максимальное давление от собственного веса грунта также будет малым [как правило, менее 0,1 кгс/см2 (~104 Па)], Аo = So/h где s0 — осадка слоя оттаивающего грунта; h — глубина оттаивания.

|

|

19. Методы усиления ленточных фундаментов

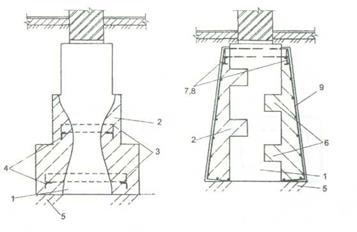

К наиболее распространенным методам усиления существующих фундаментов и вариантам их осуществления относятся :

а) укрепление тела фундамента за счет устройства железобетонных обойм (рисунок 1), упрочнения кладки путем оштукатуривания или создания защитного цементно-каменного кожуха по боковым поверхностям и под подошвой фундамента за счет контактной фильтрации при закачке раствора через наклонные скважины либо заделки трещин и незаполненных связующим швов при закачке цементного раствора через погружаемые в

швы трубки. Данный метод применения при плохом состоянии кладки, как правило, независимо от свойств грунта основания;

Рисунок 1 - Примеры усиления ленточных фундаментов: 1 -существующие фундаменты; 2 - бетон усиления; 3 - двутавры или швеллеры с шагом до 2 м в шахматном порядке; 4 - уголки; 5 - уплотненный щебнем грунт; 6 - штрабы в шахматном порядке; 7,8- распределительная или опорная балка из швеллера; 9 - арматурная сетка; 10 -арматурные стержни; 11 - штыри-связи в шахматном порядке

б) увеличение размеров фундаментов мелкого заложения и подводка под них новых конструктивных элементов:

- с увеличением опорной площади фундаментов без изменения глубины заложения путем устройства по периметру их подошв приливов-башмаков из бетона и монолитного или сборного железобетона;

- с увеличением глубины заложения.

Протяженность отрываемых шурфов и расстояния между ними в направлении длины ленточных фундаментов должны назначаться исходя из требований безопасности производства работ и сохранности реконструируемого объекта, а также с учетом вида и свойств грунта в зоне производства работ. Дополнительное шурфование и устройство подводимых фундаментов в зазорах между устроенными может производиться только после набора последними проектной прочности.

Расстояния между отрываемыми шурфами для ленточных фундаментов в сыпучих грунтах должны составлять не менее двух, а в глинистых - полутора их высот от дна до низа фундамента.

В случае увеличения глубины заложения отдельностоящих столбчатых фундаментов «саперным» способом при производстве работ должна производиться последовательная отрывка шурфов и их бетонирование секциями симметрично относительно оси. При этом столбы или колонны, опирающиеся на эти фундаменты, до завершения работ по подводке новых элементов и включению их в работу должны вывешиваться с опиранием на временные опоры или подкосы;

в) ограничение бокового распора грунта вокруг столбчатых фундаментов путем погружения круглого или квадратного и прямоугольного опускных колодцев ниже отметки подошвы.

Увеличение размеров фундаментов мелкого заложения по методам а), б), в) должно производиться при увеличении нагрузок на них и, как правило, в грунтах, не допускающих устройство свай или иных фундаментных конструкций глубокого заложения;

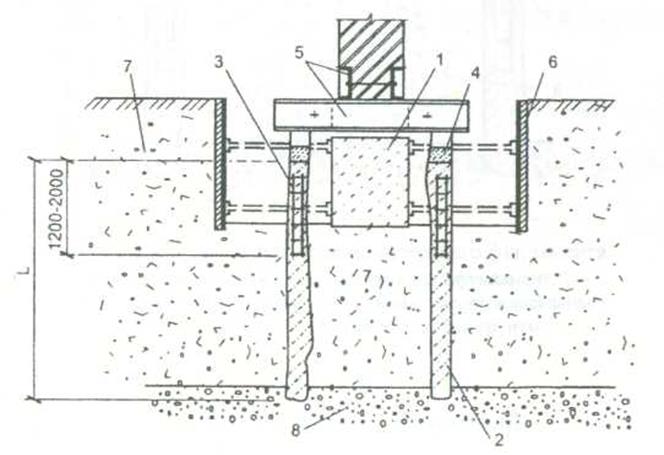

г) усиление фундаментов с передачей нагрузок на дополнительные фундаментные конструкции глубокого заложения (сваи и др.):

- располагаемые по сторонам вертикальные (иногда в сочетании с наклонными) набивные сваи (рисунки 2), залавливаемые трубы или буроинъекционные сваи с передачей на них нагрузок через консольные элементы из прокатных профилей или прижимные ростверки;

- наклонные буроинъекционные сваи, пересекающиеся ниже подошв существующих фундаментов или веерообразно расходящиеся под ними, а порой и пронизывающие тело самих существующих фундаментных конструкций;

- опоры, устраиваемые под существующими фундаментами с помощью струйной технологии;

Рисунок 2- Усиление ленточного фундамента: 1 - существующий фундамент; 2 - набивная свая; 3 - каркас; 4 - ростверк; 5-распределительные балки; 6 - щиты; 7, 8 - слабый и прочный грунты

- секционные сваи по типу «Мега», залавливаемые гидр-ми домкратами грузоподъемностью в соответствии с треб. несущей способностью подводимых свай.

д) повышение прочности фун-ов на продавливание за счет закачки под их подошвы цементного р-ра ч/з просверленные в кладке отверстия и создание жестких цементно-каменных опорных эл-ов. Рис 1

д) повышение прочности фун-ов на продавливание за счет закачки под их подошвы цементного р-ра ч/з просверленные в кладке отверстия и создание жестких цементно-каменных опорных эл-ов. Рис 1

Рис 2

Рис 2