21. Система записей в последовательном переводе

Человеку, хорошо понимающему иностранную речь, переводить мешает иностранный текст. Он видит или слышит знакомые слова, заменяет их на слова родного языка и получает косноязычную, а иногда и невразумительную фразу, которую и представляет как вариант перевода. Для того чтобы этого не получалось, необходимо семантическую информацию (значения слов), заключенную во фразе, сопоставить с ситуацией, в которой она произнесена или написана, и определить таким образом смысл сказанного. После этого — осознанный смысл выразить на языке перевода по законам, существующим для этого языка. В процессе восприятия на слух исходного текста можно выполнить только первое действие, а именно: определить смысл высказанного. Выразить письменно смысл воспринятого на другом языке сообразно норме этого языка в условиях острейшего дефицита времени — невозможно. Однако можно найти и поэкономней записать смысловые вехи высказывания, т. е. слова, словосочетания или их эквиваленты, в которых заключен смысл, заключена информация, предназначенная для передачи. Для этого и существует смысловой анализ как первое действие в последовательном переводе.

Итак, смысловой анализ. Какие приемы смыслового анализа существуют, чтобы их рекомендовать начинающим переводчикам? Прежде всего — выделение слов и словосочетаний, концентрирующих смысл высказывания. Вот как это выглядит практически. Предлагается для смыслового анализа следующее высказывание: «В работе конгресса принимают участие 2476 делегатов и наблюдателей, кроме того, техничрский аппарат конгресса включает 322 человека». Смысл этого высказывания сосредоточен в данных количественного состава конгресса, все остальное переводчик знает. Он знает, что идет конгресс и что на всяком конгрессе, кроме делегатов, находятся переводчики, машинистки, секретари, референты и другой обслуживающий персонал. Поэтому важными для него словами являются: 2476 — делегаты, наблюдатели, 322 — аппарат. Так, вместо 16 слов он выделяет только пять. Но это еще не все. Можно использовать и еще один прием — синонимическую замену. Слова «делегаты и наблюдатели» легко выражаются одним словом — «участники», тем более что количественный показатель (2476) их объединяет.

Кроме выделения ключевых слов и синонимических замен, опытные переводчики прибегают и к приему выделения в тексте рельефных слов. Обратимся еще к одному примеру. Необходимо записать кратко следующую фразу: «Нам доставляет большое удовольствие принимать сегодня президента дружественного нам государства, его супругу, а также всех тех, кто оказал нам честь, как говорится по-русски, разделить с нами хлеб-соль». Записанные опорные пункты могли бы выглядеть так: «рады президенту», «супруге», «всех», «хлеб- соль». Обращает внимание запись второстепенного по смыслу выражения «хлеб-соль». Дело в том, что конец произнесенной фразы составляет большой причастный оборот, смысл которого заключается в необходимости подчеркнуть радушие и воспитанность хозяев. Конечно, об этом могло бы напомнить слово «всех», но тогда произошло бы стилистическое обеднение фразы, в которой выражение «разделить хлеб-соль» подчеркивает не только гостеприимство, но и экспрессивность приветственной речи. Экспрессивного выхолащивания речи опытный переводчик позволить себе не может.

Выделение ключевых слов или рельефных и синонимические замены и составляют основу смыслового анализа как первого шага в записях при последовательном переводе.

Второй шаг заключается в записи выделенных слов и словосочетаний или их субститутов (заместителей). В этой связи возникает мысль о возможности прибегнуть к сокращенной буквенной записи, поскольку во многих словах можно найти значительное число «лишних» букв. Ученые, занимающиеся теорией информации, считают, что первоначальный текст может быть легко восстановлен, если число пропущенных букв составляет 25 % от их общего числа. Опыт ведущих переводчиков подтверждает такую возможность, и на этой основе Ж.-Ф. Розан в своей книге предлагает записывать только две- три первые и столько же последних букв каждого слова. К сожалению, этот совет никак не подходит к русскому языку. Если взять «Словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, то окажется, что в нем около 5000 слов начи- наютсясбукв «пр-» и 140 слов — с «прод-». Причем около 2500 слов, начинающихся с «пр», имеют всего четыре окончания: «-ый», «-ие», «-ка», «-ик». Следовало искать другие пути. Анализ русской буквенной и фонетической систем показал, что в русском языке второстепенную смыслоразличительную роль в слове играют гласные, а потому именно они и могут не записываться, если только не стоят в начале, а часто и в конце слова. Запись первых букв в слове резко повышает вероятность понимания сокращенной буквенной записи. Отказ от записи гласных в середине слова и сдвоенной согласной сокращает буквенную запись на 38-40%, если исходить из таблиц частот букв русского языка, которые предлагаются в научных изданиях. Записанные без гласных слова легко прочитываются, особенно в известном контексте, как это имеет место в последовательном переводе. Вот пример такой записи: прмшлнсть и сльск. хзство ндвплнли план прв. плгдия.

До сих пор мы говорили о буквенной записи выделенных слов и словосочетаний, но есть и более экономный прием: записывать выделенные смысловые опоры не буквами, а с помощью символов. Что такое символ? Символ в системе записей выступает как носитель признака, присущего группе близких друг к другу понятий. Так, если взять обычные кавычки «, то они в письменном тексте призваны обозначать прямую речь. Следовательно, кавычки могут быть использованы для обозначения большого количества слов, связанных с речью, таких как, например, речь, выступление, тост, доклад, оратор, разговор, газета, журнал, книга, говорить, писать, беседовать и т. п. В случаях, когда переводчик владеет ситуацией, т. е. хорошо понимает, о чем говорит оратор, которого он должен переводить, использование кавычек для замещения любого из перечисленных, а также и некоторых других слов, вполне оправдано.

Символы имеют ряд преимуществ перед буквенной записью. Во-первых, они экономичны: изобразить кавычки значительно быстрее, чем слова «доклад», «беседовать», «газета» и др. Во-вторых, их отличает наглядность. Записанные буквами слова часто бывают неразборчивыми, тем более если они даны в сокращенной буквенной записи. В-третьих, символы универсальны. Они связаны не со словами какого-либо языка, а со значениями слов, и не зависят от языка-источника. Все это и определяет популярность символов у опытных переводчиков. Тем более что символы выбирает сам переводчик и чаще не просто выбирает, а придумывает в зависимости от своего видения тех или иных понятий. Так, одни обозначают все связанное с войной, армией через изображение орудия, другие — через огни фейерверка, третьи — через скрещенные шпаги, нарисованные в виде печатной буквы «X». Вот почему символы в процессе обучения не навязываются учащимся. Впрочем, некоторые рекомендации могут быть полезны. Вот в чем они заключаются.

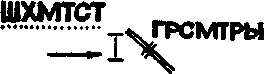

— Имейте всегда в своем распоряжении так называемые предикативные символы, с помощью которых легко обозначать отношения между подлежащим (объектом) и различного рода дополнениями. С этой целью можно использовать обычные стрелки. Так, стрелка, направленная слева направо, призвана обозначать движение, направление, обращение, результат и т. п., т. е. заменять слова уехать, прилететь, достичь, отправить, посетить, передать и т. п. Стрелка, направленная справа налево, несет обратный смысл и может заменять слова получать, присоединять, принимать, привлекать, обретать, импортировать и т. п. Стрелка, направленная под углом снизу вверх, заменяет слова улучшать, повышать, поднимать, наращивать, усиливать, умножать, увеличивать и т. п. Стрелка, направленная под углом сверху вниз, означает уменьшать, снизить, смягчить, сокращать, ухудшать, терять и пр. К предикативным символам относят и знак равенства из математики, который заменяет слова быть, являться, составлять, равняться, представлять собой и пр.

— В записях постоянно требуются временные показатели, для которых чаще всего употребляют ту же стрелку, но в других вариациях. Стрелка, направленная перпендикулярно вниз, показывает настоящее время, т. е. значение таких слов и словосочетаний, как сегодня, в этом месяце, в этом году, в настоящее время, теперь, в переживаемый нами период и т. д. Стрелка, направленная перпендикулярно вниз, а потом под углом в 90° назад, обозначает прошедшее время, а именно: вчера, в прошлом месяце, в старые времена, несколько лет назад и др. Стрелка, направленная перпендикулярно вниз, а потом под углом 90° вперед, подсказывает будущее время, как, например, завтра, через неделю или год, в перспективе, в ближайшее время и т. д. Кроме того, следует предусмотреть символы начала действия (начальная скобка) и конца действия (конечная скобка), а также периода времени (ограниченная с двух сторон горизонтальная линия, величина которой зависит от периода времени).

— Переводчику важно учитывать и модальность высказывания, т. е. отношение говорящего к содержанию речи, что всегда сопутствует ораторским выступлениям. И эту модальность чаще всего необходимо сохранить в переводе. Для этого нужны модальные символы, а именно: «да», которое означает положительное отношение к рассматриваемым вопросам, латинское «m», передающее возможность, латинское «d» для выражения необходимости, сослагательное «бы», способное передать желательность, и математический знак «я?» для обозначения неопределенности. Отрицательное отношение к предмету дискуссии может быть выражено через перечеркивание записанного.

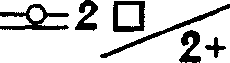

— Имейте всегда в запасе символы качества, чтобы передать оттенки значения зафиксированных смыслов. В этом случае прибегают к подчеркиванию записанного одной чертой, когда нужно усилить значение слова ( Q — важная конференция), к подчеркиванию двумя чертами в случае усиления в превосходной степени ( О — исторический съезд) и к подчеркиванию пунктиром, если то или иное событие, тот или иной объект выполняют скромную роль ( ? — второстепенный вопрос).

Итак, вы уяснили, что такое смысловые опорные пункты, вы знаете, что их обозначают либо через сокращенную буквенную запись, либо с помощью символов. Теперь полезно познакомиться с тем, как размещать сокращенные слова и символы на бумаге. Для их размещения на бумаге используют правило вертикализма.

Уже первые переводчики, начинавшие записывать устные выступления, подлежащие переводу, заметили, что размещение записанных смысловых опорных пунктов в линию доставляет некоторые неудобства. Во-первых, уходит время на перенос руки от одного края листа бумаги к другому. Во- вторых, такая запись затрудняет ее расшифровку, так как обозначения расположены рядом друг с другом, непонятна связь между ними, не определены границы между высказываниями. Именно поэтому было предложено вести записи на узкой полосе бумаги, располагая их ступенчато и начиная каждую фразу с края листа бумаги. Дальнейшие исследования показали, что правило вертикализма обретает особую ценность, если вертикальная запись ведется в соответствии с прямым порядком слов в предложении. При этом на первое место с левого края бумаги ставится группа подлежащего, на второе место, т. е. на ступеньку ниже и отступив немного от левого края бумаги, пишется группа сказуемого с дополнениями и обстоятельствами, расположенными друг под другом и правее слова, которое они дополняют или поясняют. Вот как будет выглядеть фраза, приведенная в начале этой главы, в которой говорится об участниках и аппарате конгресса и которая записана в соответствии с правилом вер- тикализма:

115

2476 УЧСТНКВ + 322 АПРТ

> О

Вы уже поняли, что предикативный символ стрелка показывает участие в конгрессе, который обозначен символом, передающим признак круглого стола.

Иногда задают вопрос, а не осложняет ли работу переводчика переконструирование предложений, которые начинались не с подлежащего? Нет, не осложняет, и вот почему. Во- первых, переводчик начинает выполнять свои записи, только прослушав значительную часть предложения, во-вторых, большинство европейских языков имеют прямой порядок слов в предложении, и, наконец, самое главное заключается в том, что искать подлежащее в прослушанной фразе не требуется, подлежащее в виде субъекта появляется в голове переводчика в процессе осмысления воспринятой на слух речи, и оно не обязательно совпадает с подлежащим фразы, полученной от источника. Короче говоря, переводчик записывает не предложенный ему порядок слов, а порядок слов предложения, передающего осознанный им смысл.

Такая запись дает дополнительный выигрыш и при оформлении перевода, поскольку построить фразу на одном из европейских языков гораздо проще, начиная с подлежащего, чем с другого члена предложения.

"Правило вертикализма позволяет создать четкое представление о связях между обозначениями смыслов предложения, а также обозначениями смыслов смежных предложений. Вот некоторые из них.

« Ответ наш ясен — мы говорим войне решительное нет ».

Ответ:

Две точки отделяют вводную часть предложения от главного сообщения.

«Когда между двумя соседними государствами существуют хорошие отношения, от этого выигрывают обе страны».

Наклонная черта показывает причинно-следственные и временные отношения как внутри предложения, так и между предложениями.

« Некоторые явления международной жизни оцениваются различными государствами по-разному. Это не должно служить препятствием к сотрудничеству между этими государствами».

оцнвтся по-разному

прптствие—>—о— 2 стран

Горизонтальная черта выражает относительное подчинение между двумя предложениями.

«Промышленная продукция снизилась на 12% по сравнению с тем же периодом 1989 года».

« Христианские демократы потерпели серьезное поражение на выборах 1980 года, в то же время социал-демократы одержали убедительную победу».

Дип2

=2ПРМШЛНСТИ

т\\т&

т\\т&

Две параллельные линии используются для выражения сопоставления в широком плане, в том числе и одновременности действий.

« Государственный секретарь США посетил ряд арабских стран с тем, чтобы урегулировать существующие между ними разногласия».

Гос скртрьСША

Арб

Длинная стрелка, направленная вперед, служит указанию цели, заменяя слова: чтобы, лишь бы, для,ради и т. п.

«Первое место в турнире занял молодой шахматист, хотя среди участников были опытные гроссмейстеры ».

Для выражения уступительности наклонная черта дважды перечеркивается, показывая несостоявшиеся причинноследственные отношения.

Ну что же, теперь у молодого читателя появилось общее впечатление о структуре и правилах системы записей в последовательном переводе. Кое-кто захочет ею овладеть, тем более что она может оказаться полезной не только в профессиональной деятельности переводчика. Так, мои коллеги, преподаватели смежных дисциплин в высших учебных заведениях, не раз обращали мое внимание на то, что некоторые студенты конспектируют их лекции (и не только лекции, но и что «кощунственно» — первоисточники!?) каким-то «секретным кодом » ! На мой взгляд, даже такое конспектирование лекций ничего кроме пользы им не принесет, так как в этом случае учащиеся не имеют возможности отвлекаться, заниматься посторонними делами в то время, когда довольные самими собой солидные профессора вещают с кафедр, предлагая слушателям полезную и не очень полезную информацию. Запись лекции требует постоянного анализа прослушанного, выбора для себя действительно нового и полезного, того, что ищет в аудиториях институтов и университетов молодое по

коление. Вот почему нам представляется полезным дать несколько практических советов молодым, желающим овладеть переводческой скорописью.

коление. Вот почему нам представляется полезным дать несколько практических советов молодым, желающим овладеть переводческой скорописью.

22. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ К ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ СКОРОПИСИ

Юноша, решивший изучить систему записей в последовательном переводе и сделать ее вспомогательным средством своей будущей деятельности, и не только переводческой, но и референтской, и коммерческой, и журналистской, да и просто познавательной, может уже сейчас приступить к ее практическому усвоению.

Начинать лучше всего со смыслового анализа. Для этого при каждом удобном случае старайтесь выделять в письменных или устных сообщениях смысловые опорные пункты. Так, предположим, вычитаете: «По статистическим данным, численность населения города на Неве упала ниже пятимиллионной отметки, хотя в начале нынешнего года в Санкт- Петербурге проживало свыше пяти миллионов человек». Сразу же записывайте: С.-Птрбрг I 5 < года Т 5 (подчеркивая цифры, мы избавляемся от нулей). ~

Так вы себя тренируете не только в выделении ключевых слов, но уже и в некоторых правилах скорописи (сокращенная буквенная запись, предикативные стрелки, подчеркивания). В этих записях показано, как при помощи двух подчеркиваний, т. е. использования символа качества, можно обозначить миллионы. Тысячи представлены одним подчеркиванием, а миллиарды — тремя. Вы заметили, наверное, и два предикативных символа (стрелки), обозначающие слова «ниже» и «выше».

Такие упражнения с текстами из газет делайте почаще, а потом переходите на выделение смысловых опорных пунктов из устных сообщений, прибегая к передачам радио или телевидения.

Для смыслового анализа важны и синонимические замены, т. е. нахождение эквивалентов к выражениям, а потом и к целым фразам во время чтения тех же газетных или журнальных текстов. Как правило, такие замены должны быть короче исходных, как, например: оказывать дружескую поддержку — помогать, широкий обмен мнениями — дискуссия, не скрывать своего намерения — открыто, взаимное стремление к сотрудничеству — взаимопонимание.

Если вы уже достаточно грамотно пишете по-русски, то можете по 5-10 минут переписывать небольшие тексты, выбрасывая гласные в середине слова. При этом более внимательное чтение слов, подлежащих сокращению, может даже улучшить вашу грамотность.

Текст в сокращенном буквенном выражении обязательно перечитывайте. Во-первых, нужно уметь читать записанные таким образом слова, а во-вторых — это дополнительная тренировка в расшифровке своих записей. Если у вас есть вредная привычка писать своеобразно или просто неразборчиво некоторые буквы, то такая тренировка может привести и еще к одному результату: вы начнете писать более четко и по правилам правописания. А это высоко ценит начальство, которое по долгу службы вынуждено иногда разбирать каракули своих подчиненных. Ну, а для начала попробуйте прочесть следующий текст:

«Мэр С.-Птрбрга издл рспржние првсти кнкрс пргрм по оздрвлнию эклгчской обстнвки в Неве и Нвскй губе. Нбхдмо ршть 2 прблмы. Обспчть длншее сущствние экосстмы Нвскй губы и встнвть спсбнсть ее к очщнию. А во-втрх, зщтть грд от нвднний».

В данной зашифровке текста есть одно нарушение правила сокращенной буквенной записи. Имя собственное Санкт- Петербург записано сокращенно. Имена собственные рекомендуется записывать полностью, иначе могут быть серьезные трудности при расшифровке записей. В данном случае специфика названия города Санкт-Петербург и контекст (река Нева) позволяют пойти на нарушение правила. Если же вы все же не знаете, что Санкт-Петербург стоит на Неве (вряд ли это возможно), то сокращенную запись не производите.

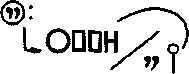

Начните подыскивать для себя символы, т. е. знаки, изображения, рисунки, которые возникают в вашем сознании в связи с тем или иным словом. Как мы уже говорили, символы должны отвечать особенностям мышления каждого индивидуума. Возникшее представление сразу же распространяйте на смежные понятия, имеющие тот же признак, что и ваше представление. Например, директор вашего учебного заведения — строгий и умный руководитель, который в вашем воображении на голову выше своих подчиненных. Так может возникнуть образ головы, которую можно изобразить через кружок на палочке /р» . Не ограничивайтесь использованием этого символа для обозначения своего начальника, он несет признак любого начальника, руководителя, главы. В результате этот символ будет использоваться для обозначения главы государства, президента, премьер-министра, председателя парламента, министра, директора школы, и даже классной руководительницы, тренера команды, вождя племени, лидера партии, мэра города, руководителя делегации, Папы Римского, главы концерна, председателя собрания, вожатого, экскурсовода и т. п.

Широко используйте общепринятые знаки. Возьмем вопросительный знак. Он легко превращается в символ, если начинает обозначать такие понятия, как вопрос, задача, проблема, головоломка, азартная игра, состязание, конкурс, познание, загадка, шарада, трудность, препятствие и кое-что другое. Может возникнуть вопрос, а как при прочтении записей вспомнить, какое именно слово обозначает вопросительный знак? В той редкой ситуации, когда возможна ошибка или когда записи придется расшифровывать через продолжительный отрезок времени, к символу в помощь памяти может быть прибавлена буква, например, к символу «вопрос» прибавьте букву «к», и вам станет ясно, что речь идет о конкурсе.

Умейте шире использовать уже имеющиеся в вашем распоряжении символы, и не только за счет нахождения новых слов — носителей признака, закодированного в вашем символе.

Символы способны порождать новые символы. Часто используют, например, квадрат в его графическом изображении в качестве символа территории, страны, государства, республики, округа и т. п. Если переосмыслить обычный треугольник, то его можно рассматривать как часть квадрата, а значит — и как символ слов представитель, делегат, посол, консул, анклав, поместье, ферма, концессия и т. д. Идя по этому пути, временной символ — начальную скобку, обозначающую начало, открытие, первый день работы, новый год и т. п., легко переделать в восстановление,реконструкцию, воспроизведение,реставрацию, ремонт, прибавляя к ней еще одну скобку. И таких примеров много.

Есть еще одна возможность расширения зоны действия символа. Назовем её обобщением. Для обобщения символа его следует заключить в круг. Так, заключенный в круг квадрат обозначает уже не страну или ограниченную территорию, а земной шар, планету, мир, вселенную. Символ «кружок на палочке», напоминающий руководителя, главу, заключенный в круг, становится правительством, парламентом, правлением, президиумом, командованием. Думайте, как можно обобщить найденные вами символы, и у вас окажутся новые возможности сократить свои записи, сделать свой код более экономным.

Ваши символы смогут расширить ваш арсенал и благодаря конкретизации символа. Конкретизация символа достигается путем возведения его в квадрат. Так, если знак равенства заменял слова быть, являться, результат, то возведение его в квадрат превращает знак равенства в товары, различные виды продукции, итоги. Модальный символ «d» (долженствовать) в квадрате обозначает требования, претензии, запросы...

Символы обретают новое значение и антонимическим путем, т. е. через отрицание того признака, который они несут. Так, если символ в виде большой буквы «X» («скрещенные шпаги » ) обозначает вооружение, войну, а латинская буква «V» — победу, независимость, то перечеркнутые они начинают обозначать: первый — разоружение, отказ от применения оружия или силы, а второй — поражение, потерю независимости и др.

Не забудьте, что у вас есть возможность комбинировать символы. Так, если кружок — символ, обозначающий совещание, конгресс, встречу, — соединить со стрелкой, направленной вверх, то можно получить понятие «встреча на высшем уровне». Соединение стрелки, направленной слева направо, с буквой «Ж» будет обозначать «проводить в жизнь», а подчеркнутые одной чертой кавычки — «приказ», «постановление», «указ»...

Итак, займитесь изобразительным искусством. Выражайте рисунками, условными знаками свои представления, находите к ним синонимы, антонимы, расширяйте или конкретизируйте их значение, сочетайте символы в различных комбинациях — все эти умственные игры не только обогатят ваш собственный код для записей, но и разовьют логическое мышление, умение вычленять в окружающих предметах существенные и второстепенные признаки, анализировать поступающую информацию и выходить тем самым на более высокую ступень мышления.

Кроме смыслового анализа, сокращенной буквенной записи и различных манипуляций с символами, практикуйтесь в вертикальном расположении записей. Для этого выбирайте в тексте любые предложения и записывайте их в узком пространстве бумаги (ширина не более 10 см) по правилу прямого порядка слов. Вот самый простой пример.

Текст: «Выступление генерального секретаря ООН в связи с предстоящей сессией Генеральной Ассамблеи широко комментирует печать».

Запись: Пчать:

При вертикальной записи слов используйте и те дополнительные средства, которые показывают причинно-следственные, временные, сопоставительные и другие связи, существующие как внутри предложения, так и между предложениями. Скорее всего, вы найдете еще и другие возможности повышения эффективности своего личного кода, но в любом случае углубление в тайны синтаксиса, познание средств выражения своих и чужих мыслей ничего кроме пользы вам не принесут. Если же вы сумеете найти книгу «Записи в последовательном переводе» (М., 1997) того же автора, что и эта книга, то у вас появится самоучитель, который способен на протяжении 20 уроков заменять преподавателя и помочь познать прилежному ученику переводческую скоропись.

Настало время подробно поговорить о поражающем воображение и, одновременно, в чем-то примитивном виде переводческой деятельности — синхронном переводе. О синхронном переводе слышали все. Все знают, что синхронным называется такой перевод, который осуществляют одновременно с речью оратора, что синхронный перевод — обязательный атрибут всех солидных международных конференций, что синхронно могут переводить только « избранные» переводчики и что они получают за свою работу солидные гонорары. Все это верно и в то же время не совсем так. Постараемся прояснить в юношеских головах эти и справедливые, и далекие от истины положения. Начнем с истории появления синхронного перевода.

23. БЛЕСК И НИЩЕТА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

В 1926 или 1927 году (различные источники сообщают разные даты) на имя бостонского радиоинженера Гордона Финли и президента фирмы «ИБМ» Томаса Уатсона был выдан патент на синхронный перевод. Им удалось создать установку, в которой была воплощена идея владельца магазина в Бостоне Эдуарда Филена об одновременном с речью оратора переводе. В 1928 году на VI конгрессе Коминтерна в Советском Союзе впервые переводчики переводили синхронно, используя только микрофон. Об этом пишет один из первых асов синхронного перевода в нашей стране Е.А. Гофман, ссылаясь на журнал «Красная нива». Вот его слова: «В журнале "Красная нива" за этот год можно увидеть переводчиков, сидящих в креслах перед трибуной. На шее у них громоздкое приспособление, поддерживающее микрофон. Телефонов (наушников) нет. Звук воспринимается непосредственно с трибуны»1. Рассматривая фотографии, понимаешь, что такая организация перевода не вызывала особого восторга ни у переводчиков, ни у их слушателей. Ловить содержание речи оратора или переводчика в котле постоянных помех (хождение и разговоры делегатов и членов президиума, шум проходящего транспорта и многое другое) слишком утомительное и малоэффективное занятие как для переводчиков, так и для присутствующих в зале. Поэтому синхронный перевод коснулся своим крылом нашей страны следующий раз только в 1933 году на XIII пленуме Исполкома Коминтерна, когда переводчикам были предложены наушники. Затем синхронный перевод использовался эпизодически: в 1935 году — на XV Международном физиологическом конгрессе в Ленинграде, в 1936 году — на заседаниях бельгийского парламента (в Бельгии два государственных языка), в 1938 году —в Голландии и т. д.

По-настоящему, как профессиональный вид деятельности, синхронный перевод заявил о себе на Нюрнбергском процессе во время суда над нацистскими военными преступниками. Именно там была предложена современная американская установка, которая впервые показала преимущества синхронного перевода в многоязычной аудитории, и именно там были представлены впервые две профессиональные команды синхронных переводчиков: одна — советская, другая — американская. Только после этого, несмотря на ожесточенное сопротивление переводчиков ООН, которые не хотели признавать преимущество синхронного перевода над последовательным, синхронный перевод с 1951 года прочно утвердился не только в ООН, но и на многочисленных международных форумах.

Почему же синхронный перевод вытеснил последовательный с наиболее важных международных конгрессов и конференции? Только по одной причине. Потому что после второй мировой войны возросло в несколько раз количество рабочих языков в залах встреч представителей различных стран. На авансцену международной жизни вышли и Советский Союз, и Китай, и Латинская Америка. Если до второй мировой войны международные организации в своей работе ограничивались двумя языками (французским и английским), то после победы союзников над фашистами рабочими языками стали и русский, и китайский, и испанский. Совершенно очевидно, что в таких условиях последовательный перевод потребовал бы в пять раз больше времени для заседаний (пять официальных рабочих языков), чем синхронный перевод. Что касается качества перевода, то, без всякого сомнения, при наличии квалифицированных переводчиков последовательный перевод даст значительно более высокие результаты с точки зрения точности, полноты, экспрессии выражения и нормативности текста перевода.

В нашей стране, бедной на международные контакты вплоть до хрущевской оттепели, знакомство с международными форумами и совещаниями совпало с приобщением их участников к синхронному переводу. Классического последовательного перевода с записями у нас многие так и не увидели. Абзацно-фразовый же перевод, при котором перебивают даже в середине высказывания, ломая и стилистику и экспрессию речи, ничего общего с работой переводчика-про- фессионала с большой буквы не имеет. Скорее всего, по этой причине устного переводчика высшей квалификации у нас называют синхронным переводчиком. Во французском и английском языках принято другое наименование — «переводчик конференций».

Остановимся еще на одном преимуществе синхронного перевода. Синхронного переводчика для его эффективной работы требовалось изолировать от шума зала заседаний, а его речь сделать доступной каждому реципиенту (слушающему). Так возникли кабины синхронистов и встроенные в кресла делегатов телефонные установки, позволяющие выбирать им тот язык, который они лучше всего понимают. Как правило, такие установки предусматривают 5-6 рабочих языков. Впрочем, и здесь мы оказались впереди планеты всей. Если на XX съезде в 1956 году зал Кремлевского Дворца съездов был оборудован с учетом семи рабочих языков, то уже к концу 60-х годов он позволял использовать на конференциях и съездах тридцать(!) рабочих языков. Конечно, все 30 языков никогда не использовались, тем более что первые кабины синхронного перевода оборудовались полностью закрытыми из боязни террористических актов. Герметичность кабин угнетала переводчиков, которые были лишены возможности наблюдать за оратором, а следовательно, и лучше его понимать. Позже эти кабины были оснащены телевизорами, а нивые уже строились с застекленной стороной, которая позволяла переводчику наблюдать за тем, что делалось в зале, в президиуме и как произносит свою речь оратор. Именно через стекло кабины переводчика нашей команде синхронистов пришлось наблюдать и старческий плач одного из руководителей Советского государства К.Е. Ворошилова, когда Н.С. Хрущев поносил его за пособничество группе сталинистов в Политбюро, и триумф первого космонавта планеты Ю. Гагарина, и полуграмотное чтение написанных референтами речей Л.И. Брежнева. А до кабин Кремлевского Дворца съездов мы находились вообще далеко от зала заседаний, на другом этаже, в закупоренном пространстве под наблюдением работников госбезопасности и не имели доступа в зал.

Одновременно за рубежом был создан и радиовариант для синхронного перевода. Он функционировал следующим

образом: при входе в зал все участники заседания получали небольшие радиоприемники, которые можно было повесить на шею; они имели свои собственные телефоны в виде пластмассовых пробочек, которые вставлялись в уши и которые были связаны с приемником проводом; на самом приемнике был переключатель, позволяющий выбрать один из рабочих языков. Такие радиоприемники ловили речь оратора не только в зале, но и в соседних помещениях. Это обстоятельство очень нравилось делегатам, особенно западным. Они предпочитали проводить большую часть времени не в зале заседаний, а в буфете, болтая со своими коллегами и появляясь на своих местах только тогда, когда объявляли о выступлении интересующего их оратора. Через стекла кабин синхронистов нередко можно было наблюдать странную картину: выступает оратор, в зале сидит пара делегатов и только места, отведенные для советской делегации, всегда оставались заполненными. Наши люди демонстрировали редкую для залов заседаний Парижа или Брюсселя дисциплину, прекрасно понимая, что иначе в делегацию советской общественности или профсоюзных активистов не попадешь. Но если в составе наших делегаций можно было часто встретить «лишних» людей, которых возили в качестве доказательства того, что государством у нас управляют простые люди (кухарки), то деловые представители «империализма» быстро оценили преимущества радиоварианта синхронного перевода и не теряли драгоценного времени на сидение в зале заседаний. Естественно, именно они и высказались за синхронный перевод.

Кроме того, синхронный перевод стал быстро «устраивать» и ораторов, и переводчиков. Ораторов, поскольку он выдворил с трибуны переводчика, который своим профессионализмом нередко подчеркивал неграмотность и косноязычие выступающего, отодвигая его на второй план и уязвляя его самолюбие. Переводчиков, поскольку их затворничество и речевое жонглирование двумя языками придавало им ореол исключительности и дарило известную независимость. К тому же, ляпнув какую-нибудь глупость, оратор мог свалить всю вину на переводчика, так как ошибки в сложных условиях одновременного слушания и говорения всегда более простительны.

К сказанному нельзя не присовокупить то действительно сложное, что существует в профессии синхронного переводчика.

Во-первых, работа переводчика в режиме синхронности требует постоянной мобилизации внимания и непрерывного говорения. А это приводит к тому, что через 20-30 минут перевода у синхрониста появляется усталость артикулярно- го аппарата, язык становится «ватным», снижается самоконтроль и в тексте перевода возникают серьезные ошибки. Именно по этой причине режим работы синхронных переводчиков предполагает, как минимум, сорокаминутный отдых после двадцати минут работы, а следовательно, и создание групп или команд в составе 3-4 человек для каждой кабины. К сожалению, эти условия работы часто нарушаются. Иногда по вине переводчиков, которые, стремясь больше заработать, предпочитают переводить вдвоем по очереди, а чаще по вине работодателей, стремящихся сэкономить валюту или послать в командировку вместо полного комплекта переводчиков комплект чиновников. Иногда это происходит и по другим причинам.

В 1959 году меня направляли в командировку в Стокгольм в качестве синхронного переводчика на очередную Конференцию сторонников мира. Мне было поручено вместе с Н.В. Алейниковой, опытной переводчицей, великолепно владеющей французским языком, обеспечить французскую кабину. Два человека на кабину — это уже работа на износ. Каково же было мое удивление, когда на аэродроме стало известно, что соответствующие органы не дали добро на ее поездку за рубеж. И это при том, что и до этого и после она не раз выезжала за границу. Конечно, пути ведомства госбезопасности неисповедимы, но факт остается фактом — в Стокгольме оказался только один синхронный переводчик с французским языком — языком, господствовавшим в то время в Движении сторонников мира. Это была, пожалуй, самая изнурительная международная конференция в моей жизни. С 10 часов утра и до 2 часов дня я сидел без подмены в кабине и переводил с французского на русский и наоборот. Во время обеда приходилось отвлекаться на перевод разговоров наших руководителей с франкофонами. С 4 часов дня до 6-7 часов вечера — снова работа конференции, а после ужина нескончаемые переговоры в номерах гостиницы, где решались основные спорные вопросы и редактировались резолюции. Только после полуночи измученный, не способный более открыть рот и шевельнуть языком, я возвращался в свой номер и погружался в беспокойный сон, наполненный натиском «происков империализма», «гонки вооружений», «поджигателей войны» и других штампов, ничего кроме набора звуков для меня более не значащих. Как я завидовал своим коллегам по английской будке, где О.Н. Быков, в будущем доктор наук и заместитель директора ведущего академического института, и А.В. Коллонтай, тоже будущий доктор наук и уже тогда внук знаменитой соратницы В.И. Ленина, блаженствовали, на мой взгляд, имея возможность постоянной подмены, хотя и им приходилось трудиться основательно. На фоне беспросветной усталости меркли интересные люди с их интересными судьбами, лишенные из-за отсутствия переводчиков контактов со своими знаменитыми коллегами из других стран. А их было много. Именно видные деятели литературы и искусства составляли «имидж» своих делегаций. В советскую делегацию, например, входили на этот раз и Дм. Шостакович, великий композитор XX века, и Григорий Александров, известный режиссер, автор лучших кинокомедий эпохи сталинизма, и поэт Н. Тихонов, возглавлявший в то время Советский комитет сторонников мира, и еще один поэт — бурный, политизированный А. Сурков, и уже упоминавшиеся мною А. Корнейчук и И. Эренбург. Эта командировка длилась 10 дней, но вернулся я в Москву выжатый как лимон, замученный и уже неспособный к словоизлияниям, которых ждали от меня мои приятели и сослуживцы после «интересной» командировки. Синхронный перевод своей непрерывностью и напряжением действительно в состоянии замучить даже опытного переводчика.

Вторая трудность синхронного перевода связана с реакцией переводчика, а точнее, с его реактивностью. Синхронист вынужден ежесекундно мгновенно реагировать на воспринимаемые на слух слова, а точнее, словосочетания. Именно поэтому синхронный перевод отпугивает медлительных людей, хотя и превосходно владеющих иностранным языком. Хорошее знание двух или нескольких языков не является непременным условием успехов синхронного переводчика. Таким условием, скорее, является наличие у него непременного запаса эквивалентных пар лексических единиц, связанных между собой знаковой связью, позволяющих переводить не через анализ и синтез, а в плане модели «стимул-реакция», т. е. не через мышление, а через условные рефлексы. Именно в этом направлении должна происходить и подготовка синхронных переводчиков, о чем мы будем еще говорить более подробно.

Перечисленные трудности синхронного перевода искупаются его невидимым преимуществом, о котором далеко не всегда любят говорить переводчики. Для работы в качестве синхронного переводчика не обязательно безукоризненно владеть узуальным, обычным набором разговорных стандартов иностранного языка. А именно эта сторона речи иностранца вместе с произношением выдает его «чужеродность» при общении с носителями языка. И если произношение при желании можно отработать в скучнейших фонетических упражнениях, то запомнить и правильно употребить род существительных, спряжение неправильных глаголов, а главное — бесконечное количество исключений из правил, для человека даже с выдающейся памятью в условиях оторванности от соответствующего языкового окружения, — задача чрезвычайной трудности. Где-нибудь он обязательно допустит ляпсус. Я уже говорил о потомке князей Андрониковых, личном переводчике французских президентов. Прекрасно владея русским языком, который он усвоил в детские годы, князь самоуверенно вещал в последовательном переводе: «Встречу руководителей Франции и Советского Союза следует рассматривать как происшествие (!) огромной важности...» Поправить князя его русские коллеги, в том числе и ваш покорный слуга, так и не решились. Так вот, в отношении ляпсусов в синхронном переводе: их допускают даже при переводе на родной язык, а не только в дебрях иноязычной грамматики. И это воспринимается, если только ляпсус не следует за ляпсусом, как закономерное явление в работе синхронистов, в которой решающим становится не оформление перевода, а четкое и быстрое понимание воспринимаемого устного текста, понимание, позволяющее в то же время прогнозировать появление последующих лексических единиц.

Правда, такое прогнозирование при работе с немецким языком способно преподносить сюрпризы из-за провокационных конструкций с глаголом-сказуемым на последнем месте. Вот как об этом рассказывает наш коллега из Германии: «Оратор... говорит с ударением, обстоятельно... и бесконечно наращивая цепочку придаточных конструкций. С чем-то они что-то сделали. Не могу понять, что они сделали: закончили, подготовили, отклонили или пересмотрели. Напряженно пытаюсь представить, что он хочет сказать, и безнадежно забываю все сказанное. Запоминать не имеет смысла — он уже влез в следующий придаточный оборот. Замолкаю. Оратор сбавляет темп и смотрит на меня. Молчу. Я мог бы сказать, что они осуществили, выполнили или реализовали, а потом сделать замысловатый боевой разворот и пристроить конкретизацию — завершение, подготовку, отклонение или пересмотр. Не могу. Молчу. Он смотрит выразительно. Набираюсь нахальства и сообщаю, что мне нужен глагол... Публика ехидно улыбается». (Б. Штайер. О механизме синхронного перевода // Тетради переводчика. — 1975. — № 12. — С. 10.)

Впрочем, в отношении решающего значения аудирования в синхронном переводе наши западные коллеги долго придерживались обратной точки зрения. Именно частое появление речевых ляпсусов в тексте перевода определило принятую ими систему синхронных установок, согласно которым переводили только на родной язык и во все кабины поступала только речь выступавшего оратора. В результате переводчики французской кабины, а следовательно, предлагавшие исключительно французский вариант текста, должны были уметь переводить с английского, немецкого, испанского, русского и других рабочих языков, если таковые имеются. Переводчики английской кабины переводили только на английский, испанской — на испанский, и т. п. Такая система ставит в основу успеха в переводе не аудирование, а оформление перевода, что вполне удовлетворяет слушателей, которые, не зная языка исходного текста, реагируют лишь на неудачные выражения переводчика, а не на искажения речи оратора. Эти искажения они замечают позже, когда сталкиваются с документами или с информацией, которая противоречит полученной от переводчика.

При создании установок синхронного перевода в нашей стране исходили из другого постулата. В условиях Советского Союза, где на огромных просторах достаточно было знать один русский язык, многоязычных переводчиков иметь было трудно. В наших учебных заведениях выпускали, главным образом, специалистов, знающих в совершенстве только один иностранный язык и весьма туманно — второй. Это обстоятельство и предопределило гораздо более, на наш взгляд, эффективную установку для синхронного перевода, предусматривающую поступление в кабину переводчика не только речи оратора, но и его перевода на другие языки, в том числе и на русский. Таким образом, каждая кабина предназначалась на выдачу текстов не одного, а — как минимум — двух языков (родного и иностранного). Та же французская кабина в наших условиях предлагала вариант перевода на русский язык, если выступающий говорил по-французски, и на французский — при использовании оратором других языков. Так довольно прочно утвердился двухступенчатый перевод: оратор говорит на английском языке, английская кабина переводит на русский, все остальные кабины переводят на свой, закрепленный за ними язык. Если же в этих кабинах есть переводчики, предпочитающие переводить непосредственно оратоpa, то они могут это сделать при помощи переключателя каналов поступающей к ним речи. Такая система позволяет использовать в синхронном переводе не только многоязычных, но и двуязычных переводчиков — во-первых, а во-вторых, она отдает приоритет аудированию. Синхронист, свободно принимающий и понимающий текст, предназначенный для перевода, способен избежать тех искажений, которые встречаются у переводчика, получающего в телефоны плохо понимаемую иностранную речь.

Итак, наступила пора подвести итоги с позиций общепринятых положений о синхронном переводе. Синхронный перевод действительно осуществляется одновременно с речью оратора, что дает значительный выигрыш времени и изгоняет из залов конференций минуты и часы нескончаемого томления, которое охватывало присутствующих, ожидающих перевода речи, произносимой на неизвестном им языке. Именно поэтому синхронный перевод стал обязательным атрибутом солидных международных конференций. В то же время синхронный перевод дает продукцию более низкого качества, чем последовательный перевод, и оставляет впечатление плохо дублированного кинофильма. Для работы в режиме синхронного перевода требуется известная выносливость и соответствующая подготовка, способная выработать речевую реактивность у переводчика. Синхронный перевод легче и лучше осуществляется при переводе с родного языка на иностранный, а не наоборот, как это многие считают. Учитывая все это, можно констатировать, что «избранность» синхронного переводчика заключается всего-навсего в соответствующей профессиональной подготовке, которая, как известно, необходима для любого специалиста. И последнее: оплата труда синхронных переводчиков на Западе действительно всегда была высокой. Что касается наших синхронистов, то об этом лучше -расскажет следующий эпизод из практики советского синхронного переводчика.

Где-то в начале 60-х годов я попал в команду синхронных переводчиков во Дворце Наций в Женеве. Наша команда занимала русскую кабину, т. е. по западному варианту переводила все речи, независимо от языка, на котором они произносились, на русский язык. Мы и подобраны были соответственно: переводчик с английского, переводчик с испанского и я — переводчик с французского языка. Естественно, при таком раскладе кто-то сидел несколько смен подряд в кабине (если ораторы, сменявшие друг друга, говорили на одном языке), а кто-то в это время прохлаждался в коридорах Дворца Наций. Спасал нас от перегрузок точный регламент, при котором в заранее определенное время все синхронисты замолкали и выходили на перерыв, заставляя подчиняться установленному порядку и многоречивых делегатов из развивающихся стран. В перерывах или во время ожидания «своего» оратора мы с удовольствием общались с синхронными переводчиками ООН. И вот угораздило меня на вопрос западного коллеги, который поинтересовался, сколько нам платят за день работы, ляпнуть — 9 долларов. В действительности же нас привезли в Женеву, разместили в приличной гостинице, кормили и еще выдавали в день 9 долларов так называемых суточных. Нам эти условия казались хорошими, так как позволяли не только беззаботно путешествовать, но и привозить кое-какие сувениры домой. По-другому взглянул на наше положение мой собеседник. Такой ответ его возмутил. «Но вас же эксплуатируют! — воскликнул он. — На питание вполне достаточно 10 долларов в день, тем более что утренняя еда входит в счет гостиницы. Так что пусть они не ссылаются на расходы на питание! Вы просто не знаете, что гонорар синхронного переводчика составляет 48 долларов в день! Мы не потерпим дискриминации! Или вам платят по международным расценкам, или мы объявляем забастовку». Мне стоило немалых усилий погасить вспыхнувшее у него чувство солидарности, и то лишь после того, как удалось его убедить, что нам произведут доплату в рублях у себя дома. В начале 60-х годов 48 долларов — это были большие деньги, в настоящее время гонорар рядовых синхронистов превышает 250 долларов в день, а если речь идет о признанных асах своего дела, то эту сумму можно удвоить или утроить.

К сказанному следует добавить, что мы живем не в 60-е годы, изменилось многое и у нас. Во всяком случае сегодня и наши ведущие синхронные переводчики получают солидные деньги на многочисленных международных мероприятиях, моду на которые никто остановить не в состоянии.

24. « СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ » СИНХРОНИСТА

Настало время приоткрыть «тайну» подготовки синхронного переводчика, его «секретное оружие», которое позволяет справляться со стрессовой ситуацией раздвоения внимания, сопоставления двух языков, переключения с одного кода на другой и функционирования самоконтроля в условиях приема речи. Таким «секретным оружием», как это ни странно, является знаковый способ перевода, подальше от которого стремятся увести обучаемого большинство преподавателей перевода.

В главе 8 уже говорилось, что объективно существует только два способа перевода: смысловой и знаковый. И если смысловой способ заключается в том, чтобы, осознав смысл произнесенной фразы, сформулировать его на другом языке, то знаковый способ предполагает переход от знака (слова или словосочетания) одного языка к знаку другого. Знаковый способ легко приводит на практике к буквализмам, и текст перевода может принять уродливую форму «смеси французского с нижегородским». Именно поэтому знаковый способ признан варварским как в письменном, так и в последовательном переводах, но он в состоянии сыграть роль палочки-выручалочки в синхронном переводе.

Действительно, синхронный переводчик не имеет ни времени, ни полноценной возможности для того, чтобы осознать и оценить смысл полученного в наушники высказывания. Он работает постоянно в диапазоне двух-семи слов плюс еще нескольких лексических единиц или смысловых опорных точек, возникающих в его голове в результате работы механизма вероятностного прогнозирования. Дальнейшее отставание от оратора грозит ему окончательным срывом. Поэтому большинство синхронистов работают в режиме перевода словосочетаний (хуже, если кто-то скатывается при этом на уровень слов). Получая словосочетание на исходном языке, они тут же используют вынырнувший из долговременной памяти эквивалент на языке перевода, вставляя его с учетом грамматических законов в поток текста перевода. И если тематика речи переводчику хорошо знакома и у него уже создано двуязычное семантическое поле в русле этой тематики, то синхронный перевод складывается в непрерывную нить, связывающую между собой эквивалентные словосочетания. С практикой приходит известный автоматизм, который создает иногда удивительную картину в кабине синхрониста. Переводчик сидит в кабине, переводит, не пропуская ни одного смыслового сегмента в речи оратора, а сам в это время просматривает газету или даже пишет записку для передачи своему напарнику. Это происходит, когда в речи оратора не возникает чего-либо неожиданного, взламывающего рутинные атрибуты речи. В противном случае в своей деятельности переводчик вынужден переходить из режима автоматической работы на уровне навыков в режим осмысления со всеми сопутствующими явлениями в виде отставания от речи оратора, пропусков второстепенных деталей, речевых сбоев.

Из сказанного можно сделать вывод, что синхронным переводчик становится только в том случае, если в его голове два языка сосуществуют не дистанцированно, а в едином семантическом поле рабочих ситуаций, предполагаемых контекстов, заданной тематики. Синхронного переводчика, готового к манипулированию устойчивыми словосочетаниями и терминами по любой специальности, не существует. Однако опытный синхронист может за пару дней подготовить себя к выполнению своих функций по малознакомым для него проблемам. Он обычно дает согласие на работу при условии предоставления ему за несколько дней до конференции основного доклада на родном и иностранном языках в письменном виде (такой доклад готовится на рабочих языках заблаговременно). Из текстов доклада выписываются все незнакомые термины и речевые обороты с их эквивалентами в другом языке, которые и заучиваются в оставшиеся до конференции дни. Так в его арсенале появляются иногда малознакомые словосочетания вроде «яловый скот», «импортная квота», «гранулированный суперфосфат». Что касается типичной для конференций лексики, как например: запрашивать заключение экспертов, выступать по порядку ведения заседания, констатировать нарушение правил процедуры, желатьукрепления добрых отношений и других, то ее он обязан знать постоянно в виде двуязычных эквивалентов.

Итак, всякий, желающий готовить себя к будке синхрониста, должен выработать у себя условный «знаковый» рефлекс, т. е. мгновенную реакцию на воспринятое словосочетание его эквивалентом на другом языке. Причем такая реакция будет полноценной, если она носит двусторонний характер, т. е. не только в направлении «родной язык — иностранный», но и наоборот. Практически выработать «знаковый» рефлекс можно, упражняясь в создании семантического поля (см. главу 13), т. е. выписать эквивалентные пары словосочетаний двух языков, записать их на пленку магнитофона вразброс, а именно: два-три русских словосочетания, пара их иностранных эквивалентов, еще несколько русских речений, в том числе и уже предъявленных, затем иностранные словосочетания и т. д. Записанное прокручивать несколько раз на магнитофоне с переводом на слух в высоком темпе каждого фразеологизма. Паузы между словосочетаниями, записанными на пленке, следует постепенно уменьшать, пока ответы не достигнут подлинного автоматизма. Такие упражнения делаются неоднократно, следуя известному правилу «эхо», которое заключается в простой арифметической прогрессии повторений.

A это значит, что если вы упражнялись первый раз первого числа какого-либо месяца, то повторять упражнение с теми же словосочетаниями следует второго, потом четвертого, седьмого, одиннадцатого, шестнадцатого и т. д., в зависимости от вашей памяти. Это необходимо для становления прочных знаковых связей, или, что то же самое, для становления навыка переключения. Автоматическое извлечение из долговременной памяти слова или словосочетания представляет собой лексический навык, если же речь идет об извлечении такого слова или словосочетания в результате предъявления их эквивалента на другом языке, то лексический навык трансформируется в навык переключения. Таким образом, навык переключения является как бы одним из проявлений лексического навыка. Конечно, лексический навык, как и всякий другой, теряется без периодических подкреплений, но он и быстро восстанавливается при его повторном включении в деятельность.

В подготовку синхронного переводчика включается также дистанцированное синхронное повторение воспринимаемого на слух текста. Мы уже говорили в главе 12 об упражнениях в проговаривании текста в процессе аудирования. Они очень важны при подготовке к синхронному переводу, и особенно при дистанцированном повторении, т. е. с отставанием на несколько слов, что заставляет повторять воспринятое не автоматически, а с осмыслением поступающей в наушники речи. В этом случае отрабатывается навык не просто синхронизации слушания и говорения, а именно аудирования и говорения, т. е. говорения с осмыслением воспринимаемой речи.

Также необходимо усложнить уже предложенные читателю упражнения в управлении своим вниманием при одновременном чтении про себя и счете вслух. Для синхронного перевода важно не чтение, а аудирование. Поэтому наденьте наушники и начните слушать незнакомый текст сначала на родном, а потом — на иностранном языке. Сосчитав, например, до ста, остановитесь и расскажите содержание прослушанного. В первые дни это будет очень трудно сделать, но постепенно вы приспособитесь и уже недели через две заметите, что стали полноценным синхронистом, т.е. человеком, способным и слушать, и говорить.

Закончить свою подготовку к синхронному переводу можно синхронным переводом текста, с которым вы имели возможность предварительно ознакомиться. Причем такое знакомство должно становиться все более беглым, постепенно выводящим будущего синхрониста на самостоятельную практическую работу с незнакомыми текстами.

Завершить эту главу хотелось бы восстановлением в единой системе тех этапов подготовки переводчика к его сложной деятельности, о которых говорилось на предыдущих страницах этой книги.

Напомним, что начинать следует с общей подготовки к профессии переводчика. Она заключается в совершенствовании владения иностранным языком, глубокого изучения его лексики во всем многообразии ее связей, обретении языковой, речевой и лингвострановедческой компетенции. Не познав вторую культуру, культуру народа изучаемого языка, нельзя в достаточной степени понимать речь этого народа.

Затем начинается основной этап подготовки переводчика. Этот этап называется основным, потому что он создает базу для билингвистической деятельности, каковой является деятельность переводчика. На этом этапе механизм билингвизма получает свое завершение, и прежде всего в виде навыка переключения и сложного умения девербализации, освобождающего человека от цепких структур языка исходного текста. Это также время совершенствования техники речи и овладения основами ораторского искусства.

Только после этого можно переходить к этапу работы над последовательным переводом с его оригинальной переводческой скорописью, которая сделает вас независимыми от ораторских длиннот и освободит вашу память от перегрузок. Основной этап подготовки переводчика и этап работы над последовательным переводом более подробно изложены в моей книге «Последовательный перевод. Теория и методы обучения» (М.: Воениздат, 1969).

Последний этап своей подготовки посвятите синхронному переводу, и прежде всего овладению знаковым способом перевода и навыком синхронизации аудирования и речи. Многие упражнения к синхронному переводу вы уже узнали из этой книги. Если же вы решили серьезно заняться этой деятельностью, то обратитесь к книге А. Ф. Ширяева «Пособие по синхронному переводу. Французский язык» (М., 1982).

Итак, в добрый путь, молодые люди, которые действительно поняли, что язык это не только более широкое общение и познание новых культур, но и одна из наиболее увлекательных профессий современного, все более тесного и взаимодействующего, несмотря на расстояния, мира людей.

25. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА?

Нам многое удалось узнать о жизни, работе и заботах переводчиков различных рангов, но до сих пор мы остерегались вторгаться в теоретическую область перевода, область, в которой делается попытка объяснить, что происходит в голове человека, когда он переходит от одного кода (языка) к другому и выбирает и старается сохранить то, что является существенным в речи источника. Однако без этого не обойтись, и начнем с того, что уясним, что такое теория и для чего она нужна.

Любая теория возникает при необходимости понять и объяснить происходящие вокруг нас явления, окружающие нас предметы, существующие между ними взаимосвязи. Понять и объяснить все это можно только путем внимательного изучения этих явлений, предметов (объектов). Исследование (изучение) того или иного объекта и лежит у истоков любой науки.

Объект науки носит, как правило, конкретный характер, хотя его конкретные проявления и не всегда доступны исследователю. Но если сам объект отличается достаточной конкретностью, то его понимание бывает различным. Каждый человек (субъект) имеет свое видение окружающей действительности, свое понимание ее фактов. И когда это видение, это понимание он начинает излагать, аргументируя свою точку зрения, то на свет появляется еще одна теория, которая может в чем-то совпадать с другими теориями, а в чем-то отличаться от них. Такие теории и составляют предмет науки. Их изложение вы можете найти в ваших учебниках.

Из сказанного ясно, что теория перевода включает различные точки зрения на процесс передачи сообщения в случаях, когда коды (языки), которыми пользуются источник и получатель, не совпадают. Различие точек зрения при этом объясняется не только различием в осмыслении воспринятых явлений, но и в закрытости самой сущности перевода. Исследователь процесса перевода имеет в своем распоряжении обычно два текста: исходный и переводной. А как происходит переход от одного языка к другому, этого исследователь не видит, он может только делать выводы из наблюдения за своими действиями при переводе или использовать так называемый метод «черного ящика». Метод «черного ящика» представляет собой сопоставление данных на входе и выходе, т. е. данных исходного текста с данными выходного текста.

Итак, существует несколько теорий перевода, несколько осмыслений того, что делает переводчик, что в его деятельности способствует передаче сообщения, а что представляется малоэффективным. Расскажем в нескольких словах об этих теориях, а вам, как будущим практикам, а может быть, и теоретикам перевода, — выбирать одну из них в качестве исходной.

Первая теория перевода, с которой полезно ознакомиться, называется теорией закономерных соответствий. Наиболее полно эта теория разработана в трудах Я.И. Рецкера. В них перевод рассматривается как комплексное сопоставление структурно-семантических узлов, составляющих единое понятийное целое. Под структурно-семантическими узлами

понимаются единицы речи двух языков, выполняющие в основном совпадающие функции. Такими единицами речи могут быть и отдельные слова, и словосочетания и предложения.

При этом выделяются эквивалентные соответствия или постоянные эквиваленты, т. е. речевые единицы двух языков, которые независимо от контекста всегда обозначают одно и то же. К таким соответствиям относятся, например: Организация Объединенных Наций — Organisation des Nations Unies и т. п.; заседание при закрытых дверях — Riunione a porte shiuse, meeting in camera; Черное море — Black Sea, Mer Noire и т. п.

Кроме эквивалентных соответствий Я.И. Рецкер выделяет вариантные и контекстуальные соответствия, т. е. такие соответствия речевых единиц в двух языках, которые определяются контекстом, ситуацией. Так, английское прилагательное academic в зависимости от контекста может иметь несколько соответствий: academic year — учебный год, academic question — теоретический вопрос, academic institute — академический институт.

И, наконец, третьей категорией соответствий считаются все виды переводческих трансформаций, когда соответствие создает переводчик, исходя из смысла речевой единицы. В этом случае на помощь может прийти и описательный перевод (батрак — наемный рабочий в сельском хозяйстве), и различные приемы логического мышления в виде конкретизации значения (зелень — петрушка, сельдерей, укроп и т. д.), генерализации значения (ехать — aller, go), антонимического перевода (остаться в Москве — не уехать из Москвы) и др. Таким образом, теория закономерных соответствий объясняет процесс перевода как процесс поиска и нахождения различных видов соответствий. В рамках этой теории перевод выступает, с одной стороны, как ремесло (знание эквивалентных и контекстуальных соответствий), а с другой — как высокое искусство языковых трансформаций.

Значительный интерес представляет и другая теория — ситуационная. Ее приверженцы, и прежде всего такой крупный лингвист, как В.Г. Гак, утверждают, что наилучшие результаты в переводе достигаются тогда, когда переводчик, воспринимая текст оригинала, уясняет себе, какую ситуацию он описывает или какая речевая ситуация этот текст породила, а после этого находит единицы ррчи, которые используются в аналогичной ситуации на языке перевода. Так, например, если отъезд французской делегации домой на русском языке (французская делегация вылетела на родину) обозначают с помощью слов, выражающих способ передвижения + недостаточно конкретное место назначения, то по- французски на первое место выходит сема (смысловая частица слова) «возвращение», а место назначения конкретизируется: La delegation fran^aise regagne Paris. В ситуации пересылки груза, содержащего бьющиеся материалы, русский отправитель указывает материал («Осторожно, стекло!»), а английский — его качество («Fragile»). Таким образом, ситуационная теория отталкивается от смысла высказывания, как объективной данности, отождествляя смысл с ситуацией. В рамках этой теории переводчик действует как высококвалифицированный лингвист, владеющий теорией и практикой двух языков.

Нельзя пройти мимо и трансформационной теории перевода, которую разрабатывали И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг в нашей стране и Ю. Найда — за рубежом. Их теория, в двух словах, исходит из того положения, что существует язык-посредник или так называемые ядерные структуры, в которые трансформируется (преобразуется) воспринимаемый текст. Для передачи этого текста на языке перевода его необходимо снова трансформировать, т. е. развернуть в речь по законам этого языка. Нетрудно заметить, что трансформационная теория исходит из признания субъективного смыслового кода, описанного в трудах наших ведущих психологов, и прежде всего Н.И. Жинкина, хотя и сводит этот код к лингвистическим ядерным структурам. Другими словами, в трансформационной теории наметился отход с чисто лингвистических позиций в сторону литературоведческих, что превращает переводчика в литератора и признает за ним творческое начало.

Более подробно нам хотелось бы остановиться на информационной теории перевода, которая, на наш взгляд, ближе всего подошла к ответу на вопрос, что такое перевод? Но прежде чем излагать информационную теорию перевода, уясним себе некоторые термины, которыми нам предстоит оперировать.

Начнем с термина «сообщение». Это слово часто используется в обиходной речи в смысле «какой-либо текст, предназначенный для слушателя или читателя». В теории перевода термин «сообщение» совпадает не с текстом вообще, а с той информацией, которая предназначена для передачи. Если вы попросили у своего приятеля, студента, одолжить некоторую сумму денег, а он вам отвечает, что только завтра получит стипендию, то сообщение в этом случае будет заключаться не в дне выдачи стипендии, а просто в том факте, что у него нет сейчас денег, которые он мог бы вам дать. И это при том, что в высказывании «Нам только завтра выдадут стипендию» нет ни слова об отказе помочь. Таким образом, термин «сообщение» не есть текст, воспринятый вами, а информация, которую может извлечь только конкретный адресат, знакомый с создавшейся ситуацией.

Еще один термин, важный для теории перевода — «инвариант». В математике этим термином обозначают выражение, остающееся неизменным при определенном преобразовании переменных, связанных с этим выражением. В переводе инвариантом также называют то, что должно быть выражено в обоих высказываниях: исходном и переводном. Но если учесть, что высказывание — это всегда не только совокупность слов, но и ситуация или контекст, в которых эти слова прозвучали, то становится очевидным, что искать инвариант в тексте, независимо от ситуации или контекста, совершенно бесперспективно. Вот почему термин «инвариант» в переводе должен означать именно ту информацию в высказывании, которая должна быть передана.

Полезно уточнить то, что мы понимаем под термином «информация» . В теории перевода информацией называют сведения, которые несет речевое произведение в той или иной конкретной ситуации. При этом под ситуацией понимают совокупность элементов реальной действительности, существующих в момент общения или описываемых в тексте. Речевым произведением является любой текст, а информация, которую несет речевое произведение, может быть семантической, т. е. заключенной в совокупности значений слов, и информацией о структуре речевого произведения. Под структурой речевого произведения понимается его организация, так как речевые произведения отличаются своим синтаксисом и стилем, а в поэзии еще размером и рифмой.

Итак, в процессе коммуникации (общения) переводчик сталкивается с семантической, ситуационной информациями и информацией о структуре. Исходя из взаимодействия семантической и ситуационной информации, переводчик (как и любой другой адресат) делает вывод о смысле высказывания.

Из сказанного напрашивается интересный вывод. Поскольку семантическая и ситуационная информации у различных адресатов редко совпадают, значит и смысл одной и той же фразы может различаться у адресатов. Увы, это так. Смысл воспринятого высказывания весьма индивидуален, и переводчик должен суметь подойти как можно ближе к тому смыслу, который вложил в свое высказывание источник речи.

Но и этого мало. Из ситуации общения переводчик должен еще уяснить, а как хочет быть понятым источник, формулирующий высказывание. Это необходимо для того, чтобы не просто «перелицевать» исходный текст, а найти и соответствующим образом передать сообщение, т. е. ту информацию, которая предназначена для получателя.

Какая же информация предназначена для передачи? Если речь идет о художественном переводе, о переводе литературных произведений, то для передачи предназначены все три вида информации: и информация семантическая в совокупности с ситуационной в виде смысла, и информация о структуре текста. Другими словами, переводчик должен не просто сохранить содержание произведения, но и стиль, эстетику автора, жанровый характер произведения, средства художественного выражения, в том числе и формы стихосложения. В этом случае переводчик должен быть литератором. Не всегда это возможно, поэтому и остаются до сих пор непознанными представителями других народов такие великие поэты, как А.С. Пушкин, Дж. Байрон или В. Гюго, но к этому следует стремиться.

Если речь идет об устном переводе, то здесь информацию, предназначенную для передачи, составляет чаще всего смысл, т. е. совокупность семантической и ситуационной информации, а иногда только семантическая или ситуационная информация, впрочем, об этом уже говорилось в главе 5.

В целом информационная теория перевода констатирует, что перевод не всегда есть верное и полное выражение средствами одного языка того, что выражено средствами другого языка (см., например, А.В. Федоров «Основы общей теории перевода», М., 1968,с. 15), а что его целью является передача сообщения или инвариантной информации. И в этом плане переводчик — профессия многоликая и не всегда совмещаемая в одном лице. Не каждый может быть и литератором, и оратором, и лингвистом, и художником.

Кроме того, информационная теория перевода утверждает, что процесс перевода есть не межъязыковая трансформация, а поиск и передача информации, что переход от одного языка к другому осуществляется на информационном уровне, хотя это и не исключает лексических или семантических трансформаций в деятельности переводчика (подробнее об информационной теории перевода см. в книге Р.К. Миньяр- Белоручева «Теория и методы перевода». М., 1996).

Теперь, когда вам удалось узнать, как представляют себе процесс перевода представители теории закономерных соответствий, ситуативной, трансформационной и информационной теорий перевода, попробуем выяснить, а для чего все эти теории нужны? Может быть, все эти споры вокруг различных теорий оставить ученым, а переводчикам просто переводить? Что ж попробуйте, но не забывайте, что в любом осмыслении происходящего существуют драгоценные крупицы истины, которые освещают путь практиков.

Так, благодаря теории закономерных соответствий можно искать и находить постоянные эквиваленты и их заучивать, не торопиться переводить, не зная контекста, использовать в своей практике такие приемы, как конкретизация или генерализация значения, описательный или антонимический перевод и некоторое другое. Вот сколько полезных рекомендаций таится в одной теории закономерных соответствий.

Ситуационная теория обращает наше внимание на имеющиеся языковые стандарты в каждом языке и предлагает их искать и сопоставлять в аналогичных ситуациях, как при их описании, так и в тех ситуационных клише, которые для них существуют и являются первым признакрм аутентичности речи, речи, свободной от влияния родного языка переводчика.

Трансформационная теория как бы предопределяет технику перевода при смысловом способе, утверждая существование языка-посредника или ядерных структур. Она в значительной степени обосновывает роль переводческой скорописи, и не только в последовательном переводе, но и в учебном процессе.

И наконец, информационная теория перевода преодолевает границы письменного перевода и понимания перевода вообще как полной передачи средствами другого языка содержания и формы подлинника, выделяя такое понятие, как информация, предназначенная для передачи, или сообщение. Она впервые вычленила из практики два способа перевода, как объективно существующие закономерности перехода от одного языка к другому, и описала их. Она вскрыла пути определения информативности текста и вариативность информационного запаса субъекта в зависимости от лексических единиц. Именно информационная теория послужила основой создания системы обучения различным видам перевода. Она предложила, наконец, теорию несоответствий, позволяющую оценивать сделанный перевод с помощью точных и простых для повседневной практики методов измерения информации при сравнении оригинального и переводного текстов. Об этом следует рассказать поподробнее.