Роль кино в современном образовании и воспитании семьянина

«Кино есть величайшее средство массовой агитации.

Задача – взять это дело в свои руки».

Из речи И.В.Сталина на XIII съезде РКП(б)

Никто сегодня не отрицает огромное влияние кино на общественное сознание и воспитание. Велика его роль и в образовательном процессе.

Всю кинематографическую продукцию для детей условно можно разделить на учебное кино и кино «досуговое». Учебное кино является одним из обучающих приёмов, который направлен на качественное усвоение учебного материала по разным предметам.

«Досуговое» подразделяется на документальное и художественное кино, на кино, предназначенное для детей разного возраста. Большинство фильмов для родителей по воспитанию детей – документальные киноленты.

На наш взгляд, особо ценную группу фильмов (как документальных, так и художественных) представляет кино для просмотра всей семьёй. Такие фильмы предоставляют всем членам семьи возможность общения, обсуждения самых насущных вопросов человеческих отношений и жизни вообще, они содействуют взаимопониманию родителей и детей, их душевному и духовному сближению.

Занимая не только время, но и воображение школьника, художественный фильм, не менее, чем книга, становится эффективным средством воспитательного воздействия на учащихся. Фильмы дают школьнику широкий выбор проблемных ситуаций - отношений родителей и детей, супругов, разных поколений в семье, изложенных эмоционально и увлекательно.

Лишь при помощи киноэкрана воспитатель способен в очень яркой и доходчивой форме показать учащимся в будничной реальности: героизм родительского подвига, опасности и подводные течения семейной жизни, мужество и самопожертвование во имя сохранения семьи и детей в обыденном и повседневном быте.

Нельзя не учитывать и того, что воспитательный смысл гуманитарных предметов находит своё развитие и углубление на экране: всё богатство социально-значимой, эмоционально окрашенной кино-информации может и должно использоваться учителем в целях укрепления меж предметных связей и воспитательного аффекта комплекса гуманитарных предметов: истории, биологии, литературы, МХК, ОРКСЭ и других.

Что же касается эстетического воздействия художественного фильма, то без союза с таким искусством, как кино школьные дисциплины эстетического цикла не достигают сегодня своих воспитательных целей полностью.

Прекрасно понимая огромную роль кино в воспитании, внутренние и внешние враги России «взбрасывают» в культурное пространство значительное количество фильмов для молодёжи и мультфильмов о семье для детей безнравственного содержания.

При попытках поставить заслон подобным фильмам со стороны православной общественности, представители творческой интеллигенции выставляют контраргумент о «свободе творчества художника», о его «самовыражении», вспоминая и повторяя фразу из доклада в Конгрессе США в1945 г., приписываемую Аллену Даллесу, военному советнику США в 40-50-е годы и директору ЦРУ с 1953 по 1961 годы:

«…Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них космополитов».

В то же самое время, традиции избирательного отношения в использовании кино-продукции в педагогическом процессе были заложены в советской педагогике. «Нельзя забывать, что детей надо готовить к встрече с фильмом; прививать им высокие нравственные и эстетические критерии восприятия кинопроизведения. Первостепенная роль принадлежит здесь школе», - писалось в одной редакционной статье газеты «Правда».

Проблему педагогического руководства формированием у школьников высокого художественного уровня восприятия фильма мы имеем все основания рассматривать как педагогической, так и важнейшей идеологической и в наши дни.

Тем не менее, в современном образовательном пространстве далеко не всё благополучно в этом направлении. Об этом наглядно и правдиво рассказывается в документальном фильме «Растление», который рекомендуем посмотреть всем педагогам, показать и обсудить с родителями и старшеклассниками.

Хотелось бы также обратить внимание на одну продукцию киноиндустрии, которая не так давно вызвала много шума в нашем обществе. Сегодня огромный всплеск популярности как по просмотру в кинотеатрах, так и по чтению книг имеет фильм «50 оттенков серого».

На этот фильм еще лет 10-15 тому назад вообще бы был наложен запрет. С точки зрения христианского вероучения он является безнравственным, пошлым и не имеющим смысла. Но поразительнее всего то, что по состоянию на 20 февраля 2015 года установлено около 96 миллионов просмотров одного только трейлера к этому фильму.

В противовес этой «безнравственной дыре» современного кинематографа хочется привести абсолютно противоположный продукт киноиндустрии, который основанный на реальных событиях, под названием «Невозможное», или фильм «Только ты» (2012 год выпуска). К сожалению, на сегодняшний день эти киноработы практически неизвестны. Несмотря на это, указанные фильмы наполнены настоящими христианскими ценностями: верностью в семьях, искренней любовью и высоконравственными поступками.

Но так уж сложилось, что в наше время показывать это и говорить об этом не выгодно. Поэтому и не стоит удивляться распущенности нашего общества, и, в частности, молодого поколения. Не стоит удивляться и тому, как в недавних «лихих 90-х», после показа сериала «Бригада», большинство юношей ходили с кличками «Космос», «Фил», «Белый», и бросались разными так называемыми «блатными словами». А что уж говорить о развратных фильмах, как «50 оттенков серого», которые разжигают страсти и опустошают человека изнутри, пагубно влияя на его действия и мысли.[9] Воистину, «хочешь победить врага – воспитай его детей» (восточная мудрость).

Несмотря на эту информационно-идеологическую войну, которую ведёт Запад с Россией и со «своими сторонниками, которых нашлось немало в нашей стране», большинство родителей, педагогов, учёных, многие государственные и политические деятели, Президент РФ, актёры и кинематографисты заинтересованы в том, чтобы граждане России смотрели доброе кино о семье.

О том, что в кинофильме, снятом любую тему, должны быть соблюдены нравственные нормы и нормы приличия, свидетельствует важный документ самого кинематографического сообщества. Он размещён на сайте «Научи хорошему» - URL: http://whatisgood.ru/about , и называется «За возрождение нравственности в СМИ».

Знакомство с представленными материалами особенно важно для старшеклассников, которые создают собственное кино.

В полном тексте «Открытого письма» Департаменту государственной поддержки кинематографии, общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» и режиссерам кинематографа Русской цивилизации, которое было направлено его авторами в Департамент государственной поддержки кинематографии и «Союз кинематографистов Российской Федерации» поднимаются и всесторонне анализируются этические и духовно-нравственные проблемы кинематографа.

В комментарии к письму, в частности, говорится, что «среди всего культурного информационно-алгоритмического многообразия можно выделить общий замысел достижения целей, на которые работает культура, будем именовать его концепцией (в приложении к обществу – концепцией жизнеустройства общества), и что в пределе существует два общих замысла жизнеустройства:

1 справедливый (праведный в религиозном миропонимании) замысел жизнеустройства;

2 несправедливый (порочный в религиозном миропонимании) замысел жизнеустройства.

Концепция жизнеустройства общества зависит от нравственности, мировоззрения (представления о мире в образах) и миропонимания (представления о мире в понятиях[10]) людей. Концепция жизнеустройства общества в полной мере проецируется и на концепцию семьи - малой ячейки общества, в которой, как в капле воды, отражается всё положительное и дурное нашего окружения и государства.

Нравственность – это совокупность отношений человека к явлениям внутреннего и внешнего мира с их оценкой «хорошо», «плохо», «значение не определено», «значение обусловлено обстоятельствами». Бывает добронравие, злонравие, безнравственность.

Исходя из вышесказанного, можно проследить траекторию формирования поведения индивидов: нравственность - мировоззрение/миропонимание - концепция - культура - стереотипы.

Отсюда правомерен вывод: какова культура – таково и общество, такова и семья.

Это значит, что порочная культура «лепит», подобно гончару, людей, обременённых различными пороками. Но справедлив и обратный тезис: порочный индивид[11], группы таких индивидов, создают порочную культуру.

Всё выше перечисленное относится и к кинематографу: порочные режиссёры и сценаристы создают порочные фильмы, порочные фильмы формируют порочными людей и культуру общества.

Создание кино всегда концептуально обусловлено в смысле определённости целей создания и средств; то или иное кино всегда работает на концепцию, даже если этого не понимают создатели кино. На какую генеральную концепцию жизнеустройства общества работаете вы? Понимаете ли вы, какую нравственность формируют нынешние художественные фильмы? Какую идеологию несут ваши фильмы? Какие стереотипы[12] формируются при просмотре ваших фильмов?

Далее возникают три вопроса:

• В чём отличия праведной и порочной культур?

• С помощью каких средств можно воздействовать на культуру, чтобы культура становилась порочной или праведной?

• Как конкретно кинематограф вносит свой вклад в становление праведной/порочной культуры?

Предлагаем ответ на первый вопрос.

Поскольку культура формирует «человека», то судить о праведности либо порочности культуры можно по её «творению». Тогда уместен вопрос «Что есть человек нормальный?».

Если искать отличия представителя вида «Homo Sapiens» от представителей других видов планеты Земля, то оно будет состоять в том, что психика индивида не запрограммирована однозначно генетически. Появилась из личинки пчёлка, и вот она – полноценный представитель своего вида с готовой программой поведения.

С человеком всё иначе; каждому ещё новорожденному предстоит пройти долгий и тернистый путь становления, чтобы заслужить право именовать себя Человеком – наместником Божиим на Земле.

Информационно-алгоритмическое обеспечение поведения индивида вида «Человек разумный» включает:

• Инстинкты и безусловные рефлексы

• Традиции, привычки, готовые автоматизмы поведения

• Собственное разумение

• Интуиция вообще: 1) информация, преходящая из бессознательных уровней психики; 2) из коллективной психики; 3) наваждение извне и одержимость (в инквизиторском понимании этих терминов);

• Божье водительство в русле Промысла, осуществляемое на основе всего остального за исключением наваждений и одержимости.

В психике каждого индивида есть возможное или действительное место всему этому. И в зависимости от того, чему в поведении индивид отдаёт своё предпочтение, возникает определённый тип строя психики.

Итак:

• если поведение индивида большей частью подчинено удовлетворению позывов инстинктов, а всё остальное — телесная сила, разум, интуиция, достижения науки и техники, навыки магии и т.п. — обслуживает инстинкты, обладающие в их поведении наивысшим приоритетом. Это — животный тип строя психики.

• если инстинктивные позывы индивида сдерживаются нормами традиционной культуры, однако за ограничения которой он не может выйти по своему безволию или неразумению даже в тех случаях, когда традиционная культура изживает себя, вследствие чего её средствами не могут быть разрешены проблемы, с которыми жизнь сводит человека и общество. По сути, поведение такого телесно взрослого не отличается от поведения раз и навсегда запрограммированного робота. Это — тип строя психики зомби-биоробота.

• если индивид способен сдержать инстинктивные позывы и переступить через нормы традиционной культуры, превозносясь в собственном интеллекте и не задумываясь о том, что он вносит в Жизнь своими произвольными действиями, лежат ли они в русле осуществления Божьего Промысла, либо он действует в пределах Божьего попущения лишь отчасти. Это — демонический строй психики.

• если индивид (в возрасте от пробуждения осознания себя в раннем детстве до глубокой старости), чувствует, знает и понимает, что всякое действие человека должно лежать в русле осуществления Божьего Промысла, и потому осознанно старается понять и осмысленно осуществить, действуя непреклонно, свою долю в Промысле. Это — Человечный строй психики.

Носитель Человечного типа строя психики живёт под властью диктатуры совести,[13] и в постоянном осознанно-осмысленном диалоге с Богом. Бытие Божие – не вымысел, а отражение в культуре людей действий Надмирной Реальности. И доказательства своего бытия Бог даёт каждому сам.

Он действительно откликается на слова молитвы верующего в Него тем, что статистика «случайных» жизненных обстоятельств изменяется в соответствии со смыслом молитв. Человек же отвечает Богу своими поступками. Так выстраивается без ритуальная, вне догматическая осознанно-осмысленная религиозность[14].

И праведной является культура, которая:

• способствует подавляющему большинству индивидов обрести человечный тип строя психики к началу юности (от 7 до 13 — 14 лет) и пребывать в нём устойчиво;

• внутри которой Человечный тип строя психики является осознаваемой нормой, а отклонение от него порицается обществом.

В противном случае культура является порочной. Такой является нынешняя культура всех без исключения обществ, где человечный тип строя психики – внесистемный фактор, а поступать по справедливости, в соответствии со своей совестью считается зазорным и унизительным.

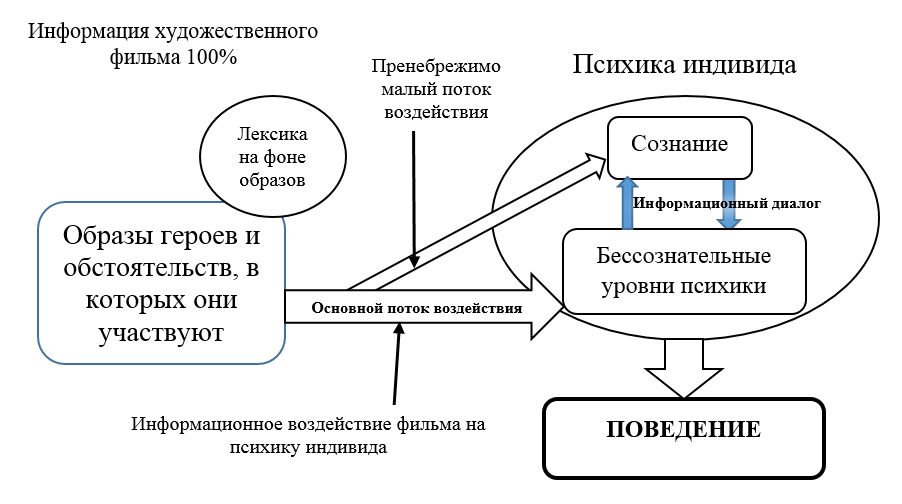

В тексте пересказываемого письма представлена схема воздействия художественных фильмов на зрителей, не привести которую мы не можем. Она поможет педагогам и старшеклассникам понять психологические и социокультурные механизмы влияния кино на человека.

В кино преобладают зрительные образы, на фоне которых звучит незначительная лексика героев и иногда автора. Неподвижный зрительный образ несёт огромный объем информации, смена образов (смена кадров кино) несёт колоссальный объём информации.

Информация в образах и лексике сгружается прямо в бессознательные уровни психики, потому что: во-первых, сознание не справляется с потоком информации из-за своего иного функционального назначения; во-вторых, воля не активна и не задействовано критическое мышление – нет установки, что посредством кино осуществляется управление обществом (тем более такой установки нет у детей).

И лишь незначительная часть информации доходит до уровня сознания: меньше – образы, больше – лексика, если иметь в виду общий вклад всей информации кино[15].

Информация, которой наполняются фильмы, засоряет память. По мере засорения память, благодаря сформированным стереотипам, начинает обуславливать поведение индивида в каких-то конкретных ситуациях, увиденных во всех просмотренных фильмах. Засорение памяти усугубляется тем, что стереотипы поведения, нравственные оценки Добра и Зла, выставляются на фоне эмоциональной окраски и различной привлекательной упаковки (спецэффекты, любимые актёры, сюжет и т.д.), которая, к сожалению, в обществе под идеологией буржуазного либерализма, стала доминантой развития фильмов и критерием их качества[16].

Таким образом, фильмы определяют отношение и поведение людей; в зависимости от того, с кем из героев ленты (как правило, это главные герои) отождествляет свою персону кинозритель во время просмотра, поведение того он и стремится бессознательно воспроизвести. Работают обычные давно исследованные алгоритмы социально обусловленного поучения (подражания) и закрепления условных рефлексов.

Если раньше типы поведения в любовных, супружеских, семейно-бытовых и родительских отношениях формировались в семье, то в настоящее время эту роль переключили на себя ТВ и кинематограф.

Таким образом, как описано выше, формируются и стереотипы поведения молодых людей друг к другу, супругов и родителей к детям.

Проанализировав шоу, сериалы, фильмы и мультипликацию с семейной тематикой, мы ясно можем представить, какие образы семьи у наших детей являются приоритетными.

Спрашивается: знает ли обо всём этом кто-нибудь из кинематографистов? Знают зарубежные продюсеры Голливуда, судя по выпускаемой продукции; должны знать и отечественные создатели фильмов, поскольку у некоторых из них есть желание работать под копирку.

Напрашиваются вопросы: знает ли это кто-нибудь из Департамента государственной поддержки кинематографии? Какое образование должно быть у должностных лиц ответственных за воспрепятствование продвижению на киноэкраны информации, причиняющей вред их здоровью и развитию?

Знает ли это кто-нибудь из Союза кинематографистов России? Что они делают для укрепления взаимосвязи и взаимопонимания народов?

Может последовать возражение «Не только кино сгружает информацию в психику».

Да, действительно: фильм не является монопольным поставщиком информации в психику, но доминирующим является. Основную долю свободного времени большинство людей тратят на просмотр ТВ и интернет ресурсов. И в этом выводе сходятся практически все социологические исследования конца XX начала XXI века.[17]