Анатомия проводящей системы сердца

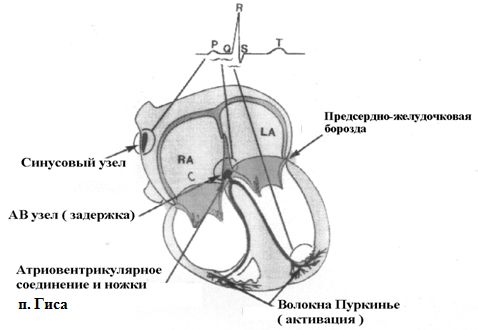

Проводящая система сердца состоит из синоатриального узла, межузловых путей, атриовентрикулярного узла или соединения, пучка Гиса, его ножек и волокон Пуркинье.

Проводящая система сердца состоит из синоатриального узла, межузловых путей, атриовентрикулярного узла или соединения, пучка Гиса, его ножек и волокон Пуркинье.

Анатомия проводящей системы сердца

Синоатриальный узел (СА-узел) или узел Кис-Флака представляет собой группу высокоспециализированных клеток, располагающихся субэпикардиально с переднемедиальной стороны в области контакта верхней полой вены и основания ушка правого предсердия. Размеры узла – 16х5х2 мм, его питает одноименная артерия, отходящая от правой (чаще) или левой коронарной артерии.

Межузловые пути (передний, средний, задний) и межпредсердный пучок Бахмана не имеют специализированных клеток, а являются путями предпочтительного проведения импульсов, то есть существуют функционально.

Атриовентрикулярный узел (АВ-узел) или узел Ашоффа-Товара является сложной анатомо-функциональной структурой, где происходит атриовентрикулярная задержка импульса. Он состоит из «переходной зоны» и «компактного» отдела, представленных специализированными клетками, его размеры – 6х3х1,5 мм. Кровоснабжение АВ-узла, в основном, осуществляется ветвью правой коронарной артерии, а в 7-20% случаев – из огибающей ветви левой коронарной артерии. Атриовентрикулярный узел находится в треугольнике Коха, границами которого являются - сухожилие Тодаро, коронарный синус и фиброзное основание перегородочной створки трехстворчатого клапана.

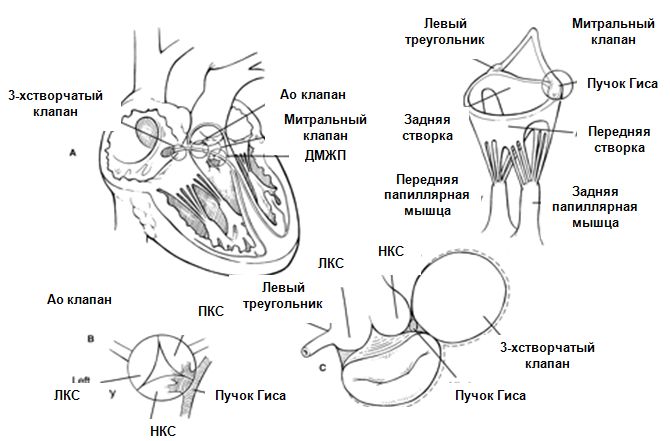

АВ-узел пенетрирует центральное фиброзное тело, в месте контакта фиброзных колец митрального, трехстворчатого и аортального клапанов, и переходит в пучок Гиса, который разветвляется на правую ножку и переднюю и заднюю ветви левой ножки пучка Гиса. Длина пучка варьирует от 5 до 25 мм, а диаметр – от 1 до 3 мм. Пучок Гиса проходит субэндокардиально параллельно задненижнему краю перепончатой части межжелудочковой перегородки. Дистальные части ножек пучка Гиса заканчиваются волокнами Пуркинье с переходом в миофибриллы сократительного миокарда.

Система проводимости уязвима к повреждению во время манипуляций при сердечной хирургии. Полная блокада может развиться в результате наложения швов при операциях на аортальном, митральном, или трехстворчатом клапане, а также во время закрытия дефектов перегородок сердца и резекции миокарда у больных с идиопатическим гипертрофическим субаортальным стенозом. Места этих повреждений схематично обозначены на рисунке:

Локализация возможных повреждений проводящей системы сердца во время операций

Брадикардия

К брадикардиям, требующим хирургического лечения, относятся атриовентрикулярные блокады сердца вследствие инфаркта миокарда, хронические би- и трифасцикулярные блокады ножек пучка Гиса, синдром слабости синусового узла, врожденные и ятрогенные (хирургические) АВ блокады.

Атриовентрикулярная блокада сердца встречается в 0,2–0,3% популяции. Инфаркт миокарда, осложненный АВ блокадой сердца III степени, без использования кардиостимуляции в 60–70% случаев заканчивается летальным исходом. Другая разновидность брадикардии – синдром слабости синусового узла (СССУ) наблюдается в 0,024 – 0,034% случаев среди населения.

Методы исследования брадикардий

Диагностика брадиаритмий в настоящее время не представляет сложности. Для этого используются:

· Стандартная ЭКГ (12 отведений).

· Холтеровский мониторинг, на основании которого можно анализировать деятельность сердца по ритму (ЧСС) в течение длительного отрезка времени, выявить и документировать характерные нарушения ритма и проводимости при СССУ и АВ блокаде сердца.

· Чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца позволяет с помощью диагностической стимуляции левого предсердия со стороны пищевода определить электрофизиологические параметры проводящей системы сердца:

• время восстановления функции синусового узла (в норме < 1 200-1 300 мс);

• корригированное время восстановления функции синусового узла (в норме < 600- 800 мс);

• атриовентрикулярное проведение (в норме > 130 импульсов в минуту)